Современные миграционные процессы на крайнем севере России

Автор: Ефремов Игорь Александрович

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Социология региона

Статья в выпуске: 4 (97), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы миграционные процессы на Севере России в постсоветский период. Особое внимание уделено периоду с начала 2000-х гг. по настоящее время. Проведена типологизация северных территорий по миграционным показателям.

Миграция, население, крайний север, демография, депопуляция, миграционная убыль, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/147222751

IDR: 147222751

Текст научной статьи Современные миграционные процессы на крайнем севере России

Реферат. Введение: миграция населения в течение многих десятилетий является ведущим фактором демографического развития Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. При этом после стабилизации миграционной убыли северного населения на относительно низком уровне в начале 2000-х гг. интерес исследователей к данной теме угас. В результате анализ итогов миграции на Севере за последние полтора десятилетия представлен обрывочными данными либо в исследованиях более широкой тематики, отдающих миграции второстепенную роль, а также работами по отдельным северным субъектам Российской Федерации.

Материалы и методы: в работе проводится анализ данных о миграции населения Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, а также данных переписи населения 2010 г. При этом использовались классические методы расчета показателей миграции населения на региональном и субрегиональном уровнях, объединенные за отдельные временные периоды. Коэффициенты миграционной подвижности рассчитывались на основе данных текущего учета миграции, исправленных по результатам переписи населения 2010 г.

Результаты исследования: выявлены характерные возрастные особенности северной миграции, ослабляющие негативные социально-экономические эффекты миграционной убыли. Северные территории разделены согласно

миграционным характеристикам на «несеверные», непосредственно северные, северную периферию несеверных регионов, в том числе полупериферию и типичную периферию.

Обсуждение и заключения: исследование показало, что значительная часть миграционной убыли северных территорий формируется за счет старших трудоспособных возрастов, в которых жители севера по факту являются пенсионерами. Часть территорий Крайнего Севера нельзя отнести к северу по исследованным показателям. Среди них выделяются абсолютно нетипичные для Севера (республики Тыва, Алтай, юг Республики Бурятия) и северные территории, которые слишком развиты, чтобы иметь типичные особенности Крайнего Севера (Республика Карелия и Архангельская область). К этой же категории можно отнести северные районы Приморского края. Среди оставшихся регионов «настоящего» Севера есть полностью северные и северная периферия несеверных регионов, причем периферия делится еще на полупериферию (те районы, где есть крупные города-центры) и типичную периферию (без каких-либо самостоятельных центров). При этом в области миграционных процессов на периферийные северные районы несеверных регионов большее влияние оказывает их периферий-ность, чем «северность». Несмотря на серьезные трудности, возникающие при сборе и анализе данных на субрегиональном уровне, дальнейшие перспективы этой и подобных работ лежат в переходе к анализу данных на уровне муниципалитетов, что улучшит качество исследований.

После периода драматической депопуляции российского Севера в 1990-х гг. наступило время меньшей и относительно постоянной миграционной убыли, которое длилось с 2000 по 2011 г. Тема северной миграции была на слуху в 1990-х гг., но ушла из поля зрения исследователей в начале 2000-х гг. после значительного улучшения ситуации на Севере. При этом среднегодовая миграционная убыль населения Севера за указанный период составляла 0,5 % в год, что сравнимо с показателями Литвы и Латвии за те же годы (0,5 и 0,7 % соответственно), где сложившаяся миграционная ситуация часто описывается словом «катастрофа».

Под северными территориями мы подразумеваем все субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, отнесенные к Крайнему Северу и приравненные к нему местности в соответствии с Перечнем таких территорий, утверждаемым Правительством Российской Федерации1.

Со второй половины XX в. миграция населения на территориях нового освоения все чаще стала попадать в поле зрения отечественных ученых. Среди них можно выделить В. И. Переведенцева2, Л. Л. Рыбаковского3. В те же годы была опубликована работа В. Зелинского, раскрывающая его гипотезу миграционного перехода, в рамки которой укладывается современная миграционная ситуация на Севере России4. В исследование темы в 1990-х гг. внес большой вклад Т. Хеленьяк5.

В XX в. ускоренное развитие экономики Севера потребовало переселения больших масс квалифицированных работников и членов их семей. Это было вызвано невозможностью удовлетворения кадрового голода за счет местного населения, которое не обладало необходимой квалификацией и было крайне малочисленным. Меры экономического стимулирования переселения на Север действовали уже с 1920-х гг., одновременно с принудительными, а с 1950-х гг. стали основными. С 1960-х гг. создана обширная система так называемых северных льгот и надбавок, которая в измененном виде существует и сегодня. Тогда же появился регулярно редактируемый перечень территорий Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Значительные льготы, высокие заработные платы были призваны смягчить проблему кадрового голода на Севере. После распада СССР система северных льгот стала преследовать цель выравнивания социально-экономического положения северного населения, а сами льготы стали «компенсацией» за жизнь и работу в условиях Севера. Соответственно, с 1990-х гг. исчезла как необходимость масштабного привлечения трудовых ресурсов на Север, так и былая привлекательность северных рабочих мест. С переходом к рыночной экономике система северных льгот перестала быть стимулом для мигрантов. Кроме того, Север стал проигрывать конкуренцию за мигрантов крупным городам, ограничения на миграцию в которые исчезли либо смягчились.

Сбор и анализ данных о миграции применительно к территориям Крайнего Севера и приравненным местностям осложняется рядом факторов. При ретроспективном анализе миграционных процессов на территории России одной из первых встает проблема изменения административно-территориального деления страны. Формирование современной «сетки» административных единиц в целом завершилось к началу 1950-х гг.

Также серьезной проблемой анализа «северной» миграции является частичное несовпадение границ «северных» тер- риторий с границами субъектов Федерации. Учитывая, что значительная часть статистической информации разрабатывается и публикуется лишь на федеральном и региональном уровне, становится невозможным включать в анализ ряды данных до половины северных регионов. Одним из главных недостатков анализа временных рядов данных о миграции населения из текущего статистического учета является регулярное изменение методики сбора таких данных. Показателем значимости качества учета миграции служит разница между оценочной численностью населения территории по данным текущего учета и по данным переписи населения. Каждая перепись населения фиксирует заметный недоучет выбытий населения в северных регионах.

Для расчетов мы использовали данные государственной статистики Российской Федерации: неперсонифицирован-ную базу микроданных переписи населения 2010 г., базы статистических данных ЦБСД Росстата и ЕМИСС, ежегодные бюллетени «Экономические и социальные показатели районов Крайнего Севера и приравненных местностей», а также неопубликованные статистические данные текущего учета населения, предоставляемые Росстатом по запросу.

Население северных регионов в послевоенный период росло значительно быстрее, чем все население России. Достигалось это в первую очередь за счет миграционного прироста. Переломный момент для Крайнего Севера наступил в 1989 г., когда сальдо миграций стало отрицательным. Вероятно, в первые годы массового исхода с Севера ведущую роль играли не столько экономические факторы, сколько политические процессы, происходящие в те годы в СССР. Начавшийся процесс дезинтеграции страны, усугублявшийся проблемами со снабжением Севера продовольствием и другими потребительскими товарами, вынудил многих еще не прижившихся мигрантов принимать решение о месте дальнейшего проживания. Следует отметить, что поток мигрантов на Север СССР достиг наибольших масштабов в последнее десятилетие — 1980-е гг. Соответственно, закономерно увеличение количества выбытий неприжившихся мигрантов в 1990-х гг., в том числе по этой причине.

В 1990-х гг. величина миграционного оттока достигла небывалых масштабов. В 1992 г. миграционная убыль населения Севера превысила 250 тыс. чел., за предыдущие два года вместе взятые — чуть более 200 тыс. чел.6 В 1990-е гг. миграционная убыль в основном сокращалась.

Резкое падение доходов населения не позволяло многим жителям Крайнего Севера переехать в более благополучные регионы. Тогда государство взяло на себя часть обязательств по переселению северян, оказавшихся в сложных условиях7. В 1990—2000-х гг. действовали различные программы, стимулирующие переселение северян8.

В 1993 г. принят Закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»9, который ознаменовал переход политики государства в отношении территорий Крайнего Севера от решения проблемы нехватки квалифицированных трудовых ресурсов к политике выравнивания уровня жизни между территориями. Иными словами, экономические основы «северной» региональной политики трансформировались в социальную загциту населения.

На момент переписи населения 1989 г. более 46 % жителей Крайнего Севера родились за пределами этих территорий. При этом более 10 % жителей России являлись уроженцами регионов Севера, что значительно больше его доли в населении РСФСР (около 7 %)10. В целом за 1990-е гг. по России отмечалась естественная убыль населения, которая была частично компенсирована миграционным приростом. Ситуация на Крайнем Севере была противоположной: северные регионы в целом сохраняли естественный прирост благодаря благоприятной возрастной структуре, но население сокращалось, так как естественный прирост не мог полностью компенсировать миграционную убыль населения. Следовательно, Крайний Север уже тогда являлся важным регионом «воспроизводства» населения для остальной территории страны. Более того, современные исследования показывают, что население, покидающее Крайний Север, имеет больший человеческий капитал (более высокое «качество»), чем население территорий вселения северян11.

В начале 1990-х гг. среди мигрантов, покидающих «северные» территории, преобладали люди трудоспособного возраста. Однако даже в это время была ярко выражена учебная миграция, что является следствием дополнительного выталкивающего фактора — крайне низкого уровня развития социальной инфраструктуры в регионах Крайнего Севера.

За период между переписями населения 1989 и 2002 гг. почти во всех регионах Севера выросла доля жителей, родившихся в регионе проживания, что говорит об оттоке преимущественно пришлого населения в 1990-х гг.

С 2000 г. регистрируемая миграционная убыль Крайнего Севера сократилась с более чем 100 тыс. чел. до в среднем около 50 тыс. чел. в год (табл. I)12. Однако после изменения методики учета миграции в 2011 г. убыль населения Севера увеличилась до полутора раз.

Таблица 1 Миграционная убыль населения Крайнего Севера и приравненных местностей в 1999—2014 гг., тыс. чел.

|

Год |

Миграционная убыль, тыс. чел. |

|

1999 |

125 435 |

|

2000 |

51 077 |

|

2001 |

33 415 |

|

2002 |

35 207 |

|

2003 |

40 798 |

|

2004 |

43 951 |

|

2005 |

49 647 |

|

2006 |

51 604 |

|

2007 |

38 822 |

|

2008 |

62 771 |

|

2009 |

47 288 |

|

2010 |

60 741 |

|

2011 |

55 774 |

|

2012 |

71 164 |

|

2013 |

94 332 |

|

2014 |

73 823 |

В большинстве регионов коэффициент прибытий в миграции заметно вырос в 2011 г. из-за того, что они стали учитываться по новым правилам (включали прибывших на срок от 9 месяцев до 1 года). Особенно заметен такой рост для регионов, привлекающих много трудовых мигрантов (Сахалинская область, северные районы Красноярского края, Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа).

За 15 лет (с 2000 по 2014 г.) миграционная убыль населения Крайнего Севера и приравненных местностей по данным текущего учета превысила 800 тыс. чел. (в среднем более 50 тыс. чел. в год). При этом население Севера сократилось на 1 060 тыс. чел. Таким образом, миграция обеспечила в эти годы около три четверти потерь населе- ния. В то же время переписи 2002 г. и 2010 г. выявляли значительно меньшее население на Крайнем Севере, чем показывал текущий учет.

Приблизительно для трети северного населения (регионов с суммарным населением около 35 % от всего северного) характерна высокая доля других северных регионов среди территорий вселения и выезда в межрегиональном обмене. Об этом говорит анализ миграционных матриц с разделением выбытий и прибытий на северные и несеверные регионы. Усиление направленности миграционного потока на внутри-северный обмен позволяет снизить издержки миграции и увеличить ее эффективность.

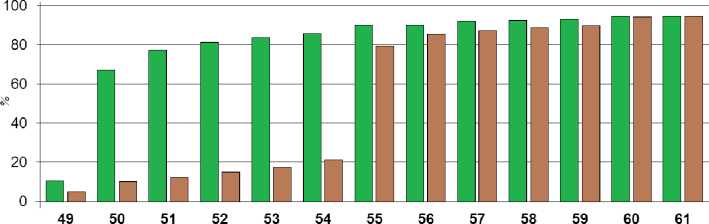

Доля мигрантов трудоспособного возраста среди всех выбывающих с Севера аналогична среднероссийскому показателю: 75 и 74 % соответственно. Северяне могут выйти на пенсию как минимум на 5 лет раньше основного населения (рис. 1, 2)13. В итоге «молодые» пенсионеры составляют значительную часть выбывающего в формально трудоспособном возрасте северного населения14.

Указанные «подводные камни» в анализе северной миграции вынуждают внимательнее посмотреть на ее возрастные характеристики (рис. 3). Возрастной профиль выбывающих из регионов Севера обнаруживает ярко выраженный пик

Рис. 1. Возрастное распределение доли пенсионеров-мужчин (кроме пенсионеров по инвалидности) в населении Севера и России по переписи 2010 г., %

Женщины, Север □ Женщины, Россия

Рис. 3. Возрастное распределение числа выбывающих из регионов Севера в 2014 г., чел. (составлено по неопубликованным статистическим банным Росстата о возрастном распределении выбывших по субъектам Российской Федерации в 2014 г.)

Расчет доли выбытий в возрасте 50 и более лет среди всех выбывающих из северных регионов (полностью отнесенных к Крайнему Северу и приравненным местностям) показал, что максимальная доля северных пенсионеров среди выбывающих в межрегиональной миграции характерна для субъектов, которые принято считать наиболее неблагополучными северными территориями по показателям оттока населения (табл. 2). Это дает основания предполагать, что в настоящее время проблема депопуляции Севера потеряла былую остроту, а фиксируемые показатели миграции во многом являются закономерными.

Таблица 2

Доля выбытий в возрасте 50 и более лет в межрегиональной миграции, % от всех выбытий в 2014 г.*

|

Регион |

Доля выбытий, % |

|

Магаданская область |

30.0 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

27.6 |

|

Чукотский автономный округ |

25.1 |

|

Мурманская область |

24.9 |

|

Республика Саха |

24.6 |

|

Республика Коми |

24.5 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

24.3 |

|

Камчатский край |

23.5 |

|

Сахалинская область |

20.3 |

|

Архангельская область |

17.5 |

|

Республика Карелия |

15.1 |

|

Республика Тыва |

9.2 |

* Таблица составлена по неопубликованным статистическим данным Росстата о возрастном распределении выбывших по субъектам Российской Федерации в 2014 г.

Кроме того, для Республики Тыва обнаруживается крайне низкая доля выбытий в старших возрастах, что указывает на совершенно «несеверное» миграционное поведение местного населения. Для республик Тыва и Саха характерна высокая интенсивность внутрирегиональной миграции. Эти территории характеризуются значительной долей титульного населения, которое еще не завершило демографический переход и активно участвует в процессе урбанизации.

Распределение миграционных показателей среди северных регионов претерпело значительные изменения за 2000-е гг. К началу 2000-х гг. максимальный вклад в общую северную миграционную убыль вносили Республика Саха (16 %), Мурманская область (13 %) и север Красноярского края (11 %). Десять лет спустя печальное лидерство держали Республика Коми и Архангельская область (по 15 %). Произошло смещение зоны максимального неблагополучия из Заполярья и востока страны в регионы относительно староосвоенного Севера. Регионы северо-востока сократили свои доли в миграционной убыли Севера в среднем в два и более раз. Ухудшение положения произошло в республиках юга Сибири (Алтай и Тыва), а также во всех регионах европейского Севера, кроме Мурманской области. В целом за 2000—2014 гг. максимальная накопленная миграционная убыль (как доля от средней в указанный период численности населения) отмечается на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных окру- гов: в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Бурятии. Незначительный миграционный прирост населения есть в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Тюменской области, Карелии (табл. З)15.

Таблица 3 Накопленный миграционный прирост населения регионов

Крайнего Севера и приравненных местностей за 2000—2014 гг., % от средней за 2000—2014 гг. численности населения

|

Регион |

Прирост, % |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

4,45 |

|

Тюменская область |

1.08 |

|

Республика Карелия |

0.26 |

|

Ненецкий автономный округ |

0.25 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

-3.97 |

|

Забайкальский край |

-6,38 |

|

Приморский край |

-6,54 |

|

Архангельская область |

-7.82 |

|

Сахалинская область |

-8.00 |

|

Хабаровский край |

-8,46 |

|

Республика Тыва |

-8,64 |

|

Камчатский край |

-9,17 |

|

Республика Алтай |

-9.48 |

|

Республика Саха (Якутия) |

-10,34 |

|

Пермский край |

-11,29 |

|

Мурманская область |

-11,83 |

|

Иркутская область |

-12.01 |

|

Республика Коми |

-12,16 |

|

Томская область |

-12.44 |

|

Амурская область |

-15,11 |

|

Красноярский край |

-16,80 |

|

Республика Бурятия |

-19,13 |

|

Магаданская область |

-23.35 |

|

Чукотский автономный округ |

-23,57 |

Если текущий учет показывает в целом большую миграционную убыль в восточных регионах Севера, то расчет недоучета миграционной убыли методом демографического баланса обнаруживает больший ее недоучет в западных регионах Севера.

Особенность территорий Крайнего Севера — разделение их на субъекты, полностью относящиеся к Крайнему Северу и приравненным местностям, и отдельные «северные» муниципальные образования ряда регионов. При этом территории Севера, входящие в состав «несеверных» субъектов, имеют более низкие показатели миграционной активности населения.

Причиной этого может быть внутрирегиональная периферий-ность большинства таких территорий и относительно слабое их участие во внешнем миграционном обмене региона.

Население регионов Крайнего Севера, будучи в основном пришлым и в значительной степени неукорененным, традиционно отличается высокими показателями миграционного оборота. Относительно низкий миграционный оборот в регионах европейского Севера (кроме Мурманской области) отражает «староосвоенность» этих территорий.

Для северных территорий субъектов, которые целиком не входят в состав Крайнего Севера и приравненных местностей, характерен относительно низкий уровень миграционной подвижности за счет значительно более низких показателей внешней по отношению к региону миграции. В основном это вызвано тем, что периферийность таких территорий внутри несеверного региона превалирует над их «северностью». В результате миграционные потоки ориентированы скорее на центр региона, чем вовне. Такое положение усиливает миграционную убыль, поскольку к типичной для северных территорий убыли добавляется еще и миграционная убыль, типичная для внутрирегиональных периферий. Но одновременно это делает миграционное поведение населения более похожим на таковое у жителей любых других периферийных территорий России за пределами Крайнего Севера.

Максимальные показатели накопленного за 2000—2014 гг. миграционного оборота (суммы прибывших и выбывших) характерны для Чукотского автономного округа, Магаданской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов (табл. 4)16. Это объясняется сохраняющейся крайне высокой потребностью в рабочей силе, отсутствием необходимой инфраструктуры и достаточного населения для формирования требуемого кадрового потенциала, относительно суровыми природно-климатическими условиями и низкой долей коренного населения, что препятствует закреплению пришлого населения. Одновременно из этих регионов продолжается исход как неприжившихся мигрантов, так и выходящих на пенсию северян, приехавших в свое время из других регионов. Высокая доля сельского и титульного населения в республиках приводит к сильному снижению относительных показателей интенсивности миграции.

Таблица 4

Миграционный оборот в регионах Крайнего Севера и приравненных местностях за 2000—2014 гг., % от средней за 2000—2014 гг. численности населения

|

Регион |

Оборот, % |

|

Чукотский автономный округ |

136,9 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

130,6 |

|

Магаданская область |

112,4 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

102,5 |

|

Республика Алтай |

95,2 |

|

Красноярский край |

95,0 |

|

Амурская область |

94,4 |

|

Республика Тыва |

91,2 |

|

Республика Бурятия |

86,6 |

|

Мурманская область |

85,5 |

|

Республика Саха (Якутия) |

85,0 |

|

Забайкальский край |

82,5 |

|

Ненецкий автономный округ |

76,9 |

|

Томская область |

74.5 |

|

Республика Коми |

73,8 |

|

Приморский край |

73,2 |

|

Сахалинская область |

72,5 |

|

Камчатский край |

70,9 |

|

Республика Карелия |

69.3 |

|

Хабаровский край |

61,7 |

|

Пермский край |

59,7 |

|

Иркутская область |

57,7 |

|

Тюменская область |

51,8 |

|

Архангельская область |

50,7 |

Показатель интенсивности миграции внутри регионов (отношение накопленных прибытий к населению региона) будет отражать разные направления перемещений и их совокупности для регионов, входящих в состав других субъектов, северных территорий «несеверных» субъектов и отдельных полностью северных субъектов (табл. 5)17. Среди лидеров последней группы с 2000 по 2010 г. — Саха и Тыва. На показателе интенсивности внутрирегиональной миграции видно влияние молодой возрастной структуры и активно протекающих процессов урбанизации. Минимальные показатели у Камчатского края и Чукотского автономного округа. Это вызвано крайне слабыми связями (не только миграционными, но и экономическими, транспортными) внутри региона, когда два соседних муниципалитета могут иметь более сильные миграционные связи с другими регионами страны, чем друг с другом.

Таблица 5

Суммарная интенсивность внутрирегиональной миграции населения регионов Крайнего Севера и приравненных местностей за 2000—2010 гг., % от средней за 2000—2010 гг. численности населения

|

Регион |

Интенсивность, % |

|

Республика Тыва |

24,7 |

|

Республика Саха |

16,5 |

|

Амурская область |

15,4 |

|

Магаданская область |

15,2 |

|

Республика Карелия |

14,8 |

|

Приморский край |

14,6 |

|

Забайкальский край |

14,5 |

|

Республика Алтай |

12,2 |

|

Тюменская область |

11,3 |

|

Пермский край |

11,2 |

|

Республика Бурятия |

11,2 |

|

Республика Коми |

10,8 |

|

Красноярский край |

10,6 |

|

Сахалинская область |

10,2 |

|

Томская область |

10,1 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

8,9 |

|

Хабаровский край |

8,8 |

|

Иркутская область |

8,4 |

|

Ненецкий автономный округ |

7,7 |

|

Мурманская область |

7,2 |

|

Чукотский автономный округ |

7,0 |

|

Архангельская область |

6,9 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

6,7 |

|

Камчатский край |

6,3 |

Для автономных округов, входящих в состав другого субъекта, под интенсивностью внутрирегиональной миграции подразумевается и миграционный обмен с «материнским» регионом. Тем не менее в этих регионах низкие показатели внутренней миграции, что вызвано слабыми связями между муниципалитетами внутри регионов, отсутствием значительной разницы в природно-климатических условиях, уровне жизни и качественных характеристиках рынка труда, высокой конкуренцией внешних (по отношению к региону) миграций из-за истории заселения, высокой долей пришлого населения, а также тесными миграционными связями и слабой привлекательностью «материнских» субъектов.

В случае когда к Северу отнесена лишь часть территорий региона, внутренняя миграция включает также обмен со всеми остальными (несеверными) муниципалитетами субъекта. Для таких территорий характерны высокие показатели интенсивности внутренней миграции.

Ярко «северные» закономерности проявляются в межрегиональной миграции 18 . В течение 2000-х гг. почти все северные территории теряли население в межрегиональном обмене (табл. 6) 19 . Минимальной убылью отличаются нефтегазодобывающие регионы и самые «южные» севера, имеющие относительно благоприятные природно-климатические условия и давно заселенные. Максимальная убыль в указанном периоде наблюдается в Чукотском автономном округе и Магаданской области.

Таблица 6 Накопленный миграционный прирост населения регионов Крайнего Севера и приравненных местностей за 2000—2014 гг. в межрегиональной миграции, % от средней за этот период численности населения

|

Регион |

Прирост, % |

|

Тюменская область |

1,1 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

0,8 |

|

Республика Карелия |

–0,8 |

|

Ненецкий автономный округ |

–1,2 |

|

Приморский край |

–5,0 |

|

Хабаровский край |

–5,6 |

|

Томская область |

–6,6 |

|

Республика Алтай |

–7,2 |

|

Архангельская область |

–7,4 |

|

Ямало-ненецкий автономный округ |

–7,5 |

|

Пермский край |

–7,5 |

|

Республика Тыва |

–7,7 |

|

Сахалинская область |

–8,8 |

|

Забайкальский край |

–8,8 |

|

Иркутская область |

–9,4 |

|

Республика Саха (Якутия) |

–10,0 |

|

Республика Коми |

–11,2 |

|

Камчатский край |

–11,3 |

|

Мурманская область |

–11,8 |

|

Красноярский край |

–12,4 |

|

Амурская область |

–12,5 |

|

Республика Бурятия |

–14,0 |

|

Магаданская область |

–23,2 |

|

Чукотский автономный округ |

–24,6 |

На миграционную ситуацию в регионах Севера влияние оказывает их привлекательность для прибывающих мигрантов, тогда как показатели выбытий имеют в целом схожую структуру. Сделав корреляционный анализ взаимосвязи между привлекательностью северных территорий для мигрантов (коэффициентами прибытий) и средней заработной платой на основе последних статистических данных (табл. 7)20, мы обнаружили наличие значимой (на 95%-м доверительном интервале) связи средней силы (коэффициент Спирмена = 0,37). Это подтверждает сохранение нехватки рабочих рук в ряде регионов как основной причины миграционной привлекательности и необходимости сохранения выделения Крайнего Севера в виде особой категории территорий.

Таблица 7

Коэффициент прибытий и средняя начисленная заработная плата в регионах Крайнего Севера и приравненных местностях, 2015 г.

|

Регион |

Средняя заработная плата, тыс. руб. |

Коэффициент прибытий, %О |

|

Чукотский автономный округ |

81,0 |

87,2 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

80.3 |

66.7 |

|

Ненецкий автономный округ |

73,1 |

49,6 |

|

Магаданская область |

70.9 |

36.2 |

|

Сахалинская область |

69.2 |

43.7 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

64.6 |

50.8 |

|

Камчатский край |

62.6 |

42.0 |

|

Красноярский край |

61,0 |

54,4 |

|

Тюменская область |

60.3 |

15.0 |

|

Республика Саха |

58.9 |

38.0 |

|

Мурманская область |

49.1 |

50.0 |

|

Амурская область |

47.5 |

39.0 |

|

Томская область |

46.2 |

39.1 |

|

Республика Коми |

45.4 |

38.3 |

|

Иркутская область |

43.1 |

21.3 |

|

Республика Бурятия |

41.8 |

42.4 |

|

Хабаровский край |

40.9 |

26.9 |

|

Архангельская область |

38.8 |

31.9 |

|

Забайкальский край |

34.8 |

34.9 |

|

Республика Карелия |

34.2 |

37.5 |

|

Республика Тыва |

30.1 |

33.3 |

|

Приморский край |

29.6 |

42.6 |

|

Республика Алтай |

25,9 |

70,4 |

|

Пермский край |

25,6 |

41,3 |

Максимальная интенсивность выбытий отмечается в регионах с максимальной долей пришлого неукорененного населения, тогда как минимальная — для периферийных северных территорий в «несеверных» регионах. В международной миграции распределение регионов почти совпадает с таковым для межрегиональной миграции, за исключением Карелии, для которой характерны высокие показатели выбытий за границу из-за приграничного положения и тесных связей с Финляндией. При этом дальнее зарубежье в целом не пользуется популярностью у выбывающих северных мигрантов. Основные места вселения для них — страны СНГ. Максимальными показателями выбытий характеризуются регионы, испытавшие максимальный наплыв мигрантов из республик СССР в 1980-е гг., минимальными — староосво-енные регионы Севера и Республика Тыва.

Таким образом, значительная часть миграционной убыли северных территорий формируется за счет старших трудоспособных возрастов, в которых жители севера по факту являются пенсионерами (часто уже неработающими). При этом большинство выбывающих пенсионеров не являются уроженцами Севера и планировали возвратную миграцию изначально. Кроме того, для Севера характерна огромная величина пика выбытий, приходящаяся преимущественно на образовательную миграцию в возрасте 17—19 лет. Причины этого — неразвитость социальной инфраструктуры, в частности недостаток учебных заведений профессионального образования, а также наличие у северян прочных связей через социальные сети (в первую очередь семейные) с регионами размещения крупных учебных центров.

Миграционная убыль населения Севера, несмотря на улучшение ситуации в 2000-х гг., вероятно, сохранится и в будущем, что вызвано объективными причинами: характерной возрастной структурой населения, сформированной массовой миграцией советского периода, крайне низкой долей уроженцев Севера в его населении, разницей в социально-бытовых и природно-климатических условиях. Важной мерой по преодолению этого явления должны стать усилия по закреплению населения в регионах Севера, наиболее пригодных для постоянного проживания.

В целом анализ миграционных и других демографических показателей приводит к выводу, что территории Крайнего Севера постепенно сближаются с несеверными регионами в области миграционных и иных демографических процессов. Это сближение можно назвать догоняющим социально-демографическим развитием Севера.

Список литературы Современные миграционные процессы на крайнем севере России

- Постановление Совета Министров СССР «О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 г. "О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера"» от 10 нояб. 1967 г. № 1029. URL: http://www.law.edu.ru/centers/labourlaw/norm/norm. asp?normID=1405723 (дата обращения: 20.06.2016).

- Переведенцев В.И. Миграция населения и трудовые проблемы Сибири. Новосибирск, 1966. 189 с.

- Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного процесса (очерки теории и методов исследования). М.: Наука, 2001. 114 с.

- Zelinsky W. The Hypothesis of the Mobility Transition//Geographical Rev. 1971. Vol. 61. № 2. P. 219-249. DOI: 10.2307/213996

- Heleniak T. Out-Migration and Depopulation of the Russian North during the 1990s//Post-Soviet Geography and Economics. 1999. Vol. 40. № 3. P. 155-205.