Современные особенности психокоррекции тревожно-депрессивных расстройств у больных с травматической болезнью спинного мозга

Автор: Кокоткина Л.В., Цыганков Б.Д., Кочетков А.В., Добровольская Ю.В.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психофармакотерапия

Статья в выпуске: 3 (50), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14295277

IDR: 14295277

Текст краткого сообщения Современные особенности психокоррекции тревожно-депрессивных расстройств у больных с травматической болезнью спинного мозга

Введение. Позвоночно-спинно-мозговая травма (ПСМТ) составляет до 15 % всех видов травм и характеризуется тяжелыми медицинскими и социально-психологическими последствиями. По данным Национального статистического центра спинно-мозговых травм США, ежегодно в мире на каждый миллион жителей приходится 40 случаев ПСМТ, что составляет примерно 240 тысяч пострадавших (не считая умерших на месте происшествия) [5] .

В последние годы отмечается возрастание интереса к прикладной психологии личности, проблеме психического здоровья, в сферу которой также входят психодиагностика, психологическая коррекция и восстановление личности, оказавшейся в критической ситуации - ситуации травматической болезни спинного мозга (ТБСМ). Несмотря на обилие клинической и психологической литературы, эффективной системы мероприятий по психологической коррекции больных ТБСМ до сих пор не существует.

Психическое напряжение, возникающее у этого контингента больных в результате полученной травмы, служит источником дезадаптации личности с её различными проявлениями в виде расстройств непсихотического регистра. Возможность возникновения этих расстройств, их характер, частота, выраженность и динамика зависят от взаимодействия различных факторов, таких как характер травмы, личностные особенности, социальные факторы. ПСМТ - это высокострессовый удар для индивидуума, в результате которого возникают психические расстройства, относимые к психогениям [1]. Все эти факторы приводят к снижению трудоспособности больных, большинство из которых сталкиваются с целым рядом медицинских, социальных и психоэмоциональных проблем, что отрицательно влияет на качество их жизни. Встает вопрос не только медицинской, но и социально-психологической реабилитации этого контингента больных. Ведущими патопсихологическими синдромами у пациентов с ТБСМ являются депрессивный и тревожно-депрессивный. Случаи самоубийств среди больных ТБСМ происходят в среднем в 3—5 раз чаще, чем среди прочего населения [2].

Одним из плодотворных направлений для инноваций в случае с психологическими методами лечения может стать профилактика. Предотвращение рецидива депрессии привлекает в этом смысле много внимания, и немало исследователей считают, что психологическая профилактика может закрепить благоприятные последствия лечения [3]. Одно из исследований [6] было посвящено тому, как обеспечить пациентам при первичном лечении возможность воспользоваться услугами психотерапевта либо доступ к антидепрессантам - в зависимости от их предпочтений, при этом оба варианта оказались достаточно успешными. Положительный эффект от психотерапии сказался в долгосрочной перспективе (2 года), в отличие от чисто медикаментозного метода [4].

Цель – сравнительный анализ эффективности различных методов психотерапии у данного контингента больных в зависимости от этапа течения травматической болезни спинного мозга.

Материалы и методы. Проведены наблюдения у 64 больных, получивших лечение в Центральной клинической больнице восстановительного лечения ФМБА России с классической клинико-неврологической картиной ТБСМ, явлениями тетрапареза или нижнего парапареза, расстройствами чувствительности и тазовых функций. Критериями исключения из исследования были наличие у больных эписиндрома, глубоких когнитивных расстройств, обострение хронических инфекционно-воспалительных заболеваний, гемодинамические значимые нарушения ритма сердца.

Все больные на фоне стандартного восстановительного лечения получали психологическую реабилитацию согласно разработанной программе: больные наряду с фармакокоррекцией получали сеансы индивидуальной и групповой патогенетической психотерапии, релаксации и символд-рамы. Группа была разделена на 3 подгруппы на основании периода течения ТБСМ: до 1 года (n=21), от 1 до 2 лет (n=20), более 2 лет (n=23).

Распределение больных в подгруппах по полу и возрасту представлено в таблице 1. Во всех 3 подгруппах большинство пациентов составляли мужчины. Статистический анализ распределения пациентов в подгруппах по полу, проводимый при помощи критерия Фишера, показал, что подгруппы были сопоставимы по этому показателю (p>0,05). Во всех подгруппах средний возраст больных (M) находился в пределах между 30 и 35 годами и варьировал в широких пределах (SD>10). Статистический анализ при помощи критерия Манна– Уитни показал отсутствие статистически значимых различий между подгруппами в распределении по возрасту (p>0,05).

Таблица 1

Распределение больных по полу и возрасту в зависимости от длительности ТБСМ (абс., %)

|

Этапы ТБСМ |

К-во больных |

Пол |

Возраст, лет (M±SD) |

|

|

женский |

мужской |

|||

|

До 1 года |

21 |

4 ( 19,0 %) |

17 ( 81,0 %) |

31,5±10,8 |

|

От 1 до 2 лет |

20 |

3 ( 15 %) |

17 ( 85 %) |

33,2±12,4 |

|

Более 2 лет |

23 |

4 ( 17,4 %) |

19 ( 82,6 %) |

32,8±11,3 |

С целью выявления особенностей психопатологического статуса всем пациентам было проведено комплексное нейропсихологическое обследование, включающее: 1) обследование уровня депрессивных расстройств по шкале Бека; 2) обследование уровня реактивной и личностной тревожности по шкале Спилбергера–Ханина.

Статистический анализ результатов проводился путем сравнения уровня депрессии до лечения и после проведения психотерапии при помощи критерия Уилкоксона и путем сравнения уровня депрессии и тревоги после психотерапии, проводимого при помощи критерия Манна–Уитни.

Эффективность методов релаксации у больных с поражением нервной системы на спинальном уровне объясняется участием в механизмах их компенсации церебральных структур, в особенности неспецифических структур лимбико-ретикулярного комплекса. Имеют значение и нисходящие корригирующие пути лимбической системы на функциональное состояние спинальных и периферических образований, включая моторные, сенсорные и вегетотрофические проявления.

Существенным преимуществом методов релаксации являются три признака. 1. В процессе релаксации в организме пациента вызываются «тропотрофный» эффект в противовес «эрготроп-ному». Тропотрофное состояние характеризуется общим снижением психофизиологической активности (гипометаболическим состоянием бодрствования). Это состояние объясняется преобладанием парасимпатической нервной системы, тем самым снимается симпатическая стрессовая реакция. 2. При длительном применении релаксация вызывает стабильное снижение активности лимбической системы мозга, в том числе гипоталамуса. Это вызывает снижение общего уровня тревоги у пациентов. 3. При длительном применении этого метода изменяется структура личности в интернальную сторону (Классен, 2004).

Длительно неослабевающее эмоциональное напряжение данного контингента больных приводит к активации нейроэндокринных структур ЦНС по линии: «гипофиз – промежуточный мозг – щитовидная железа – надпочечники). Происходит срыв нейроэндокринной саморегуляции организма. Личность формирует свои механизмы психологической защиты, но устойчивость, частое использование, ригидность, тесная связь с дезадаптив-ными стереотипами мышления, переживаний и поведения делают психологическую защиту патологической, общей чертой которой является отказ личности от деятельности, необходимой для раз- решения ситуации. Решение этих проблем проводилось при помощи психоаналитического подхода, в частности при помощи метода символдрамы.

Основной целью применения нами патогенетической терапии являлся процесс, в котором больной осознал бы связь между историей его жизни, сформированными ею патологическими отношениями, неадекватными реакциями на складывающиеся ситуации и проявления заболевания, которые он ранее не осознавал. Завершающим этапом психотерапии явилась реконструкция системы жизненных отношений личности, так как изменение отношений к травмирующим обстоятельствам, вызвавшим манифестацию симптомов заболевания, является только частью общей проблемы реконструкции отношений личности.

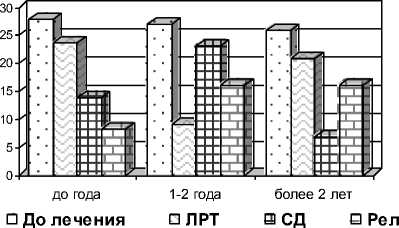

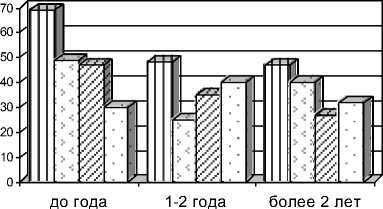

Результаты и обсуждение. За полный курс лечения (45 дней) пациентам, находящимся на различных этапах травматической болезни спинного мозга, было проведено психотерапевтическое лечение методами, содержащимися в таблицах 2, 3, отражающих динамику показателей депрессии и тревоги на фоне лечения.

Таблица 2

Динамика показателей депрессии на фоне терапии в зависимости от длительности ТБСМ

|

Этапы ТБСМ |

До лечения |

Методы психотерапии |

||

|

ЛРТ |

СД |

Рел |

||

|

До 1 года |

28,1±4,3 |

23,8±5,6 |

14,2±3,2 |

8,4±2,2 |

|

От 1 до 2 лет |

27,3±8,4 |

8,8±3,1 |

22,9±7,6 |

16,2±5,6 |

|

Более 2 лет |

26,2±7,2 |

20,7±6,4 |

7,1±3,4 |

16,0±6,3 |

Таблица 3

Динамика показателей тревоги на фоне терапии в зависимости от длительности ТБСМ

|

Этапы ТБСМ |

До лечения |

Методы психотерапии |

||

|

ЛРТ |

СД |

Рел |

||

|

До 1 года |

69,4±17,5 |

49,1±16,7 |

46,8±15,2 |

30,1±9,3 |

|

От 1 до 2 лет |

48,2±14,6 |

25,3±8,5 |

35,0±13,1 |

39,9±14,1 |

|

Более 2 лет |

47,3±15,2 |

40,2±12,4 |

26,9±10,3 |

32,1±12,5 |

Рис. 1. Динамика уровня депрессии на фоне терапии.

В группе пациентов с ТБСМ давностью до 1 года, по результатам статистического анализа, уровень депрессии и тревоги после психотерапии был статистически значимо ниже по сравнению с исходным уровнем депрессии (р<0,05) и тревоги (р<0,05). Это свидетельствует об эффективности всех видов психотерапии для коррекции депрессивной симптоматики в этой группе больных. Наиболее низкие показатели уровня депрессии на- блюдались после релаксационной психотерапии по сравнению с другими методами (р<0,05).

СП До лечения □ ЛРТ 0 СД □ Рел

Рис. 2. Динамика уровня тревоги на фоне терапии.

На этапе 1—2 года наилучшие результаты были получены при применении метода патогенетической или личностно-реконструктивной терапии (ЛРТ). Уровень депрессии и тревоги после его применения был статистически значимо ниже, чем при использовании других методов (р<0,05). Статистически значимое снижение уровня тревоги и депрессии по сравнении с исходным уровнем наблюдалось также после применения символдра-мы и релаксационной психотерапии (р<0,05).

На позднем этапе по эффективности лидировал метод символдрамы. Клинически на раннем этапе в результате воздействия методами релаксации у больных редуцировалось чувство «внутреннего напряжения», тоски, беспокойства и тревоги, улучшился сон. На этапе до 2 лет больным была проведена работа по осознанию болезни, её механизмов и прогноза, что позволило пациентам более реалистично оценивать перспективы на выздоровление.

На позднем этапе течения ТБСМ при помощи психоаналитической работы проводилась коррекция патопсихологической защиты, в результате чего больные были стимулированы к деятельности с целью скорейшего восстановления. Большинство больных ТБСМ убеждены, что их депрессия носит «внутренний» характер и не зависит от внешних факторов. Так как у данного контингента больных имеется длительная психотравмирующая ситуация, то разубедить их бывает трудно. С целью максимального терапевтического эффекта на раннем этапе реабилитации мы вводили в программу лечения релаксацию и символ-драму согласно предлагаемой программе психологической реабилитации.

По прошествии времени вновь проводилась патогенетическая терапия, так как у больных ТБСМ на более поздних этапах болезни ситуация самой ПСМТ отходит на второй план и психологические проблемы возникают на почве конфликтов с социальным окружением, медперсоналом и близкими людьми. Пациенту дается возможность обдумать свои неправильные поступки в межличностных отношениях, обсудить установочные механизмы поведения, ценностные ориентации с тем, чтобы сформировать критичное отношение к своим действиям. Для больного полезно извлече- ние в сферу осознания его субъективных отношений и убеждений, чтобы привести их к более реалистичным и пластичным позициям. Как указывают некоторые авторы (Александров А. А., 1997), большинство больных со спинно-мозговыми нарушениями считают причиной своих психологических проблем неблагоприятные жизненные условия, несправедливость к ним окружающих и категорически отрицают свой «вклад» в конфликтные отношения, считая себя «жертвами». Составляя перечень положительных и отрицательных качеств их личности и их роль в формировании патогенного конфликта, мы обсуждали претензии к пациенту окружающих и давали положительную оценку им и их требованиям. В процессе обсуждения до сознания больного доводилось подлинное содержание его конфликта и мотивов в поведении. Продуктивное решение задачи состоит в проблеме нахождения реального выхода из нее. Начало этого процесса закладывается во всей системе метода патогенетической психотерапии, а завершение его в процессе социальной адаптации больных ТБСМ.

Исследование воздействия терапии на уровень депрессии и тревожности показало, что все среднестатистические показатели у пациентов снижаются в результате воздействия комплексной терапии с применением психотропного лечения и различных методов психотерапии. Психотерапевтическая коррекция тревожно-депрессивных расстройств у обследованных больных не только потенцировала регресс психопатологических расстройств, но и позволила в целом повысить самооценку пациента, обучить его новым эффективным стратегиям адаптации к имеющемуся неврологическому заболеванию, что в целом привело к улучшению качества жизни больных и ускорению их оптимизации и адаптации.

Выводы. На раннем этапе течения ТБСМ наилучшие показатели эффективности имели методы релаксации, на этапе до 2 лет – метод личностно-реконструктивной терапии, на позднем этапе – метод символдрамы.