Современные патогенетические подходы профилактики и лечения хирургической инфекции огнестрельных ранений

Автор: Мирзаев Камал Каримович, Джумабаев Эркин Саткулович, Азизов Дилшод Турдалиевич

Журнал: Re-health journal.

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 2 (14), 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе выполнены экспериментальные исследования на 50 кроликах, где морфологически с использованием электронной микроскопии изучены изменения в тканях и лимфатическом русле при огнестрельной травме. Результаты эксперимента показали, что лимфатическая система претерпевает значительную перестройку при огнестрельном ранении, а региональная лимфостимуляция способствует существенному ускорению течения раневого процесса уже на 3 сутки после начала лечения.

Лимфатическая система, огнестрельные ранения, лимфатическая стимуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14124701

IDR: 14124701

Текст научной статьи Современные патогенетические подходы профилактики и лечения хирургической инфекции огнестрельных ранений

Введение. Сегодня огнестрельная травма является проблемой не только военной медицины, но и гражданского здравоохранения. В конце XX и начале XXI вв. в мире отмечен резкий рост числа огнестрельных повреждений среди гражданского населения [2,4].

Наличие неизбежного бактериального загрязнения огнестрельных ран, разрушение тканей по ходу раневого канала приводит к большому числу гнойных осложнений, что обусловливает необходимость постоянного совершенствования методов местного и общего лечения [2,3,4].

Несмотря на большой опыт эффективного применения лимфотропной терапии в лечении гнойной хирургической инфекции [5], встречаются лишь единичные работы, посвящённые применению этого метода в профилактике и лечении раневой инфекции при огнестрельных ранениях [5].

Цель исследования – изучить экспериментальным путём возможность воздействия на заживление огнестрельной раны метода лимфотропной антибиотикотерапии и региональной лимфостимуляции.

Материал и методики экспериментальных исследований. Экспериментальные исследования выполнены на 50 кроликах обоего пола, весом 5-6 кг и проводились в ЦНИЛ Андижанского Государственного медицинского института, а также в лаборатории патоморфологии Республиканского специализированного центра хирургии им. академика В.В.Вахидова, под руководством профессора И.М.Байбекова. В опытах использовали модель экспериментальной огнестрельной раны. Всем животным опытной и контрольной групп за пятнадцать минут до нанесения ранения проводили каллипсоловый наркоз, после чего их фиксировали на специальных планшетах. Стандартное огнестрельное ранение мягких тканей наносили в область средней трети правого бедра кролика.

Исходя из поставленных задач, в работе экспериментальные животные разделены на две группы (таблица 1).

Таблица 1

Распределение животных по группам исследования

|

Животные |

Метод лечения |

Количество животных |

|

Контрольные |

Традиционное лечение внутримышечной антибиотикотерапией |

25 |

|

Опытные |

Лимфотропная антибиотикотерапия (ЛА) и региональная лимфостимуляция (РЛС) |

25 |

Региональная лимфатическая терапия (РЛТ) проводилась по следующей методике. Под кожу голени на границе нижней и средней трети по задней поверхности вводили раствор лидазы в количестве 16 Ед. Через 4-5 минут, не вынимая иглы, вводили антибиотик (гентамицин в дозе 1мг/ кг). В этот же участок вводили гепарин в дозе 70 Ед./ кг. Лимфотропное введение антибиотиков с РЛС проводили 1 раз в сутки.

Экспериментальные образцы тканей раневого канала забирали у животных под наркозом на 1,3,5,7 и 9 сутки после нанесения огнестрельного ранения.

Образцы подвергнуты световой, (СМ), трансмиссионной электронной (ТЭМ) и сканирующей электронной (СЭМ) микроскопии. Образцы фиксировались в специфических растворах, фотографирование проводили на цветную плёнку Kodak Professional Pro Foto 100 или Fugicolor Superia 100. микрофотографии получали на микроскопе «Axioscope» (Zeizz) с цифровой камерой «Sony» с последующей компьютерной обработкой на Intel Pentium IV с помощью BC-Statistika, а также прикладных программ Microsoft Office.

Обсуждение результатов. Полученные результаты показали, что в ранние сроки нет существенных отличий в процессе заживления ран контрольной или опытной групп.

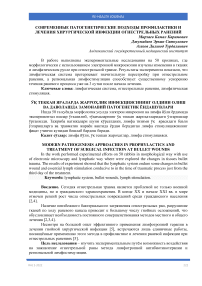

Существенные отличия в течении заживления ран, констатируемые как при СЭМ, ТЭМ, так и при световой микроскопии, начинают проявляться уже на 3-и сутки от начала процесса. В группе ран, где применялась лимфотерапия, в зоне комоции некротизированные мышцы подвергались значительной резорбции, появлялись гигантские многоядерные клетки, микрососуды как кровеносные, так и лимфатические. В зоне первичного некроза среди фибрина появляются отдельные круглоклеточные элементы и фибринобластоподобные клетки (рис. 1).

Рис. 1. Среди фибрина отдельные круглоклеточные элементы и фебринобластоподобные клетки. 3 сут. ЛТ. СЭМ x 400.

На 5-е сутки в просвете раневого канала среди прядей фибрина появляются круглоклеточные элементы с отдельными фибробластами. В зоне первичного некроза -инфильтрат, состоящий из полиморфных клеток, в том числе макрофагов. В зоне комоции между сохраненными мышечными волокнами определяются значительные промежутки, что свидетельствует о наличии выраженного отёка. При сравнении результатов в группе с ЛА и РЛС отмечается, увеличение количества кровеносных и лимфатических сосудов.

Начиная с 7-х суток от начала процесса, в группе с РЛТ отмечается достоверная инициация ремоделирования грануляционной ткани её реваскуляризация.

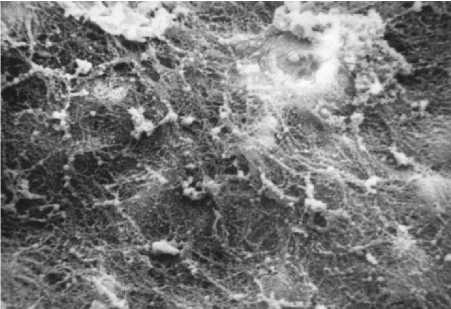

По данным ТЭМ этого периода отмечается не просто расширение лимфатических капилляров, но и видно истончение цитоплазмы эндотелиоцитов с наличием мелких везикул, указывающих на усиление транспортных процессов через стенку лимфатических капилляров, что является структурным отражением стимуляции лимфатического дренажа под влиянием лимфотерапии (Рис 2) .

Рис.2.Лимфатический капилляр с расширенными просветом.

7 сут. ранения. ЛТ ТЭМ. Х 7500.

На 9-е сутки появляются признаки замещения рубцовой ткани мышечной, о чём свидетельствуют участки разрастания волокнистой соединительной ткани в зоне комоции наряду с уже восстановленными волокнами.

Таким образом, морфологическая картина свидетельствует о выраженной мозаичности раневого процесса в эти сроки, сравнительная характеристика двух групп подтверждает, что лимфатическая терапия способствует существенному противовоспалительному эффекту в течение раневого процесса.

Лимфотерапия вызывает выраженную стимуляцию неоваскулогенеза не только кровеносных, но и лимфатических сосудов.

Это положение требует применения современных методов лимфатической терапии, направленных на борьбу с постраневым отеком и инфекцией.

Заключение. Необходимо отметить, что особенностью структуры современной огнестрельной раны является большая площадь повреждения от полной деструкции тканей до их молекулярного сотрясения, с наличием обильного количества отечной жидкости, скоплением продуктов дисметаболизма и инфекции, распространяющихся более обширно от раневого канала. Скапливающаяся на большом протяжении межклеточная жидкость и лимфа, повышают коллоидно-осмотическое давление в тканях, притягивают избыточное количество жидкости из кровеносного русла и усиливают отёк. Отек в свою очередь приводит к сдавлению микроциркуляторного русла, нервных окончаний, что усугубляет течение раневого процесса.

Это положение требует применения современных методов лимфатической терапии, направленных на борьбу с постраневым отеком и инфекцией.

Выводы:

-

1. Экспериментальные исследования показали, что лимфотерапия ускоряет процесс заживления раны, начиная с 3-х суток, способствует уменьшению отёка, резорбции некротических масс, удалению инородных частичек и микробов, рубцеванию раневого канала и полноценному восстановлению мышечных волокон в зоне комоции и в более отдалённых от раневого канала тканях.

-

2. Использование лимфотропной терапии позволит успешно использовать раннюю первичную хирургическую обработку огнестрельных ран и сократить развития хирургической инфекции.

-

3. Толстых М.П. Луцевич и др. Огнестрельные ранение мирного времени. Москва 2015 г.

-

4. .Шаповалов В.М., Овдеенко А.Г. Хирургическая инфекция при боевых повреждениях опорно - двигателного аппарата. Вестник хирургии 2014 г. №2

-

5. Шапошников Ю.Г. Диагностика и лечение ранений М: Медицина, 2004г.

-

6. Юсупов. Ю.Н. , Аминов В.С. , Гуськов М.Н. Непрямое эндолимфатическое введение антибиотиков для профилактики и лечения гнойных хирургических заболеваний нижних конечностей. Опыт мединциского обеспечения войск округа. Материалы XYIII окружной научной конференции. Л. 2009. с. 31.

Список литературы Современные патогенетические подходы профилактики и лечения хирургической инфекции огнестрельных ранений

- Ольшанский А.В. Лимфотропная антибиотикотерапии в комплексном лечении огнестрельных ранений мягких тканей. Вестник хирургии. 2013. №2. с. 117-120.

- Толстых М.П. Луцевич и др. Огнестрельные ранение мирного времени. Москва 2015 г.

- Шаповалов В.М., Овдеенко А.Г. Хирургическая инфекция при боевых повреждениях опорно - двигателного аппарата. Вестник хирургии 2014 г. №2

- Шапошников Ю.Г. Диагностика и лечение ранений М: Медицина, 2004г.

- Юсупов. Ю.Н., Аминов В.С. , Гуськов М.Н. Непрямое эндолимфатическое введение антибиотиков для профилактики и лечения гнойных хирургических заболеваний нижних конечностей. Опыт мединциского обеспечения войск округа. Материалы XYIII окружной научной конференции. Л. 2009. с. 31.