Современные подходы хирургического лечения рака кардии с переходом на пищевод

Автор: Тикаев Э.Р., Бурмистров М.В., Еникеев Р.Ф., Зинченко С.В., Сигал Е.И., Тазиев Р.М., Бродер И.А., Раббаниев И.Ф., Морошек А.А.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 1 (43), 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлен опыт хирургического лечения кардиоэзофагеального рака у 224 пациентов, находившихся на лечении в РКОД МЗ РТ г. Казани. Больные разделены на 3 группы в зависимости от типа аденокарциномы по классификации J.R. Siewert. В первой группе было 35 (15,6 %), во второй - 107 (47,8 %), в третьей - 82 (36,6 %) больных. Каждая группа разделена на подгруппы, в зависимости от следующих выполненных операций: трансхиатальные пластики пищевода с эзофагогастроанастомозом на шее, трансторакальные пластики пищевода (операции типа Льюиса и Гэрлока) с внутриплев- ральным эзофагогастроанастомозом и гастрэктомии с высокой резекцией пищевода. Показана высокая результативность дифференцированного подхода в хирургическом лечении кардиоэзофагеального рака в зависимости от типа аденокарциномы. Так, при Siewert 1 возможно проведение трансхиатальных и трансторакальных пластик пищевода, тогда как выполнение гастрэктомий при Siewert 2 и трансхиатальных пластик пищевода при Siewert 3 прогностически неблагоприятно.

Кардиоэзофагеальный рак, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14055884

IDR: 14055884 | УДК: 616.333+616.329]-006.6-089

Текст научной статьи Современные подходы хирургического лечения рака кардии с переходом на пищевод

Несмотря на заметные успехи в хирургическом лечении КЭР, ближайшие и отдаленные результаты экстирпаций и резекций пищевода с одномоментной пластикой остаются неудовлетворительными. Данное обстоятельство требует всесторонней оценки оперативной техники и путей улучшения хирургического лечения КЭР. В связи с этим актуальным остается вопрос выбора оперативного доступа при этом виде рака [1, 4, 5].

Практически значимым примером попытки создания универсальной классификации для аденокарциномы зоны пищеводно-желудочного перехода является классификация, предложенная J.R. Siewert в 1996 г. [7]. С позиций этой классификации представляется интересным проанализировать непосредственную и отдаленную эффективность хирургического лечения больных кардиоэзофагеальным раком.

Материал и методы

В первую группу вошло 35 (15,6 %) пациентов с аденокарциномой 1-го типа. Из них – 17 (48,6 %) произведена ТХ пластика пищевода и 18 (51,4 %) – ТТ. Во второй группе было 107 (47,8 %) человек с аденокарциномой 2-го типа, из которых 32 (29,9 %) прооперированы из ТХ доступа, 49 (45,8 %) – из ТТ доступа с внутриплевральным анастомозом (операции типа Льюиса и Гэрлока) и 24 (24,3 %) выполнили ГЭ с резекцией абдоминального сегмента пищевода. В третьей группе было 82 (36,6 %) человека с аденокарциномой 3-го типа. Из них 2 (2,4 %) больным произведена эзофагога-стрэктомия с одномоментной колопластикой левой половиной ободочной кишки, 8 (9,8 %) прооперированы из ТТ доступа с внутриплевральным анастомозом (операции типа Льюиса и Гэрлока) и 71 (87,8 %) пациенту выполнена ГЭ (табл. 2).

Общая послеоперационная летальность при хирургическом лечении КЭР составила 3,1 %, умерло 7 больных. В зависимости от варианта выполненных операций, независимо от уровня поражения по Siewert, наибольший уровень летальности зафиксирован при трансторакальных вмешательствах и при гастрэктомии – по 3 случая соответственно (табл. 3). Основные причины летальных исходов: несостоятельность

Таблица 1

|

Возраст (лет) |

31–40 |

41–50 |

51–60 |

61–70 |

71–90 |

Итого |

|

Мужчины |

5 |

12 |

44 |

79 |

27 |

167 |

|

Женщины |

- |

4 |

8 |

29 |

16 |

57 |

|

Всего |

5 |

16 |

52 |

108 |

43 |

224 |

Таблица 2

|

Операционный доступ |

ТХ |

ТТ |

ГЭ |

Итого |

|

Siewert 1 |

17 |

18 |

- |

35 (15,6 %) |

|

Siewert 2 |

32 |

50 |

25 |

107 (47,8 %) |

|

Siewert 3 |

2 |

8 |

72 |

82 (36,6 %) |

|

Всего |

51 |

76 |

97 |

224 (100 %) |

Таблица 3

Распределение показателей послеоперационной летальности в зависимости от характера оперативного вмешательства и типа опухоли

|

Доступ |

ТХ |

ТТ |

ГЭ |

|

Siewert 1 (n=35) |

- |

1 (2,8 %) |

- |

|

Siewert 2 (n=107) |

1 (0,9 %) |

2 (1,8 %) |

1 (0,9 %) |

|

Siewert 3 (n=82) |

- |

- |

2 (2,4 %) |

Таблица 4

Количество ранних осложнений в зависимости от операции

Распределение больных кардиоэзофагеальным раком по полу и возрасту

Распределение больных КЭР по характеру оперативного вмешательства в зависимости от типа опухоли

|

Доступ |

ТХ |

ТТ |

ГЭ |

|||

|

Ранние |

Отдаленные |

Ранние |

Отдаленные |

Ранние |

Отдаленные |

|

|

Siewert 1 |

5 (29,4 %) |

- |

3 (16,6 %) |

- |

- |

- |

|

Siewert 2 |

7 (21,8 %) |

4 (12,5 %) |

5 (10,0 %) |

2 (4 %) |

2 (8,0 %) |

1 (4,0 %) |

|

Siewert 3 |

2 (100 %) |

- |

1 (12,5 %) |

- |

8 (11,0 %) |

2 (2,6 %) |

|

ВСЕГО |

14 (27,4 %) |

4 (7,8 %) |

9 (11,8 %) |

2 (2,6 %) |

10 (10,3 %) |

3 (3,0 %) |

Таблица 5

анастомозов – 3, в том числе внутриплевральных ЭГА – 2, эзофагоеюноанастомоза – 1; в остальных случаях – острый инфаркт миокарда, тромбоз брыжеечных сосудов, ТЭЛА и отек легких.

Осложнения при хирургическом лечении КЭР возникли в 18,7 % случаев (табл. 4), они представлены как ранними (табл. 5), так и отдаленными процессами (к последним отнесены стриктуры и рецидивы в зоне анастомозов). Уровень осложнений зависел от вида выполненных операций и распространенности опухолевого процесса по Siewert, реже всего ранние осложнения возникали после ГЭ – в 10 (10,3 %) случаях, а отдаленные осложнения после ТТ операций – в 2 (2,6 %) случаях.

При анализе радикальности выполненных операций выявлено, что среднее количество удаленных лимфатических узлов равнялось 5,2. При этом наибольшее количество лимфоузлов было удалено при операциях по поводу КЭР, классифицированного как Siewert 3, – 18 , наименьшее при Siewert 1 – 11. Выявлено, что наиболее радикальными оказались ТТ операции при Siewert 1 и Siewert 3, среднее количество удаленных лимфоузлов – 6,1 и 8,1 соответственно. Наименее радикальными были ТХ пластики при Siewert 3, в среднем в послеоперационном материале обнаружено 3 лимфоузла.

Однако основным критерием эффективности хирургического лечения у пациентов со злокачественными новообразованиями, как известно,

Характер и частота ранних осложнений после хирургического лечения КЭР

|

Количество осложнений |

Количество больных |

|

Несостоятельность ЭГА на шее |

7 |

|

Несостоятельность внутриплеврального ЭГА |

6 |

|

Плеврит |

4 |

|

Пневмония |

4 |

|

Внутрибрюшное кровотечение |

3 |

|

Серозный перитонит |

3 |

|

Внутриплевральное кровотечение |

2 |

|

Эмпиема плевры |

2 |

|

Острая кишечная непроходимость |

1 |

|

Отек легких |

1 |

|

Тромбоэмболия легочной артерии |

1 |

|

Острый инфаркт миокарда |

1 |

|

Острый тромбоз мезентериальных сосудов |

1 |

|

Нагноение послеоперационной раны |

1 |

|

Приступы аритмии в послеоперационном периоде |

1 |

|

Подкожная эвентрация |

1 |

|

Несостоятельность эзофагоеюноанастомоза |

1 |

|

Полиорганная недостаточность |

1 |

|

Всего |

41 |

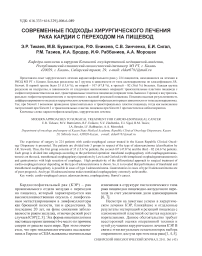

Рис. 1. Отдаленная выживаемость пациентов при КЭР Siewert 1, в зависимости от вида оперативного вмешательства:

1 – ТХ, 2 – ТТ

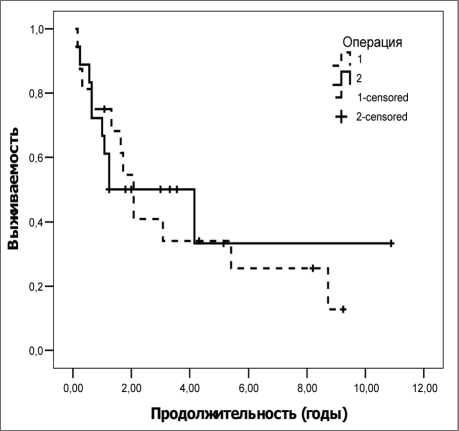

Рис. 2. Отдаленная выживаемость пациентов при КЭР Siewert 2, в зависимости от вида оперативного вмешательства:

1 – ТХ, 2 – ТТ, 3 – ГЭ являются показатели отдаленной выживаемости. Учитывая убывание пациентов в группах с течением времени по причине летальности, подсчет производился по Каплану–Мейеру. Следует отметить, что в данном исследовании проанализировано 206 случаев из 224, так как 11 пациентов проживали в отдаленных регионах страны, 7 больных умерли в послеоперационном периоде и при анализе отдаленных результатов лечения не учитывались.

При КЭР Siewert 1 под динамическом наблюдении находились 33 больных, которые перенесли ТХ и ТТ пластики пищевода. В отдаленные сроки после ТХ пластики пищевода погибли 13 пациентов, сроки жизни составили от 2 до 102 мес. Аналогичный показатель при ТТ операциях (n=9) составил от 3 до 50 мес. После ТХ пластики пищевода живы 4 больных, сроки наблюдения составили от 18 до 111 мес, после ТТ операций живы 8 пациентов, сроки – от 15 до 131 мес (рис. 1). Медиана продолжительности жизни (МПЖ) составила при ТХ операциях 25 мес, при ТТ – 15 мес.

После операций в объеме ТХ, ТТ и ГЭ по поводу КЭР Siewert 2 в отдаленном периоде наблюдались 96 больных. Из них в отдаленном периоде умерли 24 пациента, перенесших ТХ пластику пищевода, сроки жизни составили от 3 до 51 мес. Аналогичный показатель при ТТ операциях (n=29) составил от 4 до 41 мес, при ГЭ (n=17) – от 4 до 44 мес соответственно. Сроки жизни 4 живых пациентов после ТХ пластики пищевода составили от 22 до 125 мес, после ТТ операцияй (n=15) – от 5 до 142 мес, при ГЭ (n=7) – от 8 до 42 мес соответственно (рис. 2). Таким образом, МПЖ составила при ТХ – 19 мес, при ТТ – 20 мес, при ГЭ – 14 мес.

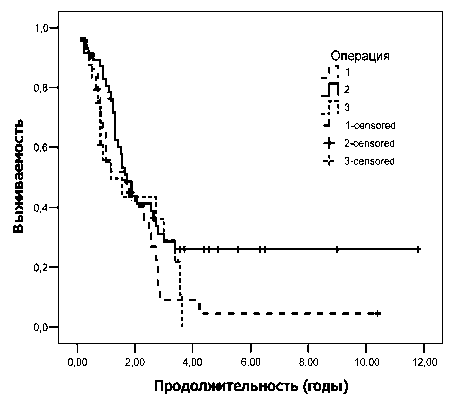

При КЭР Siewert 3 больным (n=76) также выполнялись ТХ, ТТ операции и ГЭ. В отдаленные сроки (от 11 до 12 мес) после ТХ пластики пищевода умерли 2 пациента. Аналогичный показатель при ТТ операциях (n=3) составил от 5 до 63 мес, при ГЭ (n=43) – от 11 до 115 мес соответственно. После ТТ пластики пищевода живы 3 больных, сроки наблюдения составили от 45 до 113 мес, после ГЭ (n=25), сроки наблюдения – от 2 до 137 мес (рис. 3). Таким образом, МПЖ при ТХ операциях составила – 10 мес, при ТТ вмешательствах – 63 мес, при ГЭ – 20 мес.

Нами были рассмотрена выживаемость пациентов по временным шкалам при разных типах КЭР (1 год, 3 года и 5 лет). При Siewert 1 после ТХ операций в течение одного года наблюдалось 70,6 %, до 3 лет – 41,0 % и до 5 лет – 35,2 % пациентов. После ТТ операций – 64,7, 53,0 и 47,0 % больных соответственно.

Рис. 3. Отдаленная выживаемость пациентов при КЭР Siewert 3, в зависимости от вида оперативного вмешательства:

1 – ТХ, 2 – ТТ, 3 – ГЭ

При КЭР Siewert 2 после ТХ операций в течение одного года наблюдалось 53,5 %, до 3 лет – 17,8 % и до 5 лет – 14,3 % пациентов. После ТТ операций – 82, 34 и 32 % больных соответственно. После ГЭ 1 год наблюдалось 54 %, до 3 лет – 41,6 % больных и до 5 лет – 29 % пациентов

При КЭР Siewert 3 после ТХ операций ни один из больных не пережил первый год наблюдения. После ТХ операций в течение 1 года наблюдалось 83,3 %, до 3 лет и до 5 лет – 66,6 % больных. После ГЭ – 70,5, 42,6 и 41,1 % пациентов соответственно.

При анализе отдаленных результатов хирургического лечения установлено, что при КЭР, стратифицированного как Siewert 1, показатели одногодичной выживаемости лучше после ТХ операций – 70,6 %. Однако в этом случае 3- и 5-летняя выживаемость оказалась максимальной после ТТ хирургических вмешательств – 53,0 % и 47,0 % соответственно. При Siewert 2 наиболее высокие показатели 1- и 5-летней выживаемости зарегистрированы после ТТ операций – 82,0 % и 32,0 % соответственно, тогда как 3-летней выживаемости после ГЭ – 41,6 %. При КЭР Siewert 3 лучшие показатели 1-, 3- и 5-летней выживаемости получены при ТТ операциях – 83,3, 66,6 и 66,6 % соответственно. При всех типах операций в целом был отмечен достаточно высокий уровень 5-летней выживаемости – 34,4 %, однако особенно следует отметить отдаленные результаты при ГЭ, выполненных по методике проф. М.З. Сигала, – 46,0 %.

Таким образом, при всех типах аденокарцином, поражающих зону кардиоэзофагеального перехода, наиболее радикальными являются трансторакальные вмешательства (операции по типу Гэрлока или Льюиса). Однако в исследовании не получено статистически значимых различий в отдаленных результатах лечения в зависимости от вида операций, соответственно, мы считаем возможным выполнение трансхиатальных вмешательств у больных с КЭР.