Современные подходы к диагностике нарушений консолидации при переломах

Автор: Мироманов Александр Михайлович, Гусев Кирилл Аркадьевич, Усков Сергей Анатольевич, Давыдов Сергей Олегович, Мироманова Наталья Анатольевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель. Выявление персонифицированных диагностических критериев нарушений консолидации при переломах костей конечностей. Материалы и методы. В исследование включено 108 пациентов в возрасте от 20 до 40 лет (по ВОЗ) с переломами костей конечностей. Первая группа - 62 пациента с неосложнённым течением переломов. Вторая (n = 46) - пациенты с нарушением консолидации. Критерием исключения из групп являлось наличие острых или хронических сопутствующих заболеваний. Данные клинического, лабораторного и инструментального методов определялись при поступлении в стационар, затем на 2, 5, 10 и 90 сутки исследования (210 показателей) и оценивались в многомерной прогностической регрессионной модели. Статистическая обработка выполнялась с помощью пакета программ STATISTICA 6.1 (StatSoft, Russia). Результаты. Используемый многомерный регрессионный анализ выявил высокую связь генотипа -25Pro/Pro гена TGFβ1 и генотипа -2073Т/T гена EGFR-2073A > T у пациентов с нарушением консолидации по типу замедленной консолидации (p

Переломы, нарушение консолидации, полиморфизм, гены, прогноз

Короткий адрес: https://sciup.org/142121936

IDR: 142121936 | УДК: 616.71-001.5-044.964:575.113.1 | DOI: 10.18019/1028-4427-2017-23-1-12-15

Текст научной статьи Современные подходы к диагностике нарушений консолидации при переломах

В современных условиях нарушения консолидации при переломах остаются нерешенной проблемой [1, 2, 3].

В течении и исходе нарушений консолидации при травматической болезни важную роль играют многие факторы [1, 4], в том числе и наследственные [5, 6, 7]. Развитие нарушений консолидации приводит не только к ухудшению морального и физического состояния па-

циентов, но и к значимой экономической нагрузке при их лечении, вследствие чего изыскание методов персонифицированного прогноза является приоритетным направлением современной медицины [8].

Цель исследования – выявление персонифицированных диагностических критериев нарушений консолидации при переломах костей конечностей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование включено 108 пациентов в возрасте от 20 до 40 лет (по классификации ВОЗ) с переломами костей конечностей, находившихся на стационарном лечении в ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» г. Чита. Исследуемые рандомизированы в две группы: первую группу (n = 62) составили пациенты с неосложнённым течением переломов длинных костей. Больные с замедленной консолидацией объединены во вторую группу (n = 46).

В работе с обследуемыми лицами соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинкской Декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki (1964, 2011 – поправки)) и "Правилами клинической практики в Российской Федерации", утвержденными

Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266.

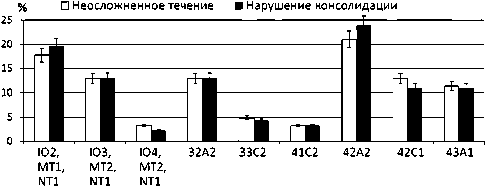

Формирование групп пациентов осуществляли в соответствии с классификацией переломов, предложенной М.Е. Mюллером и соавт. (1996) (рис. 1).

Рис. 1. Распределение больных по классификации Мюллера М.Е. и соавт. (1996)

Градация пациентов в зависимости от вида оперативного пособия представлена в таблице 1.

Оперативное лечение выполнялось в первые 2-4 часа с момента поступления в стационар, последующее консервативное лечение осуществлялось согласно действующим руководствам [9].

Диагноз нарушения консолидации верифицировали с помощью клинических, лабораторных и инструментальных методов исследования [9].

Некоторые клинические, лабораторные и инструментальные методы (210 показателей) оценивались в многомерной прогностической регрессионной модели. Параметры исследовались при поступлении в стационар, затем на 2, 5, 10 и 90 сутки травматической болезни.

Рассматриваемые анамнестические и клинические данные соответствовали рекомендуемым в диагностике переломов и осложнений [9].

Лабораторные данные:

– показатель лимфоцитарно-тромбоцитарной адгезии (ЛТА);

– некоторые цитокины (IL1α, IL1β, ФНОα, IL-4, IL-10, TGFα, TGF1β, EGF);

– параметры адениловой (АТФ, АДФ, АМФ) и антипротеазной систем (α2-макроглобулин, α1-антитрипсин);

– значения системы «ПОЛ-антиоксиданты» (кетодиены и сопряженные триены, ТБК-активные продукты, малоновый диальдегид, конъюгированные диеновые структуры, общая антиоксидантная активность).

Исследование вышеуказанных параметров производилось стандартными методами [1].

Носительство полиморфных маркеров генов (TNFα (G-308А), гена IL-4 (С 589Т), гена IL-10 (G-1082A, C-592A, C-819T), TGFβ1 (Arg-25Pro) и EGFR (A-2073T)) выявляли, используя наборы «Литех»-«SNP» (Москва) [10]. Инструментальные методы:

-

– лазерная допплеровская флоуметрия (показатели микроциркуляторного русла);

-

– рентгенологическое исследование [1].

Статистическая обработка выполнялась с помощью пакета программ STATISTICA 6.1 (StatSoft, Russia). В качестве многомерного метода статистического анализа использован регрессионный анализ [11].

Таблица 1

Стратификация пациентов по способу хирургического лечения

|

Способ |

Открытые переломы |

Закрытые переломы |

Итого |

|||

|

абс. ч. |

% |

абс. ч. |

% |

абс. ч. |

% |

|

|

Неосложненное течение (n = 62) |

||||||

|

ПХО*, АНФ**, дренирование |

21 |

33,87 |

– |

– |

21 |

33,87 |

|

Накостный остеосинтез |

– |

– |

28 |

45,2 |

28 |

45,16 |

|

Интрамедуллярный остеосинтез |

– |

– |

13 |

20,97 |

13 |

20,97 |

|

Нарушение консолидации (n = 46) |

||||||

|

ПХО*, АНФ**, дренирование |

16 |

34,78 |

– |

– |

16 |

34,78 |

|

Накостный остеосинтез |

– |

– |

21 |

45,65 |

21 |

45,65 |

|

Интрамедуллярный остеосинтез |

– |

– |

9 |

19,57 |

9 |

19,57 |

Примечание: * – первичная хирургическая обработка; ** – аппарат наружной фиксации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Используемый многомерный (пошаговый с включением) регрессионный анализ выявил высокую связь генотипа -25Pro/Pro гена TGFβ1 с нарушением консолидации в позднем периоде травмы. Точность данной математической модели значимо увеличивалась при добавлении генотипа -2073Т/T гена EGFR , тогда как другие показатели статистически значимого влияния на прогноз не оказали (табл. 2).

Коэффициент (К) корреляции (множественный) ре-

гистрировался на уровне 0,985, К детерминации (R2) составил 0,967, а уровень значимости регрессионной модели составил < 0,0000001. Генотип -25Pro/Pro гена TGFβ1 оказался наиболее важным прогностическим фактором в нарушении консолидации при переломах (риск увеличен в 53 раза). Генотип -2073Т/T гена EGFR также вносит существенный вклад в диагностику нарушений репарации костной ткани (риск повышается в 39 раз) (табл. 2).

Таблица 2

Прогностическое значение показателей в многофакторной модели развития замедленной консолидации переломов

|

N=108 |

*БЕТА |

Ст. ош. БЕТА |

В |

Ст. ош. В |

**р |

|

Св. член |

2,486932 |

0,123786 |

0,000000 |

||

|

-25Pro/Pro гена TGFβ1 |

-0,53048 |

0,030101 |

-0,296475 |

0,016823 |

0,000000 |

|

-2073T/Т гена EGFR |

-0,39622 |

0,030789 |

-0,248905 |

0,019342 |

0,000000 |

Примечание: *beta – регрессионный коэффициент; **р – уровень статистической значимости (достоверен при р ≤ 0,05).

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученная прогностическая модель имеет достаточно высокую чувствительность и достоверность (p < 0,0000001). О данном факте свидетельствует не только высокая степень соответствия эмпирическим данным (R2), линейная подчиненность факторов вли-

яния и отклика, т.е. развития осложнения (К), но и учтенные параметры влияния на осложнения, которых выявлено всего два – это -25Pro/Pro гена TGFβ1 и -2073T/Т гена EGFR (скорректированный R2 не отличается от исходного) [11].

К настоящему времени в гене TGFβ1 выявлено более десяти полиморфных сайтов. Их роль до конца не выявлена, однако имеются данные о влиянии тех или иных генотипов полиморфных участков на состояние костной массы [6, 14, 15, 16] и при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта [17]. Рассматривая влияние наследственного фактора на течение репаративных процессов костной ткани при переломах, отмечено, что носительство генотипа -25Pro/Pro гена TGFβ1-25Arg > Pro приводит к уменьшению экспрессии кодируемого белка (TGFβ1), что, в свою очередь, способствует дезорганизации процессов ремоделирования костной ткани и, тем

самым, замедляет консолидацию переломов [12].

Что касается гена EGFR , то его влияние в настоящее время активно исследуется при злокачественных новообразованиях [13], хотя и имеются единичные исследования при переломах длинных костей [5].

Возможно, что различные комбинации носительства генотипов разных полиморфных участков генов могут способствовать разнонаправленному синтезу кодируемых белков и, соответственно, приводить либо к заболеваниям (осложнениям), либо осуществлять про-тективный эффект. Данный факт подтверждают изыскания многих исследователей [13, 14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следовательно, в качестве одного из маркеров нарушения консолидации переломов костей конечностей может использоваться сочетание генотипов -25Pro/Pro гена

TGFβ1 и -2073Т/T гена EGFR , что позволит использовать персонифицированную профилактическую программу для предотвращения данной группы осложнений.

Список литературы Современные подходы к диагностике нарушений консолидации при переломах

- Мироманов А.М., Намоконов Е.В. Прогностические критерии развития осложнений при переломах костей конечностей. Чита: РИЦ ЧГМА, 2014. 175 с.

- Павлов Д.В., Новиков А.Е. Интрамедуллярный остеосинтез при лечении несросшихся переломов и ложных суставов большеберцовой кости//Травматология и ортопедия России. 2009. № 2. С. 106-111.

- Сочетанное применение обогащенной тромбоцитами аутоплазмы и биокомпозиционного материала Коллапан в комплексном лечении больных с длительно несрастающимися переломами и ложными суставами длинных костей конечностей/Г. А. Кесян, Г. Н. Берченко, Р. З. Уразгильдеев, Д. С. Микелаишвили, Б. Н. Шулашов//Вестн. травматологии и ортопедии им Н. Н. Приорова. 2011. № 2. С. 26-32.

- Берченко Г.Н. Биология заживления переломов кости и влияние биокомпозиционного наноструктурированного материала коллапан на активизацию репаративного остеогенеза//Мед. алфавит. 2011. Т. 1, № 2. С. 14-19.

- Мироманов А.М., Гусев К.А., Усков С.А. Полиморфизм гена TGFβ1 (Arg25Pro) и гена EGFR (А2073Т) у больных с нарушением консолидации переломов в Забайкальском крае//Фундам. исслед. 2014. № 10-7. С. 1360-1364.

- Полиморфизм гена трансформирующего фактора роста бета 1 при постменопаузальном остеопорозе/М. Ю. Крылов, К. А. Маслова, Т. А. Короткова, Н. А. Торопцова, О. А. Никитинская, Н. В. Демин, В. А. Мякоткин, Л. И. Беневоленская//Науч.-практ. ревматология. 2009. № 1. С. 18-23.

- Cytokine gene polymorphism in human disease: on-line databases, supplement 1/J. Bidwell, L. Keen, G. Gallagher, R. Kimberly, T. Huizinga, M.F. McDermott, J. Oksenberg, J. McNicholl, F. Pociot, C. Hardt, S. D’Alfonso//Genes. Immun. 2001. Vol. 2, no. 2, pp. 61-70.

- Об утверждении стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ № 2580-р: от 28.12.2012 //КонсультантПлюс, 2012. Режим доступа: www.consultant.ru (дата обращения: 27.07.2015).

- Ортопедия. Национальное руководство/под ред. С. П. Миронова, Г. П. Котельникова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 840 с.

- Полиморфизм гена TNF-α (G-308А) у больных с гнойно-воспалительными осложнениями при переломах длинных костей конечностей в Забайкальском крае /А. М. Мироманов, О. Б. Миронова, М. В. Трубицын, Ю. А. Витковский//Забайкал. мед. вестн. 2013. № 1. С. 41-45. Режим доступа: http://chitgma.ru/zmv2 (20 мая 2013).

- Михалевич И. М. Регрессионный анализ (использование в медицинских исследованиях с применением ППП Statistica): пособие для врачей. Иркутск: РИОГБОУ ДПО ИГМАПО, 2012. 32 с.

- Мироманов А.М., Гусев К.А., Мироманова Н.А. Влияние полиморфизма гена TGFβ1-25Arg>Pro на экспрессию ростового фактора TGFβ1 у больных с нарушением консолидации переломов в Забайкальском крае//Фундам. исслед. 2015. № 1-5. С. 1008-1012.

- Молекулярно-генетические исследования в практике онкологической клиники/Н.Е. Торопова, Е.В. Закамова, Ю.Ю. Тетерина, С.В. Козлов, Н.В. Тимофеева, Г.П. Морошкина, С.Г. Нетелева, Е.Н. Липатова, Л.В. Трухова, Е.В. Фролова//Изв. Самар. науч. центра РАН. 2015. № 2. С. 690-696.

- Оценка значимости полиморфизмов генов LRP5, BMP4, TGFβ1 при постменопаузальном остеопорозе // В. А. Мякоткин, М. Ю. Крылов, Л. Ю. Казеева, К. А. Маслова, Н. В. Торопцова, О. А. Никитинская, Л. М. Беневоленская // Науч.-практ. ревматология. 2008. № 3. С. 8-15.

- Association of a polymorphism of the transforming growth factor beta-1 gene with plevalent vertebral fractures in Japanese women/Y. Yamada, A. Miyauchi, Y. Takagi, K. Nakauchi, N. Miki, M. Mizuno, A. Harada//Am. J. Med. 2000. Vol. 109, no. 3, pp. 244-247.

- Evidence of association and linkage disequilibrium between a novel polymorphism in the transforming growth factor beta 1 gene and hip bone mineral density: a study of female twins/R.W. Keen, H. Snieder, H. Molloy, J. Daniels, M. Chiano, F. Gibson, L. Fairbairn, P. Smith, A.J. MacGregor, D. Gewert, T.D. Spector//Rheumatology. 2001. Vol. 40, no. 1, pp. 48-54.

- Analysis of common transforming growth factor beta-1 gene polymorphisms in gastric and duodenal ulcer disease: pilot study/A.V. Polonikov, V.P. Ivanov, D.A. Belugin, I.V. Khoroshaya, I.O. Kolchanova, M.A. Solodilova, M.P. Tutochkina, A.A. Stepchenko//J. Gastroenterol. Hepatol. 2007. Vol. 22, no. 4, pp. 555-564.