Современные подходы к изучению строения почвенного органического вещества

Автор: Холодов В.А., Фарходов Ю.Р., Данилин И.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 124, 2025 года.

Бесплатный доступ

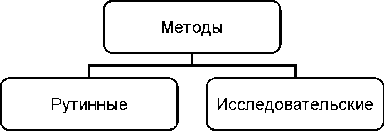

Целью работы было кратко изложить основные подходы к изучению строения органического вещества почв, позволяющие получить наиболее полное описание этого уникального природного феномена. Основное внимание уделено подходам, реализуемым в Почвенном институте им. В.В. Докучаева, примеры которых опубликованы в настоящем спецвыпуске. Современные методы можно разделить на две большие группы: исследовательские и рутинные. Исследовательские методы это недавно внедренные или внедряемые в научную практику технические решения и подходы. Рутинные – широко применяемые для изучения почвенного органического вещества. Преимущество первых – это перспектива получения новых уникальных данных, вторых – возможность формирования хорошо воспроизводимых, сопоставимых, перспективных для многомерного анализа наборов данных. В качестве исследовательских в работе рассмотрены масс-спектрометрия ионно-циклотронного резонанса с преобразованием Фурье и методы ядерного магнитного резонанса на ядрах 13С и 1Н с преобразованием Фурье. В качестве рутинных описаны наиболее перспективные для анализа строения почвенного органического вещества методы: оптические (спектроскопия в ультрафиолетовом и видимом диапазоне и флуоресцентная спектроскопия), инфракрасная спектроскопия и пиролиз с газовой хроматографией и масс-детекцией.

Спектральные методы, пиролиз ГХ/МС, ИК-спектроскопия, методы сверхвысокого разрешения, УФ-видимая спектроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/143184846

IDR: 143184846 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-124-70-90

Текст научной статьи Современные подходы к изучению строения почвенного органического вещества

ФИЦ “Почвенный институт им. В.В. Докучаева”, Россия, 119017, Москва, Пыжевский пер, 7, стр. 2, *, e-mail: , **, ***

7 Bld. 2 Pyzhevskiy per., Moscow 119017, Russian Federation, *, e-mail: , **, ***

Всю совокупность органических соединений, присутствующих в почвах, называют органическим веществом почвы (органической частью почвы). Это понятие включает как органические остатки (ткани растений и животных, частично сохранившие исходное анатомическое строение), так и отдельные органические соединения специфической и неспецифической природы (Орлов и др., 2004). В это понятие не включают лишь живые организмы, присутствующие в педосфере. Органическое вещество (ОВ) почвы представляет собой сложную гетерофазную систему. При изучении неспецифической составляющей ОВ обычно имеют дело с молекулярным ансамблем (Перминова, 2000; Жеребкер и др., 2016). В связи с этим к ним применим достаточно широкий спектр инструментальных методов изучения органического вещества различного разрешения. Однако при этом, в связи с высокой гетерогенностью ОВ и его многофазностью, практически каждый метод имеет ряд ограничений и недостатков. Целью работы было кратко изложить основные подходы к изучению строения ОВ почв, позволяющие получить наиболее полное описание этого уникального природного феномена.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И РУТИННЫЕ МЕТОДЫ

Исходя из общих естественно-научных подходов все современные инструментальные методы можно разделить на две большие группы (рис. 1): исследовательские и рутинные.

Прорывные данные, дополняют имеющиеся наборы данных, в перспективе становятся рутинными Ограничения: трудности со статистической обработкой, воспроизводимостью, интерпретацией, высокая вариабельность подходов

Использование: моделирование, статистика, big data, доказательность, молекулярное картирование от ландшафта до материка ГОСТы, рекомендации. Ограничение - возможности методов

Рис. 1. Исследовательские и рутинные подходы: особенности методов и их применения.

Fig. 1. Research and routine approaches: features of methods and their application.

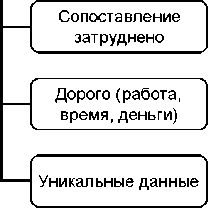

Исследовательские методы – это недавно внедренные или внедряемые в научную практику техническире решения и подходы. Их основное достоинство – возможность получать новые уникальные данные об изучаемом объекте. Здесь возможно получение прорывных результатов. И кроме того, с их помощью можно уточнять и подтверждать спорные результаты, полученные другими методами. Однако их особенностью обычно является дороговизна приборов и анализов в связи с уникальностью разработок и общеэкономическими причинами. Также исследовательские методы требуют высокой подготовки аналитиков, в случае ОВ – часто непрофильной переподготовки, что тоже несет большие издержки.

Высокая стоимость приборного времени или расходных материалов ограничивает ученых в наработке повторностей и, соответственно, в статистической обработке получаемых данных. Кроме того, так как большинство методов исследовательского уровня уникальны: они используют установку, существующую в единичных экземплярах, или никем ранее не применяемые условия получения данных, или и то и другое, – то межлабораторное сопоставление полученных результатов практически невозможно, что также препятствует оценке достоверности результатов. Также стоит указать на возможности получения артефактных результатов, когда разработчики новых приборов прилагают их к сложным объектам, о поведении которых не имеют ни малейшего представления, и получают артефакт, делая глубокие выводы. Одним из таких объектов является ОВ почв. В приложении к нему весьма показателен случай, когда в 80–90-х гг. механически переносили гель-хроматографию, разработанную для определения молекулярных масс белков, на гуминовые вещества. В результате из-за нескомпенсированности электростатического взаимодействия геля и элюента возникали артефактные пики на “мертвом” объеме колонки за счет электростатического отталкивания части молекул, которые относили к высокомолекулярной фракции. Также возникал пик в области выхода низкомолекулярной фракции, который был частично связан с сорбцией ОВ гелем, а не с прохождением его через поры. Более того, модификация не до конца отработаных методов ухудшает ситуацию. В связи с вышеприведенным примером касательно гель-хроматографии наиболее показательна будет методическая статья Перминовой И.В. (Perminova, 1999), которая вышла в ответ на серию работ Алессандро Пикколо (Piccolo, 1997; Piccolo et al., 1996). Дискуссия была продолжена на конференциях, и в результате оба автора пришли к консенсусу, что наиболее рационально рассматривать гуминовые вещества как молекулярный ансамбль, включающий как большие, так и малые молекулы. Подробный разбор дискуссии можно посмотреть в работе В.А. Холодова с соавторами (Холодов и др., 2011).

Следует подчеркнуть, что основная цель развития исследовательского метода – сделать его рутинным, т. е. общедоступным и применимым в повседневной научной работе.

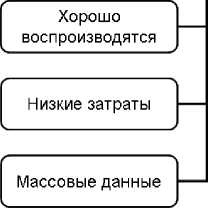

Рутинные методы широко используются в научной практике. Для них характерны (рис. 1), в первую очередь, воспроизводимые и относительно легко собираемые данные. В связи с этим они позволяют получать большие объемы данных, что открывает возможность для многомерной статистической обработки, примения подходов big data, создния численных моделей, карт, вариограмм, методических рекомендаций и ГОСТов. Однако все они ограничены возможностями метода, и обычно их разрешающая способность уступает исследовательским методам.

Далее будут рассмотрены перспективные исследовательские и наиболее информативные рутинные методы, применимые к изучению строения органического вещества почв.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ

В последнее время из исследовательских методов для изучения ОВ почв наиболее часто применяют спектрометрии сверхвысоко разрешения, это масс-спектрометрия ионноциклотронного резонанса с преобразованием Фурье – ИЦР МС (Hertkorn et al., 2013; Olk et al., 2019; Khreptugova et al., 2025), и ядерный магнитный резонанс на ядрах 13С и (или) 1Н – 13С ЯМР и 1H ЯМР или ПМР, соответственно (Ковалевский и др., 1990; Чуков и др., 2018; Hertkorn et al., 2013; Hertkorn et al., 2017; Simpson, Simpson, 2017).

Масс-спектрометрия ионно-циклотронного резонанса с преобразованием Фурье. В этом методе мобилизованные ионизацией ионы органического вещества захватываются цилиндрической ячейкой с сильным магнитным полем, где под действием радиочастотного напряжения создается их ионно-циклотронное движение – круговое движение вокруг оси ячейки. Частота ионноциклотронного движения связана с массой и зарядом иона. С помощью преобразования Фурье получают масс-спектры, позволяющие рассчитать брутто-формулы всех мобилизованных ионов с разрешением 1 атомная единица. Сейчас вместо цилиндрической ионной ловушки внедряется ловушка Orbitrap – электростатическая аксиально-гармоническая орбитальная ловушка (Макаров и др., 2021). Orbitrap существенно удешевляет прибор. Однако ос- новная проблема применения ИЦР МС – это метод, которым ионизируют ОВ. Существует около двадцати методов ионизации, наиболее распространенный – электронный удар, также стоит упомянуть ионизацию фотонами, химическую, полевую ионизации, плазменную десорбцию, лазерную десорбционную, электроспрей, ультразвуковое распыление и матричную лазерную десорбционную ионизацию (Лебедев, 2015), которые, во-первых, дают несколько разную информацию и, во-вторых, не разрабатывались специально для ПОВ. Поэтому ИЦР МС дает уникальные данные, но сопоставление результатов, полученных разными научными группами, чрезвычайно затруднено.

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса на ядрах 13С и 1Н c преобразованием Фурье. В основе метода лежит способность ядер химических элементов со спином, отличным от нуля (обычно это элемент с нечетным атомным номером), резонировать в переменном магнитном поле. В связи с тем, что колебания ядер зависят от их элементного окружения, то, последовательно изменяя частоту переменного магнитного поля, можно регистрировать резонанс ядер в зависимости от их окружения. Выделяя преобразованием Фурье резонансный сигнал для разных групп, получают относительное содержание групп углеродного или водородного окружения. Кроме того, возможно получение одновременного резонанса 13С и 1H групп, что позволяет получать двумерные ЯМР-спектры.

Ограничение для 1Н ЯМР-спектроскопии – это сорбированная на препаратах вода, от нее очень трудно избавиться, и поэтому ее довольно широкий пик перекрывает достаточно широкую область. Препятствиями для широкого внедрения 13С ЯМР-спектроскопии в практику анализа ПОВ являются, во-первых, высокая стоимость оборудования и проведения анализа: необходимы спектрометры только высокой частоты; и, во-вторых, и, видимо, это главное, длительное время накопления сигнала: для получения качественного спектра требуется 24–48 часов. Это связано с низким содержанием в ПОВ стабильного изотопа 13С который резонирует в переменном магнитном поле, в то время как атом с четным номером 12С, основной компонент ПОВ, не резонирует. Од- нако, вероятно, скоро этот подход станет рутинным в современном почвоведении. Можно ожидать, что технический прогресс приведет к созданию высокочастотных и относительно доступных магнитных спектрометров, что сократит время анализа.

РУТИННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве широко применяемых, хорошо воспроизводимых и доступных инструментальных методов стоит описать оптические методы, их используют для характеристики растворенного ОВ; методы ИК-спектроскопии – их в первую очередь применяют для изучения ОВ в твердой фазе и, также наиболее подходящий метод для твердой фазы – аналитический пиролиз с ГХ/МС окончанием. Таким образом ПОВ охватывается практически полностью, за исключением газовой фазы, методы изучения строения которой только разрабатываются. Следует отметить, что два последних подхода можно применять и к растворенному ОВ, если его подвергнуть концентрации твердофазной экстракцией или высушиванием, но это усложняет процесс получения данных.

Оптические методы. К оптическим методам относятся спектроскопия в УФ-видимом диапазоне и флуоресцентная спектроскопия. Наиболее рационально использовать эти методы вместе. Оптические методы применимы для растворенного органического вещества (РОВ). В связи с тем, что выделить РОВ из почвы достаточно сложно, обычно используют водную вытяжку и извлекают водоэкстрагируемое органическое вещество (ВЭОВ), иногда используют термин водорастворимое органическое вещество (Караванова, 2013; Холодов и др., 2024).

В ходе УФ-видимой спектроскопии ВЭОВ просвечивают монохромным светом с переменной длиной волны и оценивают интенсивности спектра поглощения. Существует ряд дескрипторов, по значениям которых можно судить о строении ВЭОВ.

Следует подчеркнуть, что для изучения методом УФ-видимой спектроскопии доступно только окрашенное органическое вещество (colored dissolved organic matter – CDOM), и оно представляет достаточно крупную часть ВЭОВ, но не все. Например, водорастворимые поли- и олигосахариды – значимая часть

ВЭОВ – не поглощают в УФ-видимом диапазоне.

Флуоресцентная спектроскопия ВЭОВ. В этом методе ВЭОВ возбуждается излучением в УФ-видимом излучении и начинает флуоресцировать, этот спектр фиксируется. В результате получают трехмерную матрицу возбуждения-эмиссии (3D excitation-emission matrix, 3D EЕM). На основе полученных данных рассчитывают оптические дескрипторы, которые связаны со строением и происхождением ВЭОВ.

Кроме того, данные спектров флуоресценции используют для параллельного факторного анализа (ПАРАФАК, PARAFAC). Для этого трехмерную матрицу подвергают математическому разложению трехстороннего набора на набор трилинейных членов и остаточный массив:

F

Xyk = ^^tf^ ifCif + £ijk где xijk – значение, соответствующее интенсивности флуоресценции f компоненты (компонет PARAFAC) i образца при длине волны флуоресценции j и возбуждения к; s - матрица остатков, которая не рассматривается и при подгонке модели минимизируется. Каждая флуоресцирующая компонента f имеет значения a, b, к.

Эти компоненты модели имеют прямую химическую интерпретацию в валидированной модели. Параметр a if прямо пропорционален концентрации f -го аналита образца i ; вектор b f с элементами b jf является масштабированной оценкой спектра эмиссии f -го аналита; вектор c f с элементами c kf линейно пропорционален удельному поглощению f -го аналита. Количество компонентов F задается исследователем при создании модели – обычно от трех до восьми (Murphy et al., 2013; Wünsch et al., 2017). Обрабатывать спектры и строить PARAFAC модели удобно в пакете staRdom для языка R. Обработка включает в себя инструментальную коррекцию спектра, вычитание матрицы-растворителя, коррекцию на цветовой фильтр, нормализацию к шкале рамановских единиц (Raman Units, RU), вычитание полос рамановского и рэлеевского рассеяния, интерполяцию и PARAFAC (Pucher et al., 2019).

Выявленные флуоресцирующие компоненты можно сопо- ставить с открытой базой данных OpenFluor (OpenFluor, Lablicate GmbH. URL: , которая позволяет соотнести полученные компоненты со свойствами подобных компонент, опубликованных в научной периодике.

Молекулярная спектроскопия в средней инфракрасной области (ИК-спектроскопия) – один из наиболее часто используемых аналитических методов в области аналитической, органической химии, химии полимеров, материаловедения. Этот метод основан на взаимодействии образца (в твердом, жидком или газообразном состоянии) с инфракрасным излучением (0.75–1000 мкм, средняя область инфракрасного излучения – 2.5–25 мкм или 4 000–400 см-1). Вследствие возбуждения колебательных движений молекул образец поглощает инфракрасное излучение при определенных длинах волн, из-за чего на спектре излучения после взаимодействия с образцом регистрируются пики (полосы) поглощения. Набор полос поглощения зависит от молекулярного состава образца и является уникальным для каждой молекулы.

ИК-спектроскопия до относительно недавнего времени редко применялась при изучении почвенного органического вещества. Главными причинами этого являлась трудоемкая пробопод-готовка для съемки в режиме пропускания, которая подразумевает растирание образца с KBr и анализ спрессованной из смеси образца и KBr таблетки. Другие ограничения были связаны со сложностью и неоднозначностью расшифровки получаемых спектров, а также с недостаточным качеством получаемых спектров. В настоящее время эти ограничения во многом удалось преодолеть, а ИК-спектроскопия активно используется в почвоведении. Вместо режима пропускания активно используется режим диффузного отражения, который требует только стандартной пробоподготовки (высушивание и растирание пробы). Современное аналитическое оборудование и автоматизированная математическая обработка позволяют получать спектры высокого качества. Основными вызовами, актуальными и по сей день, остаются гармонизация методик анализа почв методом ИК-спектроскопии (Peng et al., 2025).

Основное преимущество ИК-спектроскопии для изучения почв связано с известным ограничением: на спектре почвы реги- стрируются все компоненты твердой фазы, что усложняет интерпретацию, но позволяет быстро и при низкой себестоимости анализа получать полную информацию о составе функциональных групп органического вещества и минералогическом составе. Современные методы хемометрики позволяют решить проблему наложения пиков и автоматизировать обработку спектров. ИК-спектроскопия благодаря анализу полос поглощения спектров позволяет изучать свойства органоминеральных соединений почв (Clabel et al., 2020), уточнять модели трансформации почвенного органического вещества (Laub et al., 2020), оценивать свойства внешних воздействий (например, типов землепользования) на качество почвенного органического вещества (Francioso et al., 2009; Margenot et al., 2015; Filep et al., 2016).

ИК-спектроскопия часто используется в качестве дополнения к молекулярной спектроскопии жидкой фазы почвы. Съемка спектра образца в присутствии воды создает серьезные аналитические органичения (Fomina et al., 2022), поэтому для анализа ВЭОВ аликвота водной вытяжки высушивается после добавления к ней навески KBr, что позволяет проводить съемку в режиме пропускания и получать инфракрасные спектры ВЭОВ (Lado et al., 2023). Особенно это важно при изучении компонентов ВЭОВ, оптически неактивных в УФ- и видимой областях спектра, таких как углеводы.

Наиболее активно развивающимся применением ИК-спектроскопии в почвоведении является моделирование свойств почв по их инфракрасным спектрам. Суть этого подхода заключается в поиске связей между свойствами инфракрасных спектров почв и (агро)химическими и физическими свойствами почв, такими как содержание углерода органического вещества, азота, различных соединений фосфора и калия, показатели почвенной кислотности, гранулометрический состав и др. (Barra et al., 2021; Dangal et al., 2019). Таким образом, использование моделей машинного обучения на достаточно больших спектральных библиотеках позволит перейти от классического почвенного анализа к полной характеристике свойств почв по их спектральным свойствам. Исследования в этой области проводятся под эгидой ФАО ООН и нацелены на разработку быстрых и дешевых методов ана- лиза почвы. Несмотря на существующие вызовы и ограничения, моделирование свойств почв по их инфракрасным спектрам может стать альтернативой классическому анализу почв (Viscarra Rossel et al., 2022; Wadoux et al., 2021).

Пиролитическая газовая хроматография с масс-спектрометрией – вид аналитического пиролиза, один из распространенных косвенных методов анализа молекулярного состава почвенного органического вещества. Метод основан на термической деструкции органического вещества в среде инертного газа – пиролизе (Moldoveanu, 2019). Состав продуктов пиролиза (пиролизатов) анализируется с помощью разделения на отдельные компоненты смеси с помощью газового хроматографа с последующим детектированием масс-спектрометром. Хромато-масс-спектрометрия позволяет проводить идентификацию и количественный анализ пиролизатов. На основе накопленных знаний о составе пиролитических профилей индивидуальных или групп химический соединений проводится расшифровка происхождения компонентов ПОВ, подвергшегося пиролизу (Derenne, Quenea, 2015). Результаты анализа позволяют оценивать строение ПОВ, вклад отдельных компонентов, различающихся по происхождению на структуру ПОВ. Обычно изучаются группы пиролизатов, которые разделяют в зависимости от их происхождения и строения (Leinweber, Schulten 1999), либо содержания индивидуальных соединений, которые используются для оценки индексов трансформации ПОВ (Ceccanti et al., 2007). Конструкция современных пиролизеров позволяет проводить изучение состава отдельных термических фракций, что делает возможным изучение строения пулов ПОВ (Холодов и др., 2020). Химическая дериватизация, проводимая при пиролизе почвенных образцов, позволяет напрямую получать информацию о молекулярном составе ПОВ (Challinor, 2001; Фарходов и др., 2021). Важным преимуществом аналитического пиролиза является отсутствие специфических требований к пробоподготовке, анализ может проводиться как для химических и физических фракций ПОВ, так и почвы в целом (Derenne, Quenea, 2015). Простота подготовки образцов к анализу, наличие большого массива данных о специфике происхождения пиролизатов ПОВ делает этот метод рутинным в современной почвенной лаборатории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя, важно отметить, что исследовательские методы потенциально могут раскрыть прежде неизвестные особенности строения ПОВ. В то же время для характеристики закономерностей изменений ПОВ в ландшафтах или во времени, и для других работ, требующих большого набора воспроизводимых данных, больше подходят рутинные методы. При этом оптические методы оценивают строение РОВ, а ИК-спектроскопия и пиролиз с ГХ/МС – строение ПОВ в твердой фазе. Практические примеры применения этих подходов можно найти в других статьях настоящего спецвыпуска Бюллетеня Почвенного института им. В.В. Докучаева.