Современные подходы к лечению перипротезных переломов бедра

Автор: Ключевский В.В., Даниляк В.В., Гильфанов С.И., Белов М.В., Ключевский ваС.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Статья в выпуске: 4, 2008 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования -усовершенствовать лечение перипротезных переломов бедра. С 1994 по 2004 год в клинике 1170 пациентам было выполнено 1464 операций по замещению тазобедренного сустава, из них первичных 1243 (95,98 %), ревизий - 219 (4,01 %). Средний возраст больных 56,5 лет. Отмечено 76 перипротезных переломов (в 5,19 % случаев) у 74 больных, 64 - (84,21 %) интраоперационные переломы, 12 (15,70 %) - послеоперационные. Согласно классификации C. Duncan и B.A. Masri (1995 г.) 22 перелома типа А, 7 - типа В1, типа В2 - 37, В3 - 3 и С - 7 переломов. Консервативное лечение применялось у 26 (34,21 %) пациентов, остеосинтез серкляжными швами использован - у 8, пластинами - у 10, остеосинтез на длинной ревизионной ножке у - 10 больных. Лечение перипротезных переломов основано на общих принципах лечения переломов бедренной кости, однако для достижения оптимального результата следует добиваться решения двух основных задач: первая - консолидация перелома, вторая - сохранение стабильности ножки эндопротеза.

Бедро, перипротезный перелом, тазобедренный, сустав, остеосинтез, серкляжный шов, пластина, ревизионная ножка

Короткий адрес: https://sciup.org/142121143

IDR: 142121143

Текст научной статьи Современные подходы к лечению перипротезных переломов бедра

Растущая популярность эндопротезирования тазобедренного сустава и широкое внедрение его в клиническую практику закономерно приводят к росту количества осложнений, неизбежно сопровождающих эту операцию [2, 3, 5, 8, 10]. Одним из них является перипротез-ный перелом – разрушение кости в зоне компонентов эндопротеза, возникающее интраоперационно или в любое время после замещения сустава. При этом наличие интрамедуллярного имплантата может существенно затруднить репозицию и лечение [6], а сам перелом часто приводит к нестабильности ножки протеза [4]. По данным литературы, распространенность таких переломов колеблется в широком диапазоне – от 0,1 % до 46,0 % [4, 5, 9, 11, 13]. В то же время отсутствует единая тактика лечения этого осложнения. Основным способом фиксации перипротезных переломов остается остеосинтез серкляжной проволокой или кабелем, показания к которому должны быть ограничены [1, 12].

Цель исследования: усовершенствовать тактику лечения перипротезных переломов бедра.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 1994 по 2004 годы выполнено 1243 первичных и 219 ревизионных эндопротезирований тазобедренного сустава у 1170 пациентов (125 оперированы с обеих сторон). Мужчин было 413 (35,3 %), женщин – 757 (64,7 %), в возрасте от 16 до 87 лет. В 206 наблюдениях (15,9 %) у пациентов имелись предшествующие операции на тазобедренном суставе (остеосинтез переломов шейки бедра и вертлужной впадины, открытое вправление врожденного вывиха, межвертельная остеотомия, эндопротезирование и резекционная артропластика).

Все вмешательства осуществлены из заднего доступа Кохера-Лангенбека. Цементная фиксация бедренного компонента применена при 246 (19,8 %) первичных и 45 (20,5 %) ревизионных эндопротезированиях. Длинные реви- зионные ножки использованы в 25,8 % наблюдений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Выявлено 76 (5,2 %) перипротезных переломов у 74 больных (у одной пациентки переломы с обеих сторон, и у другой – два с одной стороны). Из них 64 (84,21 %) наблюдения составили интраоперационные переломы. Частота этого осложнения при первичном бесце-ментном эндопротезировании составила 4,1 % (41 перелом), а при цементном 3,2 % (7 переломов). Соответствующие показатели у пациентов с ревизионными операциями были 9,9 % и 3,1 %. Двенадцать послеоперационных переломов произошли в период от 2 месяцев до 8 лет после вмешательства, причем впервые они были диагностированы в 1998 году, что связано с постепенным накоплением общего количества наблюдений.

Лечились перипротезные переломы консервативно и оперативно. При выборе способа лечения учитывались возраст больного, его соматическое состояние, тип перелома, качество бедренной кости, сохранение стабильности ножки протеза.

При определении показаний к способу лечения использовали Ванкуверскую классификацию C. Duncan и B.A. Masri 1995 г. [7]:

Тип А – переломы вертельной зоны:

AL - перелом малого вертела;

AG – перелом большого вертела.

Тип В – переломы на уровне ножки протеза или непосредственно дистальнее ее конца:

-

В1 – перелом с удовлетворительной стабильностью ножки эндопротеза;

-

В2 – перелом с нестабильностью ножки эндопротеза, но хорошим качеством кости проксимального отдела бедра;

-

В3 – перелом с выраженным нарушением целостности проксимального отдела бедра, как правило, оскольчатое разрушение на фоне тяжелого остеолиза.

Тип С – переломы значительно дистальнее конца ножки протеза.

Обычное наблюдение за пациентом складывалось из ежемесячного осмотра вплоть до сращения перелома с выполнением контрольных рентгенограмм в стандартные сроки. Оценка клинического результата эндопротезирования проводилась по шкале W.H. Harris [9].

Распределение перипротезных переломов по классификации C. Duncan и B.A. Masri показано в таблице 1.

Анализируя эти данные можно отметить, что переломы, возникающие во время ревизии, имели большую тяжесть (преобладание типов B2 и В3). Мы объясняем это повреждением проксимального отдела бедра при удалении ножки протеза или его остеолизом агрессивной гранулемой, вызванной продуктами распада полиэтилена и металла.

Таблица 1

Распределение перипротезных переломов согласно классификации Duncan и Masri

|

Тип перелома |

Интраоперационные при первичном эндопротезировании |

Интраоперационные при ревизионном эндопротезировании |

Послеоперационные |

|

A L |

9 |

||

|

A G |

12 |

- |

1 |

|

B 1 |

6 |

- |

1 |

|

B 2 |

20 |

13 |

4 |

|

B 3 |

2 |

1 |

|

|

C |

1 |

1 |

5 |

Таблица 2

Примененные способы лечения перипротезных переломов бедра

|

Тип перелома |

Способ лечения |

|||

|

Консервативный |

Серкляжные швы |

Остеосинтез пластиной |

Остеосинтез длинной ножкой |

|

|

AL |

7 |

2 |

||

|

AG |

7 |

6 |

||

|

B 1 |

7 |

- |

- |

- |

|

B 2 |

5 |

22 |

4 |

6 |

|

B 3 |

- |

- |

- |

3 |

|

C |

6 |

1 |

||

Консервативное лечение перипротезных

ПЕРЕЛОМОВ

Показанием к консервативному лечению считали перипротезные переломы типа А и В 1 , так как при них сохранялась первичная стабильности ножки эндопротеза. Продольные раскалывания бедренной кости ниже конца ножки, возникавшие при использовании press-fit посадки, как правило, обнаруживались на послеоперационных контрольных рентгенограммах и практически не влияли на первичную стабильность протеза.

Лечение заключалось в задержке вертикали-зации до 10-14 дней и ограничении нагрузки в зависимости от клинической ситуации на срок от 1 до 3 месяцев.

Если мы встречали подобные переломы через несколько лет после тотального замещения с использованием «классической» трущейся пары, в особенности отечественного производства, всегда обнаруживалось разрушение проксимального отдела бедренной кости формирующейся гранулемой. Таким пациентам выполнялась плановая ревизионная операция с заменой компонентов протеза после консолидации перелома.

Остеосинтез серкляжными швами

Показанием к такому способу фиксации служили интраоперационные перипротезные переломы типа А. Один – два серкляжных шва из титановой проволоки фиксировали отколовшийся малый вертел (реконструкция медиальной опоры) или оторванный у основания большой вертел (восстановление натяжения мышц – абдукторов). В таких случаях серкляж функционировал в качестве стяжки, трансформируя силы растяжения в силы компрессии. Результаты лечения таких повреждений были удовлетворительные и перелом не сказывался на дальнейшем функционировании протеза. В первые годы широкого внедрения эндопротезирования остеосинтез серкляжами мы пытались исполь- зовать при переломах типа В2. Однако у большой части этих пациентов (43,33 %) развивались серьезные осложнения, требующие повторных вмешательств. Среди них - асептическая нестабильность ножки и глубокое нагноение, которое мы связываем с девитализацией кости как в момент проведения проволочного шва, так и при его функционировании.

Остеосинтез пластинами

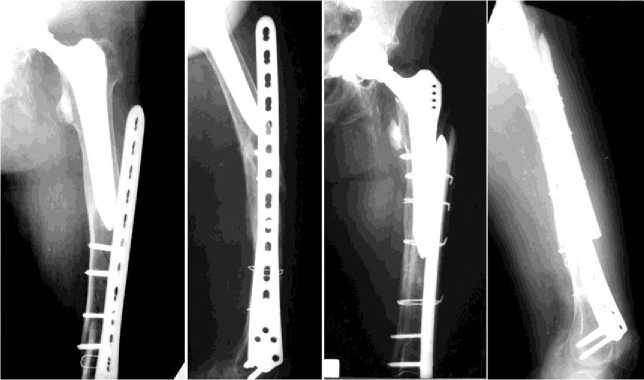

Показанием являлись переломы типов В2 и С. В ходе операций особое внимание уделялось анатомичной репозиции для восстановления формы костномозгового канала с учетом возможности последующей ревизии. Используются широкие LC-DCP и DF-LCP. Установка стандартных динамических компрессирующих пластин ограниченного контакта была сопряжена с проблемой их фиксации к проксимальному отломку, поскольку расположенная внутрикостно ножка протеза препятствовла введению винта через два кортикальных слоя. Возникала необходимость в серкляжных швах, уложенных на пластину, или проведении винтов с инклинаци-ей более 20°, что вызывало импичмент головки по отношению к фаске отверстия и было механически неоправданно. Решение данной проблемы мы нашли в имплантатах с угловой стабильностью, позволявших монокортикальное введение винтов с обеспечением необходимой прочности остеосинтеза. Сохранялась возможность наложения дополнительных серкляжных швов через держатели проволоки с целью фиксации отдельных клиновидных осколков. По нашему мнению, LCP в настоящее время является имплантатом выбора при лечении перипро-тезных переломов (рис. 1). Режимы нагрузки при этом способе остеосинтеза соответствовали или даже несколько опережали таковые при стандартном ведении больных с переломом диафиза бедра после внутреннего остеоситнеза.

б

Рис. 1. Остеосинтез перипротезного перелома LCP: а - послеоперационный перипротезный перелом бедра типа С; б - остеосинтез LCP-DF, «Synthes»; в - консолидация перелома через 6 мес. после остеосинтеза

Остеосинтез длинными ревизионными

НОЖКАМИ

Остеосинтез с использованием длинного ревизионного бедренного компонента выполнялся при значительном разрушении проксимального отдела бедренной кости, приводящем к потере первичной стабильности стандартной ножки протеза (тип В 2 , В 3 ). Такие переломы, как правило, возникали на фоне изменений проксимального отдела бедра вследствие предшествующих операций, формирования гранулем и снижения качества кости. Ситуации, при которых нарушена первичная стабильность ножки (тип В2), в особенности на фоне дефицита кости проксимального отдела бедра (тип В 3 ), относятся к наиболее сложным. Ряд зарубежных авторов в подобных случаях рекомендовали использование эндопротезов с искусственным проксимальным отделом бедра, но такой способ обычно является методом выбора у более пожилых пациентов, для которых быстрая мобилизация важнее возможной потери в функции [12]. Кроме того, широкое внедрение подобных эндопротезов ограничивают социально-экономические факторы.

К этой же группе мы относили послеоперационные переломы типа В2 у пожилых пациен- тов на фоне предшествующей цементной техники фиксации ножки, поскольку при удалении цементной мантии уходит и часть бедренной кости, а при выполнении остеосинтеза пластиной в момент введения винтов будет разрушаться цементная мантия, что неизбежно приведет к потере стабильности ножки протеза.

При имплантации длинной ножки мы старались добиться ее заклинивания в дистальном отломке на протяжении минимум 4-6 см, после чего выполнялась репозиция и фиксация перелома несколькими серкляжными швами, при этом ножка выступала в качестве дополнительного внутрикостно расположенного фиксатора. Поскольку перипротезные переломы зачастую являлись патологическими на фоне дефицита костной ткани вследствие остеолиза и экспансии костномозгового канала нестабильной ножкой протеза, костная пластика была необходимым дополнением стабильного остеосинтеза (рис. 2). Так же в последнее время в случаях тяжелых разрушений и при очень плохом качестве бедренной кости мы стали использовать дистальное блокирование ножки протеза (рис. 3), повышающее первичную стабильность и препятствующее ее проседанию в дальнейшем.

Рис. 2. Реостеосинтез перипро-тезного перелома LCP с костной пластикой: а - повторный перипротезный перелом бедра типа В 3 (состояние после остеосинтеза LCP-DF); б - реостеосинтез с использованием костных аллографтов

б

а

Рис. 3. Остеосинтез перипро-тезного перелома на ревизионной ножке с блокированием: а-послеоперационный перипро-тезный перелом бедра типа В 3 ; б - остеосинтез на длинной ревизионной ножке; в -. дистальное блокирование винтом

б

в

При использовании вышеперечисленных способов лечения перипротезных переломов нам удавалось добиться их консолидации в обычные сроки с сохранением стабильности ножки протеза и общей удовлетворительной оценки результата эндопротезирования тазобедренного сустава, несмотря на полученное осложнение.

ВЫВОДЫ

-

1. Предложенная C. Duncan и B.A. Masri (1995) классификация перипротезных переломов бедра, учитывающая не только их локализацию, но и влияние на стабильность ножки эндопротеза, позволяет определить показания к применению способа лечения, наиболее эффективного в конкретной клинической ситуации.

-

2. Консервативная тактика может быть выбрана при переломах типа А и В1, не вызывающих потерю первичной стабильности бедренного компонента протеза.

-

3. Послеоперационные переломы типа А через несколько лет после тотального замещения с использованием металл - полиэтиленовой трущейся пары, в особенности отечественного производства, происходят на фоне разрушения проксимального отдела бедренной кости формирующейся гранулемой и являются показанием к

-

4. Использование серкляжных швов на диафизе бедра сопряжено с большим количеством осложнений, связанных с недостаточной механической прочностью остеосинтеза и девитализацией подлежащей кости. Предпочтение в подобных ситуациях (переломы типов В и С) следует отдавать блокируемым пластинам.

-

5. Длинные ревизионные имплантаты в сочетании с костной пластикой показаны при невозможности использования ножек стандартной длины вследствие разрушения проксимального отдела бедра (переломы типа В 3 ). Использование дистального блокирования помогает в тяжелых случаях добиться первичной стабильности ножки протеза и препятствует дальнейшему ее проседанию.

плановой ревизионной операции после консолидации перелома.