Современные подходы к оптимизации подготовки спортсменок групповых упражнений на основе учета тенденций развития художественной гимнастики

Автор: Медведева Е.Н., Давыдова А.Ю.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2 (32), 2020 года.

Бесплатный доступ

Основной тенденцией современных групповых упражнений художественной гимнастики является стремление к повышению сложности и зрелищности соревновательных программ при неуклонном росте конкуренции и расширении мировой географии команд, имеющих высший уровень исполнительского мастерства. Сохранение лидерства российской команды на международной арене возможно только при наличии надежного, виртуозного и неординарного исполнения композиций, демонстрации всего разнообразия движений с предметами художественной гимнастики. При этом постоянное обновление и усложнение программ повышает риск снижения согласованности движений в группе, приводящей к серьезным техническим ошибкам. Исчерпанные возможности интенсификации тренировочного процесса обусловливают необходимость поиска новых подходов к подготовке гимнасток в группе, базирующихся на учете объективных данных успешности их совместных действий. В статье представлены результаты анализа влияния согласованного выполнения соревновательной комбинации группой на оценку исполнения и обобщенные данные биомеханических исследований, позволяющие конкретизировать факторы синхронизации движений спортсменок в групповых упражнениях художественной гимнастики с целью оптимизации их подготовки.

Художественная гимнастика, групповые упражнения, согласованность движений, кинематические и стабилографические характеристики техники, факторы синхронизации и сложности движений

Короткий адрес: https://sciup.org/140250146

IDR: 140250146

Текст научной статьи Современные подходы к оптимизации подготовки спортсменок групповых упражнений на основе учета тенденций развития художественной гимнастики

Введение. Групповые упражнения художественной гимнастики - олимпийский вид спорта, который предъявляет повышенные требования к сложности и качеству исполнения соревновательных комбинаций группой гимнасток. В последние годы на мировой арене прослеживается нестабильная динамика лидерства и уже практически не- возможно предугадать победителей. Для удержания мирового первенства командам необходимо демонстрировать безупречную технику двигательных взаимодействий и их согласованность, умение качественно выполнять как основные элементы соревновательных комбинаций, так и оригинальные, рискованные [7, 10].

Начиная с 2018 года, правила соревнований по художественной гимнастике претерпели ряд изменений. Одно из наиболее важных - открытая оценка компонента «трудность» (D). В настоящее время сложность соревновательных комбинаций формируется преимущественно за счет увеличения количества выполняемых критериев работы предметом в перебросках (ED) и совместной работы, когда каждая гимнастка вступает во взаимодействие с одним или более предметами, а также с одним или более партнерами (сотрудничества СС). В связи с чем повышается зрелищность выступлений и конкурентоспособность команд, а гимнасткам предоставляется возможность демонстрировать на мировой арене высокий уровень технического мастерства.

Уровень технического мастерства спортсменок в групповых упражнениях художественной гимнастики в первую очередь определяется качеством и сложностью сотрудничества, в основе которого лежит синхронизация движений - одновременная и согласованная работа всех гимнасток. При этом сложность синхронизации обусловлена спецификой взаимодействий, осуществляемых посредством предметов с использованием арсенала технических приемов, в том числе перебросок, к исполнению которых предъявляются высокие требования правил соревнований [1, 2, 7, 10], а надежность исполнения достигается только оптимальным подбором средств и методов тренировки. В теории и методике спортивной тренировки накоплен большой методологический опыт [2, 3, 5, 6, 8] изучения двигательных действий гимнасток в групповых упражнениях, обоснования подходов к решению отдельных задач подготовки, но он не включал в себя аспекты оптимизации процесса формирования исполнительского мастерства на основе учета биомеханических параметров технических действий, обуславливающих сложность и синхронизации их выполнения. Применение современных аппаратных технологий научных исследований позволило подойти к изучению специфики двигательных действий групповых упражнений художественной гимнастики с системных позиций, изучить биомеханику согласования движений и на этой основе разработать методику синхронизации взаимодействий спортсменок, позволяющую оптимизировать тренировочный процесс.

Цель исследования: конкретизировать пути оптимизации подготовки спортсменок в групповых упражнениях художественной гимнастики на основе учета тенден- ций развития вида спорта и объективных факторов сложности синхронизации движений соревновательных программ.

Методы и организация исследования.

В предварительных лабораторных биомеханических исследованиях на базе научно-исследовательского института проблем спорта и оздоровительной физической культуры (НИИ ПСОФК) ВЛГАФК принимали участие 2 спортсменки групповых упражнений художественной гимнастики высокой квалификации (МС; возраст - 21 год), чемпионки Санкт-Петербурга, неоднократные победительницы всероссийских и международных соревнований. В педагогическом эксперименте, направленном на обоснование эффективности спроектированной методики, принимала участие команда №1 НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, в состав которой входили гимнастки – МС по художественной гимнастике.

Для достижения цели применялся комплекс методов научного исследования: анализ специальной литературы и программных документов, педагогические наблюдения, бесконтактное исследование видеоряда движений; стабилометрия (диагностическая платформа «Стабилан - 01»), поверхностная электромиография (16-канальный электромиограф «MegaWin МЕ 6000»), позволяющих получить всестороннюю и объективную информацию по изучаемой проблеме. Все полученные данные были подвергнуты математико-статистической обработке с помощью программы «STATGRAPHICS plus».

Результаты исследований и их обсуждение.

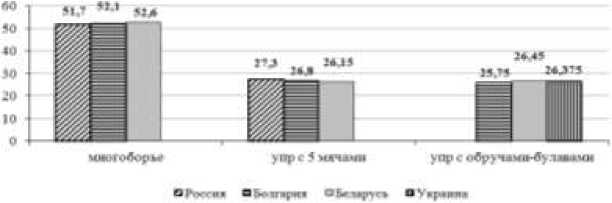

С целью выявления тенденций развития современных групповых упражнений художественной гимнастики был осуществлен анализ результатов соревнований и содержания соревновательных программ групп-финалистов II Европейских игр в Минске (рисунок 1).

Й1ЧЫ

Рисунок 1. Результаты финалистов соревнований по групповым упражнениям в художественной гимнастике II Европейских игр (n=8; баллы)

В соответствии с правилами соревнований FIG качество синхронного выполнения движений гимнастками в группе оценивает бригада «Исполнение (Е)». За каждое несогласованное или несинхронное действие (артистические ошибки) бригада «Е1-2» делает сбавку от 0,1 балла до 1,00 балла, при этом за неточное перестроение, как следствие технической ошибки, также осуществляется сбавка в 0,01 балла [9]. Максимально возможная сбавка по этим критериям может достигать 1,5 балла.

Установлено, что общая оценка команд зависела не только от высокого уровня технического мастерства гимнасток и трудности соревновательной программы, но и от качества её исполнения, синхронности и согласованности действий спортсменок и артистической составляющей выступления. Так, сборная команда Украины в финалах упражнений с 3 обручами и 2 парами булав проиграла первому месту всего 0,075 балла. Причем окончательная оценка за трудность (D) как у золотых медалисток из Республики Беларусь, так и у сборной команды Украины была равна 18,2 балла, и только небольшая разница в окончательных оценках исполнения (E) помогла определить победителей.

В ходе анализа оценок за выступления финалисток II Европейских игр (таблица 1) были выявлены средней значимости корреляционные связи между общей оценкой исполнения и сбавками за ошибки в синхронном исполнении (в упражнении с 5 мячами - 0,58; в упражнении с 3 обручами и 2 парами булав - 0,50).

Таблица 1

Влияние согласованности и техники выполнения соревновательных программ групповых упражнений на экспертную оценку за исполнение (E) (n=8)

|

Вид многоборья |

Влияние сбавок за синхронность |

Влияние сбавок за ошибки в синхронности и сбавок за потери на итоговую оценку |

Влияние сбавок за потери предмета |

|

5 мячей |

-0,58 |

-0,96 |

-0,96 |

|

3 обруча и 2 пары булав |

-0,50 |

-0,72 |

-0,64 |

Далее учитывалось, что помимо бригады Е1-2, фиксирующей артистические ошибки, исполнение оценивает бригада Е3-6, осуществляющая подсчет сбавок за технические ошибки независимо от бригады Е1-2. В связи с этим был осуществлен дополнительный анализ технических ошибок [9].

Самая явная и грубая техническая ошибка, которая приводит к асинхронности и ошибкам в согласованности движений гимнасток в группе, – потеря предмета при переброске или сотрудничестве, рисках и танцевальных шагах. В процессе анализа за- фиксировано сильное влияние технических сбавок за потери предмета и ошибки в синхронном исполнении на общую оценку за исполнение. Выявлена прямая зависимость общей экспертной оценки за исполнение не только от синхронности, но и надежности выполнения технических действий в соревновательных программах.

Сравнительный анализ содержания выступлений позволил установить, что отсутствие нормативных ограничений в формировании технической ценности соревновательных программ стимулирует стремление лидеров мировой гимнастики иметь большую оценку за данный компонент исполнительского мастерства и обусловливает риск неудач при наличии высокой спортивной конкуренции. Ведь малейшая ошибка в согласованности движений приводит к потере предмета и лидерства. Что и было подтверждено результатами выступлений российских гимнасток в финале соревнований в упражнениях с 3 обручами и 2 парами булав. Из-за потери предмета на сотрудничест-вах спортивная сборная команда Российской Федерации заняла лишь 5 место (таблица 2).

Таблица 2

Результаты финалистов II Европейских игр в видах соревновательных программ групповых упражнений (n=8; баллы)

|

Вид |

Упражнение с 5 мячами |

|||||||

|

Команда |

я я u © Ph |

Я я CL Я © |

CL Я 4 W |

н S |

s |

Я |

я On |

S |

|

Общая оценка |

27,300 |

26,800 |

26,150 |

24,825 |

24,300 |

21,800 |

20,700 |

20,150 |

|

D |

19,3 |

19,2 |

18,4 |

17,3 |

17,0 |

16,3 |

15,4 |

14,4 |

|

Е |

8,0 |

7,6 |

7,75 |

7,525 |

7,3 |

5,5 |

5,3 |

5,75 |

|

вид |

Упражнение с 3 обручами и 2 парами булав |

|||||||

|

Команда |

CL Я w |

Я Я я я CL £ |

Я 5 CL Я © M |

S |

❖ s © Ph |

я |

S |

m |

|

Общая оценка |

26,450 |

26,375 |

25,750 |

25,550 |

24,400 |

24,250 |

21,600 |

21,350 |

|

D |

18,2 |

17,5 |

18,4 |

17,0 |

17,7 |

16,6 |

15,9 |

15,6 |

|

Е |

8,25 |

8,25 |

7,75 |

8,585 |

6,7 |

7,675 |

5,7 |

5,75 |

|

Примечания: D – оценка за техническую ценность соревновательной программы; Е – оценка исполнения соревновательной программы; * - одна потеря предмета; ** - две потери; *** - три потери предмета. |

||||||||

Возникает парадоксальная ситуация: команда, имеющая более высокую техническую сложность сотрудничеств и перебросок, имеет больший риск проиграть коман- дам с намного меньшей технической сложностью, программы которых предъявляют меньшие требования к согласованности и синхронности действий.

Учитывая сложность и специфичность решения двигательных задач в групповых упражнениях художественной гимнастики, было сделано заключение, что достижение согласованности и надежности при выполнении соревновательных комбинаций возможно только посредством идеального овладения техникой выполнения сложных упражнений на основе оптимизации тренировочного процесса.

В связи с этим в процессе биомеханического анализа (угловые характеристики межзвенных суставов, угловые ускорения и угловые дистанции, стабилография) синхронизации движений был осуществлен поиск путей совершенствования подготовленности спортсменок групповых упражнений. В ходе лабораторных исследований учитывалось, что суммарная функциональная нагрузка, полученная в процессе выполнения соревновательной программы гимнастками, влияет на последующую синхронизацию их совместных действий. Полученные данные (таблица 3) подтвердили этот факт и свидетельствовали, что после непродолжительной нагрузки на мышцы ног (в течение 30 секунд) спортсменкам сложнее выполнять движения синхронно. При этом, чем больше был рост и длины звеньев тела гимнастки, тем больше показатели длин траекторий перемещения точек звеньев тела и труднее было решать задачу синхронизации.

Таблица 3

Влияние длин траекторий перемещения точек звеньев тела на показатели межзвенных углов при синхронизации движений ногами и руками без зрительного контроля после функциональной нагрузки

|

Точки |

Межзвенные углы |

|||||||||

|

плечевой |

локтевой |

тазобед |

енный |

коленный |

голеностопный |

|||||

|

1 гимнастка |

2 гимнастка |

1 гимнастка |

2 имнастка |

1 имнастка |

2 гимнастка |

1 имнастка |

2 имнастка |

1 имнастка |

2 имнастка |

|

|

динамическая нагрузка – 20 приседаний за 30 с |

||||||||||

|

1 |

0,52 |

- |

- |

- |

0,50 |

- |

- |

- |

0,48 |

- |

|

4 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,55 |

- |

- |

- |

|

5 |

0,87 |

- |

0,91 |

- |

0,89 |

- |

- |

- |

0,89 |

- |

|

6 |

0,71 |

- |

0,79 |

- |

0,71 |

- |

- |

- |

0,73 |

- |

|

7 |

0,78 |

- |

0,86 |

- |

0,79 |

- |

- |

- |

0,81 |

- |

|

вестибулярная нагрузка – 5 круговых движений головой |

||||||||||

|

1 |

0,59 |

- |

- |

- |

0,55 |

- |

0,47 |

0,59 |

0,56 |

- |

|

2 |

0,68 |

0,59 |

- |

- |

0,69 |

0,47 |

0,61 |

0,46 |

0,71 |

0,64 |

|

3 |

- |

0,66 |

- |

- |

- |

0,57 |

- |

- |

- |

0,69 |

|

5 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

0,67 |

- |

- |

Примечание: анатомические точки: 1 – акромиальная; 2 – плечелучевая; 3 – шиловидная; 4 – переднеподвздошная; 5 – СЛМБК; 6 - нижняя большеберцовая; 7 - конечная.

Вестибулярная нагрузка также отразилась на биомеханических характеристиках техники синхронизируемых гимнастками движений. Для достижения точности и синхронности движений гимнасткам приходилось контролировать положение тела с помощью рук, а после динамической нагрузки – с помощью ног.

Таким образом, было выявлено, что единообразие величин межзвенных углов техники синхронизируемых движений обусловлено равной степенью проявления подвижности суставов спортсменок в группе, а одновременность их демонстрации - адекватностью скорости перемещения звеньев тела с учетом их длин. Отсутствие различий в антропометрических показателях, при наличии одинаковой подготовленности гимнасток, позволяет быстрее осуществлять одновременное принятие необходимой позы или положения.

Чем сложнее координация каждого в отдельности элемента, тем более трудным является их синхронизация при одновременном выполнении. То есть кинематические характеристики определяют идентичность поз синхронно выполняемых движений, а объективными показателями синхронности являются межзвенные углы, длины траекторий и скорости перемещения точек звеньев тела гимнасток.

Учитывая, что электрическая активность мышц определяет реактивность мышечного аппарата, позволяет гимнасткам увеличить управляемость биомеханической системы и, следовательно, синхронизацию, а динамические характеристики обусловлены характером мышечной деятельности, следующим этапом исследования особенностей синхронизации движений в групповых упражнениях стал анализ электрической активности мышц и ее влияния на кинематические характеристики. Математический анализ показал, что различия в показателях активации проявляются в зависимости от специфики выполняемых движений, в частности темпа, направления, амплитуды, характера предварительной нагрузки и т.д.

Корреляционный анализ свидетельствовал, что существует лишь слабая взаимосвязь (r=0,3) между показателями средней амплитуды турнов электрической активности мышц и качеством синхронизации движений гимнастками. То есть различия в степени активации (включения) мышц гимнасток могут как препятствовать согласованию движений, так и, наоборот, содействовать «подстройке» движений, отличающимся по антропометрическим показателям гимнасткам, друг под друга. В связи с этим был рассчитан и проанализирован показатель, характеризующий межмышечную координацию при обеспечении гимнастками точности положений кинематических звеньев в пространстве и синхронизации движений – реципрокность мышц [7].

Установлено, что в процессе изменения гимнастками темпа и амплитуды движений существует тенденция к повышению реципрокности [10]. При этом наивысшие показатели были зафиксированы в мышцах, обеспечивающих точное пространственное положение звена или тела, конкретной формы и направления движения. Например, это позволяло удерживать равновесие при выполнении движений ногами и руками, сохранять позу, выполнить точный бросок предмета. При этом данные стабилографии и корреляционного анализа ее характеристик с кинематикой движений свидетельствовали о том, что способность к сохранению равновесия с одновременными движениями предметом влияет на синхронизацию двигательных действий гимнастками, а значит, является фактором их согласованности в групповых упражнениях.

Проведенный анализ кинематических, стабилографических и электромиографи-ческих характеристик, предопределяющих точность положений и движений гимнасток групповых упражнений, позволил конкретизировать основные факторы согласованного выполнения соревновательной комбинации и успешности синхронизации двигательных действий гимнасток в групповых упражнениях художественной гимнастики. Ими являются:

– равновысокая степень освоения спортсменками групповых упражнений техники элементов художественной гимнастики, независимо от сложности;

– наличие у спортсменок точности и идентичности воспроизведения кинематических характеристик техники элементов групповых упражнений художественной гимнастики;

– наличие у спортсменок автоматизированных двигательных навыков, позволяющих перераспределять внимание на управление сотрудничеством без предмета или с предметом;

-

– двухстороннее и равнозначное владение техникой элементов без предмета и с предметом;

-

– способность к дифференцировке динамических характеристик техники с учетом различий в антропометрических показателях гимнасток;

-

– способность к сохранению устойчивого равновесия при выполнении фундаментальных движений различными предметами с учетом их физических свойств;

-

– способность к дифференцировке динамических характеристик с учетом темпоритмической структуры элементов;

-

– наличие высокоразвитой межмышечной координации, характеризующейся своевременным проявлением высокой и низкой реципрокности мышц.

Выявленные факторы позволили внести коррективы в содержание тренировочного процесса гимнасток в групповых упражнениях художественной гимнастики на основе учета специфики реализации спортсменками двигательных программ в различных условиях. Данные исследования легли в основу разработки алгоритма повышения уровня согласованности движений гимнасток в групповых упражнениях на протяжении всей соревновательной комбинации. Содержание процесса спортивной тренировки было скорректировано с учетом кинематических, электромиографических и стабилогра-фических особенностей управления двигательными действиями в группе. Разработанные рекомендации по оптимизации процесса синхронизации движений в групповых упражнениях художественной гимнастики и спроектированные блоки двигательных заданий различной сложности и направленности способствовали повышению точности движений телом и пространственной ориентации при синхронном выполнении гимнастками элементов структурных групп, танцевальных шагов, рисков и обменов предметами. Результаты их апробации на тренировочных занятиях высококвалифицированных гимнасток НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург свидетельствовали о повышении эффективности соревновательной деятельности и возможности оптимизации процесса подготовки спортсменок на основе учета тенденций развития групповых упражнений художественной гимнастики (p<0,05).

Выводы:

-

1 . В процессе проведенного исследования установлено, что современные подходы к оптимизации подготовки спортсменок групповых упражнений художественной гимнастики должны учитывать:

-

– тенденции развития художественной гимнастики;

-

– биомеханические характеристики техники движений групповых упражнений;

-

– объективные факторы сложности синхронизации движений в групповом упражнении художественной гимнастики.

-

2. На основе применения комплекса научных методов исследования были определены объективные кинематические факторы, обусловливающие синхронность совместных действий спортсменок в групповых упражнениях художественной гимнастики.

-

3. Конкретизация объективных биомеханических факторов позволила разрабо-

- тать практические рекомендации по оптимизации процесса проектирования и коррекции содержания спортивной подготовки гимнасток различной квалификации, а также процесса профессиональной подготовки тренеров по художественной гимнастике.

Список литературы Современные подходы к оптимизации подготовки спортсменок групповых упражнений на основе учета тенденций развития художественной гимнастики

- Корбакова А.А., Степанова И.А. Музыкально-ритмические способности как фактор, влияющий на точность построений и синхронность исполнения в дисциплине "формейшн" в танцевальном спорте // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 6 (160). - С. 97-101.

- Корбакова А.А., Степанова И.А., Двейрина О.А. Эффективность методики совершенствования пространственно-временной точности движений в дисциплине танцевального спорта "формейшн" // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 10 (164). - С. 136-140.

- Корбакова А.А., Степанова И.А. Эффективность средств и приемов совершенствования координационных способностей в дисциплине "формейшн" в танцевальном спорте // Физическая культура и спорт в системе образования России: инновации и перспективы развития: материалы Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Пономарева Г.Н., Хуббиева Ш.З. - Санкт-Петербург, 2018. - С. 220-226.

- Краева Е.С., Степанова И.А. Сопряженное проявление способностей при выполнении перебросок различной сложности в групповых упражнениях художественной гимнастики // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2016. - № 4 (134). - С. 140-143.

- Краева Е.С., Степанова И.А. Взаимосвязь качества выполнения перебросок в групповых упражнениях художественной гимнастики со специально-двигательными способностями спортсменок // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2017. - № 1 (143). - С. 95-98.

- Краева Е.С., Степанова И.А. Развитие координационных способностей как основа повышения качества исполнения перебросок в групповых упражнениях художественной гимнастики // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2017. - № 1 (143). - С. 98-101.

- Объективные факторы успешного выполнения перебросок в групповых упражнениях художественной гимнастики / Медведева Е.Н. [и др.] // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 6 (160). - С. 117-123.

- Огурцова У.М. О необходимости учета биомеханических характеристик равновесий эстетической гимнастики при подборе специально-подготовительных упражнений // Олимпийский спорт и спорт для всех: материалы XX Международного научного конгресса. Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта, Министерство спорта Российской Федерации, Олимпийский комитет России, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург, 16-18 декабря 2016 г.). - Санкт-Петербург: ФГАОУВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2016. - С. 546-549.

- Правила соревнований по художественной гимнастике [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.fig-gymnastics.com/site/rules/disciplines/rg Code of Points, 2017-2020 (дата обращения 24.09.2019).

- Темпо-ритмические характеристики движений как фактор синхронизации элементов в групповых упражнениях художественной гимнастики / Медведева Е.Н. [и др.] // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2018. - № 10 (164). - С. 214-219.