Современные подходы к планированию тренировочного процесса бегунов

Автор: Струганов С.М.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd

Рубрика: Социально-гуманитарные проблемы деятельности ОВД и ГПС

Статья в выпуске: 1 (52), 2010 года.

Бесплатный доступ

Важнейшей задачей тренировочного процесса является объективизация управления состоянием спортсмена в ходе тренировочной и соревновательной деятельности. Современная система подготовки спортсменов построена на постоянном росте объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Современный контроль адаптационных реакций и оценка его резервных возможностей позволяет оперативно отслеживать динамику процессов приспособления организма к нагрузке и управлять тренировочным процессом, упреждая состояние перенапряжения и срыва адаптации.

Короткий адрес: https://sciup.org/14335384

IDR: 14335384

Текст научной статьи Современные подходы к планированию тренировочного процесса бегунов

Для анализа и создания практического представления о построении тренировочного процесса на этапе спортивного совершенствования было изучено и проанализировано 60 циклов подготовки к соревнованиям у 25 квалифицированных бегунов на длинные дистанции (МСМК, МС и КМС) специализирующихся в этом виде легкой атлетике.

Собранный фактический и статистический материал был разделен на две части. В первую часть вошли примеры подготовки спортсменов к соревнованиям, после которых спортсмены показывали личные рекорды и высокие результаты, во вторую – были выделены примеры не удачных стартов. Из второй группы были специально исключены примеры подготовки к соревнованиям, на итоговый результат которых повлияли объективные причины (болезнь, погодные условия, травма и т.п.).

В течение года квалифицированные бегуны на длинные дистанции принимают участие в 15-25 соревнованиях из них на своей основной дистанции 5-6 стартов. Поэтому, для выявления наиболее общих тенденций в планировании тренировочного процесса, в основном обращалось внимание на централизованную организацию подготовки спортсменов между стартами. Статистическому анализу также была подвергнута структура тренировочных нагрузок на каждом этапе под- готовки. Исходя из этого, рассчитывались средние значения (х) и стандартное отклонение среднего (S) для общих и парциальных объемов бега.

После этого, из общего числа примеров были исключены данные не входящие в интервал х – 1.5 S, которые составили около 18 % случаев. Из других 82 % анализ предусматривал нахождение средних значений отдельных видов нагрузки выборки Х2 и стандартного отклонения среднего S2 [12] и определено оптимальное соотношение тренировочных нагрузок, согласно делению их по характеру энергообеспечения [1, 7] и зонам интенсивности (Ф.П. Суслов, 1990).

Анализ тренировочных нагрузок ведущих отечественных и зарубежных бегунов на длинные дистанции показал, что соотношение объемов бега в различных тренировочных режимах у многих спортсменов примерно одинаков. Различия имеются лишь в методике использования тренировочных средств. Нами было замечено, что чем больше применяется бег в аэробноанаэробном и анаэробном режиме, тем больше присутствует медленный длительный бег [9].

Статистический анализ годовых объемов тренировочных средств бегунов (от 1 разряда до уровня МСМК), показал (табл. 1), что с ростом квалификации спортсменов, помимо увеличения общих объемов нагрузки отмечается тен- денция повышения средств специальной подготовки [3]. Чем выше уровень квалификации спортсменов, тем больше присутствует вклад средств специальной подготовки в общий годовой объем нагрузки. Как видно из таблицы 1 и 2, объем средств специальной подготовки у спортсменов от 1 разряда до уровня МСМК увеличивается с 27,9 % до

40,8 %.

Таблица 1

Соотношение параметров тренировок и тренировочных средств у бегунов на длинные дистанции от 1-разряда до МСМК

|

Параметры тренировки |

I разряд |

КМС |

МС |

МСМК |

|

2:40.00 |

2:27.00 |

2:20.00 |

2:13.30 |

|

|

Километраж бега (в км) в год |

3500 |

5000 |

6000 |

7000 |

|

в месяц |

250-350 |

300-500 |

400-650 |

400-750 |

|

Кол-во тренировок в год |

300 |

350 |

460 |

500 |

|

в месяц |

25 |

29 |

38 |

42 |

|

Кол-во соревнований в год |

25 |

20 |

20 |

15 |

|

Кол-во тренировок в год Кроссовый и длительный бег |

140 |

145 |

160 |

170 |

|

Темповый бег |

20 |

30 |

50 |

70 |

|

Бег на отрезках |

20 |

25 |

30 |

40 |

|

Восстановительный бег |

120 |

150 |

220 |

230 |

|

Контрольные тесты Специальная выносливость 40 км зимой |

2:55.00 |

2:45.00 |

2:32.00 |

2:25.00 |

|

летом |

2:45.00 |

2:30.00 |

2:22.00 |

2:12.00 |

|

30 км зимой |

1:55.00 |

1:50.00 |

1:44.00 |

1:40.00 |

|

летом |

1:48.00 |

1:43.00 |

1:39.00 |

1:36.00 |

|

20 км зимой |

1:19.00 |

1:14.00 |

1:08.00 |

1:05.00 |

|

летом |

1:10.00 |

1:06.00 |

1:04.00 |

1:02.00 |

|

15 км зимой |

52.00 |

50.00 |

49.00 |

47.00 |

|

летом |

50.00 |

59.00 |

47.00 |

45.00 |

|

Скоростные качества – 10000 м |

31.40,0 |

30.00,0 |

28.30,0 |

28.00,0 |

|

5000 м |

15.00,0 |

14.30,0 |

14.00,0 |

13.45,0 |

|

3000 м |

8.45,00 |

8.25,00 |

8.05,00 |

7.50,00 |

|

1500 м |

4.05,0 |

3.57,0 |

3.52,0 |

3.48,0 |

Анализ распределения объемов тренировочных средств общей и специальной подготовки в годичном макроцикле показал, что нами выявлено два наиболее часто встречающихся варианта организации тренировочной подготовки квалифицированных бегунов: комплексный и последовательный [5]. Эти варианты организации тренировочной подготовки определяют распределение тренировочных средств, воздействуя которыми в определенной последовательности решается главная задача повышения аэробных качеств энергообеспечения организма.

Первый вариант подготовки характеризуется последовательным развитием общей и специальной выносливости. Используя этот метод, спортсмены ведут целенаправленную подготовку к выступлениям на соревнованиях и мало концентрируют свое внимание на смежные дистанции, главным образом используя их в основном для проверки своего функционального состояния на данный период времени. Подготовка начинается с развития общей выносливость, во время восстановительного периода после соревнований. В следующий период подготовки внимание уделяется повышению специальной выносливости, при выполнении большого объема бега в 1 – восстановительной и 2 – аэробной зоне интенсивности при ЧСС – 100-150 уд/мин, который составляет до 90 % от общего объема бега. Бег в 3 и 4 зоне интенсивности составляет всего 8-9 % при ЧСС – 150-170 уд/мин. И 1-2 % составляет бег в 5 зоне интенсивности при ЧСС – 170 уд/мин и выше, который выполняется на данном этапе за счет коротких отрезков 200-400м и выполнением бега на ритм. Продолжительность предсо-ревновательного периода составляет 6-8 недель. В этот период бег в 1 и 2 зоне интенсивности уменьшается до 70 % от общего объема бега, в 3 и 4 зоне достигает 16-18 %, за счет увеличения доли темпового и повторного бега на длинных отрезках. Бег в 5ой зоне также выполняется в основ- ном на коротких беговых отрезков 200-400 м и выполнением бега на ритм после кроссового и темпового бега.

Второй вариант подготовки характеризуется комплексным распределением тренировочной нагрузки общей и специальной выносливости. Этот вариант распределения тренировочной нагрузки считается более мягким методическим приемом тренировочного процесса, поэтому он часто используют при подготовке начинающие бегунов. Во время использования данного варианта подготовки происходит усреднение двух методов по объему и интенсивности нагрузки для развития общей и специальной выносливости с применением широкого диапазона тренировочных средств. В процентном отношении распределение физической нагрузки по зонам интенсивности по периодам подготовки существенных расхождений не имеют, различия происходят только в распределения тренировочных средств в процессе подготовки [3, 6].

Прогрессирующей тенденцией спорта высших достижений является приближение объема и интенсивности тренировочных нагрузок к пределу функциональных возможностей организма спортсмена. Очень остро эта проблема отражается в циклических видах спорта на выносливость.

Управление подготовкой стайеров требует объективных данных о состоянии организма атлета и уровне его тренированности на конкретном этапе подготовки. Наиболее доступным, легко программиру- емым, регистрируемым и достаточно информативным показателем контроля за состоянием здоровья и физической работоспособностью спортсмена является частота сердечных сокращений (ЧСС). Комплексное применение электроннотехнической аппаратуры в программировании и контроле за ЧСС позволяет более точно управлять тренировочным процессом, избегая перенапряжения и перетренирован-ности организма [9].

Один из основных принципов в подборе режимов интенсивности тренировок сводится к систематическим лабораторным (или полевым) способам определения пульсовых границ – АнП [8].

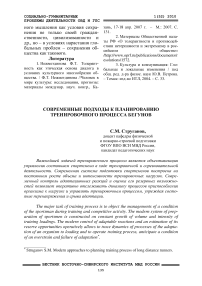

Анаэробный порог – это наиболее распространенный показатель подготовленности бегунов на выносливость. Он характеризует производительность систем транспорта и утилизации кислорода тка- нями мышечной системы и представляет собой скорость бега, выше которой наблюдается резкое возрастание содержания молочной кислоты (лактата) в мышцах и крови [1].

Чем лучше тренированность, тем выше уровень анаэробного порога организма и тем более высокий спортивный результат спортсмен способен показать на соревнованиях. Если сравнить двух спортсменов, которые имеют разный уровень анаэробного порога (тренированности), то спортсмен с более высоким уровнем способен развивать более высокую скорость и дольше поддерживать ее во время преодоления соревновательной дистанции. У менее подготовленного спортсмена анаэробный порог наступает при более низких значениях ЧСС, что указывает на недостаточную мощность его аэробных систем энергообеспечения (рис. 1) [9].

чсс (ударов в минуту)

нетренированный человек уровень лактата (милимоль/литр)

12-и.. 50.. 9.. 8..

6..

5..

тренированный человек анаэробный порог

Рис. 1. Показатели ЧСС нетренированного и тренированного человека на уровне анаэробного порога

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

Анализ тренировочных программ бегунов показал, что объем скоростной работы у квалифицированных бегунов в течение года на скорости АнП и выше составляет всего 6-12 %, и только в «ударные» микроциклы он может повышается до 18-20 %. Объем бега в режимах, имеющих преимущественно углеводное энергообеспечение (со скоростью 85 % от скорости АнП), не превышает 30 % общего объем. Остальные 58-64 % выполняются в аэробном режиме бега [8, 9].

Замечены факты, что повышенные объемы тренировочных нагрузок на скорости АнП и выше приводят к форсированию спортивной формы, и, не смотря на незначительные улучшение результатов на смежных дистанциях, старт на основной дистанции иногда оказывается неудачным.

Исследования энергообеспечения организма спортсменов во время бега длинные дистанции уделено не мало внимания в работах отечественных и зарубежных ученых. Сравнительный анализ показателей зарегистрированных в данных исследованиях позволил выделить несколько признаков характерных для бегунов на длинные дистанции различного уровня подготовленности.

Анаэробный порог является важнейшим физиологическим показателем, отражающим уровень тренированности организма и взаимоотношение между аэробными и анаэробными путями энергообеспечения, а также между величиной ЧСС и интенсивностью физической нагрузки. Чем выше анаэробный порог, тем более развитую аэробную систему энергообеспечения имеет спортсмен, мощность которой может составлять 80-90 % от максимального потребления кислорода (МПК). При этом сам анаэробный порог наступает на более высоком уровне показателя ЧСС. С биохимической позиции АнП соответствует повышению уровня лактата в крови до 4 ммоль/л. Эта концентрация лактата рассматривается как рубеж между аэробными и анаэробными путями энергообеспечения физической нагрузки [4].

Однако максимальное увеличение МПК, при правильно планировании тренировочного процессе, не превышает 20-35 % и достигается в течение 6-12 месяцев регулярных тренировок (R.J. Shephard, 1992; Hollmann, Hettinger, 1980). Проведенные исследования специалистов (Платонов, 1988; Astrand, 1992; Shephard, 1992) отметили, что у многих квалифицированных спортсменов при одинаковом показателе МПК отмечается большой разброс спортивных результатов. Поэтому поиск повышения роста спортивного мастерства тренера и ученые начали искать не в мощности аэробной системы энергообеспечения, а в повышении функциональных возможностей системы энергообеспечения (емкости, экономичности, подвижности).

Для каждого спортсмена анаэробный порог индивидуален и постоянно изменяется под воздействием тренировочных нагрузок. Поэтому при планировании физической работы тренер должен учиты- вать индивидуальный уровень АнП, чтобы правильно построить тренировку в нужных пределах энергетического обеспечения.

Оптимальная интенсивность тренировочной нагрузки при которой происходит наибольший эффект для повышения аэробного энергообеспечения является граница скорости порога анаэробного обмена (АнП). Это оптимальная интенсивность физической работы, которая соответствует концентрации лактата в пределах 3-4 ммоль/л [5, 7].

Резервом повышения экономичности в беге на выносливость является использование жиров в процессе энергообеспечения. Переход от жирового энергообеспечения к углеводному происходит примерно на скорости 85 % от скорости АнП, поэтому применение интенсивных тренировок в этом диапазоне способствуют увеличению скорости окисления жирных кислот и их роли в процессе энергообеспечения физической работы [7, 9].

Работа на скорости АнП позволяет увеличить максимальную аэробную мощность при длительной физической работе. Важным фактором эффективности тренировки является строгий индивидуальный подбор интенсивности упражнений на границе АнП. Даже у спортсменов одного уровня подготовки показатель АнП может находиться на различном уровне. У спортсменов высокой квалификации он может наблюдаться на ЧСС – 170-180 уд/мин. [4].

Основными методами тренировки бегунов на выносливость является использование беговых средств тренировки [3, 6] непрерывного и интервального характера (табл. 2).

Таблица 2

Средства и интенсивность основных физических нагрузок, наиболее часто используемые марафонцами в тренировочном процессе

|

№ п/п |

Тренировочные средства |

Интенсивность нагрузки по ЧСС (уд/мин) |

Зоны энергообеспечения тренировочной нагрузки |

|

1. |

Интервальный бег на отрезках 100-200 м |

175-190 |

анаэробная (алактатная) |

|

2. |

Повторный бег: - на отрезках 400-500 м - на отрезках 1000-5000 м |

165-180 160-170 |

анаэробная (гликолитическая) аэробно-анаэробная |

|

3. |

Темповый бег |

150-160 |

аэробно-анаэробная |

|

4. |

Длительный бег |

130-150 |

аэробная |

|

5. |

Бег в гору: - на отрезках 100-200 м - на отрезках 400-600 м |

180-190 165-175 |

анаэробная (алактатная) анаэробная (гликолитическая) |

|

6. |

Развивающий бег |

140-150 |

аэробная |

|

7. |

Восстановительный бег |

100-120 |

аэробная |

Непрерывный метод тренировки с постоянной скоростью базируются на всевозможных комбинациях скорости бега и его продолжительности. От применения различных комбинаций скорости и продолжительности бега этих тренировочных нагрузок эти методы вызывают специфические воздействия на организм спортсмена.

Бег со скоростью, близкой к скорости на уровне анаэробного порога влияет, в основном, на потребление кислорода в мышцах, а также на их способность удалять лактат. Более продолжительный бег со скоростью, близкой к марафонской скорости, в большей мере предназначен для тренировки марафонцев. Он воздействует, главным образом, на скорость потребления жиров, энерготраты и потребление лактата.

Бег со скоростью ниже соревновательной скорости максимум на 10 %, особенно очень продолжительный, способствует увеличению скорости потребления липидов. Прямые воздействия бега в медленном темпе (со скоростью 80 % от скорости АнП) на факторы, определяющие спортивный результат, довольно ограничены и постепенно нивелируются с уменьшением продолжительности и темпа бега. Тем не менее, эти упражнения могут быть полезны как часть тренировочной программы.

Интервальный метод тренировки используется для повышения производительности скелетных мышц ног и адаптации сердечной мышцы к большим физическим нагрузкам и улучшения кислородного обеспечения работающих мышц.

Среди разновидностей интервального бега бегуны-марафонцы наиболее часто применяют следующие упражнения:

-

• бег на отрезках 200-400 м со скоростью выше уровня анаэробного порога;

-

• бег на отрезках длиной 10003000 м со скоростью, близкой к скорости уровня анаэробного порога;

-

• бег на отрезках длиной 3-7 км со скоростью, близкой к марафонской скорости (или немного выше) с восстановительным бегом с незначительно меньшей скоростью.

Большое значение в подготовке бегунов-марафонцев имеет силовая подготовка. Одной из ее разновидностей наиболее часто применяемой бегунами является бег в гору. Основными разновидностями этого упражнения являются:

-

• Непродолжительный бег в гору 60-100 м; уклон 15-25°. Способствует быстрому увеличению ЧСС, что является эффективным стимулом для увеличения ударного объема крови, количества подводимого к мышцам кислорода и МПК. Это упражнение развивает силу и способствует выведению лактата из мышц в интервалах между повторениями.

-

• Бег в гору умеренной продолжительности 300-400 м; уклон 510°. Вызывает образование неболь-

- шого количества лактата в мышцах и увеличение количества аэробных энзимов, вследствие этого увеличивается потребление кислорода.

-

• Продолжительный бег в гору 600-1000 м; уклон 3-6°. Способствует большему проценту участия в работе разных мышечных волокон.

Помимо основных тренировочных средств спортсменам следует использовать физические упражнения в процессе своей подготовки на те группы мышц, которые не участвуют или мало вовлекаются в беговую работу. Это необходимо в целях профилактики травматизма, для этого подбираются различные упражнения на растягивание перед каждым тренировочным занятием и после его окончания.

Также большое значение в планировании физических нагрузок у спортсменов является проведение медико-биологического контроля за их функциональным состоянием. Знание текущего состояния организма спортсмена на данный момент помогает скорректировать и выбрать адекватную тренировочную нагрузку в зависимости от его самочувствия, тем самым способствует избежать перенапряжения регуляторных систем и адаптационных срывов организма [7, 8].

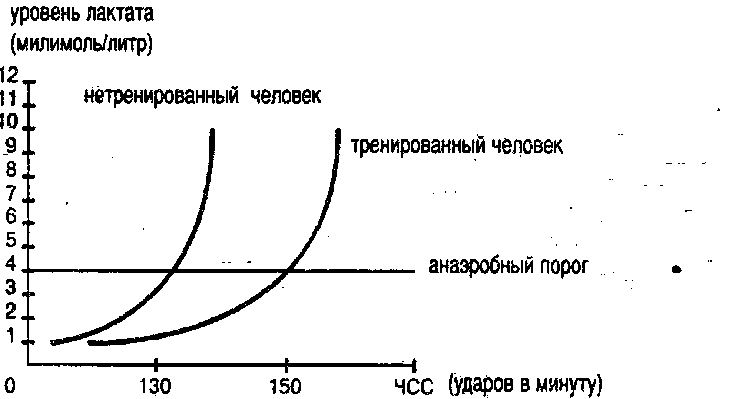

Важнейшим функциональными показателями, которые дают тренерам и спортсменам информацию о состоянии их спортивной формы, является исследование сердечно-сосудистой, вегетативной системы и системы энергообеспечения. Данные методы медикобиологических исследований успешно сочетаются в аппаратнопрограммном комплексе «Омега-Спорт - 2» [10], который дает возможность постоянно контролировать функциональное состояние, индивидуализировать тренировочный процесс и обеспечивать физическую и психическую работоспособность спортсменов на различных этапах тренировочного цикла.

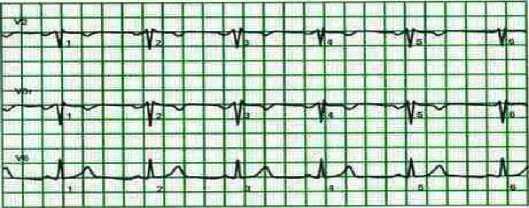

Проведение медикобиологических исследований на аппаратно-программном комплексе «Омега-Спорт - 2» основана на показаниях данных ЭКГ, которые имеют высокую информативность при обследовании функционального состояния спортсмена и дают возможность своевременно проводить лечебные и реабилитационные мероприятия

.

Illlllllllllllllllllll

Тренер:

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:

ФИО

Дата рождения:

Дата тестирования:

Спорт:

174 210

150 1R3

И*«пик< адаптации системы

ЯСС на МГЖ __

ЧСС на ПАНО

VU2 там индекс Индекс аэробной мощности Индекс анаэробной емкости

Ирина Мухина 16 07.1985 (16 лет) 24.06. 2002 - 1 1:21 Легкая атлетика (многоборье) Белова

ДИАГНОЗ

-

1. Достаточным функциональным резервом.

-

2. Высокой скоростью восстановительных процессов

-

3. Выраженной устойчивостью к гипоксии

-

4. Высокими аэробными возможностями

ЗОНЫ ПУЛЬСА

Развитие анаэробных качеств

Поддержание уровня анаэробных качеств

Развитие уровня аэробных качеств

Поддержание уровня аэробных качеств Стимулирование процессов восстановления Реабилитация

180-190 177-179 171-176 159 170 132-158 106-131

Рис. 2. Тест Дифференцированная ЭКГ

Тест дифференцированного ЭКГ характеризует состояние систем энергообеспечения с помощью амплитудно-временных зубцов ЭКГ в состоянии покоя и дифференцированной до первой производной электрокардиограммы ( ∆ ЭКГ) в отведениях V 2 -V 3r -V 6 .

Через анализ амплитудновременных характеристик ЭКГ-зубцов в покое определяется уровень системы энергообеспечения (аэробного и анаэробного) и выводятся пульсовые характеристики различных видов физической деятельности (рис. 2).

На ∆ ЭКГ рассчитывается величина процентного соотношения зубцов R/S в отведениях V 3r -V 2 -V 6 по формуле Rx100/R+S, определяется коррелята параметров системы энергообеспечения:

-

• индекс V О 2 max – относительный;

-

• индекс аэробных возможностей;

-

• индекс анаэробных возможностей;

-

• индекс алактатных возможностей;

-

• индекс адаптационных возможностей системы;

-

• значение ЧСС на порога анаэробного обмена.

Исходя из полученных данных дается заключение о текущем состояние системы энергообеспечения:

-

• функциональный резерв;

-

• скорость восстановительных процессов;

-

• устойчивость к гипоксии;

-

• аэробные возможности.

А также рекомендации, в каких зонах интенсивности (по ЧСС) данный спортсмен способен выполнять тренировочную нагрузку чтобы получить нужный эффект от планируемой тренировки:

-

• развитие анаэробных возможностей;

-

• поддержание уровня анаэробных возможностей;

-

• развитие аэробных качеств;

-

• стимулирование процессов восстановления

-

• реабилитация.

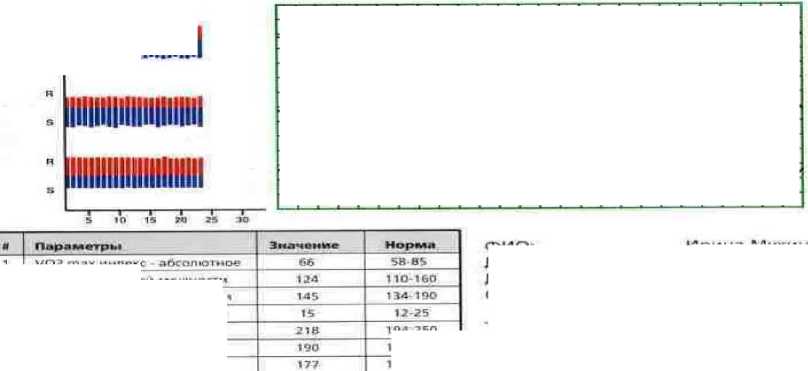

Научно-исследовательские работы по оценке изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время и после совершения того или иного вида физической нагрузки продемонстрировали определенную закономерность изменений ЧСС в зависимости от степени восстановления организма после перенесенной физической нагрузки [2, 4]. В связи с этим информация получаемая при анализе сердечного ритма (рис. 3, 4), посредством вариационной пульсометрии определяет:

-

- текущее функциональное состояние и функциональный резерв;

-

- адаптационные возможности организма к внешним воздействиям (режиму тренировок и отдыха);

эффективность тренировок и восстановительных мероприятий;

раннее выявление состояний перенапряжения и скрытых заболеваний (предстрессовые и стрессовые реакции);

спортивный отбор.

Тест Сердечный Ритм

ФИО Денис Орлон

Дата роитсмиц. Л.. 30/1984 Ц9 лет j

Дата теетироплния; 3/2/2004 1 34РМ

Спорт Легкая атлетика (длинные листании и г Тренер: Лузгин

10 3G 30 40 50 60 70 ВО 90 100 110 120 130 $40 150 ICO ! ГО 180 190 200 210

Аятнаность межагаг амов вагусной регуляции

Активность муыяизмоо СмЧПвтичеснОй рпгулйцио Индекс напряжении

и

Дисперсия амплитуды дыглг апьныж воли

6рдаи*лмио 154 уд/ш»,)

IWWEE СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

Высочим функцноналонум резервом

Параме тры пр обы енжгруажзй

Р^.рщ,.,! Н|| „J, Ц, и, ,

I Э|Йныгишкк1ь npoiwcccfl посстиоплетит

| Роглодован ия роэерйОР __

«нж

Повы иигнио п

Недовосстановление по КРГ - низкая степень срочной адаптации.

Рис. 3. Тест Сердечный ритм (в покое)

Данный подход к планированию ежедневных тренировочных нагрузок в зависимости от текущего функционального состояния спортс-

Рис. 4. Тест Сердечный ритм (после нагрузки мена позволяет без ущерба для здоровья спортсмена преодолевать физическую нагрузку повышенной интенсивности и продолжительности.

Известно, что вариабельность сердечного ритма уменьшается по мере увеличения ЧСС или возрастания интенсивности физической нагрузки. Чем больше значение ЧСС, на которой исчезает вариабельность сердечного ритма, тем лучше текущее функциональное состояние спортсмена. Наоборот, если вариабельность сердечного ритма исчезает на значительно меньших значениях ЧСС, то у спортсмена имеется определенная степень напряжения нервной, гормональной и других систем организма, что связано с имеющимся физическим или психологическим перенапряжением [1, 2, 10]. В таком состоянии не рекомендуется проведение продолжительных или интенсивных тренировочных занятий. В зависимости от этого устанавливается индивидуальная целевая зона ЧСС, в пределах которой физическая нагрузка имеет наиболее оптимальный характер для текущего функционального состояния спортсмена. Данная методика контроля имеет высокую информативность при динамических наблюдениях за эффективностью направленности тренировочных нагрузок.

Список литературы Современные подходы к планированию тренировочного процесса бегунов

- Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте/И.В. Аулик. -М.: Медицина, 1990. -192 с.

- Баевский Р.М. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе/Р.М. Баевский, О.И. Кириллов, С.З. Клецкин. -М.: Наука, 1984. -367 с.

- Баранов В.Н. Соотношение средств беговой подготовки/В.Н. Баранов//Легкая атлетика. -1996. -№ 5. -С.8-9.

- Борилкевич В.Е. Анаэробный порог (АнП) как критерий физической работоспособности на выносливость и его применение в тренировочном процессе/В.Е. Борилкевич, А.И. Зорин/Метод. рек. для студентов специализации и слушателей курсов иностранных тренеров. -М., 1986. -30 с.

- Верхошанский Ю.В. Модель динамики состояния спортсмена в годичном цикле и ее роль в управлении тренировочным процессом/Ю.В. Верхошанский//Теория и практика физической культуры. -1982. -№ 1. -С. 14-19.

- Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов/Ю.В. Верхошанский. -М.: Физкультура и спорт, 1988. -334 с.

- Волков Н.И. Использование физиологических критериев для оптимизации тренировочного процесса/Н.И. Волков, Л.П. Ремизов//Теория и практика физической культуры. -1975. -№ 5. -С. 12-14.

- Кен Б. Управление тренировкой в беге на средние и длинные дистанции с помощью показателя индивидуального анаэробного порога/Б. Кен //Зарубежный спорт: Легкая атлетика: тем. подборка/ВНИИФК. -1992. -Вып. 7. -С. 3-18.

- Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения/В.Н. Платонов. -Киев: Олимпийская литература, 2004. -808 с.

- Сивохов В.Л. Многофункциональная диагностика срочной и долговременной адаптации спортсменов к физической нагрузке/В.Л. Сивохов, Е.Л. Сивохова. -Иркутск: ГОУ ДО ШВСМ, 2006. -24 с.