Современные представления об этиологии и патогенезе генитального пролапса у женщин

Автор: Иманшапиева Л.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Обзоры литературы

Статья в выпуске: 1 т.11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140188508

IDR: 140188508 | УДК: 618.14-007.44:616-02-092

Текст статьи Современные представления об этиологии и патогенезе генитального пролапса у женщин

УДК: 618.14-007.44:616-02-092

Районная поликлиника ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» Минздрава России, с. Дылым, Республика Дагестан

MODERN CONCEPTS OF ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF GENITAL PROLAPSE IN WOMEN

Проблема генитального пролапса (син. – опущение и/или выпадение женских половых органов) продолжает оставаться одной из самых актуальных в гинекологической практике из-за значительных анатомических нарушений, причиняющих женщинам серьёзные беспокойства, дискомфорт в области малого таза и промежности, нарушения функций смежных органов, что в целом ухудшает качество жизни пациенток. Данные о частоте пролапса гениталий варьируют в широких пределах (от 4–5 до 80%) в зависимости от экономического состояния страны и уровня медицинской помощи, от ряда национальных особенностей, культуры населения, количества родов и др. [1]. Следует отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к «омоложению» этой патологии в тех регионах и странах, где высокие показатели рождаемости. Поэтому пути повышения эффективности лечения опущения/выпадения женских половых органов приобретают особую значимость ввиду улучшения показателей женского здоровья. Очевиден тот факт, что без представлений об этиологии и патогенезе опущения и выпадения половых органов трудно выбрать оптимальную тактику лечения, избежать рецидивов заболевания.

Понятие о генитальном пролапсе было чётко сформулировано Д.О. Оттом ещё в 1914 году как о разновидности тазовой генитальной грыжи при ослаблении мышц промежности и дисфункции тазовой диафрагмы. Он обращал внимание, что устранение смещений и выпадений органов малого таза достигается, прежде всего, восстановлением и укреплением мышц тазового дна [2]. Опущение матки – это такое положение органа, когда шейка матки располагается ниже интерспинальной линии. При полном выпадении матка выходит за пределы половой щели полностью, когда же за пределы интроитуса выходит только шейка матки – это неполное выпадение.

Доказано, что опущение и выпадение половых органов является мультифакториальным заболеванием. Установлены главные этиологические факторы в развитии пролапса гениталий: физические, генетические и психологические. Наиболее значимые и распространённые среди них:

-

1. Несостоятельность связочного аппарата матки и тазового дна (дисплазия соединительной ткани [3], родовой травматизм и другие травмы тазового дна в анамнезе, гормональные факторы, возрастные изменения мышечной и соединительной ткани, некоторые экстрагенитальные заболевания с обменными нарушениями);

-

2. Повышение внутрибрюшного давления (тяжёлый физический труд, хронические заболевания лёгких, хронические запоры и др.).

Под влиянием одного или нескольких из перечисленных факторов наступает функциональная несостоятельность связочного аппарата внутренних половых органов и тазовой диафрагмы. При повышении внутрибрюшинного давления органы начинают выдавливаться за пределы тазового дна. При этом различается несколько механизмов патогенеза. Если какой-либо орган находится целиком внутри предельно расширившегося тазового дна, то он, лишившись всякой поддержки, выдавливается через тазовое дно. Если же часть органа лежит внутри, а часть – вне грыжевых ворот, то первая часть его выдавливается, другая же прижимается к поддерживающему основанию. Таким образом, часть, лежащая ещё вне грыжевых ворот, удерживает от вытеснения другую – и тем больше, чем сильнее внутрибрюшное давление.

Тесные анатомические связи между мочевым пузырём и передней стенкой влагалища способствуют тому, что на фоне патологических изменений тазовой диафрагмы, включающей и мочеполовую, происходит опущение передней стенки влагалища, которая влечёт за собой и стенку мочевого пузыря. Последняя становится содержимым грыжевого мешка, образуя цистоцеле. Цистоцеле увеличивается и под влиянием собственного внутреннего давления в пузыре, в результате чего образуется порочный круг.

Важно отметить, что генитальный пролапс – это динамический процесс, который начинается с опущения стенок влагалища, шейки матки и лишь потом самой мат-

ки. Исходя из этого факта предложено множество классификаций опущения половых органов. Green в 1962 году предложил классификацию цистоцеле и пролапса гениталий, которая предусматривает четыре позиции мочевого пузыря по отношению к интроитусу. Цистоцеле первой степени обнаруживается лишь при натуживании и не выходит за пределы влагалища, цистоцеле второй степени обнаруживается без натуживания, а при натуживании находится в зоне интроитуса, цистоцеле третьей степени без натуживания обнаруживается в зоне интроитуса, а при натуживании выходит ниже уровня половых губ. При выраженных формах цистоцеле четвертой степени передняя стенка влагалища находится вне полости влагалища. Развитие цистоцеле обусловлено ослаблением связочного аппарата мочевого пузыря и дефектом пубоцервикальной фасции. Наличие цистоцеле приводит к появлению симптомов стрессовой инконтиненции и к значительному опущению шейки мочевого пузыря [4].

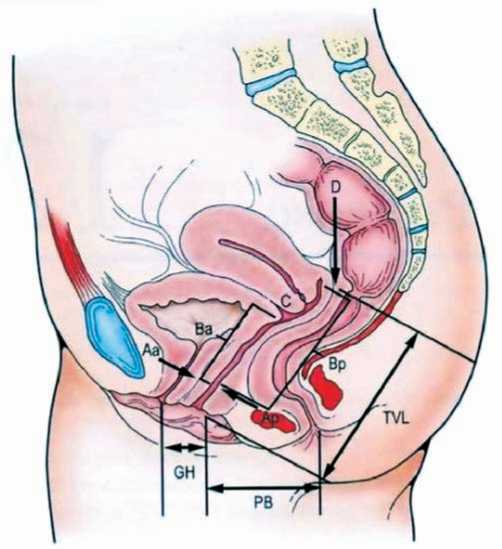

Согласно классификации Международного общества по изучению удержания мочи (International Continence Society, ICS) степень пролапса тазовых органов оценивается по положению следующих измерений и локализаций определённых точек (рис. 1).

Передние локализации.

Аа. Точка, которая находится на 3 см проксимальнее (глубже) от наружного отверстия мочеиспускательного канала. По отношению к входу во влагалище эта точка может варьировать в положении от -3 (норма) до + 3 (опущение).

Ва. Наиболее дистально (поверхностно) расположенная часть передней стенки влагалища. В отсутствии цистоцеле (опущения мочевого пузыря) или любого другого «переднего» опущения эта точка определяется как — 3.

Верхние локализации.

-

С. Наиболее дистальный (близкий кнаружи) край шейки матки или купола влагалища после гистерэктомии.

-

D. Локализация заднего свода влагалища (не определяется если пациентка перенесла удаление матки).

Задние локализации.

Ар. Точка по середине задней стенки влагалища, расположенная на 3 см. проксимальнее (вглубь) от входа во влагалище. По отношению к половой щели (вход во влагалище) эта локализация может варьировать от -— 3 до + 3.

Вр. Наиболее удалённая от входа во влагалища точка на задней стенке влагалища. В отсутствии пролапса определяется как — 3.

Измерения:

TVL. Наибольшая длина влагалища в его нормальном положении.

Рис. 1. Анатомические ориентиры, используемые для определения степени пролапса женских половых органов gh. Расстояние между средними точками входа во влагалище и наружного отверстия уретры.

pb. Измеряется от заднего края входа во влагалище до переднего края анального отверстия.

Все измерения должны быть записаны в виде ряда номеров для позиций Аа, Ва, С, Вр, Ар, TVL, gh и pb (например -3, -3, -7, -9, -3, -3, 9, 2, 2 соответственно, что представляет собой измерения для нормального влагалища и нормального положения тазовых органов). Используя данные измерения, пролапс тазовых органов может быть стадирован следующим образом:

-

• Стадия 0. Пролапса нет. Все локализации находятся в их наивысших точках относительно входа во влагалище.

-

• Стадия I. Наиболее дистальная (выступающая) точка пролапса расположена на 1 см выше входа во влагалище.

-

• Стадия II. Наиболее дистальная (выступающая) точка пролапса расположена на 1 см или меньше чем на 1 см выше, или ниже входа во влагалище.

-

• Стадия III. Наиболее дистальная (выступающая) точка пролапса расположена больше чем на 1 см ниже входа во влагалище, но выступает не более чем на 2 см меньше чем TVL.

-

• Стадия IV. Выпадение тазовых органов на всю длину влагалища (полное выпадение тазовых органов).

Несмотря на некоторую универсальность классификации ICS и более современные параметры, которые следует оценивать, она остаётся достаточно сложной и громоздкой в клинической интерпретации и редко ис-

пользуется практикующими врачами в повседневной практике. В нашей стране наиболее распространена и часто применяется гинекологами классификация М.С. Малиновского, согласно которой различают 3 степени опущения женских половых органов: I степень – стенки влагалища не выступают за вход, при этом шейка матки опускается не также не более, чем до входа во влагалище; II степень шейка матки появляется за пределами входа во влагалище, а тело матки расположено выше его; III степень (полное выпадение) вся матка находится за пределами половой щели.

Необходимость чёткого представления о причинах возникновения и механизмах развития генитального пролапса наряду с оценкой степени выраженности данной патологии предопределяют выбор адекватного метода хирургической коррекции либо с использованием собственных тканей, либо с применением синтетических материалов. Учёт всех этих факторов в совокупности соей будет способствовать повышению эффективности хирургического лечения пролапса и снижению частоты их рецидивов.

Список литературы Современные представления об этиологии и патогенезе генитального пролапса у женщин

- Шалаев О.Н. Генитальный пролапс//Журнал практического акушера-гинеколога, 2008, № 1-2. -С.19-29.

- Д.О.Отт Оперативная гинекология. СПб, Государственная типография, 1914. -586 с.

- Гаспарян С.А., Афанасова Е.П., Старченко Л.В. Этиологические факторы в развитии пролапса гениталий//Матер. науч. Форума «Мать и дитя» 2010. -С.339-340.

- Кан Д.В. Руководство по акушерской и гинекологической урологии, М.: Медицина, 1978. -456 с.