Современные принципы лечения болезни Легг – Кальве – Пертеса у детей

Автор: Рубашкин С.А., Сертакова А.В., Герасимова В.А., Анисимов Д.И., Васильева Г.А., Бахтеева Н.Х.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 4 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: улучшение результатов лечения детей с дистрофическими поражениями тазобедренных суставов на основе разработки патогенетически обоснованного алгоритма ведения данной категории пациентов. Материал и методы. Исследованы 56 детей с диагностированной болезнью Легг — Кальве — Пертеса в возрасте от 4 до 12 лет и 20 детей без патологии тазобедренных суставов, составивших группу сравнения. Результаты. Освещены современные сведения о принципах хирургического лечения болезни Легг — Кальве — Пертеса у детей. Заключение. Представлены результаты лечения данной категории больных с различной стадией патологического процесса в зависимости от вида оперативного вмешательства (костно-пластические операции, формирование васкуляризованного аутотрансплантата, деторсионно-варизирующие межвертельные остеотомии, ротационная межвертельная остеотомия).

Болезнь легг – кальве – пертеса, межвертельная остеотомия, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14917831

IDR: 14917831

Текст научной статьи Современные принципы лечения болезни Легг – Кальве – Пертеса у детей

Тел.: 89272240280.

Наибольшее предпочтение отдается теории, где основной причиной БЛКП считается локальная ишемия проксимального отдела бедра на фоне гемодинамических расстройств [4, 5]. В связи с этим актуальным направлением лечения данной категории больных является улучшение трофики ТБС как консервативными, так и оперативными методами. Существуют множество способов хирургического лечения патологии. В прошлом широкое распространение получила туннелизация проксимального отдела бедра [6, 7]. Кроме того, определенную популярность приобрел способ реваскуляризации головки и шейки бедра с использованием аутотрансплантата на питающей мышечной ножке, содержащей сосудистонервный пучок [8]. Однако длительный восстановительный период, отсутствие адекватной разгрузки структур ТБС после данных оперативных вмешательств заставили отказаться от них, как самостоятельных методов лечения.

В настоящее время в основном применяют две группы оперативных вмешательств при БЛКП. К первой группе относятся декомпрессивные операции с наложением спице-стержневых аппаратов, обеспечивающих длительную разгрузку ТБС [9, 10]. Вторую группу составляют различные виды межвертельных остеотомий, нередко в сочетании с ацетабулопласти-кой или субхондральным моделированием головки бедра [11, 12].

Примечательно, что в литературе имеется недостаток информации о применении определенной методики оперативного лечения в зависимости от возраста детей, сроков заболевания и стадии процесса, что обусловлено отсутствием четких показаний к оперативному вмешательству. В связи с этим в настоящее время проблема лечения детей с асептическим некрозом головки бедра остается нерешенной, что свидетельствует об актуальности научного исследования в данной области.

Цель: улучшение результатов лечения детей с дистрофическими поражениями тазобедренных суставов на основе разработки патогенетически обоснованного алгоритма ведения данной категории пациентов.

Материал и методы. В исследование включены 56 детей (16 девочек и 40 мальчиков) с диагностированной болезнью Легг – Кальве – Пертеса в возрасте от 4 до 12 лет (средний возраст 7,3±0,8 года). Для постановки диагноза использовали клинический, КТ-и рентгенологический методы, а также допплерографическое исследование регионарного кровотока на уровне тазобедренных суставов.

Клинический метод исследования заключался в тщательном сборе анамнеза о течении болезни (время появления первых жалоб, симптомов и пр.). Во время осмотра уделяли внимание длине, оси конечности и сегмента, наличию деформации. Рентгенологическое исследование включало рентгенографию тазобедренных суставов до и после операции через 2 мес., 6 мес. и 1 год. Рентгенологическое исследование позволяло определить наличие остеонекроза и пространственные изменения в пораженном суставе, а также оценить степень регенерации после выполненного оперативного вмешательства. В ряде случаев для уточнения локализации и размеров очага поражения выполняли КТ-графию. Допплерографический метод исследования позволил определить состояние кровотока в сосудах в области пораженного сустава и выявить изменения в суставе на ранней стадии. Оценивали показатели регионарного кровотока: систолическую скорость кровотока (Vps) и индекс резистентности (Ri) глубокой артерии бедра (ГАБ) и латеральной огибающей артерии бедра (ЛОАБ). Группу сравнения составили 20 детей без патологии тазобедренных суставов, распределенных по полу и возрасту. Все полученные данные обработаны с помощью методов непараметрической статистики. Определяли среднюю (М), медиану (Ме), 25 и 75%-ный процентили. Достоверность различий определяли с помощью критерия Вилкоксона при 95%-ном пороге вероятности.

Результаты. Все пациенты были разделены на четыре группы в зависимости от вида оперативного вмешательства. 1-ю группу составили 12 детей, которым проводились костно-пластические вмешательства (реваскуляризация головки и шейки бедра с использованием аутотрансплантата на питающей мышечной ножке). Во 2-ю группу вошли 10 пациентов, прооперированных способом, разработанным в СарНИИТО (патент РФ № 97100318 от 01.10.1997 г.). 3-я группа включила 19 детей, которым выполнена деторсионно-варизирующая остеотомия. В 4-ю группу вошли 15 детей после межвертельной ротационной корригирующей остеотомии.

Пациенты всех групп наблюдения предъявляли характерные жалобы на боли в области пораженного сустава, усиливающиеся при физической нагрузке; постепенное ограничение движений в суставе, в частности сгибания и отведения в тазобедренном суставе пораженной конечности. Лишь у пациентов 3-й группы отмечен более поздний срок периода обращения за медицинской помощью (14–30 дней) и периодичность появления боли и ее уменьшения.

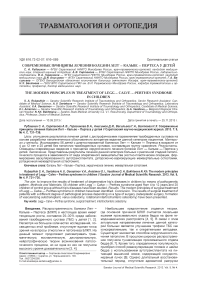

Рентгенологическое исследование пациентов 1-й группы констатировало во всех случаях признаки поражения эпифиза бедренной кости. У 7 пациентов (58%) отмечалось частичное поражение головки бедра, а у остальных 5 пациентов (41 %) — тотальное поражение. Для уточнения размеров очага некроза данным больным в дооперационном периоде производили рентгенологическое исследование в селективных проекциях и КТ-графию, при этом очаг поражения локализовался в различных отделах головки бедренной кости и составлял 25-75% ее площади (рис. 1).

Во 2-й группе выявлено частичное поражение головки бедренной кости в 70% случаях (7 пациентов) и тотальное поражение в 30% (3), при этом очаг поражения локализовался в различных отделах головки бедренной кости, за исключением апикальной зоны, и составлял от 25 до 50% ее площади.

В 3-й группе в дооперационном периоде во время рентгенологического исследования в 100% случаев выявлено тотальное поражение эпифиза бедренной кости. По нашему мнению, это было связано с более поздними сроками обращения пациентов и, как следствие, отсроченной диагностикой патологии. КТ-исследование выполняли в 15,7% случаях (3 пациента), при этом оно проводилось не с целью определения размеров очага поражения, а для визуализации анатомических изменений в суставах с последующим планированием тактики лечения.

Анализ рентгенограмм детей 4-й группы выявил во всех случаях частичное поражение эпифиза. Для определения размеров и локализации очага некроза были выполнены рентгенограммы в селективных проекциях, при этом очаг поражения локализовался в различных отделах головки бедренной кости и составлял от 25 до 50% ее площади. По данным КТ-исследования следует отметить, что у 6 пациентов (40%) очаг поражения локализовался по передненаружной поверхности эпифиза, у 4 (26,6%) по задненаружной поверхности, а у 5 (33,4%) в апикальной зоне. Таким образом, учитывая критерии локализации и размера очага остеонекроза, в качестве тактики лечения планировали именно ротационную остеотомию.

Результаты допплерографического исследования регионарного кровотока в тазобедренных суставах пациентов всех групп наблюдения представлены в таблице.

Отмечены достоверные сдвиги скорости кровотока по ГАБ и ЛОАБ для больных всех групп исследований почти на четверть (р<0,0004) по сравнению

1 2

Рис. 1. Рентгенограмма (1) и КТ-изображение (2) тазобедренного сустава пациента Ш., 10 лет. Диагноз: болезнь Легг – Кальве – Пертеса, II стадия, частичное поражение эпифиза.

Очаг некроза, занимающий 50% площади, расположен апикально

с аналогичными данными группы сравнения. Значимое снижение линейной скорости кровотока в большинстве случаев подтверждало наличие регионарных расстройств периферического кровоснабжения пораженного тазобедренного сустава (см. таблицу).

Результаты допплерографического исследования кровотока тазобедренных суставов

|

Группы пациентов |

Показатели кровотока в артериях |

|||

|

ГАБ, см/с |

ЛОАБ, см/с |

|||

|

Vps (M) |

Ri (M) |

Vps (M) |

Ri (M) |

|

|

Группа сравнения (n=20) |

0,62 |

1,1 |

0,55 |

0,99 |

|

1-я группа (n=12) |

0,42* |

0,95* |

0,39* |

0,77* |

|

2-я группа (n=10) |

0,40** |

0,95** |

0,39** |

0,77** |

|

3-я группа (n=19) |

0,38*** |

0,77*** |

0,32*** |

0,72*** |

|

4-я группа (n=15) |

0,40**** |

0,90**** |

0,39**** |

0,77**** |

Примечание: М — среднее, p — уровень достоверности (знаково-ранговый критерий Вилкоксона) по отношению к показателям группы сравнения (р*=0,004; р**=0,004; р***=0,002; р****=0,004).

Возможно, результатом ухудшения трофики стало появление зон локальной ишемии с исходом в некроз. Данный факт свидетельствует о выраженном нарушении кровоснабжения костно-суставных структур тазобедренного сустава, что спровоцировало появление значительного по распространенности очага остеонекроза головки бедра.

Таким образом, результаты анализа допплерографического исследования показали снижение гемодинамики регионарного кровотока тазобедренных суставов. Особенно выраженные изменения были отмечены у пациентов 3-й группы с верифицированным тотальным поражением эпифиза бедра. Очевидно, что имеется прямая зависимость между степенью альтерации костной ткани и уровнем нарушения кровообращения.

Всем пациентам 1-й группы выполнялись костно-пластические оперативные вмешательства, направленные на улучшение трофики и регионарного кровотока в ТБС. При этом 9 больным (75%) пластика осуществлялась аутотрансплантатом из малоберцовой кости, а 3 (25%) — синтетическими костно-пластическими материалами. При анализе хорошие результаты (отсутствие боли при движении в ТБС, увеличение объема движений в суставе, восстановление нормальной биомеханики походки) были получены у 5 больных (41,6%) с I и II стадиями заболевания и частичным поражением эпифиза, удовлетворительные (снижение интенсивности болевого синдрома, увеличение объема движений в ТБС, незначительные нарушения биомеханики походки) — у 3 детей (25%) со II стадией заболевания. Неудовлетворительные (сохранение болевого синдрома, ограничение движений в ТБС, нарушенная биомеханика походки) результаты составили треть всех случаев — 4 пациента (33,4%). По-видимому, неудовлетворительные исходы оперативного лечения связаны с тотальным поражением головки бедра на фоне диспластических изменений компонентов сустава.

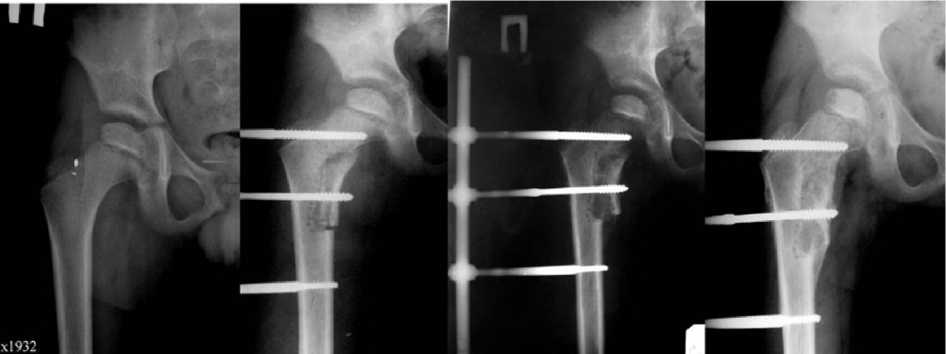

По разработанному в институте способу прооперированы 10 пациентов 2-й группы с I–III стадиями заболевания. Данный метод относится к категории костно-пластических оперативных вмешательств. Целью его стало формирование васкуляризованного аутотрансплантата в под- и межвертельной области бедренной кости с последующим его смещением в аппарате внешней фиксации и формированием протяженного регенерата (рис. 2).

Кроме того, в условиях отсутствия перегрузки сустава формировалась хорошая трабекулярная сеть с правильным ориентированием волокон субхондральной кости. Благодаря эффекту декомпрессии выполненная операция позволила обеспечить длительную разгрузку пораженного сегмента с эффектом стимуляции кровообращения. Хорошие результаты лечения были получены в 70% случаев (7 пациентов), в эту группу входили больные как с тотальным, так и с частичным поражением эпифиза. Следует отметить, что очаг некроза располагался периферийно. Удовлетворительные результаты получены у 2 пациентов (20%) с тотальным поражением эпифиза и апикально расположенным частичным очагом некроза. Неудовлетворительный результат отмечен у одного ребенка (10%) с наличием вальгусной деформации проксимального отдела бедренной кости. Наличие данной деформации потребовало впоследствии выполнения межвертельной остеотомии.

Таким образом, применение данного способа наиболее оправдано у больных как с тотальным, так и с частичным поражением эпифиза, расположением очага некроза в ненагружаемой зоне при анатомически правильных взаимоотношениях в суставе.

Пациентам 3-й группы с I–III стадиями заболевания выполняли межвертельные деторсионно-варизи-рующие медиализирующие остеотомии бедренных костей. Данный вид оперативного лечения приводил к выведению очага некроза из-под повышенной нагрузки, а также способствовал нормализации анатомических взаимоотношений в суставе. Анализ отдаленных результатов констатировал: хорошие результаты были получены в 63,1% наблюдений (12 пациентов), удовлетворительные в 15,7% (3), неудовлетворительные в 21,2% случаев (4). Во всех случаях удалось исправить имеющиеся нарушения анатомических взаимоотношений в суставе и при этом осуществить его полноценную разгрузку. Данный способ оперативного вмешательства является оптимальным методом лечения при наличии анато-

Рис. 2. Рентгенограммы пациента С., 7 лет. Диагноз: болезнь Легг – Кальве – Пертеса, II стадия. 1 — до операции; 2–4 — этапы формирования васкуляризованного аутотрансплантата в межвертельной области бедренной кости с последующим его смещением в аппарате внешней фиксации (АВФ) и формированием протяженного регенерата

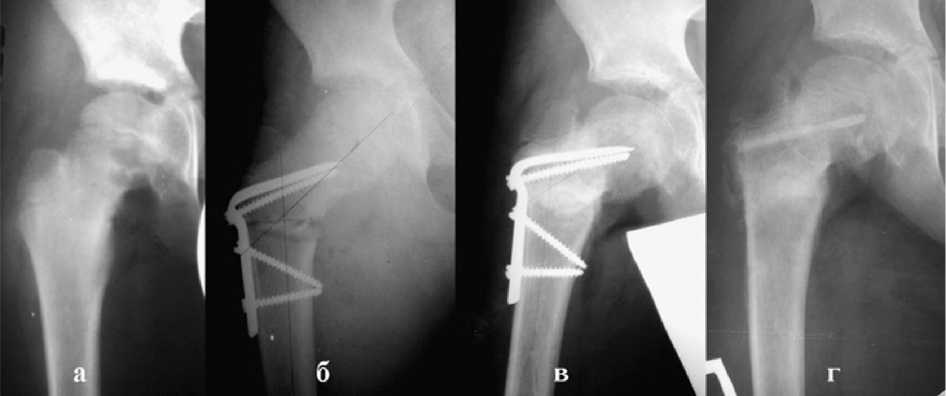

Рис. 3. Рентгенограммы пациента Я., 5 лет. Диагноз: болезнь Легг – Кальве – Пертеса, II стадия, частичное поражение эпифиза. 1 — до операции; 2–3 — этапы переднеротационной остеотомии; 4 — после удаления металлоконструкции с применением аллопластики дефекта головки бедра

мических изменений в суставе и тотальном поражении головки бедра.

Хорошие результаты лечения в 4-й группе были получены у 12 (80%), удовлетворительные у 2 (13,3%) пациентов (рис. 3).

Планирование хирургических вмешательств осуществлялось с учетом полученных результатов обследования, рассчитанной скиаграммы ТБС и особенностей анатомии пораженного сустава по данным 3D-реконструкции КТ-исследования. Выведение очага поражения из-под нагрузки осуществлялось не только за счет уменьшения шеечно-диафизарного угла, но и за счет ротационного смещения проксимального отдела бедренной кости. В 60% случаев (9 пациентов) была выполнена экстензионная (переднеротационная) остеотомия, что позволяло вывести из-под нагрузки очаг поражения, расположенный преимущественно по передней поверхности головки бедра.

У 6 пациентов (40%) применяли флексионную (заднеротационную) остеотомию. Выбранная тактика операции определялась положением очага остеонекроза, уточненными данными КТ-исследования. Высокая эффективность данного метода обусловлена одномоментным выведением очага из-под нагрузки, что способствовало сохранению достаточного уровня локального кровоснабжения, отсутствию дополнительных сил напряжения в кости.

Обсуждение. Костно-пластические оперативные вмешательства, которые проводились пациентам 1-й группы, оказались эффективны только у детей с I стадией заболевания и небольшим очагом поражения эпифиза. Скорее всего, это связано с низкой эффективностью данных видов оперативных вмешательств и отсутствием восстановления конгруэнтности суставных поверхностей. Кроме того, срок восстановления пациентов после данного оперативного вмешательства был удлинен на 15-23% по сравнению с другими группами. Таким образом, целесообразно использовать костно-пластические операции как дополнительный метод стимуляции кровообращения в зоне остеонекроза на заключительном этапе лечения.

Лечение в виде костно-пластического оперативного вмешательства, проводимого по разработанному способу, также показало хорошие результаты только при частичном поражении эпифиза и анатомически правильном расположении костных компонентов ТБС.

У пациентов 3-й группы хорошие результаты были получены как при I, так и при III стадии БЛКП. Это связано с радикальностью и высокой эффективностью данного оперативного пособия. Следует отметить, что данный вид оперативного вмешательства является методом выбора при тотальном поражении эпифиза бедренной кости и наличии нарушений анатомических взаимоотношений в суставе.

У большинства пациентов 4-й группы были получены достоверно хорошие результаты с восстановлением анатомических параметров ТБС. Во время операции наряду с полноценной разгрузкой пораженного сустава участок некроза выводился в не-нагружаемую часть головки бедренной кости. Сроки восстановления головки бедра у таких пациентов были на 12-18% меньше, чем у пациентов, которым выполнялась межвертельная остеотомия. Это связано с тщательным отбором пациентов на операцию, главным критерием которого было периферийное положение очага остеонекроза.

Заключение. Анализ ранее проведенных оперативных вмешательств показал, что хорошие результаты наблюдаются у пациентов с начальной стадией заболевания и частичным поражением эпифиза при выборе любого метода хирургического лечения.

В настоящее время группа костно-пластических оперативных вмешательств имеет ретроспективное значение и не может применяться как самостоятельный метод лечения из-за недостаточной эффективности, отсутствия влияния на анатомические взаимоотношения в пораженном суставе, длительного срока реабилитации в послеоперационном периоде. Однако они могут применяться в качестве дополнительной меры по стимуляции кровообращения в головке бедра.

Операция формирования васкуляризованного аутотрансплантата имеет хорошую эффективность, но при условии отсутствия нарушений анатомических взаимоотношений в суставе и неапикального расположения очага остеонекроза.

Межвертельная остеотомия как оперативный метод лечения обладает рядом преимуществ. Так, рота-ционно-варизирующие межвертельные остеотомии, суть которых заключается в выведении очага некроза в ненагружаемую часть ТБС за счет проведения смещения шейки и головки бедра, способствуют полному восстановлению биомеханически правильной формы головки бедра, нормализации ее трофики. В свою очередь, быстрая реконструкция суставных поверхностей обеспечивает сокращение сроков реабилитации пациентов с болезнью Легг – Кальве – Пертеса [10–12].

Таким образом, создание дифференцированного подхода к методу лечения позволило бы существенно сократить сроки лечения детей, получить в большинстве случаев хорошие результаты, а также снизить риск послеоперационных осложнений [1, 6, 11].

Список литературы Современные принципы лечения болезни Легг – Кальве – Пертеса у детей

- Баталов О. А., Мусихина И. В., Пермяков Д. Б. Диагно¬стика и лечение болезни Пертеса: метод. рекомендации. Н. Новгород, 1996. 15 с.

- Щекин О. В., Коломийчук Н. В. Причины возникновения и ранняя диагностика болезни Легг -Кальве -Пертеса//За¬порожский медицинский журнал. 2011. Т. 13, № 5. С. 86-89

- Вишняков А. Е. Современные взгляды на лучевые ме¬тоды диагностики асептического некроза бедренной кости//Лучевая диагностика. 2006. № 1. С. 107-111

- Щекин О. В., Коломийчук Н. В. Причины возникновения и диагностика болезни Легг -Кальве -Пертеса//Актуальнi питання фармацевтичноi i медичноi науки та практики. 2010. Випуск XXIII, № 1. С. 105-109

- Назаров Е. А., Селезнев А. В. Внутрикостное кро¬вяное давление//Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. 2003. № 1. С. 91-93

- Соснин А. Г., Баталов О. А. Хирургическое лечение детей и подростков с болезнью Легг -Кальве -Пертеса//Матер. Всерос. науч. практ. конф. детских ортопедов-травма¬тологов. СПб., 1995. С. 188-189

- Boyer D., Miskelson M., Ponseti J. Slipped capital femoral epiphysis//J. Bone Joint Surg. 1981. Vol. 63, № 1. P. 85-95

- Норкин И. А., Дауров А. III., Бахтеева Н. Х. Хирургическое лечение болезни Пертеса: информ. письмо. Саратов, 1997. 8 с.

- Обоснование новых способов лечения заболеваний тазобедренного сустава у детей/Х. З. Гафаров, Я. Х. Ибрагимов, И. Ф. Ахтямов [и др.]//Современные аспекты чрескост¬ного остеосинтеза по Илизарову: матер, науч. конф. Казань, 1991. С. 6-9.

- Соколовский A. M., Крюк А. С. Хирургическое лече¬ние заболеваний тазобедренного сустава. Минск: Навука i тэхшка, 1993. 248 с.

- Ахтямов И. Ф., Абакаров A. A., Белецкий A. B. За¬болевания тазобедренного сустава у детей: диагностика и хирургическое лечение. Казань, 2008. 455 с.

- Poul J., Vejrostova M. Rotational acetabular osteotomy in the treatment of Legg -Calve -Perthes disease//Acta Chir. Orthop. Traumatol. Cech. 2001. Vol. 68, № 6. P. 357-362.