Современные проблемы и тенденции развития технического обслуживания машин в сельском хозяйстве

Автор: Сизов И.Г., Соломкин А.П., Мяло О.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (39), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные этапы развития технического обслуживания машин в сельском хозяйстве. Дана характеристика трех основных этапов развития технического сервиса машин, определены основные условия наиболее эффективной работы системы технического сервиса.

Техническое обслуживание, трактор, надежность, отказ, эксплуатация, товаропроизводитель

Короткий адрес: https://sciup.org/142142587

IDR: 142142587 | УДК: 631.3.072

Текст научной статьи Современные проблемы и тенденции развития технического обслуживания машин в сельском хозяйстве

Развитие технического обслуживания машин в сельском хозяйстве напрямую зависит от соотношения численности тракторов, численности и квалификации механизаторов, надежности, сложности и стоимости машин. В 1940 г. было 535 тыс. тракторов, в 1950 г. – 595 тыс., в 1960 г. – 1122 тыс., в 1970–1977 тыс., в 1980 – 2562 тыс. В 1990 г. по России насчитывалось 1365 тыс. тракторов. Таким образом, число трактористов–машинистов, приходящихся на 100 тракторов, соответственно равно 233 человека, 199, 162, 124 и 118 человек в 1980 г. В настоящее время на каждый трактор приходится меньше одного человека.

Этот диапазон изменений от лучшего к худшему, на наш взгляд, охватывает 3 этапа развития технического сервиса машин в сельском хозяйстве.

Первый этап связан с организацией и функционированием машинно-тракторных станций (МТС). В это время эксплуатировались и обслуживались тракторы типа СТЗ-ХТЗ (колесный 3,25 л.с.), АСХТЗ-НАТИ и тракторы С-60 и С-65 (ЧТЗ).

Правилами технического ухода предусматривалось 6 видов технических обслуживаний: два ежесменных ТО-1 и ТО-2 – после первой и второй смен (в том числе обслуживание трактора во время смены). ТО-3 – в перерыве между сменами, например для трактора СХТЗ – через 22 га мягкой пахоты (га м.п.), ТО-4 – через 45 га м.п., ТО-5 – через 130 га м.п., ТО-6 – через 265 га м.п., при этом ТО-5 и ТО-6 проводились в закрытом помещении. Для проведения ТО требовались только штатный инструмент и приспособления для заливки подшипников баббитом и их расточки. Двигатель почти полностью разбирался и проверялся. Моторное масло частично сливалось по средний сливной краник во время смены. В обслуживании участвовали 6 человек (ТО-1 и ТО-2 – 4 человека). На каждый час чистой работы приходилось 0,72 – 0,78 чел./ч работ по техническому обслуживанию (табл. 1).

Получается следующее: чтобы трактору отработать 1 ч, необходимо было затратить около 1 чел./ч на техническое обслуживание. Контроль за выполнением правил технического ухода в МТС возлагался на «Наркоматы земледелия республик». За нарушение правил технического ухода за тракторами на работников МТС и совхозов налагались взыскания, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. В результате трактор СХТЗ вырабатывал около 4,4 га м.п. за смену, СХТЗ-НАТИ – 7,5-8,2 га м.п., С-60 и С-65 – 12 га м.п., как и планировалось [1].

Таблица 1

Трудоемкость технического обслуживания, приходящаяся на 1 ч чистой работы по маркам тракторов

|

№ п/п |

Марка трактора |

Трудоемкость технического обслуживания , приходящаяся на 1 ч чистой работы трактора , чел ./ ч |

|

1 |

СТЗ-ХТЗ |

0,42 |

|

2 |

СХТЗ-НАТИ |

0,72 |

|

3 |

С -60 |

0,76 |

|

4 |

С -65 |

0,78 |

|

5 |

ДТ -54 |

0,19 |

|

6 |

К -700 |

0,17 |

Второй этап связан с появлением более надежной техники, завершением дизелизации тракторов и ликвидации МТС. Трудоемкость ТО значительно снизилась благодаря использованию более совершенных масел и смазок, уплотнений, системы пуска двигателя, алюминиевых поршней и сталеалюминевых вкладышей, систем смазки и охлаждения и др. В этот период действовала периодичность ТО: 10-60-240-960 мото/ч. Обслуживание техники было возложено на трактористов-машинистов и мастеров-наладчиков. Это было оправданно в связи с усложнением техники: часть работ по ТО перекладывалась на более квалифицированного мастера-наладчика. Вместе с тем эта система по дисциплине функционирования уступала предыдущей. Так, в частности, объемы работ по техническому обслуживанию трактора К-700 составляли в среднем 45% от плана. Средняя наработка на отказ – 142 ч, а межремонтная – 2100 ч. При этом среднее время устранения одного отказа – 4,82 ч (по группам сложности 1,7; 6,1 и 16,6 ч), а среднее время ожидания устранения одного отказа – 23,6 ч. В диапазоне уровня выполнения ТО простои трактора могли изменяться от 270 до 1380 ч в год, или в 5 раз.

Если на первом этапе развития системы ТО удавалось обеспечить жесткое выполнение ТО и практически безотказную работу трактора во время смены, то на втором этапе возникает проблема с обеспечением безотказности и долговечности тракторов.

Для обеспечения безотказной работы тракторов на втором этапе развития системы техобслуживания была создана мощная, практически индустриальная база обслуживания и ремонта тракторов. Так, например, для тракторов типа К-700, по нашим расчетам, для обеспечения их оптимальной готовности (0,82 – 0,85) была создана материально-техническая база, составляющая по капитальным затратам 0, 45 – 0,52 руб. на 1 руб. балансовой стоимости трактора (в сопоставимых ценах 1990-х гг.) [2].

Промышленность не принимала участия в этой деятельности, ограничиваясь изготовлением машин и запасных частей, не проявляя особого интереса к повышению их надежности. Однако как влияет улучшение показателей надежности на стоимость трактора и как влияют недоработки промышленности в этом плане на издержки в процессе эксплуатации? Например, Н.Н. Кулаков и А.О. Заторуйко, P.R. Gyllenhaalp и др. [3,4] считают, что функция стоимости (С) при повышении надежности восстанавливаемых систем от параметров надежности имеет вид:

C = C0 X

K,

V K П )

a

,

где С 0 – базовая цена изделия;

KП

т

ср

Н + Т™ ’

ср где Тср – среднее время простоя изделия на устранение отказа;

Н – средняя наработка на отказ.

Тогда получится:

C = C0 X

f TTxkH^r! ^ a

V(H0 + To )x T )

.

То есть чем выше наработка на отказ проектируемого изделия и меньше время восстановления отказа Т в сравнении с базовым с меньшим Н 0 и большим Т 0 , тем выше коэффициент в квадратных скобках.

Или другой вариант:

(\-рЛ a

C = с х| 1— P 1 , 0 ( 1 - P)

где Р 0 – вероятность безотказной работы базового изделия;

Р – вероятность безотказной работы проектируемого изделия.

Для нас эти показатели вряд ли подойдут, поскольку KП

Т

в сравнении с

Н + Т

коэффици-

Н ентом готовности, принятым для радиоэлектронной аппаратуры Кг =-----, не несут принци-

Н + Т

Т пиальной смысловой нагрузки, а если бы было просто Кп = , тогда оно бы выражало смысл

Н

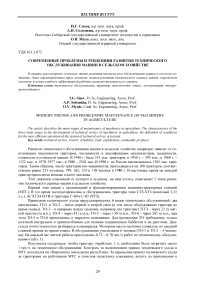

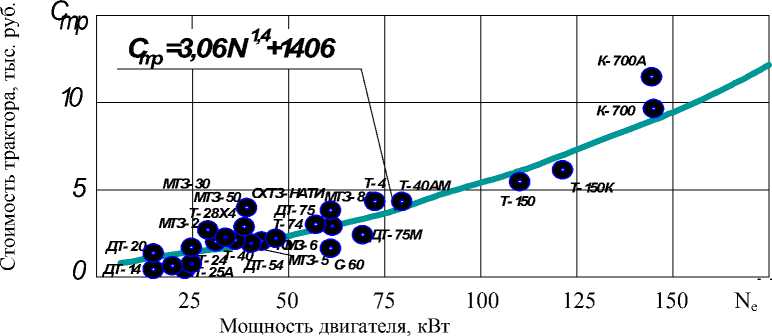

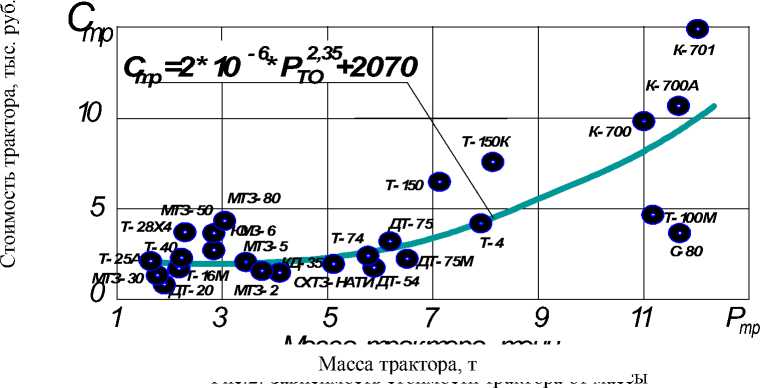

(см. табл. 1). Но эти зависимости интересны тем, что характеризуют соотношение цены изделия от показателей безотказности. Используя имеющиеся данные о стоимости, массе и мощности двигателя, а также средневзвешенной трудоемкости технического обслуживания (трудоемкость периодических технических обслуживаний, приведенная к одному ТО tсв ), посмотрим зависимости на рисунках 1-3). На рисунках 1-2 стоимость тракторов приведена в сопоставимых ценах 1990-х гг.

Рис.1. Изменение стоимости трактора от мощности двигателя

Масса трактора, т

Рис.3. Изменение средневзвешенной трудоемкости технического обслуживания от массы трактора

Исследуя приведенные зависимости с помощью многофакторной корреляционной модели, получаем зависимость стоимости трактора Стр от мощности, массы и средневзвешенной трудо- емкости ТО:

с

тр

PT х N 074 0,112 t св

При этом Rm = 0,81, ошибка OS = 11% свидетельствуют о том, что факторы выбраны удачно и приведенное уравнение довольно точно может характеризовать увеличение стоимости трактора от приведенных показателей. При этом весомость показателей ( П ) в долях единицы Пм = 0,586, ПР = 0,275 и П, = 0,138.

N Р тр t св

Таким образом, можно констатировать, что повышение технического уровня машин с позиции надежности не так затратно: П ^ 0,138, и это подтверждает эксплуатация зарубежной тех-tсв ники. Повышение технического уровня и качества машин равнозначно увеличению ее количества.

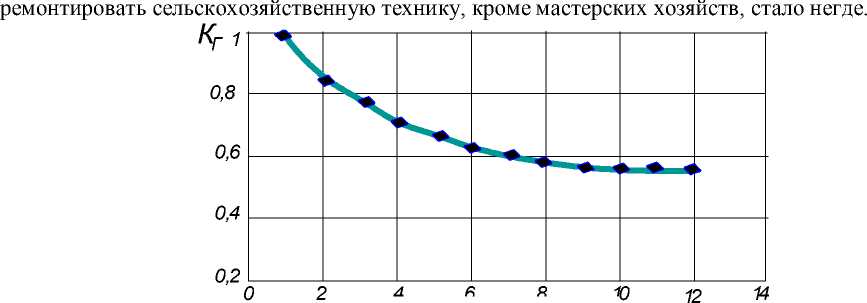

Третий этап развития системы технического сервиса связан с развалом СССР и появлением современной по надежности зарубежной техники. В этот период на каждый трактор приходится менее одного механизатора. На 100 га посевной площади имеется 145 л.с. вместо 300 л.с. Более 70% техники находится за пределами амортизационных сроков (по Омской области около 90%), ремонту подвергаются 60-65% парка тракторов. Ремонт и обслуживание техники выполняют сами трактористы-машинисты, в результате готовность техники не превышает 60% (рис. 4). Большинство ремонтно-обслуживающих предприятий коммерциализировалось (до 60%). Обслуживать и

Срок эксплуатации, лет

Рис.4. Зависимость коэффициента готовности техники от срока эксплуатации

В связи с упадком отечественной промышленности внутренний рынок находится под влиянием экспансии зарубежной техники. В ней используется большое число электронных систем, которые управляют работой двигателя, трансмиссией, тормозной системой, рабочими органами; работой самодиагностики электронных систем, климат-контроля в кабине, навигации, связи и др. Сбор информации с датчиков, обработка данных, формирование управляющих сигналов происходит в элементарных блоках управления (ЭБУ), функции которых – непрерывный контроль составляющих системы, сохранение и обработка данных, их сравнение с заданными, распознавание ошибок, расчет управляющего сигнала, контроль состояния исполнительных механизмов.

Все это создает предпосылки к тому, что в этих условиях наиболее эффективной системой технического сервиса является дилерская система фирменного сервиса с созданием сети независимых дилерских служб и специализированных предприятий по ремонту сложных агрегатов. Дилерская система, что очень важно, является связующим звеном между производителем техники и сельхозпроизводителем. Но дилерская служба будет работать эффективно и оперативно только в том случае, если будет обеспечен приоритет сельскохозяйственного товаропроизводителя, установлена полная ответственность дилера перед сельхозтоваропроизводителем за качество реализуемой техники, ее обслуживание, обеспечение запасными частями в период эксплуатации машин, нести финансовую ответственность за нанесенный сельхозтоваропроизводителю ущерб вследствие превышения нормативно допустимых договорных сроков устранения отказов. Однако дилерская служба не может решать такие задачи из-за отсутствия материально-технической и финансовой базы, а также фактического отсутствия потребителя услуг. В период экономической нестабильности и продолжающего спада производства, диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию нет основания ожидать в ближайшее время подъема покупательной способности коллективных и фермерских хозяйств, а значит, и роста их технической оснащенности. Поэтому в этот период – период вступления России в ВТО – крайне важна государственная поддержка сельскохозяйственного товаропроизводителя на приобретение современной техники, а также сельскохозяйственного страхования.