Современные проблемы трансформации сбережений населения в организованные инвестиционные ресурсы

Автор: Севрюков Денис Сергеевич

Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim

Рубрика: Финансы

Статья в выпуске: 2 (2), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются вопросы вовлечения сбережений населения в экономический кругооборот. Показана проблема увеличения объема накопления денежных средств в условиях отсутствия в России эффективных институтов, обеспечивающих трансформацию сбережений в инвестиции. Определена необходимость разработки механизмов повышения привлекательности сферы доверительного управления в целях решения проблемы избыточного накопления денежных средств.

Накопления и сбережения населения, коллективные инвестиции, доверительное управление, потенциал рынка

Короткий адрес: https://sciup.org/14338653

IDR: 14338653 | УДК: 336.767.017.2

Текст научной статьи Современные проблемы трансформации сбережений населения в организованные инвестиционные ресурсы

В последнее время развитие российской экономики сопровождается рядом кризисных тенденций, в т.ч. проявляющихся в замедлении производства, увеличении безработицы и сокращении бюджетных доходов. Для решения сложившихся проблем в условиях углубления интеграции отечественного хозяйства в мировое экономическое пространство высокую актуальность приобретает задача проведения производственной модернизации и создания условий ведения успешной конкурентной борьбы. Однако реализация данного направления требует наличия значительного объема свободных инвестиционных ресурсов, большая часть которых, к настоящему времени уже была израсходована на «безуспешные» попытки борьбы с последствиями

Кризиса 2008 года. Таким образом, возникает необходимость поиска новых источников инвестиций и способов их организации для обеспечения экономического развития.

В данном отношении высокий интерес представляют сбережения населения. Зачастую, содержание указанной экономической категории рассматривается с позиции отложенного потребления, выраженного в форме части располагаемого дохода, не использованного на текущее потребление [1]. При этом сбережения населения, как форма экономических явлений, занимают особое место в обеспечении процессов социально-экономического развития. В частности, сбережения находятся на стыке экономических интересов как самих ин- дивидов, обладающих сбережениями, так и субъектов предпринимательства, заинтересованных в привлечении дополнительных средств, а также посредников, специализирующихся на предоставлении финансовых услуг в рассматриваемой области. Поэтому, с одной стороны, сбережения связаны с такими категориями, как потребление, доходы и расходы, цены, и являются фактором уровня жизни населения. С другой стороны, сбережения представляют собой ценный ресурс экономического развития, выступая источником инвестиционных и кредитных средств для хозяйственной деятельности. Кроме того, сбережения являются предметом работы целого сектора экономики, образованного различного рода финансовыми и нефинансовыми организациями, осуществляющими посреднические функции в движении накопленных населением денежных средств.

С точки зрения особенностей экономического поведения, сбережения являются частным случаем проявления характера конкретного индивида. Но с точки зрения сберегательного поведения всей массы индивидов, становится возможным выделение определенных закономерностей. Например Дж.Кейнсом было перечислено восемь основных целей накопления: предосторожность (создание резерва на случай непредвиденных обстоятельств), предусмотрительность (накопление на старость, образование), расчёт (пользование процентами в будущем), улучшение (увеличение будущего потребления), независимость, предпринимательство (первоначальный капитал), гордость (демонстрационный эффект), алчность (удовлетворение жадности как таковой). При этом Дж.Кейнс отмечал, что рост доходов способствует увеличению потребления, но не в той же мере, в какой растет доход, что ведет к увеличению сбережений [2].

Увеличение объема сбережений в условиях отсутствия эффективных институтов, обеспечивающих трансформацию накопленных денежных средств в экономические ресурсы, обуславливает возникновение кризиса избыточной денежной массы, отрицательным образом сказывающейся на социально-экономических процессах. Данное свойство сбережений тесно связывает их с другой экономической категорией – инвестициями. В широком смысле под инвестициями понимаются различного рода вложения в предпринимательские и другие виды деятельности с целью получения прибыли или социального эффекта. При этом сами по себе сбережения не являются инвестициями, а представляют собой лишь источник средств, для вовлечения которого в экономический оборот существуют различного рода финансовые институты. К числу наиболее распространенных финансово- инвестиционных институтов, занятых аккумуляцией и реализацией сбережений являются: банки, паевые (взаимные) инвестиционные фонды (ПИФы), объединенные фонды банковского управления (ОФБУ), негосударственные пенсионные фонды (НПФ), страховые общества (компании), региональные и муниципальные инвестиционно-заемные системы, инвестиционные компании, фондовые биржи.

Следует отметить, что оптимальным условием для экономики является полная трансформация сбережений населения в инвестиции. В таблице 1 представлены данные об изменении структуры ответов респондентов на вопросы, отражающие процесс накопления и использования сбережений в 2008-2011 годах. Из таблицы видно, что в посткризисный период число россиян, обладающих различного рода сбережениями, значительно возросло – с 26% в 2008 году до 33% в 2011 году. При этом изменение структуры сберегательных мотивов свидетельствует об укреплении направлений, связанных с «отложенным потреблением» (характеризуемым неопределенным процессом накопления денежных средств), и снижении привлекательности долгосрочных направлений сбережений, обладающих инвестиционным характером. Так, за рассматриваемый период значительно возросла доля респондентов, рассматривающих накопления «на всякий случай, про запас» в качестве приоритетного направления (с 23% до 29% опрошенных). Высока доля респондентов, отметивших в качестве приоритетных направлений сбережений «ремонт квартиры, дома» (21%) и «старость» (18%). В то же время, несмотря на исходно незначительный интерес, произошло сокращение привлекательности такого направления сбережений как «покупка товаров длительного пользования» (с 13% опрошенных в 2008 году до 9% в 2011 году). Кроме того, низкий уровень интереса проявляется к таким направлениям сбережений, как: «образование» (12% опрошенных), «покупка автомобиля» (11%), «вложения в собственное дело» (4%), «получение дохода в виде процентов, дивидендов и т.п.» (3%) [3]. Из чего можно констатировать общее снижение потребительской уверенности населения, сопровождающееся ростом накоплений «про запас», без ярко выраженных инвестиционных ориентиров. Это в целом отрицательно характеризует процесс накопления сбережений последних лет в России.

Во многом причиной данных процессов является низкий уровень развития отечественного финансового рынка, в т.ч. институтов, в рамках которых происходит трансформация сбережений населения в долгосрочные инвестиционные ресурсы. Речь идет о сфере доверительного управления

Таблица 1

Изменение структуры ответов респондентов на вопросы, отражающие процесс накопления и использования сбережений*

|

Октябрь 2008 |

Июнь 2010 |

Июль 2011 |

|

|

Распределение ответов на вопрос о наличии у человека или членов его семьи сбережений, накоплений (вклады в банках, накопительные страховые полисы, акции, облигации и другие ценные бумаги, отложенные наличные деньги, которые не тратятся на текущие нужды): |

|||

|

– да |

26 |

24 |

34 |

|

– нет |

74 |

76 |

66 |

|

Распределение ответов на вопрос о целях, для которых в настоящее время делаются сбережения, или стали бы делаться при существовании такой возможности: |

|||

|

– на всякий случай, про запас |

23 |

27 |

29 |

|

– на ремонт квартиры, дома |

23 |

24 |

21 |

|

– на старость |

17 |

16 |

18 |

|

– на покупку недвижимости (квартиры, дома, земли, дачи) |

15 |

16 |

16 |

|

– на отдых, развлечения, путешествия |

12 |

17 |

15 |

|

– на лечение |

14 |

19 |

14 |

|

– на образование (свое и/или своих близких) |

13 |

14 |

12 |

|

– на покупку автомобиля |

12 |

15 |

11 |

|

– на покупку товаров длительного пользования (мебель, бытовая техника, и т.п.) |

13 |

10 |

9 |

|

– на вложения собственное дело |

4 |

5 |

4 |

|

– чтобы получать доход в виде процентов, дивидендов и т.п. |

3 |

2 |

3 |

* таблица составлена автором на основе данных: Копить стали больше // Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). – URL:

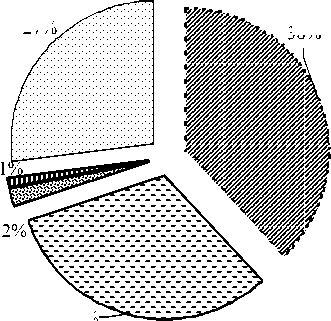

Структура рынка ДУ на конец 2007 года

27%

38%

32%

28%

Структура рынка ДУ на конец 2011 года

30%

25%

16%

СЧА в ПИФах

Накопления ПФР

Резервы НПФ

Накопления НПФ

ИДУ и прочие виды ДУ

Рисунок 1. Структура рынка доверительного управления в России в 2007 и 2011 годах, в % от стоимости чистых активов (диаграммы рассчитаны и составлены автором на основе данных: Обзор рынка доверительного управления России по итогам 2011 года // РА Эксперт. – URL: researches/ua/dov_upr_itogi_2011/pens_rinok_du/)

в целом, и сегменте коллективных инвестиций, в частности. Так, произведенное в 2010 году аналитиками Рейтингового агентства «Эксперт» сопоставление размеров отечественного рынка доверительного управления с другими национальными рынками, позволило сделать заключение о том, что отечественный рынок занимает среднее положение в рамках стран БРИКС по уровню отношения размеров национальных рынков коллективных инвестиций к ВВП и численности населения. Однако в сравнении со странами лидерами, было выявлено значительное отставание. Например, объем активов инвестиционных фондов в США был сопоставим с 78,6% ВВП (по состоянию на 2006 год), а на одного человека в среднем приходилось 34746,3 доллара. В то же время, в России объем активов инвестиционных фондов составлял лишь 1,6% от объема ВВП, а на одного человека приходилось 112 долларов США [4].

Данным отставанием может быть охарактеризован потенциал дальнейшего развития отечественной сферы доверительного управления. В свою очередь реализация обозначенного потенциала будет способствовать увеличению мощности и емкости финансового рынка, а также повышению благосостояния граждан через участие в росте капитализации национальной экономики. Тем не менее, ситуация последних лет указывает на то, что в России к настоящему времени не сформированы механизмы, позволяющие использовать потенциал рынка доверительного управления в решении задачи трансформации сбережений населения в инвестиционные ресурсы, необходимые для конкурентоспособного развития национальной экономики. В частности, в период с 2007 по 2011 годы отечественный рынок доверительного управления в номинальном выражении вырос с 1,8 трлн. руб. до 2,73 трлн. руб., однако в реальном выражении (с учетом инфляции) рост был практически незаметным.

На рисунке 1 представлены диаграммы, отражающие структуру рынка доверительного управления в России в 2007 и 2011 годах. Из диаграмм видно, что практически весь объем активов сферы доверительного управления представлен средствами ПИФов, резервов НПФ, ПФР, страховых компаний, а также крупных индивидуальных и корпоративных инвесторов. При этом, если в докризисный период основным источником роста объема активов рынка являлся сегмент коллективных инвестиций (где основную роль играл институт паевых инвестиционных фондов – ПИФов), который по итогам 2007 года в денежном выражении составил 38%. То по итогам 2011 года доля этого сегмента сократилась на 8п.п. и составила 30% совокупного объема активов. В то же время произошло значительное увеличение доли накоплений негосударственных пенсионных фондов (с 2% до 16%), основной причиной которой стало преобразование доли резервов НПФ в накопления, а также снижение темпов роста сектора ПИФов. Доли накоплений ПФР и ИДУ за это время практически не изменились. Кроме того, в 2011 году произошло резкое сокращение численности клиентской базы в сфере коллективных инвестиций – ПИФов: отток физических лиц составил 26% (с 515275 человек до 381449 человек), юридических лиц – 46% (с 3842 до 2092) [5].

Учитывая специфику доверительного управления, представленные тенденции имеют негативный характер и опосредуют собой снижение социальной значимости рассматриваемой сферы и рост концентрации капитала. В совокупности это ведет к снижению эффективности управления капиталом, и свидетельствует о проблемах системного характера. А именно, об отсутствии механизмов привлечения частных средств в сферу доверительного управления, позволяющих обеспечить оптимальную рыночную трансформацию сбережений населения в инвестиции для проведения эффективной модернизации национального хозяйства, ориентированной на создание конкурентоспособных производств и обеспечение устойчивого социально-экономического развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Список литературы Современные проблемы трансформации сбережений населения в организованные инвестиционные ресурсы

- Журавлев П.А. Институциональное содержание сбережений населения//Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. -2012. -№1. -С.174-176.

- Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. -М.: Гелиос АРВ, 1999. -С.87-88, 96.

- Копить стали больше//Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). -URL: http://nacfin.ru/novosti-i-analitika/press/press/single/10508.html.

- Концепция развития финансового рынка России до 2020 г.//Эксперт РА. -URL: http://www.raexpert.ru/strategy/conception.

- Обзор рынка доверительного управления России по итогам 2011 года//Эксперт РА. -URL: http://raexpert.ru/researches/ua/dov_upr_itogi_2011/pens_rinok_du/.