Современные средства и технологии обеспечения анализа и планирования производства

Автор: Носов Антон Николаевич, Бугров Алексей Николаевич

Журнал: Сетевое научное издание «Системный анализ в науке и образовании» @journal-sanse

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Технологические особенности и требования производства, приоритеты бизнеса являются сегодня основными критериями при выборе средств обеспечения анализа и планирования производства. Статья посвящена обзору современных информационно-аналитических систем. Показана актуальность тематики, рассмотрено современное теоретическое состояние предметной области, проанализировано существующее программно-аналитическое обеспечение, выявлены преимущества и недостатки различных систем, а также намечены основные тенденции развития.

Планирование производства, автоматизированные системы управления

Короткий адрес: https://sciup.org/14123228

IDR: 14123228

Текст научной статьи Современные средства и технологии обеспечения анализа и планирования производства

Современным организациям независимо от области деятельности приходится сталкиваться со значительными объемами информации. Успех их функционирования зависит от того, насколько эффективно организация сможет извлечь из этой информации максимум полезного. Поэтому важной составляющей успеха становится построение эффективной информационно-аналитической системы.

Использование информационно-аналитической системы (ИАС) в инфраструктуре предприятия имеет следующие причины: стремление к общей реорганизации бизнес-процессов, желание повысить качество деловой информации, необходимость поддержки стратегического планирования и достижения высокоэффективных решений.

В современной системе функционирования производства важна цельность всего механизма, а не только безупречная работа отдельных ее составляющих. Эту задачу организации всех элементов производства для достижения высокой экономической эффективности в условиях перехода экономики на рыночные отношения решает наука о планировании.

Разработка и обоснование теоретических положений в области планирования основывается на изучении, анализе, систематизации и обобщении опыта передовых отечественных и зарубежных предприятий. Вопросы планирования производства рассматриваются в непосредственной взаимосвязи с техническими в аспекте НТП и организации производства.

История становления систем анализа и планирования производства

Идея планирования процессов возникла как только люди научились управлять числами. Однако историю планирования и организации производства можно проследить с момента масштабного становления промышленности – начиная с XVIII в., когда английский механик Р. Аркрайт создал «фабричный кодекс», предусматривающий систему штрафов при отклонении от запланированного хода производства.

Ф. Тейлор и его соратники Д. Гильберт, Г. Гант и др. выработали основные «принципы научного управления» [13], сформулировали многие правила, нормы и технические приемы, относящиеся к нормированию труда, системам заработной платы и др. К числу последователей Ф. Тейлора, внесших наибольший вклад в организацию труда, относится Г. Эмерсон (автор монографии «Двенадцать принципов производительности труда», характеризующей общие принципы обеспечения роста производительности труда в любой сфере общественной деятельности [25]) и в управлении А. Фай-оль [22].

С 1939 г. начался период «Новой» истории решения задач по оптимальному планированию производства, основой которой стала монография Л. В. Канторовича «Математические методы организации и планирования производства». Его работа – фундамент научных методов в планировании и организации производства, основанных на экономической математике, что в дальнейшем оформилось в математическое программирование [11].

Зарубежные ученые так же решали задачу планирования, в частности, Дж. Б. Данциг, который в 1947 г. разработал численное решение задачи оптимизации, получившее название симплекс-метод [4].

Однако данные разработки, модели и алгоритмы оказались не востребованы, в виду отсутствия вычислительных машин, способных вести масштабные расчеты. Создание первых ЭВМ способствовало развитию математической экономики, разработкам в области планирования производства. В частности были созданы: эффективный метод решения целочисленных задач (Р. Гомори), метод динамического программирования (Р. Беллман), метод ветвей и границ (А. Лэнд, В. Дойг и Дж. Литтл), и др. Данные методы поиска оптимума нашли применение в самых разных областях экономики и производства. Одной из таких прикладных областей является «Теория расписаний», осуществляющая планирование работ на производстве.

-

С. М. Джонсоном в 1954 г. была решена и опубликована задача планирования технологических операций, осуществляемых на станках. Работа показала, что создание расписаний уже для трех стан-

- ков относится к задачам, сложно разрешимых за приемлемое время [5]. Только при использовании возможностей компьютеров возможно решение подобных задач.

Вначале ЭВМ пользовались только государственные структуры. Так в частности, для расчета балансовых моделей Леонтьева и составления пятилетних государственных планов применялась вычислительная техника, однако с выпуском первых серийных компьютеров появилась возможность планировать процессы предприятия, цеха, отдельного участка. Так предприятие становилось передовым, когда на нем разрабатывалась собственная автоматизированная система управления предприятием (АСУП), строились расписания работ станков, внедрялось оперативно-календарное планирование [23].

Дальнейшее развитие прикладной математики и повышение доступности вычислительной техники ( IBM 360/370, ЕС ЭВМ 1020–1060) способствовало в 70–80-х годах появлению первой АСУП.

За последнее двадцатилетие человечество опередило закон Г. Мура, и вместо АСУП и мэйнфреймов рынок наполняют «Системы управления предприятиями и процессами» [24], которые отвечают за составление планов работ на производстве – это системы классов MES ( Manufacturing Execution System) , APS ( Advanced Planning and Scheduling ) , MRPII ( Manufacturing Resource Planning ), ERP ( Enterprise Resource Planning).

Современное теоретическое состояние предметной области

Роль и место анализа в процессе принятия решения

Современный этап развития рыночных отношений в российской экономике (первое десятилетие ХХI века) характеризуется началом экономического подъема [21]. Просчитанные и продуманные оперативные решения приходят на смену быстрым, интуитивным или политическим решениям.

Имеет место открытость российской экономики, а также связанная с ней конкуренция с высокоразвитыми экономическими субъектами. В тех регионах мира, где сложилась развитая рыночная экономика, заметное повышение прибыли зависит от информационных технологий и математики, тесно связанных с экономическими науками, маркетингом, менеджментом, социологией. Используются последние достижения науки, проводится сложная аналитическая работа.

Факторы, влияющие на повышение прибыли, можно разделить на объективные и субъективные. К объективным относят:

-

- общие принципы, закономерности экономической конъюнктуры,

-

- правовое регулирование,

-

- неформальные правила и устоявшиеся особенности ведения бизнеса,

-

- ситуация на рынке и т.д.

К основным субъективным факторам отнесем:

-

- работников предприятия,

-

- лица, принимающие решения (ЛПР), оказывающие решающее воздействие на бизнес-процессы.

При этом необходимо, чтобы информация для принятия решения обладала следующими требованиями:

-

- актуальность,

-

- достоверность,

-

- полезность,

-

- полнота.

Обоснованность информации – важнейший этап в подготовке принятия адекватного решения. Получение необходимой информации возможно из разных источников, которые возможно разделить на внутренние – отображающие сущность объекта (бизнеса) в документальной форме, и внешние относительно объекта – информационные ресурсы отрасли, региона, СМИ, Internet и т.д. В виду этого информационная среда, описывающая функционирование бизнеса и его взаимодействие с внешней средой, не выходит за рамки отдельно взятого предприятия.

Следующий важный этап при подготовке и принятии решений – анализ имеющейся информации. Объемы информации, анализируемые при этом огромны, а сама информация характеризуется сложностью отображаемых объектов и систем, множественностью связей между объектами и процессами, многоплановостью, наличием скрытых закономерностей. Эти обстоятельства вынуждают ЛРП использовать различные программно-технические средства, что в настоящее время определяет успех бизнеса в условиях острой конкурентной борьбы. Широкое применение автоматизированных информационных систем – основа современного существования предприятий.

Однако проблема анализа исходной информации для принятия решений настолько серьезна, что появился отдельный вид информационных систем – информационно-аналитические системы (ИАС), представляющие собой комплекс программных и аппаратных средств, информационных ресурсов, используемых для обеспечения автоматизации аналитических процессов при информационной поддержке принятия решений.

Проблематика информационно-аналитических систем

При аналитической подготовке принятия решений просматривается следующая проблематика:

-

- Вычленение разнородных данных из множества источников, приведение их к единому виду и структуре.

-

- Предоставление доступа и хранение необходимой для принятия решения пользователем информации.

-

- Оперативный и интеллектуальный анализ имеющейся информации.

-

- Подготовка регулярных отчетов о состоянии объекта, оценка состояния управляемого объекта.

-

- Предоставление результатов оперативного и интеллектуального анализа в удобном для потребителя виде для последующего приятия решения.

Сбор, хранение и последующая доработка информации легли в основу концепции информационных хранилищ ( Data Warehouse) , которая состоит в том, что информация по объекту наблюдения накапливается в информационном хранилище в течение длительного периода времени по определенным правилам. Накопленные таким образом данные используются в дальнейшем для анализа, предоставления отчетов, принятия и обоснования управленческих решений.

При этом анализ данных имеет два направления ввиду большого объема данных и сложностью процесса. Первый – оперативный анализ информации ( OLAP: On-Line Analytical Processing ), основной задачей которого является быстрое извлечение информации, необходимой аналитику для принятия и обоснования решения.

Так же выделяют интеллектуальный анализ информации ( Data mining ) используется для фундаментального исследования проблем в той или иной предметной области. Требования по времени менее жестки, но используются более сложные методики. Результатом решения поставленной задачи являются стратегические решения. При решении сложных задач в режиме Data mining используются весьма серьезные специальные программные инструменты.

Проблемы анализа и необходимые решения нашли отражение в различных видах современных программных продуктов. Существуют целые комплексные информационно-аналитические системы, а также целевые программные системы, выполняющие в большем объеме, увеличенном составе и повышенной сложности какие-либо функции, например интеллектуального или оперативного анализа. В целом такие системы информационно помогают системам поддержки принятия решений (СППР), что отражается аббревиатурой DSS ( Decision Support Sistem ). Сложился целый рынок инструментальных средств создания и поддержки СППР ( DSS ), информационных хранилищ ( DWH ), интеллектуального анализа Data mining ( DMg ), OLAP -систем, получивший обобщенное название – Business intelligence ( BI ), не имеющий соответствующего устоявшегося русскоязычного термина.

В основном, все инструментальные средства автоматизации аналитических работ, предназначены для обработки многомерных массивов данных, имеют средства визуального двумерного (2D) и трехмерного (3D) представления информации и возможность импорта/экспорта данных в другие операционные среды.

Существуют также так называемые интегрированные информационные системы (ИИС) – системы комплексной автоматизации в информационной среде объекта. Модули, выполняющие функций OLAP -анализа, могут входить в состав ИИС. Некоторые современные ИИС выполняют также оперативный и интеллектуальный анализ.

Рис. 1. Функциональный состав и место ИАС в структуре информационной системы

На рис. 1 отражено место ИАС в системе информационных технологий предприятия, а также функциональный состав ИАС. Она объединяет различные информационные технологии в цельную интегрированную информационную систему управления предприятием или ИИСУП [14].

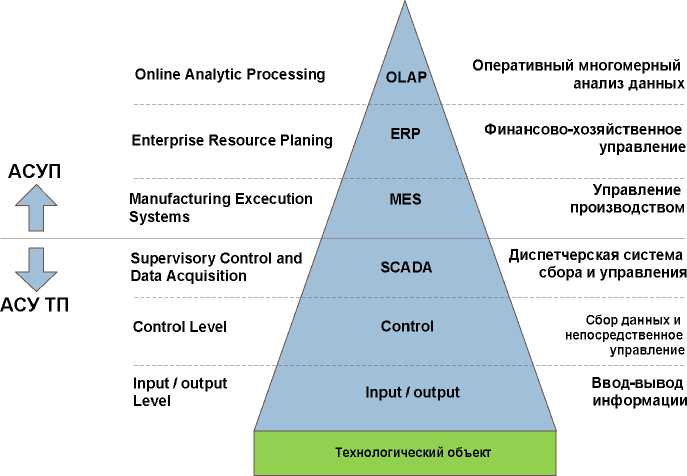

Информационно-управляющую структуру производственного предприятия можно представить в виде следующей пирамиды с выделенными на ней уровнями (рис. 2).

Рис. 2. Информационно-управляющая структура производственного предприятия

Информационная поддержка производства осуществляется автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУТП) на нижнем уровне и автоматизированными системами управления предприятием (АСУП) на верхнем. Представленная выше пирамида разделена на четыре основных уровня:

-

- АСУТП;

-

- MES -системы;

-

- ERP -системы;

-

- OLAP -системы.

По данной пирамиде можно проследить передачу информации по ступеням. С уровня АСУТП зоны производства информация переходит к MES -системам, затем обработанная информация поступает в ERP -системы. На последнем уровне информация аккумулируется на уровне менеджмента предприятия. Рассмотрим слои более детально.

АСУТП – автоматизированные системы управления технологическими процессами. В состав АСУТП входит система SCADA ( Supervisory Control and Data Acquisition ), которая выполняет диспетчерские функции (сбор и обработка данных о состоянии оборудования и технологических процессов) а также помогающая использовать ПО для встроенного оборудования. Программное управление технологическим оборудованием осуществляется уровнем Control level с помощью системы CNC ( Computer Numerical Control ) на базе контроллеров, встроенных в технологическое оборудование. Системы CNC называют также встроенными компьютерными системами. Самый нижний уровень – это организация связи между технологическим объектом и компьютерами. На этом уровне используются т. н. устройства связи с объектом (УСО).

К функциям SCADA относят:

-

- сбор и обработка информации, полученной от устройств нижнего уровня;

-

- хранение информации, ее дальнейшая обработка;

-

- графическая визуализация информации;

-

- протоколирование событий;

-

- автоматизированная разработка;

-

- средства запуска прикладного ПО.

Примеры SCADA -систем приведены в следующей таблице.

|

Название |

Компания |

Страна |

|

InTouch |

Wonderware |

США |

|

WinCC |

Siemens |

Германия |

|

Factory Link |

USDATA |

США |

|

Genesis64 |

Iconics |

США |

|

Trace Mode |

AdAstra |

Россия |

|

LabView |

National Instruments |

США |

|

ClearSCADA |

Control Microsystems |

Канада |

Под понятием SCADA в 80-х годах подразумевали всё программное обеспечение, целью которого была консолидация данных. В дальнейшем в 90-х годах под этим термином понимали уже только программную часть автоматизированных систем управления технологических процессов. Иногда аббревиатуру SCADA в ряде литературных источников понимают как человеко-машинный интерфейс, что сужает функциональные возможности систем SCADA .

MES ( Manufacturing Execution System) – это информационно-вычислительная система, автоматизированная система управления производством, которая связывает воедино бизнес-процессы предприятия с производственными процессами, оперативно поставляет объективную и подробную информацию руководству.

Некоммерческая ассоциация MESA , объединяющая производителей и консультантов-интеграторов MES -систем, предлагает следующее определение:

MES – это АСУ предприятия, которая контролирует, оптимизирует, планирует и регистрирует всю производственную цепочку в режиме реального времени.

Работа MES -систем заключается в следующих процессах: контроль мощностей, сбор информации с программных систем, сенсоров и персонала, отслеживание параметров качества. Система отвечает за связь между всеми звеньями производственной цепочки, обеспечивает персонал информацией. Стандарт ISA S 95, в котором описывается структура MES -систем и их место в информационной структуре организации, поддерживается ведущими поставщиками MES -систем. Стандарт ISA S 95, в котором описывается структура MES -систем и их место в информационной структуре организации, поддерживается ведущими поставщиками MES -систем.

Система должна реагировать на состояние качества сырья и полуфабрикатов, задействованных в производстве, на изменение требований к продуктам.

Помимо этого MES -система должна контролировать доступность персонала и мощностей производства, должна гарантировать соответствие применяемым юридическим актам.

Международная ассоциация MESA определила 11 основных функций MES -систем. Это анализ производительности, контроль за ресурсами, обработка данных; управление документами, производственными процессами, персоналом, техобслуживанием и ремонтом, качеством продукции; планирование; документирование производства; отслеживание истории продукта [17].

В начале 2000-х годов функции планирования, управления производственными процессами и документами удалены из списка функций в связи с тем, что за прошедшее время появились системы, занявшие нишу на стыке ERP и MES -систем, в которых этот функционал реализован.

Примеры MES -систем представлены в нижеследующей таблице:

|

Название |

Компания |

Страна |

|

Wonderware Factelligence |

Wonderware |

США |

|

Simatic IT |

Siemens |

Германия |

|

PI System |

OSISoft |

США |

|

Business FLEX |

Honeywell |

США |

|

T-Factory |

AdAstra |

Россия |

|

MES-T2 2007 |

ИнформСистем |

Россия |

|

Фобос |

РТСофт |

Россия |

|

Factelligence |

Весть |

Россия |

|

Global MRP/MES |

GlobalSystem |

США |

|

Infor:MES |

ЭпикРус |

Россия |

|

Ortems |

АНД Проджект |

Россия |

|

PolyPlan |

PolyPlan |

Канада |

|

Preactor |

РТСофт |

Россия |

|

SyteLine |

Фронтстеп |

Россия |

|

YSB.Enterprise |

YSB.Enterprise |

США |

ERP ( Enterprise Resource Planning) – система планирования ресурсов предприятия. Общепринятого определения ERP -системы не существует, под этим термином обычно понимается огромный спектр решений. Как правило, ERP -системы строятся по модульному принципу (блочному), и в той или иной степени охватывают все ключевые процессы деятельности компании. Система находится в иерархии систем управления почти на самом верху, перед системами OLAP , поэтому в сферу ее влияния попадают все звенья торговой и производственной деятельности (планирование производства, закупки, сбыт продукции, анализ перспектив маркетинга, управление финансами, персоналом, складским хозяйством, учет основных фондов и т. п.). Цель ERP -систем – финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Современные ERP -системы делятся на две группы [8]:

-

- ERP -системы управления бизнесом;

-

- MRP -системы управление производством.

Согласно организации APICS в ERP -системе должны быть реализованы следующие функции:

-

- автоматизации управления производственными ресурсами ( Manufacturing Resource Planning – MRPII );

-

- автоматизации управления цепочками поставок ( Supply Chain Management – SCM , в развитие Distribution Resource Planning – DRP );

-

- автоматизации расширенного объемно-календарного планирования ( Advanced Planning and Scheduling – APS );

-

- автоматизации управления конструкторско-технологической документацией ( Product Data Management – PDM );

-

- автоматизации конечного планирования ресурсов ( Finite Resource Planning – FRP );

-

- электронной коммерции ( Electronic Commerce – ЕС );

-

- автоматизации управления взаимоотношениями с клиентами ( Customer Relationship Management – CRM , ранее – Sales Force Automation – SFA );

-

- бизнес-аналитики ( Business Intelligence – BI );

-

- конфигурирования системы ( Standalone Configuration Engine – SCE ).

ERP -системы важно рассматривать с двух сторон: как общая концепция организации автоматизированного учета и как программный продукт. Выделяются следующие недостатки ERP -систем:

|

Минусы ERP -систем как класса решений |

||

|

Прозрачность для внешних пользователей Невозможность внедрения собственной системы безопасности ввиду закрытых исходных кодов программного продукта. |

Типовой подход ко всем экономическим субъектам Единый механизм построения ERP -систем отбрасывает ряд конкурентных преимуществ предприятия. |

Нарушение сложившихся схем ведения бизнеса Процесс внедрения требует реорганизации устоявшихся схем бизнес-процессов, немногие предприятия готовы к этому. |

|

Минусы ERP -систем как программных продуктов |

||

|

Низкая интеграционная способность Сложности с переносом данных из используемых ранее систем. |

Низкая удельная функциональность Малое количество выполняемых полезных процессов на одну функцию системы. |

Высокие издержки пользования Высокая стоимость внедрения и последующего сопровождения ERP -системы. |

|

Недостаточная гибкость Шаблонность структуры и набора функций ERP -систем. Внесение незначительных изменений требует привлечения программистов. |

Сложный пользовательский интерфейс Значительная часть пользовательского времени тратится не на знакомство с функционалом системы, а с внешней оболочкой, осложненной разнообразными возможностями системы. |

Проблемы обмена данными Невозможность работы с данными в автоматическом режиме, ручной режим требует больших временных затрат. |

ERP -системы, представленные на рынке России, можно разделить на следующие группы:

|

Финансово-управленческие системы |

Средние интегрированные системы |

Крупные интегрированные системы |

|

для непроизводственных предприятий. |

для производственных предприятий среднего и крупного масштаба. |

|

|

HansaWorld Enterprise |

1C:Управление производственным предприятием 8 |

Infor ERP LN (Baan v.6) |

|

Maconomy ERP |

Галактика ERP |

Oracle E-Business Suite |

|

Компас |

КАС «Бизнес Люкс» |

SAP Business Suite |

|

ERP Монолит |

IFS Applications |

|

|

Система управления Парус |

Infor ERP SyteLine |

|

|

Система Alfa |

Infor ERP COM |

|

|

КИС Флагман |

Epicor iScala |

|

|

Epicor 9 |

||

|

Microsoft Dynamics AX |

||

|

Microsoft Dynamics NAV |

Интеграция ERP и MES систем, их отличия

Как было описано выше, ERP -системы и MES -системы расположены на разных ступенях иерархии информационной системы предприятия. Это связано с несовпадением их главных функций – это оперативное планирование для MES -систем (выпуск продукции в заданный срок и в заданном количестве) и объемное планирование для ERP -систем (требуемые объемы изготовления продукции) [26].

В связи с тем, что в ERP -системах большой объем информации финансового и административного плана, частое перепланирование в таких системах невозможно либо трудоемко. Несмотря на то, что производители ERP -систем в последнее время включают модули планирования в свои программные продукты, скорость их реакции на изменение большого количества параметров не позволяет оптимизировать планы [1].

В свою очередь MES -системы умеют пересчитывать и корректировать план необходимое количество раз. Это связано с тем, что эти системы больше интегрированы с низшим производственным уровнем. Быстрая реакция на происходящие события позволяет системам сделать производство рентабельнее. Совокупность этих факторов позволяет MES -системам выступать в роли связующего звена между ERP -системами, направленными на торгово-производственную деятельность, и системами АСУТП, ориентированными на оперативную деятельность предприятия на уровне цеха.

Однако однозначно разграничить области использования ERP и MES систем достаточно сложно. Согласно мнению большинства экспертов, управление производством – это рассмотрение четырех основных вопросов: баланс мощностей, формирование плана, составление расписаний и подготовка оборудования.

Первые две задачи – это поле для ERP -систем, тогда как другие две задачи решаются с помощью MES -систем.

Взаимосвязь процессов планирования на всех уровнях, начиная с производства, заканчивая предприятием – основная цель интеграции систем.

BI ( Business Intelligence ) – Бизнес-аналитика – это совокупность программного обеспечения, технологий и методов, основной целью которых является достижение целей бизнеса путём наилучшего использования имеющихся данных.

Для ускорения сложных запросов к БД аналитики используют OLAP -инструменты, выполняющие в BI -системах оперативный и многомерный анализ данных. Технология OLAP применяется в составлении отчетов по продажам, рекламе, в управленческих аналитических целях ( Data mining ).

Аналитики консалтинговой фирмы Gartner считают, что в BI -системе должно быть реализовано 15 основных возможностей, которые в свою очередь можно разделить на три группы [20]:

-

- Интеграционная возможность.

BI -инфраструктура Общие метаданные, единая объектная модель, общая модель безопасности, администрирование для всех компонентов системы.

Управление метаданными

Инструменты BI -платформы должны быть скреплены единой моделью метаданных.

Разработка

Набор инструментов для разработки способных интегрироваться между собой BI -приложений.

Взаимодействие Средства обмена информацией и анализа полученных результатов.

- Представление информации.

|

Отчетность Форматированные и интерактивные отчеты, механизмы их обновления и распространения. |

Информационные панели dashboards Интуитивно понятный вид для данных при помощи шкал, индикаторов и показателей. |

Произвольные запросы Возможность самостоятельного составления ad - hoc запросов. |

|

Интеграция с приложениями Microsoft Office Microsoft Excel как клиентская часть BI -системы при использовании платформы как промежуточного инструмента для анализа в условиях соблюдения безопасности данных. |

Возможности поиска Возможность интуитивного и понятного поиска путем добавления поискового индекса к источникам данных. |

Мобильные возможности Использование мобильных устройств для отображения отчетов и контента аналитических панелей. |

- Анализ данных.

|

OLAP Многомерный оперативный анализ данных, ускорение процесса обработки запросов с помощью создания OLAP -кубов |

Интерактивная визуализация Интерактивные схемы, графики и изображения позволяют наглядно представить данные |

DataMining Классификация данных, использование для анализа развитого математического аппарата. |

|

Карты показателей Контроль выполнения стратегических планов на основании ключевых показателей. |

Перспективное моделирование, симуляторы и оптимизация Инструментарий предназначен для поддержки принятия решений в условиях выбора правильного значения переменной как детерминированных, так и при моделировании случайных процессов. |

Развитие BI -систем происходит в четырех направлениях:

-

1. Хранение данных:

-

- Организация данных в специальных хранилищах data warehouse , в которых отражается текущая, реальная и полная картина бизнеса.

-

- Информация консолидируется из различных источников, а затем структурируется для оптимизации процессов доступа.

-

2. Интеграция данных:

-

- Существует три подхода к интеграции данных. В первом для формирования хранилищ данных используются ETL-средства, а для работы с SQL используются специальные инструменты. Во втором случае используется промежуточный слой метаданных, позволяющий отказаться от хранилищ данных (EII интеграция). В третьем случае интеграция происходит с помощью корпоративного портала (EAI интеграция) [18].

-

3. Анализ данных:

-

- Для оперативного и многомерного анализа данных в BI-системах используются OLAP-инструменты, назначение которых было уже описано выше.

-

4. Представление данных:

-

- Информационные панели dashboards в современных BI-системах являются самым распространенным, де-факто основным средством визуализации данных. Данные наглядно отображаются в виде шкал и индикаторов, которые позволяют контролировать необходимые значения для выявления потенциальных угроз [20].

Отличия BI-систем от ERP-систем

Аналитики консалтинговой фирмы MiPro Consulting считают, что внедрение в организации самостоятельной BI -системы более выгодно, чем использование аналитических инструментов, встроенных в другие корпоративные системы [17]. При этом использование встроенных в ERP или CRM аналитических инструментов обычно имеет ряд ограничений. Плюсы и минусы подобных вариантов использования представлены в таблице 1 ниже [27].

Современные BI -системы подразделяются на BI -инструменты и BI -приложения. Инструменты, представлены генераторами запросов и отчетов, корпоративными BI -наборами EBIS , BI -платформами (от Microsoft , SAS Institute , Oracle , SAP, IBM и других) и OLAP -инструментами аналитики [19].

Генераторы запросов и отчетов предоставляют доступ к БД, выполняют небольшой анализ и формируют отчеты. Запросы могут иметь как регламентный характер, так и могут быть незапланированными ( ad - hoc ). Примерами таких инструментов являются:

-

- Crystal Reports ;

-

- Cognos Impromptu ;

-

- Actuate e.Reporting Suite .

Инструменты OLAP , первоначально основанные на многомерных базах данных, являются аналитическими инструментами, которые позволяют пользователям выбирать, какие показатели анализировать, какие измерения и как отображать. Примеры таких инструментов:

-

- Hyperion Essbase Server ;

-

- MS Analysis Services ;

-

- Oracle OLAP Services ;

-

- Microstrategy7i Server ;

-

- BusinessObjects Explorer ;

-

- Cognos PowerPlay ;

-

- MS Data Analyzer .

Кроме перечисленных продуктов, в состав BI могут входить другие пакеты анализа:

-

- моделирования;

-

- статистического анализа и анализа временных рядов и оценки рисков;

-

- средства нечеткой логики и экспертные системы;

-

- нейронные сети.

Помимо этого существуют средства для графического оформления результатов: средства деловой и научно-технической графики; «приборные доски», средства аналитической картографии и топологических карт; средства визуализации многомерных данных.

Таблица 1. Преимущества BI-систем

|

Преимущества BI -систем |

||||||

|

Масштабируемость, эффективность, производительность. |

Извлечение, анализ и консолидация данных из любых источников. |

Промышленная поддерживаемая и развиваемая BI -платформа. |

Различные аналитические решения для каждого направления деятельности. |

Встроенные инструменты для решения аналитических задач. |

Наглядность, доступность и удобство работы с информацией. |

Доступ к данным и аналитике для большего числа пользователей. |

|

Ограничения инструментов, встроенных в ERP -системы |

||||||

|

Реализованные аналитические инструменты одинаковые для всех пользователей, независимо от их ролей и задач, выбор инструментов ограничен. |

Встроенные инструменты для анализа отсутствуют, поэтому система зачастую используется лишь для извлечения необходимых хранящихся данных. |

Отсутствуют информационные панели dashboards , а также необходимые для проведения анализа показатели. |

Создание гибких запросов ad - hoc ограничено. |

|||

|

Использование значительных объемов накопленной информации затруднительно. |

Нет связи с другими системами, возможность использования для анализа только собственных данных. |

Число пользователей ограничено, поэтому большое число сотрудников отсечены от возможно полезной аналитики. |

Табличные отчеты и диаграммы не дают детального представления. |

|||

По данным аналитического центра TAdvisor , список BI -систем, на базе которых реализовано более одного проекта, выглядит так [20]:

|

Наименование продукта |

Производитель |

Страна |

|

IBM Cognos |

IBM |

США |

|

SAP BusinessObjects |

SAP AG |

Германия |

|

Microsoft Business Intelligence |

Microsoft |

США |

|

Microsoft PerformancePoint |

Microsoft |

США |

|

QlikView |

QlikTech |

США |

|

Analysts Notebook |

i2 |

США |

|

ERP Монолит |

Монолит-Инфо |

Россия |

|

Oracle Business Intelligence |

Oracle |

США |

|

IBM Cognos TM1 |

IBM |

США |

|

Oracle Financial Services Applications (OFSA) |

Oracle |

США |

|

Prognoz Platform |

Прогноз |

Россия |

|

SAP Business Intelligence |

SAP AG |

Германия |

|

SAP BusinessObjects Edge BI |

SAP AG |

Германия |

|

БАРС. Web -Своды |

БАРС Груп |

Россия |

|

KPI Monitor |

ПрофИтПроект |

Россия |

|

Statistica |

StatSoft |

США |

|

GTIndicatorх |

Глобус-телеком |

Россия |

|

ТОФИ |

Фактор - Компания системных исследований |

Россия |

Ключевыми преимуществами от внедрения BI -системы на данный момент являются повышение скорости и точности составления отчетов, аналитики и планирования, повышение эффективности процессов принятия решений, увеличение удовлетворенности клиентов. Гораздо реже BI -системы позволяют добиться сокращения операционных расходов или увеличения объемов выручки.

Заключение

Актуальными вопросами для экспертов, связанных с автоматизацией и информатизацией производства становятся следующие вопросы: необходима и оправдана ли интеграция информационных систем разного уровня ERP , MES и АСУ ТП? Является ли она экономически оправданной? Готовы ли российские компании для этого [2]?

Технологические особенности и требования производства, приоритеты бизнеса являются сегодня основными критериями при выборе средств реализации той или иной системы. Несмотря на то, что внедрение локальных систем в некоторых случаях может дать ощутимый и быстрый эффект, в большинстве случаев автоматизация отдельных уровней не обеспечивает эффективного управления производства в целом. Постепенно высшее руководство приходит к пониманию внедрения средств интеграции.

Быстрому темпу роста разработки программных средств, позволяющих интегрировать все уровни, способствует тот факт, что в мировой практике уже существует «лучшие практики» (best practice) по объединению систем MES , ERP , SCADA и OLAP .

В российской практике автоматизации уровни АСУ предприятия и АСУТП в подавляющем большинстве случаев не связаны между собой. Поэтому либо пытаются внедрять MES -системы, используя их интеграционные возможности для связи между ERP - и SCADA -уровнями, либо развивают функциональность ERP - и SCADA -систем [7].

Таким образом, «создание интегрированной АСУ компании – интегрированной автоматизированной системы управления основными бизнес-процессами компании, связанными с технологией, работающей в режиме реального времени и охватывающей все технологические объекты компании на всём ее пространстве», – это актуальная задача для производителей программных средств и программно-технических комплексов. Современная интегрированная АСУ компании («от датчика до главной книги») повышает капитализацию компании и увеличивает её инвестиционную привлекательность» [9].

Список литературы Современные средства и технологии обеспечения анализа и планирования производства

- MES или ERP. Старые мечты, новые реалии. [Электронный ресурс]. URL: http://logist.ru/publication/dnews.pl?action=news&id=125.

- Гладков М.В., Гурьянов Л.В. Интегрированная асу промышленной компании - пора консолидировать данные! // Control Engineering. - 2007.

- Горшков А.Ф., Евтеев Б.В., Коршунов В.А. Титов В.А., Фролов Е.Б. Компьютерное моделирование менеджмента: Учебное пособие // Под общ. ред. Н.П. Тихомирова. - М.: Экзамен, 2004.

- EDN: QQEZBH

- Данциг Дж. Б. Линейное программирование, его применение и обобщения. - М.: Прогресс. - 1966. - С. 600.

- Джонсон С.М. Оптимальные двух- и трехоперационные календарные планы производства с учетом подготовительно-заключительного времени. - В кн.: Календарное планирование / Пер. с англ. Под ред. Головинского В.В. - М.: Прогресс, 1966. - С. 33-41.