Современные технологические схемы фиторемедиации загрязненных почв (обзор)

Автор: Буравцев В.Н., Крылова Н.П.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Экологические проблемы растениеводства

Статья в выпуске: 5 т.40, 2005 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются современные методы фиторемедиации почв, загрязненных токсичными тяжелыми металлами и загрязнителями органического происхождения. Охарактеризованы основные технологические приемы фиторемедиации. Описаны достижения в области фиторемедиации почв в различных странах. Дана оценка растений-фиторемедиантов.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133120

IDR: 142133120 | УДК: 631.45:631.96:581.5

Текст обзорной статьи Современные технологические схемы фиторемедиации загрязненных почв (обзор)

Идея фиторемедиации — использования зеленых растений для удаления загрязнений из окружающей среды или превращения последних в безвредные соединения — возникла в прошлом столетии и постепенно внедряется как природоохранная технология. Технологические схемы фиторемедиации загрязненных почв, разработанные за рубежом в 90-е годы ХХ века, существенно не обновлялись в последнее время, но возросло число исследований генофонда природных кормовых угодий, интродукции новых видов фиторемедиантов, усилился поиск стимуляторов этого процесса. Методы фиторемедиации разрабатывают и внедряют в Болгарии, США, Великобритании, Испании, Канаде, Китае, Мексике, Новой Зеландии и других странах. Значительный вклад в развитие технологий фиторемедиации внесли работы отечественных исследователей по аккумуляции тяжелых металлов дикорастущими и культурными растениями (Самарский государственный университет, Мордовский государственный университет), а также использованию растений в биореставрации почв, загрязненных высокотоксичным ракетным топливом (1-4). По данным экологов, целью управления агросистемой, подвергшейся техногенному загрязнению, должна быть реабилитация почв, исключение их дальнейшего загрязнения (5).

Обсуждая технологии фиторемедиации загрязненных земель, исследователи подчеркивают важную роль растений — индикаторов загрязнения и растений-фиторемедиантов, а также симбиоза высших растений-фиторемедиантов и микроорганизмов, способствующего деструкции и трансформации загрязняющих веществ. Зеленое растение рассматривается как поглотительная и фильтрационная система, приводимая в движение солнечной энергией и обладающая способностью не только абсорбировать, но и разлагать загрязнители (6-9).

Корневая система растений, поглощая элементы, соединения, экстракты, транслоцирует их и активно удерживает, выполняя заданные биопрограммы. Внутренняя среда и поверхность многих растений являются убежищем для микроорганизмов, которые также могут участвовать в ремедиации. Перечисленные свойства растений сочетаются с распространением микоризы, что усиливает их контакт с почвой, стимулируя обменные процессы (6, 7, 10, 11).

Минимальная аккумуляция металлов характерна для травянистых и древесных ксерофитов, средняя (или максимальная) — для мезофитов. Травянистые гигрофиты характеризуются максимальной аккумуляцией природных элементов, древесные — техногенных соединений (6, 9, 12).

Как показывает зарубежный опыт, в современном процессе фиторемедиации обобщенно можно выделить следующие основные технологические приемы (этапы) на основе использования растений (9, 13):

-

— фитоэкстракция — удаление тяжелых металлов или органических соединений посредством накопления их в надземной массе растений, подлежащей уборке;

-

— фитодеградация — использование симбиоза растений с микроорганизмами для разрушения органических загрязнителей;

-

— ризофильтрация — всасывание корнями растений (адсорбция) загрязнителей (главным образом металлов) из загрязненных водоисточников и водоемов;

-

— фитостабилизация — ослабление биологической активности загрязнителей окружающей среды;

-

— фитоиспарение — испарение надземной частью растений загрязнителей или поглощение и удаление последних из воздуха.

По данным Salt с соавт., список перспективных травянистых растений-фиторемедиантов включает более 30 видов (табл.).

Список растений, пригодных для фиторемедиации (цит. по 13)

|

Латинское название |

Русское название |

|

Agropyron cristatum |

Житняк гребенчатый |

|

Agropyron desertorum |

Пырей пустынный |

|

Alyssum bertonii |

Бурачек Бертолони |

|

Alyssum lesbiacum |

Бурачек лесбиацум |

|

Alyssum murale |

Бурачек стенной |

|

Alyssum thaliana |

Бурачек Таля |

|

Arabidopsis thaliana |

Резушка Таля |

|

Armoracia rusticana |

Хрен деревенский |

|

Astragalus bisculatus |

Астрагал бискулатус |

|

Astragalus racemosus |

Астрагал раземосус |

|

Berkheya coddi |

– |

|

Brassica juncea |

Горчица сарептская |

|

Brassica oleracea |

Капуста огородная |

|

Bromopsis inermis |

Кострец безостый |

|

Elytrigia repens |

Пырей ползучий |

|

Festuca arundinacea |

Овсяница тростниковая |

|

Festuca rubra |

Овсяница красная |

|

Helianthus annus |

Подсолнечник однолетний |

|

Hibiscus cannibus |

Гибискус |

|

Hordeum brevisubulatum |

Ячмень короткоостистый |

|

Hordeum jubatum |

Ячмень |

|

Lotus corniculatus |

Лядвенец рогатый |

|

Lycopersicon esculentum |

Томат |

|

Poa pratensis |

Мятлик луговой |

|

Poa subgastigiata |

Мятлик широкометельчатый |

|

Polygonon monspeliensis |

Горец |

|

Psathyrostachys juncea |

Ломкоколосник ситниковый |

|

Raphanus sativus |

Редька обыкновенная (редис) |

|

Scirpus robustus |

Камыш раскидистый |

|

Silene vulgaris |

Смолевка широколистная |

|

Streptanthus polygoloides |

Стрептантус |

|

Thlaspi coerulescens ( T. calaminaria ) |

Ярутка каламинария |

|

Thlaspi montanum |

Ярутка крупноцветковая |

|

Thlaspi goesinense |

Ярутка |

|

Viola calaminaria |

Фиалка саламинария |

В течение последнего десятилетия ощутимый прогресс достигнут в области фитоэкстракции тяжелых металлов. Почвы, сформировавшиеся на участках, богатых рудами металлов, резко превышают допустимые стандарты безопасности; при этом они нередко характеризуются разнообрази-

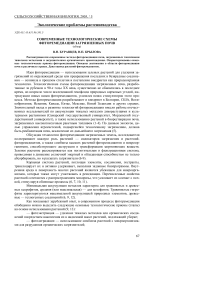

Рис. 1. Технологическая схема фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами (цит. по 14) : 1 — транслокация в надземную биомассу; 2 — уборка надземной массы (скашивание); 3 — переработка скошенной массы для очистки от металлов и окультуривание осваиваемой территории; 4 — поглощение корнями; 5 — стабилизация содержания металлов в корнях; 6 — стабилизация содержания металлов в материнской породе; 7 — удаление из почвы (десорбция).

ем флоры (8, 12-14). Многие растения заболоченных местообитаний, которые изменяют рН ризосферы, обогащают кислородом анаэробную зону и ослабляют эрозию почвы, рекомендуется использовать для фиторемедиации территорий промышленных разработок прошлых лет (8, 12, 14). Удаление тяжелых металлов-загрязнителей надзем-ной массой и корнями фитореме-диантов может быть осуществлено по схеме, представленной на рис. 1 (14).

Совместные иссле- дования по оценке отзывчивости растений бобовых, зерновых и масличных культур на загрязнение почвы тяжелыми металлами были проведены учеными Великобритании и Китая. В полевых и вегетационных опытах изучали чувствительность растений вики посевной, вики мохнатой, кукурузы, пшеницы, рапса к загрязнению почвы одновременно несколькими тяжелыми металлами: кадмием, хромом, цинком, свинцом, медью и марганцем. Установлено, что при повышении степени загрязнения почвы урожайность растений этих сельскохозяйственных культур снижается. Наибольшая чувствительность к загрязнению тяжелыми металлами отмечена у растений пшеницы и бобовых культур. На загрязненных почвах снижение массы сухого вещества у растений вики посевной, пшеницы, вики мохнатой, рапса и кукурузы достигало соответственно 169, 123, 113, 93 и 68 % (15).

По результатам этих наблюдений, выращивание кукурузы и рапса на почвах, загрязненных одновременно несколькими тяжелыми металлами, более безопасно, чем пшеницы или бобовых. Кукуруза признана пригодной для фиторемедиации слабозагрязненных почв. Максимальное содержание марганца, цинка и кадмия в надземной массе выявлено у растений кукурузы, хрома — рапса, меди — вики мохнатой, свинца — пшеницы. Выращивание пшеницы на загрязненных кадмием и медью почвах связано с б О льшим риском загрязнения продуктов питания тяжелыми металлами, чем возделывание кукурузы (15).

Одним из наиболее труднодоступных элементов, которые накапливаются в растениях, является свинец. В США высокий потенциал поглощения и аккумулирования свинца отмечен у растений кендыря ( Apocynum sp.) и амброзии ( Ambrosia sp). Интенсивность накопления и поглощения свинца этими растениями существенно варьирует в зависимости от химических свойств почвы.

Необходимо также учитывать, что большинство металлов (особенно свинец) содержится в почве в различных формах, не все из которых в одинаковой степени поглощаются растениями. Для того чтобы обеспечить максимальный вынос свинца, необходима сбалансированность обеспечения растений питательными веществами для формирования биомассы и биодоступности свинца. Поглощение свинца усиливается до максимума при пониженном рН и невысоком содержании доступного фосфора. Современные исследования направлены на оптимизацию баланса между питательными веществами почвы и биоактивностью свинца с целью максимального выноса последнего (16).

В Мексике в опытах на гидропонике исследовали способность растений фасоли обыкновенной, овса посевного и люцерны посевной извлекать из почвы свинец и кадмий. Все три сельскохозяйственные культуры признаны потенциально пригодными для фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами.

Максимальное накопление кадмия отмечено у растений овса, минимальное — фасоли. В корнях изученных растений кадмия накапливалось существенно больше, чем в листьях.

В Испании при изучении фиторемедиации почв, загрязненных свинцом и кадмием, установлено, что для оптимальной фитоэкстракции загрязняющих элементов из почвы необходимо контролировать температуру и оценивать оптимальные показатели в каждом конкретном местообитании (10, 11).

За последние годы в ряде стран пристально изучали и внедряли фиторемедиацию на основе посадок комплекса декоративных растений и овощных культур (США, Мексика, Новая Зеландия). Определенного внимания заслуживает технология, разработанная в Новой Зеландии с целью подбора культур, пригодных для очистки почв, загрязненных таллием, и оценки возможности выращивания на этих почвах овощей, безопасных для здоровья человека (17). При этом 11 видов овощных культур и декоративное растение иберис ( Iberis intermedia ), характеризующиеся высокой аккумулирующей способностью, выращивали в вегетационных условиях при содержании таллия в концентрациях 0,7 и 3,7 мг/кг (17). Наиболее пригодными для очистки почв от таллия признаны растения ибериса, которые достаточно 5 раз подряд высадить на участке, чтобы содержание таллия в почве снизилось с 1 до 0,1 мг/кг. Для того чтобы достигнуть аналогичного результата с помощью, например, рапса или капусты, растения необходимо высаживать соответственно 9 или 30 раз.

Содержание таллия варьирует от 400 до 1 мг/кг сухой массы соответственно у растений ибериса и овощной фасоли. В больших количествах таллий накапливается также в растениях брункресса, редиса, репы, кочанной капусты. Допустимое содержание таллия в продуктах питания составляет 2 мг/кг сухой массы. При выращивании на почвах, содержащих 0,7 мг/кг таллия, гигиеническим нормативам питания удовлетворяли растения овощной фасоли, томата, репчатого лука, гороха и латук-салата, а при концентрации 3,7 мг/кг — только овощной фасоли и томата; свекла, редис, шпинат, репа и брункресс для употребления в пищу были не пригодны. Следовательно, на основании этих данных овощные культуры не могут быть использованы в качестве фиторемедиантов (17).

Загрязнители, которые замедляют выщелачивание почвы, рекомендуется нейтрализовать посредством активации деятельности корневой системы растений (18-20). По данным, полученным в Ратгерском университете (штат Нью Джерси, США), для интенсификации процесса фиторемедиации почв, загрязненных тяжелыми металлами, наряду с выращиванием растений-гипераккумуляторов в почву следует вносить вещества, образующие с металлами в почвенном растворе устойчивые водорастворимые комплексные соединения, например этилендиаминтетра-уксусную кислоту (ЭДТА). Внесение ЭДТА в почву, содержащую свинец в концентрации 1200 мг/кг, способствовало повышению содержания тяжелых металлов в стеблях горчицы сарептской до 1600 мг/кг сухой массы. Предполагается, что усвоение растениями труднорастворимых соединений тяжелых металлов стимулирует особые корневые выделения, названные комплексообразователями (1821).

Опыты, проведенные в Австрии и Великобритании, свидетельствуют о том, что ключевыми факторами в технологиях фиторемедиации почв являются правильный выбор растений-аккумуляторов и воздействие на ризосферу последних веществами, повышающими подвижность тяжелых металлов. Наибольшая фиторемедиаци-онная активность выявлена при использовании амаранта и внесении в почву ЭДТА (20).

Определенную роль в повышении доступности для растений труднорастворимых соединений играют восстановительные ферменты, находящиеся в клетках корней, а также прикорневая микрофлора (18-21).

В последние годы определенное внимание привлекли работы с использованием растений подсолнечника в качестве фиторемедиантов, способных накапливать тяжелые металлы не только в стеблях и листьях, но и в корнях. Показано, 70

что растения отдельных сортов подсолнечника, выращиваемые в специальной фильтрационной системе, активно поглощают из воды загрязняющие вещества, производя на 1 м2/мес до 1,5 кг сухого вещества корневой массы. Для укоренения растений подсолнечника был создан искусственный почвенный слой мощ- ностью в несколько сантиметров и через него к корням поступали минеральные соли. Основная масса корней подсолнечника формировалась под слоем искусственной почвы в проточной воде, поглощая из нее тяжелые металлы (22).

Исследования болгарских ученых подтвердили, что растения подсолнечника обладают высоким потенциалом экстракции тяжелых металлов в корнях и очень низкой степенью их перемещения в надземные органы (стебли, листья, цветы и плоды) (цит. по 22). Эти признаки определяют пригодность подсолнечника для ризофильтрации объектов, загрязненных стоками промышленных предприятий. В этой работе для определения выноса тяжелых металлов успешно при- меняли лазерную спектроскопию.

Ряд исследователей подчеркивают, что проростки растений, выращиваемых на гидропонике, обладают большим детоксикационным потенциалом и способностью избирательного поглощения тяжелых металлов (2, 18, 21, 22).

При проведении мероприятий по предотвращению эрозии или ее последствий фиторемедиация в комплексе с инженерными сооружениями обеспечивает стабилизацию насыпей, укрепление берегов каналов, надводных береговых тер- рас.

Для создания устойчивого к эрозии растительного покрова часто требуется несколько циклов фиторемедиации. Технология такого процесса предусматривает залужение загрязненных участков специально подобранными видами трав в качестве промежуточной меры «улучшающего воздействия». Зеленые растения также используют для нейтрализации загрязненной материнской породы после применения специальных методов улучшения.

С учетом накопленных данных в настоящее время большой интерес представляет сбор дополнительных сведений по физиологии, молеку-

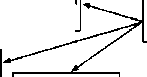

1. Degradation in plant tops

2. Translocation to shoots

3. Degradation in plant roots

4. Root adsorption/absorption

6. Incorporation into Humus

7. Desorption from soil

8. Microbial degradation

Рис. 2. Технологическая схема фиторемедиации почв, загрязненных органическими соединениями (цит. по 14) : 1 — расщепление в надземной биомассе; 2 — транслокация к побегам; 3 — расщепление в корнях; 4 — корневая адсорбция/абсорбция; 5 — уборка, удаление, уничтожение; 6 — заделка в гумус; 7 — десорбция из почвы; 8 — микробиологический распад.

лярной генетике, абсорбции и транслокации тяжелых металлов, а также устойчивости растений к воздействию последних (9, 13, 19).

В США проводятся долголетние опыты по оценке пригодности кормовых злаков и бобовых для фиторемедиации почв, загрязненных орга-ничес-кими загрязнителями (рис. 2). Одновременно уделяется внимание разработке технологии по очистке почв, загрязненных пестицидами, с использованием водных растений: уруть, элодея канадская, спироделла (9, 13, 19).

Заслуживает внимания опыт США по использованию фильтрующих полос из растений в качестве

одной из мер по ограничению поступления агрохимикатов в грунтовые воды (22). В лабораторных условиях сравнивали адсорбцию и десорбцию гербицида флуометурона 2 в образцах почвы из-под посевов хлопчатника и 3-летних растений трипсакума ежевидного ( Tripsacum dactiloides ), выращиваемых на узкой (0,6 м) фильтрующей полосе. Глубина отбора образцов — 0-15 см, почва — тяжелосуглинистая, содержание гумуса в образцах почвы с пашни и фильтрующей полосы — соответственно 2,7 и 3,5 %, рН — 6,9 и 6,7. Максимальное содержание

флуометурона 2 примерно в 2 раза превышало рекомендованную полевую норму 1,7 кг/га; время взаимодействия раствора гербицида с почвой составляло 24 ч. При увеличении концентрации флуометурона 2 увеличивалась его адсорбция в обоих образцах почвы, причем почва с фильтрующей полосы адсорбировала большее количество гербицида. Общее количество десорбированного флуометурона 2 составляло 48-79 %, большая часть которого (50-59 %) высвобождалась в течение первого цикла десорбции. Установлено, что фильтрующие полосы с посевами трипсакума ежевидного способствуют адсорбции флуометурона 2 почвой и уменьшают его вымывание поверхностным стоком (22).

Для фиторемедиации почв, загрязненных гербицидами изоксабеном и оризолином, в США изучают возможность использования декоративных древесных растений — ивы белой, ивы тонкостолбиковой и итеа виргинской (23).

В целом накопленный отечественный и зарубежный опыт фиторемедиации подтверждает, что в условиях катастрофической деградации почв от эрозии, загрязнения тяжелыми металлами и вредными органическими соединениями необходим поиск новых экономически доступных технологий оздоровления и стабилизации плодородия почвенного покрова. Применение фиторемедиации на деградированных землях требует разработки детальной агротехнической программы. С учетом опасности вторичного загрязнения после проведения фиторемедиации большое значение имеет разработка системы севооборотов с участием кормовых трав, способствующих поддержанию плодородия почвы. В связи с этим особого внимания заслуживают севообороты с высоким содержанием бобовых трав, в том числе короткоротационные (24).

Известно, что разработка технологий фиторемедиации требует участия специалистов в области генетики, молекулярной биологии, экологии, луговодства, агролесомелиорации, инженерных дисциплин (13, 14).

Некоторые исследователи определяют ремедиацию как альтернативу экологическому земледелию. Оценка потенциала растений и его рациональное использование способствуют внедрению новых технологий по освоению сельскохозяйственных угодий, если они генетически малопродуктивны или деградировали в результате урбанизации, загрязнения токсичными соединениями и т.д.

Способность растений к транспирации большого количества влаги играет важную роль в фиторемедиации и достаточно широко используется за рубежом для обезвоживания осадка сточных вод и уменьшения загрязнения стекающей воды. В условиях заболоченных земель биотическая активность стимулирует повышение щелочности, концентрации сульфидных ионов и органических остатков; при этом ионы металлов осаждаются, а очищенная вода уносится стекающими потоками. Потенциально фиторемедиация приемлема в различных природных зонах, учитывая богатый генофонд фиторемедиантов в России (12, 14, 18, 22).

При выборе территорий для фиторемедиации определяющими факторами служат безопасность для населения и необходимость предотвращения загрязнения водоисточников (6, 9, 14).

Итак, растения-фиторемедианты должны обладать следующими свойствами: адаптированность к экологическим условиям конкретного региона и местообитания, включая рельеф, почвы и климат (низменные, равнинные участки, склоновые земли, низкогорье и т.д.); устойчивое формирование фитомассы, обеспечивающей максимальный вынос токсикантов; интенсивное поглощение корнями и перемещение (транслокация) вредных соединений, элементов, экстрактов; симбиоз с микроорганизмами. Большое значение для развития фиторемедиации имеет поиск и внедрение безвредных соединений — стимуляторов процесса фиторемедиации. Метод фиторемедиации не требует больших затрат, прост в практическом осуществлении, применим в любых экологически неблагоприятных зонах. Однако следует учитывать, что растения-ксерофиты пока менее пригодны для этой цели по сравнению с мезофитами.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. Б а ш м а к о в Д.И., Л у к а т к и н А.С. Аккумуляция тяжелых металлов некоторыми высшими растениями в разных условиях местообитания. Агрохимия, 2002, 9: 66-71.

-

2. Г а л и у л и н Р.В., Г а л и у л и н а Р.Р. Профилактика загрязнений ландшафтов тяжелыми металлами: фиторемедиация сточных вод. Агрохимия, 1999, 3: 84-91.

-

3. Е р м а к о в Е.И., П а н о в а Г.Г. Основы экологически гармоничной биореставрации химически загрязненных почв. Докл. РАСХН, 2000, 5: 18-21.

-

4. К у д р я ш о в а В.И. Аккумуляция тяжелых металлов дикорастущими растениями. Автореф. канд. дис. Саранск, 2003.

-

5. М и р к и н Б.М., С у ю н д у к о в Я.Т., Х а з н а х м е т о в Р.М. Управление в агроэкосистеме. Экология, 2002, 2: 103-107.

-

6. П р о х о р о в а Н.В., М а т в е е в Н.М., П а в л о в с к и й В.А. Аккумуляция тяжелых металлов дикорастущими и культурными растениями в степном Поволжье. Самара, 1998.

-

7. B a k e r A.J.M., M c G r a t h S.P. The possibility of in situ heavy metal decontamination of polluted soils using crops of metal-accumulating plants. In: Resource. Conservation and Recycling. USA, 1994, 11: 41-49.

-

8. C u n n i n g h a m S.D., B e r t i W.R., H u a n g J.W. Phytoremediation of contaminated soils. Trends Biotechnology, 1995, 13: 393-397.

-

9. S a l t D.E., B l a y l o c r M., K u m a r N.P. e.a. Phytoremediation: A novel strategy for removal of toxic metals from environment using plants. Biotechnology, 1995, 13: 468-474.

-

10. В a g h o u r M., M o r e n o D.A., V i l l o r a G. e.a. Root zone temperature affects the phytoextraction of Ba, Cl, Sn, Pt and Rb, using potato plants ( Solanum tuberosum L. var. spunta ) in the field. J. Environ. Sci. Health., 2002, A37, 1: 71-84.

-

11. B a g h o u r M, M o r e n o D.A., V i l l o r a G. e.a. Phytoextraction of Cd and physiological effects in potato plants ( Solanum tuberosum var. spunta ): importance of root temperature. J. Agr. Food Chem., 2001, 49: 356-363.

-

12. C u n n i n g h a m S.D., O w D.W. Promises and prospects of phytoremediation. Plant Physiology, 1996, 110, 3: 715-719.

-

13. S a l t D.E., S m i t h R.D., R a s k i n I. Phytoremediation. In: Ann. Review and Plant Molecular Biology, 1998, 49: 643-668.

-

14. C u n n i n g h a m S.D., B e r t i W.R. Remediation of contaminated soils with green plants. Cell. Dev. Biol., 1993, 29: 207-212.

-

15. W a n g Q., L i u X., C u i Y. e.a. Response of legume and non-legume crop species to heavy metals with multiple metal contamination. J. Environ. Sci. Health, 2002, A37, 1: 611-621.

-

16. P i n e r o J.L.H., M a i t i R.K., S t a r M.V. e.a. Potential use of Phaseolus vulgaris L., Avena sativa L.

-

17. L a C o s t e C., R o b i n s o n B., B r o o k s R. Uptake of tallium by vegetables: its significance for hu

man health, phytoremediation, and phytomining. J. Plant Nutrition, 2001, 24, 8: 1205-1215.

-

18. D u s h e n k o v V., K u m a r P.B., M o t t o H. e.a. Rhizofiltration: The use of plants to remove heavy metals from aqueous streams. Environ. Sci. Technol., 1995, 29, 5: 1239-1245.

-

19. G u e r i n o t M.L., S a l t D.E. Fortified foods and phytoremediation. Two sides of the same coin. Plant Physiol., 2001, 125, 1: 164-167.

-

20. P u s c h e n r e i t e r M., S t o g e r G., L o m b i E. e.a. Phytoextraction of heavy metal contaminated soils with Thlaspi goesingense and Amaranthus hybridus: Rhizospere manipulation using EDTA and ammonium sulfate. J. Plant Nutriton Soil Sci., 2001, 164: 615-621.

-

21. R a s k i n I., K u m a r P.B., D u s h e n k o v S. e.a. Bioconcentration of heavy metals by plants. Current Opinion in Biotechnology, 1994, 5: 285-290.

-

22. V a s s i l e v A. Metal phytoextraction: state of art and perspectives. Bulgarian J. of Agr. Sci., 2002, 8: 125140.

-

23. B a z M., F e r n a n d e z R.T. Evaluating woody ornamentals for use in herbicide phytoremediation. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 2002, 127, 6: 991-997.

-

24. Ч е м у р л и е в О.Г., Г о л е у х и н С.Н. Короткоротационные севообороты на орошаемых землях Нижнего Поволжья и их агроэкологические особенности. В сб.: Поволжский вестник. Волгоград, 1999: 280-284.

and Medicago sativa in the removal of lead and cadmium from soils. Crop Research., 2002, 24, 3: 449-452.

Всероссийский НИИ гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова, 127550, Москва, ул. Б. Академическая, 44