Современные технологии в комплексной лучевой диагностике хронического остеомиелита длинных костей конечностей

Автор: Ботаев Р.С.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2005 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты комплексной лучевой диагностики с использованием современных технологий у 30 больных с хроническим остеомиелитом длинных костей конечностей. При этом выявлено, что рентгенография позволяет диагностировать патологический процесс в 66,6 % случаев, ультрасонография в - 90 %, КТ и КТ-фистулография - в 100 %.

Хронический остеомиелит, лучевая диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/142120839

IDR: 142120839

Текст научной статьи Современные технологии в комплексной лучевой диагностике хронического остеомиелита длинных костей конечностей

Хронический остеомиелит является одной из основных проблем гнойной хирургии, что обусловлено осложнениями при лечении открытых переломов, огнестрельных повреждений, при оперативном лечении закрытых переломов длинных костей, частыми рецидивами хронического гематогенного остеомиелита, и, по данным разных авторов, достигают от 6,5 до 60 % от всех травм [1-3].

Важную роль в лечении хронического остеомиелита играет четкое определение границ пато- логического процесса для проведения радикального оперативного вмешательства. Однако диагностические возможности традиционных методов рентгенологического исследования ограничены и не дают пространственного представления о внутрикостных ходах, полостях [4-8].

Цель исследования. Изучить возможности современных диагностических технологий в верификации патологических очагов при хроническом остеомиелите.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Произведено обследование 30 больных с хроническими формами остеомиелита длинных костей нижних конечностей, оперированных в других лечебных учреждениях, где им было произведено от 1 до 9 операций. В 93,3 % случаев имелись свищи с трофическими нарушениями окружающих мягких тканей. Возраст пациентов составил от 12 до 64 лет, длительность заболевания от 1 года до 17 лет. Больные обследованы в стадии обострения.

Всем больным при поступлении проведено комплексное обследование, включающее традиционную рентгенографию, фистулографию, ультрасонографию (УС), остеоденситометрию, компьютерную томографию (КТ) и контрастную КТ. Полипозиционная рентгенография проводилась по общепринятой методике в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (прямой и боковой) на модифицированном аппарате РДК 50/6 с использованием зеленочувствительной пленки. УС проводилась на многофункциональном ультразвуковом сканере В-К Medical Hawk 2101 (Дания) линейным датчиком с частотой 12 мГц. Для диагностики остеопоротических изменений костной структуры произведена остеоденситометрия с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДЭРА) на аппарате «Lexxos» (Франция) и ультразвуковая денситометрия пяточной кости на аппарате «So-nost-2000» (Корея). КТ проведена на аппарате Tomoskan AV (Германия), толщина томографического слоя 5 мм, шаг – 5 мм. Для проведения рентгенофистулографии и контрастной КТ использовалось водорастворимое контрастное вещество омнипак (Никомед Ирландия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

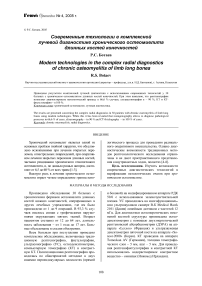

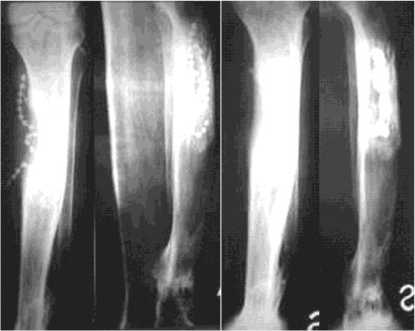

Рентгенография во всех случаях выявила остеопороз костной структуры пораженного сегмента, крупные очаги деструкции, крупные секвестры и выраженные периостальные реакции. Проведенная традиционная рентгенография у 20 больных не показала картину полноценного гнойно-воспалительного процесса из-за выраженного склероза и утолщения костной ткани в области остеомиелитического очага. Вследствие этого костномозговой канал сужен или не выявляется на рентгенограммах. Истинный объем поражения может превышать границы деструктивных изменений, выявляемых рентгенологически. Для полной характеристики патологического процесса данных обычной рентгенографии, как правило, недостаточно. При поступлении свищевую форму хронического остеомиелита длинных костей нижних конечностей имели 28 больных, которым была произведена фис-тулография с водорастворимым контрастным веществом (омнипак). Контрастное вещество, введенное в свищевой ход и остеомиелитический очаг, позволило более точно определить объем остеомиелитического очага и топографию свищевого хода (рис. 1, 2).

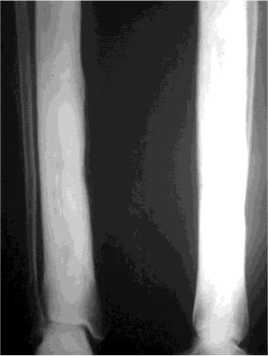

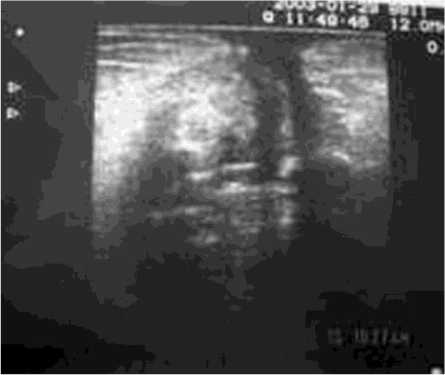

В комплексной диагностике хронического остеомиелита длинных костей нижних конечностей у всех больных применено УС исследование гнойно-воспалительных очагов. Среди УС признаков остеомиелита в первую очередь следует отметить изменения мягких тканей: кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц в виде их отека. В 90 % наблюдений установлены нарушения или разрушения коркового вещества с образованием дефектов (рис. 3). В области остеомиелитического очага лоцируется кортикальная пластинка с неправильным, прерывистым контуром. При УС сканировании удалось проследить ход свищевого канала по мягким тканям в виде эхонегативного образования неправильной формы, расположенного между костью и кожными покровами. Определена периостальная реакция в области воспаления в виде утолщения и изменения контуров надкостницы (рис. 4, 5).

Хорошо диагностируется процесс секвестрации. Секвестры, состоящие из компактного костного вещества, визуализируются в виде эхопозитивных образований (рис. 6).

УС исследование позволяет проследить состояние регенерата в динамике замещения пострезекционных остеомиелитических дефектов при хроническом остеомиелите длинных костей с помощью моно- и билокального остеосинтеза. Визуализируется степень эхогенности и минерализации регенерата в процессе дистракции (рис. 7).

а б

Рис. 1. Фоторентгенограмма (а) больного Б., 38 лет. Диагноз: хронический посттравматический остеомиелит левой голени. Свищевая форма. Обострение. Определяется остеомиелитическая полость в проксимальной части левой голени со склерозированием стенок; фотофистулограмма (б) - заполнение контрастным веществом остеомиелитической полости до средней трети диафиза большеберцовой кости

Рис. 2. Фоторентгенограмма больного И., 18 лет. Диагноз: хронический гематогенный остеомиелит левой голени. Обострение. Выраженный склероз, утолщение контуров костной структуры большеберцовой кости, затрудняющие определение границ остеомиелитического очага. Наличие секвестра в полости

Рис. 3. Фотосонограмма больного В., 35 лет. Диагноз: хронический посттравматический остеомиелит правой голени. Свищевая форма. Нарушена целостность кортикальной пластинки

а

а

Рис. 6. Фотосонограммы: а больного К., 54 лет. Диагноз: хронический спицевой остеомиелит правой голени. Свищевая форма. Наличие кольцевидного секвестра округлой формы; б больного А., 21 года. Диагноз: хронический постоперационный остеомиелит проксимального отдела левого бедра. Свищевая форма. Обострение. Визуализируется отторжение секвестра по ходу свищевого хода

б

б

Рис. 4. Фотосонограммы больного Ж., 51год. Диагноз: хронический постоперационный остеомиелит правого плеча. Свищевая форма. Наличие свищевого хода мягких тканей в области остеомиелитического очага

Рис. 5. Фотосонограмма больного М., 32 лет. Диагноз: хронический постоперационный остеомиелит правой голени. Свищевая форма. Обострение. Отмечается картина периостальной воспалительной реакции в области остеомиелитического очага

Рис. 7. Фотосонограммы больного В., 35 лет: а на 30-е сутки дистракции определяется регенерат на протяжении 2,5 см в процессе монолокального остеосинтеза пострезекционного остеомиелитического дефекта проксимального отдела правой большеберцовой кости; б состояние регенерата на 45-е сутки дистракции

У 30 больных с остеомиелитом для диагностики остеопоротических изменений костной структуры произведена остеоденситометрия поясничного отдела позвоночника в переднезадней проекции и проксимальных отделов бедренной кости с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии на аппарате «Lexxos» (Франция) и ультразвуковая денситометрия пяточной кости на аппарате «Sonost-2000» (Корея). Диагностика остеопороза проводилась на основе Т-критерия по классификации ВОЗ: его значения в пределах от 1,0 до 2,5 стандартной девиации (SD) соответствуют остеопении; 2,5 – остеопорозу. Проведенная неинвазивная оценка массы костной ткани (в г/см2) выявила, что у всех больных с хроническим остеомиелитом длинных костей нижних конечностей отмечается снижение минеральной плотности костной ткани до уровня остеопении.

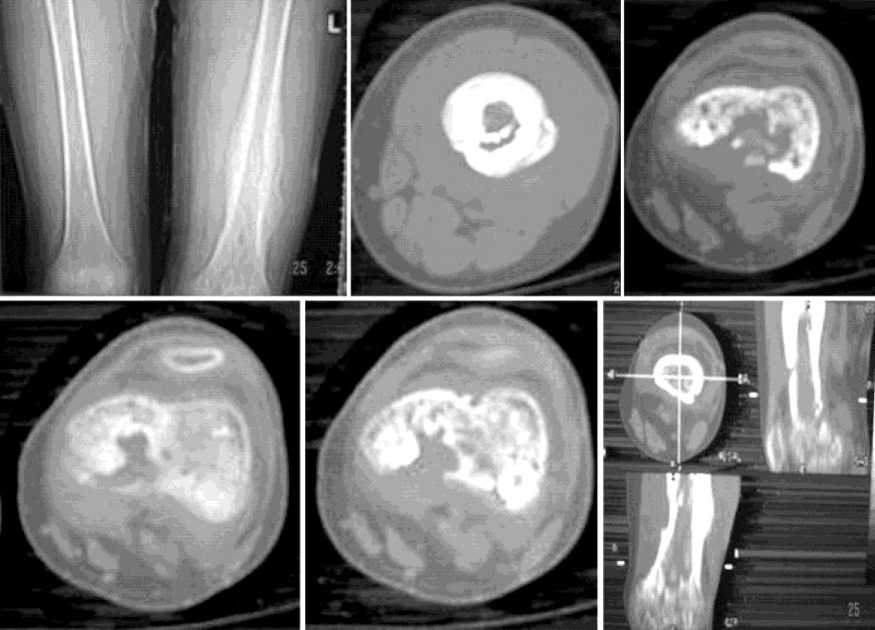

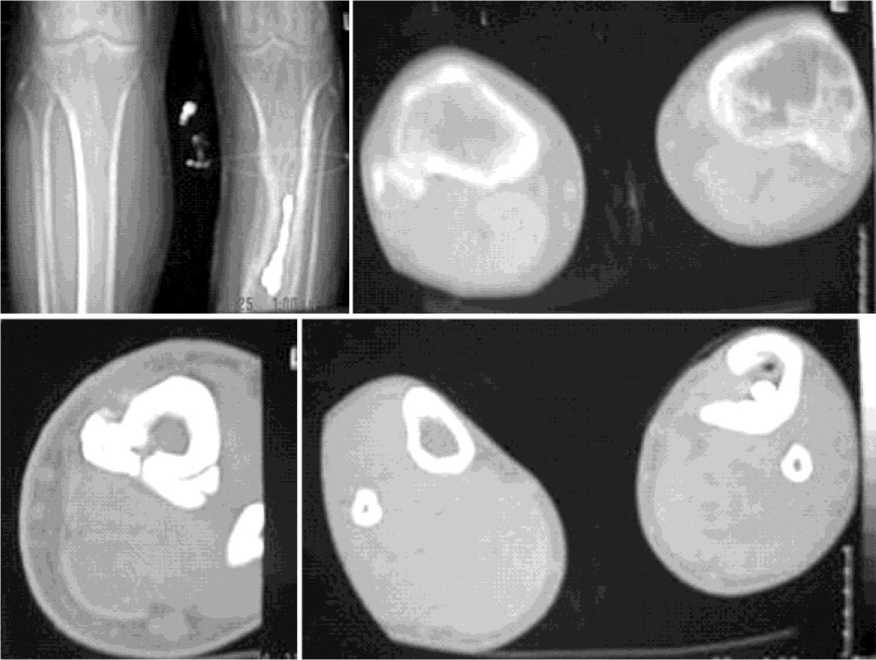

У 20 больных при сниженных информативных данных рентгенографии, фистулографии и УС в комплекс обследования хронического остеомиелита включена КТ, представляющая остеомиелитический очаг в дополнительных плос- костях. На сканограммах определялся отек мягких тканей, изменения со стороны надкостницы в виде утолщения, отслоения и увеличения плотности. В 100 % случаев обнаруживались очаги деструкции костной ткани, секвестры. КТ показала пространственную картину остеомиелитического процесса, распространенность свищевых ходов, полостей, секвестров (рис. 8, 9). Получение полной объективной информации о секвестре (его типе, локализации и соотношении с сосудисто-нервным пучком), а также топографическое положение свищевого хода возможно благодаря контрастной КТ, которая более точно позволяет установить локализацию свищевого хода и его связь с костными структурами (рис. 10). Данные КТ способствовали адекватной оценке индивидуальных особенностей взаимоотношения пораженной кости с нарушенной анатомической осью сосудисто-нервных пучков. КТ показывает пространственную картину остеомиелитического процесса, распространенность свищевых ходов, полостей, секвестров.

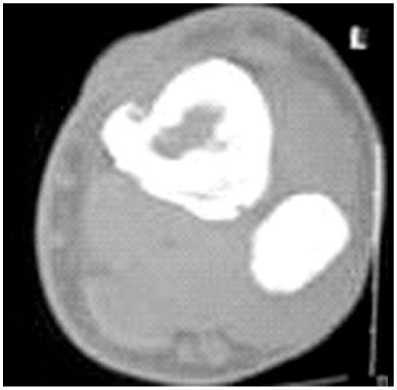

Рис. 8. Фотосканограммы больного И., 18 лет. Диагноз: хронический гематогенный остеомиелит левой голени. Обострение. Определяется секвестральная полость с наличием секвестра на протяжении нижней трети большеберцовой кости. Остеосклероз стенок секвестральной коробки

Рис. 9. Фотосканограммы больного С.,12 лет. Диагноз: хронический гематогенный остеомиелит левого бедра. Свищевая форма. Обострение. На уровне поражения в трех плоскостях (фронтальной, поперечной и сагиттальной) четко определяются границы патологического процесса на протяжении бедренной кости с наличием мелких секвестров в костно-мозговом канале

Рис. 10. Фотосканограммы с контрастированием больного Б., 38 лет. Диагноз: хронический посттравматический остеомиелит левой голени. Свищевая форма. Обострение. Определяется заполнение контрастным веществом (омнипак) остеомиелитической полости в верхней трети и средней трети диафиза большеберцовой кости. Наличие свищевого хода на поперечном скане. Склерозирование и деформация кортикальных слоев с нарушением непрерывности костной структуры

ВЫВОДЫ

Таким образом, лучевая диагностика хронического остеомиелита длинных костей нижних конечностей должна проводится комплексно. На первом этапе обследования производится рентгенография, но ввиду ее низкой чувствительности (66,6 %) в выявлении остеомиелитического очага, необходимо включение в комплекс УС. УС обладает высокой достоверностью (90 %) в диагностике хронического остеомиелита длинных костей нижних конечностей. Включение в план обследования ДЭРА и УЗ-

остеоденситометрии у всех 30 больных позволило определить снижение минеральной плотности костной массы до уровня остеопении.

Проведение КТ и КТ-фистулографии на заключительном этапе у 20 больных с хроническим остеомиелитом длинных костей конечностей показало 100-процентную информативность о распространении остеомиелитического очага при получении неполной картины на предыдущих этапах обследования.