Современные тенденции динамики почвенно-растительного покрова лугов высокого экологического уровня дельты реки Волги

Автор: Бармин Александр Николаевич, Валов Михаил Викторович, Бармина Екатерина Александровна, Куренцов Иван Михайлович, Романов Игорь Владимирович, Романова Мария Викторовна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 3 (13), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты мониторинговых исследований почвенно-растительного покрова лугов высокого экологического уровня (высота над меженью 2,5 м и более) дельты реки Волги в период с 1979 по 2011 год. Рассмотрено влияние некоторых метеорологических (среднегодовая температура воздуха, температура воздуха и количество выпадающих атмосферных осадков за вегетационный период), гидрологических (среднегодовой объем водного стока и объем стока за II квартал) и антропогенных (хозяйственная деятельность человека) факторов на динамику содержания в почвах легкорастворимых солей и токсичности почвенного раствора, а также на продуктивность и видовой состав фитоценозов средней части дельты реки Волги.

Дельта р. волги, засоление почв, продуктивность фитоценозов, видовой состав растительности, изменения климата, гидрологический режим р. волги

Короткий адрес: https://sciup.org/14967470

IDR: 14967470 | УДК: 502/504+631.4 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.3.3

Текст научной статьи Современные тенденции динамики почвенно-растительного покрова лугов высокого экологического уровня дельты реки Волги

DOI:

С середины XX в. резко возросло антропогенное влияние на природную среду, что во многих случаях стало причиной ухудшения условий существования человека и снижения биологической продуктивности ландшафтов [9, с. 58]. В связи с этим возникла необходимость организации и ведения мониторинга за факторами воздействия (прежде всего антропогенными) и состоянием экосистем, прогноза их будущего состояния, анализа соответствия прогнозируемого и фактического состояния природной среды [19, с. 87]. Только на базе такой системы наблюдений можно разработать экологически обоснованную стратегию использования экосистем [4, с. 79].

В условиях аридных областей мониторинг должен охватывать в первую очередь наиболее продуктивные в биологическом отношении экосистемы. В Прикаспийской низменности таким регионом является Волго-Ахтубинская пойма и дельта реки Волги [13, с. 156].

Для низовий Волги необходимо организовать прежде всего мониторинг почвеннорастительного покрова – основного энергетического блока и индикатора состояния экосистем. Без охвата мониторингом растительных сообществ невозможно принятие экологически оправданных хозяйственных решений, когда требуется постоянная корректировка особенностей эксплуатации природных ресурсов долины и фактическое объединение системы использования и охраны экосистем [16, с. 128].

В 1979 г. в восточной части дельты р. Волги с целью ведения мониторинга почвенного и растительного покрова был заложен стационарный профиль, на нескольких трансектах которого была расположена серия пробных геоботанических площадок. Пробные площадки размером 2 х 2 м были заложены на расстоянии 15 м друг от друга только на экотопах, подверженных влиянию половодий: они либо затапливались, либо подтапливались во время его наступления. На вершинах и высоких участках склонов бэровских бугров, не подверженных воздействию половодий, пробные площадки не закладывали.

Ввиду того, что в 1996 и 2002 гг. учеты на профиле были продолжены только на 126 точках, детальный анализ динамики состава ионов в водной вытяжке и геоботанические описания приводятся именно на этом количестве площадок. Методики проведения исследований опубликованы в работах [1; 2; 3; 5; 6; 9; 10; 13; 15; 18].

Характер травянистого растительного покрова дельты реки Волги, его продуктивность и динамика зависят от влияния многочисленных факторов внешней среды. Среди них можно выделить несколько ведущих, которые определяют основные особенности травянистой растительности рассматриваемого региона. Данные факторы по своему воздействию чаще всего являются комплексными, влияющими одновременно на увлажнение по- чвы, ее аэрацию, температуру и другие параметры экотопа. К таким основным факторам относятся топографическая высота над меженью реки, засоление почвы, выпас и сенокошение, широтное положение [2, с. 22].

Высота над меженью влияет на целый ряд экологических показателей, но больше всего она сказывается на увлажненности местообитаний. Чем выше находится тот или иной участок дельты, тем реже и на меньший срок он затапливается во время половодий, тем в среднем ниже от дневной поверхности находится уровень грунтовых вод [16, с. 129].

Значительное влияние на рост и развитие растительности оказывают количество и состав содержащихся в почвах солей. Токсичное действие данных солей, содержащихся в почвах дельты реки Волги, проявляется в увеличении осмотического давления почвенной влаги, снижении ее доступности для растений, нарушении нормального соотношения элементов минерального питания, отрицательном воздействии на плодородные свойства почв [17, с. 123].

Мощным фактором в развитии растительности является режим полых вод. Полая вода делит вегетационный период на два: до-разливный и послеразливный [9, с. 62]. В дельте реки Волги в доразливный период весной развивается наиболее приспособленная к недостатку влаги корневищно-злаковая растительность или растительность, отлагающая запас питательных веществ в корнях: молочай, синеголовник и др. В состав травостоя доразливного периода входят мелкие осоки и эфемеры. Доразливной вегетационный период сменяется периодом затопления территории полой водой, что сильно изменяет общий характер травостоя [20, с. 34].

По интенсивности дельтовых процессов, связанных с высотой над меженным уровнем, рельефом и залеганием грунтовых вод после половодья, профессором И.А. Цаценкиным на основании исследований Л.Г. Раменского луга дельты Волги подразделяются на три экологических уровня: высокий, средний и низкий [12, с. 146]. В данной работе будет рассмотрена динамика некоторых экологических характеристик почвенно-растительного покрова лугов высокого уровня (высота над меженью 2,5 м и более).

Развитие лугов высокого уровня характерно для подножий и шлейфов бэровских бугров, а также повышенных участков дельтовой равнины [10, с. 19]. Травостой на высоко находящихся над меженью местообитаниях начинает отрастать рано, еще до половодья. Представлены они лугами с преобладанием Aeluropus pungens , содоминантами могут быть Elytrigia repens , Glycyrrhiza glabra . Реже луга с преобладанием Aeluropus pungens отсутствуют или представлены очень узкой полосой вдоль подножия бугров, а ниже развиты пырейные или осоково-пырейные луга, часто с участием Euphorbia uralensis, Dodartia orientalis . Нередко при-брежницевые луга отделены от пырейных полоской из солодки голой [13, с. 157].

Почвы лугов высокого уровня имеют более легкий механический состав, чем почвы лугов низкого и среднего экологических уровней [5, с. 64]. Важным фактором, влияющим на происходящие в почвах повышенных местообитаний процессы, являются температурные условия. Обладая в сравнении с низкими участками меньшей теплоемкостью (из-за сухости и легкого механического состава почв), поверхностные слои почв повышенных экотопов быстрее прогреваются [3, с. 190]. За период ведения почвенно-растительного мониторинга при сравнении среднегодовой температуры воздуха по десятилетним периодам выявлено ее устойчивое увеличение с 10 °С в 1972–1981 гг. до 10,8 °С в 2002–2011 годах. Кроме того, возросли суммы средних температур за вегетационный период (см. табицу) [3, с. 192; 11, с. 140]. Геохимическое значение этого явления определяется тем, что при увеличении температур воздуха и малом количестве атмосферных осадков в почвах лугов высокого уровня происходит повышенный расход грунтовых вод на испарение, в результате чего наблюдается увеличение содержания различных солей в верхнем почвенном горизонте [5, с. 63].

Важнейшим фактором, влияющим на флористический состав растительности и ее продуктивность, а также на содержание легкорастворимых солей в почвах дельты реки Волги, является гидрологический режим, и прежде всего характер весенне-летних половодий, которые в настоящее время искусст- венно регулируются [8, с. 149]. Ввиду того, что луга высокого уровня обводняются крайне редко и на очень короткое время, здесь заметно преобладание выпотного режима над промывным. В связи с этим возрастает роль влияния на перемещение легкорастворимых солей количества атмосферных осадков. В период с 1972–1981 гг. по 1992–2001 гг. происходило последовательное устойчивое увеличение их количества, основная масса которого приходится на теплый период года. Также в этот временной период происходило увеличение объемов среднегодового стока и стока за второй квартал (см. таблицу) [7, с. 97–98].

Анализ метеорологических данных за десятилетие 2002–2011 гг. показывает снижение количества атмосферных осадков и объемов водного стока реки Волги с одновременным повышением среднегодовой температуры воздуха и средней суммы температур за вегетационный период, что указывает на развитие процесса аридизации в дельтовом регионе [7, с. 98].

Изменения климатических характеристик и гидрологического режима привели к из- менениям в почвенно-растительном покрове низовий Волги.

Почвы дельты Волги характеризуются природной обусловленностью к соленакопле-нию, что связано с несколькими причинами: залеганием на засоленных морских отложениях Каспийского моря, близким расположением грунтовых вод, особенностями климата территории, в частности высокой степенью испаряемости, в несколько раз превышающей количество атмосферных осадков [18, с. 85].

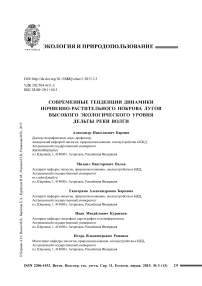

На исследуемых участках стационарного профиля за период наблюдений произошло заметное снижение анионов хлора. С 1979 по 2011 г. количество ионов данного элемента уменьшилось в 2 раза. Количество сульфатов флуктуировало при общей тенденции к увеличению (см. рис. 1) [3, с. 189].

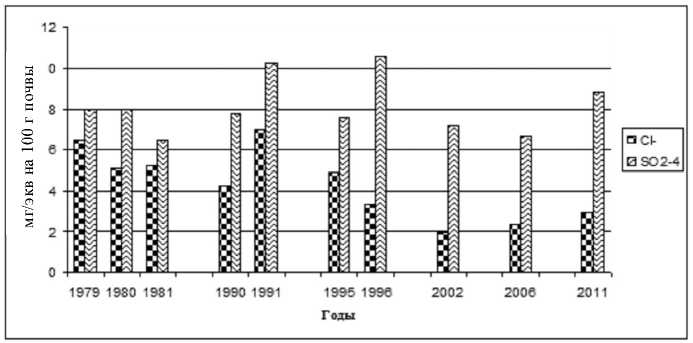

Количество катионов кальция и натрия последовательно возрастало от 1979 к 1991 гг., после чего произошло существенное снижение содержания данных ионов. Содержание ионов натрия в почвах лугов высокого уровня колебалось с 1979 по 1990 год. С 1990 по 1996 г. количество данных ионов увеличилось,

Гидрометеорологические показатели по данным гидрометеорологической станции г. Астрахани по периодам

|

Годы |

Средний объем водного стока в створе Волгоградской ГЭС, км3 |

Средний объем водного стока в створе Волгоградской ГЭС за второй квартал, км3 |

Средне-годовая температура воздуха, °С |

Средняя сумма температур за период с температурой > 10 °С |

Сумма осадков за период с температурами > 10 °С |

|

1972–1981 |

232,2 |

92,4 |

10 |

3601 |

126 |

|

1982–1991 |

263,8 |

108,8 |

10,2 |

3714 |

147 |

|

1992–2001 |

266,7 |

117 |

10,3 |

3612 |

165 |

|

2002–2011 |

245,3 |

98,3 |

10,8 |

3886 |

149 |

Рис. 1. Динамика анионов в почвах лугов высокого уровня

после чего наблюдается резкое снижение их содержания (см. рис. 2) [3, с. 190].

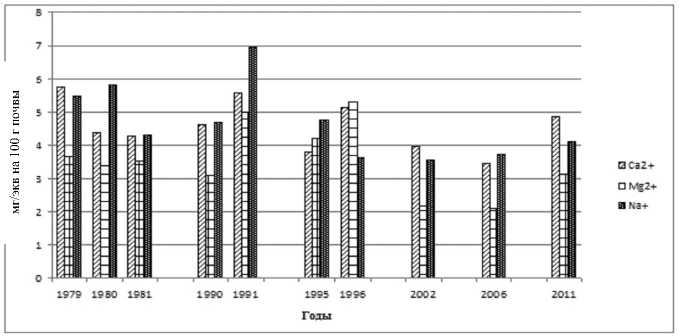

Суммарное содержание солей флуктуировало (см. рис. 3) при общей тенденции уменьшения содержания токсичных ионов хлора и натрия, что привело к снижению токсичности почвенного раствора.

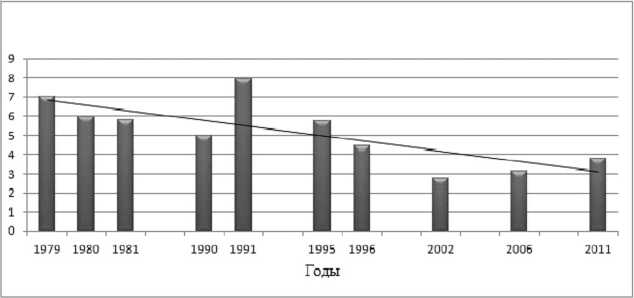

От начала наблюдений в 1979 г. к 2002 г. токсичность почвенного раствора на лугах высо- кого уровня снизилась в 2,6 раза (см. рис. 4). Однако в 2006 и в 2011 гг. происходит некоторое увеличение содержания токсичных солей. В 2011 г. по отношению к 2002 г. происходит увеличения содержания в почве ионов Cl (на 47 %) [18, с. 90].

Также на 24 % возрастает общее содержание солей и на 28 % увеличивается токсичность почвенного раствора, но значения 1979 г. превышены не были [16, с. 129].

Рис. 2. Динамика катионов в почвах лугов высокого уровня

Рис. 3. Динамика суммы водорастворимых солей лугов высокого уровня на фоне изменения гидрометеорологических факторов

Рис. 4. Динамика токсичности почвенного раствора на лугах высокого уровня

Сезонные изменения влажности почвы и ее засоления отражаются на особенностях динамики нарастания надземной массы травостоя. Кроме оценки совместного влияния высоты над меженью и засоления почвы на встречаемость видов был проведен анализ воздействия этих факторов на величину общей надземной биомассы травянистого покрова и надземной массы отдельных видов.

Для сравнительного анализа продуктивности растительности лугов высокого уровня были взяты данные за 1982, 1996, 2006, 2011 годы (см. рис. 5). В эти годы отмечаются сравнительно низкие уровни половодий, однако в предшествующие им годы оно было достаточно высоким.

Общая масса растительности последовательно возрастала от 1982 к 2011 году. Максимум продуктивности на лугах высокого уровня отмечен в 2006 г., хотя количество осадков в этот год было самым низким за весь сравнительный период [10, с. 22].

В 2011 г. на лугах высокого уровня появились Eleocharis palustris (1,2 % от общей массы) и Rubia tatarica (3,9 % от общей массы). Особенно заметным является увеличение массы Clycyrrhiza glabra (до 61 % от общей массы в 2006 году). От 1996 к 2006 г. отмечалось возрастание массы Bolboschoenus maritimus, однако в 2011 г. данный вид исчез из травостоя лугов высокого уровня. Elytrigia repens уменьшил массу от 2006 к 2011 г. более, чем в 4 раза [14, с. 280].

В связи с относительно глубоким залеганием грунтовых вод и преобладанием выпотного гидрологического режима над промывным на лугах высокого уровня отмеча- лась тенденция снижения содержания водорастворимых солей в годы с низким объемом водного стока за II квартал и их увеличения в годы с высоким уровнем половодья. Кроме того, при объеме водного стока за II квартал менее 80 км3 в почвах лугов данного уровня происходит снижение значения Cl-/SO42- и уменьшение токсичности почвенного раствора [3, с. 195].

Направленное увеличение продуктивности растительных сообществ было отмечено от начала наблюдений до 2006 г., однако в последующие годы в связи с ростом среднегодовых температур воздуха, снижением количества атмосферных осадков и сокращением объемов водного стока произошло некоторое увеличение легкорастворимых солей в почвах, повышение токсичности почвенного раствора и, как следствие, снижение продуктивности растительности.

Список литературы Современные тенденции динамики почвенно-растительного покрова лугов высокого экологического уровня дельты реки Волги

- Базилевич, Н. И. Опыт классификации почв по засолению/Н. И. Базилевич, Е. И. Панкова//Почвоведение. -1968. -№ 11. -С. 3-15.

- Бармин, А. Н. Геохимические особенности миграции легкорастворимых солей в почвах лугов низкого уровня дельты реки Волги/А. Н. Бармин, М. В. Валов, М. М. Иолин//Российский журнал прикладной экологии. -2015. -№ 1. -С. 21-25.

- Бармин, А. Н. Дельта реки Волги: галогеохимические миграции в почвах лугов высокого уровня/А. Н. Бармин, М. В. Валов, М. М. Иолин//Антропогенная трансформация геопространства: история и современность: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2015. -С. 187-196.

- Бармин, А. Н. Эколого-географические проблемы природопользования ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги/А. Н. Бармин, М. М. Иолин//Южно-российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. -2004. -№ 1. -С. 77-82.

- Валов, М. В. Изменение солевого состава почв в дельте реки Волги на лугах высокого уровня/М. В. Валов, А. Н. Бармин, М. М. Иолин//Биоэкологическое краеведение: мировые, российские и региональные проблемы: материалы 3-й Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. -Самара: Изд-во ПГСГА, 2014. -С. 61-67.

- Валов, М. В. Результаты многолетнего почвенного мониторинга, проводимого на стационарном профиле в дельте реки Волги/М. В. Валов, А. Н. Бармин, М. М. Иолин//Science in the modern information society V. Proceedings of the Conference. -North Charleston: CreateSpace, 2015. -Р. 65-68.

- Валов, М. В. Современные тенденции изменения гидрологических условий в дельте реки Волги/М. В. Валов, А. Н. Бармин//Региональные проблемы водопользования в изменяющихся климатических условиях: материалы науч. докл. участников Междунар. науч.-практ. конф. -Уфа: Аэтерна, 2014. -С. 96-99.

- Меняющееся антропогенное воздействие на водные ресурсы в бассейне Волги/Н. И. Коронкевич, Е. А. Барабанова, И. С. Зайцева, С. В. Ясинский//Водные ресурсы Волги: настоящее и будущее, проблемы управления: материалы Всерос. науч.-практ. конф. -Астрахань: Астраханский ун-т, 2007. -С. 147 -151.

- Оценка динамики растительности в дельте реки Волги/В. Б. Голуб //Аридные экосистемы. -2013. -№ 19 (56). -С. 58-68.

- Оценка изменений растительности в средней части восточной дельты р. Волги. Динамика флоры/К. А. Старичкова //Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. -2012. -№ 4. -С. 18-24.

- Современные изменения климата и зональные агроэкологические проблемы в сухой степи Нижнего Поволжья/А. Н. Сажин //Степи Северной Евразии: материалы III Междунар. симпозиума. -Оренбург: УРО РАН, 2003. -С. 440-442.

- Цаценкин, И. А. Растительность и естественные кормовые ресурсы Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги/И. А. Цаценкин//Природа и сельское хозяйство Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. -М.: Изд-во МГУ, 1962. -С. 118-192.

- Additional Data on the Dynamic of Soil Salinization and Vegetation in the Volga River Delta/V. B. Golub //Arid Ecosystems. -2015. -Vol. 5, № 3. -P. 154-160.

- Barmin, A. N. Exper ien ce of Mappin g Conflicts in Nature Use on the Example of Astrakhan Oblast/A. N. Barmin, N. S. Shuvaev, E. A. Kolchin//Arid Ecosistems. -2011. -Vol. 1, № 4. -P. 278-284.

- Barmin, A. N. The Estimation of the Volga Delta Biotic Complexes Variation in the Result of Climate Change the Caspian Region/A. N. Barmin, M. M. Iolin//Environmental Conseguences of the Climate Change. -M.: Faculty of Geography, MSU Moscow. -P. 184-188.

- Dynamics of Vegetation of Southern Volga-Akhtuba Floodplain/K.A. Starichkova//20th International Workshop of European Vegetation Survey. -Roma: Universita «La Sapinza». -P. 127-132.

- Estimate of Vegetation Dynamics Along the Transect in the Northern Part of thе Volga-Akhtuba Floodplain/K. A. Starichkova //19th International Workshop of European Vegetation Survey. -Pecs: University of Pecs, 2010. -P. 121-126.

- Estimate of Vegetation Dynamics in the Volga Delta/V. B. Golub //Aridnye Ekosistemy. -2013. -Vol. 19, № 3 (56). -P. 84-96. -DOI: 10.1134/S2079096113030037.

- The Analysis of Natural Hazards on the Territory Astrakhan Region/A. N. Barmin, E. A. Kolchin, N. S. Shuvaev, I. V. Buzyakova//European Geographical Studies. -2014. -№ 3 (3). -P. 84-97.

- The Vegetation Dynamics of the Northern Part of the Volga-Akhtuba Floodplain/I. S. Sharova, A. N. Barmin, K. A. Starichova, V. B. Golub//18th International Workshop of European Vegetation Surveg. -Roma: Orto Bota nico di Roma; Universita «La Sapinza», 2009. -P. 32-37.