Современные тенденции развития системы детского отдыха в Крыму

Автор: Страчкова Наталья Васильевна, Логвина Елена Владимировна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: География и геоинформатика

Статья в выпуске: 3 (13), 2015 года.

Бесплатный доступ

Система детского отдыха, ориентированная на социально важную категорию общества - подрастающее поколение, занимает особое место в системе туристской деятельности. Она является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое государственное значение в воспитании подрастающего поколения. В первую очередь детский отдых призван способствовать воспитанию и образованию подрастающего поколения способами туристско-краеведческой деятельности, формированию всесторонне развитой личности. Также важнейшей частью детского отдыха является медико-биологическая составляющая, заключающаяся в оздоровлении детей и подростков. В данной статье рассмотрена и проанализирована система детских учреждений оздоровления и отдыха и туристско-экскурсионной деятельности Крыма. Приведен анализ по регионам Крыма с наибольшим предложением форм детского отдыха, а также структура привлеченных бюджетных средств для организации детского отдыха в Крыму.

Детский отдых, туризм, культурное наследие, санатории, коечный фонд, детские учреждения оздоровления и отдыха

Короткий адрес: https://sciup.org/14967474

IDR: 14967474 | УДК: 470.75:388.42-2-053.2 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.3.6

Текст научной статьи Современные тенденции развития системы детского отдыха в Крыму

DOI:

В условиях глобализации влияние Мирового океана на социально-экономическое развитие многократно возрастает, сопровождаясь дальнейшим «стягиванием» внешнеэкономического, транспортно-логистического, инфраструктурного и инновационного потенциала в приморские территории [18; 20; 36; 44]. Тренд талассоаттрактивности («тяготения к морю», явления в англоязычной литературе, чаще обозначаемого термином «coastalization» [16]) проецируется и на систему расселения: согласно подсчетам, в 100-километровой полосе проживает 37 % мирового населения, а в 200-километровой – около 50 % [37]. В подобном контексте проблематика «приморских зон» (далее – ПЗ), включая междисциплинарные аспекты их концептуализации, идентификации и делимитации, закономерно обретает приоритетные позиции [27; 29], в том числе и в современной России [2; 8], располагающей 63,5 тыс. км береговой линии [11] и имеющей в своем составе 27 «приморских» регионов, занимающих 60 % территории и концентрирующих 24,2 % ее населения.

Важнейшая причина талассоаттрактив-ности – особые транспортно-географические, социально-экологические, селитебные и, что наиболее важно, общеэкономические условия для обретения приморскими территориями потенциальных возможностей к опережающему социально-экономическому росту. Их реализация в современном рыночном контексте в существенной мере связана с кластероге-незом в экономике, с формированием и развитием в инвариантных, ориентированных на специфику ПЗ кластеров, в том числе трансграничных, трансакваториальных. При этом и в российском, и в глобальном масштабе именно ПЗ могут (благодаря повышенной «плотности» социально-экономических процессов, урбоцентризму, активнейшим проявлениям метрополизации и концентрации экономических субъектов) рассматриваться в числе как уже состоявшихся, так и потенциальных ареалов кластерогенеза. Характеризуясь двуединством акваториально-террито-риальной структуры и особым (по многим аспектам выигрышным) позиционированием в системе континентально-океанической дихотомии [1], ПЗ во многих случаях обладают и дополнительной выигрышной спецификой, связанной с наличием особых хозяйственных режимов – свободных экономических зон и других аналогичных институциональных инструментов, призванных привлечь инвестиции в их развитие.

Экономические кластеры традиционно рассматриваются как территориально со-расположенные группы экономических субъектов [39]. Придавая кластеризации динамизм, ПЗ одновременно обусловливают и его особый природно-экологический, ресурсно-экономический, институциональный, социально-демографический и экистический контекст, формируют конкретные пространственные «рамки», предопределяют типологические свойства зарождающихся, развивающихся и функционирующих в ареале контакта «суша-море» кластеров. Логично в этой связи, что исследования кластерогенеза в ПЗ имеют наибольшие заделы в странах и регионах планеты с ощутимой, максимально интегрированной в общеэкономический и селитебный контекст морехозяйственной активностью. Речь в первую очередь идет о Европейском союзе, где создана и успешно функционирует «Европейская сеть приморских кластеров» (European network of maritime clusters), к настоящему времени объединяющая уже 18 стран-участниц [41]. Проблематика «приморских» кластеров получила свое отражение и в научной литературе, причем как в рамках обобщающих работ [22; 38; 40], так и публикаций, посвященных подробному анализу организации и функционирования кластеров в ПЗ Нидерландов [31], Юго-Восточной Англии [26], Канады [24; 25; 34], Норвегии [14; 15; 28], Финляндии [33; 42], Франции, Дании [40] и др. Отметим также, что основной акцент в подобного рода исследованиях делается на кластерогенезе в «профильных» для ПЗ отраслях: морских грузоперевозках, судоходстве, судостроении, добыче на шельфе и других сопутствующих сферах экономики. Фактически само выделение приморского типа кластеров при данном подходе базируется на его специализации, которая в целом также подразумевает географическую близость выделяемого кластера к морскому побережью. При этом приморское положение территории напрямую не ведет к «морской» специализации и наоборот, что, кстати, существенно как для идентификации ПЗ, так и для типологии локализованных на них кластеров.

При рассмотрении кластеров следует учитывать саму плотность межорганизационной интеракции на единицу территории. Отметим, что в условиях ПЗ возможности интеграции выше, чем за ее пределами в силу двух базовых причин:

– большей (благодаря талассоаттрак-тивности, а также пространственной конфигурации ПЗ, «подсекаемых» морским побережьем, что многократно усиливает дефицит земельных ресурсов) концентрации как в целом экономического потенциала, так и потенциальных субъектов кластеризации;

– относительно более благоприятных условий (при прочих равных обстоятельствах) развития межтерриториальных (в том числе трансграничных) контактов и, благодаря этому, существенного расширения собственно кластерогенного пространства, его транстер-риториализации (а фактически – трансаква-ториализации).

Глобализация инициирует транснациональные, в том числе и трансграничные связи; использование же «контактного» потенциала морских акваторий формирует крайне важный для кластерогенеза в ПЗ трансаквато-риальный (данное понятие, раскрывающее взаимодействия «через акваторию» и «посредством акватории», развивается одним из авторов данной статьи начиная с 2008 г. прежде всего применительно к ситуации в Причерноморье [6; 7; 9]) контекст, что в совокупности превращает трансграничный кластер (кластеры) в важнейшего актора экономики ПР; «трансграничность» кластера при этом во многих ситуациях «подкрепляется» его трансакваториальностью, наполняется соответствующим содержанием.

Специфику трансграничной кластеризации в ПЗ позволяет четче высветить соот- ветствующее моделирование межорганизационной интерактивности в рамках кластера (данная модель основана на модели вероятности единичной интеракции в рамках кластера, разработанной одним из авторов данной статьи [4]). В решении данной задачи будем исходить из того, что совокупность всех организаций любой территории (в данном случае ПЗ) характеризуется совокупной потребностью в интеракции, равной сумме потребностей в интеракции каждой фирмы (q1 + q2 + ... + qn):

Q = Z q , 1 - n

где Q – совокупная региональная потребность в интеракции, n – число региональных организаций.

Учитывая данное положение, вероятностная модель единичной трансакции примет следующий вид:

P = —MR-1 —, M f + M r -1

где Р – вероятность взаимодействия с контрагентом, входящим в кластер, MF – количество инотерриториальных (внекластерных) фирм, способных к интеракции наравне с внутрикластерными, MR – количество региональных фирм, способных к интеракции [4].

Выбор контрагента приобретает значение некоей средней стохастической величины. Исходя из этого, количество внутрирегиональных интеракций примет значение произведения вероятности единичной интеракции с региональным партнером и совокупной региональной потребности в интеракциях:

E =

M r — 1

M F + M R — 1

• Q .

Характерной особенностью трансграничного кластера как особой разновидности с точки зрения состава входящих в него экономических субъектов является более сложная структура, включающая в себя акторов, относящихся к юрисдикции различных государств и, соответственно, находящихся в неравновесных условиях в результате присутствия различных факторов катализаторов и ингибиторов, оказывающих влияние вслед- ствие включенности в экономическое, правовое, социокультурное пространство различных национальных социально-экономических систем [35; 45]. Таким образом, с точки зрения каждой национальной экономики при образовании трансграничного кластера формирование внутрикластерного «поля тяготения» происходит с присутствием минимум четырех групп экономических субъектов: отечественных организаций-участников кластера или потенциального кластерогенного поля (МCl.D.), отечественных предприятий рассматриваемой территории (ПЗ), не входящих в существующий или формирующийся кластер (MEx.D.), зарубежных предприятий, входящих в кластер (МCl.F.), и зарубежных предприятий рассматриваемой территории (либо нескольких территорий, что для для трансграничного взаимодействия в ПЗ более характерно), не входящих в кластер (MEx.F.). В таком случае вероятностная модель единичной интеракции будет выглядеть следующим образом:

_______ Ma . d . + Ma . f . - 1 _______

Ma . D . + Ma . F . + M Ex . D . + M Ex . F .

С учетом поправок на различную среднюю степень доверия по отношению к предприятиям той или иной категории, а также различной планки средних трансакционных издержек модель обретает следующий вид:

CCl D p =______________________3 Ca FCExtCExF . aD

Can. l m + CaiF.

-

3 C Cl F C Ex D C Ex F Cl D Cl D 3 C Cl D C Ex D C Ex F Cl F Cl F

3 CCl F

- 1

Следовательно, повышение интенсивности взаимодействия внутри кластера определяется прежде всего соотношением средних трансакционных издержек и уровня межорганизационного доверия между указанными четырьмя группами субъектов Уровень доверия может рассматриваться в соответствии с положениями, выявленными Дж Коулманом, согласно которым минимальный пороговый уровень доверия между экономическими субъектами для взаимодействия составляет 33 % [23] В настоящей модели все показатели доверия L принимают значения < 1, в случае же L < 0,33 значение показателя принимается равным 0 Соотношение данных параметров в рамках кластера может являться основанием для проведения соответствующей классификации В частности, основываясь на теоретических работах прошлых лет [19; 32; 45], можно выделить следующие типологические инварианты трансграничного кластера (далее – ТК): с сильным ядром (преимущественно моноцен-трический), сосредоточенным на территории одного из государств и относительно слабой периферии, выходящей за пределы государственных границ; би- и полицентрический ТК с сильными ядрами на территориях двух-трех и более сопредельных государств с относительно слабыми связями между ними, тем не менее, поддерживаемыми за счет активной торговли, кадрового и технологического обмена; ТК с ярко выраженной структурой производственной цепочки, в рамках которой производственные звенья добавленной стоимости расположены на территории разных государств; относительно однородный ТК с равномерным распределением производственных звеньев по территории независимо от административно-территориальных границ (данный тип, как правило, формируется в условиях незначительного соотношения трансакционных издержек взаимодействия с иностранными партнерами)

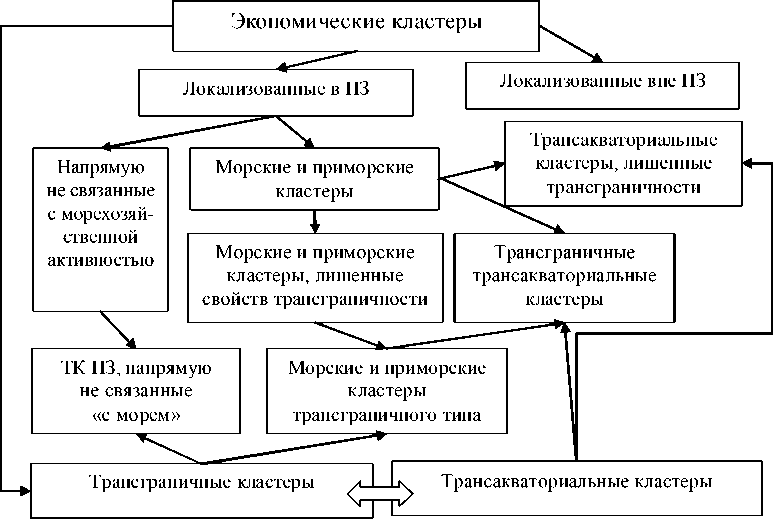

В территориально-локализационном контексте ПЗ трансграничность в существенной мере реализуется именно благодаря трансак-ваториальным связям, что позволяет идентифицировать не только имманентные приморским зонам «трансакваториальные трансграничные кластеры», но и целую совокупность локализованных в ПЗ типологически инвариантных форм кластерогенеза (см рисунок)

Учет свойств трансграничности и трансакваториальности в типологическом структурировании кластеров приморских зон

Акцентируем, далеко не все формирующиеся, развивающиеся и функционирующие в ПЗ кластеры ТК напрямую «связаны с морем» и тем более трансграничны либо трансакваториальны. Впрочем, в равной мере лишены «трансграничности» и «трансаквато-риальности» «морские и приморские кластеры», действующие в таких важных для ПЗ сферах, как охрана побережья, прибрежное рыболовство, приморская рекреация. При этом отнюдь не все трансграничные «морские и приморские кластеры» трансакваториальны, поскольку соответствующие связи могут реализовываться и через «сухопутные» участки границы. В ПЗ присутствуют также и поддерживаемые каботажными морскими перевозками трансакваториальные связи, лишенные трансграничного содержания.

Трансакваториальный кластер в итоге (как и трансграничный кластер, и экономический кластер в целом) является поливариант-ным, обладающим широким содержательным диапазоном образованием; его можно определить как территориально-локализованную группировку экономических субъектов, чья целостность и эффективное взаимодействие обеспечиваются использованием ресурсного (в первую очередь коммуникационного) по- тенциала морской (океанической) акватории. Инфраструктурным «ядром» трансакватори-ального кластера выступают интегрируемые морским транспортом портово-логистические комплексы. Следует при этом подчеркнуть, что в реальной ситуации современных ПЗ (в том числе и России) трансакваториальность в существенной мере корреспондирует с трансгра-ничностью, а трансграничные кластеры обретают трансакваториальную детерминанту и свойства. Параллельно в условиях ПЗ транс-граничность стимулирует морехозяйственную специализацию, усиливает «присутствие» в ней кластеров, которые можно классифицировать как «морские и приморские».

«Насыщенная» судоходными путями и «окаймленная» портовыми комплексами морская акватория представляет собой специфическое по своей конфигурации пространство множества разноудаленных границ, что, в частности, позволяет подразделить поддерживаемые трансакваториальными связями трансграничные кластеры на следующие типологические формы:

– трансгранично-трансакваториальный кластер, функционирующий благодаря как морским, так и «сухопутным» коммуникациям (характерные примеры – туристско-рек- реационные кластеры на границе России и Абхазии, Польши и Калининградской области, рыбохозяйственный – России и Северной Норвегии и др.);

– трансакваториальный кластер с компактной локализацией и/или устойчивой интенсивной связью между его разделенными государственной границей (и морской акваторией) составляющими (подобные структуры получили достаточное распространение в Балтийском регионе, в Юго-Восточной Азии);

– трансакваториальный с дисперсной локализацией своих составляющих и признаками сетевой структуры: может быть моно-, би- и полицентрическим (кластеры подобного типа присутствуют в ПЗ практически повсеместно, причем в российской ситуации – лишь на начальных стадиях своего развития).

Наряду с этим трансакваториальные кластеры существенно различаются по масштабу (имеют глобальный, макрорегиональ-ный, региональный, локальный характер), числу вовлеченных в кластерогенез юрисдикций (от двух до несколько стран-участниц), степени (стадии) сформированности, доминирующей отрасли (с подразделением также на моноотраслевые и полиотраслевые).

Наличие морского порта приводит к эффекту «рассеянного кластера», в котором формируется более сложная и многомерная сеть потенциальных и реальных взаимосвязей между экономическими субъектами, находящимися в иных (в ряде ситуаций – достаточно отдаленных) приморских территориях. Таким образом, в отличие от трансграничного кластера «континентального» типа в трансакваториаль-ном кластере имеет место эффект многомерного увеличения организационной массы иностранных партнеров, так как посредством морских торговых путей осуществляется доступ к большему числу контрагентов, что в определенной мере коррелирует с транснациональным кластером «континентального» типа [12; 13]. В данном контексте ключевое значение имеют конкретные возможности и производствен-но-логистичекий функционал морского порта.

Роль «морского фактора» в формировании трансграничных кластеров весьма различается по регионам мира. Для атлантической Европы базирующийся в ПЗ морехозяйственный комплекс (включающий не только порто- во-логистическое хозяйство и морское судоходство, но и судостроительную промышленность, рыболовство, аквакультуру, добычу полезных ископаемых, приморские виды рекреации и др.) имеет стратегическое значение. Так, согласно данным Европейской комиссии на 2009 г., стоимость продукции, производимой этим комплексом (с учетом Норвегии), оценивается в 450 млрд евро, а добавленная стоимость составляла 187 млрд евро, при этом в нем было занято около 4,8 млн человек [43]. Характерно, что три года спустя (когда экономика Европы в целом преодолела последствия глобального финансового кризиса) морехозяйственный комплекс обеспечил уже 5,4 млн рабочих мест и до 500 млрд евро ежегодной добавленной стоимости [17].

В Азии «трансгранично-трансакватори-альное» экономическое сотрудничество реализовывалось первоначально в форме «треугольников роста» [10; 21; 22; 30]. Появление первого из них пришлось на 1970-е гг., когда подобная инициатива объединила территории в провинциях Гуандун и Фуцзян в КНР, Гонконг (колония Великобритании до 1997 г., после – специальный административный район КНР, обладающий широчайшей автономией) и Тайвань (частично признанное государство с 1949 г., независимость оспаривается КНР). Первый опыт создания в континентальном Китае свободной экономической зоны, входящей в масштабное трансакваториальное образование, привел к формированию крупнейшей экономической зоны «Дельты реки Жемчужной», успешное экономическое развитие которой базировалось в первую очередь на потенциале Гонконгского порта, обеспечившего экспорт товаров, произведенных в КНР, на мировые рынки. Основой экономики зоны первоначально стало формирование текстильной промышленности в китайской части, постепенно эволюционировавшее в крупнейший трансграничный кластер, специализирующийся на производстве электроники. Схожую специализацию имеет трансакваториальный кластер Тайвань – Большой Сучжоу, к территории которого иногда причисляют другие регионы КНР: провинцию Цзянсу и г. Шанхай. Высокотехнологичные отрасли промышленности здесь также опираются на логистический потенциал Шанхайского морского порта.

Применительно к современной России трансакваториальный кластер можно считать скорее потенциальным и формирующимся типом интеграции экономических субъектов. В наибольшей мере поддерживаемый трансак-ваториальными связями трансграничный кла-стерогенез представлен в Баренц-регионе (его основу составляет промышленное рыболовство), а также на Балтике, в первую очередь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Трансакваториальные сервисные кластеры с компактной локализацией в Санкт-Петербургском регионе связаны с функционированием крупных торговых комплексов – «Призма» (Финляндия), «Леруа Мерлен» (Франция), «Икея» (Нидерланды), «Касторама» (Франция) и др. В условиях импортозамещения происходит смена системы поставщиков из ЕС на российских. Этот процесс может растянуться во времени, но уже сейчас он создает предпосылки для развития собственных национальных цепочек добавленной стоимости с конечным центром потребления, локализованным в крупнейших агломерациях. В меньшей степени развито трансакваториальное взаимодействие в ПЗ Юга России, хотя потенциал его значителен и предопределяется не только возможностями российско-турецкого внешнеэкономического сотрудничества [5], но перспективой наращивания связей с Ираном, Египтом, Китаем и рядом других государств, в том числе и в рамках все четче прорисовывающегося трансевразийского проекта «Великого шелкового пути».

Заключение

В спонтанно меняющейся геополитической и геоэкономической архитектонике XXI в., в условиях перехода к ее полицентрической структуре на фоне углубляющейся межтерриториальной конкуренции роль Мирового океана, его побережий и для человечества в целом, и для отдельных государств, их объединений стратегически будет только усиливаться. Что же касается «сдвига к морю» в региональном и локальном масштабе, то его перспектива во многом корреспондирует с темпами и эффективностью экономической кластеризации в ПЗ, причем в первую очередь на основе наращивания трансграничных, трансакваториальных контактов. Специфика трансакваториально-трансграничных кластеров и наличие значительного числа их разновидностей предопределены самими условиями развития международного сотрудничества в ПЗ, а также логистической спецификой деятельности портовых комплексов как ключевых точек соприкосновения экономических контрагентов, относящихся к различным юрисдикциям. В данном контексте трансакваториальные кластеры должны рассматриваться в качестве приоритетного объекта пространственного (акваториально-территориального) экономического анализа. Актуальность их идентификации, обсервации и культивирования в интересах устойчивого развития ПЗ и выстраивания многовекторной системы внешнеэкономических взаимодействий стабильно возрастает, в том числе и для России.

Список литературы Современные тенденции развития системы детского отдыха в Крыму

- Актуальные задачи развития туризма в России на современном этапе и задачи Национальной академии туризма/под ред. Ю. В.Кузнецова. -СПб., 2002. -С. 5-8.

- Бабкин, А. В. Специальные виды туризма/А. В. Бабкин. -Ростов н/Д: Феникс, 2008. -252 с.

- Биржаков, М. Б. Введение в туризм/М. Б. Биржаков. -СПб.: Герда, 2000. -192 с.

- Ветитнев, А. Курортное дело/А. М. Ветитнев, Л. Б. Журавлева. -М.: КНОРУС, 2006. -528 с.

- Ганиева, А. К. Обоснование целевого использования природного потенциала Крыма для специализации детского курорта/А. К. Ганиева//Економiка: проблеми теорiї та практики. Випуск 191: вт. Т. II. -Днiпропетровськ: ДНУ, 2004. -С.524-528.

- Ганиева, А. К. Природные факторы развития рекреационно-туристического комплекса Крыма и их особенности для детского туризма/А. К. Ганиева//Матерiали II Всеукр. наук.-практ. конф «Економiко-математичнi методи прийняття управлiнських рiшень на сучасному етапi». -Днiпропетровськ: Наука i освiта, 2004. -С. 9-10.

- Данилевич, Т. И. Детский туризм в Минской области/Т. И. Данилевич, Н. П. Кулеш, З. А. Новикова. -Минск: Адукацыя i выхаванне, 2005. -231 с.

- Детские лечебно-профилактические учреждения. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/biologiya/detskie-lechebno-profilakticheskie-uchrezhdeniya.html. -Загл. с экрана.

- Информация о сети детских заведений оздоровления, функционирующих летом 2014 года, на 01.09.2014. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=607650. -Загл. с экрана.

- Кашуба, Я. М. Дитяче оздоровлення i вiдпочинок: сучасний стан, тенденцiї, шляхи подолання негативних змiн (регiональний вимiр)/Я. М. Кашуба//Регiональна економiка. -2004. -№ 1. -С. 76-84.

- Кашуба, Я. М. Проблеми фахової пiдготовки спецiалiстiв дитячого спортивного та краєзнавчого туризму/Я. М. Кашуба//Культура i освiта фахiвцiв туристської сфери: сучаснi тенденцiї та прогнози: матерiали III-ої Мiжнар. наук.-практ. конф. (13-14 жовтня 2004 р.). -Київ: КУТЕП, 2005. -С. 630-633.

- Колотуха, О. В. Дитячо-юнацький туризм в Українi/О. В. Колотуха. -Кiровоград: РВЦ КДПУ, 2001. -42 с.

- Колотуха, О. В. Дитячо-юнацький туризм в Українi як специфiчна територiальна рекреацiйна система/О. В. Колотуха//Культура народов Причерноморья. -2002. -Вып. 36. -С. 283-288.

- Курорты России и мира: справочник/сост. А. Н. Разумов, Е. А. Турова, B. C. Шинкаренко. -М.: Дирекция Всерос. форумов «Здравница», 2003. -192 с.

- Кусков, А. С. Курортология и оздоровительный туризм: учебное пособие/А. С. Кусков, О. В. Лысикова. -Ростов н/Д: Феникс, 2004. -320 с.

- Кучма, В. Р. Приоритетные направления, достижения и перспективы научных исследований в гигиене детей и подростков/В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева, М. А. Поленова//Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. -2014. -№ 3. -С. 4-14.

- Минеральные воды Анапы и их лечебное применение/П. К. Ионов, В. С. Севрюкова, Ю. Н. Шариков, Л. И. Баклыков. -Краснодар: Сов. Кубань, 2008. -128 с.

- Об итогах оздоровления и отдыха детей в Республике Крым в 2014 году и организации оздоровления и отдыха детей в Республике Крым в 2015 году//Информация. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=607650. -Загл. с экрана.

- О работе детских учреждений оздоровления и отдыха Республики Крым летом 2014 года//Экспресс-информация. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://gosstat.crimea.ru/dopexp/expr146.pdf. -Загл. с экрана.

- Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Республики Крым//Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=607650. -Загл. с экрана

- Child Safe Tourism: The Tourist Perspective. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.childsafetourism.org/. -Title from screen.

- Gbadebo, A. M. Tourism and Recreation Lecture Notes/A. M. Gbadebo, O. H. Adedeji//Environmental Management and Toxicology. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.unaab.edu.ng/attachments/464_Tourism_508_Notes.pdf. -Title from screen.

- Kim, S. E. Leisure Travel of Korean Families of Children with Disability: Motivation and Activities/S. E. Kim, X. Y. Lehto. -Electronic text data. -Mode of access: http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1225&context=gradconf_ hospitality. -Title from screen.