Современные тенденции развития теории региональной кластеризации

Автор: Левшина О.Н.

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество @vestnik-rosnou-human-and-society

Рубрика: Проблемы и перспективы экономики России

Статья в выпуске: 2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Экономическая неоднородность рыночного пространства регионов России обусловлена совокупностью причин, следствием которых являются: процесс дифференциации территорий по уровню экономического развития, усиление экономических диспропорций, нарушения взаимосвязей между экономическими субъектами на рынке региона.

Регион, кластер, конкуренция

Короткий адрес: https://sciup.org/148160890

IDR: 148160890

Текст научной статьи Современные тенденции развития теории региональной кластеризации

Неравномерность динамики регионального развития нацеливает ее развитие на перспективу, что и обусловливает актуальность изучения воздействия неоднородности экономического пространства на параметры регионального развития.

Развитие кластеров (англ. cluster – объединение, группа) в регионе представляет собой один из существенных шагов на пути к формированию развитой региональной экономики России. Кластеры способствуют установлению тесной взаимосвязи между общественным капиталом, конкуренцией и экономическим развитием региона.

Как показал анализ, в конце XX – начале XXI вв. стало происходить постепенное повышение роли регионов в глобальном и национальном воспроизводстве, что стало основанием для смещения приоритетов в размещении факторов производства и реализации внешнеэкономической политики государств на региональный уровень. В силу этого повысилось внимание к вопросам исследования межрегиональной конкуренции, ее движущих сил и факторов, определяющих конкурентоспособность региона.

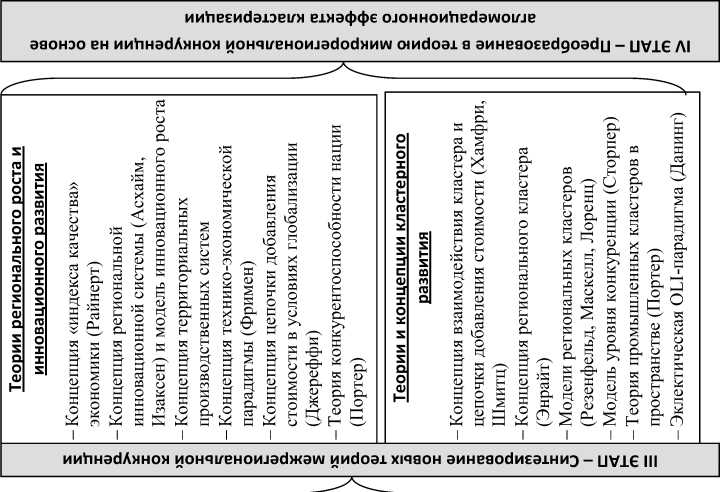

Автором дифференцированы существующие теории развития конкурентного и геополитического развития на основе различных факторов по этапам преобразования объекта, субъекта исследования, а также использования различных факторов, вовлеченных в процесс регионального роста и реформирования (рис. 1).

По итогам анализа современных исследований экономистов было выявлено, что регион следует рассматривать как многофункциональную и многоаспектную систему. Наибольшее распространение получили четыре типа региона: регион-квазигосударство, регион-квазикорпорация, регион-рынок, регион-социум. Однако, принимая во внимание усложнение взаимосвязей внутри и за пределами региона, роста числа каналов входящей и исходящей информации, автором был выделен такой вид региональной организации, который начинает формироваться в наиболее интенсивно развивающихся экономических регионах мира, – регион-нейросеть (табл. 1). Это обусловлено именно активным развитием процессов кластеризации в регионах, тогда как данная форма позволяет принципиально отразить количественный и качественный характер возникающих взаимосвязей.

Выделение типа пространственной организации региона-нейросети позволило дифференцировать два вида кластеров:

-

1) прямого распространения ресурсов (ресурсы группируются в узлах и слоях кластера и передаются только от одного участника кластера другому в одном направлении);

ииЬнэиЛяноя иoнql/EнoиJэdжэlл/ MMdoai виЬвЕиивиЬэиэ и aMinased - UV1€ II

Рис. 1. Этапы эволюционного развития теорий конкуренции в кластерную теорию роста региона

MMhHadAMHOM иoнql/EнoиJэdжэlл/ nndoai эинeaodиlлldoф и exiogedEEd - UVIE I

-

2) рекуррентного (периодического) распространения ресурсов (допускается движение ресурса в любом направлении в рамках кластера). Типичным примером данного типа региональной организации экономики является Силиконовая долина в США.

Идея кластера представляет собой подход к формированию региональной экономики, а также позволяет пересмотреть роли компаний, правительств и других организаций, стремящихся к повышению конкурентоспособности внутри и за пределами региона. Приоритетным направлением здесь должно стать устранение препятствий для роста и совершенствования существующих и возникающих кластеров. Кластеры представляют собой движущую силу в увеличении экспорта и привлечении иностранных инвестиций.

В современной практике пространственного экономического развития идея кластерной трансформации внутренней структуры экономики региона чаще всего эффективно реализуется в создании свободных экономических зон, технополисов, технопарков, вокруг которых формируется и преобразуется вся инфраструктура.

Типы регионов по внутренней организации

Таблица 1

|

Вид организации региона |

Сущность |

|

Регион-квазигосударство |

Он представляет собой относительно обособленную подсистему государства и национальной экономики. Во многих странах такие регионы аккумулируют все больше функций и финансовых ресурсов, ранее принадлежавших центру (процессы децентрализации и федерализации). Одна из главных функций региональной власти – регулирование экономики региона. Взаимодействие общегосударственных (федеральных) и региональных властей, а также разные формы межрегиональных экономических отношений (например, в рамках межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия) обеспечивают функционирование региональных экономик в системе национальной экономики. |

|

Регион-квазикорпорация |

Это крупный субъект собственности (региональной и муниципальной) и экономической деятельности. В таком качестве регионы становятся участниками конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капитала (примерами могут служить защита торговой марки местных продуктов, соревнования за более высокий региональный инвестиционный рейтинг и т.п.). Регион как экономический субъект взаимодействует с национальными и транснациональными корпорациями. Размещение штаб-квартир и филиалов корпорации, их механизмы ценообразования, распределения рабочих мест и заказов, трансфертов доходов, уплаты налогов оказывают сильное влияние на экономическое положение регионов. В неменьшей степени, чем современные корпорации, регионы обладают значительным ресурсным потенциалом для саморазвития. Расширение экономической самостоятельности регионов (путем передачи экономических прав от центра) — одно из главных направлений рыночных реформ. |

|

Регион-рынок |

Имеет определенные границы (ареал), акцентирует внимание на общих условиях экономической деятельности (предпринимательский климат) и особенностях региональных рынков различных товаров и услуг, труда, кредитно-финансовых ресурсов, ценных бумаг, информации, знаний и т.д. |

|

Регион-социум |

Выдвигает на первый план воспроизводство социальной жизни (населения и трудовых ресурсов, образования, здравоохранения, культуры, окружающей среды и т.д.) и развитие системы расселения. Изучение ведется в разрезе социальных групп с их особыми функциями и интересами. |

|

Регион-нейросеть |

Система, содержащая один или несколько кластеров, функционирующих параллельно, функция которых определяется структурой данной региональной нейросети, силой взаимных экономических взаимосвязей, а комплексное преобразование ресурсов производится в самих элементах, или узлах, данной сети (предприятиях, организациях, территориально-производственных комплексах и т.п.) до получения товара или услуги. |

Оценка уровня устойчивого развития региональной экономической системы и роли кластеров в нем должна осуществляться с учетом динамики использования экономических ресурсов и состояния ресурсного потенциала региона, поскольку кластеры являются не только механизмом перехода к новому технологическому и социокультурному укладу, но и способом формирования резервных систем развития региона.

Итоги оценки динамики развития теорий кластеризации, а также анализа понятий кластера, сформулированных видными зарубежными и отечественными экономистами, позволили обобщить комплекс взглядов на содержание понятия «кластер» (табл. 2), а также дополнить его.

Считаем, что следует дополнить понятие кластера на основе выделенного вида пространственной организации региона (региона- нейросети), в котором кластер определяется как группа взаимосвязанных предприятий, организаций или производственных объединений, имеющих территориальную общность, находящихся в единой производственно-сбытовой и ресурсной цепи, состоящих в информационноэкономическом взаимодействии на партнерских основаниях и реализующих общие цели, задачи и способы конкурентного поведения на рынке.

Как показал проведенный анализ, зарубежные экономисты выделяют следующие общие черты, которые характерны для регионального развития в большинстве западноевропейских стран:

-

- активное использование производственного потенциала государственных или подконтрольных государству предприятий (инвестирование в строительство новых государственных промышленных предприятий в депрессивных регионах);

-

- использование в качестве ключевого элемента региональной политики многочисленных региональных стимулов, побуждающих частный бизнес размещать новое современное производство в отсталых регионах и перемещать существующие мощности из «перегретых» районов и больших городов;

-

- ограничение роста концентрации производства и населения в «перегретых» регионах путем жесткого контроля над размещением производительных сил (запреты на выдачу строительных лицензий и т.п.);

-

- периодические реформы региональной политики, когда периоды относительного ослабления ее влияния чередуются с годами повышения активности в этой области государственного регулирования;

-

- упор на развитие инфраструктуры (транспортной, энергетической, связи и др.), ее подтягивание до общенациональных стандартов.

Таблица 2

|

Экономист |

Определение |

|

М. Портер |

Это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенных сферах и взаимодополняющих друг друга. Это объединение фирм различных отраслей, способных эффективно использовать внутренние ресурсы |

|

С. В. Лозинский |

Это сочетание лидирующих фирм, которые производят продукты и услуги; поставщиков, которые существуют в регионе; экономических основ или бизнес-климата |

|

А. С. Дворкин |

Это особые экономические отношения в виде устойчивого регионально-отраслевого партнерства конкурирующих предприятий и организаций, объединенного инновационной программой развития с целью повышения конкурентоспособности участников кластера и региона в целом |

|

А. А. Воронов |

Это упорядоченная, относительно устойчивая совокупность специализированных предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию; упорядоченность означает наличие прямых хозяйственных связей в пределах кластера, ориентированных на поставку специализированными производствами сырья и рабочей силы и образующих иерархическую систему |

|

Ю. А. Арутюнов |

Это системы взаимосвязей фирм и организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму составных частей |

|

М. Энрайт |

Это неформальное сообщество отраслевых и смешанных компаний на основе кооперационных и конкурентных связей и отличающихся способностью взаимного усиления конкурентных преимуществ за счет синергетического эффекта |

|

М. Афанасьев, А. Мясникова |

Это сеть независимых производственных, сервисных фирм, включая их поставщиков, создателей технологий и ноу-хау (университеты, НИИ, инжиниринговые центры), связующих рыночных институтов (брокеры, консультанты) и потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки создания стоимости |

|

Л. С. Марков, М. А. Ягольницер |

Это пространственно-экономический феномен, основу которого должны составлять конкретные субъекты экономической деятельности - члены кластера |

|

Б. Г. Клейнер, Р. М. Качалов, Н. Б. Нагрудная |

Это группы организаций (компаний, предприятий, объектов инфраструктуры, научноисследовательских институтов, вузов и др.), связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства продукции, ее реализации и потребления ресурсов |

Определения понятия «кластер»

Нами был выявлен тот факт, что Великобритания имеет весьма давние традиции регионального управления и развития региональной науки в целом. В частности, некоторые исследователи считают, что старт региональной политики в Великобритании был дан в конце 1920-х гг. с целью устранения «петли безработицы» (регионов с весьма низким уровнем занятости населения). Далее был принят Закон о специальных районах. С принятием этого закона была предпринята попытка решения региональных проблем путем «приближения работы к рабочим». Дальнейшее развитие теории и практики регионального управления привело к появлению возможности предоставлять в депрессивных регионах займы для малого бизнеса, крупные кредиты Казначейства для больших компаний, льготные правительственные контракты, налоговые льготы и т.п.

В послевоенные годы был принят Закон о распределении промышленности, в котором получающие помощь регионы назывались уже не специальными, а регионами развития. В регионах развития широко использовались такие стимулирующие меры, как преимущества в виде строительных лицензий и сертификатов на промышленное строительство. Ряд последующих аналогичных законодательных актов существенно укрепил и расширил стимулы для проблемных регионов, перечень которых уже содержал льготные субсидии на приобретение основных фондов, свободную амортизационную политику, ограничения в размещении учреждений в развитых регионах, прямое планирование регионального развития и др. Сегодня эта работа проводится в соответствии с учетом аспектов региональной политики Европейского союза (ЕС).

В качестве особенностей региональной политики ФРГ мы можем выделить:

-

– большую степень неравномерного развития регионов, которая приобрела большие масштабы после объединения Германии;

– стабильность и сбалансированность региональной политики Германии;

– создание условий для равномерного развития регионов является требованием Конституции Германии (в отличие от большинства других стран ЕС).

В результате значительной дифференциации развития регионов Западной и Восточной Германии и весьма активного и последовательного стремления Правительства ФРГ решить эту острую проблему рассматриваемая страна является общепризнанным лидером среди членов Евросоюза по общему объему за- трат на прямую и косвенную регионально ориентированную помощь. Как известно, сегодня на долю ФРГ и имеющей схожие проблемы Италии приходится более 2/3 суммарного объема затрат ЕС на осуществление региональной политики, причем практика предоставления через федеральную систему ориентированной помощи в Германии считается наиболее успешной в ЕС. Это выражается в том, что, во-первых, динамика реальных затрат на стимулирование регионов не имеет ярко выраженных конъюнктурных «взлетов» и «падений», как в других странах Европы, а во-вторых, сами эти затраты выражают общую тенденцию стабильного роста.

Как и в Великобритании, в Германии периодически проводятся реформы национальной региональной политики. Так, в 1985 г. национальная аудиторская служба ФРГ пришла к выводу о том, что используемая в стране система мониторинга эффективности выделяемой помощи имеет существенные недостатки и нуждается в радикальном пересмотре. В итоге в стране произошли серьезные изменения в системе стимулирования регионального развития – осуществлен постепенный переход от автоматических стимулов к дискреционным (т.е. избирательным, применяемым по усмотрению общенациональных и местных регулирующих органов) инструментам регулирования регионального развития. Селективность региональной политики проявилась в росте удельного веса регионально ориентированной помощи, направленной на поддержку новых, а также мелких и средних фирм. В частности, в ФРГ такой вид помощи был предоставлен предприятиям с численностью персонала до 200 чел. (в отдельных случаях – до 500 чел.) и годовым оборотом до 50 млн марок.

Достаточно развитая политика поддержки регионального развития в странах Европы находит практическую реализацию и в претворении кластерной политики в последнее десятилетие.

Так, в Германии сформированы ключевые промышленные кластеры в химической промышленности, машиностроении и других отраслях. В Венгрии разработана программа развития автомобильного кластера. В Словении принята стратегия повышения конкурентоспособности промышленности при помощи создания кластеров. И даже Украина создала кластеры в ряде отраслей, среди которых – строительный, швейный, туристический. По данным Всемирного экономического форума (WEF), средние показатели по уровню кластеризации ряда стран следующие (табл. 3).

Таблица 3

Показатели кластеризации ряда стран, 2009 г.

|

Страна |

Количество кластеров |

|

Дания |

29 |

|

Нидерланды |

10 (мегакластеры) |

|

Россия |

72 |

|

США |

380 |

|

Финляндия |

9 |

В России кластеры появились сравнительно недавно, но уже наметилась явная тенденция дифференциации по регионам (табл. 4, 5).

Таблица 4

Количество кластеров в России по округам

|

Округ |

Количество кластеров |

|

|

существующих |

формирующихся |

|

|

Северо-Западный ФО |

19 |

2 |

|

Центральный ФО |

11 |

9 |

|

Приволжский ФО |

25 |

4 |

|

Южный ФО |

10 |

6 |

|

Уральский ФО |

1 |

16 |

|

Сибирский ФО |

2 |

26 |

|

Дальневосточный ФО |

4 |

11 |

По данным Росстата, 2009 г.

Наибольшее количество кластеров находится в г. Санкт-Петербурге и в Самарской области. Однако дальнейшее формирование кластеров в этих регионах в ближайшее время не планируется.

Таблица 5

Распространение кластеров в российских регионах

|

Субъект РФ |

Существующие |

Формирующиеся |

|

1 |

2 |

3 |

|

г. Москва и Московская область |

3 |

|

|

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |

6 |

|

|

Алтайский край |

1 |

2 |

|

Амурская область |

5 |

|

|

Архангельская область |

2 |

1 |

|

Астраханская область |

3 |

1 |

|

Белгородская область |

3 |

|

|

Владимирская область |

1 |

1 |

|

Волгоградская область |

2 |

|

|

Вологодская область |

1 |

|

|

Воронежская область |

2 |

|

|

Ивановская область |

1 |

|

|

Иркутская область |

1 |

2 |

|

1 |

2 |

3 |

|

Калининградская область |

3 |

|

|

Калужская область |

1 |

|

|

Кемеровская область |

1 |

|

|

Краснодарский край |

4 |

|

|

Красноярский край |

6 |

|

|

Курганская область |

1 |

3 |

|

Мурманская область |

1 |

|

|

Нижегородская область |

4 |

1 |

|

Новгородская область |

2 |

|

|

Новосибирская область |

2 |

|

|

Омская область |

5 |

|

|

Оренбургская область |

3 |

|

|

Пензенская область |

1 |

|

|

Пермская область |

2 |

|

|

Приморский край |

3 |

|

|

Псковская область |

2 |

1 |

|

Республика Башкортостан |

2 |

|

|

Республика Бурятия |

6 |

|

|

Республика Дагестан |

3 |

|

|

Республика Ингушетия |

1 |

|

|

Республика Кабардино-Балкария |

1 |

|

|

Республика Карелия |

2 |

|

|

Республика Татарстан |

1 |

4 |

|

Республика Удмуртия |

3 |

|

|

Республика Хакасия |

1 |

|

|

Республика Якутия |

3 |

|

|

Ростовская область |

1 |

|

|

Самарская область |

5 |

|

|

Саратовская область |

2 |

|

|

Сахалинская область |

4 |

|

|

Свердловская область |

1 |

|

|

Смоленская область |

5 |

|

|

Тверская область |

2 |

|

|

Томская область |

1 |

2 |

|

Тюменская область |

7 |

|

|

Ульяновская область |

3 |

|

|

Ханты-Мансийский АО |

1 |

|

|

Челябинская область |

4 |

По данным Росстата, 2009 г.

На основе нижеприведенных данных в таблице 6, из существующих кластеров наиболее выделяются туристическая и лесоперерабатывающая отрасли, из формирующихся – машиностроительная, нефте(газо)химическая и отрасль легкой промышленности.

В основном кластеры формируются именно по отраслевому направлению и в основном именно в тех отраслях российской промышленности, которые на сегодняшний день уже сформировались, прошли все этапы: от приватизации, раздела собственности до становления, до момента закрепления своего положения. Однако сегодняшнее состояние, характер, темпы развития различных отраслей российской экономи- ки являются свидетельством слабости внутриотраслевых связей, низкой эффективности и неэквивалентности межотраслевого обмена и перетока капитала. Поэтому распространение кластеров в России, с одной стороны, способствует развитию не только отдельно взятых предприятий конкретной отрасли, но и всей отрасли в целом, с другой стороны, порождает много вопросов, связанных с формированием и распространением кластеров.

Таблица 6

Специализация российских кластеров по отраслям

|

Отраслевое направление кластера |

Существующие в регионах |

Формирующиеся в регионах |

|

Автомобильный |

1 |

2 |

|

«Янтарный» |

1 |

– |

|

Авиационно-космический |

2 |

3 |

|

Агропромышленный |

3 |

4 |

|

Биохимический |

1 |

– |

|

Информационных технологий |

3 |

1 |

|

Легкая промышленность |

4 |

6 |

|

Лесоперерабатывающий |

6 |

5 |

|

Льняной |

2 |

– |

|

Машиностроительный |

3 |

11 |

|

Мебельный |

2 |

I |

|

Металлургический |

4 |

1 |

|

Наука |

2 |

1 |

|

Нефте(газо)химический |

4 |

8 |

|

Образование |

1 |

1 |

|

Приборостроительный |

– |

3 |

|

Рыбопромышленный |

1 |

– |

|

Сельскохозяйственный |

3 |

3 |

|

Строительный |

5 |

3 |

|

Судостроительный |

1 |

– |

|

Транспортная промышленность |

5 |

2 |

|

Туристический |

9 |

4 |

|

Энергетический |

1 |

2 |

По данным Росстата, 2009 г.

В настоящее время для идентификации кластеров как экономических образований используется система критериев, разработанная российским Национальным институтом конкурентоспособности. Согласно ей, кластером считается объект, если он удовлетворяет условиям «четырех К»:

– концентрация компаний из основной отрасли, а также поддерживающих и связанных отраслей в пределах локальной территории;

– конкуренция в борьбе за потребителя, его завоевание и удержание;

– кооперация в вовлечении родственных от- раслей и местных институтов в поддержании конкурентоспособности своей продукции на внешнем рынке;

– конкурентоспособность на рынке за счет высокой производительности, основанной на специализации и взаимодополнении участников.

В современных условиях кластерный подход оказывается оптимальным для конкурентного развития как самого кластера, то есть компаний и институтов, входящих в его состав, так и для того региона, на территории которого этот кластер находится. Так, к примеру, сегодня доля ВВП США, производимого в кластерах, составляет порядка 60%. Автомобильный кластер PANAC в Венгрии, созданный в 2000 г., обеспечивает 14% промышленного производства и 31% обрабатывающей промышленности страны. Формирование кластера по производству вина в Чили обеспечило лидерство государства в области виноделия.

В отличие от отраслевого подхода, по сути деформирующего конкуренцию за счет лоббирования интересов отдельной отрасли или компании и, как следствие, перетекания выгод в одну из отраслей, кластерный подход позволяет сформировать комплексный взгляд на государственную политику развития региона с учетом потенциала роста региональных экономических субъектов. Более того, основанная на развитии диалога между ключевыми игроками региона, формировании совместного видения и общих целей кластерная политика снимает ограничения территориального подхода, не позволяющего адекватно оценить взаимосвязи между корпорациями и другими субъектами рынка

В целом результаты развития кластеров для органов власти и бизнеса с учетом временных горизонтов можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Так, к краткосрочным результатам относятся повышение эффективности коммуникации между бизнесом и властью, формирование единого видения развития бизнеса и региона, развитие взаимодействия между поставщиками, производителями, вузами, финансовыми и государственными институтами. В среднесрочной перспективе за счет развития специализации и аутсорсинга, оптимизации внутреннего взаимодействия уже происходит повышение эффективности деятельности участников кластера, а также развитие инфраструктуры (транспортной, информационной, образовательной и т.д.) в регионе. А на выходе, то есть в долгосрочной перспективе, мы получаем высокий уровень конкурентоспособности всех участников кластера, а также инновационности и технологичности.