Современные тенденции рождаемости в Бурятии

Автор: Базарова Аюна Гармаевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: География

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены тенденции рождаемости в Бурятии за период 1990-2009 гг. Особое внимание уделено рассмотрению особенностей трансформации возрастной модели рождаемости, а также факторов современного роста рождаемости.

Рождаемость, демографическая динамика, воспроизводство населения, трансформация модели рождаемости

Короткий адрес: https://sciup.org/148179554

IDR: 148179554 | УДК: 312.1

Текст научной статьи Современные тенденции рождаемости в Бурятии

Бурятия, как и большинство национальных республик, занимает в демографической структуре страны положение региона, в котором относительно благополучные показатели естественного движения населения вследствие незавершенного демографического перехода сочетаются со значительным миграционным оттоком и опережающими темпами сокращения численности населения.

Население Бурятии за 1990-2001 гг. уменьшилось на 51 тыс. человек, т.е. на 4,9 %, за 20012009 гг. еще на 36,3 тыс. человек (3,6 %). Общие потери населения составили 87,3 тыс. человек. Уменьшение общего прироста населения началось с 1986 г. Если за пятилетие 1981-1985 гг. население республики увеличилось на 67,3 тыс. чел. полностью за счет естественного прироста на фоне миграционной убыли, то в следующие пять лет 1986-1990 гг. общий прирост снизился более чем в два раза, составив 29,9 тысяч человек. Начавшееся с начала 1990-х гг. сокращение численности населения республики происходило под совокупным воздействием естественной и механической убыли (табл. 1).

Таблица 1

Динамика численности населения Бурятии за 1981-2008 гг.

|

Годы |

Прирост (убыль) населения, тыс. человек |

||

|

общий |

естественный |

миграционный |

|

|

1981-1985 |

67,3 |

67,5 |

-0,2 |

|

1986-1990 |

29,9 |

66,6 |

-36,7 |

|

1991-1995 |

-3,5 |

9,0 |

-12,5 |

|

1996-2000 |

-23,3 |

-3,6 |

-19,7 |

|

2001-2005 |

-27,7 |

-8,7 |

-20,5 |

|

2006-2008 |

- 3,3 |

6,3 |

- 9,6 |

Главным фактором сокращения численности населения Бурятии остается миграционный отток. За 2000-2008 гг. республика потеряла за счет естественной убыли 3,9 тыс. человек, за счет миграционной убыли – 33 тыс. человек. В последние годы в связи с уменьшением интенсивности механической убыли и положительными результатами естественного движения населения темпы общей убыли населения существенно сократились. Миграционный отток уменьшился с 2000 по 2008 г. в 1,5 раза, а естественный прирост компенсировал 75% миграционных потерь населения.

Для административно-территориальных единиц республики – муниципальных образований (районов) – характерна различная демографическая динамика. Для анализа роли естественного и механического движения в демографической динамике муниципальных образований Бурятии был применен графический метод, использованный в работе [1]. Распределение 22 муниципалитетов (районного уровня и г. Улан-Удэ и Се-веробайкальск) по 8 типам в зависимости от различных сочетаний факторов динамики населения представлено на рис. 1.

Рис . 1. Территориальные различия в демографической динамике в Бурятии

Сокращение населения с 2000 по 2008 г. произошло в 15 муниципальных образованиях: в 9-ти из них миграционный отток превысил естественный прирост, в 3-х – механическая убыль превышала естественную убыль и еще в одном муниципалитете естественная убыль превышала механическую убыль. В семи муниципалитетах республики население выросло: в 4-х из них главным фактором роста населения стал миграционный прирост, в 3-х – естественный прирост.

Для процессов воспроизводства населения республики во многом характерны те же черты, которые в целом присущи населению страны. Вместе с тем особенностью Бурятии является сочетание высокой рождаемости и низкой смертности как относительно российского уровня, так и относительно сибирских регионов.

Региональные особенности и тенденции воспроизводства населения в республике заключаются в большей инерционности демографических процессов в первой половине 1990-х гг. с последующим ускорением таких тенденций, как более интенсивная, чем в среднем по регионам Сибири отрицательная динамика населения, сравнительно резкий рост смертности и спад рождаемости во второй половине десятилетия.

В период экономического роста наблюдается преломление тенденций спада рождаемости и депопуляции, что объясняется наложением мероприятий государственной демографической политики по стимулированию рождаемости на повышательную демографическую волну, когда в репродуктивный возраст вступило относи- тельно многочисленное поколение, рожденное в 1980-е гг. Для оценки эффективности реализации мероприятий государственной демографической политики по стимулированию рождаемости необходимо изучение тенденций и факторов современной динамики рождаемости, а также оценка роли факторов, обусловивших изменение уровня рождаемости последних лет.

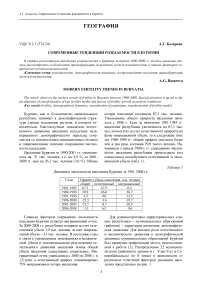

Рождаемость как основной процесс воспроизводства населения характеризуется цикличнопоступательной динамикой с доминирующим трендом снижения и подвержена совокупному влиянию ряда демографических и социальноэкономических факторов. В 1990-2000 гг. общий коэффициент рождаемости в республике снизился с 18,4 до 11,6‰, достигнув минимальной отметки в 1997 г. – 11,0‰.

В настоящее время региональные особенности динамики рождаемости в республике заключаются в более высоких, чем в среднем по стране и Сибирскому федеральному округу, темпах ее роста. Традиционное превышение уровня рождаемости в Бурятии относительно средних по стране и федеральному округу показателей происходит за счет более интенсивного ее роста в республике за последнее десятилетие (рис. 2).

В целом по России и по Сибири в 2007 г. по отношению к 2000 г. рост общего коэффициента рождаемости составил 120%, в Бурятии – 139%. В 2008 г. абсолютное число родившихся в республике составило 16 372 чел., что на 4718 чел. (на 40%) больше, чем в 2000 г. Абсолютное же число родившихся за периоды 2000-2003 гг. и 2005-

2008 гг. увеличилось на 10 237 человек. Такая динамика рождаемости обусловлена сравнительно благоприятной возрастной структурой и более высокими возрастными коэффициентами рождаемости. Так, в среднегодовой численности населения России за 2006 г. женщины репродук- тивного возраста составляли 27,7%, в Бурятии – 28,9% (в 2007 г. – 28,8%). Суммарные коэффициенты рождаемости составили в 2006 г. в России – 1,296; в Бурятии – 1,697 рождений на 1 женщину (в 2007 г. – 1,844).

Рис . 2. Динамика уровня рождаемости, чел. на 1000 населения

Поскольку динамика общего коэффициента рождаемости связана со сдвигами в возрастной структуре населения, этот показатель не отражает действительные изменения в интенсивности процесса рождаемости. Менее подвержен влиянию возрастной структуры населения суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Он достигал бес- прецедентно низкого для республики уровня в 1999 г. – 1,420 (в России в том же году – 1,171, в Иркутской области – 1,255 в Читинской области – 1,437). Возросший за 2000-2007 гг. на четверть СКР тем не менее не достиг дореформенного уровня и все еще иллюстрирует суженный режим воспроизводства населения (табл. 2).

Суммарный коэффициент рождаемости в Бурятии

|

Годы |

Число рождений на 1 женщину |

||

|

Все население |

Городское население |

Сельское население |

|

|

1990 |

2,494 |

2,098 |

3,370 |

|

1995 |

1,609 |

1,428 |

1,968 |

|

2000 |

1,478 |

1,259 |

1,879 |

|

2005 |

1,639 |

1,514 |

1,872 |

|

2007 |

1,844 |

1,645 |

2,155 |

|

2008* |

2,021 |

- |

- |

* рассчитано на основе предварительных данных о возрастных коэффициентах рождаемости

Таблица 2

Замещение поколений обеспечивается на 96% (если принять за критическую величину СКР – 2,1 ребенка на одну женщину без учета брачного состояния) и 77,4% (если принять за критическую величину СКР – 2,6 ребенка на один эффективный брак).

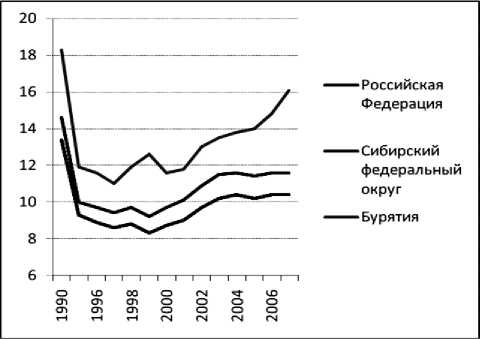

Трансформация возрастной модели рождаемости за период 1985-2006 гг. выражается в сближении уровней рождаемости в разных возрастных группах за счет снижения ее в более молодых возрастных и роста в старших возрастных интервалах женского репродуктивного контингента (рис. 3). Максимальное снижение рождаемости (на четверть) произошло у 20-29 и 30-34-летних женщин. Становится все менее выраженным максимум рождаемости в возрастной группе 20-24 года и происходит сдвиг ее в более старшие возрастные группы.

Если в 1995 г. показатель рождаемости в возрастной группе 25-29 лет составлял 60,7% и 26,7% от уровней рождаемости в возрастных группах 20-24 года и 30-34 года, то в 2006 г. эти показатели составили соответственно 80,1% и 45,6%. Наиболее резкая трансформация модели рождаемости произошла в 1990-1995 гг., когда снижение рождаемости во всех без исключения возрастных группах было более резким, нежели в предыдущие и последующие пять лет. Возрастные коэффициенты в группе 20-24 года снизились на 34%; 25-29 лет – на 31%; 30-34 года – на 47%; 3539 лет – на 56%. Это снижение происходило за счет откладывания рождений вторых и третьих детей. После 1995 г. ситуация начала изменяться. У женщин моложе 25 лет показатели рождаемости существенно снижались: у 16-19-летних на 35%, 20-24-летних на 15%. В то же время рождаемость возрастала в старших возрастных группах; у женщин 30-34 лет – на 29%; 35-39 лет – на 11%; 4549-летних – на 50%. Можно предположить, что это происходило за счет реализации отложенных в предыдущий период рождений.

Рис . 3. Трансформация возрастной модели рождаемости в Бурятии

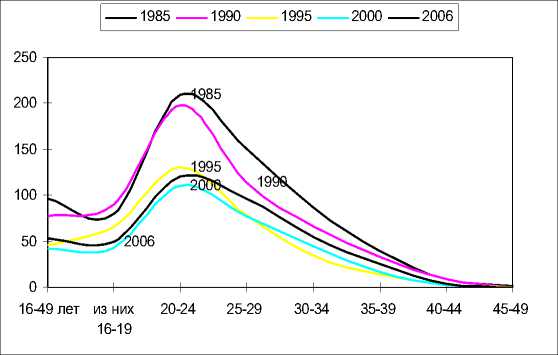

С 2000 по 2008 г. показатели рождаемости возросли во всех возрастных группах, за исключением самой старшей (рис. 4). Наибольшим ростом рождаемости выделились в этот период 35-39-летние женщины – 215%, 40-44-летние – 210% и 30-34-летние – 162%.

Рис . 4. Динамика возрастных коэффициентов рождаемости, % (2000 г. – 100 %)

Последствием сдвига рождаемости в старшие возрастные группы становится сокращение репродуктивного периода и уменьшение вероятности следующих рождений и невозможности иметь детей, ухудшение состояния здоровья, в том числе репродуктивного, формирование и укрепление образа «бездетной» жизни.

Для выявления роли факторов, обусловивших изменение уровня рождаемости за 2003-2007 гг., рассмотрена динамика общего коэффициента рождаемости с помощью индексного метода по [2]. В таблице 3 приведены результаты расчетов структуры динамики общего коэффициента рождаемости в Бурятии с 2003 по 2007 г. Рост ро- ждаемости 2003-2007 гг. обусловлен преимущественно улучшением возрастной структуры женского репродуктивного контингента, при незначительных его количественных изменениях. Незначительный вклад в рост общего коэффициента рождаемости в 2005-2007 гг. внесло собственно повышение рождаемости.

Так, в 2003-2005 гг. коэффициент рождаемости возрос незначительно – только на 3,7%. Этот рост был обусловлен исключительно результатом улучшения возрастной структуры внутри женского репродуктивного контингента на фоне некоторого его увеличения, в то время как рождаемость на самом деле понизилась (-0,9%). В

2005-2007 гг. общий коэффициент рождаемости увеличился на 15%. Главным фактором этого повышения стало продолжающееся улучшение возрастной структуры женского репродуктивно- го контингента, несмотря на его сокращение. Дополнительный вклад в рост общего коэффициента рождаемости внесло собственно повышение рождаемости (на 0,7 %).

Таблица 3

Компоненты изменения общего коэффициента рождаемости в Бурятии в 2003-2007 гг.

(в % к величине коэффициента в 2003, 2005 гг.)

|

Годы |

Изменение общего коэффициента рождаемости за период |

в том числе за счет изменения |

||

|

доли женщин 1549 лет в населении |

возрастной структуры женского репродуктивного контингента |

возрастных коэффициентов рождаемости |

||

|

2003-2005 |

3,7 |

0,4 |

3,9 |

-0,9 |

|

2005-2007 |

15 |

-0,3 |

14,7 |

0,7 |

В качестве показателя результативности предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости рассмотрена динамика удельного веса рождений вторых, третьих и последующих детей в общем числе рождений. В настоящее время в общем числе родившихся возрастает удельный вес, как первых, так и вторых, третьих и четвертых детей. Если в 2000 г. доля первых, вторых и третьих детей составляла соответственно 41,6, 24,4, 9,8%, то в 2007 г. соответственно 50,3, 33,8 и 11,7% (табл. 4).

Таблица 4

Удельный вес родившихся по порядку рождения, %

|

Годы |

|||||

|

2000 |

2002 |

2005 |

2006 |

2007 |

|

|

Всего родившихся детей |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

|

Первый ребенок |

41,6 |

41,2 |

44,2 |

54,2 |

50,3 |

|

Второй |

24,4 |

22,5 |

24,4 |

31,4 |

33,8 |

|

Третий |

7,2 |

6,3 |

7,7 |

9,9 |

11,7 |

|

Четвертый |

2,3 |

1,9 |

1,7 |

2,6 |

2,9 |

|

Пятый и более |

1,4 |

0,9 |

0,7 |

1,0 |

1,3 |

|

Не указавшие* |

23,1 |

27,2 |

21,3 |

0,9 |

0,0 |

* в соответствии с ФЗ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ в бланке акта государственной регистрации рождения отменен пункт – «который по счету ребенок родился»

Таким образом, рост общего коэффициента рождаемости в последние годы тем не менее не достиг дореформенного уровня и связан с изменениями в возрастной структуре у населения, нежели с собственно ростом рождаемости. Увеличение удельного веса вторых и третьих детей в общем числе рождений на фоне трансформации возрастной модели рождаемости может свидетельствовать о двух взаимодополняющих тенденциях: во-первых, о реализации отложенных в период 1990-х годов рождений; во-вторых, о реализации намеченных установок на рождение вторых детей раньше первоначальных планов в ответ на меры демографической политики последних лет. То есть можно предположить, что в настоящее время имеет место сочетание компенсационного подъема рождаемости после резкого ее спада в кризисные 1990-е гг. и очередного таймингового сдвига (сдвига в ка- лендаре рождений), когда кратковременный рост рождаемости вызывается действием конъюнктурных факторов (введением льгот и пособий для стимулирования рождаемости).

Закономерным следствием конъюнктурного роста рождаемости, как правило, становится резкий спад показателей рождаемости в условиях неизменности общепринятого размера семьи (одно-, двухдетная семья) и стабильности репродуктивных установок. Так, спад рождаемости 1990-х гг. рассматривается как следствие таймингового сдвига в 1980-е гг., когда часть семей реализовала свои репродуктивные установки раньше первоначальных планов под воздействием мер социально-демографической политики 1980-х гг. Исследователями показано, что сколько-нибудь значимого успеха этой политики, т.е. увеличения конечного числа рожденных детей, не произошло [3].

В настоящее время традиции многодетности, характерные для титульного населения региона, сменяются внутрисемейным регулированием с ориентацией на мало- и среднедетность и планированием количества и интервалов рождения детей, в силу глубокой укорененности семейных традиций более продолжительное время, нежели в стране сохранялись многодетный и среднедетный типы репродуктивного поведения. При этом распространение малодетной модели репродуктивного поведения происходило более быстрыми темпами в среде городского населения, а в этническом разрезе – русского населения. Наиболее быстро процесс сближения моделей репродуктивного поведения происходил в 1990-е гг. [4].

Дополнительные меры государственной и региональной демографической политики, целе- вым ориентиром которой должна стать трехдетная семья, могут способствовать в определенной мере компенсации очередного снижения рождаемости в связи с уменьшением репродуктивного контингента населения и последствиями сдвига в календаре рождений.