Современные трансформации идеи музея под открытым небом

Автор: Саенко Наталья Ряфиковна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Локальное в глобальном: формула туризма скансены как объкты туризма

Статья в выпуске: 4 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья отражает особенности экспозиций музеев под открытым небом в контексте социо- культурных изменений конца XX - нач. XXI вв. Приведены авторские интерпретации этногра- фического, художественно-биографического, военно-исторического и маргинального постмо- дернистского скансенов, на основе которых показаны основные трансформации, произошедшие с идеей музея данного типа. C культурологической точки зрения определяются ответы изме- няющегося музея на вызовы изменяющегося общества. Сравнительному анализу подвергнуты Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта», Государ- ственный музей-заповедник М.А. Шолохова, Площадка боевой техники Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Дрвенград (Сербия). Выявление скансеноло- гических характеристик в абсолютно разных музеях заставляет определять скансен как акту- альный способ бытования музея в современности. Скансен уникален тем, что предлагает по- сетителю погружение одновременно в несколько семиотических систем. Создание скансенов и процесс скансенологизации музеев иного типа совпали со структурными изменениями в экономике, культуре, социальной сфере XXI столетия. Они явились отражением тенденций развития современного общества в музееведении. Особенности развития постсов- ременного общества во многом определяют практическое воплощение идей создания музеев нового типа - скансенов. Скансен сегодня претендует на автономную социальную институали- зацию, его среда, и его функции уникальны. Это уже не музей в классическом понимании. Скансен в первую очередь - смысловая среда, предлагающая посетителю отказаться от роли пассив- ного зрителя, втягивающая человека в активное продуцирование новых предметов, смыслов, информации и собственных умений.

Музей, музей под открытым небом, скансен, скансенология, интерактивность, культурология музея

Короткий адрес: https://sciup.org/140206432

IDR: 140206432 | УДК: 72.03(470/1/2) | DOI: 10.12737/14528

Текст научной статьи Современные трансформации идеи музея под открытым небом

Уже целое столетие в музейной практике длится «переходный этап», связанный с кардинальными трансформациями музейного пространства и его смыслов, а также социокультурных функций музея. В сообществе музейных специалистов распространяются представления об «интегрированном музее» и «новой музеоло-гии», в которых музей рассматривается как институт, выходящий за пределы функций консервации и просвещения, и переходящий к осуществлению более широких проектов, позволяющих музею участвовать в жизни окружающего социума и интегрироваться в окружающую среду. Стратегии развития музейного дела XX века предложили новые типы музеев, стремительно увеличив круг возможных музейных объектов. Долгое время считавшиеся элитарными и консервативными, музеи стали доступными широкой публике. Самое ста- тичное в отношении своего бытия и призванное консервировать историческую память в культуре оказалось в современной практике весьма мобильным. В 1891 г. в Швеции был открыт первый музей под открытым небом «Скансен». Ста двадцати лет хватило, чтобы, во-первых, это название стало нарицательным и дало имя большому направлению в музеологии – «скан-сенологии», а во-вторых, чтобы скансены во множестве и многообразии появились по всему миру.

Оригинальность идеи скансена заключалась в вынесении процедур «консервации памяти» за стены музея. Экспозиции современных музеев создаются на площадях, превышающих размеры помещения. Отныне и сами стены, и объекты в окружении являли собой живую и подвижную границу между «сегодняшним» и «прошлым», что высветило континуум музея. Музейный топос изначально транслировал хронологический смысл, но в воплощении идеи скан-сена феноменологические грани времени и пространства музея упраздняются. Жилища, ремесла, хозяйство, предметный мир и духовные практики (этнографические фестивали, фольклорные праздники и религиозные обряды, исторические и этнографические реконструкции) осуществляются в актуальном времени, но при этом погружают посетителя в прошлое.

Вторым важным принципом идеи музея под открытым небом является интерактивность и доступность. Многие современные музеи сливаются с жизнью местного населения (поэтому так активно появляются по всему миру этнодеревни). В таком музее не может быть стеклянных витрин и рамок, «экспонаты» доступны не только для визуального восприятия, но и для фотографирования или приобретения. Все вещи функциональны, на глазах у посетителя используются по назначению, работают, что заставляет многих исследователей употреблять эпитет «живой» в адрес скансена, подразумевая, что классический музей «не живой».

Скансены сегодня – это не только огромное количество музеев под открытым небом по всему миру, но и большое разнообразие типов музеев. Музееведы, суммировав различные классификации, музеи под открытым небом разделяют на основе подхода к музеефикации объектов историко-культурного наследия и историко-культурной среды на [2, с. 61]:

-

• ансамблевые, музеефицирующие недвижимые объекты обособленно от историко-культурной среды;

-

• средовые, сохраняющие историкокультурную среду;

-

• средовые, моделирующие историко-культурную среду;

-

• живые, музеефицирующие историко-культурную среду в развитии;

-

• экомузеи, где среда сохраняется в развитии усилиями местных жителей и объекты историко-культурного наследия используются по первоначальному назначению.

Заметны старания исследователей в многообразии музеев под открытым небом отличать скансены от не-скансенов.

Так, музеи-заповедники и музеи-усадьбы принципиально не характеризуют как скан-сены. Наша культурологическая позиция позволяет нам заявлять, что в настоящем процессе современного функционирования музеев под открытым небом сильна тенденция скансенологизации. То есть, в контексте выставок под открытым небом могут осуществляться кураторские проекты, основывающиеся на акционизме длительного, если не перманентного, характера. Научно-авторские коллективы усадеб и заповедников обогащают центральную концепцию и расширяют миссию музея, вовлекая посетителя во взаимодействие и сотворчество. Организуются, например, лавки ремёсел с возможностью для посетителя и создавать, и приобретать вещи.

Мы предполагаем, что скансенологи-ческими сегодня можно считать:

-

1) этнографические архитектурные комплексы (скансены как таковые) ;

-

2) дома-музеи с прилегающей территорией, музеи-усадьбы (художественно-биогафические скансены) ;

-

3) памятные места сражений и музеи вооружения под открытым небом (военноисторические скансены) ;

-

4) функционирующие в действительности и одновременно транслирующие музейные смыслы комплексы архитектуры, «собрания» граффити, городские объекты и объекты-поселения (маргинальные постмодернистские скансены) .

Артур Хазелиус, основатель Скансена, рассматривал его экспозицию как коллекцию «живых картин». «Целью Скансена является не просто коллекционирование старых предметов быта, а пробуждение патриотических чувств и укрепление нашего защитного механизма» [17, с. 51]. Парадокс идеи скансена заключен в слиянии противоположного – фиксации исторической памяти и продуцирования новых смыслов. Законсервированная и в то же время постоянно обновляющаяся среда музея под открытым небом как форма организации памяти в современной культуре и составляет причину успеха и популярности подобных музеев как в России, так и в Западной Европе. Рассмотрим это на конкретных примерах.

Скансен как таковой. Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта» был создан в 1989 г. на базе сохранившегося историко-архитектурного комплекса колонии религиозного братства гернгутеров Сарепта. Сегодня музей-заповедник – крупный культурный, туристический, научно-исследовательский и методический центр г. Волгограда. Он занимает площадь в 7,1 га, включает 26 строений, из которых 23 – федеральные памятники XVIII–XIХ вв. При музее действует центр «Клуб Гличъ», где проходит интерактивная часть музейных программ для детей и взрослых, можно провести семейные выходные, отведать традиционную сарептскую кухню, а также участвовать в конференциях, фестивалях, ярмарках, праздниках национальных культур. Скансен «Старая Сарепта» предоставляет возможность интериори-зации диалога культур, чему способствует многоуровневость организации этого музея. Эстетический пласт межкультурного взаимодействия вскрывается на концертах органной музыки (сарептский орган, установленный в кирхе – единственный в регионе орган с живым звуком без электронной подзвучки). Научный пласт – это подробное, реалогическое представление истории Евангелической братской общины гернгутеров, политической, социальной и экономической истории гернгутской колонии Сарепта (с 1765 до 1920 гг.), этнокон-фессиональных особенностей гернгутеров (поселение, архитектура, традиционное жилище, подворье, одежда, пища, обычаи, обрядность и др.), истории, этнографии коренных народов и субэтносов Нижнего Поволжья (русских, украинцев, татар, калмыков, казаков и др.) XVIII – нач. XX вв. [6]. Музей предлагает обширный пакет интерактивных программ для детей и взрослых посетителей – мистические экскурсии, квесты, чаепития. Например, программа «За-клички весны», в ходе которой участники посещают выставку «Дом нижневолжского крестьянина XVIII–XIX вв.», где узнают об устройстве русской печи и о ритуале зазывания весны. Также гости программы смогут сделать необычное печенье – «птуш-ки», и ознакомиться с историй весенней обрядовой куклы-оберега, смастерить ее самостоятельно.

Скансен «Старая Сарепта» находится в городской среде, что делает его культурно-просветительским центром с обширной библиотекой, концертным и конференц-залами. Его интегрированность в южный район города столь глубока и гармонична, что музей «Старая Сарепта» одним из первых используется в территориальном брендинге Волгограда. История немецкой колонии Сарепты, связанная в том числе с производством горчицы, органически вписалась и в историю, и в современный имидж Царицына – Волгограда. Сегодня главным сувениром Волгограда являются горчичное масло и баночка сарептской горчицы.

Художественно-биографический скансен. Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова – памятник русской культуры, истории казачества, донской природы. Музей был создан в 1984 г. Способы презентации памяти о писателе и традиционной культуры различны: фольклорный праздник, экскурсии пешие и конные, в сопровождении фольклорного коллектива, свадебный обряд для молодоженов, построенный на историческом материале, рыбалка и охота, казачья кухня и т. п.

В музее-заповеднике сохранено всё, что связано с историей и культурными традициями Верхнего Дона, с жизнью и творчеством М.А. Шолохова – не только личные вещи, рукописи, письма, но и дома, в которых он жил, природа, хутора и станицы, изображённые в его произведениях. Музей-заповедник находится в Ростовской области на территории трёх её северных районов. Зона охраняемого ландшафта составляет 38236 га. Здесь расположены 19 памятников истории и культуры, 6 памятников природы и 256 памятников археологии. В музее работают 17 постоянно действующих выставок и экспозиций, мастерские декоративно-прикладного искусства, мастер-классы. Выставочная площадь составляет 1870 м2. Музей-заповедник включает в себя такие объекты, консервировать которые невозможно, хотя они и объявляются официально охраняемыми. Озеро, на котором рыбачил писатель,

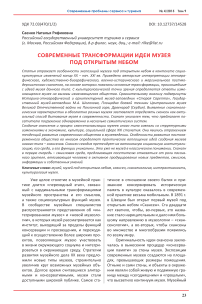

Рис. 1 – Площадка боевой техники под открытым небом в Парке Победы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе (фото Н.Р. Саенко)

яблони, которые он посадил, место на холме, с которого он любовался пейзажем. Места, связанные с событиями, описанными в «Донских рассказах», «Тихом Доне», «Поднятой целине», входят в зону охраняемого ландшафта музея-заповедника, который реализует концепцию «Роман под открытым небом» [3].

Шолоховский скансен уникален тем, что предлагает погружение сразу в четыре разные семиотические системы – природа, культура донских казаков, биография писателя и сюжет «Тихого Дона», образовавшие синтез. Именно по этой причине, на наш взгляд, в музее-заповеднике М.А. Шолохова нет «музейной пыли».

Военно-исторический скансен. В Парке Победы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве работает Площадка боевой техники под открытым небом, на которой экспонируется более 300 образцов вооружений периода Второй мировой войны [14]. Данная экспозиция имеет мало шансов быть отнесенной специалистами-музееведами к категории скансенов. Однако нам важно показать, что даже самый консервативный тип музеев – музей военной истории – подчинен тенденции скансенологизации [9]. Так, экспозиция «Инженерные сооружения» представлена фрагментом стрелковой позиции, посетителям разрешено забираться внутрь сооружений. Уникальной является экспозиция железнодорожных войск. «Военно-автомобильная дорога» демонстрирует непосредственно часть железной дороги с автомобилями и артиллерией. Экспозиция Военно-морского флота показана в акватории искусственного водоема, который ассоциируется с военно-морской базой, а его парапет стилизован под палубу эсминца (рис. 1).

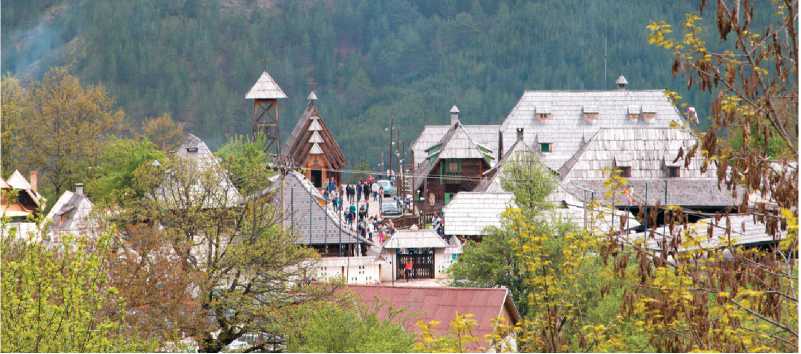

Маргинальный постмодернистский скансен. Дрвенград (Мечавник, Кюстен-дорф, деревня Эмира Кустурицы) – поселение, организованное кинорежиссером Эмиром Кустурицей во время сьемок фильма «Жизнь как чудо». Открытие деревни состоялось в 2004 г. Свою деревню Эмир Кустурица построил на склоне Мокра-Горы (рис. 2), где находится железнодорожная станция местной узкоколейки, некогда соединявшей сербский Белград и хорватский Дубровник. Сейчас в деревне уже почти 50 деревянных домов, причем около 30 строений имеют давнюю историю. Образцом для своей деревни Кустурица взял типичное сербское село, которых в реальности уже практически не осталось. Центром города считается площадь Николы Теслы. Основным объектом на этой площади остается деревянная церковь, посвященная святому Савве – одному из наиболее почитаемых святых Сербской православной церкви.

Улицы и площади в Дрвенграде носят имена знаменитостей. Сам Кустурица живет на ул. Брюса Ли в доме № 1. Также здесь есть улицы Марадоны и теннисиста

Рис. 2 – Деревня Эмира Кустурицы на склоне Мокра-Горы (фото Е.В. Калашниковой).

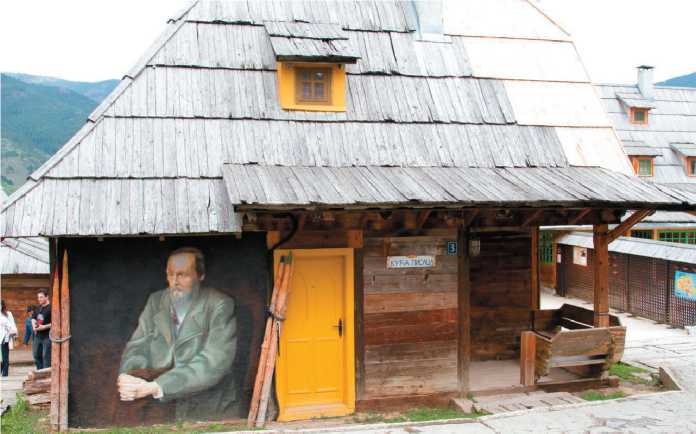

Новака Джокавича. Кинотеатр носит имя «Стенли Кубрик». Один из домов украшает портрет Федора Достоевского (рис. 3), а площадь, на которой этот дом находится, носит имя Никиты Михалкова. На улицах деревушки стоят старинные автомобили, которые режиссер использовал при съемках своих фильмов [16].

Деревня Эмира Кустурицы – постмодернистский гипертекст, включивший в себя интертекстуальность, цитатность, иронию и многоуровневость смысла. Имена улиц (они же – имена знаменитых современников и исторических персон), деревянная колокольня, всем посетителям напоминающая пожарную каланчу, портрет президента США на дверях местной «тюрьмы», портрет Ф.М. Достоевского и огромные цветные карандаши, прислонившиеся к этому дому – все эти и многие другие элементы деревни стирают границы между текстом и реальностью, между серьёзным и ироничным. Посетителя захватывает процесс буквального вхождения в пространство текста (книги, сценария, кинокартины).

Исследователь скансенов А.Б. Пер-миловская приводит ответы на опрос по-

Рис. 3 – Дом с портретом Ф.М. Достоевского в Дрвенграде – актуальный постмодернистский текст (фото Е.В. Калашниковой)

сетителей Эстонского музея под открытым небом, в которых многие посетители сравнивали полученный ими опыт от посещения музея с поездкой «к бабушке в деревню». Опрос также показал, что в качестве отрицательной стороны повседневной экспозиции музея посетители отметили отсутствие активной и живописной неожиданности [7]. Рельефной характеристикой деревни Эмира Кустурицы стала именно живописная неожиданность – знак, обладающий неисчерпаемым ресурсом интерпретируемости. Вторым видом постмодернистской бесконечности является игра и самоирония, они проявлены уже в том, что Дрвенград – деревянный город, здесь все сделано из дерева, не только дома, но и мостовые. Это может прочитываться как ироничная цитата именно скансенов – в основном поселений, состоящих из деревянных построек.

Создание скансенов как таковых (этнографических деревень, поселений и интерактивных экспозиций под открытым небом), и процесс скансеноло-гизации музеев иного типа не случайно совпали со структурными изменениями в экономике, культуре, социальной сфере XXI столетия. Они явились отражением тенденций развития современного общества в музееведении. На экономику и общественную жизнь все большее влияние оказывают фактор уже не пассивного, но активного консюмеризма нашего современника, интеграционные процессы, возрастание роли науки и культуры. В то же время с увеличением объёмов и повышением скорости массового индустриального производства угасает творческий потенциал индивида. Эти особенности развития постсовременного общества во многом определяют практическое воплощение идей создания музеев нового типа – скансенов.

Наше предположение состоит в том, что идея музея под открытым небом сегодня значительно трансформировалась. С момента появления скансенов для вычленения этого типа музеев базовыми были два фактора: сохранение памятников народного зодчества и демонстрация того или иного типа культуры и этнографических коллекций. В настоящее время «скан-сен» – это даже не тип музея, а новый способ его культурного бытия. Посетитель ждёт интерактивности, своей включенности в текст, в иную реальность. В скансене это ожидание оправдывается. Границы музейного пространства не только расширяются, но и растворяются.

Скансен сегодня претендует на автономную социальную институализацию, так как и его среда, и его функции уникальны. Это уже не музей в классическом понимании, но и не досуговый центр, не образовательное учреждение, но и не хранилище. Скансен – в первую очередь смысловая среда, предлагающая посетителю отказаться от роли пассивного зрителя, втягивающая человека в активное продуцирование новых предметов, смыслов, информации и собственных умений.

Список литературы Современные трансформации идеи музея под открытым небом

- Иванова О.Н., Саенко Н.Р. Музееведение. Saarbrucken: Palmirium Academic Publishing, 2012.

- Глушкова П.В. Классификация музеев под открытым небом в аспекте актуализации нематериального культурного наследия//Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1 (61). С. 59-63.

- Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова. URL: http://www.sholokhov.ru (Дата обращения: 15.10.2015).

- Давыдов А.Н. Десятая конференция Ассоциации европейских музеев под открытым небом//Советская этнография. 1983. № 4. С. 134-137.

- Ланг М. Концепция музея под открытым небом как вечно развивающегося организма//Проблемы развития этнографических музеев под открытым небом в современных условиях: материалы науч. -практ. конф. Иркутск, 2006. С. 4-14.

- Музей-заповедник «Старая Сарепта». URL: http://altsarepta.ru (Дата обращения: 15.10.2015).

- Пермиловская А.Б. Живая среда музея под открытым небом как форма организации памяти в современной культуре России и Западной Европы//Обсерватория культуры. 2011. № 1. С. 78-81.

- Пермиловская А.Б. Особенности формирования экспозиции русских и европейских скансенов//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусство-ведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 5 (43): в 3-х ч. Ч. I. C. 144-146.

- Прохоров М.Ф. Бородинское поле: музей под открытым небом//Современные проблемы сервиса и туризма. 2011. № 4. С. 12-16.

- Сапанжа О.С. Культурологическая теория музейности: автореф. дис. … д-ра культурологии. СПб., 2011.

- Сапанжа О.С. Стратегии коммуникационных процессов современного музея: дис. … канд. культурологии. СПб., 2005.

- Современная скансенология: теория и практика. Материалы Международной научной конференции, посвященной 30-летию со дня открытия Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Архангельск: Солти, 2004.

- Тихонов В.В., Ладейщикова Е.Р. Скансенологическая практика сохранения городской историко-культурной среды Предбайкалья//Вестник Алтайской государственной педагогической академии. 2014. № 18. С. 120-127.

- Центральный музей Великой Отечественной войны. URL: http://www.poklonnayagora.ru (Дата обращения: 15.10.2015).

- Chaykowski E. Muzea na wolnym powietrzu w Europie. Sanok, 1984.

- Drvengrad -Küstendorf -Mećavnik. URL: http://mecavnik.info (Дата обращения: 15.10.2015).

- Nordenson E. Skansen During 100 Years//Report 15 the Meeting. Skansen 1891-1991. Sweden. Association of European Open Air Museums/Ed. by M. Janson, Chr. Zeuner. Kristianstad, 1993. P. 51-55.