Современные угрозы сохранению основных элементов природно-экологического каркаса Усинского района Республики Коми

Автор: Зенгина Т.Ю., Осадчая Г.Г.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 4 (20), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты изучения и картографирования функциональной структуры природно-экологического каркаса Усинского района Республики Коми. Изучены особенности современного природопользования. Приводятся результаты анализа пространственного соотношения территориальной организации природопользования и элементов выявленного каркаса, а также расчеты площадей базовых, ключевых и транзитных элементов каркаса, попадающих в зону интенсивного современного и перспективного хозяйственного освоения. Обосновывается необходимость регулирования природопользования на основе учета региональных структурно-функциональных особенностей природно-экологического каркаса.

Природно-экологический каркас, природопользование, месторождения углеводородного сырья, оленеводство, большеземельская тундра, устойчивое региональное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/14992714

IDR: 14992714 | УДК: [502.5

Текст научной статьи Современные угрозы сохранению основных элементов природно-экологического каркаса Усинского района Республики Коми

Актуальность проблемы

Обширные малонарушенные территории Северо-Востока европейской части России, пока еще не утратившие биосферных функций [1, 2], являются частью крупнейшего в мире Северного Евроазиатского центра стабилизации окружающей среды и по праву считаются гарантом равновесного состояния не только регионального, но и глобального уровня. В то же время интенсивное хозяйственное освоение Севера России в условиях рыночной экономики сопровождается масштабными нарушениями природной среды, последствия которых приводят к истощению природного капитала этой территории как в ресурсном, так и средообразующем секторах [3, 4].

Частью Северного Евроазиатского центра стабилизации окружающей среды является Боль-шеземельская тундра. Однако она почти вся входит в состав богатейшей Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТПНГП). В последние десятилетия земли ТПНГП уже стали ареной активного развития нефте- и газодобывающей промышленности, а также транспортной, преимущественно трубопроводной инфраструктуры. Площади земель, вовлеченных в промышленное использование, растут с каждым годом. При этом большая часть северных месторождений пока не введена в эксплуатацию, а только планируется к разработке. Эти месторождения приурочены к криолитозоне, для которой характерно формирование достаточно хрупких и уязвимых для внешнего воздействия экосистем. Поэтому главный приоритет при их вовлечении в промышленное освоение – сохранить природное равновесие для обеспечения рационального использования ресурсов и охраны среды обитания и потенциала территории в целях поддержания и развития традиционных видов природопользования [4].

Природное равновесие и уровень региональной экологической безопасности во многом определяются свойствами существующего экологического каркаса. В большинстве случаев под экологическим каркасом понимается система функционально и территориально связанных друг с другом особо охраняемых природных и иных территорий, имеющих законодательно оформленные ограничения в землепользовании с целью сохранения биологического разнообразия [5]. Именно сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на сегодняшний день является основным инструментом реализации комплексных природоохранных мероприятий на любом региональном уровне. Однако в современной структуре природопользования северных регионов России природоохранное природопользование, формирующее экологический каркас, размещено неравномерно и в ряде случаев занимает достаточно скромные площади, используя только часть ненарушенных природных территорий из числа тех, которые могут выполнять подобные функции. В то же время очаговый характер хозяйственного освоения северных территорий пока еще обеспечивает сохранение на значительных площадях природного каркаса. Основным его свойством является способность выполнять важнейшие экологические функции (средоформирующие, средозащитные, транспортные, ресурсоохранные, репродуктивные, информационно-эталонные и др.) для сохранения экологической стабильности территории [6]. Эти территории могут и должны рассматриваться как потенциальные элементы экологического каркаса, а их возможное освоение должно ориентироваться на соблюдение определенных ограничений в хозяйственной деятельности и создание сбалансированной структуры природопользования. Особое внимание также следует уделять территориям со щадящими (преимущественно экстенсивными) видами природопользования, в пределах которых хозяйственная деятельность не приводит к утрате природного равновесия и нарушению экосистем. К таким видам деятельности в большинстве случаев может быть отнесено, например, традиционное природопользование, а в некоторых случаях – рекреационное природопользование. Отнесение подобных территорий к экологическому каркасу фактически требует только регламентации в пределах режима их хозяйственной деятельности. В то же время с учетом таких территорий площадь экологического каркаса может быть существенно расширена, что имеет первостепенное значение для сохранения экологической стабильности Севера России.

В связи с этим выявление и оценка современного состояния структурных элементов природного и экологического каркасов территории Севера России, а также территорий, способных выполнять аналогичные им функции, представляется весьма актуальной и своевременной научно-практической задачей как для уже освоенных, так и только планируемых к активному хозяйственному использованию регионов.

Сложное сочетание элементов природного и экологического каркаса, по определению Б.И.Кочу-рова и др. [7], представляет собой так называемый природно-экологический каркас (ПЭК), который рассматривается как «… система взаимодействующих природного и экологического каркасов, включающих как ООПТ, составляющие его основу, так и земли щадящего природопользования». ПЭК характеризуется пространственной структурой и включает элементы, различающиеся по функциям, экологическому значению и регламенту использования. В настоящее время разработка и организация ПЭК общепризнанно является одним из основных направлений в комплексе мероприятий по организации рационального природо- и ресурсопользования, охраны окружающей среды, а также рассматривается как инструмент, обеспечивающий сохранение уникальных природных территорий и экосистем, как основа для принятия решений по развитию территории. Выделение ПЭК необходимо для более полной оценки территории, в том числе для целей последующего придания охранного статуса объектам, выполняющим средоохранные и средовосстановительные функции. ПЭК также может использоваться для определения ограничений к природопользованию [8]. Таким образом, ПЭК может рассматриваться как основа системного нормирования природопользования, при котором равновесие между природой и обществом достигается не только за счет оптимального соотношения площади ООПТ и территорий использования, но и через систему регламентации всей антропогенной деятельности, включая и природоохранную [9]. В то же время, по мнению большинства специалистов, ПЭК выполняет свои функции как инструмент территориального планирования только при наличии соответствующих правовых, экономических и управленческих механизмов, которые должны быть связаны с экономической инфраструктурой и технологиями природопользования [8].

Материалы и методы

Территория Большеземельской тундры расположена в Ненецком автономном округе и северной части Республики Коми. В этом регионе в качестве модельной территории для изучения современного состояния и факторов риска сохранению ПЭК на региональном уровне был выбран Усинский муниципальный район Республики Коми как один из наиболее подверженных современному техногенному воздействию. Зональные ландшафты представлены здесь лесотундрой (южной и северной) и крайнесеверной тайгой.

На районном уровне специфика ПЭК более всего зависит не только от особенностей природных, но и социально-экономических условий территории. Функционирование хозяйственного комплекса неизбежно оказывает негативное воздействие на элементы природного каркаса территории, который теряет свою целостность и функциональный потенциал, что приводит к опасности нарушения экологического баланса в регионе.

В связи с этим важным этапом исследования было детальное изучение ландшафтных особенностей, а также специфики современной отраслевой и территориальной структуры природопользования Усинского р-на и их картографирование. Были составлены две карты: природно-территориальных комплексов (ПТК) и природопользования Усинского р-на. На карте природопользования дана комплексная характеристика и отражены особенности размещения различных типов и видов природопользования, что в понимании ряда авторов [10, 11] фактически соответствует так называемому демоэкономическому каркасу территории . Кроме того, для всех выделенных территориальных единиц на ней были также определены преобладающий вид и интенсивность хозяйственного освоения.

В основу проведенного картографирования положен анализ имеющихся топографических и отраслевых карт масштаба от 1:200 000 до 1:1 000 000. Широко привлекались также статистические, литературные и фондовые материалы, использовались материалы космической съемки разного пространственного разрешения, в том числе: зональные изображения спутников LANDSAT-7 и LANDSAT-8 с пространственным разрешением 30 м для тематически ориентированного RGB-синтеза и получения цветных изображений в псевдоцветах, цветосинте- зированные снимки камеры ASTER со спутника TERRA с разрешением 15 м, а также высокодетальные изображения, представленные в интернете на портале Google-Earth.

При анализе функциональной структуры ПЭК Усинского р-на за основу был взят методический подход, предложенный в работах Б.Н.Кочурова, А.С.Курбатовой, Д.З.Гриднева [7], который предполагает выделение групп основных (базовых, ключевых, транзитных) и второстепенных (локальных, буферных и реабилитационных) элементов в составе ПЭК.

К базовым элементам ПЭК относятся средообразующие территории, которые выполняют водорегулирующие, водо- и почвозащитные функции и обеспечивают поддержание экологического баланса за счёт сохранения необходимых качественных параметров региональных природно-территориальных комплексов (ПТК), таких как воспроизводство биоты, сохранение генофонда, выработка фитонцидов и т.д. В составе базовых элементов выделяют: ценные ПТК, занимающие значительную часть территории района (заповедники, заказники, национальные и природные парки, крупные по площади памятники природы); ПТК основных водораздельных поверхностей формирования стоков рек; крупные лесные массивы (как правило, это защитные леса); крупные болотные и лесные ПТК, не имеющие статуса охраны.

К ключевым элементам ПЭК относят территории, сохранившие уникальные экологические сообщества и являющиеся своеобразными «точками экологической активности». Они выполняют функции охраны и воспроизводства ПТК, поддерживают биоразнообразие. Это – коренные лесные ПТК, ценные болотные ПТК, уникальные или сохранившиеся типичные природные объекты и др. Ключевые территории могут быть как частями базовых элементов, так и самостоятельными образованиями.

К транзитным элементам относят территории, обеспечивающие взаимосвязь базовых и ключевых элементов ПЭК. Они способствуют функционированию потоковых систем, миграции животных, распространению растительных формаций, развитию и обогащению базовых и ключевых ПТК. В составе транзитных элементов выделяют: долинные ПТК крупных и малых рек; русла рек, ручьёв и оврагов; овражно-балочную сеть; лесные ПТК водоразделов; лесополосы и перелески.

Локальные элементы ПЭК – это небольшие памятники природы различного профиля; зелёные зоны небольших населённых пунктов; охраняемые объекты неживой природы; памятники истории и культуры – узлы экологической активности, объединяющие самые разнообразные объекты. Буферные элементы – это территории, защищающие базовые и транзитные элементы от неблагоприятных внешних воздействий. Обычно их наделяют статусом охранных зон. К ним относят ООПТ, санитарнозащитные зоны, охранные зоны водозаборов и др. Буферные зоны создаются для минимизации внешних влияний на элементы ПЭК и обеспечивают его дополнительную устойчивость.

Реабилитационные элементы – это территории оптимизации и восстановления утраченных экологических функций геосистем (рекультивированные карьеры, наделенные рекреационными функциями; земли, которые могут быть восстановлены либо за счёт определённых способов ухода за ландшафтом, либо за счёт снятия антропогенных воздействий и др.).

Результаты и обсуждение

Анализ современного природопользования Усинского района. Проведенный анализ показал, что в отраслевой структуре природопользования района преобладают промышленное (прежде всего – нефтедобыча), а также лесохозяйственное, традиционное (прежде всего – оленеводческое) и природоохранное природопользование.

По интенсивности хозяйственного освоения были выделены территории: 1) интенсивного хозяйственного использования; 2) экстенсивного хозяйственного использования; 3) преимущественно средоохранного использования; 4) других видов использования.

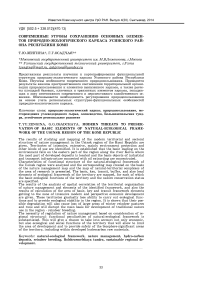

Основная нагрузка на природную среду приходится на восточную часть района (вдоль р. Кол-ва), где расположена большая часть разрабатываемых месторождений и сосредоточены связанные с нефтедобычей основные объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. Эти территории были отнесены к зоне интенсивного хозяйственного использования . Однако анализ карты показывает, что многие только подготавливаемые к разработке и разведываемые месторождения в случае введения их в эксплуатацию будут занимать ценные природные комплексы, которые пока не нарушены, сохраняют средообразующий потенциал и в настоящее время используются в основном как пастбища, являясь кормовой базой оленеводства (см. рис.).

К территориям экстенсивного использования были отнесены земли традиционного (оленеводческого) и промыслового лесохозяйственного природопользования, т.е. земли, принадлежащие охотничьему хозяйству ООО «Тайбала–Печора» на севере района, а также оленьи пастбища и проходы. Именно эти земли могли бы (при определенной регламентации в их пределах режима хозяйственной деятельности) рассматриваться как элементы экологического каркаса территории, поскольку такое природопользование не приводит к утрате природного равновесия и существенному нарушению экосистем. Это могло бы способствовать сохранению экологической стабильности Севера России в целом. Однако на сегодняшний день ситуация осложняется тем, что активно развивающееся промышленное природопользование приводит к утрате пастбищных угодий, подрыву кормовой базы оленеводства и нарушению вековых путей миграции оленей. До начала активной разработки месторождений оленьи пастбища занимали практически всю территорию Усинского р-на. После начала разработки Усинской и Возейской групп месторождений часть территории была изъята под промышленную инфраструктуру. Это стало препятствием для вы- паса и перегона стад от зимних пастбищ к летним. В настоящее время районы активной хозяйственной деятельности, и в первую очередь крупнейшие эксплуатируемые месторождения, приурочены преимущественно к участкам, на которых практически отсутствуют административные механизмы, позволяющие определять не отраженные в законодательстве ограничения к природопользованию [12]. В результате возможность развития оленеводства в этом районе находится под угрозой. Важные для прогонного оленеводства участки лишайниковых тундр, имеющие очень низкий потенциал самовосстановления, подвергаются уничтожению, поскольку являются наиболее удобными участками для создания промышленной инфраструктуры при освоении месторождений на севере Усинского р-на. На юге и в центре района по той же причине страдают приуроченные к лесным массивам в основном зимние пастбища. В итоге, идет постепенная замена экстенсивного природопользования (оленеводства) на интенсивное (нефтедобывающая промышленность). Это приводит к уменьшению площади ненарушенных экологически значимых ландшафтов, снижению средообразующей и экологической роли крайне уязвимых ландшафтов лесотундр и крайнесеверной тайги и, следовательно, к утрате ими способности выполнять функции экологического каркаса.

Основные природоохранные объекты и ООПТ, представляющие средоохранное природопользование, также находятся в восточной и юго-восточной частях района, часто непосредственно граничат с объектами промышленности. В ряде случаев это является причиной возникновения конфликтов природопользования и создает угрозу для сохранения ими способности выполнять функции экологического каркаса.

Выявление и анализ функциональной структуры природно-экологического каркаса Усинского района . Основой для выделения основных элементов ПЭК послужили карты природнотерриториальных комплексов и природопользования Усинского района. В результате была составлена карта «Природно-экологический каркас Усин-ского района Республики Коми» (см. рисунок), на которой выделены базовые, ключевые, транзитные, буферные, а также локальные элементы ПЭК.

При отнесении объектов природного каркаса к тем или иным функциональным элементам ПЭК учитывалась специфика региона. Она определяется тем, что преобладающая часть территории района исследования относится к уникальным, практически не затронутым человеческой деятельностью лесотундровым и северотаежным ландшафтам, пока еще не утратившим биосферных функций. Большая часть этих территорий представляет собой ценнейшие угодья для существования традиционного природопользования – оленеводства. Это тундровые ПТК в пределах северной и южной лесотундры (преимущественно прогонные пастбища) и лесные ПТК в пределах лесотундры и крайнесеверной тайги (зимние пастбища). Эти земли являются ценными кормовыми участками. Их площадь

Рисунок (карта) . Природно-экологический каркас Усинского района Республики Коми

Условные обозначения к карте «Природно-экологический каркас Усинского района Республики Коми»

|

№ |

Объекты |

Элемент функциональной структуры |

Экологические функции |

Природоохранный статус |

|

1. |

Крупные (нефрагментированные) массивы лесов крайнесеверной тайги |

базовый |

средообразующая, средозащитная, ресурсоохранная |

Защитные леса лесотундровой зоны |

|

2. |

Комплексный заказник «Усинский комплексный» |

базовый |

средообразующая, средозащитная, ресурсоохранная, информационно-эталонная, рекреационная |

Ландшафтный заказник республиканского значения с обширной уникальной болотной системой, включенной в теневой список Рамсарских водно-болотных угодий, охраняемых в мировых масштабах |

|

3. |

Крупные массивы болот и торфяников |

базовый |

средообразующая, средозащитная, ресурсоохранная |

- |

|

4. |

Основные водораздельные поверхности |

базовый |

средообразующая, средозащитная, ресурсоохранная |

- |

|

5. |

Фоновые ПТК с лесной и тундровой растительностью:

|

базовый |

ресурсоохранная, средозащитная, репродуктивная |

Защитные леса лесотундровой зоны |

|

6. |

Заказники болотные:

|

ключевой |

средозащитная, ресурсоохранная, репродуктивная, информационно-эталонная, рекреационная |

Болотные заказники республиканского значения |

|

7. |

Заказники:

|

ключевой |

ресурсоохранная, информационно-эталонная, рекреационная, транспортная |

Заказники республиканского значения (ихтиологический, биологический) |

|

8. |

Пойменные комплексы рек Печора и Уса |

транзитный |

транспортная, рекреационная |

Водоохранная зона реки (включает прибрежно-защитную полосу) |

|

9. |

Долины крупных рек |

транзитный |

транспортная, средозащитная, ресурсоохранная |

- |

|

10. |

Долины небольших рек и ручьев |

транзитный |

средозащитная, ресурсоохранная, транспортная, репродуктивная |

- |

|

11. |

Нерестоохранные полосы леса вдоль р.Печора и р.Уса |

буферный |

средозащитная, ресурсоохранная, рекреационная, объектозащитная |

Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб |

|

12. |

Защитная полоса леса вдоль железной дороги Сыня-Усинск |

буферный |

объектозащитная средозащитная |

Защитные полосы лесов, расположенных вдоль дорог |

|

13. |

Геологические памятники природы:

|

локальный |

информационно эталонная, рекреационная |

Геологические памятники природы республиканского значения |

|

14. |

Озера и хасыреи |

локальный |

средозащитная, ресурсоохранная, репродуктивная |

- |

|

15. |

Небольшие болота и заболоченные участки |

локальный |

средозащитная, ресурсоохранная, репродуктивная |

- |

|

16. |

Участки месторождений углеводородного сырья, эксплуатируемые |

|||

|

17. |

Участки месторождений углеводородного сырья, намеченные к эксплуатации |

|||

достаточно велика, и они фактически являются фоновыми для рассматриваемой территории. Современное состояние этих земель определяется характером традиционного природопользования – оленеводства, которое, как правило, никогда не превышало экологической емкости местных ландшафтов и не приводило к утрате их биоресурсного потенциала. Ландшафты в пределах этих территорий на протяжении столетий сохраняли средообразующие функции, а, следовательно, и свою биосферную значимость. В связи с этим они были отнесены к базовым элементам ПЭК. Кроме того, к базовым элементам ПЭК также были отнесены крупные ООПТ регионального уровня, в первую очередь – комплексный заказник регионального уровня «Усинский комплексный» – обширный уникальный болотный массив верхового типа, поддерживающий природный баланс на всех прилегающих территориях. К базовым элементам также отнесены крупные массивы ненарушенных лесов крайнесеверной тайги, сохранившие высокое биоразнообразие и способность поддерживать равновесие экосистем. Это три массива коренной лесной растительности в юго-западной части района, крупнейший из которых приурочен к водоразделу. Еще два небольших массива расположены по левому берегу в долине р. Печоры. Средообразование и средовос-становление обеспечивают также крупные болотные массивы, не имеющие статуса охраны, и водораздельные поверхности стока крупных рек, которые тоже были отнесены к базовым элементам ПЭК. Таким образом, около 90% площади ландшафтов рассматриваемого административного района могут быть отнесены к базовым элементам ПЭК. Такой большой процент для рассматриваемого региона базовых участков ПЭК полностью согласуется с показателем оптимального соотношения между интенсивно эксплуатируемыми и экстенсив- но используемыми территориями, приведенным в работах Н.Ф.Реймерса [13]. К ключевым элементам, выполняющим функции охраны и воспроизводства ПТК и поддержания биоразнообразия, были отнесены: заказники республиканского значения «Усинский» (ихтиологический) и «Сынинский» (биологический), а также два болотных заказника регионального уровня «Надпойменный» и «Небеса-нюр», в пределах которых сохранились типичные для региона болотные экосистемы. Азональные элементы (транзитные коридоры) обеспечивают перенос вещества и энергии между базовыми и ключевыми территориями, а также взаимосвязь основных элементов между собой. К ним были отнесены пойменные комплексы рек Печоры и Усы, долины и русла крупных рек, а также малых рек и ручьев. Мощнейшим транзитным коридором, который обеспечивает взаимосвязь элементов природного каркаса, являются долины рек Печоры и Усы. К локальным элементам отнесены три региональных геологических памятника природы, имеющие статус охраны. Эти объекты единичны, не велики по площади, однако ценны с эстетической и природоохранной точек зрения. Все три памятника – скала «Кольцо», памятник «Средние ворота р. Шаръю» и «Шаръюский» – расположены на самом востоке Усинского р-на и являются уникальными геологическими объектами. Кроме того, к локальным элементам отнесены незначительные озера и хасыреи, а также небольшие заболоченные участки. Эти территории фрагментарно дополняют основные элементы каркаса и поддерживают природное равновесие на региональном уровне. Буферные элементы отвечают за сохранение тех или иных основных элементов ПЭК. К ним относятся 3-километровая нерестоохранная полоса защитного леса вдоль берега р. Печоры, а также полосы по 1 км, выделенные вдоль берегов рек Уса, Большая Сыня, Лы- жа. Они обеспечивают благополучное функционирование названных рек в качестве транзитных коридоров и способствуют сохранению биоразнообразия. Еще одной буферной зоной является защитная полоса леса вдоль железной дороги «Сыня– Усинск».

В легенде карты «Природно-экологический каркас Усинского района Республики Коми» для каждого элемента функциональной структуры ПЭК были указаны основные экологические функции территории и наличие природоохранного статуса (см. рис.).

Выявление современных угроз сохранению функциональной структуры ПЭК Усин-ского района. На завершающей стадии исследования проводился анализ пространственного соотношения территориальной организации современного природопользования и расположения структурно-функциональных элементов выявленного ПЭК. Использование методов геоинформационного картографирования и анализа позволило рассчитать процент площади земель (или протяженности объектов) наиболее значимых элементов ПЭК (базовых, ключевых и транзитных), попадающих в зону интенсивного природопользования, а, следовательно, постепенно утрачивающих способность полноценно выполнять экологические функции и обеспечивать сохранность экологической стабильности территории. Кроме этого была проанализирована ситуация, которая сложится в случае введения в эксплуатацию месторождений в настоящее время разведываемых и только подготавливаемых к эксплуатации.

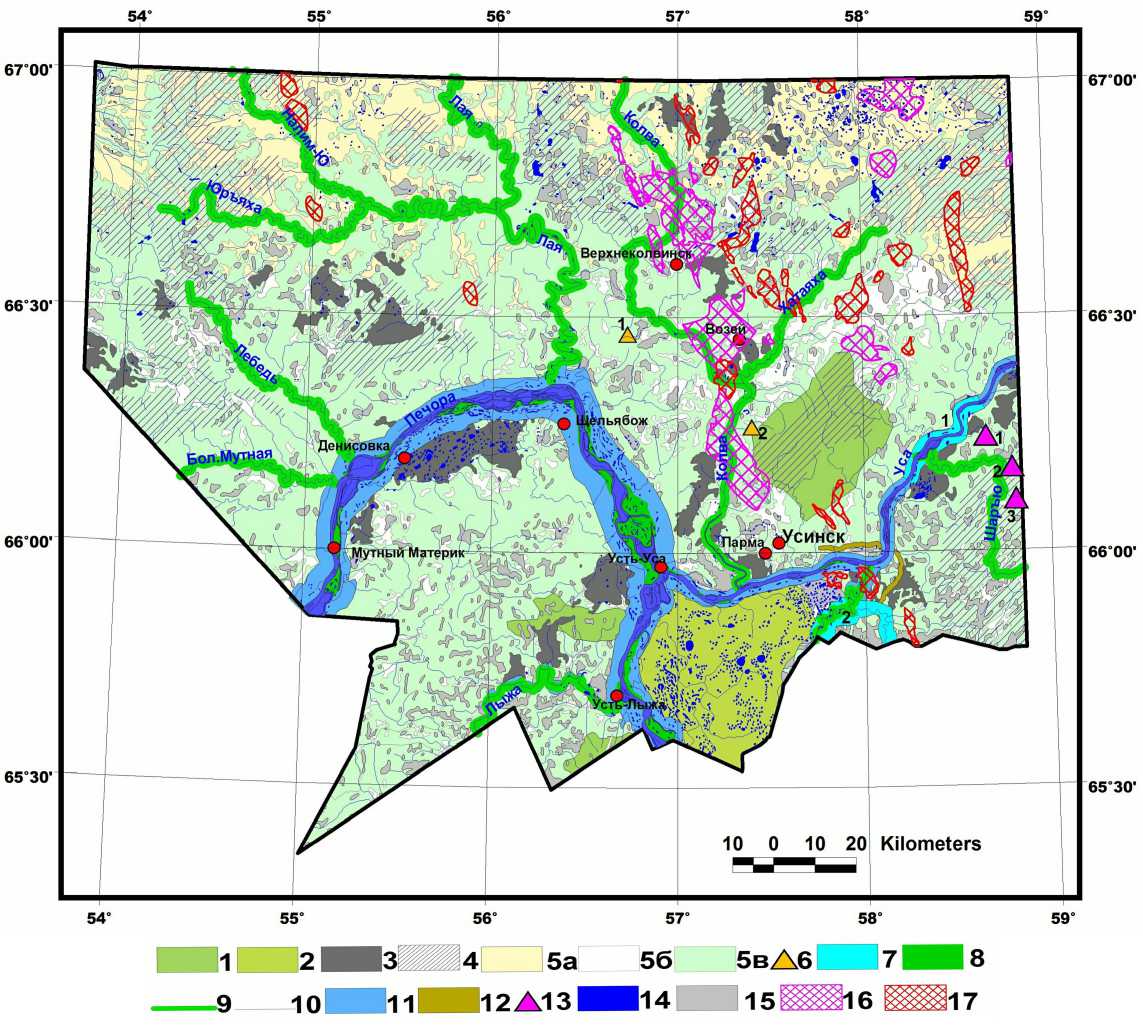

Результаты расчетов показали следующее. Все базовые элементы функциональной структуры ПЭК Усинского р-на в настоящее время частично затронуты участками добычи углеводородного сырья (таблица). Исключение составляет ландшафтный заказник республиканского значения «Усинский комплексный», территория которого не попадает под прямое воздействие добычи, хотя его краевая восточная часть соседствует с Ничемью-Сынин- ским лицензионным участком недр. В абсолютных величинах максимальные площади, находящиеся в пределах участков, выделенных для добычи углеводородного сырья, приходятся на фоновые лесные ПТК, расположенные в пределах лесотундры и тайги (более 500 кв. км), а также на фоновые тундровые ПТК в пределах северной и южной лесотундры (более 100 кв. км). В процентном отношении максимально затронуты добывающей промышленностью фоновые тундровые ПТК в пределах крайне-северной тайги, 5% территории которых находится в пределах выделенных для добычи углеводородного сырья участков.

Дальнейшее развитие нефтегазового комплекса и введение в эксплуатацию новых месторождений приведет к нарастанию угрозы деградации всех без исключения базовых элементов ПЭК района и может затронуть один из самых крупных и уникальных торфяников Европы – Усинское болото, пока не испытывающее серьезного прямого антропогенного воздействия. Практически для всех базовых элементов ПЭК общая площадь земель, попадающих в зону выделенных для добычи углеводородного сырья участков, увеличится в 1,5–2 раза, а для основных водораздельных поверхностей – почти в три. Максимальная доля площади ПЭК, находящейся под прямой угрозой воздействия добывающего комплекса, останется за фоновыми тундровыми ПТК в пределах крайне-северной тайги и достигнет в случае начала эксплуатации всех разведываемых месторождений более 8%. Это, безусловно, приведет к снижению их экологической и средообразующей роли и, следовательно, к утрате ими способности выполнять функции экологического каркаса, хотя по сравнению с лесными ПТК они не столь значимы. Кроме того, деградация земель, представляющих собой приуроченные к лесным массивам зимние пастбища, приведет к подрыву основной базы развития традиционного природопользования в регионе – оленеводства.

Анализ пространственного соотношения территориальной организации современного природо-

Площадь базовых элементов функциональной структуры ПЭК Усинского района Республики Коми, попадающая в зону действующих и планируемых к разработке месторождений углеводородного сырья

Заключение

Проведенный анализ функциональной структуры выявленного ПЭК Усинского района, а также анализ особенностей отраслевой и территориальной структуры природопользования района позволил сделать ряд выводов. В структуре ПЭК изучаемого региона выделяются базовые, ключевые, транзитные, локальные, буферные и реабилитационные элементы, которые выполняют многочисленные экологические функции и определяют средообразующий потенциал ландшафтов Усинского района. Эти территории могут и должны рассматриваться как потенциальные элементы экологического каркаса, а их возможное хозяйственное освоение должно иметь соответствующие природоохранные ограничения.

При отнесении отдельных объектов и территорий к тем или иным функциональным элементам ПЭК, а также при определении основных задач природопользования и природоохранной деятельности в их пределах, необходимо учитывать специфику региона, связанную с его биосферными функциями и потребностями традиционной отрасли природопользования – оленеводства. В связи с этим тундровые ПТК северной и южной лесотундры и лесные ПТК в пределах лесотундры и крайнесеверной тайги, фактически являющиеся фоновыми для рассматриваемой территории, тем не менее должны быть отнесены к базовым элементам ПЭК, требующим соответствующих ограничений природопользования и формирования максимально сбалансированной отраслевой и территориальной структуры природопользования в их пределах.

Часть территорий ПЭК района находится в пределах выделенных для добычи углеводородного сырья участков. В случае введения в эксплуатацию всех разведываемых в настоящее время месторождений, их площадь существенно увеличится, что создаст угрозу утраты ими способности полноценно выполнять экологические функции и обеспечивать сохранность экологической стабильности территории. Кроме того, их возможная деградация повлечет за собой в том числе и утрату крупных массивов зимних оленьих пастбищ и прогонов, что приведет к подрыву основной базы развития традиционного природопользования в регионе – оленеводства [14].

В связи с этим одной из первоочередных задач регулирования и оптимизации хозяйственной деятельности следует определить в районе ограничения к природопользованию, в том числе исходя из региональных структурно-функциональных особенностей ПЭК. Это позволит учитывать не только экономические, но и экологические и социальные функции территории. К ним могут быть отнесены законодательно-нормативные, геоэкологические, инженерно-геологические и природоресурсные ограничения к природопользованию [15]. Такой подход позволит также ограничить площадь освоения и обеспечить сохранность биосфернозначимых участков территории в пределах осваиваемых месторождений углеводородного сырья.

Таким образом, природно-экологический каркас Усинского р-на может и должен рассматриваться, во-первых, как основа для нормирования природопользования и для регламентации всей антропогенной деятельности, включая природоохранную, а во-вторых, как резерв для расширения и совершенствования природно-заповедного фонда региона.

Список литературы Современные угрозы сохранению основных элементов природно-экологического каркаса Усинского района Республики Коми

- Лосев К.С. Экологические проблемы и перспективы устойчивого развития России в XXI веке. М.: Изд-во Космосинформ, 2001. 400 с.

- Осадчая Г.Г., Зенгина Т.Ю. Возможности сбалансированного использования биосферного и ресурсного потенциала Большеземельской тундры//Криосфера Земли. Т. 16. 2012. № 2. С. 43-51.

- Евсеев А.В., Красовская Т.М. Притундровые леса в структуре экологического каркаса Мурманской области//Современные проблемы притундровых лесов. Архангельск: ФГАОУВПО «Сев.(АРК.) федеральный университет им. М.В.Ломоносова», 2012. С. 10-15.

- Красовская Т.М. Природопользование Севера России. М.: Изд-во ЛКМ, 2008. 277 с.

- Соболев Н.А. Предложения к концепции охраны и использования природных территорий//Охрана дикой природы. 1999. № 3. С. 20-24

- Кулешова М.Е., Мазуров Ю.Л. Экологические функции как основа выявления ценности территорий//Уникальные территории в природном и культурном наследии регионов. М.: РНИИ культурного и природного наследия, 1994. С. 20-31.

- Кочуров Б.И., Курбатова А.С., Гриднев Д.З. Природно-экологический каркас в территориальном планировании муниципальных образований//Проблемы региональной экологии. 2010. №6. С. 186 -194.

- Зенгина Т.Ю., Осадчая Г.Г. Опыт определения и картографирования ограничений к природопользованию для европейского Северо-Востока России//Рациональное природопользование: теория, практика, образование/Под общ. ред. проф. М.В.Слипенчука. М.: Географический факультет МГУ, 2012. С.194-204.

- Петухова И.М. Экологический каркас как средство сохранения природного комплекса города Ярославля//Ярославский педагогический вестник. 2004. №1-2, С. 32-39.

- Стоящева Н.В. Экологический каркас территории и оптимизация природопользования на юге Западной Сибири (на примере Алтайского края)/Отв. ред. Б.А.Красноярова; СО РАН, Ин-т вод. и экологических проблем. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. 140 с.

- Трейвиш А.И. Освоение территории и территориальная концентрация производительных сил: взаимосвязь и роль в процессе интенсификации//Территориальная организация хозяйства как фактор экономического развития.: Сб. научн. тр. М.: ИГ АН СССР, 1987. С. 56-70.

- Осадчая Г.Г., Зенгина Т.Ю., Парада Н.Н. Биосферные функции криолитозоны Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в условиях промышленного освоения//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2011. №3. С.32-38.

- Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Россия молодая, 1994. 367 с.

- Зенгина Т.Ю., Котова О.И., Осадчая Г.Г. Опыт мелкомасштабного картографирования современного природопользования Республики Коми//Известия Коми научного центра УрО РАН. №2(18). 2014. С. 101-108.

- Осадчая Г.Г. Сохранение территориального ресурса как одно из условий устойчивого развития криолитозоны (на примере Большеземельской тундры)//Криосфера Земли. 2009. Т.XIII. № 4. С.24-31.