Современные взгляды и подходы к выбору кондуитов при операциях аортокоронарного шунтирования. Часть 2: сравнительный анализ различных типов кондуитов

Автор: Шенгелия Л.Д., Коншина М.О., Санакоев М.К., Фатулаев З.Ф., Донаканян С.А., Мерзляков В.Ю.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Обзоры литературы

Статья в выпуске: 4 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

Как известно, аортокоронарное шунтирование по-прежнему остается одним из основных методов лечения больных ИБС с точки зрения повышения выживаемости и качества жизни в отдаленном периоде и снижения риска необходимости повторных вмешательств для многих пациентов, особенно, с многососудистым поражением коронарного русла и сахарным диабетом. На сегодняшний день наиболее распространенными кондуитами при аортокоронарном шунтировании являются внутренняя грудная, лучевая артерия и большая подкожная вена. И все более актуальным становится вопрос о том, какие кондуиты являются более эффективными и долговечными. Долгосрочность кондуита внутренней грудной артерии давно доказана и анастомоз между левой внутренней грудной артерией и передней межжелудочковой ветвью левой коронарной артерии является «золотым стандартом» аортокоронарного шунтирования. К кондуитам второго порядка относятся - большая подкожная вена, лучевая артерия и правая внутренняя грудная артерия. Не всегда возможно добиться полной реваскуляризации с помощью артериальных кондуитов, что требует использования венозных кондуитов. К сожалению, большая подкожная вена не обладает такой же продолжительностью функционирования, что приводит к возникновению дисфункций и развитию повторных ишемических событий. С другой стороны, лучевая и внутренняя артерии подвержены спазму и уязвимы к конкурентному кровотоку. В данной работе проведен детальный разбор наиболее распространенных типов кондуитов в современной коронарной хирургии.

Аортокоронарное шунтирование, лучевая артерия, большая подкожная вена, левая внутренняя грудная артерия, бимаммарное шунтирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140308721

IDR: 140308721 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_74

Текст обзорной статьи Современные взгляды и подходы к выбору кондуитов при операциях аортокоронарного шунтирования. Часть 2: сравнительный анализ различных типов кондуитов

В настоящее время аортокоронарное шунтирование (АКШ) является наиболее распространенной операцией и «золотым стандартом» лечения больных ИБС. Важным направлением исследований является вопрос выбора кондуитов для операции. Общепризнанным кондуитом первого порядка является левая внутренняя грудная артерия (ВГА), в то время как единые взгляды в отношении кондуитов второго порядка отсутствуют. К кондуитам второго порядка относятся – большая подкожная вена (БПВ), лучевая артерия (ЛА) и правая ВГА. Несмотря на то, что наиболее распространенным кондуитом является БПВ, многие исследования показывают, что она чаще подвергается дисфункции, по сравнению с артериальными типами кондуитов. Именно этот факт является причиной проведения все новых исследований, посвященных сравнению эффективности различных типов кондуитов [1–2].

По некоторым данным, левая ВГА при АКШ используется в 91% случаев, в то время как правая ВГА – в 5,6%, БПВ – в 84,1%, ЛА в 1,1% случаев [3].

Большая подкожная вена

Данный кондуит используется в коронарной хирургии в течение многих лет, практически с начала первых операций в коронарной хирургии. В качестве кондуита

Шенгелия Л.Д., Коншина М.О., Санакоев М.К. и др.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ КОНДУИТОВ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ. ЧАСТЬ 2: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОНДУИТОВ

БПВ была представлена более 50 лет назад выдающимся американским хирургом Р. Фаволоро [4]. В настоящее время она представляет собой важный и широко используемый кондуит, являясь основным кондуитом второго порядка. Взятие БПВ никак не влияет на венозный отток от нижних конечностей, так как он практически полностью может осуществляться за счет глубоких вен. Большими преимуществами использования БПВ в качестве кондуита при АКШ является ее доступность и возможность дополнительного забора. К примеру, при наличии локальных варикозно-измененных участков всегда можно осуществить забор вены на большем протяжении и выбрать наиболее подходящий участок кондуита. Кроме того, при возникновении экстренной ситуации, требующей срочного наложения дополнительного шунта, именно БПВ является наиболее доступным типом кондуита, с возможностью ее быстрого забора.

С другой стороны, возникновение больших споров, послуживших отправной точкой исследования эффективности различных типов кондуитов и поиска наиболее подходящего кондуита второго порядка, связано с оценкой отдаленных результатов функционирования БПВ. Как известно, в период наблюдения длительностью в 10–15 лет, около половины венозных кондуитов закрывается. В работе Tatoulis и соавт. проведен анализ 3238 венозных кондуитов. Их состоятельность через 15 лет составляла 50,7% [5]. Основными причинами дисфункции венозных кондуитов можно считать: гиперплазию неинтимы, атеросклеротические изменения, тромбоз [6; 7]. В конечном итоге они приводят к гемодинамически значимому сужению или окклюзии кондуита, что сопровождается рецидивом симптомов загрудинных болей и требует повторной реваскуляризации.

Не смотря на многочисленные попытки повлиять на продолжительность функционирования венозных кондуитов с помощью медикаментозной терапии, степень дисфункции венозных кондуитов в отдаленном периоде остается относительно высокой. Тем не менее, они все также остаются наиболее распространенным кондуитом второго порядка. Существуют предположения, что на продолжительность функционирования венозных кондуитов можно повлиять. Одним из данных способов может являться произведение забора БПВ по принципу no-touch, на лоскуте, вместе с прилегающими тканями позволяет сохранить целостность сосуда и его эндотелия. 13 Согласно классической методике забора, БПВ тщательно выделяется от окружающих тканей. Однако, при этом механическое воздействие на вену может приводить к ее спазму. По этой причине, после выделения вены она раздувается физиологическим раствором. Важным элементом по мнению некоторых исследователей является избегание сильного раздувания вены. Это связано с тем, что механическое давление, оказываемое на вену при раздувании, приводит к растяжению кондуита и формированию повреждений эндотелия, которые могут привести к его дисфункции, гиперплазии неоинтимы и впоследствии к формированию стеноза в просвете кондуита в отдаленном периоде.

Несмотря на то, по мнению некоторых исследователей вена не предназначена для функционирования в условиях высокого артериального давления, другие считают, что толстая медия венозных кондуитов позволяет адаптироваться к не характерному для вены высокому давлению [8].

В ряде работ авторы показали, что функционирование кондуита из БПВ, взятой на лоскуте по принципу notouch, существенно превышает время функционирования вены, взятой классическим методом скелетизирования и сопоставимо с результатами, наблюдаемыми при использовании ВГА [9; 10]. Экстракция кондуита по такому принципу не приводит к его спазму и не требует его раздувания, тем самым сохраняя целостность сосудистой стенки, что позволяет минимализировать механическое повреждение кондуита, тем самым продлив срок его службы [10].

В частности, оригинальный аналитический подход продемонстрирован в рандомизированном исследовании N. Samano и соавт. [10]. В данную работу вошло 156 пациентов, которые рандомизировались в три группы, согласно технике забора БПВ. В первую группу вошли пациенты, которым осуществлен забор БПВ методом скелетизирования с последующим раздуванием; во второй группе – вена скелетизировалась, но не раздувалась; в третьей – не скелетизировалась и не раздувалась. Отдаленное наблюдение проводилось через 1,5 года, 8,5 и 16 лет. Наиболее высокая состоятельность кондуитов наблюдалась в группе no-touch – 83% по сравнению с 65% в первой группе. Эффективность вены, взятой по принципу no-touch через 16 лет была сопоставима с эффективностью применения левой ВГА (88%). Помимо отсутствия повреждения эндотелия кондуит, еще одним фактором, по мнению авторов влияющим на большую продолжительность функционирования вены при взятии на лоскуте, является сохранение vasa vasorum. Их наличие способствует осуществлять перфузию сосудистой стенки при потоке крови через просвет кондуита, тем самым снижая ишемическое повреждение стеки сосуда и, в частности, его эндотелия, также влияя на синтетическую функцию последнего. Одним из аспектов синтетической функции является выработка оксида азота, который препятствует гиперплазии и атеросклеротическому поражению эндотелия, и последующей дисфункции кондуита, соответственно [11; 12]. Также отмечено снижение выработки молекул адгезии и снижение степени адгезии лейкоцитов к сосудистой стенке [13]. Кроме того, при взятии вены на лоскуте прилегающие ткани могут играть роль естественного внешнего стента, предотвращая гиперплазию эндотелия и гипертрофию медии, а также формирование изгибов и извитостей, в том числе и после сведения грудной клетки [14; 15]. Также считается, что перисосудистая жировая ткань является источником адипокинов, в частости лептина, обладающих сосудорасширяющим действием [16].

При проведении сравнительного микроскопического анализа БПВ, взятой классическим методом и методом no-touch отмечался существенно больший диаметр вены и большее соотношение просвета вены к диаметру, а также отсутствие классических углублений и карманов внутреннего слоя сосуда в первом случае. Во случае интима интактна. Аналогичная ситуация наблюдалась и при анализе состояния гладких миоцитов сосудистой стенки. При заборе при помощи техники no-touch гладкомышечные клетки были не изменены и нормально расположены, во другой же группе – уплощены и растянуты [17].

Преимущества использования кондуитов БПВ в коронарной хирургии:

-

• Простота и скорость выделения

-

• Достаточная длина кондуита

-

• Возможность выбора оптимального участка

-

• Возможность взятия кондуитов с обеих ног

Недостатки использования кондуитов БПВ в коронарной хирургии:

-

• Частая подверженность варикозным изменениям

-

• Большой диаметр просвета

-

• Большая склонность к атеросклеротическим изменениям по сравнению с другими типами кондуитов

-

• Низкое внутрипросветное давление, привычное для функционирования вены.

Необходимо понимать, что существует множество факторов, влияющих долгосрочные результаты функционирования венозных кондуитов. Один из них связан с техническими аспектами взятия БПВ. Согласно некоторым исследованиям, взятие БПВ по методике no-touch. Это связано с минимальным воздействием на вену и снижением ее повреждения при хирургическом воздействии. Сохранение окружающих тканей создает дополнительный каркас и опору для венозного кондуита, а также способствует функционированию в условиях повышенных гемодинамических нагрузок. Кроме того, можно предположить, что раздувание вены при ее выделении сопровождается определенной степенью повреждения эндотелия, что в дальнейшем предрасполагает к развитию гиперплазии эндотелия и дисфункции кондуита [18–21].

Лучевая артерия

За последнее десятилетие все больше внимания уделяется применению ЛА в коронарной хирургии (Рис. 1). Несмотря на большое количество исследований, посвященных оценке ее эффективности, и весьма воодушевляющие результаты ее применения, существуют как определенные преимущества, так и недостатки ее применения в качестве кондуита в коронарной хирургии.

Преимущества использования лучевой артерии

Существует несколько основных преимуществ использования ЛА.

Во-первых, так как давление в артериальной системе выше, чем в венозной, артериальные кондуиты (как ЛА, так и ВГА) более адаптированы к функционированию

Рис. 1. Интраоперационная шунтография. Анастомоз кондуита ЛА к ветви тупого края.

в условиях повышенного давления. По этой причине можно предположить, что вероятность дегенеративных изменений, обусловленных повышенной гемодинамической нагрузкой в случае артерий ниже.

Во-вторых, в просвете ЛА и ВГА, в отличие от венозных кондуитов отсутствуют клапаны, потенциально способные создавать препятствие кровотоку.

В-третьих, использование ЛА возможно качестве кондуита альтернативного правой ВГА в дополнение к левой ВГА в случаях, когда выполнение бимаммарного шунтирования сопряжено с высоким риском послеоперационных осложнений, связанных с заживлением раны. Поэтому ожирение, сахарный диабет не являются противопоказаниями для использования ЛА.

В-четвертых, при шунтировании правой коронарной артерии использование ЛА более предпочтительно, чем правой ВГА. Это связано с тем, что диаметр ЛА больше диаметра правой ВГА. Правая коронарная артерия, как правило, является крупной артерией, обладая диаметром несколько мм. При использовании правой ВГА создается перепад давления между кондуитом и артерией в зоне анастомоза, что может неблагоприятно сказываться на качестве и длительности функционирования анастомоза. В свою очередь диаметр ЛА сопоставим с диаметром правой ВГА сопоставим с диаметром правой коронарной, что создает оптимальные условия для функционирования анастомоза и делает в данной ситуации ЛА более предпочтительной.

В-пятых, с точки зрения организации операционного процесса, времени операции и времени забора кондуита, ЛА и БПВ ена могут быть выделены параллельно с взятием ВГА. Выделение правой ВГА осуществляется после взятия левой, что увеличивает время операции.

Шенгелия Л.Д., Коншина М.О., Санакоев М.К. и др.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ КОНДУИТОВ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ. ЧАСТЬ 2: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОНДУИТОВ

Недостатки применения лучевой артерии

Теме не менее в применении ЛА существует несколько уязвимых мест, существенно ограничивающих показания к применению ЛА и в качестве кондуита в коронарной хирургии.

Во-первых, в связи с анатомическими особенностями, подробно описанными в первой части ЛА, как артериальный кондуит, подвержена спазму. Спазм ЛА отмечается гораздо чаще чем в случаях применения левой или правой ВГА. Считается, что именно тяжелый, некупируемый спазм послужил причиной отказа от применения ЛА после первых попыток ее внедрения, предпринятых А. Карпантье в 1971 г. [22]. В настоящее время пришло понимание в отношении двух основных фактов, влияющих на спазм ЛА. Первым фактором является сама методика выделения лучевой артерии. Как известно, взятие ЛА должно осуществляться по методике «no-touch», на лоскуте, с прилегающими тканями – двумя венами и жировой тканью. Применение исключительно такой техники связано необходимостью минимализации воздействия на ЛА не только по причине исключения ее повреждения, но и в связи с профилактикой спазма артерии. Любое воздействие на стенку артерии может привести к ее спазму. В отдельных случаях спазм может серьезной проблемой, вызывая ишемию и нестабильность гемодинамики, тяжело поддаваться купированию. Вторым фактором, предотвращающим развитие спазма является его фармакологическая профилактика и лечение, заключающаяся в интраоперационном введении препаратов в просвет кондуита (папаверин, нитроглицерин), а также в послеоперационном назначении медикаментов в таблетированной форме (блокаторы кальциевых каналов).

Во-вторых, ЛА больше других кондуитов подвержена развитию конкурентного кровотока. Конкурентный кровоток представляет собой серьезную проблему, приводящую в дисфункции артериальных кондуитов в раннем периоде. Риск его развития существенно сужает спектр применения ЛА до гемодинамически значимых стенозов. Согласно Европейским и Американским рекомендациям по реваскуляризации миокарда использование ЛА при АКШ оптимально при значениях сужения коронарной артерии >90% [23; 24].

В-третьих, ограниченная длина кондуитов ЛА в редких случаях также может создавать препятствия. Несмотря на то, что в большинстве источников отмечается возможность шунтирования практически любой артерии с помощью кондуитов ЛА, в случае эксцентрической гипертрофии миокарда с дилатацией полости левого желудочка длины кондуита может быть недостаточна для шунтирования, таких артерий как ветвь тупого края, задняя межжелудочковая ветвь правой коронарной артерии.

В-четвертых, перед взятием ЛА необходимо оценить функцию конечности. Как правило, при качественном взятии кондуита какого-либо существенного нарушения функции верхней конечности не отмечается. Тем не менее, риск определенной степени чувствительных или двигательных нарушений верхней конечности сохраняется. Поэтому, если профессиональная деятельность пациента связана, к примеру, с мелкой моторикой или игре на музыкальных инструментах, ЛА может быть не предпочтительно [25].

Противопоказаниями к использованию ЛА являются: разомкнутый тип строения ладонной дуги; наличие атеросклеротической бляшки в просвете артерии; повреждение ЛА в результате какой-либо травмы или ранее выполненной пункции при проведении коронарографии; наличие артерио-венозной фистулы и высокая вероятность ее наложения у пациентов с хронической болезнью почек, нуждающихся в гемодиализе; болезни сосудов – такие как васкулит или болезнь Рейно [25].

Наиболее частыми осложнениями после взятия ЛА являются парестезии и нарушения чувствительности предплечья, отмечаемые в проекции лучевого нерва и его ветвей. Частота подобных осложнений варьирует от 2,6 до 15,2%. Причинами осложнений являются прямое воздействие на нерв при хирургическом выделении кондуита, отек или гематома в проекции нерва [26; 27].

Несмотря на то, что вопрос применение ЛА в настоящее время является актуальной темой и большинство исследований свидетельствуют об их преимуществе, встречаются и несколько иные данные. Так, например, в многоцентровое рандомизированное исследование S. Goldman и соавт. вошло 757 пациентов, которым было выполнено АКШ [28]. Левая ВГА применялась в качестве основного кондуита по умолчанию, однако при выборе кондуита второго порядка пациенты были рандомизированы в две группы – группу с использованием ЛА и группу с использованием БПВ. При анализе результатов через 1 год коронаро-шунтография была выполнена 533 пациентам (73%). Согласно ее данным различий в состоятельности кондуитов ЛА и БПВ не получено и составило 89%. При анализе вторичных конечных точек – количества летальных исходов, а также случаев инфаркта миокарда, инсульта и повторных реваскуляризаций статистически значимых отличий не получено. Несомненно, публикация отдаленных результатов данного исследования представляет большой интерес и позволит прийти к большему пониманию этой проблемы [28].

Бимаммарное шунтирование

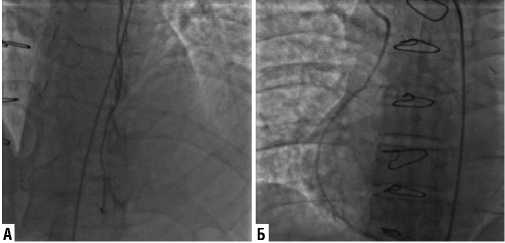

Учитывая высокую эффективность применения левой ВГА, базирующуюся на ее анатомических, гистологических и физиологических особенностях, вопрос применения правой ВГА является логичным и закономерным (Рис. 2).

Причинами, из-за которых могут не использоваться артериальные кондуиты в целом и правая ВГА, в частности, могут быть: отсутствие достаточной доказательной базы в отношении их эффективности, боязнь потенциальных проблем заживления грудины в случае бимаммар-ного шунтирования, ограниченность длины кондуита ЛА

Рис. 2. `Интраоперационная шунтография. А – Шунт левой ВГА к передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии. Б – Шунт правой ВГА к правой коронарной артерии.

и правой ВГА, конкурентный кровоток. Ограниченность длины связана с недостаточным числом исследований, посвященных сравнению различных типов кондуитов.

Основным минусом использования обеих ВГА: риск развития инфекционных осложнений и медиастинита. Наиболее высоким данным риск отмечается у пациентов с ожирением, сахарным диабетом (в первую очередь тяжело контролируемым сахарным диабетом), почечной недостаточностью, хронической обструктивной болезнью легких [29]. Как известно, одним из способов снижения риска инфекционных осложнений является применение методики скелетизирования. Несмотря на преимущества и недостатки различных методик выделения ВГА, методика скелетезиро-вания в отличие от методики взятия ВГА на лоскуте предполагает отделение ВГА от окружающих тканей, что в большей степени позволяет сохранить кровоснабжение грудины, снизив частоту инфекционных осложнений [30].

Важным фактором, который нужно иметь ввиду при планировании операции бимаммарного шунтирования является время, которое необходимо потратить на забор кондуитов. Учитывая тот факт, что среднее время выделения одной ВГА составляет около получаса, при использовании правой ВГА оно увеличивается. В случае, тяжелого или нестабильного пациента этот временной промежуток может оказаться непозволительно долгим. Кроме того, выделение ВГА в отдельных случаях может быть травматичным и сопровождать умеренной кровопотерей. Однако, при увеличении времени, затрачиваемого на взятие ВГА объем кровопотери также увеличиться. В отдельно взятых случаях, в частности у пациентов с исходно низким уровнем гемоглобина, а также у возрастных пациентов данная ситуация может спровоцировать развитие послеоперационных осложнений.

Причины неиспользования обеих ВГА:

-

• Риск после операционных осложнений, связанных с заживлением грудины;

-

• Техническая сложность;

-

• Экономия времени;

-

• Индивидуальные взгляды и предпочтения хирурга.

В рандомизированном исследовании RAPCO (Radial Artery Patency and Clinical Outcomes), посвященном сравнению результатов применения ЛА, правой ВГА и

БПВ при операциях АКШ [31]. В исследовании было две группы: в одной сравнивалась ЛА с правой ВГА, использованной в качестве свободного кондуита, в другой – ЛА с БПВ. При оценке отдаленных, десятилетних результатов в первой группе состоятельность функционирования ЛА составила 89%, в то время как правой ВГА, взятой свободным кондуитом – 80%. Выживаемость в подгруппе ЛА 90,9%, в подгруппе ВГА – 83,7%. Во второй группе – состоятельность ЛА через 10 лет была – 85%, в то время как состоятельность кондуитов БПВ – 71%. Выживаемость – 72,6% по сравнению с 65,2%, соответственно.

Данное исследование представляет большую ценность с точки зрения отдаленных результатов с использованием различных типов кондуитов. Однако, несмотря на мнение авторов об эффективности использования правой ВГА свободным кондуитом, мы считаем более целесообразным использование данной артерии, не отсеченной проксимально, а также сравнение результатов с применением кондуитов левой ВГА и БПВ. Исследование эффективности использования свободного кондуита ВГА также представляет определенный интерес, так как в связи с определенной периодичностью использованием ее в коронарной хирургии необходимо понимать ее отдаленную эффективность. Тем не менее, сравнение классической правой ВГА как потенциального кондуита второго порядка, на наш взгляд, представляется первостепенным.

В исследование The Arterial Revascularistion Tral (ART) вошло 3102 пациента рандомизированных в группу с использованием одной внутренней грудной артерии, либо в группу с использованием одной или двух внутренних грудных артерий [32].

Согласно 10-летним данным исследования исследование не показало различий в клинических исходах в исследуемых группах. Исследуемыми параметрами являлись уровень смертности, частота случаев инфаркта миокарда и инсульта.

Согласно данным исследования the ART уровень перехода от бимаммарного подхода к АКШ с использованием одной ВГА был выше у менее опытных хирургов, что подчеркивает определенную техническую сложность бимаммарного подхода [32].

По мнению некоторых авторов преимущество би-маммарного шунтирования наиболее явно демонстрируется на примере молодых пациентов с более длительной прогнозируемой продолжительностью жизни. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, бимаммарное шунтирование не увеличивает риск осложнений, связанных с заживлением грудины [33]. Важно отметить, кроме указанных раннее факторов риска, влияющих на риски послеоперационных осложнений, значительное влияние на частоту осложнений, связанных с заживлением грудины, оказывает способ взятия ВГА. Как известно, взятие ВГА и по методике скелетизирования сопровождается меньшим числом раневых осложнений по сравнению

Шенгелия Л.Д., Коншина М.О., Санакоев М.К. и др.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ КОНДУИТОВ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ. ЧАСТЬ 2: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОНДУИТОВ с методикой взятия ВГА на лоскуте. По этой причине нередко ретроградный анализ операций бимаммарного шунтирования, без четкого понимания методики забора и ее влияния на формирование осложнений затруднителен.

Необходимо понимать, что «золотым стандартом» АКШ является не просто левая ВГА, а именно анастомоз между ней и передней межжелудочковой ветвью. По этой причине проведение исследований с целью оценки функций как правой, так и левой ВГА представляется актуальным. Анастомоз между левой ВГА и передней межжелудочковой артериями является наиболее распространенным, в то время как правая ВГА может быть использована для шунтирования различных артерий: правой коронарной, ветви острого края. Существует также подход к бимаммарному шунтированию с пришиванием правой ВГА к передней межжелудочковой ветви, а левой – к ветви тупого края. Наложение анастомоза между правой маммарной артерией и правой коронарной артерией не всегда целесообразно по причине, как правило, большого диаметра последней. Анастомоз между задней межжелудочковой ветвью правой коронарной артерии и правой ВГА также зачастую проблематичен по причине недостаточной длины кондуита, но зачастую его удается выполнить.

Заключение

В настоящее время АКШ остается наиболее предпочтительным методом лечения пациентов с многососудистым поражением, сужением ствола левой коронарной артерии и сахарным диабетом. Важным вопросом является исследование результатов различных типов кондуитов для операции с целью оценки отдаленных результатов и поисках наиболее эффективных типов кондуитов. На сегодняшний день отсутствуют однозначные, систематизированные знания об эффективности тех или иных типов кондуитов, четкие показания к их использованию в конкретных клинических ситуациях. Данные, которые имеются в мировой литературе порой противоречивы и взаимоисключающи, и часто опосредованы личными взглядами оперирующего хирурга или кардиолога. По этой причине проведение новых исследований и постоянный сравнительный анализ имеющихся данных и новых результатов позволят достичь более глубокого понимания проблемы. Кроме того, важным вопросом является формирование правильных подходов к планированию и интерпретации результатов исследований для избежания неверной трактовки данных. Так, например, нужно понимать, что «золотым стандартом» является АКШ является не левая ВГА, а анастомоз между левой ВГА передней межжелудочковой ветвью. Это связано с анатомическим удобством расположения анастомоза и практически идеальным соответствием диаметров сосудов. Поэтому сопоставление данного анастомоза с анастомозом между правой ВГА и правой коронарной артерии не совсем справедливо.

Список литературы Современные взгляды и подходы к выбору кондуитов при операциях аортокоронарного шунтирования. Часть 2: сравнительный анализ различных типов кондуитов

- Сигаев И.Ю., Керен М.А. Показания, критерии, выбор метода реваскуляризации миокарда:данные европейских и российских клинических рекомендаций // Креативная кардиология. – 2018. – №12(2). – С.67-176.

- Казарян А.В., Сигаев И.Ю. Выбор кондуитов при повторном коронарном шунтировании // Анналы хирургии. – 2017. – №22(4). – С.197-204.

- Paez R, Junior J, JADE S, Berwanger O, et al. Coronary artery bypass surgery in Brazil: analysis of the national reality through the BYPASS registry. Braz J Cardiovasc Surg. 2019; 34(2): 142- 8. doi: 10.21470/ 1678-9741-2018-0313.

- Favaloro R. Saphenous vein graft in the surgical treatment of coronary artery disease. Operative technique. J Thorac Cardiovasc Surg. 1969; 58(2): 178-85.

- Tatoulis J, Buxton B, Fuller J. The right internal thoracic artery: the forgotten conduit: 5766 patients and 991 angiograms. Ann Thorac Surg 2011; 92: 9-15.

- Jessen M. Efforts to improve bypass graft patency have not been “in vein” J Thorac Cardiovasc Surg. 2015; 150(4): 889-90. doi: 10.1016/j.jtcvs. 2015.07.099.

- Weiss M, Nielsen P, James S, Thelin S, Modrau I. Clinical Outcomes After Surgical Revascularization Using No-Touch Versus Conventional Saphenous Vein Grafts: Mid-Term Follow-Up of Propensity Score Matched Cohorts. dr.med. 2021. doi: 10.1053/j.semtcvs.2021.12.002.

- Puskas J, Williams W, Duke P, et al. Off-pump coronary artery bypass grafting provides complete revascularization with reduced myocardial injury, transfusion requirements, and length of stay: a prospective randomized comparison of two hundred unselected patients undergoing off-pump versus conventional coronary artery bypass grafting. J Thorac Cardiovasc Surg. 2003; 125: 797-808.

- Samano N, Geijer H, Liden M, Fremes S, Bodin L, Souza D. The no-touch saphenous vein for coronary artery bypass grafting maintains a patency, after 16 years, comparable to the left internal thoracic artery: A randomized trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2015; 150(4): 880-8. doi: 10.1016/j.jtcvs.2015.07.027.

- Samano N, Geijer H, Liden M, Fremes S, Bodin L, Souza D. The no-touch saphenous vein for CABG maintains a patency after 16 years comparable to the left internal thoracic artery. A Randomized Trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2015; 150: 880-8.

- Dreifaldt M, Souza D, Bodin L, Shi-Wen X, Dooley A, Muddle J, et al. The vasa vasorum and associated endothelial nitric oxide synthase is more important for saphenous vein than arterial bypass grafts. Angiology. 2013; 64: 293-9.

- Osgood M, Hocking K, Voskresensky I, Li F, Komalavilas P, et al. Surgical vein graft preparation promotes cellular dysfunction, oxidative stress, and intimal hyperplasia in human saphenous vein. J Vasc Surg. 2014; 60: 202-11.

- Nolte A, Secker S, Walker T, Greiner T, et al. Veins are no arteries: even moderate arterial pressure induces significant adhe- sion molecule expression of vein grafts in an ex vivo circulation model. J Cardiovasc Surg. 2011; 52: 251-9.

- Vijayan V, Shukla N, Johnson J, et al. Long-term reduction of medial and intimal thickening in porcine saphenous vein grafts with a polyglactin biodegradable external sheath. J Vasc Surg. 2004; 40: 1011-9.

- Taggart D, Nir R, Bolotin G. New technologies in coronary artery surgery. Ram- bam Maimonides Med J. 2013; 4: e0018.

- Hinokiyama K, Valen G, Tokuno S, Vedin J, Vaage J. Vein graft harvesting induces inflammation and impairs vessel reactivity. Ann Thorac Surg. 2006; 82: 1458-64.

- Subodh V, Lovren F, Pan Y, Yanagawa B, et al. Pedicled no-touch saphenous vein graft harvest limits vascular smooth muscle cell activation: the patent saphenous vein graft study. Eur J Cardiothorac Surg. 2014; 45(4): 717-25. doi: 10.1093/ejcts/ezt560.

- Loesch A, Pinheiro B, Dashwood M. Why Use the Radial Artery? The Saphenous Vein is the Second Graft of Choice for CABG in Brazil. Braz J Cardiovasc Surg. 2019; 27; 34(4): 480-483. doi: 10.21470/ 1678-9741-2019-0212.

- Kaabak AM, Merzlyakov VYu, Klyuchnikov IV, Skopin AI, Zhelikhazheva MV. One-time application of traditional (open) and endoscopic methods of autovenous graft sampling during coronary artery bypass grafting. Thoracic and cardiovascular surgery. 2022; 64(2): 217-221.

- Kaabak AM, Merzlyakov VYu, Klyuchnikov IV, Mammadova SKK, Baichurin RK. Methods of taking autovenous grafts for coronary artery bypass grafting. Bulletin of the A.N. Bakulev National Agricultural Academy of the Russian Academy of Sciences. Cardiovascular diseases. 2021; 22(6): 643-653.

- Kovalenko OA, Musin DE, Krymov KV, Alshibaya MD. Long-term results of coronary bypass surgery using internal thoracic and radial arteries. Clinical physiology of blood circulation. 2019; 16(4): 299-305.

- Carpentier A, Guermonprez J, Deloche A, et al. The aorta-to-coronary radial artery bypass graft: a technique avoiding patho- logical changes in grafts. Ann Thorac Surg. 1973; 16: 111-121.

- Neumann F, Sousa-Uva M, Ahlsson A, Alfonso F, et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J. 2019; 40(2): 87-165. doi: 10.1093/eurheartj/ehy394.

- Lawton J, Tamis-Holland J, Bangalore S, Bates E, et al. 2021 ACC/AHA/SCAI Guideline for coronary artery revascularization. Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2022; 145(3): e4-e17. doi: 10.1161/cir.0000000000001039.

- Verma S, Szmitko P, Weisel R, Bonneau D, Latter D, Errett L, et al. Should radial arteries be used routinely for coronary artery bypass grafting? Circulation. 2004; 110(5): e40-6. doi: 10.1161/01.

- Greene M, Malias M. Arm complications after radial artery procurement for coronary bypass operation. Ann Thorac Surg. 2001; 72(1): 126-8. doi: 10.1016/s0003-4975(01)02680-7.

- Budillon A, Nicolini F, Agostinelli A, et al. Complications after radial artery harvesting for coronary artery bypass grafting: our experience. Surgery. 2003; 133(3): 283-7. doi: 10.1067/msy.2003.43.

- Goldman S, Sethi G, Holman W, et al. Radial artery grafts vs saphenous vein grafts in coronary artery bypass surgery: a randomized trial. Jama. 2011; 305(2): 167-74. doi: 10.1001/jama.2010.1976.

- Head S, Milojevic M, Taggart D, Puskas J. Current Practice of State-of-the-Art Surgical Coronary Revascularization. Circulation. 2017; 136(14): 1331-1345. doi: 10.1161/circulationaha.116.022572.

- Benedetto U, Altman D, Gerry S, Gray A, et al. Arterial Revascularization Trial investigators. Pedicled and skeletonized single and bilateral internal thoracic artery grafts and the incidence of sternal wound complications: Insights from the Arterial Revascularization Trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2016; 152(1): 270-6. doi: 10.1016/j.jtcvs.2016.03.056.

- Buxton B, Hayward P, Raman J, et al. Long-Term Results of the RAPCO Trials. Circulation. 2020; 142(14): 1330-1338. doi: 10.1161/circulationaha.119.045427.

- Taggart D, Benedetto U, Gerry S, Altman D, et al. Arterial Revascularization Trial Investigators. Bilateral versus Single Internal-Thoracic-Artery Grafts at 10 Years. N Engl J Med. 2019; 380(5): 437-446. doi: 10.1056/nejmoa1808783.

- Gaudino M, Bakaeen F, Benedetto U, Rahouma M, Franco A, Tam D, at al. Use Rate and Outcome in Bilateral Internal Thoracic Artery Grafting: Insights From a Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Heart Assoc. 2018; 7(11): e009361. doi: 10.1161/jaha.118.009361.