Современный клинический портрет больной раком яичников в Новосибирской области

Автор: Тархов А.В., Гончаров М.А., Терещенко А.В., Звездина Н.Ю., Бюксель Н.А., Уколова Д.К., Коновалова Л.Ю., Никитина Д.К., Морозов Д.В., Селякова М.С.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Эпидемиологические исследования

Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Рак яичников (РЯ) - одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований женской половой сферы. В последние десятилетия отмечаются изменение возрастного состава больных РЯ, характера сопутствующих заболеваний, нарастание количества первично-множественных злокачественных новообразований. В связи с этим необходима современная оценка клинико-эпидемиологических характеристик больных РЯ, сопоставление их с данными литературы для своевременной диагностики заболевания и повышения эффективности лечения. Цель исследования - определить современные клинические характеристики больных РЯ в Новосибирской области (НСО). Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 370 больных с впервые выявленным РЯ, проходивших лечение в 2020-23 гг. в отделении онкогинекологии ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1», являющейся одним из крупнейших ЛПУ Новосибирской области, ежегодно оказывающей специализированную помощь 35-40 % онкологических пациенток региона. В исследовании оценивались следующие параметры: возраст, гинекологический анамнез, индекс массы тела, сопутствующие заболевания, наследственный онкологический анамнез, наличие у больной первично-множественных злокачественных новообразований, жалобы, длительность заболевания от первых клинических проявлений до морфологической верификации, оценка уровня онкомаркеров СА-125 и НЕ-4, гистологический тип опухоли, стадия заболевания.

Рак яичников, первично-множественные злокачественные новообразования, циторедуктивные операции, brca-мутация

Короткий адрес: https://sciup.org/140309647

IDR: 140309647 | УДК: 618.11-006.6(571.14) | DOI: 10.21294/1814-4861-2025-24-1-5-14

Текст научной статьи Современный клинический портрет больной раком яичников в Новосибирской области

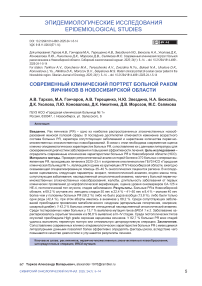

Рак яичников (РЯ) – актуальная проблема современной онкологии. По данным GLOBOCAN, в 2022 г. в мире было выявлено 324 398 новых случаев РЯ, а 206 839 больных умерло [1]. Рак яичников занимает лидирующие позиции среди злокачественных новообразований женской половой сферы и отличается наиболее высокими показателями летальности [2]. В экономически развитых странах РЯ занимает 2-е место среди опухолей женской половой сферы, уступая только раку тела матки [3, 4]. В Российской Федерации в 2022 г. было впервые выявлено 12 189 новых случаев РЯ [5]. Отмечается неуклонный рост распространенности злокачественных новообразований яичников в России – с 57,8 на 100 тыс. населения в 2011 г. до 65,2 на 100 тыс. населения в 2022 г. [6]. Наряду с ростом заболеваемости РЯ в последние 20–30 лет отмечается изменение структуры заболевших: увеличилось число более молодых пациенток, изменился характер сопутствующих заболеваний с преобладанием метаболического синдрома, воз- росла доля больных с первично-множественными злокачественными новообразованиями [7]. В связи с этим актуальной является современная оценка клинико-эпидемиологических характеристик больных РЯ в сравнении с имеющимися литературными данными для более эффективного выявления факторов риска, улучшения диагностики и лечения.

Цель исследования – определить современные клинические характеристики больных РЯ в Новосибирской области.

Материал и методы

Проведен ретроспективный анализ историй болезни 370 больных с впервые выявленным РЯ, проходивших лечение в отделении онкогинекологии ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1» в 2020–23 гг. Из 370 больных хирургическое лечение проведено у 357 пациенток, 13 пациенток были признаны нетолерантными к операции. Из 357 оперированных больных у 295 выполнена первичная циторедуктивная операция, у 58 – интервальная циторедуктивная операция после 3 курсов неоадъювантной полихимиотерапии (НАХТ), у 4 больных хирургическое лечение носило органосохраняющий характер.

В исследовании оценивались следующие параметры: возраст, гинекологический анамнез (возраст менархе, характеристики менструального цикла, число беременностей, родов, абортов, возраст наступления менопаузы, гинекологические заболевания), рост, масса тела, индекс массы тела (ИМТ – масса/рост2 (кг/м2), сопутствующие заболевания, наследственный онкологический анамнез, наличие у больной других ЗНО, жалобы, длительность заболевания от первых клинических проявлений до морфологической верификации, оценка уровня онкомаркеров СА-125 и НЕ-4, гистологический тип опухоли, стадия заболевания. Стадия РЯ определялась после хирургического лечения по системе TNM (8-е издание, 2016 г.) и FIGO (2009). Гистологический тип опухоли определялся по Классификации ВОЗ, (5-е издание, 2020 г.). Объем циторедуктивной операции определялся согласно Клиническим рекомендациям Минздрава РФ по лечению РЯ (2024): полная циторедукция – после выполнения операции нет макроскопически определяемых остаточных опухолевых масс; оптимальная циторедукция – имеются видимые проявления опухолевого процесса с макроскопически определяемыми остаточными опухолевыми узлами, каждый из которых имеет диаметр не более 10 мм; неоптимальная циторедукция – имеются проявления опухолевого процесса с макроскопически определяемыми остаточными узлами, из которых хотя бы один более 10 мм в диаметре [8]. Статистические показатели представлены в виде среднего арифметического и ошибки среднего (M ± m). Статистическая обработка полученного материала проводилась с помощью программы Microsoft® Excel® 2016.

Результаты

По данным Е.В. Бахидзе [9], средний возраст больных РЯ в 2012 г. составлял 59 лет. В 2018 г. в исследовании А.С. Тюляндиной с соавт. [10], включавшем 552 больных, данный показатель составил 54 года (17–84 года). Средний возраст больных РЯ в нашем наблюдении составил 58,0 ± 0,7 года (от 24 до 86 лет). Распределение по возрасту у пролеченных нами больных представлено в табл. 1.

Клинические наблюдения указывают на неблагоприятную связь раннего менархе и поздней менопаузы, бесплодия, малого количества родов и большого количества абортов и риска развития РЯ [11, 12]. В нашем наблюдении возраст менархе варьировал от 8 до 19 лет, в среднем он составил 13,1 ± 0,1 года. Длительность менструального цикла колебалась от 21 дня до 50 дней, в среднем – 27,9 ± 0,1 дней. У 33 (8,9 %) больных в течение жизни не было ни одной беременности. У 56 (15,1 %) больных имелась только 1 беременность. Максимальное количество беременностей в течение всей жизни у наблюдаемых нами больных – 22. В среднем число беременностей составило 3,5 ± 0,2. У 51 (13,8 %) больной не было родов, у 157 (42,4 %) – были одни роды, у 141 (38,1 %) – двое родов, у 16 (4,3 %) больных – трое родов. Более 3 родов в анамнезе имели 4 (1,1 %) пациентки. При этом у 68,2 % больных в анамнезе были аборты: у 77 (20,8 %) – 1 аборт, у 62 (16,7 %) – 2 аборта, у 47 (12,7 %) – 3 аборта, у 29 (7,8 %) – 4 аборта. Пять и более абортов имели 38 (10,2 %) больных РЯ. У 86 (23,2 %) больных на момент выявления РЯ менструальный цикл был сохранен, 284 (76,8 %) пациентки находились в состоянии менопаузы. У 179 (63,0 %) больных РЯ менопауза наступила в возрасте 45–55 лет, ранняя менопауза (до 45 лет) отмечалась у 21 (7,4 %) пациентки, 11 (3,9 %) больных отмечали позднее наступление менопаузы – в возрасте старше 55 лет. Среди гинекологических заболеваний в анамнезе наблюдаемых нами больных преобладали воспалительные процессы, псевдоэрозия шейки матки, хронический сальпинго-оофорит отмечались у 42,7 % больных, 6,9 % больных указывали на наличие внематочных беременностей, нераз-вивающихся беременностей и самопроизвольных выкидышей. Миома тела матки и генитальный эндометриоз имелась у 28,1 % больных. У 18,6 % больных РЯ выявлялись доброкачественные гиперпластические процессы эндометрия.

Несмотря на частые жалобы больных раком РЯ на боли и дискомфорт в животе, дисфагию, только у 3,2 % наблюдаемых нами пациенток отмечены недостаточная масса тела и ее выраженный дефицит. Ряд зарубежных и отечественных авторов указывают на роль ожирения и нарушений углеводного обмена в развитии РЯ [13, 14]. По данным О.В. Новиковой [15], при серозном и эндометрио-

Возраст больных раком яичников age of patients with ovarian cancer

Таблица 1/table 1

|

Возраст/ |

20–30 лет/ |

31–40 лет/ |

41–50 лет/ |

51–60 лет/ |

61–70 лет/ |

71–80 лет/ |

81 и более лет/ |

|

Age of patients |

20–30 years |

31–40 years |

41–50 years |

51–60 years |

61–70 years |

71–80 years |

81 years and older |

Число больных/ Number of patients

11 (3,0 %) 20 (5,4 %) 83 (22,4 %) 89 (24,1 %) 100 (27,0 %) 55 (14,9 %)

12 (3,2 %)

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: created by the authors.

идном РЯ High grade не выявлено связи между увеличением ИМТ и частотой заболеваемости. Однако отмечено значимое увеличение риска серозного и эндометриоидного РЯ Low grade (на 13 %) и в меньшей степени риска муцинозного рака и светлоклеточного рака яичников. В нашем наблюдении 123 (33,3 %) больных имели нормальную массу тела, у 131 (35,4 %) отмечена избыточная масса тела, а 104 (28,1 %) пациентки страдали ожирением. Средний рост больных составил 1,6 ± 0,1 м, минимальный – 1,45 м, максимальный – 1,78 м. Средняя масса тела – 72,1 ± 0,8 кг, минимальная – 41 кг, максимальная – 135 кг. Средний ИМТ – 27,5 ± 0,3, минимальный – 14,7, максимальный – 52,7.

Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями у наблюдаемых нами больных были артериальная гипертензия (52,6 %), ожирение (28,1 %), хронический гастрит, дуоденит (20,1 %), хронический холецистит (17,5 %), хроническая анемия (17,5 %) (табл. 2). Это соответствует литературным данным о частоте метаболического синдрома у больных РЯ [16]. Только у 12,8 % больных на момент установления диагноза РЯ не было сопутствующих заболеваний (табл. 2).

В настоящее время около 23 % случаев РЯ составляют наследственные формы заболевания [17]. Описано не менее 6 наследственных синдромов, проявляющихся семейной предрасположенностью к возникновению гинекологического рака, среди которых наиболее изученными являются синдром рака молочной железы и яичников и синдром Линча [18]. В нашем наблюдении наличие зло-

Таблица 2/table 2

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: created by the authors.

Сопутствующие заболевания у больных раком яичников concomitant pathology in ovarian cancer patients

Определение мутаций в генах BRCA 1 и 2 у больных РЯ в настоящее время является одним из важнейших этапов диагностики, во многом определяющим дальнейшую тактику лечения. Частота мутаций генов BRCA 1 и 2 при РЯ составляет около 15 % [22]. В нашем исследовании у 263 (71,1 %) больных проводилось тестирование на наличие мутации генов BRCA 1 и 2 , которые выявлены у 36 (13,7 %) пациенток. Мутация BRCA 1 выявлена у 25 (69,4 %), мутация BRCA 2 – у 11 (30,6 %) больных. Наиболее часто (n=13, 36,1 %) регистрировалась мутация гена BRCA 1 c.5266dupC. В 3 (8,3 %) случаях выявлена мутация BRCA 1 c.4035delA. У двух больных обнаружена мутация гена BRCA 1 c.5095C>T.

Для больных РЯ в нашем наблюдении были характерны неспецифические жалобы, носящие постоянный или периодический характер, такие как хроническая боль в животе (57,0 %), в том числе нижних отделах, увеличение живота (35,9 %), слабость (23,5 %), снижение массы тела (13,5 %),

Рис. 1. Наследственный онкологический анамнез у больных РЯ (%). Примечание: рисунок выполнен авторами Fig. 1. Family history of cancer in ovarian cancer patients (%). Note: created by the authors

кровянистые выделения из половых путей (12,2 %), одышка (6.2 %), учащенное мочеиспускание или ложные позывы к мочеиспусканию (5,1 %), что соответствует данным литературы [23]. Только 7,7 % больных не имели жалоб. Длительность заболевания от появления первых симптомов до верификации диагноза в нашем наблюдении составила от 0 (отсутствие симптомов) до 24 мес (когда пациентка длительно отказывалась от обследования и лечения). Среднее время от первых симптомов до верификации диагноза – 5,4 мес.

Несмотря на то, что большинство исследователей указывает на неспецифичность опухолевых маркеров CA-125 и НЕ-4 и возможность повышения их уровня при доброкачественных опухолях (миома), неонкологических заболеваниях, таких как эндометриоз, цирроз печени, воспалительные заболевания [24], по современным представлениям, комбинированное определение уровня CA-125 и НЕ-4 является важным методом диагностики РЯ и оценки эффективности лечения [25]. Уровень СА-125 определялся на этапе амбулаторного обследования у всех 370 больных. Увеличение уровня СА-125 (более 35 ЕД/мл) отмечено у 86,8 % больных. Величина онкомаркера СА-125 в нашем наблюдении варьировала от 1,8 ЕД/мл до 33 983 ЕД/мл. Среднее значение составило 1 027,6 ± 255,1 ЕД/мл. Онкомаркер НЕ-4 был определен до операции у 268 (72,4 %) больных. Большинство из этих пациенток (74,8 %) находились в состоянии менопаузы. У 75,8 % больных наблюдали повышение уровня НЕ-4 выше допустимой до менопаузы верхней границы нормы (140 пмоль/л). Величина НЕ-4 колебалась от 20,7 пмоль/л до 4 409 пмоль/л. Среднее значение составило 754,4 ± 126,3 пмоль/л.

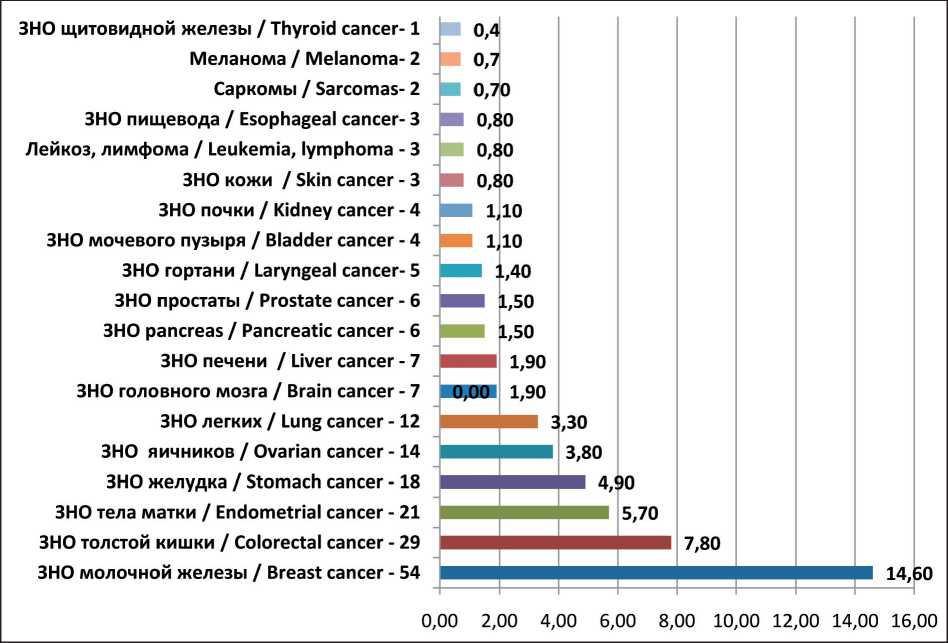

Современная гистологическая классификация [26] выделяет серозные карциномы высокой степени злокачественности (High-grade), которые составляют около 75 % от общего числа серозных злокачественных опухолей яичников, серозные карциномы низкой степени злокачественности (Low-grade), встречающиеся, по данным литературы, в 10–15 %, эндометриоидную карциному (около 10 % серозных опухолей яичников), муцинозную карциному (2–3 % серозных опухолей яичников), светлоклеточную карциному, а также злокачественную опухоль Бреннера, которые суммарно встречаются в 3–5 % случаев РЯ. В нашем наблюдении среди 357 оперированных больных мы также отметили преобладание High-grade серозных карцином яичников, однако в меньшей доле (40,1 %), чем по данным литературы, и более высокий уровень Low-grade серозных карцином яичников (38,1 %). Эндометриоидная карцинома яичников выявлена у 12,3 % больных. Другие гистотипы РЯ суммарно встречались в 9,5 % (рис. 2).

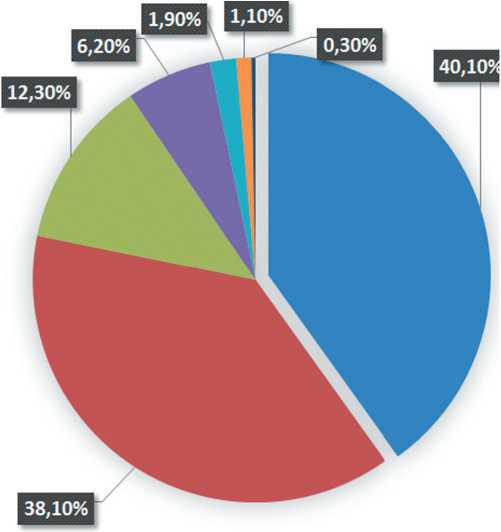

Рак яичников характеризуется длительным скрытым течением, отсутствием специфических симптомов, невозможностью проведения адекватного скрининга, что ведет к высокому уровню поздней диагностики данного заболевания. Так, в 2022 г. в России частота выявления ЗНО яичников на поздних (III–IV) стадиях составила 55,5 %, в Новосибирской области – 52,7 %. В нашем наблюдении мы отметили еще более серьезные результаты – у 66,8 % больных РЯ была диагностирована III и IV стадии заболевания (рис. 3).

В настоящее время ведущую роль в лечении больных РЯ имеет выполнение первичной циторедуктивной операции в полном или оптимальном объеме, что достоверно увеличивает медиану продолжительности жизни у больных с распространенными формами заболевания [27]. Неоадъювантная химиотерапия рекомендуется только при невозможности выполнения полной или оптимальной первичной циторедукции. В нашем наблюдении

-

■ High-Grade - серозная карцинома / High-Grade -serous carcinoma

-

■ Low-Grade - серозная карцинома / Low-Grade -serous carcinoma

-

■ Эндометриоидная карцинома / Endometrial carcinoma

-

■ Муцинозная карцинома / Mucinous carcinoma

-

■ Светлоклеточная карцинома / Clear cell carcinoma

-

■ Злокачественная опухоль Бреннера / Brenner's malignant tumor

Рис. 2. Гистологический тип опухоли. Примечание: рисунок выполнен авторами

Fig. 2. Histological tumor type. Note: created by the authors

Рис. 3. Стадия заболевания (FIGO 2009 г.). Примечание: рисунок выполнен авторами Fig. 3. Disease stage (FIGO 2009).

Note: created by the authors

хирургическое лечение проведено у 357 пациенток из 370 (96,5 %), при этом у 299 (83,8 %) больных лечение начато с операции. В 295 случаях выполнена первичная циторедукция, у 4 пациенток – органосохраняющая операция при I стадии РЯ. У 58 (16,2 %) в связи с распространенностью процесса на первым этапе лечения проведено 3 курса НАХТ, с последующей интервальной циторедукцией. 13 больных после 1–3 курсов НАХТ оказались нетолерантными к хирургическому лечению и были направлены на симптоматическое лечение.

Обсуждение

Заключение

Таким образом, составляя современный клинический портрет больной РЯ в Новосибирской области, мы в 69,2 % наблюдали пациенток старше 50

лет, в 22,4 % – 41–50 лет, а в 8,4 % – моложе 40 лет. Гинекологический анамнез характеризуется малым количеством родов, большим количеством абортов, высоким уровнем бесплодия и гинекологической патологии, преобладанием метаболического синдрома среди сопутствующих заболеваний. Почти у половины больных отмечено наличие злокачественных новообразований у родственников. Заболевание характеризовалось скрытым течением