Современный подход к пониманию объекта и предмета социальной психологии

Автор: Каширин Владимир Петрович

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1, 2020 года.

Бесплатный доступ

На основе конструктивно-критического анализа подходов в современной отечественной социальной психологии к пониманию ее объекта и предмета дается системное и целостное представление о социальной психологии. Раскрыто понимание объекта, предмета и проблематики социальной психологии.

Социальная психология, психика группы, структура групповой психики, система социально-психологических феноменов, истоки групповой психики, взаимодействие людей, социально-психологическое взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/148321305

IDR: 148321305 | УДК: 159.99 | DOI: 10.25586/RNU.HET.20.01.P.72

Текст научной статьи Современный подход к пониманию объекта и предмета социальной психологии

Это вынуждало правящие классы западных стран выделять средства и делать социальный заказ на разработку научных рекомендаций, в том числе и социально-психологических, по выходу из сложившегося положения. В целом это сыграло позитивную роль для заказчиков и помогло им удержаться у власти.

Активная разработка проблем отечественной социальной психологии началась со второй половины XX столетия и продолжается в наши дни. Это обусловлено запросами социальной практики и возможностями самой социальной психологии в разрешении общественных и общественно-психологических проблем.

Первый этап научных дискуссий о предмете и проблематике социальной психологии проходил во второй половине 1920-х – начале 1930-х годов. На втором этапе, в 1950–1960-е годы, проявилось несколько основных подходов к пониманию этих аспектов [3, с. 20–21]. Обстоятельный анализ данной проблемы содержится в книге Г.М. Андреевой «Социальная психология» [там же, с. 21–23].

Еще во второй половине 1960-х годов один из основателей отечественной социальной психологии Е.С. Кузьмин считал, что «явления со- циальной психологии очерчиваются довольно четко. К ним относятся групповые социально-психологические явления: формирование общественного мнения, формальная и неформальная структуры группы и их динамика, явления конформизма, особенности оценочных суждений группы и т.п., гностические и коммуникативные особенности личности: восприятие и понимание людьми друг друга, речь и другие выразительные средства общения, соотношение роли и статуса личности и др.», массовидные социально-психологические явления, классовые и национальные психические особенности [15, с. 12].

Е.С. Кузьмин отмечал, что «при всем разнообразии социально-психологических явлений основным источником их возникновения является сфера общения между людьми» [15, с. 12]. По его мнению, «социальная психология – это область психологии, призванная изучать те психические явления и законы, которые возникают как результат общения людей друг с другом» [15, с. 20].

По мнению известного отечественного психолога А.Л. Журавлева, «социальная психология изучает психологические явления (процессы, состояния и свойства), характеризующие индивида и группу как субъектов социального взаимодействия» [25, с. 6].

Не вызывает сомнения, что общение людей друг с другом, социальное взаимодействие в целом оказывают существенное влияние на социально-психологические феномены и даже могут выступать их «основой и источником».

Вместе с тем определяющую роль в возникновении тех или иных особенностей общения, социального взаимодействия в целом, в формировании как индивидуального, так и группового, общественного сознания, различных социально-психологических феноменов играют реальные условия жизни и деятельности людей, характер общественных отношений, прежде всего – производственных отношений, отношений к средствам производства, отношений собственности (К. Маркс).

Таким образом, по нашему мнению, социальную психологию можно было бы определить, как область психологии, призванную изучать те психические явления и законы, которые возникают в результате социального и психического взаимодействия людей между собой, а также с окружающим их предметным, материальным и духовным миром. Так, цунами, торнадо, наводнения, землетрясения и другие экологические катаклизмы, техногенные катастрофы, космические явления могут провоцировать у людей схожие негативные социально-психологические процессы и явления, нередко без их взаимодействия между собой (страхи, психическую напряженность, панику). Эти социально-психологические феномены являются результатом не столько социального и психологического взаимодействия людей, сколько взаимодействия людей с окружающим их предметным миром, общими вне-социальными условиями их жизнедеятельности. Поэтому внешний предметный мир, также являющийся источником различных социально-психологических феноменов, тоже должен быть объектом социальной психологии и предметом психологического анализа для прогнозирования социально-психологических состояний у людей, их вероятного поведения и действий.

Авторитетный специалист в области социальной психологии Г.М. Андреева утверждает, что специфика социальной психологии состоит в «изучении закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленных включением их в социальные группы, а также психологических характеристик самих этих групп» [3, с. 14].

Такое же понимание социальной психологии представлено в «Словаре конфликтолога» А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова [4] и в «Психологическом словаре» под общей редакцией А.В. Петровского и М.Г. Яро-шевского [20, с. 333]. В переизданиях этих словарей оно по-прежнему присутствует.

Вместе с тем А.В. Петровский в 2000 году уточнил свое понимание социальной психологии, рассматривая ее как системную отрасль знаний, изучающую «психические явления, которые возникают в процессе взаимодействия людей в различных организованных и неорганизованных общественных группах». Структуру социальной психологии, по мнению А.В. Петровского, образуют следующие группы проблем:

-

1) социально-психологические явления в больших группах (макросреда);

-

2) социально-психологические явления в малых группах (микросреда);

-

3) социально-психологические проявления личности человека (социальная психология личности) [15, 20].

Таким образом, А.В. Петровский предлагает более широкое понимание объекта и предмета социальной психологии. Такой же точки зрения придерживается и известный военный психолог П.А. Корчемный [13, с. 33–35].

Н.И. Шевандрин опирается на подход Г.М. Андреевой: «Социальная психология – это отрасль психо- логической науки, которая изучает факты, закономерности и механизмы поведения, общения и деятельности людей, обусловленные включенностью их в социальные общности, а также психологические особенности этих общностей» [29, с. 19].

Возникает вопрос: о каких закономерностях идет речь в приведенных выше определениях предмета социальной психологии [3, 4, 7, 21].

Так, закономерности политического поведения и деятельности людей изучает политология, правового – юриспруденция, экономического – экономика, педагогического – педагогика и так далее. Разве вся система этих закономерностей может быть предметом социальной психологии? В поле зрения психологии находятся прежде всего психические процессы и явления. Поэтому мы бы уточнили определение Н.И. Шевандрина, добавив, что социальная психология «…изучает психические факты, закономерности и механизмы…» – и далее по тексту.

По мнению ученицы и последовательницы Г.М. Андреевой, М.Р. Би-тяновой, «социальная психология – это психологическая наука, изучающая человека как участника различных по форме и целям социальных отношений (прежде всего межличностных и межгрупповых), а также особенности отношений, возникающих между людьми в процессе межличностного общения, внутригруппового и межгруппового взаимодействия» [5, с. 46].

По нашему мнению, человек как участник «различных… социальных отношений» выступает не предметом социальной психологии (как и других антропологических наук), а объектом общественных и гуманитарных наук: философии, социологии, политологии, экономики и др., в том числе и социальной психологии. Каждая из этих наук имеет свой предмет изучения в названном объекте, и социальную психологию как науку психологическую интересуют те социально-психологические феномены, которые возникают как у индивидов, так и у различных форм общностей, включенных в социальные связи и отношения, в различные виды социального взаимодействия.

В подходе М.Р. Битяновой к пониманию социальной психологии [5, с. 46] достаточно отчетливо обнаруживается социологическое видение предмета этой отрасли психологии.

В приведенных выше подходах к пониманию социальной психологии, как нам представляется, происходит смешение объектной и предметной сторон социальной психологии:

-

• личность в системе социальных связей и отношений является объектом социальной психологии (и социологии тоже);

-

• социально-психологические характеристики общностей, в которые включена личность, представляют собой предметную сторону социальной психологии.

Социальную психологию интересуют социально-психологические особенности личности, включенной в системы социальных и психологических связей и отношений [24, c. 523].

В «Словаре практического психолога» дается понимание социальной психологии как отрасли психологии, изучающей « психологические (курсив мой. – В.К .) особенности и закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные их включением в группы социальные и существованием в них, а также психологические характеристики самих этих групп» [24, с. 522– 523]. Уточнение «психологические» здесь весьма существенно, поскольку подчеркивает специфику предмета, свойственную именно психологической отрасли знаний, к которой относится и социальная психология.

Есть и другие точки зрения в понимании объекта и предмета социальной психологии.

Так, автор учебника по социальной психологии И.Р. Алтунина определяет социальную психологию как науку «о психологических явлениях, возникающих в процессе общения и взаимодействия людей друг с другом. Изучаемые ею феномены относятся как к личности в ее взаимоотношениях друг с другом, так и к малым и большим социальным группам людей» [2, с. 30]. Совершенно иначе понимают социальную психологию авторы учебника и практикума по социальной психологии О.А. Гулевич и И.Р. Сариева: «Сегодня предметом социальной психологии являются когнитивные процессы, эмоции и поведение человека, включенного в социальную группу» [7, с. 9]. Что из обозначенного здесь носит социально-психологический характер?

Один из основателей отечественной социальной психологии Б.Д. Парыгин в фундаментальном труде «Социальная психология» утверждает, что «предметом социальной психологии является социальная психика (курсив мой. – В.К .) человека во всем многообразии ее проявлений. Или иначе – это как особенности психического состояния и поведения индивида в группе, массе и коллективе, так и специфика совокупной, т.е. совместной групповой, коллективной и массовой психической жизнедеятельности людей» [19, с. 27].

Такое определение предмета социальной психологии, по мнению автора, снимает конфронтацию различных подходов к его видению. Б.Д. Парыгин прежде всего имеет в виду появившиеся на заре возникновения социальной психологии две взаимоисключающие точки зрения [19, с. 26–27], по которым предметом социальной психологии является:

-

• отдельный индивид или личность, но никак не группа, общность или масса людей (Габриэль Тард) [26, 27];

-

• предметом социальной психологии являются социальные группы, народы и массы (Вильгельм Вундт, Гюстав Лебон) [6, 16].

Уместно заметить, что такого противостояния в понимании предмета социальной психологии в современной отечественной психологии фактически не существует.

Признание Б.Д. Парыгиным предметом социальной психологии социальной психики человека создает ряд вопросов и проблем теоретического и практического, исследовательского характера.

-

1. Что следует понимать под социальной психикой? Если это психика людей (как индивидов, так и различных форм общностей) – социальных феноменов как носителей психики, то в таком случае снимается вопрос о специфике предмета социальной психологии. Такая проблема уже возникала в период первых дискуссий о предмете социальной психологии в 1920– 1930-х годах.

-

2. Психика как отдельного человека, так и социальных общностей не только социально обусловлена. В таком случае первая проблема в целом как бы снимается, но возникает другая: как из реальной психики людей выделить именно социальный компонент?

-

3. Словосочетание «социальная психика человека» дает основание для рассуждений о наличии социальной психики не только у людей. Конечно, у животных тоже могут возникать общие, групповые психические феномены. Однако использование характеристики «социальная» по отношению к такой психике, по нашему мнению, не достаточно убедительно и корректно.

Чрезмерно широко, на наш взгляд, видит предмет социальной психологии П.Н. Шихирев. По его мнению, социальная психология является наукой «о роли психики в жизни человека, социальной группы и общества» [30, с. 5]. Такое понимание предмета социальной психологии в большей степени относится к психологии вообще как системной отрасли знаний, а не только к социальной психологии.

По мнению известного психолога А.М. Столяренко, предметом исследований социальной психологии являются «присущие сообществам и человеку в них особые психологические факты, закономерности и механизмы, именуе- мые социально-психологическими» [26, с. 18].

Свою трактовку объекта и предмета социальной психологии предлагает известный психолог В.Г. Крысько: «Социальная психология – это отрасль психологической науки, изучающая закономерности возникновения и функционирования общественно-психологических явлений, которые выступают результатом взаимодействия людей (и их групп) как представителей различных общностей» [14, с. 5–6].

Объединяя представленные подходы к пониманию объекта и предмета социальной психологии, с учетом высказанных нами конструктивно-критических замечаний можно сделать следующие выводы:

-

• социальная психология – это отрасль психологии;

-

• основная проблематика социальной психологии сводится к социально-психологическим характеристикам социальных групп, личности и взаимодействия людей;

-

• объектом социальной психологии выступают человек и группы людей как субъекты социального и другого взаимодействия.

В анализе и понимании объекта, предмета и проблематики социальной психологии мы опираемся на исследования в отечественной социальной психологии, среди которых мы выделяем два основополагающих для рассматриваемой в статье проблемы положения.

-

1. Существует две группы форм проявлений психики людей:

-

2. Исходным в понимании предмета социальной психологии является положение о том, что психическая реальность существует в двух основных видах – индивидуальной и групповой (общественной, массовой) психики [15, с. 19; 16, с. 4].

• субъективированные – что и как о себе рассказывают люди, их мысли, чувства, цели, ценности, отношения, проявления воли, характера;

• объективированные – результаты поведения и деятельности людей, продукты, предметы, явления материальной и духовной культуры и антикультуры (не случайно К. Маркс отмечал, что промышленность есть раскрытая книга психологии людей).

Судить о психических особенностях человека, конкретной общности людей необходимо по совокупности обеих групп форм проявле- ний их психики, но определяющую роль при этом играют объективированные: судить о реальных помыслах реальных личностей следует не по их заверениям (В.И. Ленин).

Индивидуальная психика человека и ее отдельные феномены, закономерности их возникновения, развития, формирования, функционирования и проявлений, влияния на поведение и деятельность личности являются предметом общей психологии .

Социальная психология изучает закономерности возникновения, развития, формирования, функционирования и проявлений, влияния на поведение и деятельность людей психики различных форм общностей людей (групп, масс, толп и др.) и ее отдельных феноменов. По мнению Б.Д. Парыгина, «общность – это понятие, которое характеризует связь и сопричастность людей друг к другу по тому или иному признаку. В качестве последних может выступать, в частности, и сходство, единство элементов, составляющих нечто целое» [19, с. 228].

Под групповой, массовой, общественной психикой принято понимать сферу духовной жизни и деятельности людей той или иной общности. Эта сфера характеризуется конкретным содержанием (нравственным, политическим, профессиональным, эстетическим, этническим, религиозным, экологическим и др.), направленностью, уровнем функционирования (от апатии, безразличия до энтузиазма, подъема, высокого уровня функционирования), действенностью.

Истоки групповой, общественной, массовой (в том числе и индивидуальной) психики, факторы и обстоятельства, под влиянием которых она складывается, формируется и развивается, многообразны:

-

• исторический опыт существования, жизнедеятельности рассматриваемой общности людей, социальной группы;

-

• ведущий вид деятельности данной социальной общности;

-

• прижизненный опыт существования этой общности людей;

-

• опыт жизнедеятельности других подобных общностей людей, который становится достоянием рассматриваемой социальной группы и не может не оказывать влияния на психику данной группы – ее отношения, суждения, мнения, цели, ценности, своеобразие мотивации поведения и деятельности людей, проявлений их индивидуальности;

-

• жизненные обстоятельства, в которых находится конкретная социальная группа, общность людей в настоящее время;

-

• особенности идеологического, воспитательного и другого целенаправленного информационно-психологического воздействия на людей данной общности (здесь особую роль, наряду с семьей, образовательными учреждениями, средой непосредственного контактного взаимодействия, играют современные средства массовой информации, массовых коммуникаций).

Групповая, массовая психика представляет собой сложную совокупность социально-психологических процессов и явлений, социально-психологических феноменов. В зависимости от оснований классификации выделяют различные группы, системы этих феноменов [23, с. 13–15].

Особую группу составляют социально-психологические процессы и явления, выступающие формами существования и проявления групповой, массовой психики. К их числу относятся общие цели, потребности, интересы, суждения, мнения, отношения, настроения, традиции, авторитет, лидерство, конформизм, продукты массовой материальной и духовной культуры и антикультуры.

Существуют также социальнопсихологические феномены, которые не являются формами прояв- ления массовой, групповой психики. Они нейтральны к содержанию групповой психики и ее отдельных процессов и явлений. Это психологические механизмы взаимовлияния людей, механизмы интеракции, передачи индивидуальной и групповой информации и взаимовлияния людей при возникновении контактов между ними: убеждение, внушение, психическое заражение, подражание, психологическое принуждение.

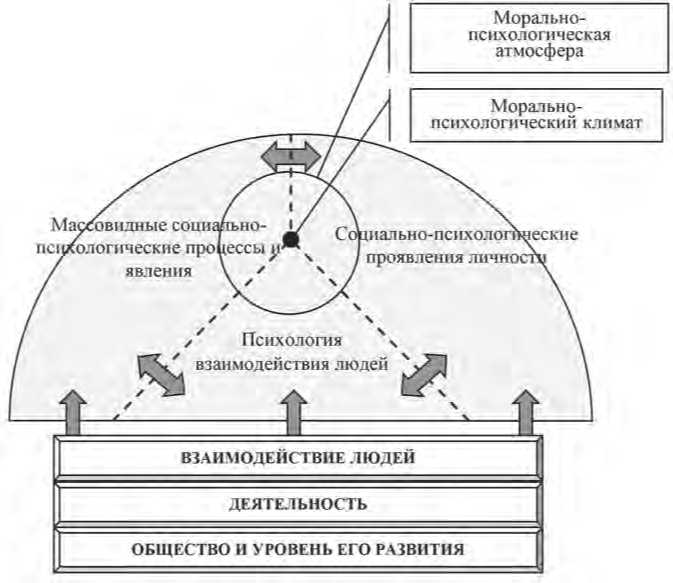

Продуктивной, по нашему мнению, является классификация социально-психологических феноменов, основанная на выделении основных носителей, субъектов таких феноменов:

-

1. Социально-психологические процессы и явления, характеризующие ту или иную общность, социальную группу как нечто целостное. Они выражают общие для данной общности социально-психологические характеристики. Это массовидные социально-психологические феномены (Е.С. Кузьмин): общие, групповые цели, потребности и интересы, суждения и мнения, настроения, традиции, нормы, правила, ценности, групповые общежитейские, профессиональные, политические, религиозные, этнические и другие смыслы, установки, позиции, отношения.

-

2. Каждая социальная общность состоит из отдельных и конкретных людей, которые, включаясь в социальные, психологические и другие связи и отношения, своеобразно проявляют индивидуальность, осуществляют свое социально-психологическое поведение, самоутверждение. В связи с этим выделяются социально-психологические процессы и явления, характеризующие социально-психологическое свое образие проявления личностью индивидуальности , особенности социально-психологического поведения и реагирования личности на внешние социальные, социально-психологические и другие обстоятельства. Это своеобразные социально-психологиче-

- ские ролевые функции личности: лидерство, подчинение, сотрудничество; конформизм – нонконформизм; экстра-, интра-, нормоверти-рованность личности; экстра-, ин-тра-, импунитивность личности; стиль поведения и деятельности личности; особенности авторитета, самоутверждения, социальнопсихологической адаптации, социально-психологической социализации личности.

-

3. Социально-психологические феномены, характеризующие особенности взаимодействия членов социальной общности как между собой, так и с социальной средой их жизни и деятельности и другим внешним миром: процессы и механизмы психологической перцепции и интеракции, взаимопонимание, взаимоотношения, симпатии, антипатии, доверие, неприязнь, эмпатия, аттракция, коллизии и барьеры во взаимоотношениях вплоть до конфликтных отношений и др.

-

4. Интегративные социальнопсихологические феномены: слаженность, сплоченность, моральнопсихологическая атмосфера, морально-психологический климат, степень профессиональной, нравственной, эстетической, политической и др. зрелости людей данной общности.

Приведенную классификацию можно представить в виде схемы (рис.).

Как видим, групповая, общественная, массовая психика включает в себя четыре группы социально-психологических феноменов :

-

• массовидного характера,

-

• характеризующие индивида как субъекта и объекта социального, психологического и другого взаимодействия,

-

• социально-психологические особенности социального и другого взаимодействия,

-

• интегративные социально-психологические феномены.

В связи с таким подходом достаточно отчетливо проявляется основной объект и предмет социальной психологии .

Классификация социально-психологических феноменов

Таким образом, основной объект социальной психологии – это различные формы общностей людей, человек в системе социальных, психологических и других связей и отношений, взаимодействие людей, а предмет – социально-психологические феномены, закономерности их возникновения, формирования, развития, функционирования, проявлений и влияния на людей в этих объектах.

В социальной психологии существуют и другие подходы к типологии и классификации групповых психических феноменов.

Так, в зависимости от степени их устойчивости и динамики различают статические, динамические и статико-динамические социально-психологические процессы и явления (А.Д. Глоточкин).

По характеру влияния на степень общности социальной среды выделяют:

-

• социально-психологические феномены, которые интегрируют, сплачивают социальную общность;

-

• социально-психологические явления и процессы, которые оказывают дифференцирующее и даже

разлагающее влияние на социальную среду.

На основе сказанного можно сделать вывод, что основным объектом социальной психологии являются:

-

• различные формы общностей людей – большие и малые социальные группы, массы, толпы, расы, региональные и другие общности;

-

• человек как объект и субъект социальных, психологических и других взаимодействий, связей и отношений;

-

• социальное, психологическое и другое взаимодействие людей.

Вместе с тем объект, а потому и проблематика социальной психологии значительно шире и включают в себя социально-психологические особенности:

-

• массовых социальных явлений (революция, война, бунт, мятеж, безработица, проституция, терроризм, мода, реклама, митинги, сектантство);

-

• массовых социальных процессов (миграция населения, криминализация общества, социальное расслоение и дифференциация общества, сближение города и деревни);

-

• массовых социальных движений (политических, профсоюзных, молодежных, спортивных, религиозных);

-

• различных видов массовой деятельности (производственная, политическая деятельность, управление, выборные кампании, зрелищные мероприятия, деятельность СМИ, боевые операции);

-

• основных видов общественного сознания (наука, искусство, религия);

-

• различных субкультур в обществе (криминальная, панки, рокеры, брейкеры, металлисты, скинхеды, толкиенисты, фанаты) [9–11].

Социально-психологические процессы и явления, возникающие у людей, взаимодействующих как с названными массовыми социальными феноменами, так и между собой, также являются предметом социальной психологии.

Алгоритм социально-психологического анализа массовых социальных феноменов направлен на то, чтобы на основе тщательного и обстоятельного их изучения выявить:

Вопрос о предмете социальной психологии во многом остается дискуссионным

-

1) какая психика, потребности, цели, интересы, жизненные смыслы и ценности, установки побуждают людей принимать участие, действовать либо уклоняться от участия, осуществлять то или иное поведение в массовых видах деятельности, субкультурах, социальных процессах, явлениях, движениях;

-

2) какая психика, социально-психологические процессы и явления проявляются, функционируют и оказывают регулятивное влияние на поведение и действия людей, включенных (либо уклонившихся от участия) в названные выше массовые социальные феномены;

-

3) какие психологические последствия возникают у людей под воздействием представленных выше массовых социальных феноменов.

Как мы видим, к числу проблем социальной психологии относятся также выявление, изучение, прогнозирование, разработку рекомендаций по регулированию социально-психологических феноменов, возникающих у людей в результа- те воздействия на них массовых социальных явлений, процессов, движений, субкультур, видов массовой деятельности и массового сознания.

Влияние массовых социальных феноменов на психику людей происходит как непосредственно, так и через социальное взаимодействие, которое выступает важным фактором и условием возникновения и функционирования социально-психологических процессов и явлений. Социальное взаимодействие может проявляться в разнообразных формах: взаимного содействия, сотрудничества; взаимного несодействия; взаимного противодействия и одностороннего содействия, несодействия и противодействия. Очевидно, каждая из этих форм социального взаимодействия оказывает своеобразное влияние на особенности социально-психологических феноменов.

Есть и другие виды взаимодействия людей, которые также могут быть основой и условием возникновения и существования социально-психологических феноменов.

-

1. Взаимодействие людей в системах неформальных, психологических связей и отношений (социально-психологическое взаимодействие). В процессе такого взаимодействия складывается психологическая структура групп, возникает (либо разрушается) подлинно человеческое общение, психологическое лидерство, происходит личностное самоутверждение, социально-психологическая адаптация и социализация личности, формирование общности нравственных ценностей, позиций, отношений.

-

2. Взаимодействие людей с предметным миром, миром вещей, с природной, технической, технологической и другой материальной средой их жизнедеятельности . Вследствие такого взаимодействия у людей может возникать та или иная степень общности таких социально-психологических феноменов, как мнения, настроения, потребности, интересы, отношения, системы смыслов, ценностей. Под влиянием природных и техногенных бедствий, ката-

- строф могут возникать негативные социально-психологические феномены – паника, массовый страх, беспокойства, недовольства, тревожность, психическая напряженность.

Названные виды взаимодействия людей (социальное, социальнопсихологическое и взаимодействие с предметным миром) находятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Даже когда отдельный человек взаимодействует с предметным миром, он не может не осознавать свою принадлежность к той или иной реальной или воображаемой социальной общности.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что объектом социальной психологии являются взаимодействие людей, человека и различных форм общностей людей как субъектов и объектов социального и другого взаимодействия, различные формы общностей людей, массовые социальные феномены, предметы, факты, явления массовой материальной и духовной культуры и антикультуры, индивид в системе социальных и других связей и отношений. В свою очередь, предметом социальной психологии являются закономерности групповой, общественной, массовой психики, ее отдельных социально-психологических феноменов, процессов, явлений, социально-психологические особенности проявления индивидуальности людей в процессе их социального и другого взаимодействия, а также социально-психологические особенности взаимодействия людей.

Таким образом, социальная психология – это отрасль психологии, изучающая закономерности возникновения, развития, формирования, функционирования, проявлений и влияния на поведение и деятельность людей групповой, общественной, массовой психики, ее отдельных социально-психологических феноменов, характеризующих индивида и различные общности как субъектов и объектов социального и другого взаимодействия.

К основным проблемам современной социальной психологии , по нашему мнению, относятся:

-

• дальнейшее уточнение объекта, предмета и проблематики социальной психологии, ее понятийного аппарата;

-

• социально-психологические проблемы социальных групп и других общностей людей;

-

• социально-психологические проблемы личности;

-

• социально-психологические проблемы взаимодействия людей;

-

• социально-психологические проблемы массовых социальных явлений, процессов, движений, видов массовой деятельности, общественного сознания, субкультур;

-

• социально-психологическая защита индивидуальной и групповой, массовой психики от насильственного информационно-психологического воздействия [8].

В процессе своего развития из социальной психологии выделились и стали самостоятельными отраслями знаний этническая психология, политическая психология, психология управления, практическая психология, психологическая конфликтология, психология рекламы, моды, массовых коммуникаций.

Социальная психология, наряду с общей психологией, является базовым и необходимым компонентом в психологическом образовании специалистов.

Список литературы Современный подход к пониманию объекта и предмета социальной психологии

- Азарнов Н.Н. Социальное взаимодействие и развитие высших психических функций человека // Вестник Российского нового университета. Вып. 1. 2011.

- Алтунина И.Р. Социальная психология: учебник для академического бакалавриата / Под ред. Р.С. Немова. 2-е изд. М.: Юрайт, 2017.

- Андреева Г.М. Социальная психология. М., 2004.

- Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. 2-е изд. СПб.: Питер, 2006.

- Битянова М.Р. Социальная психология. М., 2001.

- Вундт В. Проблемы психологии народов. М., 1912.

- Гулевич О.А., Сариева И.Р. Социальная психология: учебник и практикум для академического бакалавриата. 3-е изд. М.: Юрайт, 2018.

- Караяни А.Г. Обеспечение социально-психологической устойчивости воинских подразделений: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1993.

- Каширин В.П. Предмет и проблематика социальной психологии // Вестник Московского государственного областного университета. Сер.: Психологические науки. 2013. № 1.

- Каширин В.П. Тренды современной науки: проблемное поле социально-психологических исследований // Акмеология. 2015. № 1.

- Каширин В.П. Социальная психология: учеб. пособие. М.: Редакционно-издательский дом Российского нового университета, 2015.

- Краткий психологический словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1985.

- Корчемный П.А. Психология человека. М., 2014.

- Крысько В.Г. Социальная психология. М., 2002.

- Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии. Л., 1967.

- Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1996.

- Майерс Д. Социальная психология. СПб., 1997.

- Парыгин Б.Д. Социальная психология. СПб., 1999.

- Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука. Л., 1967.

- Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. М., 2000.

- Психология: Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1990.

- Психология и педагогика / под общ. ред. В.А. Сластенина, В.П. Каширина. М., 2013.

- Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. М., 2001.

- Словарь практического психолога. Минск, 1997.

- Социальная психология / под ред. А.Л. Журавлева. М., 2002.

- Социальная психология / под ред. А.М. Столяренко. М., 2001.

- Тард Г. Законы подражания. СПб., 1982.

- Тард Г. Общественное мнение и толпа. М., 1902.

- Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании. М., 1995.

- Шихирев П. Современная социальная психология. М., 2000.