Создание цифровой модели системы водоотведения производства с использованием искусственных нейронных сетей

Автор: Н.А. Жильникова

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Машиностроение и машиноведение

Статья в выпуске: 3 т.27, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается современный подход к управлению процессами водоотведения на промышленных предприятиях с целью снижения экологических рисков и эксплуатационных затрат. Новизна предложенного метода заключается в применении рекуррентных нейронных сетей для прогнозирования параметров сточных вод с учетом их нелинейной динамики и временных зависимостей. Представлен практический пример внедрения цифрового двойника системы водоотведения целлюлозно-бумажного комбината, обеспечивающего многовариантное прогнозирование ключевых показателей качества сточных вод. Результаты пилотной эксплуатации демонстрируют высокую эффективность предложенного подхода. Использование цифрового двойника позволило сократить количество случаев превышения нормативов по показателю химического потребления кислорода на 91%, снизить расход реагентов на 12–26%, уменьшить издержки на 8,4 млн рублей и предотвратить аварийные ситуации с потенциальным ущербом свыше 10 млн рублей.

Цифровая модель, водоотведение, нейронные сети, цифровой двойник, прогнозирование, оптимизация

Короткий адрес: https://sciup.org/148331121

IDR: 148331121 | УДК: 628.17:628.31 | DOI: 10.37313/1990-5378-2025-27-3-67-75

Текст научной статьи Создание цифровой модели системы водоотведения производства с использованием искусственных нейронных сетей

Системы водоотведения играют ключевую роль в обеспечении экологической безопасности производств, особенно в условиях роста нормативных требований к сбросу и повторному использованию сточных вод [1]. Современные подходы к оценке, прогнозированию и управлению качеством промышленных стоков требуют перехода от традиционного регулирования к интеллектуальным и адаптивным системам. Одной из перспективных технологий является создание цифровой модели системы водоотведения с использованием искусственных нейронных сетей (ИНС), что открывает возможности для реализации предиктивной аналитики и оптимизации производственных процессов в реальном времени [2].

На промышленных объектах ежедневно формируются разнообразные сточные воды, отличающиеся по составу, температуре и объему. Существенные колебания параметров стоков делают традиционные методы расчета и управления малоэффективными. Применение ИНС в создании цифровой модели системы водоотведения дает возможность: распознавать сложные зависимости между характеристиками стоков и технологическими показателями производства; выполнять прогнозирование нагрузки на очистные сооружения; снижать риск аварийных сбросов и превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ; интегрировать модель в цифровые двойники и системы управления жизненным циклом инфраструктурных объектов. Цифровые модели на основе ИНС могут стать ключевыми инструментами в рамках внедрения концепции «умных производств». Цифровизация процессов управления, основанная на использовании ИНС, позволяет: улучшить контроль за качеством сточных вод и их очисткой; повысить оперативность реагирования на изменения условий; оптимизировать ресурсы, снижая эксплуатационные расходы [3-5].

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Искусственная нейронная сеть представляет собой математическую модель, имитирующую поведенческие характеристики биологических нейронных сетей и ориентированную на обработку информации. В основе ИНС лежит структура, состоящая из взаимосвязанных узлов (нейронов), между которыми регулируются веса связей. Эти веса определяют степень влияния входной информации на конечный результат, что позволяет ИНС выполнять адаптивную обработку данных.

Типичная архитектура ИНС включает три основных компонента: входной слой, один или несколько скрытых слоёв и выходной слой. Каждое соединение между нейронами имеет коэффициент веса, который оптимизируется в процессе обучения. Скрытые слои обеспечивают способность сети к обучению сложным нелинейным взаимосвязям. Для этого в узлах сети применяются активные функции, такие как сигмоидная функция ( s ( x ) = 1/ (1 + e-x )), гиперболический тангенс ( tanh ( x )) и функция ReLU (max (0, x )).

Информационная мощность ИНС существенно возрастает с увеличением числа нейронов и уровней скрытых слоёв, поскольку такая модульность позволяет модели аппроксимировать более сложные зависимости. Обучение сети осуществляется путём минимизации функции потерь (например, среднеквадратичной ошибки или кросс-энтропии) с помощью алгоритмов обратного распространения ошибки и оптимизаторов типа Adam , SGD и др.

В контексте моделирования систем водоотведения производственных предприятий, ИНС применяются для анализа и прогнозирования параметров сточных вод. На входной слой модели подаются данные, получаемые с датчиков и систем мониторинга: расход сточных вод, температура стоков, pH, концентрации основных загрязняющих веществ в зависимости от типа производства, а также могут учитываться внешние факторы (время суток, сезонность, объемы производства). На выходном слое ИНС формирует прогнозные значения: ожидаемый объем стоков, прогнозируемые концентрации загрязняющих веществ на выпуске, вероятность превышения нормативных показателей, или сигналы для оптимизации работы очистных сооружений (например, дозирование реагентов, управление насосами). Способность ИНС улавливать нелинейные и динамические зависимости делает их эффективным инструментом для решения задач предиктивного мониторинга и управления в столь сложных и изменчивых системах, как промышленные стоки [6-8].

Таким образом, искусственные нейронные сети представляют собой универсальные аппроксиматоры, способные эффективно выявлять сложные, нелинейные отношения между входными и выходными данными, что делает их мощным инструментом при построении цифровых моделей таких сложных инженерных систем, как водоотведение на промышленных предприятиях.

Наиболее часто используемые модели ИНС включают рекуррентные нейронные сети (РНС), сверточные нейронные сети (СНС), нечёткие нейронные сети (ННС) и глубокие нейронные сети (ГНС). Рассмотрим более подробно возможность применения каждого из перечисленных типов ИНС в системах водоотведения производства [9-12].

Рекуррентая нейронная сеть — это класс нейронных сетей с обратными связями, который принимает последовательные данные в качестве входных данных и выполняет рекурсию в направлении эволюции последовательности. РНН обладает такими свойствами, как память, совместное использование параметров и полнота Тьюринга, что даёт ей определённые преимущества в изучении нелинейных характеристик задач, связанных с временными рядами, поэтому РНС особенно хорошо подходят для анализа временных последовательностей данных, которые являются неотъемлемой частью мониторинга и управления процессами водоотведения. Наиболее часто используемой РНС является долговременная краткосрочная память ( Long Short-Term Memory, LSTM ), которая решает проблему исчезновения градиента в традиционной РНС благодаря добавлению дополнительных управляющих элементов.

Сверточная нейронная сеть — это класс нейронных сетей прямого распространения, архитектура которых инспирирована зрительной корой головного мозга. СНС особенно эффективны для задач, где входные данные имеют сеточную топологию, например изображения (2 D -сетка пикселей) или временные ряды (1 D -сетка). СНС хорошо зарекомендовали себя в областях компьютерного зрения и обработки естественного языка. Хотя применение СНС в системах водоотведения находится на более ранней стадии по сравнению, например, с РНС, существует несколько перспективных направлений их использования таких как: анализ микроскопических изображений активного ила; мониторинг состояния инфраструктуры системы водоотведения, обнаружение визуальных аномалий в сточных водах; идентификация плавающих объектов и загрязнителей на поверхности. Основным преимуществом СНС является их способность автоматически извлекать релевантные признаки из сырых данных, уменьшая необходимость в ручном проектировании признаков. Однако их эффективное применение требует наличия больших объемов размеченных данных для обучения, что может быть вызовом для специфических задач в водоотведении. Кроме того, обучение глубоких СНС является вычислительно затратным процессом.

Нечеткая нейронная сеть — это интеллектуальная система, которая интегрирует способность нечеткой логики работать с неточными, лингвистически выраженными данными и способность ИНС обучаться на данных и аппроксимировать сложные нелинейные зависимости. В связи с тем, что системы водоотведения промышленных предприятий и коммунальных хозяйств представляют собой сложные динамические объекты, характеризующиеся значительной неопределенностью, обуслов- ленные неточностью измерений, неполнотой данных, влиянием трудноформализуемых факторов и изменчивостью характеристик сточных вод, применение ННС, объединяющих сильные стороны нечеткой логики и ИНС, открывает значительные перспективы для улучшения процессов управления, прогнозирования, диагностики и принятия решений.

Глубокая нейронная сеть — это тип искусственной нейронной сети, характеризующийся наличием множества скрытых слоев между входным и выходным слоями. Основное преимущество глубокой архитектуры заключается в способности ГНС автоматически изучать иерархические представления данных, то есть каждый последующий слой в сети учится строить более сложные и абстрактные признаки на основе признаков, извлеченных предыдущими слоями. СНС и РНС являются специализированными типами ГНС, адаптированными для конкретных типов данных (например, сеточных данных для СНС или последовательностей для РНС). Благодаря своей способности извлекать сложные закономерности, ГНС находят применение в различных аспектах управления системами водоотведения, например для комплексного прогнозирования качества и расхода сточных вод, оптимизации многостадийных процессов очистки, расширенной диагностики и прогнозирования отказов оборудования, обнаружения сложных аномалий и несанкционированных сбросов, моделирования и понимания сложных биохимических процессов [13]. Однако, ГНС требуют большого объема качественных данных для обучения и высоких вычислительных затрат. Кроме того, имеется риск переобучения, если архитектура слишком сложна для имеющегося объема данных.

В таблице 1 приведены преимущества и недостатки рассмотренных типов ИНС, а также наиболее вероятные области их применения в системах водоотведения производства. Для достижения наилучших результатов следует тщательно подбирать подходящую модель ИНС в зависимости от её преимуществ и особенностей решаемой задачи [14].

Таблица 1 . Преимущества и недостатки различных типов ИНС и области их применения в системах водоотведения производства

|

Тип ИНС |

Преимущества |

Недостатки |

Область применения |

|

РНС |

Подходит для анализа временных последовательностей. Учет «памяти» о предыдущих состояния |

Вычислительно затратный. Сложности с обучением |

Прогнозирование качества сточных вод. Динамическое управление процессами. Обнаружение временных аномалий. |

|

снс |

Подходит для задач, связанных с изображениями. Выделение важных признаков изображений |

Вычислительно затратный. Сложности с обучением |

Анализ изображений. Обработка данных с пространственно распределенных датчиков |

|

ннс |

Способность работать с неопределенностью, неточными данными и лингвистическими переменными. Подходит для сложных нелинейных задач |

Вычислительно затратный Сложная архитектура модели |

Управление и поддержка принятия решений. Диагностика неисправностей. Моделирование процессов с высокой степенью неопределенности |

|

ГНС |

Способность моделировать сложные нелинейные зависимости и извлекать иерархические признаки из больших объемов данных |

Вычислительно затратный. Сложности с обучением, Склонность к переобучению |

Комплексный анализ и прогнозирование. Оптимизация многостадийных процессов. Выявление тонких и неявных аномалий |

В таблице 2 представлены часто используемые функции активации моделей ИНС в системах водоотведения производства (СВП), а также выражения и диапазон выходных значений каждой функции активации [15].

Таблица 2. Функции активации моделей ИНС в системах водоотведения производства

|

Функция активации |

Математическое выражение |

Диапазон значений вывода |

|

Сигмоидная |

f (x) = i+e- |

(0,1) |

|

Тангенс гиперболический |

f (x) = tanh(x) |

(-1,1) |

|

ReLU ( Rectified Linear Unit ) |

f (x) = max(0, x) |

[0, +~) |

|

ELU ( Exponential Linear Unit) |

fM = { a(e * -l),x< 0 f (x) ( x, x > 0 |

(-a, +~) |

|

Функция Хевисайда |

f «= (i^T |

[0,1] |

|

Линейно возрастающая |

/ 0,x f (x) = j^g,T i ’ - - I l,x < T7 |

[0,1] |

|

Линейная |

f (x) = x |

(-% +^) |

Для комплексного управления системой водоотведения производства потребуется комбинация различных типов ИНС или гибридные модели. Однако, для решения большинства задач, связанных с анализом временных данных с датчиков, что составляет основу мониторинга и оперативного управления, достаточно применения простой рекуррентной нейронной сети из-за простоты интерпретации и меньших требований к данным. Если простые модели не дают достаточной точности или не могут учитывать все нюансы, то следует переходить к более сложным архитектурам.

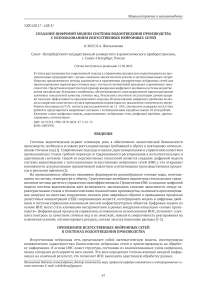

На рисунке 1 приведен алгоритм применения моделей ИНС в системах водоотведения производства.

Рис. 1. Алгоритм применения модели ИНС в системе водоотведения производства

Для оценки эффективности моделей ИНС используются общие индикаторы, такие как среднеквадратическая ошибка ( MSE, Mean Squared Error ), корень из среднеквадратической ошибки ( RMSE, Root Mean Squared Error ), сумма квадратов ошибок ( SSE, Sum of Squared Errors), средняя абсолютная ошибка ( MAE, Mean Absolute Error ) и коэффициент детерминации ( R ²). В таблице 3 приведены основные индикаторы и области их применения.

Таблица 3. Основные индикаторы для оценки эффективности модели ИНС

|

Индикатор |

Математическое выражение |

Область применения |

|

MSE |

п MSE^f^-y^2 1=1 |

Подходит для случаев, где важны значительные отклонения, поскольку из-за возведения в квадрат оказывают более сильное влияние на итоговый результат |

|

RMSE |

RMSE = ^MSE |

Подходит для оценки моделей, особенной в ситуациях, где важно учитывать большие отклонения, так как акцентирует внимание на крупных ошибках. |

|

SSE |

п SSE^^-W2 1=1 |

Подходит для определения масштабов ошибок при оценке качества модели, а также для проведения анализа дисперсии |

|

MAE |

п МАЕ = 1/^ \yi-yi\ 1=1 |

Подходит для практических приложений, где важны стабильность и интерпретируемость |

|

R 2 |

R2 = 1 - SSE/SST |

Подходит для оценки качества модели и позволяет сравнивать модели с разными наборами предикторов |

Условные обозначения: у — фактические значения, у i — прогнозируемые значения, n — общее количество наблюдений, SST — общая сумма квадратов ( Total Sum of Squares ), измеряющая общую дисперсию данных.

При выборе индикаторов для оценки эффективности модели ИНС важно учитывать характер данных и конкретные задачи, что поможет оптимизировать результаты и повысить качество принимаемых решений.

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Система водоотведения является одним из ключевых аспектов производства, влияющим на обеспечение устойчивости его функционирования и требующим эффективного управления и прогнозирования в целях минимизации природоохранных издержек и повышения экологической безопасности. Виртуальное представление данной системы в виде цифровой модели позволяет анализировать ее поведение при различных сценариях [16].

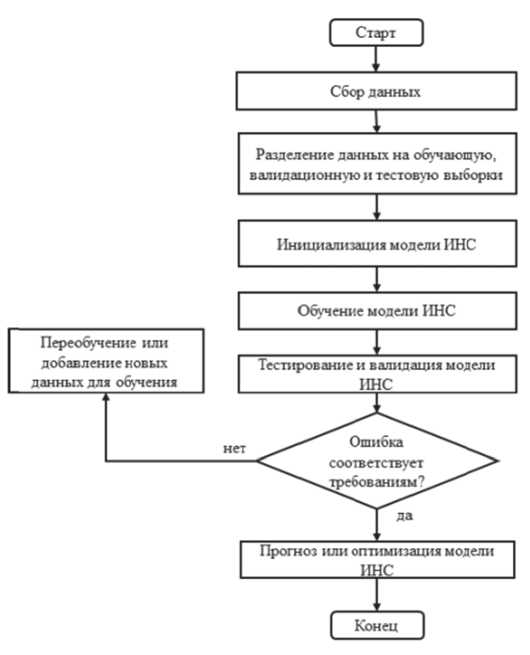

Методика разработки цифровой модели СВП включает несколько основных этапов (рис.2).

На первом этапе осуществляется сбор данных как из существующих систем мониторинга, так и с помощью установленных датчиков. Важным аспектом является предобработка данных: очистка от шумов, обработка пропусков и нормализация [17].

Следующим этапом является выбор подходящей архитектуры искусственной нейронной сети. В зависимости от решаемой задачи могут использоваться: ГНС для общего анализа и прогнозирования; РНС для работы с временными рядами и прогнозирования изменения параметров сточных вод; СНС для анализа изображений, если предусмотрен визуальный контроль за состоянием системы.

Обучение нейронной сети проводится на подготовленных данных с использованием методов машинного обучения.

После обучения необходимо провести тестирование модели на ранее не использованных данных, что позволяет оценить обобщающую способность модели и её эффективность в реальных условиях. Валидация может включать сравнение предсказаний модели с фактическими данными из системы водоотведения.

После успешного тестирования модель внедряется в операционную среду, где может быть использована для мониторинга и управления. Интеграция включает создание интерфейсов для взаимодействия с другими системами (например, системами управления предприятием), а также программное обеспечение для визуализации результатов.

Рис. 2. Методика разработки цифровой модели СВП

Применение искусственных нейронных сетей для создания цифровых моделей систем водоотведения предлагает ряд значительных преимуществ:

-

- ИНС способны эффективно обрабатывать большие объемы данных и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, что позволяет улучшить качество прогнозов;

-

- за счет предиктивного анализа и оптимизации режимов работы оборудования можно снизить затраты на эксплуатацию;

-

- ИНС могут служить для мониторинга состояния системы в реальном времени, что позволяет заблаговременно выявлять отклонения и предотвращать аварии.

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНОГО КОМБИНАТА С ПРОГНОЗИРУЮЩИМ ЯДРОМ НА БАЗЕ LSTM-СЕТИ

Целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), расположенный на Северо-Западе России, ежедневно забирает из водного объекта около 190 000 м³ воды. При этом, благодаря развитой системе внутреннего повторного использования (около 60%), сброс после биологических очистных сооружений (БОС) составляет порядка 60 000 м³/сут. Основными источниками сточных вод являются варочный и отбельный цехи, бумагоделательные машины, известково-регенерационный участок и котельная.

Существующая система БОС включает усреднитель объемом 7000 м³, первичный отстойник, четыре линии аэротенков по 10000 м³ каждая, вторичный отстойник, реагентную обработку и УФ-обеззараживание. Контроль за параметрами БОС осуществляется через SCADA-систему с минутным интервалом, отслеживая расход сточных вод ( Q ), pH, температуру, концентрации загрязняющих веществ (ЗВ) на входе сооружений биологической очистки (ХПК, БПК, взвешенные вещества), концентрацию растворенного кислорода (РК) в аэротенках, уровни воды в резервуарах и расход реагентов.

Ключевой проблемой для предприятия являлась необходимость соблюдать жесткие требования по ХПК на выходе с БОС (не выше 35 мгО2/л). Каждый случай превышения оборачивался штрафом около 480 тыс. руб./сутки, что создавало значительную финансовую нагрузку и экологические риски.

Для решения вышеуказанных проблем разработан цифровой двойник системы водоотведения с целью онлайн-прогнозирования основных показателей ( Q , концентрации ЗВ на входе в БОС, концентрация РК в аэротенках и концентрация ХПК на выходе с БОС после вторичного отстойника).

Цифровой двойник построен на современной архитектуре, которая включает:

-

- потоковые данные из SCADA-системы (с помощью системы обмена сообщениями между серверными приложениями в режиме реального времени Apache Kafka ) поступают в слой предобработки, где происходит их очистка и подготовка (заполнение пропусков, удаление трендов);

-

- обработанные данные передаются в прогнозирующий модуль, ядром которого является многовариантная LSTM-нейросеть;

-

- оптимизационный модуль (использующий смешанно-целочисленное линейное программирование MILP ( Mixed-Integer Linear Programming ) и набор экспертных правил), который формирует рекомендации на основе прогнозов.

Результаты и рекомендации передаются с помощью архитектурного стиля взаимодействия компонентов распределенной системы REST-API обратно в SCADA-систему и систему «Галактика MES». Визуализация процессов и данных осуществляется с помощью платформы Grafana .

Для построения прогнозирующей модели выбрана рекуррентная нейронная сеть типа LSTM. Процессы в системе водоотведения ЦБК характеризуются длительными и нелинейными задержками (время удержания в усреднителе 1–3 ч, в аэротенке – около 8 ч). Кроме того, наблюдается сильная автокорреляция данных, а также сезонные и суточные циклы. LSTM-сеть позволяет учитывать динамику и нелинейность, а также продуктивно работает с зависимостями в отличие от статистических и регрессионных моделей, которые способны улавливать лишь мгновенные связи. LSTM-сети эффективно «забывают» малозначимую информацию, но при этом учитывают длительные зависимости, что делает их менее подверженными проблемам затухающего или взрывающегося градиента и обеспечивает более стабильный прогноз. На тестовых данных РНС продемонстрировала снижение среднеквадратичной ошибки прогноза концентрации ХПК на выходе с БОС на 30% по сравнению с моделью ARIMA и на 18% – по сравнению с методом случайного леса. Также LSTM-сеть позволяет осуществлять многошаговый прогноз без накопления ошибки, характерной для разностных моделей.

Разработка велась на Python 3.10 с использованием TensorFlow 2.11. Модель анализирует последовательности данных (временное окно 60 минут) по 18 входным признакам (расходы воды, качественные показатели стоков) и прогнозирует 4 целевых параметра ( Q , ХПК на входе, ХПК на выходе, РК).

Архитектура LSTM-сети включает двунаправленный LSTM-слой, выпадающий слой ( Dropout Layer ) для предотвращения переобучения, еще один LSTM-слой и два плотных слоя. В качестве оптимизатора используется Adam , индикатор эффективности модели - MSE.

Обучение модели проводилось на архивных данных за 22 месяца (около 0,9 . 108 записей) с разделением на обучающую и валидационную выборки (80/20). Использовался механизм ранней остановки. Достигнутая средняя абсолютная ошибка для прогноза концентрации ХПК на выходе составила 2,8 мг/л, что значительно превосходит результаты традиционных подходов, таких как модель ARIMA (5,9 мг/л) и градиентный бустинг (3,4 мг/л). Для поддержания точности модель ежедневно дообучается на свежих данных.

Пилотная эксплуатация цифрового двойника в течение 7 месяцев показала его высокую практическую значимость: количество превышений ПДК по ХПК снижено с 11 до 1 случая в месяц, то есть на 91%; расход серной кислоты уменьшился на 12%, расход флокулянта – на 26%, что привело к годовой экономии 8,4 млн рублей; исключены простои БОС при залповых сбросах; предотвращено 2 аварийные ситуации, потенциальный ущерб от которых мог превысить 10 млн рублей в виде штрафов.

Предложенный в работе подход, основанный на применении рекуррентной нейронной сети (вариант LSTM) для описания временной нелинейной динамики водоотведения целлюлозно-бумажного комбината, продемонстрировал свою состоятельность. Интеграция разработанной модели в промышленную SCADA-систему обеспечивает не только измеримый экономический эффект, достигающий 10 млн руб./год, но и оказывает положительное влияние на экологические аспекты деятельности предприятия. Важно отметить, что такой подход повышает адаптивность и устойчивость предприятия к внешним экологическим и регуляторным вызовам, подтверждая высокий практический потенциал и перспективность дальнейшего развития данного направления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование подтверждает эффективность применения искусственных нейронных сетей для создания цифровых моделей систем водоотведения промышленных предприятий. Разработанный метод позволяет создавать адаптивные прогностические модели, способные учитывать сложные нелинейные зависимости и временную динамику параметров сточных вод. Структура метода состоит из предложенной и обоснованной методики выбора оптимального типа нейронной сети для моделирования различных аспектов систем водоотведения с учетом их преимуществ и ограничений, а также разработанной методики применения моделей ИНС в системах водоотведения производства, включающей этапы сбора данных, обучения, валидации и внедрения. Создан и успешно внедрен цифровой двойник системы водоотведения целлюлозно-бумажного комбината на базе LSTM-сети, обеспечивающий высокоточное прогнозирование ключевых параметров по индикатору MAE для значения ХПК - 2,8 мг/л.

Практическая значимость подтверждается результатами пилотной эксплуатации: случаи превышения нормативов сократились на 91%, экономия реагентов составила до 26%, а годовой экономический эффект - около 10 млн рублей за счет предотвращения аварийных ситуаций.

Предложенный подход является универсальным и может быть адаптирован для различных типов производств, что открывает широкие перспективы для повышения экологической безопасности и экономической эффективности промышленных предприятий.