Создание геоинформационной системы памятников археологии Удмуртской Республики

Автор: Беглецова С.В., Князева Л.Ф., Телегина М.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология и естественнонаучные методы

Статья в выпуске: 220, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327966

IDR: 14327966

Текст статьи Создание геоинформационной системы памятников археологии Удмуртской Республики

Zhukovsky M., 2001. Virtual 3-D Reconstruction of the Kiafar Site, North Caucasus, Russia // Computing Archaeology for Understanding the Past: Proceedings of the 28th Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Conference (CAA 2000), BAR International Series, 931. ( http://www.archeologia.ru/Library/book/272367f3ea94 ).

Zhukovsky M., 2002. Handling digital 3-D record of archaeological excavation data // Computer Applications and Quantitative methods in Archaeology 2001, BAR International Series. ( http://www.archeologia.ru/Library/book/e0391889bbca ).

C.B. Беглецова, Л.Ф. Князева, M.B. Телегина

СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Специфика памятников (объектов) археологии делает их одним из наиболее незащищенных видов наследия. Для Удмуртии, равно как и для России в целом, характерны процессы ухудшения состояния (вплоть до физического уничтожения) археологических памятников. Преодоление негативных тенденций - серьезная задача, требующая применения комплекса научных исследований и государственных мер (Князева, Беглецова, 1999).

Большое количество объектов археологии, их пространственная разбросанность, разнообразие факторов разрушения делают крайне актуальным применение геоинформационных систем, позволяющих решать задачи анализа, мониторинга и прогноза состояния памятников (О состоянии окружающей среды УР, 2001; 2002; 2003).

Традиционный путь развития археологии, связанный с поисками новых объектов и накоплением археологических материалов, определяет актуальность поиска новых методов представления накопленной исторической информации и ее пространственного анализа. С этой целью весь комплекс разнообразных материалов, археологических исследований и их результатов может быть объединен в интегрированной компьютерной информационной системе, созданной на основе технологий геоинформационных систем (ГИС) (Жуковский, Пушкина, 2004; Смирнов, 2002).

Геоинформационные системы позволяют формализовать и реализовать в компьютерной среде рутинный процесс традиционной картографии, связанный с подборкой и систематизацией литературных, картографических, статистических, аэрокосмических материалов, осуществить сбор, хранение и увязку всех этих данных в цифровой компьютерной форме. Они выдают информацию пользователю по запросу в наиболее удобной для него форме - обычно в виде карт, схем, таблиц. ГИС получили сегодня в мире самое широкое применение; их главное назначение - предоставлять пользователям достоверную и обработанную информацию для решения управленческих и аналитических задач (Берлянт, 1997).

Компьютерное картографирование в археологии используется для учета и систематизации объектов историко-культурного наследия, а также для анализа археологических материалов, накопленных в результате полевых и камеральных исследований. Известны работы по созданию так называемых карт-моделей как системного набора данных с возможностью их разнообразного представления для получения исторических выводов (Афанасьев, 2004).

Электронные (или цифровые) карты, состоящие из слоев, каждый из которых содержит разные виды информации (например, слой лесов, слой гидрографии и др.), являются весьма эффективным средством хранения пространственной информации.

Они допускают единовременный обзор пространства в любых пределах; создают пространственный образ отображаемых явлений; содержат их необходимые количественные и качественные характеристики; позволяют определить координаты, длину, площади и объемы нанесенных объектов; показывают их сочетания, взаимосвязи, особенности и закономерности размещения. Эти свойства объясняют значение и ценность цифровых карт.

Любая цифровая карта представляет собой компьютерную модель территории, содержащую описание объектов территории, их местоположения, характеристик и взаимосвязей и состоит из цифровой математической основы, образованной выбранной системой координат; системы кодификации объектов карты и графического оформления их условных знаков; элементов содержания цифровой карты.

Принципиальной отличительной специфической чертой ГИС от компьютерного картографирования является возможность анализа любой содержащейся в системе информации (пространственной, семантической и др.). Помимо основной функции ГИС - анализа информации, куда входят группировка, разделение, отбор, моделирование данных, ГИС также позволяет осуществлять сбор, обработку данных из разных источников, геокодирование (присвоение координат записям в таблице), редактирование и обновление имеющихся электронных карт (мониторинг), отображение данных в табличной, диаграммной или картографической форме (.Савельев, 2003).

Таким образом, исходя из потребностей органов государственной власти, ученых, общественных организаций и учебных заведений, а также возможностей геоинформационных систем, позволяющих работать с большими базами археологических данных, обеспечивая учет и анализ информации о памятниках, поставлена задача создания геоинформационной системы археологических памятников Удмуртской Республики.

Основная идея, заложенная в ГИС, состоит в том, что на основе базовой электронной карты УР, вводя новую информацию из базы данных об объектах археологического наследия УР, создается ГИС археологических памятников Удмуртской Республики. При этом появляется возможность быстрого получения информации по запросам, анализа и сортировки ее, представления в виде археологических карт с точной локализацией памятников. Последнее особенно важно в решении вопросов учета объектов наследия в системе земельного кадастра и при разработке проектно-сметной документации для мероприятий по обеспечению сохранности памятников археологии, попадающих в зоны предстоящего хозяйственного освоения (Владимиров и др., 1997).

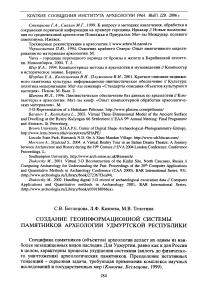

Применение компьютерных технологий не исключает «рутинность» традиционных подготовительных этапов - поиска, анализа и оцифровки доступного картографического материала. Авторами при создании ГИС археологических памятников Удмуртской Республики в качестве первичной цифровой картографической основы были использованы цифровые карты УР (масштаба 1 : 200 000 и 1 : 500 000), карты областных центров республики, созданные в ГИС Mapinfo (Мурынов, Телегина, Микрюков, 2001). При этом были учтены почти все существующие жилые и нежилые населенные пункты Удмуртии, и их количество на наиболее подробной карте составило более 3000. База данных по археологическим памятникам, реализованная в среде Access, состояла из 870 археологических памятников. Для того чтобы информация из базы данных была импортирована в ГИС Mapinfo, необходим промежуточный анализ данных в среде Access. Эта процедура представляет собой верификацию и уточнение всех названий мест расположения памятников, приведение данных в таблицах к единообразному представлению для возможности работы с семантической информацией в Mapinfo (геокодирования, выборок, запросов и др.).

Для создания ГИС археологических памятников требуется расположить эти объекты на электронной карте - имеющейся цифровой картографиче-

КСИА АРХЕОЛОГИЯ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ВЫП. 220. 2006 г. ской основе, т.е. необходимо с каждой записью данных сопоставить графический объект или географические координаты.

При этом, в отличие от ГИС по современным объектам, археологическая направленность созданной ГИС определила ряд специфических проблем, основная из которых была связана с особенностями процедуры геокодирования, которая применяется для установления связи между объектами на карте и записями в таблице памятников. Геокодирование превращает любую таблицу в полноценную таблицу Mapinfo, т.е. записи сопоставляются с графическими объектами, и к ним можно применять весь арсенал средств ГИС.

Первая сложность, непосредственно связанная с геокодированием, возникла из-за большого числа объектов базы данных памятников, большого времени накопления этой базы. Так как в качестве исходных материалов использовались данные исследований, проведенных в конце XIX - начале XXI в., многие топонимы отличаются от современных. Аналогичная проблема, требующая очень тщательной и объемной источниковедческой работы, возникает во многих исторических проектах, связанных с применением ГИС {Владимиров и др., 1997; Смирнов, 2002). Многочисленные населенные пункты, к которым имелась привязка объектов, имели различные варианты написания названий; часто встречаются одинаковые названия населенных пунктов, расположенных в разных районах УР; часть населенных пунктов изменяли названия; часть населенных пунктов, на сегодняшний день несуществующих, отсутствовали на имеющейся картографической основе Удмуртской Республики. Для анализа данных в Mapinfo потребовалось уточнение всех названий мест расположения памятников и изменение записей таблиц объектов; по справочной литературе были верифицированы названия населенных пунктов; для отсутствующих населенных пунктов проведен поиск возможного места их расположения с использованием карт на бумажной основе более раннего выпуска, включая дореволюционные.

Следующая сложность заключалась в том, что из-за принятого описательного подхода при указании координат археологического объекта в традиционной археологической документации процедура геокодирования носила нетривиальный характер с использованием сложных запросов и выборок. Ее пришлось разбить на несколько этапов (рис. 1).

На первом этапе координаты археологических памятников присваивались по соответствующим координатам объектов на карте Удмуртской Республики или, если объекты полигональные (имеют атрибут площади), — координатам их центроидов (геометрического центра объекта) в соответствии с записями в поле «Месторасположение» в таблице археологических объектов.

В этом поле таблицы содержится информация о населенном пункте, реке, направлении и расстоянии от них до памятника и/или другие указатели на расположение памятника. Например, в таблице археологических объектов в поле «Месторасположение» указано «д. Чумайтло», следовательно, координаты археологического объекта будут соответствовать координатам центроида этого населенного пункта.

Рис. 1. Процедуры создания ГИС археологических объектов Удмуртской Республики

На втором этапе были геокодированы объекты, у которых в поле «Месторасположение» указаны направление и расстояние до населенного пункта, например, «р. Венижка (П), 0,7 км к ЮЮЗ от д. Малый Вениж». Для этого этапа геокодирования археологических объектов в таблицу добавлялись дополнительные колонки, с указанием населенного пункта, направления, расстояния от него до объекта. Далее с помощью специально разработанной программы археологическим объектам присваивались соответствующие определяемые программой координаты.

Некоторые объекты, о расположении которых, например, говорилось так: «р. Лемпа, между д. Александрово и д. Волкове», геокодированы вручную.

Однако после выполнения второго этапа геокодирования из-за неточной исходной информации о направлении и расстоянии от населенных пунктов до памятника возникла проблема территориальной верификации, которая заключалась в том, что после определения координат расположения объектов многие их них оказались расположенными в русле рек, на территории водохранилищ и в других неверно указанных местах. В некоторых случаях расстояние до объекта при полевых исследованиях указывалось не от центра населенного пункта, а от какой-либо его окраины. Далее, на третьем этапе, результаты геокодирования анализировались по каждому объекту с привлечением специалиста, знакомого с полевыми и камеральными исследованиями, для уточнения расположения объектов.

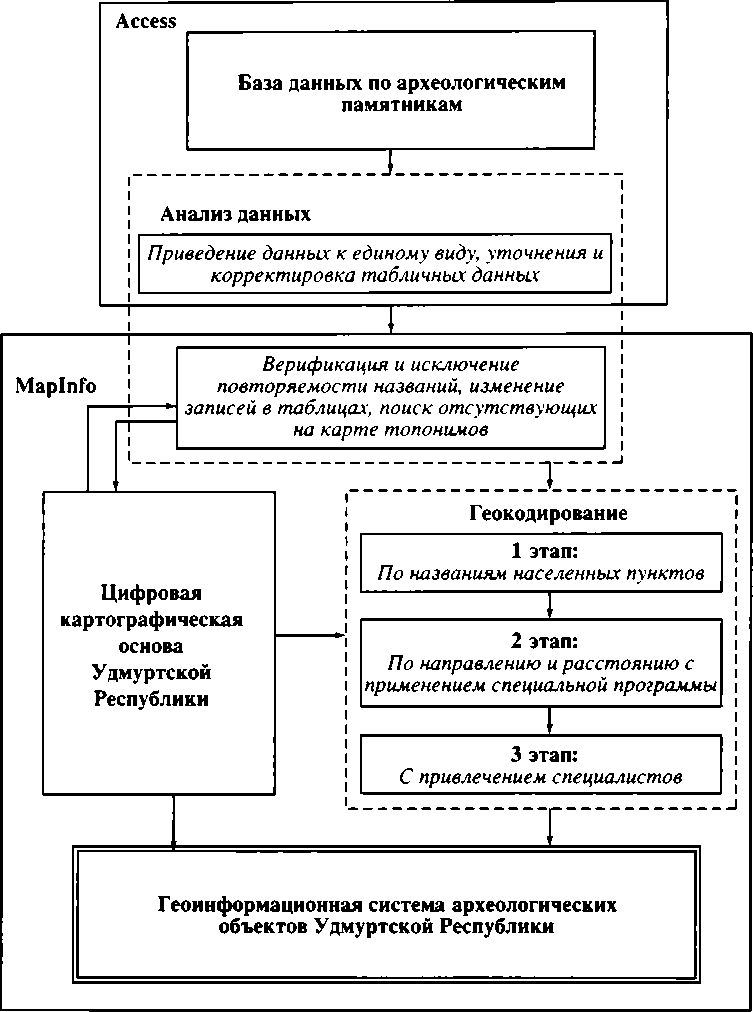

Для обозначения памятников на полученной электронной карте в зависимости от вида, типа памятника применялись различные графические символы. Графические средства, используемые в картографии, представляют неограниченные возможности для проектирования и построения условных знаков и сколько угодно полных систем, где необходимо обращать внимание на информационную (содержательную) ценность, легкость восприятия пользователями, удобством запоминания, не забывая о традиционно принятых обозначениях (Берлянт, 1997; Кошкарев, Тикунов, 1993). Фрагмент электронной карты археологических памятников Удмуртской Республики с топологической основой приведен на рисунке 2.

Таким образом, каждый памятник, который является объектом карты, имеет базовые характеристики, определяемые нормативными документами (информационное описание различных типов объектов историко-культурного наследия). Пользователь может внести дополнительную атрибутивную информацию, необходимую для конкретного направления исследований, специфические признаки и характеристики археологических объектов, а также ввести ссылки на файлы в других форматах (doc, bmp, jpg и др).

Однако кроме выполнения функций создания и просмотра карт на экране компьютера и получения печатных копий карт (создания отчетов) данная ГИС также является информационно-поисковой системой, предназначенной для компьютерного учета и систематизации археологических памятников, оперативного поиска информации источников по заданным параметрам. Одной из основных возможностей ГИС является также анализ пространственной, семантической информации. Одним из средств анализа и наглядного представления данных является создание тематических карт (Савельев, 2003), когда данным сопоставляются графические образы на карте. На тематической карте легко уловить те тенденции и взаимозависимости данных, которые почти невозможно обнаружить с помощью табличного представления.

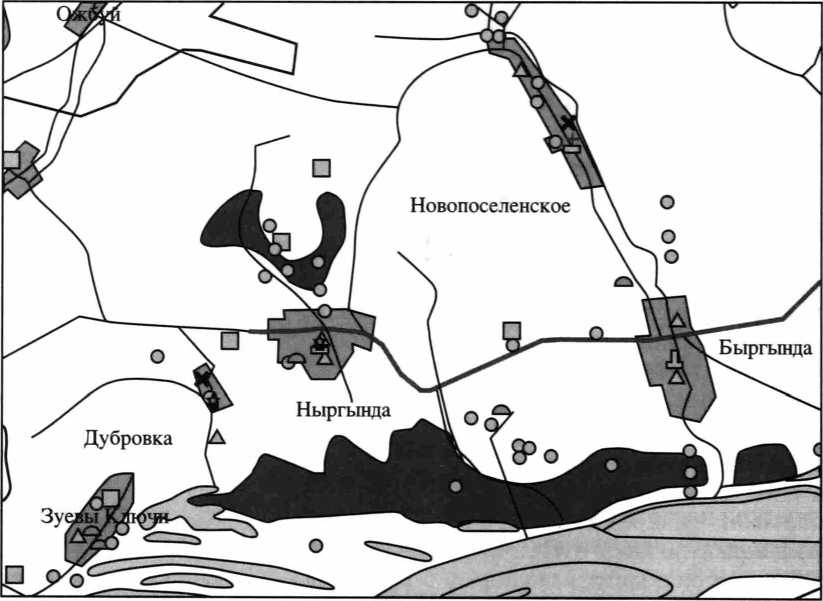

Авторами на основе анализа пространственного расположения данных (измерения, различные виды статистики, выборки и т.д.) получены карты различного тематического содержания. Например, карты памятников, представляющие в количественном отношении различные типы памятников археологии районов Удмуртии, карты, показывающие состояние объектов по каждому району республики. Получены карты, отражающие датировку объектов археологии. Для анализа влияния антропогенного фактора создана карта районов республики с данными о количестве памятников археологии на количество населения района. На рисунке 3 приведены диаграммы, отражающие количество памятников археологии, архитектуры, истории каждого района Удмуртии.

ГИС памятников археологии Удмуртской Республики позволяет проводить интерактивный просмотр информации в пространственной базе данных и формировать запрос к ней путем формулирования условий и ограничений для поиска объектов и визуализации найденных объектов. На основе этих запросов можно решать различные задачи, связанные с пространственно-временными аспектами исторического анализа.

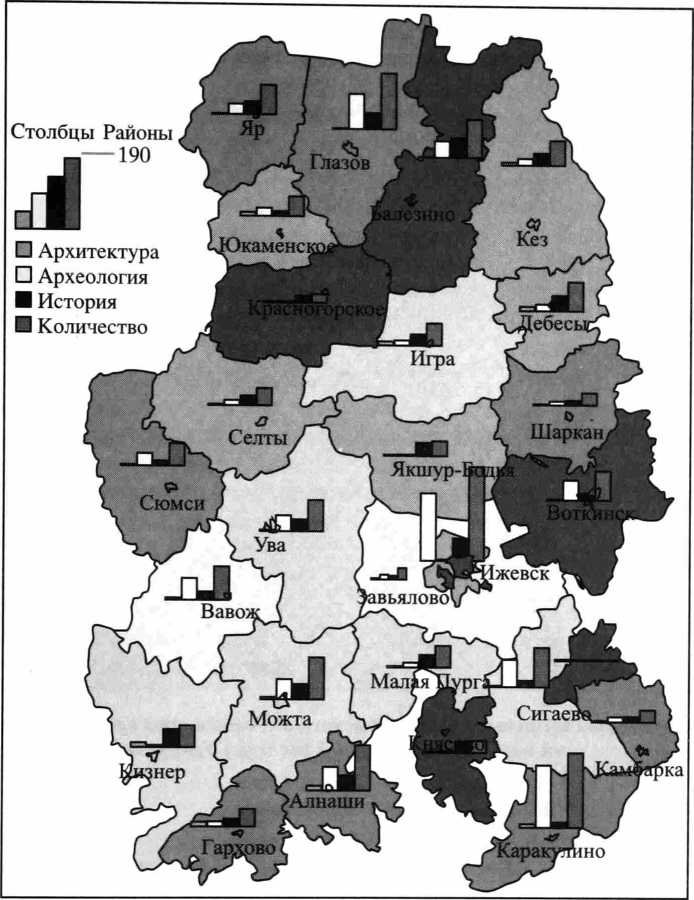

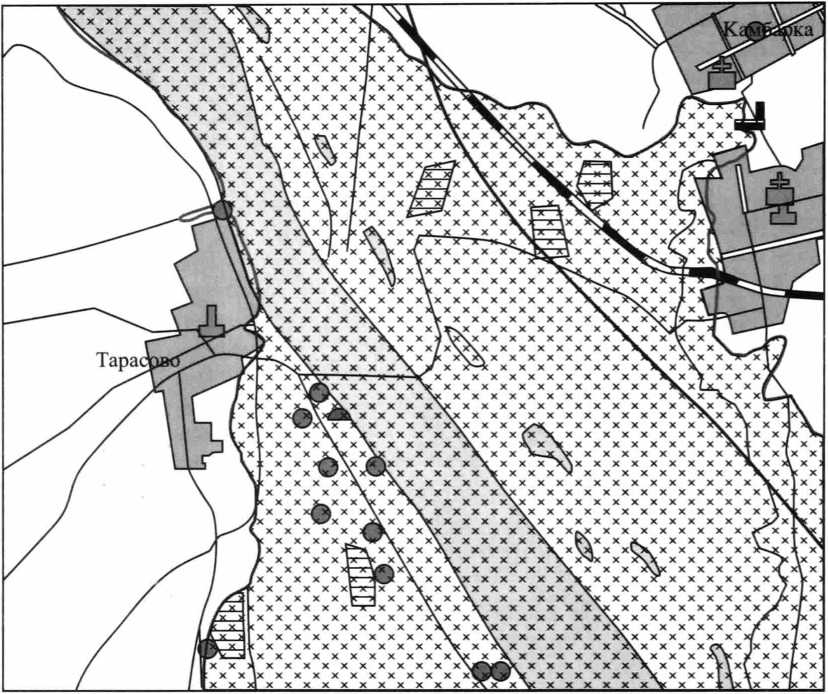

Путем наложения цифровых карт различного содержания на карту археологических памятников УР проведен пространственный анализ, в ходе которого могут быть определены памятники археологии, попадающие в возможные зоны затопления, земледелия или добычи нефти и газа и многое другое. На рисунке 4 приведен фрагмент зоны затопления Нижнекамского водохранилища с попадающими в нее археологическими памятниками.

Рис. 2. Фрагмент карты археологических памятников Удмуртской Республики

Рис. 3. Тематическая карта с диаграммами, отражающими количество памятников археологии, архитектуры, истории каждого района Удмуртии

Созданная впервые ГИС археологических памятников Удмуртской Республики принципиально должна рассматриваться как динамичный объект, в отличие от статичных, единовременно создаваемых графических оригиналов карт и планов. Системой предусмотрен процесс актуализации информации: возможность добавления вновь выявленных памятников в уже имеющиеся таблицы, изменение данных таблиц и другие процедуры.

Таким образом, ГИС археологических памятников УР позволяет осуществлять сбор, хранение и увязку данных в цифровой компьютерной форме и решать различные задачи:

-

• научные, связанные с вопросами освоения человеком территории Удмуртии на протяжении 10 тысячелетий;

Рис. 4. Фрагмент зоны затопления Нижнекамского водохранилища с попадающими объектами историко-культурного наследия Удмуртии

-

• государственного управления наследием:

-

- государственный учет объектов наследия,

-

- распределение, анализ и прогноз влияния факторов разрушения (антропогенных и естественных),

-

- обеспечение ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия,

-

- обеспечение введения объектов археологии в государственный земельный кадастр.

Большую перспективу имеет применение ГИС археологических объектов при разработке культурно-ландшафтного районирования и проектирования системы уникальных историко-культурных территорий Удмуртской Республики (О состоянии окружающей среды УР, 2001; 2002; 2003).

Список литературы Создание геоинформационной системы памятников археологии Удмуртской Республики

- Афанасьев Г.Е., 2004. Основные направления применения ГИС-и ДЗ-технологий в археологии//Круглый стол «Геоинформационные технологии в археологических исследованиях» (Москва, 2 апреля 2003 г.): Сб. докл. [Электронный ресурс]. М. (CD-ROM.)

- Берлянт А.М., 1997. Геоинформационное картографирование. М.

- Владимиров В.Н., Колдаков Д.В., Силина И.Г., Токарев В.В., 1997. Пространственные аспекты истории Алтая//Круг идей: Традиции и тенденции исторической информатики: Тр. IV конф. Ассоциации «История и компьютер»/Под ред. Бородкина Л.И., Юшина И.Ф. М.

- О состоянии окружающей среды Удмуртской Республики в 2000 г.: Гос. докл. Ижевск, 2001.

- О состоянии окружающей среды Удмуртской Республики в 2001 г.: Гос. докл. Ижевск, 2002.

- О состоянии окружающей среды Удмуртской Республики в 2002 г.: Гос. докл. Ижевск, 2003.

- Жуковский М.О., Пушкина Т.А., 2004. Использование геоинформационных систем для сбора, хранения, анализа и представления археологической информации//Круглый стол «Геоинформационные технологии в археологических исследованиях» (Москва, 2 апреля 2003 г.): Сб. докл. [Электронный ресурс]. М. (CD-ROM.)

- Князева Л.Ф., Беглецова С.В., 1999. Вопросы сохранения археологического наследия Удмуртской Республики//Новые исследования по средневековой археологии Поволжья и Приуралья. Ижевск; Глазов.

- Кошкарев А.В., Тикунов В.С., 1993. Геоинформатика. М.

- Мурынов А.И, Телегина М.В., Микрюков А.В., 2001. Разработка и применение новых технологий создания цифровых карт//Тезисы докладов 5 Российской университетско-академической научно-практической конференции. Ижевск. Ч. 8.

- Савельев Н.С., 2003. Северо-Восточный регион Республики Башкортостан: опыт анализа государственной охраны недвижимых объектов культурного наследия. Уфа.

- Смирнов А.С., 2002. Сохранение археологического наследия России: история и проблемы//РА. № 4.