Создание и деятельность агрономической организации Таврической губернии (1890-1914 годы)

Автор: Березняк Ярослав Васильевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 5 (142), 2014 года.

Бесплатный доступ

Раскрыт процесс создания агрономической организации Таврической губернии и содействия земских и государственных органов в ее деятельности. Проанализированы имеющиеся проекты ее функционирования, порядок приглашения уездных и участковых агрономов, программа их работы. Выявлено, что наиболее успешным периодом деятельности агрономической организации были 1910-1914 годы, когда землеустроительные комиссии в рамках Столыпинской аграрной реформы разделяли губернию на агрономические участки и основывали агрономические центры.

Земство, землеустроительная комиссия, департамент земледелия, агрономический участок

Короткий адрес: https://sciup.org/14750689

IDR: 14750689 | УДК: [061:631.5](477.75)

Текст научной статьи Создание и деятельность агрономической организации Таврической губернии (1890-1914 годы)

Создание и практическая деятельность агрономической организации Российской империи в конце ХІХ – начале ХХ века привлекали внимание как дореволюционных, так и современных исследователей. Среди ученых, которые занимались этим вопросом, можно выделить Б. Б. Веселовского, М. В. Неручева, Л. Н. Крот, М. Ю. Ма-рьевскую, В . Н. Каюн и др.

Целью нашей статьи является исследование процесса основания и финансирования земскими и государственными органами агрономической организации Таврической губернии.

В 1890 году по инициативе Бердянского земства был поднят вопрос о необходимости централизации в губернии деятельности уездных земств по организации мероприятий относительно улучшения сельского хозяйства. Данный вопрос был передан на обсуждение в комиссию из наиболее известных хозяев губернии и представителей уездных земств, задача которой заключалась в разработке документа в соответствии с местными хозяйственными условиями. Комиссия пришла к выводу рекомендовать земствам учредить при уездных управах уездные сельскохозяйственные советы, а при губернской управе – губернский сельскохозяйственный совет, в состав которого должны были войти представители уездных советов. Кроме того, рекомендовалось при губернской управе учредить должность агронома или инспектора сельского хозяйства с высшим образованием и собственный печатный орган. Проект предложенной организации был одобрен и принят губернским земством 16 января 1892 года, но практической реализации не получил из-за того, что не все уездные земства посчитали его целесообразным.

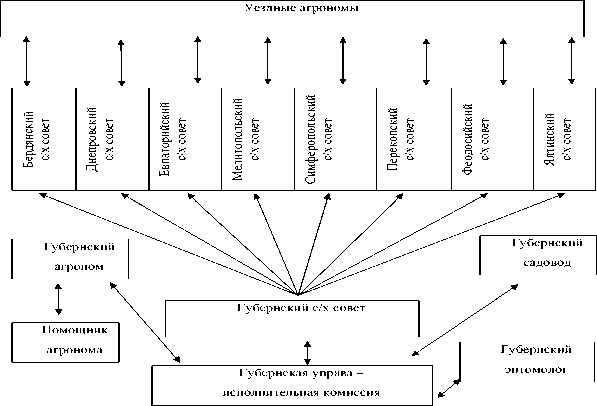

Таврическое губернское земство постановлением от 24 января 1894 года выдвигало вопрос относительно создания агрономической организации в Таврической губернии и приглашения агронома с окладом 2000 руб. Но и это постанов- ление было приостановлено из-за того, что 30 марта 1894 года Министерство государственных имуществ реорганизовалось в Министерство земледелия и государственного имущества с достаточно широкими полномочиями относительно содействия развитию сельского хозяйства. В прессе распространились слухи о намерениях Министерства земледелия учредить местные органы по сельскохозяйственной части. Но воплотить в жизнь разработанный проект удалось частично, лишь после принятия министерского закона от 12 апреля 1899 года, согласно которому в губерниях, где существовали земские учреждения, вводился особенный порядок опеки местного сельского хозяйства и основывалась должность уполномоченного по сельскохозяйственной части, на которую был приглашен коллежский советник, кандидат сельскохозяйственных наук М. В. Неручев [4; 11]. В 1900 году на губернском земском собрании Неручев предложил собственный проект агрономической организации в Таврической губернии, который частично дублировал программу от 1892 года. Так, согласно проекту Неручева, агрономическая организация имела бы следующий вид (см. рисунок). В дополнительной записке он рекомендовал проводить периодические съезды для уездных агрономов и вменить им в обязанности заведование сельскохозяйственными складами [5; 100].

За создание агрономической организации выступал и губернский энтомолог С. А. Мокржец-кий, который в 1901 году был командирован в Москву для участия в съезде деятелей по агрономической помощи населению с целью изучения опыта деятельности агрономических организаций в других губерниях. Вернувшись в Симферополь, Мокржецкий подготовил доклад, где проанализировал существующие агрономические организации и предложил свою. В докладе

Агрономическая организация Таврической губернии (по предложению М. В. Неручева)

он выделял три типа губернских агрономических организаций в Российской империи:

-

1) централизованный, где губернское земство несет все расходы по агрономической помощи населению, приглашает уездных агрономов, которые действуют по программе и под контролем губернской управы и губернского агронома. Такой тип уже существовал в Вятской, Нижегородской, Пермской и Херсонской губерниях;

-

2) второй тип основан на совместной работе и взаимодействии губернского и уездных земств, причем уездные земства пользуются полной самостоятельностью в принятии решений. Объединение земств достигается путем съездов агрономов, председателей управ и других членов сельскохозяйственных советов. Половину оплаты уездным агрономам берет на себя губернское земство. Такой тип организации был в Московской, Курской, Самарской, Уфимской, Новгородской, Ярославской и других губерниях;

-

3) третий тип представляет собой обособленную деятельность уездных и губернских организаций, которые работают абсолютно самостоятельно по разным программам. К этому типу принадлежат Владимирская, Саратовская, Воронежская, Калужская, Черниговская, Екате-ринославская и другие губернии.

Для Таврической губернии губернский энтомолог наиболее приемлемым считал второй тип агрономической организации, указав на необходимость создания сельскохозяйственных советов при уездных и губернской управах как совещательных коллегиальных органов. В состав губернского совета, по мнению Мокржецкого, должны были входить с правом голоса: члены губернской земской управы, председатели уездных управ, губернский агроном и его помощник, уездные агрономы, заведующие специальными агрономическими и экономическими организациями губернского земства (статистик, энтомо- лог, почвовед, садовод и др.) и уполномоченный Министерства земледелия и государственных имуществ. Собираться такой орган должен был не менее двух раз в год для разработки программы и плана сельскохозяйственных мероприятий в губернии. По такому же принципу рекомендовалась деятельность уездных советов [7; 3–7].

Все уездные земства поддержали вышеупомянутые проекты и до 1905 года только три из них (Днепровское, Перекопское и Ялтинское) не имели собственных агрономов. Параллельно с должностями агрономов в уездах Таврической губернии начали действовать сельскохозяйственные советы. Программа деятельности уездных агрономов каждый год изменялась и совершенствовалась в зависимости от поставленных сельскохозяйственным советом целей и задач. Так, Симферопольский сельскохозяйственный совет на заседании от 17 ноября 1903 года принял следующую программу деятельности на 1904 год для агронома А. А. Левицкого: участие в подготовительных работах к губернской выставке; распространение травосеяния путем бесплатной раздачи семян кормовых трав; деятельность по очистке зерна от семян сорняков путем раздачи в аренду местному населению куколеотборников; распространение знаний по сельскому хозяйству и садоводству путем бесед и чтений; издание брошюр по сельскому хозяйству и садоводству и др. [7; 1].

Настоящей революцией на селе можно считать Столыпинскую аграрную реформу, начатую 9 ноября 1906 года и направленную на постепенное разрушение крестьянской общины и наделение крестьян землей в частную собственность путем создания отрубных и хуторских хозяйств. Создавались губернские и уездные землеустроительные комиссии. Кроме того, в разы увеличивались ассигнования как государственных, так и земских органов на агрономические мероприя- тия в стране, что неминуемо привело к увеличению количества и качества урожаев зерновых культур. Российская империя до начала Первой мировой войны считалась одной из важнейших стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции. Таврическая губерния была на втором месте после Саратовской по вывозу зерновых.

До распространения идеи об участковой организации агрономической деятельности Департаментом земледелия в 1910 году было созвано из подведомственных специалистов особое совещание, на котором были разработаны основные правила совместной деятельности государственных и земских агрономических организаций, работающих на местах [3; 9]. В уездах, где уже существовала земская организация, государство приблизительно наполовину финансировало все агрономические мероприятия. До конца 1913 года такая система существовала в Бердянском, Днепровском, Евпаторийском, Мелитопольском и Перекопском уездах. В Симферопольском, Феодосийском и Ялтинском уездах агрономическая организация сосредоточивалась в руках уездных землеустроительных комиссий. Отдельно выделялся Арабатский межуездный участок, который непосредственно находился в компетенции губернской землеустроительной комиссии. В будущем планировалось полностью передать уездным земствам управление агрономическими организациями при условии выполнения определенных требований. Руководил всеми вышеупомянутыми органами губернский сельскохозяйственный совет, основанный лишь в 1912 году, и его исполнительный орган – агрономическое бюро во главе с губернским агрономом [8; 3].

Границы агрономических участков очень часто не совпадали с административными границами уездов. Всю территорию губернии разделили на небольшие сельскохозяйственные участки, площадь которых равнялась площади 2–3 волостей, с одинаковыми климатическими и географическими условиями. В каждом участ- ке создавался агрономический центр во главе с участковым агрономом, который в подавляющем большинстве случаев обеспечивался жильем, оборудованием для метеорологических наблюдений, библиотекой с коллекцией учебных пособий и специальным инвентарем. С каждым годом число агрономических участков увеличивалось при уменьшении их площади. Так, в 1910 году Таврическая губерния была разделена на 15 агрономических участков, в 1911-м – 21, в 1912-м – 25, в 1913-м – 32. Еще 3 участка планировалось открыть в 1914 году, но из-за начала Первой мировой войны намеченную программу выполнить не удалось.

На помощь участковым агрономам приходил низший агрономический персонал – агрономические старосты и помощники агрономов. Кроме того, в некоторых уездах приглашались инструкторы по специальным отраслям сельского хозяйства (садоводству, табаководству, виноделию и др.). Показательно, что подавляющее большинство высшего агрономического персонала в Таврической губернии (100 % – уездные и 70 % – участковые агрономы) имели высшее образование, весь низший агрономический персонал закончил сельскохозяйственные училища, что наглядно демонстрирует отношение власти к подготовке специалистов. Достаточно неплохой была и зарплата у специалистов по сельскому хозяйству. На 1913 год губернский агроном имел оклад 3000 руб. в год, уездный – 2200–3000 руб., участковый – 1500–2000 руб., инструктор – 500– 900 руб., агрономические старосты – 600 руб. в зависимости от образования, стажа работы и т. п. [8; 24]. Хотя, с другой стороны, участковые агрономы задерживались на своей должности в среднем около 9 месяцев и переходили на новое место работы, о чем свидетельствуют доклады земским управам. Всего в начале 1911 года в губернии работал следующий агрономический персонал (см. таблицу).

Агрономический персонал Таврической губернии в 1911 году [6; 148–152]

|

Уезд |

Источник финансирования |

|||||||||

|

Средства государства |

Ассигнования земств |

|||||||||

|

3 g ” S co О >> is |

m 2 9 ° g E 8 8. |

£ 2 о 2 ^° нор О c >> s |

03 8 §8 В Q m c |

25 O Q |

3 g co О >> 8 |

m 2 9 ° |

lag aS 8 О C 5. к M |

03 в §8 в m c |

3 оз 25 |

|

|

Бердянский |

1 |

1 |

3 |

1 |

||||||

|

Днепровский |

2 |

1 |

3 |

|||||||

|

Евпаторийский |

1 |

1 |

1 |

|||||||

|

Мелитопольский |

1 |

1 |

1 |

1 |

||||||

|

Перекопский |

1 |

|||||||||

|

Симферопольский |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|||||

|

Феодосийский |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||||

|

Ялтинский |

1 |

|||||||||

|

Всего |

5 |

6 |

5 |

4 |

3 |

3 |

6 |

|||

До 1914 года количество агрономического персонала увеличилось более чем в три раза, в основном за счет приглашения участковых агрономов и агрономических старост [8; 23]. Но поставить на надлежащий уровень агрономическую организацию так и не удалось из-за начала Первой мировой войны. В 1915 году не было открыто ни одного агрономического участка и не приглашался новый персонал, а старый в подавляющем большинстве мобилизовался на фронт. Ассигнования со стороны земских и государственных органов на агрономическую деятельность в том же году были еще относительно высокими: уездные земства – 150 423 руб., Департамент земледелия – 53 235 руб., Землеустроительное ведомство – 73 350 руб. На 1916 год правительство рекомендовало снизить смету более чем на 50 % [1; 8]. Тем не менее за отмеченный период в Таврической губернии совместными усилиями земских и государственных органов была создана реальная агрономическая организация с приглашением квалифицированных специалистов и разделением территории на агрономические участки. До 1910 года в основном земства занимались содействием развитию сельского хозяйства в регионе с ассигнованиями и кредитами государства. В этот период в губернии работали 5 уездных агрономов. Ситуация кардинально изменяется после привлечения государственных органов к намеченным мероприятиям, что позволило вывести агрономическую помощь на надлежащий уровень.

Bereznyak Ya. V., Crimean State Humanitarian University (Yalta, Russian Federation)

ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF AGRONOMIC ORGANIZATION OF TAURIAN PROVINCE (1890–1914)

Список литературы Создание и деятельность агрономической организации Таврической губернии (1890-1914 годы)

- Агрономическая помощь и отчет агронома Таврического губернского земства за 1915 г. Симферополь, 1916. 22 с.

- Веселовский Б. Б. История земства: В 4 т. СПб., 1909-1911. Т. 2. 1909. 703 с.

- Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания 46-й очередной сессии с 8 по 16 января 1912 г. Симферополь, 1912. 1020 с.

- Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания с 10 по 19 декабря 1899 г. Симферополь, 1900. 634-11-98 с.

- Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания чрезвычайных сессий с 10 по 14 марта и с 7 по 8 июня 1905 г. Симферополь, 1905. 416-13-106 с.

- Местный агрономический персонал, состоявший на правительственной и общественной службе 1 января 1911 г./Под ред. В. Н. Штейна, В. А. Александровского и Н. Ф. Щербакова. Спб., 1911. 242 с.

- Мокржецкий С. А. Проект земской сельскохозяйственной организации в Таврической губернии. Отчет губернского энтомолога С. А. Мокржецкого по поездке на съезд деятелей агрономической помощи местному населению в Москве. Симферополь, 1901. 11 с.

- Обзор агрономической помощи в районах землеустройства Таврической губернии за 1913 г. Симферополь, 1914. 443 с.

- Постановления Симферопольского уездного земского собрания ХХХХ очередной сессии 1905 г. и чрезвычайных собраний 28 января и 20 июня 1906 г. Симферополь, 1906. 525-289 с.