Создание и оценка селекционного материала чины посевной в условиях северной части ЦЧР

Автор: Донская М.В., Донской М.М., Наумкин В.П.

Журнал: Биология в сельском хозяйстве @biology-in-agriculture

Рубрика: Биологические ресурсы растений

Статья в выпуске: 1 (22), 2019 года.

Бесплатный доступ

Проведено изучение 46 коллекционных сортообразцов чины посевной (Lathyrus sativus L.) из 6 эколого-географических групп по комплексу хозяйственно ценных признаков в условиях северной части Центрально-Черноземного региона. Сортообразцы характеризовались широким варьированием изученных признаков. Установлено, что по возрастающей степени изменчивости основные элементы структуры семенной продуктивности чины посевной располагаются в следующем порядке: число семян в бобе; масса 1000 семян; Кхоз; число продуктивных узлов; число бобов на растении; масса бобов с растения; число семян с растения; масса семян с растения. Выделены сортообразцы, показавшие за годы изучения наиболее высокую урожайность - от 5,0 до 5,8 т/га: среднеевропейская группа - к-1702 (Франция), к-1200 (Башкирия), к-1707 (Франция), к-1211 (Татария), к-1209 (Татария), к-615706 (Украина); анатолийская группа - к-1229, к-1215, к-1228 (Азербайджан). Создан и внесен в Госреестр новый сорт чины посевной Славянка, характеризующийся высокой урожайностью.

Чина посевная, коллекция, сортообразец, продуктивность, семена, урожайность

Короткий адрес: https://sciup.org/147230985

IDR: 147230985

Текст научной статьи Создание и оценка селекционного материала чины посевной в условиях северной части ЦЧР

20 часов начинается спад летной деятельности пчёл и к 22 часам они встречаются единично [13-16]. Средний процент медоносных пчел на посевах чины составляет 39,12% с колебаниями по годам от 33,51% до 43,12%. Прочие представители насекомых-опылителей составляют 60,88% с колебаниями от 56,88% до 66,49% [17].

В настоящее время, в связи с изменениями климата, возникает необходимость расширения ареала возделывания засухоустойчивых зернобобовых культур, к числу которых относится чина посевная. Особенности возделывания чины в условиях северной части Центрально-Черноземного региона изучены недостаточно. Поэтому возникла необходимость в более глубоком исследовании этой культуры в условиях Орловской области.

Материал и методы исследований

Работа проводилась в 2009…2016 гг. в полевом севообороте ФГБНУ ВНИИЗБК и на кафедре агроэкологии и охраны окружающей среды ФГБОУ ВО

«Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина».

Метеорологические условия в годы исследований можно охарактеризовать как контрастные, поэтому полученные в исследованиях данные позволили достаточно достоверно и объективно оценить особенности изученного материала.

Изучено 46 сортообразцов чины посевной ( Lathyrus sativus L.) из среднеевропейской, средиземноморской, иранской, анатолийской, индийской и абиссинской эко лого-географических групп, полученные из мировой коллекции растительных ресурсов ВИР им. Н.И. Вавилова (г. Санкт-Петербург) (см. рис. 1).

к-1215 (Азербайджан)

Рис. 1 – Коллекционные сортообразцы чины посевной с различной окраской цветков

к-875 (Памир)

к-1211 (Татария)

Посев опытных делянок проводили в четырехкратной повторности с площадью питания одного растения 10х45 см в оптимальные сроки. Учётная площадь делянки 2 м2.

Структурный анализ проводили по Методическим указаниям ВИР (2010) [18]. Математическую обработку данных проводили по Б.А. Доспехову (1985) [19] с использованием приложения Microsoft Оffice Exсel 2010.

Результаты исследований и обсуждение

Высота является важнейшим морфологическим признаком, характеризующим растение, так как от её величины напрямую зависит степень полегания, которая в свою очередь влияет на семенную продуктивность и урожайность растений.

По мнению Ф.Л. Залкинд (1953) экологогеографические группы чины посевной характеризуются различной высотой растения, которая увеличивается при дождливой погоде [20]. Самыми низкорослыми считаются растения индийской группы (20-35 см), самыми высокорослыми - растения иранской (45-65 см) и среднеевропейской (40-65 см) групп.

По своим морфологическим особенностям растения чины посевной имеют стебель, склонный к полеганию (Вавилов, Посыпанов, 1983) [21]. При запоздалой уборке чина может полегать полностью.

Анализ средних данных за 2009-2011 гг. (см. табл. 1) показал, что у сортообразцов чины посевной среднеевропейской группы высота растений составила 83,3±3,0 см; средиземноморской – 79,6±3,0 см.

Таблица 1 - Высота растений у сортообразцов чины посевной различных эколого-географических групп, (см), 2009-2011 гг.

|

Эколого-географическая группа |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

В среднем за три года |

|

Среднеевропейская |

95,7±3,4 |

59,7±2,2 |

94,6±3,5 |

83,3±3,0 |

|

Средиземноморская |

89,6±2,7 |

58,5±2,4 |

89,4±3,3 |

79,6±3,0 |

|

Иранская |

87,1±3,6 |

59,5±2,2 |

85,9±3,5 |

77,5±3,1 |

|

Анатолийская |

96,3±3,8 |

62,8±2,6 |

95,1±3,6 |

84,7±3,4 |

|

Индийская |

81,6±3,0 |

53,9±2,2 |

79,5±2,8 |

71,7±2,7 |

|

Абиссинская |

105,1±3,8 |

74,1±3,3 |

104,7±4,0 |

94,6±3,7 |

У сортообразцов из иранской группы значение признака составило 77,5±3,1 см; анатолийской – 84,7±3,4 см. В пределах среднеевропейской группы высота растений колебалась от 68,0±3,0 см (к-1868, Чехословакия) до 96,4±2,8 см (к-1209, Татария); у сортообразцов средиземноморской группы – от 72,8±2,7 (к-703, Италия) до 90,4±3,4 см (к-775, Испания); у сортообразцов иранской группы – от 61,9±2,5 см (к-1939, Таджикистан) до 93,5±2,5 см (к-875, Памир); у сортообразцов анатолийской группы – от 70,8±3,0 см (к-596, Палестина) до 96,1±2,6 см (к-1229, Азербайджан). У к1901 (Индия) значение признака было 71,7±2,7 см, у к-797 (Эфиопия) – 94,6±3,7 см.

В 2010 г. высота растений у сортообразцов чины посевной различных эколого-географических групп была на порядок ниже, чем в 2009 и 2011 гг., на что в большой степени повлияла сухая и аномально -жаркая погода.

Высота растений у чины посевной относится к числу средне варьирующих признаков. Коэффициент изменчивости этого признака в среднем за три года у изучаемого набора сортообразцов находился в пределах от 8,0% до 23,3%.

Отмечены колебания значений коэффициента вариации у сортообразцов в пределах одной экологогеографической группы: среднеевропейской – от 8,0% (к-1246, Куйбышевская обл.) до 19,7% (к-1707, Франция); средиземноморской – от 11,3% (к-781, Испания) до 16,7% (к-791, о. Сардиния); иранской – от 10,7% (к-875, Памир) до 20,3% (к-1932, Пакистан); анатолийской – от 9,0% (к-1229, Азербайджан) до 19,3% (к-1228, Азербайджан); индийская – 15,0% (к1901, Индия); абиссинская – 15,0% (к-797, Эфиопия).

Формирование ветвей – признак, в определенной мере зависящий от внешних условий.

В этой связи весьма актуальным является проведение исследований по определению числа ветвей у сортообразцов чины различных экологогеографических групп, а также изучение характера изменчивости этого признака.

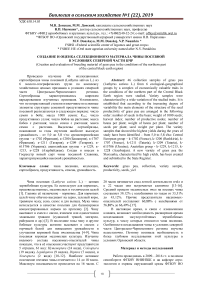

Как показали наши исследования [22, 23], число ветвей у сортообразцов различных экологогеографических групп, в среднем за три года изучения, варьировало в пределах 5,4±0,4 шт. (иранская группа) – 8,1±0,5 шт. (среднеевропейская группа). В среднем по группам значение этого признака колебалось от 6,6±0,4 шт. (индийская группа, к-1901, Индия) до 7,3±0,5 шт. (анатолийская группа, к-797, Эфиопия).

Рассматривая особенности уровня проявления признака у сортообразцов в пределах экологогеографической группы (см. рис. 2), мы установили, что он изменялся у сортообразцов из среднеевропейской группы от 6,2±0,4 шт. (к-1218, к1731, Украина) до 8,1±0,5 шт. (к-1209, Татария); у сортообразцов из средиземноморской группы – от 6,3±0,5 шт. (к-703, Италия) до 8,0±0,5 шт. (к-775, Испания).

Среди сортообразцов иранской группы можно выделить колебания признака числа ветвей от 5,4±0,4 шт. (к-1939, Таджикистан) до 8,0±0,5 шт. (к-875, Памир). У сортообразцов из анатолийской группы амплитуда колебания этого признака была наименьшей и составила 7,1±0,5 шт. (к-1229, Азербайджан) – 7,6±0,5 шт. (к-1228, Азербайджан).

Изучение коэффициента изменчивости числа ветвей у сортообразцов чины посевной по годам показало, что этот признак относится к средне варьирующим. Предел его колебаний составил в среднем за три года изучения от 18,7% до 35,0%, варьируя в пределах эколого-географических групп: среднеевропейской – от 18,7% (к-1219, Украина) до 33,7% (к-1197, Татария); средиземноморской – от 24,7% (к-773, Испания) до 31,3% (к-781, Испания); иранской – от 23,0% (к-1932, Пакистан) до 35,0% (к1849, Афганистан); анатолийской – от 24,7% (к-1215, Азербайджан) до 27,7% (к-596, Палестина; к-1229, Азербайджан); индийской - 20,7% (к-1901, Индия); абиссинской – 25,7% (к-797, Эфиопия).

Рис. 2 - Число ветвей у различных эколого-географических групп чины посевной, (шт.), 2009-2011 гг.

В результате проведения анализа сухой биомассы (массы абсолютно сухого растения без семян) чины посевной установлено, что наименьшей сухой биомассой в среднем за три года (16,9±2,36

г/растение) обладали растения сортообразцов чины посевной из иранской эколого-географической группы, наибольшей – (21,8±3,12 г/растение) из анатолийской группы (табл.2).

Таблица 2 - Изменчивость сухой биомассы у сортообразцов чины посевной различных эколого-географических групп, (г/растение), 2009-2011 гг.

|

Экологогеографическая группа |

2009 г. |

2010 г. |

2011 г. |

В среднем за три года |

|

Среднеевропейская |

27,2±3,27 |

13,8±1,16 |

19,3±2,28 |

20,1±2,52 |

|

Средиземноморская |

26,4±2,54 |

14,9±1,58 |

19,3±3,52 |

20,2±2,17 |

|

Иранская |

23,0±3,19 |

12,0±1,09 |

15,8±3,17 |

16,9±2,36 |

|

Анатолийская |

29,6±2,56 |

15,8±2,36 |

20,0±3,21 |

21,8±3,12 |

|

Индийская |

22,4±3,81 |

8,2±1,21 |

22,7±2,16 |

17,8±2,00 |

|

Абиссинская |

23,5±1,42 |

13,3±3,18 |

25,5±2,05 |

20,8±3,17 |

|

НСР 005 |

2,293 |

2,347 |

2,568 |

В 2009 году значение этого показателя варьировало от 22,4±3,81 г/растение (индийская эколого-географическая группа) до 29,6±2,56 г/растение (анатолийская группа).

В 2010 году, аномально жарком для Орловской области, растения всех сортообразцов из изученных эколого-географических групп сформировали сравнительно невысокую зеленую массу, поэтому и сухая биомасса находилась в пределах от 8,2±1,21 г/растение (индийская группа) до 15,8±2,36 г/растение (анатолийская группа).

В 2011 году наименьшая сухая биомасса (15,8±3,17 г/растение) была отмечена у сортообразцов из иранской группы, а наибольшая (25,5±2,05 г/растение) – у сортообразцов из абиссинской группы.

Продуктивность семян и её структура

Семенная продуктивность растений – один из сложнейших признаков, обусловленный как генотипом растения, так и влиянием почвенноклиматических и агротехнических условий.

Нами была изучена семенная продуктивность и её структура у сортообразцов чины посевной из различных эколого-географических групп [24-26].

Число продуктивных узлов на главном стебле. По нашим наблюдениям в 2010 г. число продуктивных узлов на главном стебле у сортообразцов чины различных эколого-географических групп было несколько ниже, чем в 2009 и 2011 годах.

У сортообразцов из среднеевропейской группы наибольшее число продуктивных узлов на главном стебле в среднем за три года исследований сформировал сортообразец к-1200 (Башкирия) – 12,0±0,8 шт., наименьшее – к-1209 (Татария) – 8,1±0,7 шт. В средиземноморской группе максимальное значение признака 11,8±0,9 шт. отмечено у сортообразца к-775 (Испания), минимальное – 9,0±0,8 шт. – у к-791 (о. Сардиния). У сортообразцов иранской группы наблюдалось следующее варьирование изучаемого признака – 7,3±0,6 шт. (к-1939, Таджикистан) – 11,2±1,0 шт. (к-875, Памир). В анатолийской группе колебание было следующим – от 9,0±0,8 шт. у сортообразца к-596 (Палестина) до 11,1±1,0 шт. – у к-1228 (Азербайджан). Число продуктивных узлов на главном стебле у сортообразцов индийской и абиссинской групп было на уровне 7,9±0,9 шт. и 10,5±1,0 шт. соответственно.

Анализ коэффициентов вариации признака «число продуктивных узлов на главном стебле» у изученных сортообразцов, в среднем за три года, показал их уровень от 22,3% (к-1197, Татария, среднеевропейская группа) до 48,7% (к-615706, Украина, среднеевропейская группа).

Число бобов на растении. Число бобов на растении у изученного набора сортообразцов характеризуется значительным варьированием уровня проявления. В среднем за годы изучения этот показатель колебался от 21,9±2,3 шт. (к-1939, Таджикистан, иранская группа) до 55,3±5,6 шт. (к1229, Азербайджан, анатолийская группа).

Внутри групп, в среднем за три года изучения, также наблюдались колебания признака «число бобов на растении». Так, у сортообразцов из среднеевропейской группы минимальным было значение признака – 31,1±3,3 шт., которое показал сортообразец к-1868 (Чехословакия), а максимальным – 49,5±5,3 шт., которое имел сортообразец к-615706 (Украина). В средиземноморской группе предельными были значения признака 31,6±4,2 шт. (к-791, о. Сардиния) – 44,4±4,3 шт. (к-775, Испания). Наибольшее число бобов на растении (44,9±5,0 шт.) среди сортообразцов иранской группы сформировал к-1932 (Пакистан), а наименьшее число бобов (35,2±3,3 шт.) среди сортообразцов анатолийской группы было отмечено у к-596 (Палестина).

Для сортообразцов из абиссинской и индийской групп (к-797, Эфиопия и к-1901, Индия) значение признака было на уровне 31,7±3,4 шт., и 37,5±3,9 шт.

Общий уровень изменчивости числа бобов на растении, в среднем за годы изучения, колебался 32,0% (к-1700, Германия, среднеевропейская группа) до 64,7% (к-1939, Таджикистан, иранская группа).

Масса бобов с растения. Масса бобов с растения – это важный элемент урожая. В наших исследованиях масса бобов с растения в пределах изучаемых эколого-географических групп изменялась следующим образом: среднеевропейская группа – от 14,1±1,8 г (к-1218, Украина) до 25,1±3,0 г (к-1209, Татария); средиземноморская группа – от 17,0±2,4 г (к-791, о. Сардиния) до 21,1±2,1 г (к-781, Испания); иранская группа – 7,9±1,1 г (1939, Таджикистан) – 19,9±2,6 г (к-863, Афганистан); анатолийская группа – 14,5±1,8 г (к-596, Палестина) – 24,1±2,9 г (к-1229, Азербайджан). У сортообразцов индийской и абиссинской групп масса бобов с растения была на уровне 12,8±1,3 г - у к-1901 (Индия) и 14,0±1,7 г - у к797 (Эфиопия).

Общий уровень изменчивости массы бобов на растении, в среднем за годы изучения, колебался 32,0% (к-1207, Башкирия, среднеевропейская группа) до 67,0% (к-1211, Татария, среднеевропейская группа).

Число семян с растения. Рассматривая особенности уровня проявления признака у сортообразцов в пределах одной экологогеографической группы (в среднем за 2009-2011 гг.) можно отметить колебания: 45,2±5,9 шт. (к-1771, Венгрия) – 85,6±9,7 шт. (к-1209, Татария) – среднеевропейская группа; 51,7±4,9 шт. и 51,7±7,9 шт. (к-703, Италия и к-791, о. Сардиния) – 68,5±6,4 шт. (к773, Испания) – средиземноморская группа; 36,9±6,2 шт. (к-1939, Таджикистан) — 81,4±10,3 шт. (к-1932, Пакистан) – иранская группа; 54,4±5,1 шт. (к-596, Палестина) – 90,2±10,5 шт. (к-1229, Азербайджан) – анатолийская группа. Для сортообразцов индийской и абиссинской группы значение признака «число семян с растения» соответственно составило 86,0±7,9 шт. (к1901, Индия) и 52,8±6,0 шт. (к-797, Эфиопия).

Анализ коэффициентов изменчивости числа семян с растения показал, что в среднем за три года, его значение находилось в пределах от 34,3% (к-1901, Индия, индийская группа) до 68,0% (к-1939, Таджикистан, иранская группа).

Число семян в бобе. Число семян в бобе имеет большое значение в формировании урожая чины.

Так, сравнивая средние значения по изучаемым группам в среднем за три года, мы установили, что значение признака было в пределах от 1,6 до 2,4 шт., варьируя в каждой группе: в среднеевропейской от 1,1±0,1 шт. (к-1771, Венгрия) до 2,1±0,1 шт. (к-1205, Башкирия и к-1707, Франция); в средиземноморской от 1,4±0,1 шт. (к-775, Испания) до 1,6±0,1 шт. (к-703, Италия, к-773, Испания и к-791, о. Сардиния); в иранской от 1,6±0,1 шт. (к-875, Памир) до 2,1±0,1 шт. (к-863, Афганистан); в анатолийской от 1,6±0,1 шт. (к596, Палестина) до 1,9±0,1 шт. (к-1215, Азербайджан). Сортообразец из Индии к-1901 имел самое большое число семян в бобе в целом по коллекции – 2,4±0,1 шт. Для сортообразца из абиссинской экологогеографической группы (к-797, Эфиопия) значение признака составило 1,6±0,1 шт.

Нами было замечено, что в 2010 г. сортообразцы различных групп сформировали в среднем большее число семян в бобе, чем в 2009-2011 гг.

Коэффициент вариации числа семян в бобе в среднем за три года изменялся от 15,0% (к-875, Памир, иранская группа) до 30,3% (к-775, Испания, средиземноморская группа).

Масса 1000 семян. Одним из важных признаков, характеризующих урожайность и технологические свойства у сортов и форм чины посевной, является масса 1000 семян. Масса 1000 семян является видо- и сортоспецифичным признаком, но может изменяться в зависимости от почвенно-климатических условий. Ф.Л. Залкинд (1953) [20] и Г.Н. Васильев (1953) [27] подразделяют чину посевную по массе 1000 семян на три группы:

-

1) крупносемянную (свыше 250 г);

-

2) среднесемянную (от 150 до 250 г);

-

3) мелкосемянную (от 50 до 150 г).

В своих исследованиях Ф.Л. Залкинд (1953) считает среднеевропейскую группу среднесемянной (масса 1000 семян – 165-230 г), средиземноморскую – крупносемянной (масса 1000 семян – 250-600 г), а остальные эколого-географические группы причисляет к мелкосемянным, но при благоприятных условиях формы и сорта кипрской и иранской групп могут быть среднесемянными.

Сравнив средние по эколого-географическим группам значения массы 1000 семян за три года исследований, мы установили, что среднеевропейская, средиземноморская, анатолийская и абиссинская группы относятся к среднесемянным, а иранская и индийская группы, у которых в среднем по группе масса 1000 семян была ниже 150 г - к мелкосемянным.

Однако внутри каждой из изучаемых групп наблюдались существенные колебания признака «масса 1000 семян», позволяющие выделить в них как мелкосемянные, так средне- и крупносемянные сортообразцы. Так, в среднеевропейской группе подавляющее большинство сортообразцов были среднесемянными, за исключением к-1221 (Сербия), к-1661 (Венгрия), к-1700 (Германия), к-1771 (Венгрия) и к-615706 (Украина), у которых масса 1000 семян (в среднем за три года) превысила 250 г и составила соответственно 266,8±7,9 г, 252,5±12,7 г, 250,4±17,3 г, 289,3±16,0 г и 264,2±9,0 г

В средиземноморской группе также большинство сортообразцов относились к среднесемянным, кроме крупносемянных к-781 (Испания) и к-791 (о. Сардиния) с массой 1000 семян - 263,4±12,9 г и 267,6±7,9 г

В иранской группе только один сортообразец к863 (Афганистан) с массой 1000 семян - 181,8±17,0 г, являлся среднесемянным, остальные были мелкосемянными.

Сортообразцы из анатолийской группы показали себя среднесемянными, максимальное значение массы 1000 семян (209,8±6,7 г) было отмечено у сортообразца к-596 (Палестина).

Сортообразец индийской группы к-1901 показал себя за годы исследований как мелкосемянный. Среднее значение массы 1000 семян у него было на уровне 101,1±5,0 г.

Сортообразец из Эфиопии (к-797) имел массу 1000 семян равную 216,5±9,9 г.

Значение коэффициента вариации массы 1000 семян у чины посевной в среднем за годы исследований находилось в пределах от 9,7% (к-1230, Венгрия, среднеевропейская группа) до 42,0% (к1939, Таджикистан, иранская группа).

Масса семян с растения (семенная продуктивность). Проведенные нами исследования показали, что у сортообразцов чины посевной различных эколого-географических групп в годы изучения существенно изменялись не только абсолютные значения этого признака, но и амплитуда его изменчивости.

В среднем за три года семенная продуктивность у сортообразцов среднеевропейской группы изменялась от 10,5±1,3 г (к-1218, Украина) до 18,3±2,2 г (к-1209, Татария); у сортообразцов средиземноморской группы - от 12,5±1,2 г (к-703, Италия) до 14,8±1,4 г (к-773, Испания). У сортообразцов иранской группы наблюдалось варьирование от 4,7±0,5 г (к-1939, Таджикистан) до 13,9±2,1 г (к-863, Афганистан). В анатолийской группе минимальным было значение 11,4±1,0 г (к-596, Палестина), максимальным - 16,5±2,1 (к-1228, Азербайджан). Сортообразец к-1901 (Индия) имел значение признака, равное 8,7±1,3 г, а сортообразец к797 (Эфиопия) - 11,2±1,2 г.

За годы изучения сортообразец к-1939

(Таджикистан) оказался самым низкопродуктивным в коллекции и в группе. Так, в 2009 г. его семенная продуктивность была на уровне 6,8±0,5 г, в 2010 г. -5,9±0,6 г, а в 2011 г. - 1,5±0,3 г.

Рассмотрев средние значения признака по группам и в целом по коллекции, мы установили, что 2009 г. был наиболее благоприятным для возделывания чины посевной, так как семенная продуктивность в 2009 году была выше, чем в 2010 и 2011 годах.

Масса семян с растения у чины посевной относится к сильно изменчивым признакам. Значение коэффициента вариации в годы исследований находилось в пределах от 36,7% (к-596, Палестина, анатолийская группа) до 66,3% (к-875, Памир, иранская группа).

Коэффициент хозяйственной эффективности (К хоз ). Установлено, что в целом по коллекции наибольшее и наименьшее значение Кхоз (в среднем за три года) показали сортообразцы из иранской экологогеографической группы: 27,3±0,03% (к-1939, Таджикистан) и 46,6±0,02% (к-863, Афганистан).

В других изучаемых группах такого сильного варьирования не наблюдалось. Так, для среднеевропейской группы колебания были от 37,3±0,02% (к-1700, Германия) до 45,3±0,02% (к-1209, Татария); для средиземноморской - от 39,3±0,02% (к791, о. Сардиния) до 42,6±0,02% (к-781, Испания). Сортообразцы анатолийской группы показали большую стабильность по К хоз - 41,3±0,01% и 41,3±0,03% (к-596, Палестина и к-1229, Азербайджан) - 42,3±0,02% (к-1228, Азербайджан).

У сортообразцов из индийской и абиссинской групп (к-1901, Индия и к-797, Эфиопия) значение К хоз составило 40,0±0,03% и 35,3±0,02% соответственно.

В 2010 г. К хоз практически для всех изучаемых сортообразцов был равен 50%, исключением стал к1731 (Украина) - 60% (это было самое высокое значение за все годы изучения) и к-1700 (Германия), к875 (Памир) и к-1939 (Таджикистан), у которых К хоз составил 40%. 2009 и 2011 годы отличались более низкими значениями признака в среднем по коллекции.

В среднем за годы изучения коэффициент вариации К хоз изменялся от 11,7% (к-596, Палестина, анатолийская группа) до 49,3% (к-1939, Таджикистан, иранская группа).

Биологическая урожайность семян. Основным интегрирующим критерием возделывания любой сельскохозяйственной культуры является урожайность, которая определяется естественным плодородием почвы, специфическими погодными условиями зоны, применяемой технологией и возделываемым сортом. Знание закономерностей во взаимоотношениях растений с условиями произрастания позволяет, с одной стороны, полнее изучить биологические особенности чины посевной -её требования к условиям среды, с другой - более обоснованно подходить к разработке и использованию сортов, наиболее подходящих к этим условиям.

Результаты полевых исследований показали, что сложившиеся погодные условия по-разному влияли на урожайность сортообразцов чины посевной [28].

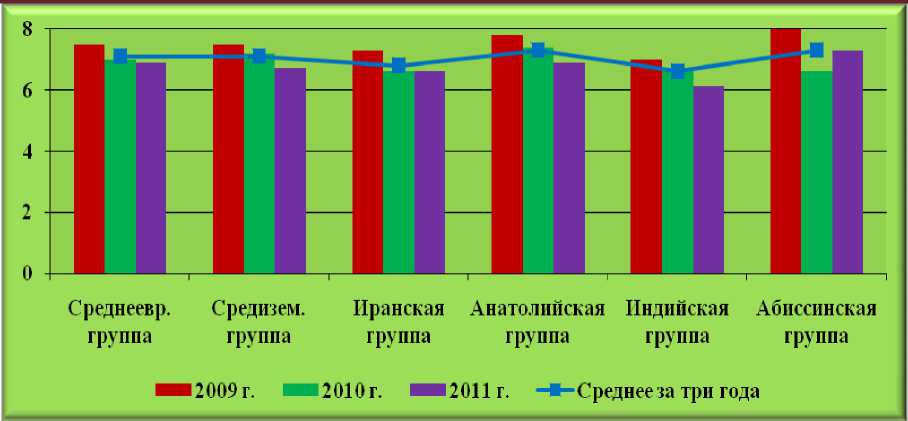

Так, наиболее высокую урожайность коллекционные сортообразцы чины сформировали в 2009 году – от 2,0 т/га (к-1939, Таджикистан, иранская группа) до 7,0 т/га (к-615706, Украина, среднеевропейская группа), самую низкую урожайность – в жарком и засушливом 2010 г. – от 1,3 т/га (к-1939, Таджикистан, иранская группа) до 5,1 т/га (к-1209, Татария, среднеевропейская группа). Сортообразец к-1939 имел минимальное значение урожайности и в 2011 году – 0,3 т/га, что было самым маленьким значением в коллекции за все годы исследований.

В среднем за три года исследований, по экологогеографическим группам чины посевной были отмечены следующие колебания. В среднеевропейской группе: от 2,9 т/га (к-1218, Украина) до 5,8 т/га (к-615706, Украина), в средиземноморской группе: от 3,6 т/га у сортообразца к-703 (Италия) до 4,4 т/га у сортообразцов из Испании к-773 и к-781. В иранской группе урожайность сортообразцов изменялась от 1,2 т/га (к-1939, Таджикистан) до 4,7 т/га (к-863, Афганистан). У сортообразцов анатолийской группы урожайность была достаточно высокой и варьировала от 3,2 т/га (к596, Палестина) до 5,4 т/га (к-1228, Азербайджан). У сортообразцов к-1901 (Индия), к-797 (Эфиопия) биологическая урожайность была практически на одном уровне и составила 3,2 т/га, 3,5 т/га соответственно.

Среди изучаемых сортообразцов чины посевной были выделены наиболее высокоурожайные, урожайность которых за годы исследований составила 5,0-5,8 т/га: среднеевропейская группа – к-1702 (Франция), к-1200 (Башкирия), к-1707 (Франция), к1211 (Татария), к-1209 (Татария), к-615706 (Украина); анатолийская группа: к-1229, к-1215, к-1228 (Азербайджан) (см. рис.3).

Рис. 3 - Сортообразцы чины посевной, выделившиеся по урожайности, 2009-2011 гг.

По результатам проведенных исследований был создан новый сорт чины посевной Славянка, который в 2016 г. внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ (Патент № 8431 от 08.04.2016 г.). Сорт среднеспелый, продолжительность вегетационного периода 87 суток. Высота растений 80-90 см. Цветки белые, семена гладкие, окраска кожуры белая. Масса 1000 семян 214-220 г. Содержание белка в семенах 26,5-29,0%, в зеленой массе 19,4-21,0%. Хорошо по- сещается медоносными пчелами и другими насекомыми-опылителями.

Сорт высокоурожайный: урожайность семян 4,35 т/га, зеленой массы – 15,14 т/га, максимальная урожайность семян – 4,64 т/га и зеленой массы – 16,72 т/га получена в 2014 году в Орловской области.

Агротехника сорта Славянка – общепринятая для чины посевной. Рекомендуется использовать на зернофураж и зеленый корм в моно- и поливидовых посевах, а также для улучшения кормовой базы пчеловодства во всех зонах возделывания культуры.

На 18-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2016» в г. Москва сорт был награжден дипломом и золотой медалью.

Выводы

Таким образом, результаты анализа опытных данных свидетельствуют о том, что:

-

- по возрастающей степени изменчивости основные элементы структуры семенной

продуктивности чины посевной располагаются в следующем порядке: число семян в бобе – 22,6%;

масса 1000 семян – 25,8%; К хоз –30,5%; число продуктивных узлов – 35,5%; число бобов на растении – 48,3%; масса бобов с растения – 49,5%; число семян с растения – 51,1%; масса семян с растения – 51,5%;

-

- выделены сортообразцы, показавшие за годы изучения наиболее высокую урожайность – от 5,0 до 5,8 т/га: среднеевропейская группа – к-1702 (Франция), к-1200 (Башкирия), к-1707 (Франция), к1211 (Татария), к-1209 (Татария), к-615706 (Украина); анатолийская группа: к-1229, к-1215, к-1228 (Азербайджан);

-

- создан и внесен в Госреестр высокоурожайный сорт чины посевной Славянка.

Список литературы Создание и оценка селекционного материала чины посевной в условиях северной части ЦЧР

- Наумкин, В.П., Донской, М.М., Донская, М.В. Возделывание чины посевной как медоносной культуры: рекомендации/В.П. Наумкин, М.М. Донской, М.В. Донская//Орел: ОрелГАУ, 2014. -32 с.

- Дегунова, Н.Б. Использование однолетних бобовых культур в условиях Новгородской области (Рекомендации)/Н.Б. Дегунова, В.В. Клокова, Н.К. Рушева. -Великий Новгород, 2011. -24 с.

- Евтушенко, Е.В. Продуктивность чины посевной в одновидовом и смешанном посевах в приазовской зоне Ростовской области: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. с.-х. наук: специальность 06.01.01 «Общее земледелие»/Е.В. Евтушенко. -пос. Персиановский, 2011. -22 с.

- Велкова, Н.И., Донская, М.В., Наумкин В.П. Медоносные смеси чины посевной с горчицей белой/Н.И. Велкова, М.В. Донская, В.П. Наумкин//Пчеловодство, 2016. -№4. -С. 22-24.

- Донская, М.В., Велкова, Н.И., Наумкин В.П. Изучение морфобиологических признаков и урожайности совместных посевов чины с горчицей белой/М.В. Донская, Н.И. Велкова, В.П. Наумкин//Зернобобовые и крупяные культуры, 2016. -№1(17). -С. 63-67.