Создание и развитие систем управления движением транспортных космических кораблей союз и прогресс: опыт эксплуатации, планируемая модернизация

Автор: Легостаев В.П., Микрин Е.А., Орловский И.В., Борисенко Ю.Н., Платонов В.Н., Евдокимов С.Н.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Обзоры

Статья в выпуске: 3 т.1, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142185607

IDR: 142185607

Текст обзорной статьи Создание и развитие систем управления движением транспортных космических кораблей союз и прогресс: опыт эксплуатации, планируемая модернизация

Существующая Международная космическая станция (МКС/ISS) создана для обширных научных международных исследований на низких орбитах вблизи Земли. МКС состоит из двух сегментов — российского (РС/RS) и американского (АС/USOS). Модули других международных партнёров интегрированы в эти два сегмента (рис. 1).

Рис. 1

Транспортировка экипажей на МКС осуществляется американскими космическими кораблями «Shuttle» и российскими кораблями «Союз».

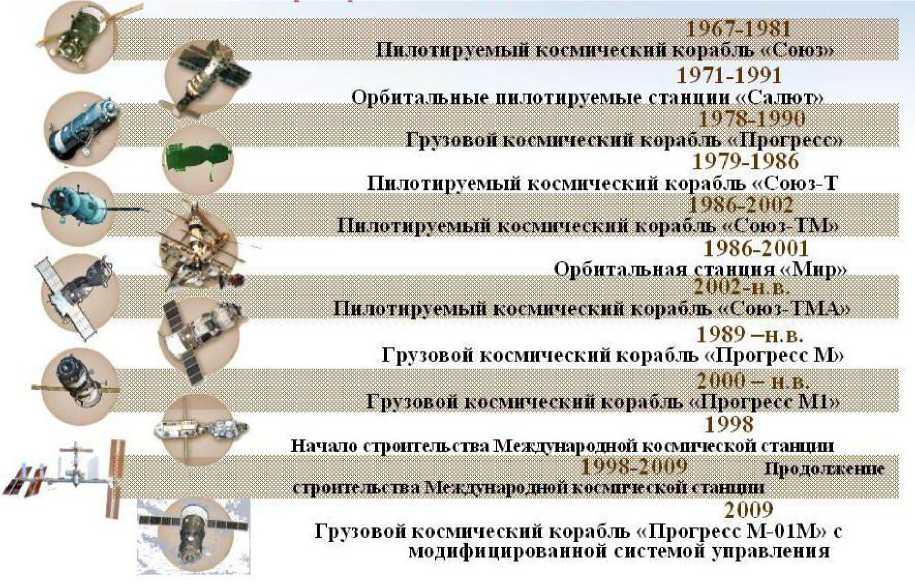

Транспортный корабль «Союз» эксплуатируется уже более 40 лет, продемонстрировав надёжную и безопасную доставку экипажей на космические станции. С тех пор системы кораблей «Союз» несколько раз модернизировались, каждый раз расширяя свои функциональные возможности, повышая свою надежность, безопасность и эффективность (рис. 2).

При этапных изменениях модифицировалось также и название корабля: «Союз», затем «Союз Т», «Союз ТМ», в настоящее время эксплуатируется «Союз ТМА».

Первые транспортные корабли «Союз» управлялись как в основном автоматическом, так и в резервном ручном контуре аналоговыми системами управления.

I. «Союз Т» и «Прогресс»

С 1979 года эксплуатировался корабль «Союз Т», система управления которого построена на основе бортового цифрового вычислительного комплекса (БЦВК) «Аргон-16». Была сменена также датчиковая аппаратура, заменена двигательная установка, модернизированы все системы. Алгоритмы БЦВК позволили организовать оптимальное управление ориентацией, маневрированием на орбите, автономным сближением и стыковкой со станция-

ТРУДЫ МФТИ. — 2009. — Том 1, № 3 ми. Был создан комплекс программ, занимающихся автоматическим распознаванием отказов и выходом из нештатных ситуаций.

Основным датчиком, измеряющим параметры относительного движения корабля и станции при выполнении сближения и стыковки с дальности 25 км, являлся бортовой нерезервированный радиолокатор «Игла» с ретранслятором на станции. («Игла» использовалась как на кораблях «Союз» и «Прогресс» с аналоговой системой управления, так и на корабле «Союз Т» с цифровой системой.)

При сближении и причаливании система управления станции по угловым измерениям ретрансляционной аппаратуры «Иглы», установленной на станции, подворачивала станционный стыковочный узел навстречу кораблю.

При необходимости, в нештатных ситуациях, завершающий участок сближения мог быть выполнен при ручном управлении космонавтами корабля.

Грузы на станцию доставлялись в основном грузовыми транспортными кораблями «Прогресс», система управления которых была идентична пилотируемому кораблю «Союз».

ООО

Грузовой космический корабль «Прогресс М1»

■ 1986-2002

Пилотируемый космический корабль «Союз-ТМ

1998-2 009 Продолжение строительства Международной кос метиской станщш

1979-1986

Пилотируемый космический корабль «Союз-Т

1986-2001

Опбитальцая станция «Мир» 2002-и. в.

Пилотируемый космический корабль «Союз-ТМА»

1967-1981

Пилотируемый космический корабль «Союз»

1971-1991

Орбитальные пилотируемые станции «Салют» ' 1978-1990

Грузовой космический корабль «Прогресс М-01М» с модифицированной системой управления

1989 -н.в.

Грузовой космический корабль «Прогресс М»

Начало строительства Международной космической станщш

Рис. 2. История создания транспортных кораблей «Союз» и «Прогресс» 1979 – 2009 годы

II. «Союз ТМ» и «Прогресс М»

Для полётов к крупногабаритной, тяжёлой станции «Мир» постоянного обитания была разработана модификация корабля «Союз ТМ». Одно из главных её отличий — установка на борт дублированного радиолокатора «Курс», обеспечивающего БЦВК измерительной информацией при сближении с дальности 200 км. Это позволило организовать оптимальное автономное управление сближением с даль- ности 600–800 км (до дальности 200 км управление осуществлялось по заложенной с Земли априорной информации об орбитах корабля и станции). При этом станция «Мир» осуществляла экономичную ориентацию в орбитальной или инерциальной системе координат (то есть без выполнения встречной ориентации стыковочным узлом на корабль).

С дальности 400 м осуществлялся облёт корабля к прогнозируемому положению нужного стыковочного узла станции (на «Мире» их было три, на МКС с конца 2009 года для российских кораблей будет четыре).

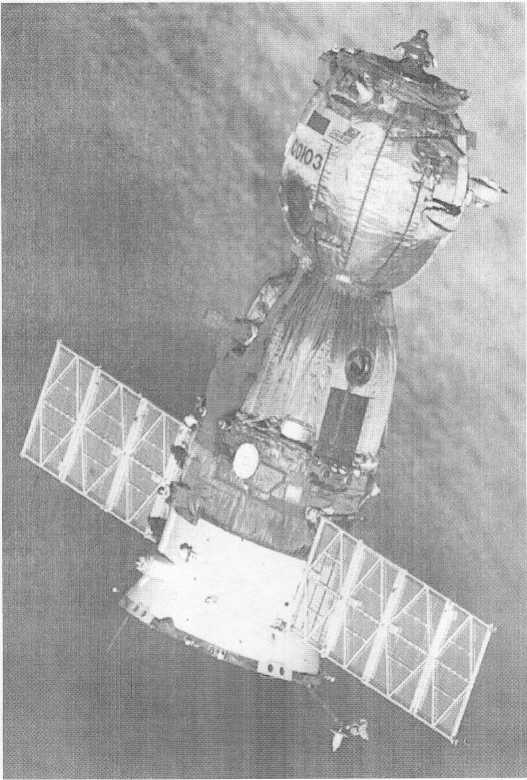

Рис. 3. «Союз ТМА»

В конусе стыковочного узла станции (с полураствором около 30 ° ) локатор «Курс» переключался в режим измерений, позволяющий алгоритмам управления БЦВК осуществить соприкосновение стыковочных узлов корабля и станции с точностью 0 , 1 - 0 , 15 м и относительной скоростью около 0 , 3 м / с.

Грузовые корабли «Прогресс» для полетов к станции «Мир» были заменены кораблями «Прогресс М» с цифровой системой управления, применявшейся в корабле «Союз ТМ». «Прогресс М» был также оборудован аппаратурой телеоператорно-го управления, которая позволяла экипажу станции при нештатных ситуациях осуществлять ручное управление движением грузовика со специального пульта, пользуясь изображением станции и её мишенью на телекамере грузовика, передаваемым на телеэкран станции.

III. «Союз ТМА» и «Прогресс M/M1»

Следующая модификация кораблей «Союз», получившая индекс «Союз ТМА», была разработана для обеспечения пилотируемых транспортных операций с МКС. На рис. 3 представлен внешний вид корабля.

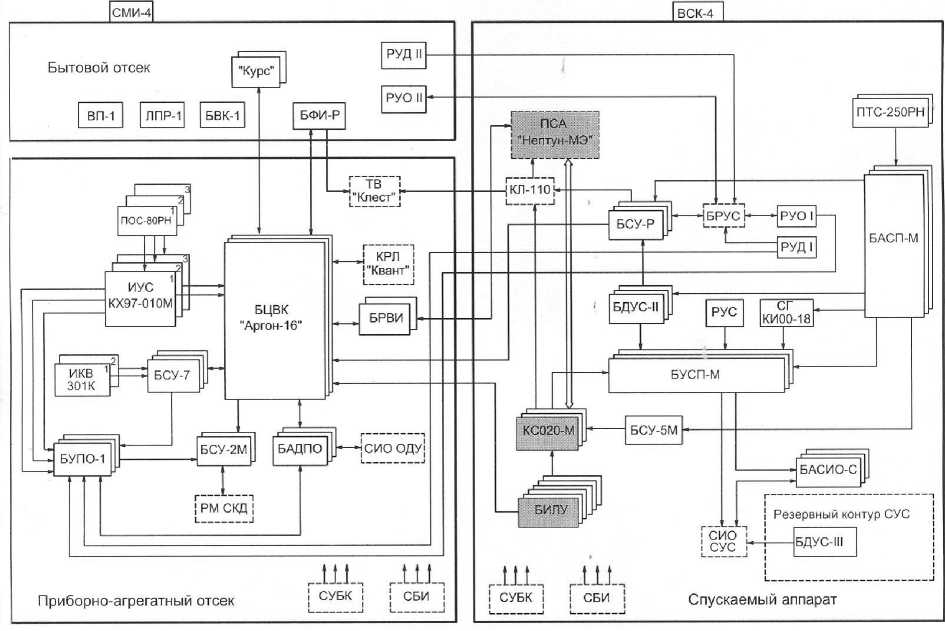

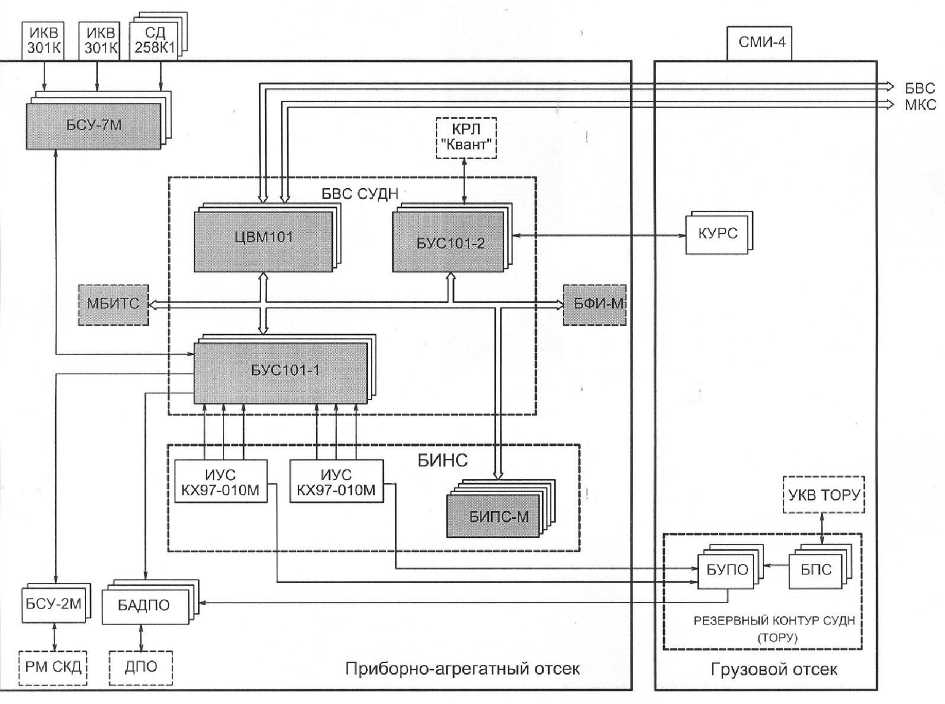

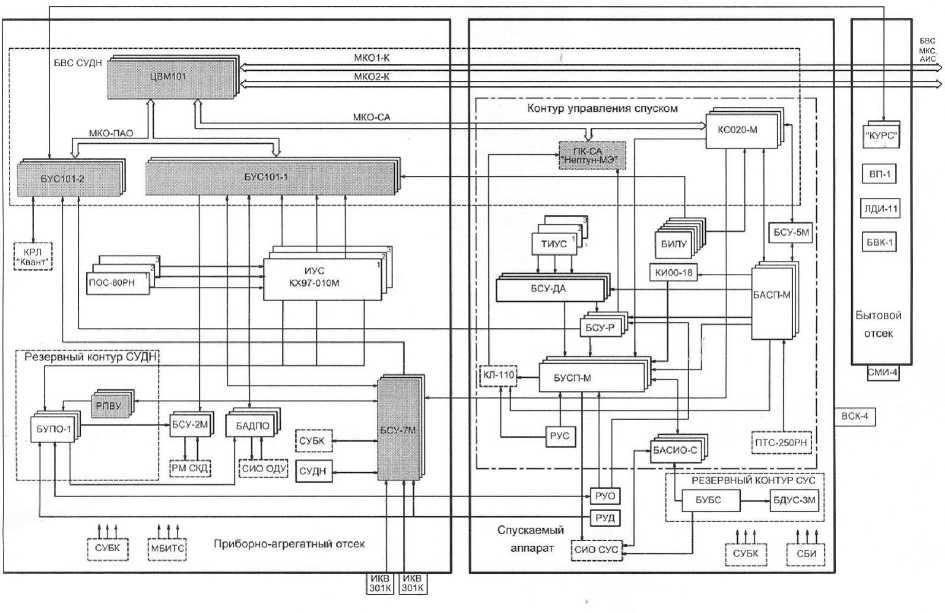

Структурная схема системы управления движением (СУД) корабля представлена на рис. 4.

Аппаратура СУД рассредоточена по трём отсекам: спускаемому аппарату (СА), возвращаемому на Землю, приборноагрегатному (ПАО) и бытовому отсеку (БО). Заштрихованным отмечены доработанные по сравнению в «Союзом ТМ» приборы: шестиосный акселерометр БИЛУ, компьютер управления спуском КС020-М и оборудованный компьютерами пульт космонавтов «Нептун-МЭ» (рис. 5).

Программное обеспечение (ПО) КС020-М с использованием датчиков и аппаратуры спуска реализует путём разворотов спускаемого аппарата по крену управляемый спуск в атмосфере с наведением на заданный полигон Земли.

Максимальная перегрузка при номинальном спуске не превышает 4 g , точность посадки — не хуже 22 км ( 3 о ) относительно расчётной точки.

Основной режим управляемого спуска резервируется в порядке приоритета ручным управляемым спуском, автоматическим баллистическим спуском, резервным баллистическим спуском.

Баллистические спуски выполняются на резервный полигон с большей перегрузкой (до 8 , 5 g ) и с большими разбросами точки посадки (до 150 км).

Унифицированное ПО БЦВК «Аргон-16» кораблей «Союз ТМА» и «Прогресс M/M1», предназначенных для полётов к МКС, было также доработано с целью выполнения повышенных требований безопасности и надёжности выполнения их стыковок к МКС, а также снижения скорости стыковки до 0 , 15 - 0 , 20 м / с.

Предпринятые меры обеспечили выполнение стыковок к МКС всех направленных к ней российских кораблей «Союз» и «Прогресс», в том числе при возникавших нештатных ситуациях, что подтверждает правильность разработанных схем и алгоритмов обеспечения надежности и безопасности.

К марту 2009 года к МКС выполнено 61 стыковка российских кораблей (включая перестыковки «Союзов» и стыковку корабля «Прогресс», доставившего на МКС модуль СО-1).

Рис. 4. Структурная схема системы управления движением (СУД) «Союз ТМА»

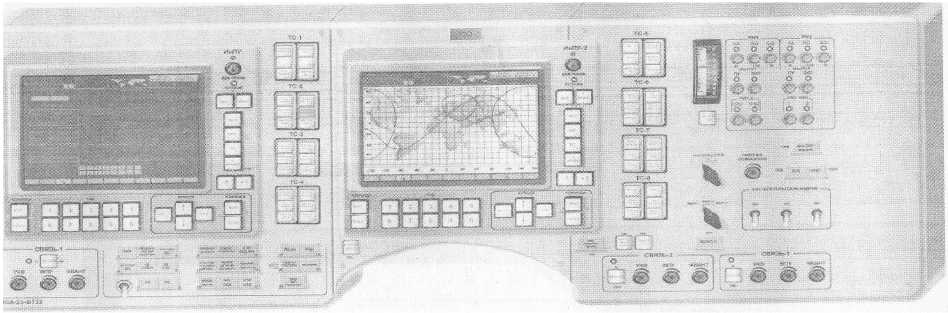

Рис. 5. Пульт космонавтов «Нептун-МЭ»

Статистика автоматических и ручных стыковок к МКС российских кораблей и нештатных ситуаций при их выполнении приведена в табл. 1.

Наиболее тяжелая нештатная ситуация сложилась при стыковке «Союза ТМА-5», когда при приближении к МКС произошел нерасчётный отказ одного из тормозных двигателей, что привело к значительному падению эффективности торможения. Тем не менее контрольные алгоритмы, не рассчитанные на подобный отказ, на дальности около 40 м выявили аномальность работы двигателей и остановили движение корабля на МКС. Экипажу была дана рекомендация выбрать другую пару тормозных двигателей и продолжить причаливание «Союза» к МКС при ручном управлении, что и было успешно реализовано.

Таблица 1

Статистика автоматических и ручных стыковок к МКС российских кораблей и нештатных ситуаций при их выполнении

|

Стыковки |

«Прогресс М», «Прогресс М1», «Прогресс» с СО-1 |

«Прогресс M-01M» |

«Союз ТМ» |

«Союз ТМА» |

Итого |

|

Полностью автоматические |

30 |

4 |

12 |

46 |

|

|

В том числе преодолённых нештатных ситуаций при автоматических стыковках |

1 |

1 |

2 |

4 |

|

|

Автоматическое сближение и плановое ручное причаливание |

1 (Переход на ТОРУ) |

1 |

|||

|

Автоматическое сближение и ручное управление причаливанием при нештатных ситуациях |

2 (Переход на ТОРУ) |

1 |

1 |

4 |

|

|

Ручные перестыковки |

4 |

7 |

11 |

||

|

Всего штатных стыковок и перестыковок |

30 |

7 |

17 |

54 |

|

|

Всего стыковок при нештатных ситуациях |

3 |

1 |

1 |

3 |

8 |

|

Всего стыковок с ручным управлением при причаливании |

3 |

1 |

4 |

8 |

16 |

|

ВСЕГО СТЫКОВОК |

33 |

8 |

20 |

61 |

Рис. 6. Структурная схема модернизированной СУД корабля «Прогресс M-01M»

-

IV. «Союз ТМА» с модифицированной системой управления и «Прогресс M-01M»

В настоящее время проводится новый этап модернизации кораблей «Союз» и «Прогресс».

Эта модернизация отличается от предыдущих тем, что она связана не с текущей необходимостью её проведения (создание «Союза Т» был связано с необходимостью обеспечения полёта 3-х человек на корабле, «Союза ТМ» — обеспечение полётов к тяжёлой станции «Мир», «Союза ТМА» — обеспечение полётов к МКС).

Целью проходящей модернизации прежде всего является создание потенциала для перспективных российских транспортных кораблей. Структура новой системы управления, архитектура, возможности нового ПО, модульность его построения позволяют сравнительно легко адаптировать её к новым датчикам, к новым за- дачам, к принципиально другим конструкциям будущих кораблей.

В ноябре 2008 года состоялся первый полёт к МКС нового грузового корабля «Прогресс M-01M» с модернизированной системой управления, представленной на схеме рис. 6.

На схеме закрашены новые приборы.

Главным объектом модернизации стал новый цифровой вычислительный комплекс: устаревший «Аргон-16» сменила современная, постоянно работающая на орбите ЦВМ101 вместе с блоками согласующих устройств (БУС101-1 и БУС101-2).

ЦВМ101 — троированный, аппаратно мажорированный компьютер с процессором RISC 3081, что особенно важно для реализации сложных алгоритмов СУДН.

Случай двойного отказа БЦВК на участке причаливания резервируется (как и на «Прогрессе М») с использованием системы ТОРУ.

Кроме того, в системе управления одноосный троированный акселерометр заменен на пятиосный БИПС-М (оси расположены по конусу, что позволяет использовать прибор при одном и даже двух отка- зах, а также использовать измерительную информацию акселерометра по трём связанным осям корабля).

На борт установлена новая цифровая телеметрическая система МБИТС. Заменен блок формирования изображений (БФИ-М) на бортовом дисплее, передаваемый по телевизионному каналу в Центр управления полетом и на пульт экипажа МКС.

Модернизирован коммутационно-пре-образующий блок системы управления БСУ-7M.

Заново перекомплексировано программное обеспечение (ПО) системы управления.

Новое ПО прошло полный цикл моделирования режимов управления и отработки на стендах.

Замеренные на стендах ресурсы ЦВМ101, оставшиеся после реализации ПО «Прогресса M-01M», составляют около 60% по каждой позиции (память ПЗУ, ОЗУ, времени работы программ на такте), что подтверждает возможность дальнейшей модернизации СУДН на основе использования ЦВМ101 и её дальнейших модификаций. Разработанное ПО может быть также адаптировано для использования и на других современных бортовых ЦВМ.

Программы БИНС (бескарданной инерциальной навигационной системы) по информации датчиков угловых скоростей математически моделируют положение связанного базиса корабля относительно инерциальных (текущего и J2000), орбитального и других базисов.

Сейчас в качестве датчиков угловых скоростей используются поплавковые КХ 97 — 010 М. Их в ближайшей перспективе планируется заменить на волоконнооптические трёхосные измерители ТИУС, а затем на шестиосные (оси по гексаде) ИУС-М, позволяющие держать 2–3 отказа.

Начальная выставка базисов и последующая их коррекция осуществляется с помощью прибора ИКВ (инфракрасной вертикали Земли), измеряющего два угла рассогласования измерительной оси прибора с направлением на центр Земли.

ПО ЦВМ101 позволяет вместо ИКВ использовать для той же цели аппаратуру спутниковой навигации АСН (планируется установить на российские корабли в ближайшей перспективе), а при необходимости использовать и высокоточные звёздные датчики.

Основным датчиком при автономном сближении сейчас является уникальный радиолокатор «Курс», дающий измерения с дальности 200 км практически в полной сфере вокруг станции МКС.

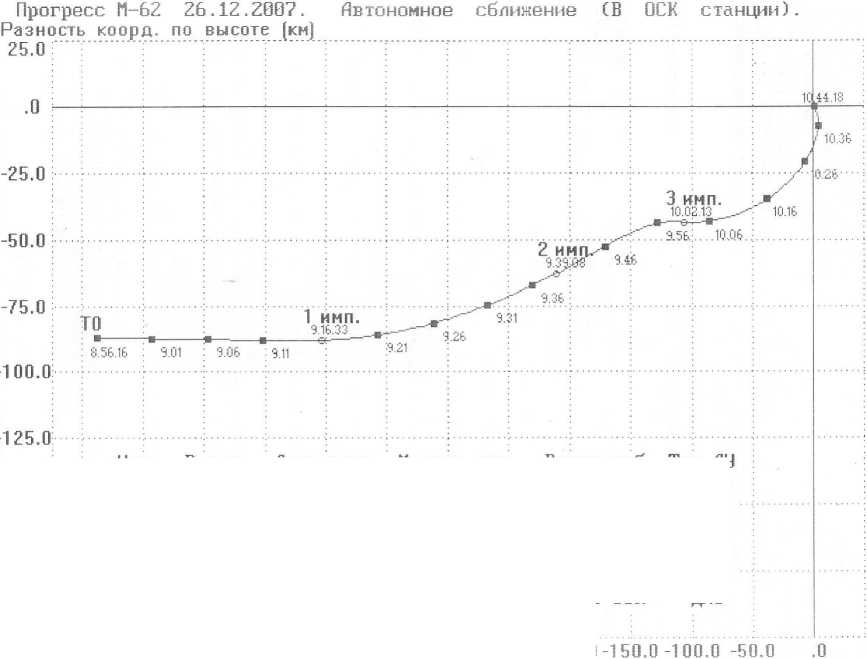

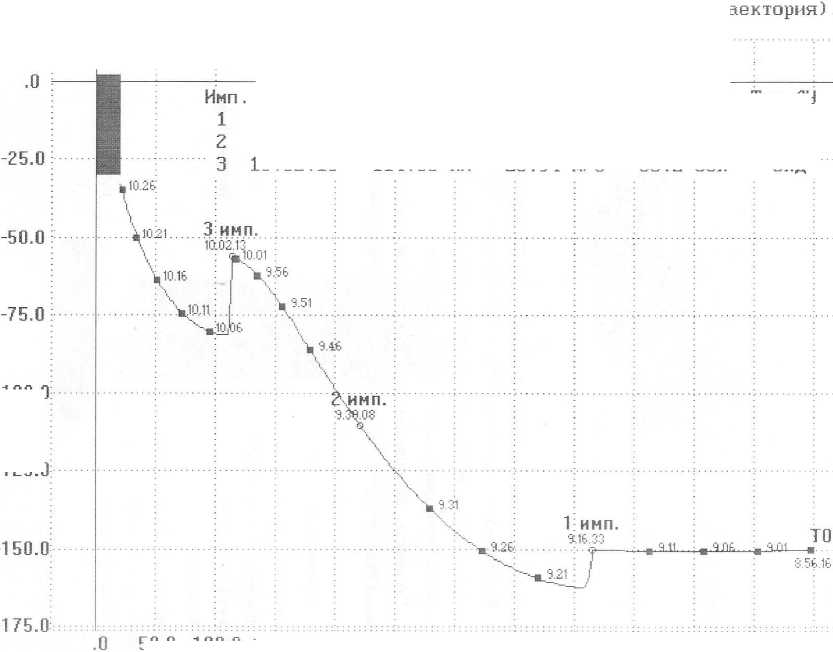

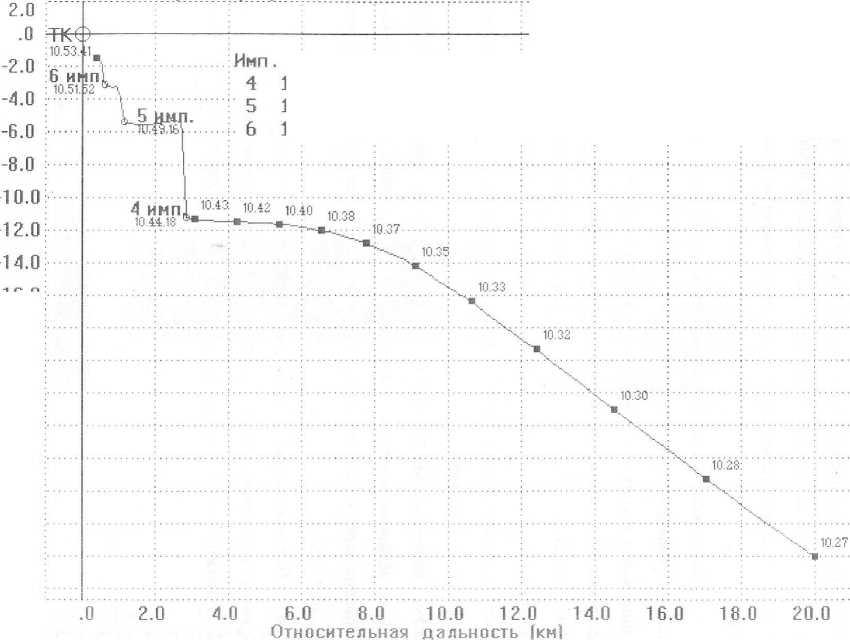

В соответствии с его возможностями построены схемы автономного сближения кораблей «Прогресс» и «Союз». На рис. 7–10 проиллюстрировано выполнение движения полёта корабля по этим схемам. На рис. 7 и 8 в качестве примера приведены траектории движения полёта корабля «Прогресс М-52» (движение в плоскости орбиты станции с дальности 600 км и вблизи МКС). На рис. 9 и 10 — относительное движение в фазовой плоскости р,р с дальности 600 км и на дальностях ближе 20 км.

В ближайшее время планируется дополнить при сближении использование аппаратуры «Курс» измерениями аппаратуры АСН.

В перспективе рассматривается замена радиолокатора сближения «Курс» на использование на дальнем участке сближения АСН на корабле, АСН на станции и МБРЛ (межбортовая радиолиния), а на ближнем участке — оптическим локатором и/или видеометром.

Рассматривается также использование на ближнем участке аппаратуры «Курс ММ», работающей в миллиметровом радиодиапазоне. Выбор новой аппаратуры сближения будет сделан на основе анализа её технологичности, эффективности, надёжности, соотношения «цена/качество».

В соответствии с ограничениями новой аппаратуры по дальности действия и конусом работы вокруг стыковочных узлов МКС или других станций будут доработаны также алгоритмы сближения и причаливания.

В настоящее время в РКК «Энергия» форсируются работы по внедрению ЦВМ101 в систему управления «Союза ТМА» новой серии.

Блок-схема СУД этого корабля приведена на рис. 11.

На схеме заштрихованы новые или модернизированные приборы: СУ по отношению к СУ существующего «Союза ТМА».

-150.0

-175.0

Имп.

■ 2

|

Время |

Дальность |

Модуль имп. |

Время раб. |

Тип ДУ |

|

9.16.33 |

415.17 км |

12.65 м/с |

35.0 сек |

скд |

|

9.39.В8 |

221.21 км |

1.14 м/с |

28.6 сек |

ДПО |

|

10.02.13 |

114.86 км |

25.94 м/с |

66.2 сек |

скд |

|

10.44.18 |

2.84 км |

7.11 м/с |

21.4 сек |

СКД |

|

10.49.16 |

1.16 км |

4.95 м/с |

58.4 сек |

ДПО |

|

10.51.52 |

.60 км |

2.41 м/с |

33.4 сек |

ДПО |

-200.0 - .......;..........:..............-..........: : ■ -;............

-600.0 -550.0 -500-0 -450.0 -400.0 -350.0 -300.0 -250.0 -200.0 Разность коорд. вдоль орбиты |км]

Рис. 7

Прогресс М-62 26.12.2007. Автономное сближение (В ОСК станции). Разность коорд. по высоте (км]

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

-5.0

___fi ИМП

10.51.52

0.53.41

тк

5-

-ftMflr .49.16

4 имп.

.10.44,18...

104;

10.41

'^10.40

Имп. Время

10.44.18

10.49.16

10.51.52

Дальность

2.84 км

1.16 км . 60 КМ

Модуль имп.

7.11 м/с

4.95 м/с

2.41 м/с

Время раб. 21.4 сек 58.4 сек 33.4 сек

Тип ДУ СКД ДПО ДПО

4 ю.:

.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Разность коорд. вдоль орбиты [км]

Прогресс М-62 26.12.2007. Автономное сблинение (Фазовая

Относительная скорость (м/с]

Рис. 9

50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 550.0 600.0 Относительная дальность [км]

|

Время |

Дальность |

Модуль имп. |

Время раб. |

Тип ДУ |

|

9.16.33 |

415.17 км |

12.65 м/с |

35.0 сек |

скд |

|

9.39.08 |

221.21 км |

1.14 м/с |

28.6 сек |

ДПО |

|

10.02.13 |

114.86 км |

25.94 м/с |

66.2 сек |

СКД |

-100.0

-125.0

Прогресс М-62 26.12.2007. Автономное сближение (Фазовая траектория). Относительная скорость ' ’ ’

-16.0

-18.0

-20.0

-22.0

-24.0

-26.0

-28.0

-30.0

-32.0

-34.0

|

Время |

Дальность |

Нодуль имп. |

Время раб. |

Тип ДУ |

|

10.44.18 |

2.84 км |

7.11 м/с |

21.4 сек |

СКД : |

|

18.49.16 |

1.16 км |

4.95 м/с |

58.4 сек |

ДПО : |

|

10.51.52 |

,60 км |

2.41 м/с |

33.4 сек |

ДПО : |

Рис. 11. Структурная схема модернизированной СУД транспортного корабля «Союз ТМА»

Как и на «Прогрессе M-01M», главный модернизируемый прибор — это БЦВМ ЦВМ101 с новым программным обеспечением. Ядром ПО ЦВМ101 модернизированного корабля «Союз» является ПО «Прогресс M-01M».

На новый «Союз» также планируется установить модернизированный пульт космонавтов «Нептун» с более современными вычислительными средствами и средствами отображения информации.

Новый пульт пройдёт испытания в составе корабля «Союз ТМА-15», полет которого состоится в мае 2009 года.

Все компьютеры «Союз ТМА» с модифицированной системой управления (ЦВМ101, КС020, компьютеры пульта) объединяются в единую вычислительную сеть — БЦВК. БЦВК интегрируется в бортовую вычислительную систему МКС после стыковки «Союза» к станции. Это позволит оперативно изменять в БЦВК «Союза» навигационную информацию в случае необходимости выполнения срочного спуска «Союза» с экипажем на Землю, что также удобно и для выполнения штатного спуска корабля.

V. Выводы

В ноябре 2008 года выполнен полёт корабля «Прогресс M-01M», готовится к полету второй грузовой корабль «Прогресс M-02M» с модернизированной системой управления, построенной на базе современного компьютера ЦВМ101.

На основе использования ЦВМ101 в РКК «Энергия» проводится также модернизация системы управления пилотируемого корабля «Союз ТМА».

Архитектура модернизированной системы управления кораблей «Прогресс M-01M» и модернизированного корабля «Союз ТМА», архитектура разработанного ПО пульта космонавтов «Нептун МЭ» и модернизированного ПО компьютера управления спуском КС020-М (корабля «Союз ТМА») закладывают основу для дальнейшей модернизации пилотируемых и грузовых российских кораблей, для модернизации и смены аппаратуры СУДН и использования её на будущих российских кораблях.