Создание и верификация взаимосогласованной базы входной информации имитационной модели транспорта радионуклидов 137Cs и 131I по пищевой цепочке на инструментальных радиоэкологических данных (по материалам "Пражского" и "Варшавского" сценариев проекта МАГАТЭ EMRAS)

Автор: Власов О.К., Краевский П., Бартускова М., Малатова И., Щукина Н.В., Чекин С.Ю., Туманов К.А., Звонова И.А.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.28, 2019 года.

Бесплатный доступ

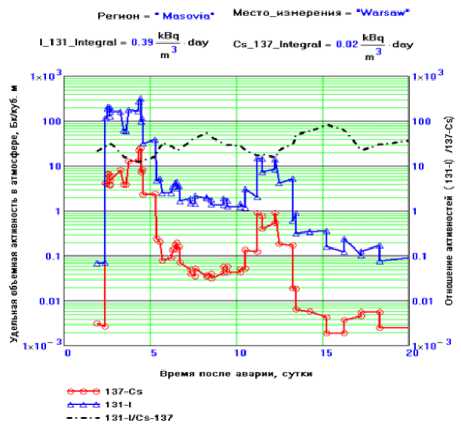

Излагается технология создания взаимосогласованной базы входных данных имитационной радиоэкологической модели после радиационной аварии с выбросом продуктов в атмосферу. В набор данных для объектов исследования (населённые пункты или их ареалы) входят средние за период основных выпадений или временные зависимости удельных объёмных активностей 137Cs в атмосфере, осадки в период выпадений, плотности выпадения 137Cs. Данные плотностей выпадения 137Cs на территориях центральных частей регионов Мазовии (Польша) и Богемии (Чехия) после аварии на ЧАЭС, метеоданные об осадках и инструментальные данные о динамике активностей 131I и 137Cs в атмосфере указывают на их слабую пространственную вариабельность, что свидетельствует о сравнительно однородной структуре параметров радиоактивного загрязнения атмосферы и слабых локальных осадках в период основных радиоактивных выпадений в этих регионах. Максимальные значения удельных объёмных активностей 131I и 137Cs атмосфере в период первого пика выпадений в Богемии и Мазовии практически совпадают. В Мазовии в период с 11 по 13 сутки после аварии, в отличие от Богемии, наблюдался второй пик активностей 131I и 137Cs в атмосфере с их максимальными значениями приблизительно на порядок меньшими, чем в первом пике. Интегралы удельных объёмных активностей 131I и 137Cs в кБк/м3×сут составили в Мазовии 0,39 и 0,023 соответственно; в Богемии - 0,2 и 0,03 соответственно. Среднее за период основных выпадений значение отношения удельных объёмных активностей 131I к 137Cs в атмосфере Мазовии было равно 17,2, что в 2,3 раза больше, чем в Богемии, равном 7,1. Несогласование базы входных данных проявляется в существенных различиях в инструментальных плотностях выпадения 137Cs в населённых пунктах и реконструированных по модели прямого расчёта: активность 137Cs в атмосфере - метеоданные об осадках. Для согласования входных данных используются модели однородного облака - неоднородных осадков и неоднородного облака - однородных осадков. В целом для населённых пунктов прямой расчёт плотностей выпадения 137Cs по модели несогласованных данных (однородное облако - метеоданные об осадках) даёт существенное отличие как от инструментальных данных, так и от моделей согласованных данных (однородное облако - неоднородные эффективные осадки) и (неоднородное облако - однородные осадки по метеоданным). Причём тем большее, чем больше плотность выпадения 137Cs. При существовавшей динамике параметров активностей радионуклидов в атмосфере влияние осадков на плотности выпадения 131I и 137Cs и удельные активности 131I и 137Cs в растительности начинает проявляться только при их величинах, больших 0,2 мм. Для травы оно заканчивается при осадках, больших 1-2 мм. Для 131I это влияние меньше, чем для 137Cs. Существовавшие в регионах различия в динамике активностей 137Cs и 131I в атмосфере привели к тому, что плотности «сухих» выпадений 131I и его выпадений с осадками 10 мм на растительность были в 1,8 и 2,1 раз больше, чем в Богемии, а для 137Cs - меньше соответственно в 1,8 и в 1,4 раза. Фактически это означает, что в таком же соотношении были и дозы внутреннего облучения щитовидной железы и доз на всё тело населения Мазовии и Богемии. Использование взаимосогласованных данных, в первую очередь осадков в период выпадений и параметров загрязнения атмосферы, приводит к адекватному воспроизведению инструментальных данных о плотностях выпадений 137Cs на местность, к существенному уменьшению неопределённостей транспорта 137Cs и 131I по пищевой цепочке и, как следствие, более точной реконструкции доз внутреннего облучения населения загрязнённых территорий.

Авария на чаэс, имитационная модель в радиоэкологических исследованиях, проект магатэ emras, активность 137cs и 131i в атмосфере, формы 131i в атмосфере, осадки за период выпадений, плотность выпадений 137cs на почву, верификация радиоэкологической модели, транспорт радионуклидов по трофической цепочке, реконструкции доз внутреннего облучения

Короткий адрес: https://sciup.org/170171441

IDR: 170171441 | УДК: 504.054:614.876 | DOI: 10.21870/0131-3878-2019-28-3-5-23

Текст научной статьи Создание и верификация взаимосогласованной базы входной информации имитационной модели транспорта радионуклидов 137Cs и 131I по пищевой цепочке на инструментальных радиоэкологических данных (по материалам "Пражского" и "Варшавского" сценариев проекта МАГАТЭ EMRAS)

В 2003 г. Международное агентство по атомной энергии (IAEA) инициировало 4-летний международный проект «Радиоэкологическое моделирование в интересах радиационной безопасности (EMRAS)». Основной целью программы было развитие, сравнение и тестирование радиоэкологических моделей для оценок радиоактивного облучения людей и радиологического влияние на флору и фауну при реальных и потенциальных радиационных авариях с выбросами продуктов в окружающую среду. Важно было проверить степень максимальных возможностей и надёжность предсказаний таких моделей при сравнении расчётных и фактических данных о загрязнении окружающей среды при реальных авариях, а также при сравнении результатов прогнозов по различным моделям.

Фактические данные и сценарии входных данных, необходимых для проведения расчётов, были предоставлены участникам программы экспертами различных стран. Отличительной особенностью программы EMRAS была возможность тестирования моделей на инструментальных радиоэкологических данных о состоянии окружающей среды.

Несколько рабочих групп, специализирующихся на различных аспектах экологического мониторинга, принимало участие в проекте EMRAS. Участники рабочей группы по проблеме выброса 131I в окружающую среду после аварии на Чернобыльской АЭС выполнили радиоэкологическое моделирование переноса 131I по цепочке: атмосфера – почва, растительность – молоко – щитовидная железа (ЩЖ) человека и сравнили данные прогнозов между собой с данными о состоянии окружающей среды. Всего было выполнено три сценария «слепых» расчётов: «Плавский», «Варшавский» и «Пражский» без предоставления данных прямых измерений активностей 131I в выпадениях, растительности и в молоке на молочных фермах и ЩЖ обследованных жителей. Конечным результатом модельных расчётов были оценки динамики активностей 131I в ЩЖ жителей и доз внутреннего облучения населения за счёт ингаляции и употребления в пищу загрязнённых молока и зелени.

По итогам проекта EMRAS был опубликован технический доклад МАГАТЭ, отражающий основные результаты всех рабочих групп [1], и работа [2] с изложением результатов работы «йодной» рабочей группы по «Пражскому» сценарию. В данной статье представлены материалы, дополняющие [1, 2].

Отличительными особенностями баз инструментальных данных активностей 131I в зелени, 137Cs и 131I в молоке «Варшавского» и «Пражского» сценариев проекта МАГАТЭ EMRAS являются серии многократных измерений, полученные в различных населённых пунктах на значительной территории провинций Мазовии («Варшавский» сценарий) и Богемии («Пражский» сценарий) с разными плотностями выпадения 137Cs. Многократные измерения позволяют выполнять верификацию динамических свойств расчётных моделей и оценить влияние основных факторов на динамику загрязнения растительности и молока. Верификация радиоэкологической модели на инструментальных данных динамики активностей 137Cs и 131I в молоке в переходный период от зимнего к летнему сезону с последующими сценарными расчётами с различными режимами содержания и кормления молочного скота могут помочь выбрать их оптимальные варианты.

Использование инструментальных данных для различных населённых пунктов дало возможность выполнить исследование основных закономерностей транспорта радионуклидов по трофической цепочке в зависимости от погодных условий, осадков за период выпадений, пара- метров загрязнения атмосферы 137Cs, плотностей выпадения 137Cs и особенностей содержания и кормления молочных коров.

В настоящей работе приводится анализ параметров радиоактивного загрязнения атмосферы в Мазовии и Богемии после аварии на ЧАЭС. Излагается технология взаимного согласования исходных данных «Пражского» и «Варшавского» сценариев при создании полного набора входных данных радиоэкологических моделей для исследования транспорта 137Cs по трофической цепочке. В качестве примера модели используется модель [3].

Полученные данные анализируются для выяснения причин расхождения расчётных и инструментальных данных. На основе результатов анализа выбираются правдоподобные сценарии расчётов, приводящие к наилучшему их согласию.

Входные данные радиоэкологической модели

Для исследования процессов переноса продуктов радиационных аварий с выбросом в атмосферу по пищевой цепочке с использованием радиоэкологической модели [3] необходима информация о динамике следующих параметров: удельных объёмных активностей и форм нахождения радионуклидов в атмосфере, среднесуточных температур воздуха с начала вегетационного периода, осадков с начала радиоактивных выпадений и урожайности сельскохозяйственных культур в год аварии.

Как правило, измерения разных параметров производятся в разных местах: метеоданные – на метеостанциях, параметры радиоактивности атмосферы – в лабораториях научных институтов, радиоэкологические измерения плотностей выпадения радионуклидов, места отбора проб почв растительности и молока с их последующей радиометрией и спектрометрией – на загрязнённой территории. В связи с этим необходимо проведение специальной процедуры получения полного набора входных данных для всей исследуемой территории или отдельных её мест. Обычно для этого используются модели однородного облака – неоднородных осадков и неоднородного облака – однородных осадков.

В модели однородного облака – неоднородных осадков вся исследуемая территория разбивается на отдельные кластеры, в каждом из которых проводились измерения параметров загрязнения атмосферы. Кластеры выбираются таким образом, чтобы при наличии в них измерений активностей радионуклидов в атмосфере в разных местах их интерполяционные временные зависимости были бы представительны для всего кластера. Для выбранных кластеров предполагается пространственная однородность динамики параметров загрязнения атмосферы, а пространственная неоднородность плотностей выпадения радионуклидов по территории кластера обусловлена неоднородностью осадков за период радиоактивных выпадений. С учётом турбулентных процессов в атмосфере и разворота ветра по её высоте размеры кластера, как правило, не должны превышать 0,1 расстояния между кластером и местом аварии. Этому условию удовлетворяет вся Богемия и исследуемые зоны Мазовии с инструментальными радиоэкологическими данными (рис. 1). Дополнительным условием преимущественной применимости модели однородного облака является наличие в кластере существенного, не менее чем на порядок, размаха в плотностях выпадения 137Cs.

137Cs, кБк/м2

– столицы государств

Рис. 1. Плотности выпадения 137Cs на исследуемых территориях Мазовии и Богемии.

Для восстановления распределения осадков по территории кластера используются данные о плотностях выпадения 137Cs на исследуемой территории. Величина осадков в данном месте (НП) рассчитывается по соотношению:

Cs σ НП

6 2

k ν ds

С Cs (т ) • d т

∫ кластер dep _ е 1______________________

RНП = Cs где R dep – средняя скорость выпадения осадков за период выпадений, мм/сут; σ Cs – плотность выпадения 137Cs в данном месте, кБк/м2; СCsacm(t) - динамика удельной объёмной активности 137Cs в атмосфере над территорией кластера, кБк/м3; θ1, θ2 – начало и окончание основных радиоактивных выпадений в кластере, сут; ν dry – скорость «сухих» выпадений 137Cs, мм/сут.

Если в каком-либо месте кластера плотность выпадения 137Cs меньше плотности «сухих» выпадений, динамика удельной объёмной активности 137Cs в атмосфере над ним С Cs рассчитывается по соотношению:

Cs

Cs Cs σ НП

СНП ( t ) С кластер ( t ) Cs , (2)

° dry, НП где aCsy нп = vdry J С Csacm(Дт) - плотность «сухих» выпадений 137Cs в данном месте, кБк/м2.

Замена параметра С Csacm ер( t ) на С Cs (t ) в соотношении (1) приводит к нулевым осадкам.

В модели неоднородного облака – однородных осадков вся исследуемая территория так же разбивается на отдельные кластеры, в каждом из которых находится одна метеостанция или метеопост с данными об осадках за период выпадений. Учитывая, что пространственная неоднородность осадков на местности при их не обложном характере, как правило, имеет порядок одного-нескольких километров, размер таких кластеров вокруг метеостанции должен быть такого же порядка.

Предполагается, что во всех местах кластера осадки за период выпадений были такими же, как на метеостанции в её расположении. Реконструкция средней за период выпадений удельной объёмной активности 137Cs в атмосфере для данного места производится по данным о плотностях выпадений 137Cs в нём и осадках за период выпадений по метеоданным.

Cs

Cs σ НП

НП = θ

Vds • (6 2 - 6 1) + RWS -J Raster (t ) • d T где R dep – скорость осадков в период основных выпадений, мм/сут; R Cs – коэффициент вы- мывания 137Cs из атмосферы осадками, безразм.

Если в каком-то месте в кластере проводились измерения динамики удельной объёмной активности 137Cs в атмосфере, то она используется для реконструкции в нём осадков за период выпадений по модели однородного облака. Рассмотрим технологию подготовки входных данных для расчётов на примере «Пражского» и «Варшавского» сценариев.

Технология подготовки входных данных

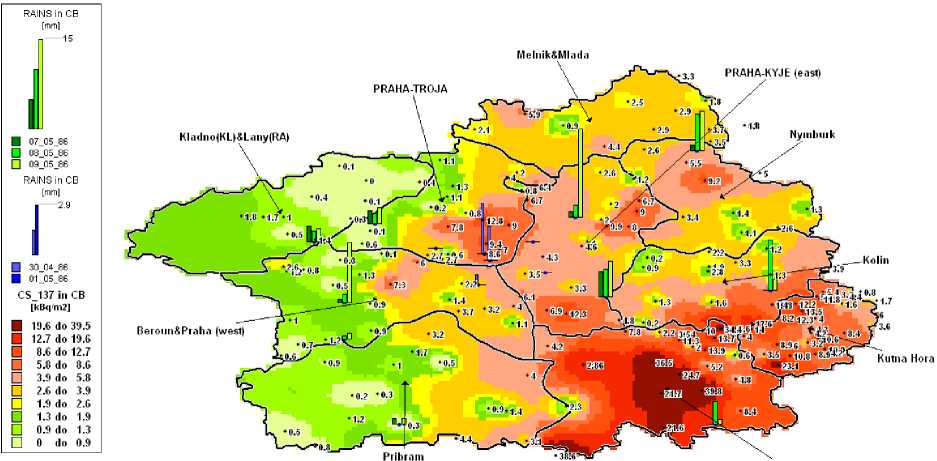

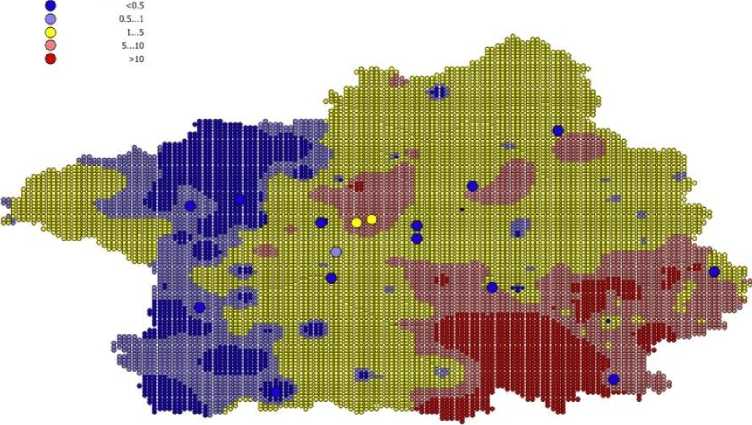

В наиболее полном виде в «Пражском» сценарии представлены данные о плотностях выпадения 137Cs в населённых пунктах центральной части Богемии на почву, не покрытую растительностью. Это данные измерений в 196 населённых пунктах и ГИС-данные для всей её территории на сетке 1×1 км (рис. 2).

BENESOV

Рис. 2. Плотности выпадения 137Cs в центральной части Богемии на почву и осадки на метеостанциях в период с 30 апреля по 9 мая 1986 г.

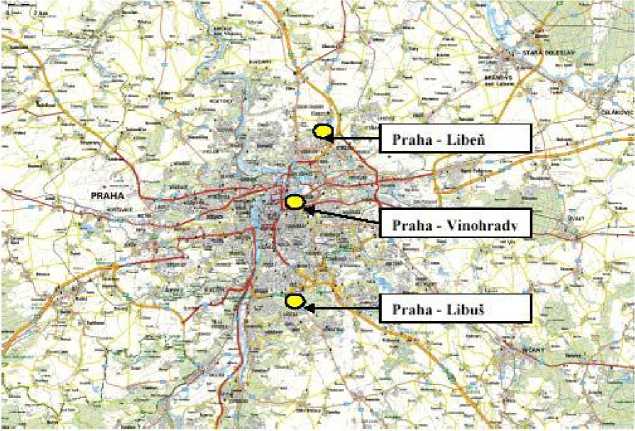

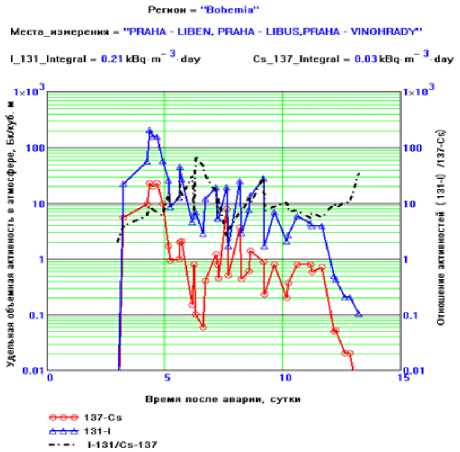

Измерения удельных объёмных активностей аэрозольных форм радионуклидов 131I, 137Cs и 134Cs в атмосфере в Богемии производились в трёх местах Праги (рис. 3): Praha-LIbeň (Czechoslovak academy of science), Praha-Libuš (Czechoslovak Hydrometeorologic Institute) и

Praha-Vinohrady (National Radiation Protection Institute).

Рис. 3. Места проведения измерений удельных объёмных активностей 131I, 137Cs и 134Cs в атмосфере в Праге.

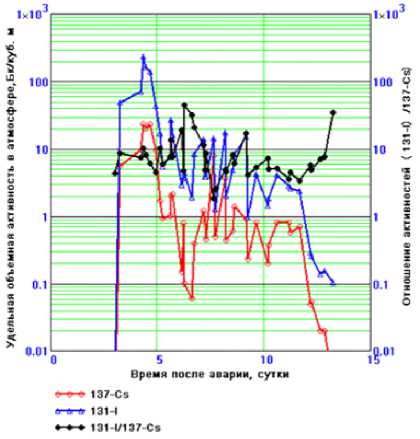

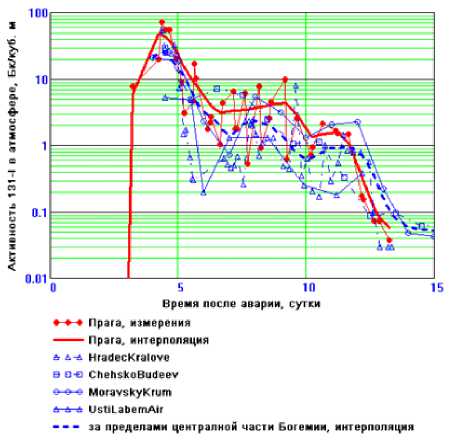

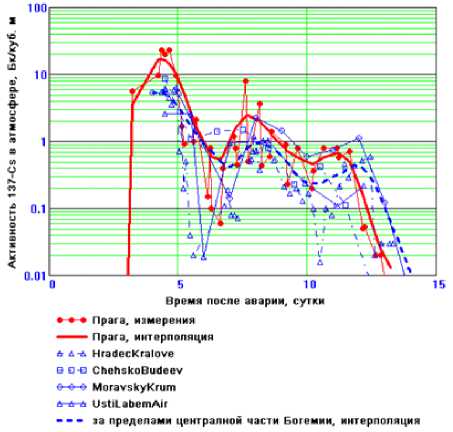

Объединённые данные всех этих измерений для аэрозольных форм радионуклидов приведены на рис. 4.

Рис. 4. Удельные объёмные активности аэрозольных форм радионуклидов 131I и 137Cs в атмосфере Богемии.

Данные измерений имеют существенную высокочастотную временную вариабельность, обусловленную турбулентным характером процесса переноса воздушных масс.

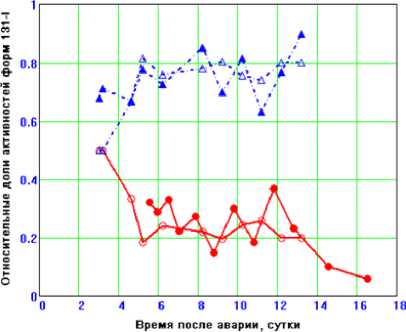

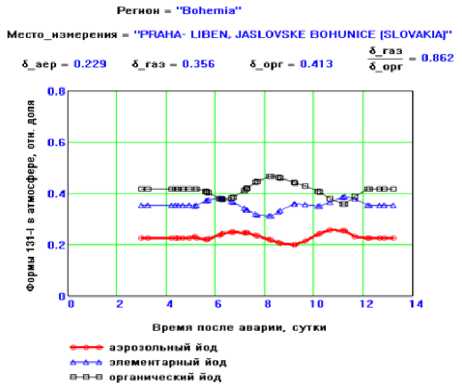

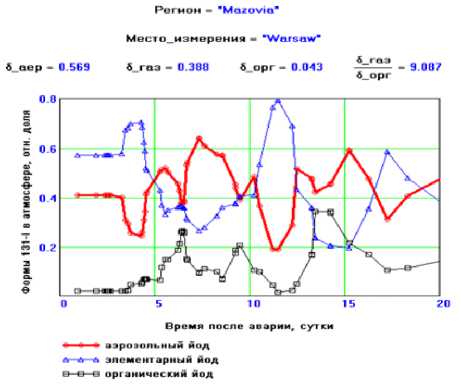

На станции Praha-Libeň проводились также измерения активностей 131I в атмосфере не аэрозольной формы, т.е. суммы элементарной и органической форм. Отдельных измерений элементарной и органической форм йода в атмосфере в Богемии не проводилось. Данные о соотношении относительных долей аэрозольной 8a^r, элементарной 8^m и органических форм 8CH3I + 8HO = 8ОО нахождения 1311 в атмосфере были получены на значительном рас- стоянии от Праги в Jaslovské Bohunice в Словакии. Тем не менее, временные зависимости относительных долей аэрозольной и суммы элементарной и органической форм 131I в атмосфере, приведённые на рис. 5 для Praha-Libeň и Jaslovské Bohunice (Словакия), показывают их практически полное совпадение в интервале времени от 4,5 до 13 сут после аварии.

*♦♦ аэрозольная форма, Словакия ОО» аэрозольная форма, Богемия **-* молекулярная +органическая формы, Словакия ДД-Д молекулярная +органическая формы, Богемия

Рис. 5. Временные зависимости относительных долей аэрозольной и суммы долей элементарной и органической форм 131I в атмосфере Богемии и Словакии.

Такое же совпадение с точностью до 2-х раз в интерполяционных зависимостях наблюдается и в динамике абсолютных удельных активностей 137Cs и аэрозольной формы 131I в атмосфере в Праге и населённых пунктов České Budějovice, Hradec Králové, Moravský Krumlov, Ústí nad Labem (рис. 6), расположенных на расстояниях, больших 100-150 км от Праги, за пределами центральной части Богемии (рис. 7).

Рис. 6. Динамика удельных объёмных активностей 131I и 137Cs и их отношений в атмосфере в Праге и за пределами центральной части Богемии.

Рис. 7. Месторасположение станций измерения активностей 1311 и 137Cs в атмосфере за пределами центральной части Богемии.

Эти данные послужили основанием для использования результатов измерений долей аэрозольной формы существования 1311 в атмосфере Словакии в интервале времени 5-13 сут после аварии для реконструкции общей активности 1311 в атмосфере Богемии ( С® в ) и долей форм его существования ( 8Пв ) на времена их измерения ( t k,B ) в Богемии по интерполяционным соотношениям:

С IB ( t к в)

C I, в ( t k , в ) = I er f ,t , ; 8 П в ( t k , в ) = F ( 8 ns ' t S - tk , B ) , (4) F ( 8 ,S - t s - t k , B )

где С*в ( tk в) и С*, ( t k B) - удельные объёмные активности 131I и его аэрозольной формы в атмосфере Богемии на время измерения активности его аэрозольной формы ( t k,B ); 8,"в ( t к в) -доли аэрозольной ( n =1), газообразной ( n =2) и органической ( n =3) форм 1311 в атмосфере Богемии на время измерения активности его аэрозольной формы ( t k,B ); F ( 8 ,"s , ts , tB ) - интерполяционное соотношение для пересчёта массива данных измерений долей форм 131I в атмосфере Словакии ( 8ns , ts ) на времена измерений его аэрозольной формы в атмосфере Богемии.

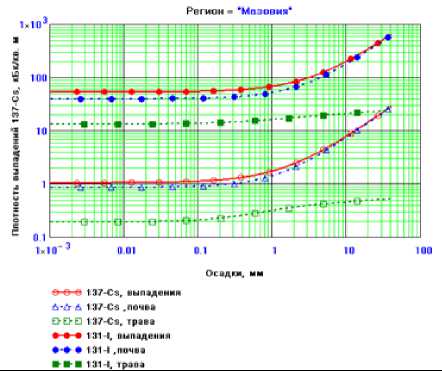

Для времён, меньших 5 и больших 13 сут после аварии, использовались средние в интервале времени 5-13 сут значения относительных долей форм 1311 в атмосфере. Результаты пересчёта временных зависимостей удельных объёмных активностей аэрозольной формы 131I к его полной активности и относительных долей всех форм его нахождения в атмосфере в Праге, используемые в расчётах, приведены на рис. 8. Здесь же для сравнения в таких же масштабах приведены данные «Варшавского» сценария, полученные аналогичным образом.

Можно отметить, что максимальные пиковые величины удельных объёмных активностей 1311 и 137Cs в период первого пика выпадений в Богемии от 3 до 5,5 сут и в Мазовии от 2,4 до 4,6 сут после аварии в Мазовии несколько больше, чем в Богемии. Однако, высокочастотная временная вариабельность этих параметров в Богемии существенно больше, чем в Мазовии. Наоборот, в Мазовии такая вариабельность была больше для форм существования 131I в атмосфере. Кроме этого, в Мазовии в период с 11 по 13 сут после аварии, в отличие от Богемии, наблюдался второй пик активностей этих параметров с их максимальными значениями приблизи- тельно на порядок меньшими, чем в первом пике.

Рис. 8. Временные зависимости удельных объёмных активностей 131I и 137Cs, их интегралов и относительных долей форм существования 131I в атмосфере.

Отметим, что первый пик активности в обеих провинциях – это сам взрыв реактора, второй пик в Мазовии – это последствия сброса на расплавленную активную зону больших масс доломита и свинца для предотвращения неуправляемой цепной реакции. Однако, это привело к дополнительному разогреву активной зоны и второму выбросу летучих и газообразных продуктов деления.

Сводные данные о полных интегралах выпадений 131I и 137Cs и выпадений форм существования 131I в атмосфере за всё время их измерений представлены в табл. 1. Отдельно в табл. 2 представлены данные о средних за период основных выпадениях в относительных долях форм существования 131I в атмосфере Богемии и Мазовии.

Таблица 1

Интегралы удельных объёмных активностей 137Cs, 131I и форм 131I в атмосфере в Богемии и Мазовии, кБк/м3⋅сут

|

Богемия |

Мазовия |

Мазовия/ Богемия |

|

|

Время основных выпадений |

сут |

сут |

|

|

Начало |

3,0 |

2,0 |

|

|

Окончание |

9,0 |

5,5 |

|

|

Интеграл активностей |

кБк/м 3 ⋅сут |

кБк/м 3 ⋅сут |

|

|

137Cs |

0,028 |

0,023 |

0,8 |

|

131 |

0,198 |

0,394 |

1,9 |

|

131I/137Cs |

7,138 |

17,204 |

2,4 |

|

Газообразный 131 I |

0,070 |

0,136 |

1,9 |

|

Аэрозольный 131 I |

0,045 |

0,241 |

5,3 |

|

Органический 131 I |

0,084 |

0,017 |

0,2 |

Таблица 2

Средние относительные доли форм существования 131I за период основных выпадений в атмосфере Богемии и Мазовии

|

Относительные доли |

По интегралам активностей |

Средние относительные доли форм существования 131I |

||||

|

Богемия |

Мазовия |

Мазовия/ Богемия |

Богемия |

Мазовия |

Мазовия/ Богемия |

|

|

Газообразная фракция δ_gas |

0,232 |

0,346 |

1,491 |

0,231 |

0,388 |

1,680 |

|

Аэрозольная фракция δ_aer |

0,365 |

0,611 |

1,674 |

0,355 |

0,569 |

1,603 |

|

Органическая фракция δ_org |

0,403 |

0,043 |

0,107 |

0,413 |

0,043 |

0,104 |

|

δ_gas/δ_org |

0,817 |

9,537 |

11,673 |

0,560 |

9,087 |

16,227 |

Из данных табл. 1 следует, что интеграл удельной объёмной активности 137Cs в Мазовии и Богемии практически совпадают, однако для 131I его величина в Мазовии в 2 раза больше, чем в Богемии. Интегралы активностей газообразного и аэрозольного йода в Мазовии больше, чем в Богемии уже в 1,9 и 5,3 раза, за счёт в 5 раз меньшего интеграла органического йода. Относительные доли форм йода в атмосфере, вычисленные как отношения интегралов их активностей в атмосфере и как средние относительные доли их активностей за этот же период времени, совпадают с точностью до 10%. Доли газообразного и органического йода в Мазовии в 1,5 и в 1,7 больше, чем в Богемии (табл. 2). Для выпадений 131I на почву и растительность определяющим является интеграл объёмной активности газообразного йода в атмосфере, поскольку скорость его «сухих» выпадений в 10 раз больше, а коэффициент его вымывания из осадков в 2 раза больше, чем для аэрозольного йода (табл. 3).

Таблица 3

Коэффициент объёмного вымывания йода из атмосферы дождем ( Rk ), и скорости их «сухого» осаждения на растительность ( ν k ) и почву ( ν k )

|

Форма радионуклида 131I |

Rk |

k ν , мм/с dg , растительность |

k ν , мм/с почва |

|

Газообразный 131I |

2⋅105 |

15 |

3 |

|

Аэрозольный 131I* |

1⋅105 |

1,5 |

0,5 |

|

Органический 131I |

0,1⋅105 |

0,15 |

0,05 |

137Cs.

Отметим также, что в период от 4 до 12 сут после аварии соотношение форм 131I в атмосфере Богемии были практически постоянно с точностью до 10%, в Мазовии была зафиксирована их существенная вариабельность (рис. 8).

Обобщая весь объём данных «Пражского» сценария, отметим, что близость динамики активностей 131I и 137Cs, а также форм нахождения 131I в атмосфере в Праге, за пределами центральной части Богемии и в Словакии, даёт основания для предпочтительного использования в расчётах транспорта 131I и 137Cs по пищевой цепочке предположения о пространственной однородности их активности в атмосфере над всей территорией центральной части Богемии.

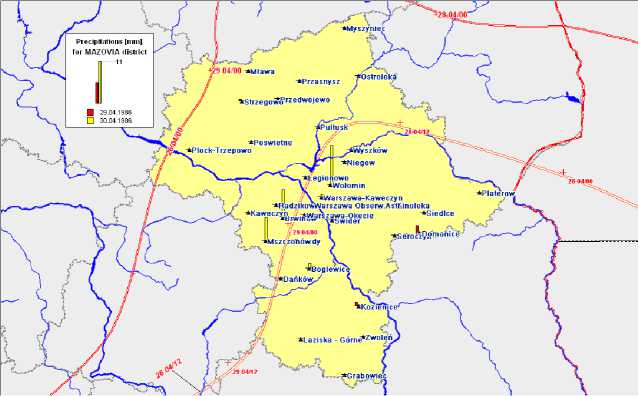

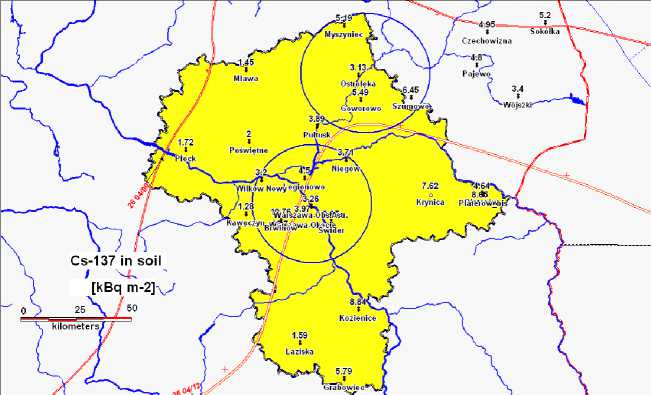

Данные для Мазовии, приведённые в «Варшавском» сценарии, показывают, что величина отношения максимальной к минимальной плотности выпадения 137Cs, большая трёх, была только в пяти районах провинции Варшава. Это 6, 3 – Wolominski, 8, 0 – Grodziski и Mazowiecki, 9, 3 – Zachodni и Warszawski районы. В Warszawski районе, где имеются инструментальные данные измерений активностей 137Cs, 131I траве и в молоке, имеются два пятна повышенной плотности выпадения 137Cs в населённых пунктах Brwinow и Wolomin (рис. 9), сильно коррелирующих с зарегистрированными местными дождями 30 апреля 1986 г. (соответственно 7,3 мм и 10,3 мм).

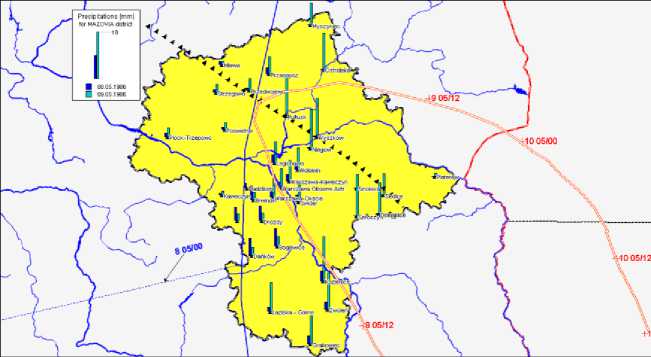

Рис. 9. Карта метеоданных об осадках в провинции Мазовия 29-30 апреля 1986 г.

Однако в период 8-9 мая на всей территории Мазовии прошли сильные дожди (рис. 10), которые могли привести к частичному смыву с растительности ранее выпавших радиоактивных продуктов аварии.

В «молочном» районе Ostroleka в критические дни 29 и 30 апреля 1986 г. в её районах не было осадков. Размахи средних величин и отношений максимальных к минимальным плотностям выпадения 137Cs в её районах невелики и составляют соответственно 3,3-5,7 кБк/м2 и 1,3-2,6 кБк/м2 со средним значением плотности выпадений 137Cs около 4,2 кБк/м2, что довольно близко к выпадениям в «молочном» районе Warsaw (рис. 11), где в эти дни не было осадков (рис. 9).

Слабая вариабельность этих данных может свидетельствовать о возможности использовании для Мазовии как модели однородного, так и неоднородного облака.

Рис. 10. Карта метеоданных об осадках в провинции Мазовия 8-9 мая 1986 г.

Рис. 11. Плотности выпадения 137Cs в населённых пунктах Мазовии.

В районах Богемии, где имеются данные измерений активностей 131I и 137Cs в траве и в молоке, неоднородность плотностей выпадения 137Cs весьма существенны, поэтому для проверки применимости моделей однородного и неоднородного облака для всех 16 метеостанций центральной части Богемии проводились 2 варианта тестовых расчётов.

В первом варианте плотности выпадения 137Cs на их территории рассчитывались по данным о динамике удельной объёмной активности 137Cs в атмосфере (рис. 8) и метеоданным об осадках за период основных выпадений на метеостанциях (прямой расчёт).

Во втором варианте эффективные осадки на метеостанциях за период основных выпадений рассчитывались по модели однородного облака по ГИС-данным плотностей выпадения 137Cs на их территориях.

В этих расчётах принималось, что за время основных выпадений на местность выпало 90% от полных выпадений 137Cs и 131I. Для Богемии этот интервал равен 3-9 сут, для Мазовии – 2-5,5 сут.

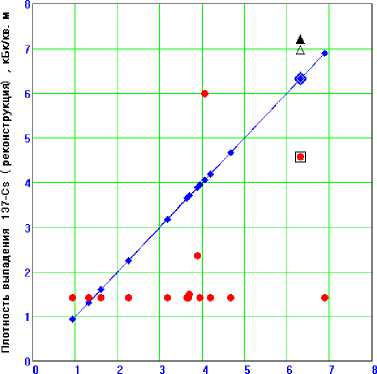

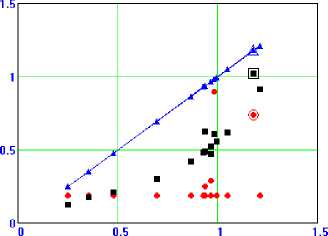

Гистограммы рассеивания: (ГИС-данные плотностей выпадения 137Cs в узлах сетки, ближайших к географическим координатам метеостанций) – (реконструированные для метеостан- ций плотности выпадения 137Cs) для Богемии приведены на рис. 12а. Отдельно на нём выделены реконструированные плотности выпадения 137Cs для населённого пункта Vinohrady, в котором измерялась удельная активность 131I в траве, и ГИС-данные для ближайшей к нему метеостанции Praha-Karlov.

Плотность выпадения 137-Cs ( ГИС данные) , кБк/кв. м однородное облако прямой расчет прямой расчет Praha - Karlov однородное облако, Praha - Karlov ГИС данные, Vinohrady измерение Vinohrady

Реконструированные осадки, мм

-

• •• осадки на метеостанциях

-

♦ ♦ ♦ реконструированные осадки

-

□ □ осадки Praha - Karlov

О О реконструированные осадки, Praha - Karlov

б)

□ □

ОО

АЛЛ

а)

Рис. 12. Диаграммы рассеивания: расчётные – фактические плотности выпадения 137Cs (а) и осадки (б) на метеостанциях за период основных выпадений.

По метеоданным осадки в Богемии в период основных выпадений с 3 до 9 сут после аварии на ЧАЭС были только на 4-х метеостанциях: Praha-Klementinum – 3 мм, Praha-Karlov – 2,1 мм, Praha-Libus – 0,6 мм и Semcice – 0,4 мм. ГИС-данные плотностей выпадений 137Cs на этих 4-х метеостанциях отличаются от данных прямого расчёта по модели однородного облака с метеоданными о фактических осадках за период основных выпадений (рис. 12а). Эти различия не превышают 2,5 раза для метеостанций с осадками в период основных выпадений менее 1 мм, и 1,5 раза – с осадками более 1 мм.

Прямой расчёт плотностей выпадения 137Cs на всех метеостанциях без осадков в период основных выпадений по модели однородного облака даёт одинаковую величину, равную 1,4 кБк/м2. В то время как диапазон ГИС-данных в местах расположения таких метеостанций составляет 0,9-6,9 кБк/м2.

Воспроизвести такие данные расчётным путём с учётом удалённости Богемии от места аварии можно только по модели однородного облака с эффективными осадками, реконструированными по плотностям выпадения 137Cs на этих метеостанциях. Отметим также, что ГИС-данные и инструментальные плотности выпадений 137Cs в населённом пункте Vinohrady, где отбирались пробы травы для радиометрии, практически совпадают. Прямой расчёт плотностей выпадения 137Cs для ближайшей к нему метеостанции Praha-Karlov даёт величину 4,57 кБк/м2, что весьма близко к ГИС-данным для этой метеостанции – 6,32 кБк/м2.

Диаграммы рассеивания: реконструированные по модели однородного облака осадки на метеостанциях за период основных выпадений – метеоданные об осадках на этих же метеостанциях за этот же период времени, приведённые на рис. 12б, отражая линейную зависимость между осадками и плотностью выпадения 137Cs, повторяют все особенности данных для плотностей выпадения 137Cs на рис. 12а. Однако, для метеостанции Praha-Karlov реконструированная величина осадков равна 5,8 мм, что в 3 раза больше фактической, равной 2,1 мм. В то время как разница в данных плотностей выпадения 137Cs на этой же метеостанции меньше и равна 1,5 раза.

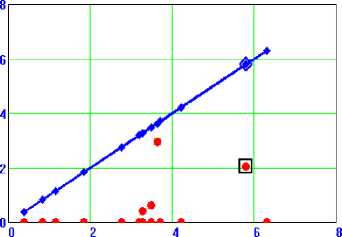

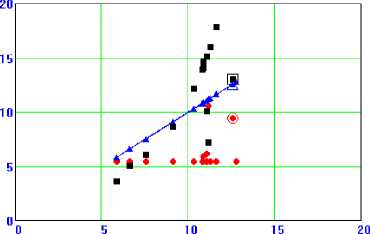

Аналогично, как и для плотностей выпадения 137Cs, проводились расчёты удельных активностей 137Cs и 131I в траве на территориях метеостанций Богемии на время окончания основных выпадений. Было выполнено три варианта расчётов: прямой расчёт по метеоданным об осадках, по модели однородного облака с эффективными осадками, реконструированными по ГИС-данным плотностей выпадений 137Cs на метеостанциях и по модели неоднородного облака с удельными активностями 137Cs и 131I в атмосфере, реконструированными по метеоданным об осадках и плотностям выпадений 137Cs на метеостанциях (рис. 13).

Активность 137-Cs в траве ( модель 2) , кБк/кг

• • • модель!

О О модель!, Praha-Karlov

а)

Активность 1 31-1 в траве ( модель2) , кБк/кг

• • • модель 1

О О модель 1, Praha-Karlov

* а * модель 2

Л Л модель 2, Vinohrady

■ ■ ■ модель 3

□ □ модель 3, Praha-Karlov —.

б)

а а * модель Л Л модель ■ ■ ■ модель □ □ модель

-

2, Vinohrady

-

3, Praha-Karlov

Рис. 13. Гистограммы рассеивания максимальных удельных активностей 137Cs (а) и 131I (б) в траве по разным моделям.

Модель 1 – прямой расчёт; модель 2 – однородное облако; модель 3 – неоднородное облако.

На рис. 13, как и на рис. 12, выделены практически совпадающие для всех трёх вариантов расчётов реконструированные данные для населённого пункта Vinohrady, в котором измерялась удельная активность 131I в траве, и для ближайшей к нему метеостанции Praha-Karlov. Сопоставление данных на рис. 12 и 13 показывает, что взаимосогласованные по входным данным модели 2 и 3 дают практически совпадающие между собой результаты как для 137Cs, так и для 131I. Прямые расчёты (модель 1) по данным об осадках на ближайшей к населённым пунктам метеостанции Praha-Karlov дают незначительно меньший результат.

Использование взаимосогласованных данных, в первую очередь осадков в период выпадений и параметров загрязнения атмосферы, приводящее к адекватному воспроизведению инструментальных данных о плотностях выпадений 137Cs на местность, должно привести к существенному уменьшению неопределённостей транспорта 137Cs и 131I по пищевой цепочке и, как следствие, более точной реконструкции доз внутреннего облучения населения загрязнённых территорий.

Карта реконструированных эффективных осадков на территории Богемии, приведённая на рис. 14, вместе с аналогичной картой эффективных осадков в населённых пунктах Мазовии ис- пользовались в дальнейших работах по исследованию закономерностей динамики активностей 137Cs и 131I в траве, молоке, а также доз внутреннего облучения населения Мазовии и Богемии.

Осадки, мм

Рис. 14. Карта осадков за период основных выпадений на территории Богемии. Точки – эффективные осадки, реконструированные по модели однородного облака;

• – данные метеостанций.

Для исследования влияния осадков на выпадения 131I и 137Cs на почву и растительность были выполнены тестовые расчёты. Расчёты проводились с использованием агроэкологической модели [3] по данным «Пражского» и «Варшавского» сценариев о погодных условиях в год аварии, осадках в период радиоактивных выпадений, динамике параметров радиоактивного загрязнения атмосферы и плотности сырой биомассы травы в период выпадений.

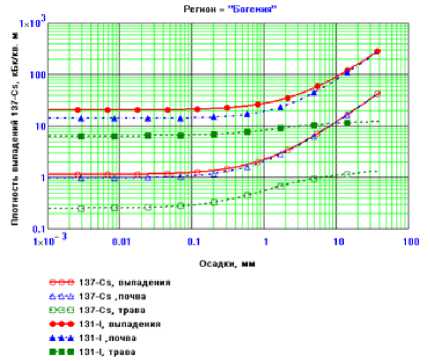

Величина осадков за период основных выпадений от 2 до 5,5 сут варьировала в интервале от 0 до 40 мм. Скорость выпадения осадков в этот период принималась постоянной. Выполненные расчёты показали, что при существовавшей динамике параметров активностей радионуклидов и форм существования 131I в атмосфере (рис. 8) влияние осадков на активности 131I и 137Cs в растительности и плотности выпадения 131I и 137Cs на почву проявляется только при их величинах, больших 0,2 мм, и для травы практически заканчивается при осадках, больших 2-3 мм (рис. 15).

Для 131I это влияние меньше, чем для 137Cs. Так, максимальная величина отношения удельных активностей 131I и 137Cs в траве Богемии при осадках 10 мм к их величинам при «сухих» выпадениях составляет 1,6 для 131I и 3,9 для 137Cs; для Мазовии – соответственно 1,4 и 2,1.

Существовавшие в регионах различия в динамике активностей 131I и 137Cs в атмосфере (табл. 1) привели к тому, что удельные активности 131I в траве Мазовии при «сухих» выпадениях и выпадениях с осадками 10 мм были в 2,1 и 1,9 раз больше, чем в Богемии, а для 137Cs – меньше соответственно в 1,3 и в 2,2 раза.

Фактически это означает, что в таком же соотношении были и дозы внутреннего облучения ЩЖ и доз на всё тело населения Мазовии и Богемии.

Рис. 15. Зависимости удельных активностей 137Cs и 131I в траве и выпадений 137Cs на почву от осадков в период основных выпадений.

Верификация имитационной радиоэкологической модели на инструментальных данных «Пражского» и «Варшавского» сценариев о динамике загрязнения растительности и молока в Богемии и Мазовии будут представлены в серии последующих публикаций.

Заключительная работа этой серии будет посвящена исследованию параметрических зависимостей активностей 131I и 137Cs в растительности и молоке, а также доз внутреннего облучения всего тела и ЩЖ населения Мазовии и Богемии от погодных условий года аварии, интегральных параметров загрязнения атмосферы, осадков за период выпадений, плотностей выпадения 137Cs, видов растительности, технологий содержания и кормления молочного скота.

Заключение

Параметры загрязнения атмосферы. Данные плотностей выпадения 137Cs на территориях центральных частей провинций Мазовии (Польша) и Богемии (Чехия) после аварии на ЧАЭС указывают на их слабую пространственную вариабельность, что свидетельствует о сравнительно однородной структуре параметров радиоактивного загрязнения атмосферы и слабых осадках в период основных радиоактивных выпадений в этих провинциях.

Максимальные значения удельных объёмных активностей 131I и 137Cs в атмосфере в период первого пика выпадений в Богемии и Мазовии практически совпадают. Однако, временная вариабельность этих параметров в Богемии существенно больше, чем в Мазовии. Кроме этого, в Мазовии в период с 11 по 13 сут после аварии, в отличие от Богемии, наблюдался второй пик активностей 131I и 137Cs в атмосфере с их максимальными значениями приблизительно на порядок меньшими, чем в первом пике.

Близость динамики активностей 131I и 137Cs, а также форм нахождения 131I в атмосфере в Праге, за пределами центральной части Богемии и в Словакии, а также на всей территории Ма-зовии дают основания для предпочтительного использования в расчётах модели однородного облака – неоднородных эффективных осадков.

Выпадения 137Cs и 131I. Выполненные расчёты показали, что при существовавшей динамике параметров активностей радионуклидов в атмосфере, влияние осадков на активности 131I и 137Cs в растительности и плотности выпадения 131I и 137Cs начинало проявляться только при величине осадков больше 0,2 мм.

Существовавшие в провинциях различия в динамике активностей 137Cs и 131I в атмосфере привели к тому, что для 131I плотности «сухих» выпадений и выпадений с осадками 10 мм на растительность были в 1,8 и 2,1 раз больше, чем в Богемии, а для 137Cs – меньше соответственно в 1,8 и в 1,4 раза. Фактически это означает, что в таком же соотношении были и дозы внутреннего облучения ЩЖ и дозы на всё тело населения Мазовии и Богемии.

В целом для всех метеостанций прямой расчёт плотностей выпадения 137Cs по модели несогласованных данных (однородное облако – метеоданные об осадках) даёт существенное отличие как от инструментальных данных, так и от моделей согласованных данных (однородное облако – неоднородные эффективные осадки) и (неоднородное облако – однородные осадки), причём тем большее, чем больше плотность выпадения 137Cs. Для удельной активности 137Cs в траве модель неоднородного облака всегда даёт меньшие величины по сравнению с моделью однородного облака. Для 131I рост активности травы с увеличением осадков по модели неоднородного облака происходит быстрее, чем по модели однородного облака.

Использование взаимосогласованных данных, в первую очередь осадков в период выпадений и удельных объёмных активностей 137Cs в атмосфере, приводящее к адекватному воспроизведению инструментальных данных о плотностях выпадений 137Cs на местность, должно привести к существенному уменьшению неопределённостей транспорта 137Cs и 131I по пищевой цепочке и, как следствие, к более точной реконструкции доз внутреннего облучения населения загрязнённых территорий.

Список литературы Создание и верификация взаимосогласованной базы входной информации имитационной модели транспорта радионуклидов 137Cs и 131I по пищевой цепочке на инструментальных радиоэкологических данных (по материалам "Пражского" и "Варшавского" сценариев проекта МАГАТЭ EMRAS)

- Environmental Modelling for Radiation Safety (EMRAS): a summary report of the results of the EMRAS programme (2003-2007). IAEA-TECDOC-1678. Vienna: IAEA, 2012. 60 p.

- Bartusková M., Malátová I., Berkovskyy V., Krajewski P., Ammann M., Filistovic V., Homma T., Horyna J., Kanyár B., Nedveckaite T., Vlasov O., Zvonova I. Radioecological assessments of the iodine working group of IAEA's EMRAS programme: presentation of input data and analysis of results of the Prague scenario //Radioprotection. 2009. V. 44, N 5. P. 295-300.

- Власов О.К. Радиоэкологическая модель транспорта радионуклидов йода и цезия по пищевым цепочкам после радиационных аварий с выбросом в атмосферу для исследований закономерностей формирования доз внутреннего облучения населения. Часть 1. Описание, постановка и свойства агроклиматического блока модели //Радиация и риск. 2013. Т. 22, № 2. С. 16-34.