Создание исходного материала для селекции сои на основе использования различных методов

Автор: Ващенко А.П., Красковская Н.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетико-селекционное улучшение сельскохозяйственных культур

Статья в выпуске: 1 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

Проводили сравнительную оценку различных методов создания исходного материала для селекции сои: гибридизация, физический и химический мутагенез, гибридизация в сочетании с мутагенезом. У гибридов, мутантов и гибридомутантов определяли продуктивность, морфологические и количественные признаки, а также устойчивость к болезням. Для выявления генетического разнообразия и изменчивости количественных признаков использовали коэффициент наследуемости.

Короткий адрес: https://sciup.org/142132947

IDR: 142132947 | УДК: 633.853.52:631.527

Текст научной статьи Создание исходного материала для селекции сои на основе использования различных методов

Создание исходного материала в селекции любой культуры является важнейшим этапом выведения нового сорта. Наиболее часто селекционеры для этой цели используют метод гибридизации. В то же время генетическое разнообразие можно увеличить посредством экспериментального мутагенеза. При этом новые сорта также характеризуются высокой урожайностью и наличием других хозяйственно ценных признаков. Ряд исследователей полагают, что в селекционной работе необходимо применять комбинированный метод создания исходного материала — гибридизацию с последующей обработкой полученных гибридных семян мутагенами, особенно в F1 (1-3). Показано, что при сочетании этих методов удается отобрать значительно большее количество форм с измененными признаками, так как при облучении гетерозиготного материала значительно увеличивается изменчивость.

В задачу нашей работы входила сравнительная оценка методов создания исходного материала сои с целью использования в селекции новых высокоурожайных сортов пищевого и кормового назначения.

Методика. Анализировали три гибридные комбинации скрещивания сортов сои, подобранных по эколого-географическому принципу (табл. 1). В качестве материнских форм использовали местные районированные сорта, различающиеся по продолжительности периода вегетации: Ходсон (раннеспелый), Венера (среднеспелый), Приморская 529 (среднепозднеспелый); отцовской формой служил интродуцированный сорт Кубанская 4958, характеризующийся как донор высокой продуктивности и холодоустойчивости (4). Гибридные семена F1 распределяли по трем вариантам: контроль, γ -облучение (Со60) в дозе 7 кР, обработка 0,025 % нитрозоэтилмочевиной (НЭМ) в течение 4 ч. Семена материнских форм подвергали аналогичной обработке. В каждом варианте высевали по 200 семян. Объем выборки для анализа составлял в F 100, в последующих поколениях — 200 растений по каждому варианту. На последнем этапе исследований отобранные высокопродуктивные формы проходили контрольное и конкурсное сортоиспытания. Растения сои выращивали в соответствии с технологией, разработанной в Приморском НИИ сельского хозяйства (5) . Продуктивность, устойчивость к болезням и основные хозяйственно ценные признаки оценивали по методическим указаниям ВИР (6).

У гибридов, гибридомутантов и мутантных форм в F 3 -F 4 методом дисперсионного анализа определяли наследуемость в широком смысле ( Н 2) по формуле H 2 =

σ g 2

, где σ 2 g

σ 2 ph

σ 2 x - σ 2 E

n

(генотипическая варианса), σ 2 ph = σ 2 g + σ 2 Е (фенотипиче-

ская варианса), σ2х — полный факториальный средний квадрат для вариантов, σ2Е — средний квадрат (дисперсия) ошибок, n — повторность. Прогнозирование эффективности отбора по коэффициенту наследуемости (Н2) и селекционному дифференциалу

( S ) имеет большое значение в работе селекционеров (7, 8). Для прогнозирования реакции на отбор изучаемого признака ( R ) использовали формулу R = = Н 2 ⋅ S , где селекционный дифференциал рассчитывали как разность между средними показателями отобранных форм и всей популяции (9). О достоверности различий между гибридами и родительскими сортами судили по t -критерию Стьюдента (10).

Результаты. Наследуемость количественных признаков у гибридов, гибри- домутантов и мутантов в F3 и F4 в зависимости от методов создания исходного материала и генотипа родительских форм варьировала от 0,04 до 0,89. При использовании комбинированных методов (гибридизация + + физический мутагенез) коэффициент наследуемости в F4 составлял 0,36-0,62; наибольшее генетическое разнообразие по большинству изучаемых признаков наблюдалось в популяциях, где исходной материнской формой служил среднеспелый сорт Венера. В вариантах, где применяли метод гибридизации, Н2 = 0,33-0,58, причем наиболее высокие показатели выявлены в вариантах скрещиваний с участием сорта Венера. После обработки семян гибридных и исходных форм НЭМ Н2 = 0,07-0,57.

Наивысшие показатели R отмечены в популяциях, где в качестве материнского использовали сорт Венера. При этом максимальные значения теоретического и фактического сдвигов по урожаю выявлены при сочетании методов гибридизации и физического мутагенеза и составляли в комбинации скрещивания Венера х Кубанская 4958 соответственно 4,09 и 5,10 г/раст. Следующими по эффективности образования перспективных исходных форм оказались методы гибридизации ( R соответственно 2,60 и 3,30 г/раст.) и физического мутагенеза ( R соответственно 2,60 и 2,90 г/раст.). Наибольшие значения признаков отмечены в гибридных популяциях с участием среднеспелых и среднепозднеспелых сортов.

Полученные данные нашли подтверждение при дальнейшем изучении гибридов и гибридомутантов, отобранных в F 4 . Лучшие линии, превышающие по ряду признаков исходные сорта, испытывали в контрольном питомнике в течение 2 лет (табл. 1). Использование комбинированного метода (гибридизация + физический мутагенез) позволило получить высокопродуктивные линии, растения которых характеризовались высокими показателями по количеству продуктивных узлов, числу бобов и семян на одном растении, толщине стебля, причем выделялись линии, где материнскими формами служили среднеспелый и среднепозднеспелый сорта.

В случае раздельного применения методов гибридизации и физического мутагенеза удалось выявить высокопродуктивные линии, выделяющиеся по интенсивности роста, крупности семян и высоте прикрепления нижнего боба, что важно для механизированного возделывания с меньшими потерями в период уборки.

В вариантах опыта, где применяли гибридизацию в сочетании с химическим мутагенезом, были отобраны линии, которые превышали стандарт по урожайности семян, числу продуктивных узлов, высоте растений, высоте прикрепления нижнего боба, но уступали образцам в варианте гибридизация + физический мутагенез.

Наиболее продуктивные линии (сорта), отобранные из контрольного питомника, прошли затем конкурсное сортоиспытание (табл. 2). Наиболее высокая урожайность (29,2 ц/га) отмечена у сорта Приморская 1306, полученного комбинированным методом (гибридизация + физический мутагенез). Превышение над стандартами было в пределах 8,6-11,1 ц/га. Этот сорт характеризовался высокорослостью (72,7 см), высоким расположением бобов на стебле (11,7 см), устойчивостью к болезням, имел преиму-

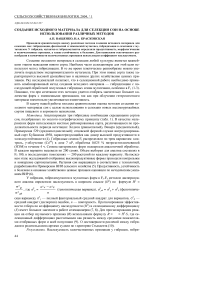

1. Показатели морфометрических и количественных признаков родительских сортов, гибридов и гибридомутантов сои, полученных различными методами селекции (среднее по 10 высокопродуктивным линиям)

|

Сорт (скороспелость), комбинация скрещивания |

Продолжительность периода вегетации, сут |

Урожайность семян, г/м2 |

Число продуктивных узлов, шт/раст. |

Число бобов на одном растении |

Число семян на одном растении |

Масса 1000 семян, г |

Высота растений, см |

Высота прикрепления нижнего боба, см |

Толщина стебля, мм |

Число продуктивных ветвей |

|

Ходсон (раннеспелый) |

111 |

166,6 |

10,1 |

С т а н д а р т 32,2 |

59,5 |

149,0 |

60,2 |

5,2 |

3,7 |

1,6 |

|

Венера (среднеспелый) |

116 |

196,0 |

11,2 |

39,2 |

74,0 |

179,1 |

62,3 |

7,9 |

4,3 |

2,5 |

|

Приморская 529 (среднепозднеспелый) |

124 |

189,0 |

11,5 |

38,7 |

69,2 |

182,3 |

58,0 |

8,0 |

4,6 |

2,6 |

|

Ходсон х Кубанская 4958 |

114 |

184,0 |

Г 11,6 |

и б р и д и з а ц и 40,9 |

я 69,4 |

181,0 |

76,0 |

9,0 |

4,0 |

3,4 |

|

Венера х Кубанская 4958 |

119 |

245,3 |

12,6 |

46,8 |

88,9 |

220,8 |

74,6 |

11,2 |

5,2 |

4,2 |

|

Приморская 529 х Кубанская 495 8 |

123 |

227,3 |

12,3 |

46,2 |

78,0 |

227,4 |

81,8 |

13,0 |

4,5 |

4,9 |

|

Ходсон х Кубанская 4958 |

Г и б р и д и з а ц и я + ф и з и ч 112 202,7 12,6 |

е с к и й м у т а г е н е з ( у -облучение в дозе 48,5 83,3 176,7 |

7 кР) 69,6 |

9,2 |

4,2 |

3,1 |

||||

|

Венера х Кубанская 4958 |

118 |

308,7 |

15,0 |

60,9 |

112,3 |

227,1 |

77,5 |

9,3 |

5,3 |

5,0 |

|

Приморская 529 х Кубанская 495 8 |

121 |

269,3 |

13,8 |

54,5 |

97,9 |

221,2 |

81,3 |

8,7 |

5,3 |

4,9 |

|

Ходсон х Кубанская 4958 |

Г и б р и д и з а ц и 103 180,0 |

я + химический мутаге 12,1 42,2 |

н е з (0,25 % нитрозоэтилмочевина) 71,8 123,6 66,8 |

7,0 |

4,1 |

3,2 |

||||

|

Венера х Кубанская 4958 |

112 |

228,0 |

12,1 |

44,6 |

93,1 |

172,9 |

72,0 |

9,0 |

4,5 |

3,8 |

|

Приморская 529 х Кубанская 495 8 |

121 |

236,7 |

13,1 |

48,0 |

85,7 |

217,7 |

77,0 |

10,0 |

4,0 |

4,8 |

|

Ходсон |

108 |

Ф и 173,3 |

з и ч е с к и й м у т а г е н е з ( у -облучение в дозе 7 12,0 39,4 76,2 |

кР) 170,4 |

69,2 |

7,2 |

4,0 |

2,6 |

||

|

Венера |

116 |

246,0 |

13,4 |

43,6 |

92,0 |

224,2 |

74,0 |

8,2 |

5,0 |

4,0 |

|

Приморская 529 |

124 |

220,7 |

11,9 |

46,0 |

85,2 |

241,0 |

77,0 |

10,5 |

5,0 |

4,5 |

|

Ходсон |

106 |

Х и м и ч е с к и й м у т 172,7 10,1 |

а г е н е з (0,25 % нитрозоэтилмочевина) 35,7 57,9 13,0 |

52,7 |

4,8 |

3,6 |

2,0 |

|||

|

Венера |

113 |

206,0 |

10,1 |

38,6 |

72,9 |

197,3 |

69,0 |

7,2 |

4,2 |

2,1 |

|

Приморская 529 |

119 |

192,0 |

11,3 |

35,8 |

66,8 |

224,6 |

79,6 |

9,0 |

4,2 |

2,5 |

НСР 05 (по урожайности) 12,1 г/м2.

Сорта, полученные как методом гибридизации (Венера х Кубанская 4958), так и посредством использования физического мутагенеза ( у -облучение семян сорта Венера), также выделялись по урожайности: соответственно 24,9 (Приморская 1305) и 24,6 ц/га (Приморская 1308). Эти сорта превосходили стандарты по сбору белка и масла с 1 га, высоте прикрепления нижнего боба, крупности семян, устойчивости к болезням. По результатам конкурсного сортоиспытания сорт сои Приморская 1306 передается в Государственное сортоиспытание.

Таким образом, применение метода гибридизации в сочетании с облучением семян F 1 Со60 в дозе 7 кР позволяет повысить генетическое разнообразие исходного материала для селекции сои в большей степени, чем использование других методов. При этом отбор высокопродуктивных форм рекомендуется проводить в поздних гибридных поколениях. Следует отметить, что наследуемость количественных признаков в большей мере зависит от генотипа исходной формы, чем от уровня модификационной изменчивости конкретного признака.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. А л а А.Я. Изучение и использование генофонда культурной и дикой сои в селекции. Докт. дис. Благовещенск, 2002.

-

2. Т е о д о р а д з е С.Г. Селекционная работа с соей в Грузии. С.-х. биол., 1977, 12, 6: 694-700.

-

3. М а л ь ч е н к о В.В., Е н к е н В.Б., З о з Н.Н. Исследования по экспериментальному мутагенезу сои. В

сб.: Теория и практика химического мутагенеза. М., 1971: 167-177.

-

4. М у д р и к Н.В., В а щ е н к о А.П. Изучение донорских свойств сои у сортов-источников высокой продуктивности. В сб.: Селекция, семеноводство и технология возделывания сельскохозяйственных культур в Приморье. Новосибирск, 1990: 31-33.

-

5. Б е л я е в а Т.Н., М е л ь н и к о в а Е.Н., Ф о м е н к о Н.Д. Использование экспериментального мутагенеза в селекции сои. В сб.: Вопросы биологии и технологии возделывания сои на Дальнем Востоке России. Благовещенск, 2000: 13-15.

-

6. Соя. Методические указания по селекции и семеноводству /Сост. Н.И. Корсаков, Ю.П. Мякушко. Л., 1975.

-

7. К а з ь м и н Г.Т., К о м о л ы х О.М. Химический и радиационный мутагенез в селекции сои на Дальнем Востоке. Вест. РАСХН, 2000, 3: 27-29.

-

8. М а л ь ч е н к о В.В. О прогнозировании урожая при отборе на продуктивность в опытах по индуцированному мутагенезу растений. Генетика, 1973, 9, 1: 164-166.

-

9. А л а А.Я. Генетика количественных признаков сои. В сб.: Генетика количественных признаков сои. Новосибирск, 1976, 5: 6-23.

-

10. Р о к и ц к и й П.Ф. Введение в статистическую генетику. Минск, 1974.

Поступила в редакцию 15 мая 2002 года

Приморский НИИ сельского хозяйства , 692539, Приморский край, Уссурийский р-н, пос. Тимирязевский, ул. Воложенина, 30

CREATION OF STARTING MATERIAL FOR SOYA BREEDING

ON THE BASIS OF USE OF DIFFERENT METHODS

A.P. Vashchenko, N.A. Kraskovskaya

S u m m a r y

The comparative estimation was made regarding different methods for creation of starting material in soya breeding: hybridization, physical and chemical mutagenesis, hybridization coupled with mutagenesis. In hybrids and hybridomutants the authors studied the productivity, morphological and quantitative determinants and also resistance to diseases. For exposure of genetic diversity and variability of quantitative determinants the coefficient of inheritance was used. It was established that the highest value of inheritance and reaction on breeding were obtained in hybridomutants at the combined method (hybridization + physical mutagenesis in F 1 ), which permit to obtain the high productive soya lines, the best of them (Primorskaya 1305) was passed into State variety examination.