Создание искусственных геохимических барьеров на основе природных материалов для очистки сточных вод Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

Автор: Зонхоева Э.Л., Санжанова С.С., Дампилова Б.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (48), 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследован широкий спектр природных материалов для применения в искусственных геохимических барьерах по очистке кислых рудничных вод Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.

Очистка воды, металлы, природные материалы

Короткий адрес: https://sciup.org/142142881

IDR: 142142881 | УДК: 504.06:553.6

Текст научной статьи Создание искусственных геохимических барьеров на основе природных материалов для очистки сточных вод Джидинского вольфрамо-молибденового комбината

Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат (ДВМК) им. 60-летия СССР, в советское время крупнейшее предприятие по добыче и обогащению вольфрамовых и молибденовых руд, находится на консервации. Подсчитано, что в результате многолетнего (1939-1998 гг.) экстенсивного способа недропользования образовалось более 40 млн. т отходов, которые оказали чрезвычайно негативное влияние на экологическое состояние г. Закаменска, на территории которого он расположен. В последние годы проводятся мероприятия по ликвидации техногенных песков, работает обогатительная фабрика по извлечению вольфрама из отходов комбината. Кроме лежалых «хвостов» источниками экологического неблагополучия и роста заболеваемости населения города являются шахтные воды, поступающие самопроизвольно из горных выработок в реки. Так, поток рудничных вод самоизлива штольни «Западная» ДВМК стекает в р. Модонкуль, приток р. Джида, входящей в состав бассейна оз. Байкал. Качество воды в р. Модонкуль в течение многих лет признается контролирующими органами чрезвычайно низким.

Охрана водных объектов в зоне влияния горнодобывающих предприятий представляет собой сложную задачу, решение которой требует привлечения весьма дорогостоящих современных физико-химических методов очистки. Однако в случае законсервированных горнодобывающих предприятий, к которым относится ДВМК, когда отсутствует финансирование природоохранных мероприятий, требуется применение малозатратных способов очистки шахтных вод. Наиболее экономичным, простым и доступным технологическим решением данной проблемы представляется создание на пути миграции загрязнителей искусственных геохимических барьеров на основе природных материалов и отходов производств [1]. Преимуществами применения природных материалов являются невысокая стоимость, уменьше- ние транспортных расходов ввиду их широкой распространенности, а при использовании отходов решается попутно проблема их утилизации.

Нами проведены эксперименты по выбору материалов для механического, щелочного и сорбционного барьеров для очистки реальной рудничной воды штольни «Западная» ДВМК. Образцы пород подвергали дроблению, измельчению и гранулометрическому рассеву на ситах, затем отмывали от пылевой фракции и высушивали на воздухе. Определение макроком-понентного состава воды проводили по стандартным методикам [2], микрокомпонентного методом атомно-эмиссионой спектрометрии (ISP-AES) на приборе OPTIMA 2000 DV.

Из приведенных в таблице 1 четырехлетних данных химического состава рудничной воды штольни «Западная» ДВМК следуют значительные колебания по годам и сезонам. Рудничные воды характеризуются кислой реакцией (рН 3-5), высоким содержанием взвешенных веществ (до 0,14 г/л), общей минерализацией до 2,0-2,5 г/л, являются существенно сульфатно-фторидно-железистыми (см. табл. 1); наиболее характерные содержания ионов Cu, Zn, Cd, Pb приведены в таблице 2. Кроме того, присутствует значительное количество легких редкоземельных элементов (РЗЭ), ppb: La – 193,4; Ce – 429,1; Nd – 212,5, а также Y – 337,1; U – 317,2. РЗЭ также относятся к высокотоксичным загрязнителям: предельно допустимая концентрация (ПДК) церия в пресной воде составляет 0,05 мг/л, лантана 0,01 мг/л [3]. В России установлены ПДК в питьевой воде только для европия 0,3 мг/л и самария 0,024 мг/л [4].

Таблица 1

Данные макрохимического состава рудничной воды штольни «Западная»

|

Показатель, мг/л |

Дата отбора пробы |

Норматив качества воды |

||||

|

03.07.2010 |

21.07.2011 |

19.07.2012 |

18.01.2013 |

18.04.2013 |

||

|

Натрий + калий, |

251,7 |

948,7 |

529,1 |

306,4 |

245,6 |

|

|

кальций |

350,7 |

42,1 |

360,7 |

360,7 |

350,7 |

|

|

магний |

121,5 |

9,1 |

97,3 |

121,5 |

91,1 |

|

|

Железо (III) |

1,4 |

50,1 |

24,5 |

14,4 |

10,6 |

|

|

Гидрокарбонат-ион |

33,6 |

не опр. |

не опр. |

15,2 |

12,2 |

|

|

Нитрат-ион |

3,0 |

3,0 |

2,9 |

9,1 |

2,8 |

45 |

|

Нитрит-ион |

0 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0 |

3 |

|

Сульфат-ион |

1794,6 |

2206,0 |

2336,2 |

1905,7 |

1672,7 |

500 |

|

Хлорид-ион |

5,7 |

19,1 |

36,9 |

44,3 |

6,4 |

350 |

|

Фторид-ион |

9,1 |

4,9 |

11,4 |

14,8 |

19,0 |

1,2-1,5 |

|

Кремниевая кислота |

59,4 |

81,1 |

91,9 |

59,7 |

48,2 |

10 |

|

Перманганатная окисляемость |

1,2 |

2,8 |

6,0 |

8,7 |

0,8 |

5 |

|

Железо общее |

1,4 |

50,1 |

24,5 |

14,4 |

10,6 |

0,3 |

|

рН |

4,9 |

3,2 |

3,4 |

5,1 |

5,1 |

|

С целью удаления дисперсных примесей воды на механическом барьере исследованы фильтрующие свойства местных (Закаменский район, Бурятия) природных материалов: известняка Нарынского месторождения, вулканического шлака Хурай-Цакирского месторождения, серпентинита Оспинского массива, а также кварцита Черемшанского месторождения, керамзита. Эксперименты проводили на лабораторной установке, состоящей из фильтрационной колонки, напорной емкости и емкости для сбора фильтрата. Крупность зернистого материала 1-2 мм, высота слоя 20 см. Имитат объемом 2 дм3, содержащий взвешенные вещества в количестве 78 мг/л, пропускали через колонку с разными загрузками. Для приготовления имитата использовали иловые отложения, взятые на выходе штольневых вод. Количест- венный анализ в воде взвешенных веществ определяли гравиметрическим методом по ПНД Ф 14.1:2.110-97.

Таблица 2

Данные микрохимического состава рудничной воды штольни «Западная»

|

Элемент |

Концентрация, мг/дм3 |

ПДС рыбохоз.назнач , мг/дм |

Кратность превышения |

|

Zn2+ |

22,70 |

0,01 |

2270 |

|

Cu2+ |

16,95 |

0,001 |

16950 |

|

Pb2+ |

0,49 |

0,01 |

49 |

|

Cd2+ |

1,02 |

0,0005 |

2040 |

Остаточное содержание взвешенных веществ в очищенной воде после пропускания через загрузку из вулканического шлака составило 2,48 мг/л; кварцита 5,77; серпентинита 5,50; керамзита 3,42; известняка – 19,02 мг/л. Рассчитана продолжительность (ч) рабочего цикла фильтра с соответствующими загрузками: 16,3; 15,9; 15,7; 16,4; 12,7. Наибольшей задерживающей способностью обладает вулканический шлак. Степень очистки от взвешенных веществ несколько зависит от гранулометрического состава вулканического шлака: для зерен с размерами 0,5 1 мм достигает 99%, для фракции 2 5 мм 95,1%. При увеличении ско рости фильтрования от 0,3 до 1,2 м/ч остаточное содержание взвешенных веществ в воде повышается от 0,6 до 2,8 мг/л.

Определены показатели механической прочности и химической устойчивости, характеризующие долговечность и эксплуатационные свойства фильтрующего материала. Показатели механической прочности и химической устойчивости определяли по ГОСТ Р 516412000. Механически прочным считается материал, истираемость которого не превышает 0,5 %, а измельчаемость 4 %. По этим показателям соответствуют требованиям кварцит Черемшанского месторождения (0,3 и 2,6), серпентинит (0,03 и 1,8), известняк (0,3 и 2,8), вулканический шлак (0,06 и 2,7).

Химическая устойчивость фильтрующих материалов устанавливается по результатам прироста кремнекислоты (норма < 10 мг/л), перманганатной окисляемости (<10 мг/л), сухого остатка (< 20 мг/л). По данным показателям выбранные породы, за исключением известняка, соответствуют требованиям. Для известняка показатели прироста кремнекислоты и перманганатной окисляемости находятся в пределах нормы, а показатель прироста сухого остатка в кислой среде равен 81,2 мг/л. Таким образом, в качестве механического барьера могут служить вулканический шлак и серпентинит, обладающие высокой фильтрующей способностью, характеризующиеся требуемыми механической прочностью и химической устойчивостью, месторождения которых находятся в непосредственной близости к исследуемой техногенной зоне, что позволит значительно сократить транспортные расходы.

Традиционным способом нейтрализации кислых шахтных вод является обработка известковым молочком, в результате которой происходит осаждение ионов металлов в виде малорастворимых соединений. Нами исследованы различные дозы разбавленной 5%-ной суспензии гидратной извести: 0,1; 0,9; 1,1; 1,5; 4,4 кг/м3 очищаемой воды. При использовании извести в дозе 1,1 кг/м3 достигается полная очистка воды до значений предельно допустимых концентраций по ионам тяжелых металлов (ИТМ). Скорость оседания осадка гидроксидов металлов со взвешенными частицами извести составила 58 мг/ч, рН очищенной воды повысилась до 8,4. Применение большей дозы нежелательно, так как рН воды становится еще выше. Подсчитано, что для нейтрализации 1 м3 воды с рН 4,6 потребуется 1,5 кг извести в пересчете на СаО. Присутствующие в рудничной воде ионы Fe, Са и Mg оказывают дополнительное коагулирующее действие и способствуют полноте осаждения вследствие образования золей гидроксидов металлов.

Однако дешевизна и доступность данного химического метода ограничиваются такими недостатками, как необходимость организации и содержания реагентного хозяйства, полу- чение большого объема трудно обезвоживаемого и практически не утилизируемого осадка, потеря ценных компонентов [5].

Подбор материалов для щелочного барьера проводился c учетом достаточной глубины очистки с невысокой стоимостью. С этой целью изучена нейтрализующая способность 15 образцов природного материала и отходов производств известняка и кальцита Нарын-ского месторождения, вулканического шлака Хурай-Цакирского месторождения (Закамен-ский район, Бурятия), доломитизированного известняка (образец из района Озернинского полиметаллического месторождения), кварцита Черемшанского месторождения, серпентинита Оспинского массива, дунита Йоко-Довыренского дунит-троктолит-габбрового массива, керамзита, морденитового туфа Мухор-Талинского месторождения, клиноптилолитового туфа Холинского месторождения, монтмориллонитовой глины Мухор-Талинского месторождения, природно-горелой породы Гусиноозерского месторождения бурого угля, каменного угля Тугнуйского месторождения, вспученного вермикулита, шлака ТЭЦ-2 (г. Улан-Удэ). Дробленые образцы пород зернением 1-2 мм контактировали в статических условиях с рудничной водой с рН 3,8 при соотношении твердой и жидкой фаз 1:10. Результаты даны в таблице 3.

Известно, что осаждение гидроокисей металлов происходит при рН 0,01 M раствора: для Fe(III) – 2,3; Al – 4,0; Cu – 4,2; Zn – 6,4; Со – 7,6; Ni -7,7; Pb 7,8; Cd – 8,2 [6, 7]. Максимальное повышение рН рудничной воды до 5,4 наблюдается после контакта с известняком, доломитизированным известняком, минимальное нейтрализующее действие оказывают кварц, кальцит, каменный уголь, зола ТЭЦ. В результате повышения рН происходит частичное удаление из воды ионов металлов в виде осадков гидроксидов и основных солей гидроксидов металлов.

Таблица 3

Удаление (%) ионов металлов из рудничной воды на щелочном барьере

|

Материал |

рН конечн |

Zn2+ |

Cu2+ |

Pb2+ |

Cd2+ |

|

Вермикулит вспученный |

5,2 |

73 |

95 |

99 |

62 |

|

Серпентинит |

4,8 |

0 |

26 |

39 |

0 |

|

Керамзит |

4,8 |

0 |

9 |

48 |

0 |

|

Кварц |

3,9 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Горелая порода |

4,8 |

0 |

13 |

50 |

0 |

|

Морденитовый туф |

4,6 |

54 |

55 |

92 |

0 |

|

Вулканический шлак |

4,9 |

0 |

22 |

97 |

0 |

|

Доломитизированный известняк |

5,4 |

0 |

11 |

95 |

0 |

|

Глина |

4,8 |

60 |

43 |

78 |

0 |

|

Кальцит |

3,9 |

0 |

7 |

56 |

0 |

|

Известняк |

5,4 |

0 |

10 |

73 |

0 |

|

Каменный уголь |

4,3 |

47 |

96 |

96 |

55 |

|

Зола ТЭЦ |

4,3 |

47 |

88 |

96 |

50 |

Как известно [1], на щелочном геохимическом барьере осуществляются не только процессы осаждения, но и адсорбции. Наибольшей легкостью удаления из воды отличаются ионы свинца, наименьшей – ионы кадмия. Для максимального (свыше 90%) удаления ионов свинца пригодны вспученный вермикулит, морденитовый туф, вулканический шлак, доло-митизированный известняк, каменный уголь, зола ТЭЦ. Ионы меди наиболее полно (до 90%) удаляются вспученным вермикулитом, каменным углем, золой ТЭЦ. Высокотоксичные ионы кадмия лишь наполовину удаляются с помощью вспученного вермикулита, каменного угля и золы ТЭЦ. Таким образом, из изученных материалов способность к максимальному извлечению всех растворенных примесей ионов металлов обнаружили вспученный вермикулит, каменный уголь и зола ТЭЦ. Однако при использовании золы ТЭЦ возникают проблемы с отделением отработанной золы от очищенной воды, вторичного загрязнения очищаемой воды примесями золы. Поэтому для щелочного барьера предпочтительнее применение каменного угля или вспученного вермикулита.

Вермикулит представляет собой минерал из группы гидрослюд, который вспучивается при температуре 800° С и увеличивается в объеме в 7 10 раз. Вспученный вермикулит отличается хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, термической и биологической стойкостью, химической инертностью, способностью к адсорбции нефтепродуктов, ионному обмену, имеет невысокую стоимость. Месторождения вермикулита в России находятся на Кольском полуострове, Урале, в Красноярском крае, Иркутской области.

В экспериментах по очистке рудничной воды с рН 3,3 в динамических условиях были использованы вспученный вермикулит, каменный уголь, морденитовый туф. Размер частиц вспученного вермикулита 3-5 мм, морденитового туфа и каменного угля 1-2 мм, высота слоя сорбентов 20 см, направление потока очищаемой воды сверху вниз со скоростью 0,5 м/ч.

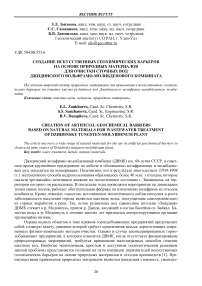

На рисунке 1 приведены начальные участки выходных кривых сорбции ионов металлов на вспученном вермикулите. В первой фракции очищенной воды виден проскок ионов Zn, Cu, Cd, кроме ионов свинца, в количестве, превышающем нормы ПДС. Момент проскока ионов свинца зафиксирован через 2 ч работы колонки. Полное насыщение колонки происходит одновременно по всем ионам через 112 ч работы после пропускания 250 колоночных объема. Извлечение по ионам цинка, меди, кадмия и свинца составило соответственно, мг: 59,26 (12,7% от исходного содержания в рудничной воде); 13,20 (5,45%); 1,02 (9,85%); 0,94 (14%).

Zn

Cu

Cd

Pb

-

V, мл

Рис. 1. Выходные кривые сорбции ионов металлов на вспученном вермикулите

Аналогичные результаты получены в эксперименте с участием морденитового туфа. Морденитовый туф также не задерживает ионы цинка, меди, кадмия, кроме ионов свинца. Насыщение туфа по данным ионам при соответствующих Со (мг/л) = 41,6; 20,20; 0,88; 0,146 произошло после пропускания 7,8 колоночных объема. Из этого объема рудничной воды извлечено туфом ионов цинка, меди и кадмия в количестве соответственно, мг: 1,40 (9,6 % от исходного содержания); 1,79 (25,3%); 0,05 (17,49%). Момента проскока ионов свинца не зафиксировано до конца эксперимента в течение 98 ч, за время которого пропущено 227,7 колоночных объема, что свидетельствует о высокой селективности туфа по отношению к ио- нам свинца по сравнению с остальными ионами металлов.

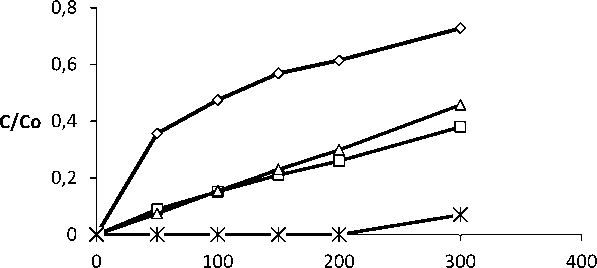

Из выходных кривых сорбции ионов металлов на каменном угле (рис. 2) следует, что наименее удерживаемыми являются ионы W и Zn: для исходных концентраций соответствующих ионов С о = 1,06 и 37,52 мг/л насыщение по ним наступило через 3,5 ч. За это время объем очищенной воды от данных ионов составил 3,6 колоночных объема, из которого извлечено цинка 13,33 мг, вольфрама 0,37 мг. За весь период работы колонки (24 ч) пропущено 6,4 колоночных объема, исчерпания емкости по ионам Cd и Cu не было достигнуто. Остаточная концентрация ионов Cu в фильтрате составила 0,41 мг/л, или 2,2% от исходного содержания в рудничной воде, Cd – 0,49 мг/л, или 24,2 %. Извлечено 11,76 мг меди, 0,49 мг кадмия.

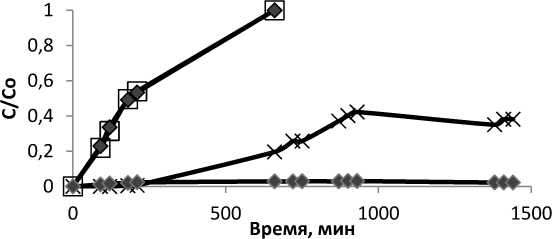

Одновременно с извлечением ионов Zn, Cu, Cd, Pb установлено удаление ионов РЗЭ из рудничной воды. Близость свойств РЗЭ обусловила одинаковый характер выходных кривых. Все выходные кривые РЗЭ на туфе, кроме ионов диспрозия и тулия, имеют одинаковую форму. Аналогично выходные кривые РЗЭ на вспученном вермикулите, кроме ионов лютеция, схожи между собой, поэтому на рисунке 3 выходные кривые приведены только для ионов лантана (кривые 1, 3). Проскок во внешний раствор ионов РЗЭ, кроме ионов диспрозия и тулия, происходит почти сразу, однако время полного насыщения туфа разное: по ионам Y, La, Ce, Gd, Dy, Ho, Tm равно 6 ч., Er – 9 ч., Yb – 16 ч, Nd, Sm, Lu – 96 ч. Это связано, вероятно, с разной скоростью перемещения ионов РЗЭ по длине колонки, что ведет к размыванию «остроты» фронта обмена.

Zn W Cd

—ф— Cu

Рис. 2. Выходные кривые ионов металлов на каменном угле

Рис. 3. Выходные кривые сорбции ионов лантана (1, 3) морденитовым туфом (1, 2) и лютеция (2, 4) вспученным вермикулитом (3, 4)

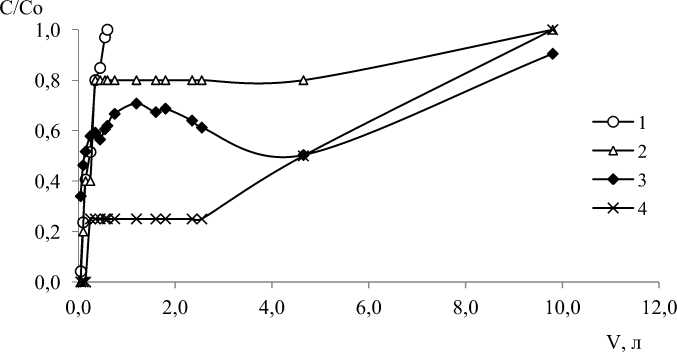

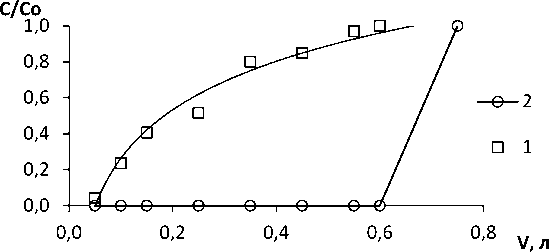

Рисунок 4 наглядно демонстрирует отличие выходных кривых ионов лантана (кривая 1) и диспрозия (кривая 2) на цеолитовом туфе. Аналогичная выходная кривая получена для тулия. Вытекающий раствор объемом 0,6 л полностью свободен от ионов диспрозия и тулия, что свидетельствует о их более сильном взаимодействии с матрицей цеолита по сравнению с остальными РЗЭ. Применение морденитового туфа открывает перспективы для извлечения из сточной воды ДВМК ионов самого редкого, радиоактивного и тугоплавкого элемента тулия.

Выходные кривые сорбции на вспученном вермикулите отличаются наличием прогибов у легких РЗЭ (рис. 3, кривая 3) и практически переходит в плато у тяжелых (рис. 3, кривая 4). Появление прогибов на выходных кривых связано, вероятно, со способностью вспученного вермикулита к набуханию при контакте с жидкой средой, что повлекло за собой увеличение емкости поглощения ионов РЗЭ и увеличение продолжительности работы ко- лонки. Так, полное насыщение морденитового туфа по ионам лантана наступило через 6 ч, а вспученного вермикулита – через 112 ч. Влияние степени набухания вспученного вермикулита на емкость сорбента уменьшается в ряду РЗЭ от легких к тяжелым. Вспученный вермикулит уступает по селективности туфу и проявляет сродство только к ионам самого тяжелого, тугоплавкого, труднодоступного и дорогостоящего элемента лютеция, которые полностью задерживаются в течение первых 3 ч.

Рис. 4. Выходные кривые сорбции ионов лантана (1 □) и диспрозия (2 ○) на морденитовом туфе

Таким образом, из полученных данных следует, что изученное минеральное сырье обладает сорбционной способностью по отношению к растворенным примесям рудничной воды. Однако каменный уголь характеризуется низкой механической прочностью (измельчае-мость 10,7%, истираемость 0,6%) и кислотостойкостью, а фильтруемость вспученного вермикулита затруднена ввиду водопоглощения. Поэтому для создания сорбционного барьера наиболее предпочтителен цеолитовый туф, обладающий сопоставимой сорбционной емкостью, жесткой каркасной кристаллической структурой, не способной к набуханию в водной среде. Кроме того, применение цеолитового туфа открывает перспективы извлечения ценных компонентов из техногенных гидроресурсов путем регенерации сорбента.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 12-05-98052).