Создание искусственных популяций редких видов рода Hedysarum L. (Fabaceae) в Республике Башкортостан

Автор: Мулдашев Альберт Акрамович, Елизарьева Ольга Александровна, Маслова Наталья Владимировна, Галеева Амина Хамитовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Флористика

Статья в выпуске: 1-7 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты опытов по созданию искусственных популяций редких видов копеечников на территории Природного ботанического сада «Гуровская гора». В настоящий момент в опыте получены генеративные растения Hedysarum gmelinii и H. razoumovianum.

Редкий вид, копеечник, красная книга, искусственные популяции, охрана

Короткий адрес: https://sciup.org/148200931

IDR: 148200931 | УДК: [582.736.581.5]:470.57

Текст научной статьи Создание искусственных популяций редких видов рода Hedysarum L. (Fabaceae) в Республике Башкортостан

Известно, что традиционные методы охраны биоразнообразия in situ , в частности генофонда редких видов растений, не всегда эффективны. Причины могут быть различные: уничтожение местообитаний, потеря способности популяций к са-моподдержанию или их полная деградация, невозможность создания ООПТ и пр. Поэтому в таких случаях приходиться применять альтернативные методы охраны, в частности их выращивание ex situ . К такому методу обычно относят интродукцию редких видов в ботанические сады. Однако также существует опыт выращивания редких видов в природных сообществах в близких для них экологических условиях. Такие специализированные и специально подобранные для этих целей участки мы называем «Природными ботаническими садами» (ПБС) [13]. У последних перед традиционными ботаническими садами имеются ряд неоспоримых преимуществ: неограниченность площадей, большее разнообразие экологических стаций, отсутствие необходимости в больших материальных и экономических затратах, выращивание растений в близких дл я них эколого-ценот ических условиях и пр. [11, 12].

В Республике Башкортостан (РБ) первые опыты по созданию искусственных или резервных популяций в сходных экологических условиях редких видов флоры Южно-Уральского региона в ПБС были начаты в 2005 г [13]. Для этого в Башкирском Предуралье в Кушнаренковском р-не РБ на Гуров-ской горе (в 20 км к северо-западу от г. Уфы) был подобран специальный полигон для создания ПБС [13]. Этот полигон представляет собой холмообразную возвышенность эрозионного происхождения в левобережной долине р. Белой, окруженную со всех сторон агроландшафтами. В растительности представлены различные варианты степей (луговые, петрофитные), луга, смешанные широколиственные леса, сфагновые и осоково-гипновые болота в карстовых воронках, озера, хвойные лесные культуры. С очень низкой численностью встреча-

ются некоторые редкие виды растений: Stipa lessin-giana Trin. et Rupr., Stipa pennata L ., Laser trilobium (L.) Borkh. и др. [14, 16]. В ПБС по согласованию с Министерством природопользования и экологии РБ отрабатываются новые направления охраны генофонда редких и исчезающих растений путем их интродукции и размножения в природных условиях, то есть через создание искусственных популяций. Для сохранения нативных редких видов, а также искусственных плантаций здесь в 2009 г. был учрежден ботанический памятник природы «Гу-ровская гора» на площади 210 га. Основными задачами ПБС являются отработка способов размножения редких видов в естественных условиях и получение массового посевного и посадочного материала для восстановления исчезнувших или критических природных популяций редких видов на территории РБ (реинтродукция, репатриация, реставрация). Таким образом, памятник природы имеет научное, учебное (демонстрационное) и природоохранное значение [12, 16].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящей работе приводятся результаты опытов 2005-2010 гг. по созданию искусственных популяций 4-х редких видов рода копеечник ( Hedy-sarum L.) на территории ПБС «Гуровская гора». Согласно современной терминологии [1] эти работы следует рассматривать в отношение H. gmelinii Ledeb. реставрацией, H. grandiflorum Pall. – реинтродукцией (в узком смысле термина), H. argyro-phyllum Ledeb. и H. razomovianum Fisch. et Helm – транслокацией. На Гуровской горе сохранилась сильно деградированная популяция H. gmelinii, на соседних холмах ранее встречалась H. grandiflorum , но, видимо, в настоящее время исчезла. Остальные 2 вида были высеяны с научной целью и для получения посевного материала для последующих ре-интродукционных (в широком смысле термина) работ.

-

H. argyrophyllum – копеечник серебристолистный. Горно-степной эндемик Южного Урала и Предуралья (восточные отроги Общего Сырта). Включен в «Красную книгу РБ» [3.4], категория 3, редкий вид. В РБ – малоизученный вид. Растет в каменистых степях, подстилаемых карбонатными (Предуралье) и туфовыми (Южный Урал и Заура-

- лье) породами. По современным гербарным сборам известен из более чем 60 пунктов РБ. Охраняется на территориях Национального парка «Башкирия» (Мелеузовский и другие р-ны), природного парка «Мурадымовское ущелье» (Зилаирский и Кугар-чинский р-ны), заказника «Кунгак» (Мелеузовский р-н), памятников природы «Гора Альян», «Гора Канонникова» (Зианчуринский р-н) [7, 8]. Декоративное растение [2, 10].

H. gmelinii - копеечник Гмелина. Был включен в «Красную книгу РБ» [3], категория 3, редкий вид. В настоящее время внесен в список видов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде и мониторинге в РБ [4]. Произрастает в луговых и петрофитных степях на черноземовидных, реже органогенно-щебнистых почвах. Нередко заселяет вторичные местообитания. По гербарным образцам известен более чем из 50 пунктов РБ. Охраняется на территориях природных парков «Аслы-Куль» (Давлекановский и другие р-ны), «Кандры-Куль» (Туймазинский р-н), памятников природы «Гора Сатыртау» (Альшеевский р-н), «Гуровская гора» (Кушнаренковский р-н). Декоративное [7, 10], кормовое [7, 15], пищевое, медоносное растение [15].

H. grandiflorum - копеечник крупноцветковый. Эндемик Заволжья. В РБ - вид на восточной границе ареала и встречается только в Предуралье. Включен в Красные книги РФ [5], РБ [3, 4], категория 3, редкий вид. Произрастает в каменистых степях, на щебнистых склонах на органогеннощебнистых и маломощных черноземах, подстилаемых карбонатными породами (известняки, гипсы, карбонатизированные песчаники и пр.). По гербарным образцам известен более чем из 65 пунктов РБ. Охраняется на территориях природных парков «Аслы-Куль», «Кандры-Куль», 8 памятников природы («Гора Тратау», «Гора Балкантау», «Гора Юрактау», «Гора Сусактау» и др.) [7, 8, 16]. Декоративное растение [2, 10].

H. razoumovianum - копеечник Разумовского. Эндемик Заволжья и Приволжья. В РБ - вид на восточной границе ареала и встречается только в Башкирском Предуралье. Внесен в Красный список Европы (R) [6]. Включен в Красные книги РФ [5], РБ [3, 4], категория 3, редкий вид. По гербарным образцам известен более чем из 30 пунктов РБ. Охраняется на территории природного парка «Аслы-Куль» (местообитание в Давлекановском р-не), памятников природы «Гора Маяктау» (Кугарчинский р-н), «Гора Альян» (Зианчуринский р-н) [8, 16]. Декоративное растение [10].

Все четыре вида прошли интродукционные исследования в Ботаническом саду г. Уфы. Растения интродуцированы в 1996 г. семенами и молодыми растениями. Приживаемость составила 70-80 %, отпад за зимний период до 50 %. Цветут и плодоносят на второй-четвертый год жизни. Плодов и семян дают мало. Самосева не образуют. Темп онтогенеза ускоренный, по продолжительности крат- кий (2-5 лет). В интродукции в условиях лесостепной зоны Южного Урала виды характеризуются как малоперспективные (по Л.И. Томиловой [17]) [9]. Малая устойчивость копеечников в культуре послужила основанием для реализации альтернативных способов охраны, в частности, реинтродукции в ПБС, тем более что на его территории природная популяция H. gmelinii уже произрастает.

Опыты были заложены в верхних частях склонов холмов южной и юго-восточной экспозиций. Растительность вследствие длительного и неумеренного выпаса деградированная и сильно разреженная. Первоначальные органогенно-щебнистые (известняковый щебень) и малоразвитые черноземовидные почвы сильно смыты, местами до материнской породы. В последние годы выпас отсутствует. Всего было заложено 15 опытных площадок: H. argyrophyllum - 3 площадки; H. gmelinii - 2; H. grandiflorum - 6; H. razoumovianum - 4 (табл. 1). Опыты отличались происхождением семян, их количеством в лунке, сроком хранения, количеством лунок. Семена высевались в лунки весной или осенью по 4-50 шт. Учет проводили один раз в год весной, два раза в год весной и осенью (табл. 1), поэтому под всхожестью понимаем число проростков на момент учета на момент учета, выраженное в процентах от числа посеянных семян. Под сохранностью растений понимаем число растений по данным последней инвентаризации, выраженное в процентах от общего числа проростков, наблюдаемых за анализируемое время опыта.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты опыта по созданию искусственных популяций видов рода Hedysarum представлены в таблице 1 и на рисунках 1 и 2. При весеннем посеве всходы появляются в весенний период в последующие два года наблюдений, при подзимнем посеве - весной в течение 5-ти лет наблюдений. Всхожесть семян у видов рода Hedysarum за все годы наблюдений отмечалась на низком уровне: у H. grandiflorum она составила 0,56-17,5 %, у H. ar-gyrophyllum - 0,67-11,5 %, у H. gmelinii - 0-3,1 %, что может быть связано с длительным сроком хранения семян.

На участках с H. argyrophyllum в период с 2007 по 2009 гг. наблюдали только проростки. На участках с H. grandiflorum в 2008 и 2009 гг. наблюдали по одному проростку и по одному ювенильному растению.

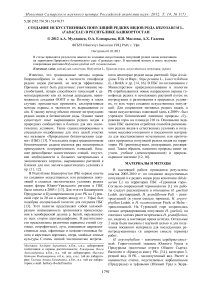

На опытном участке № 4 с H. gmelinii всхожесть весной составила 2,1 %, за 3 года наблюдений она составила 3,1 % (27 шт.) (табл. 1, рис. 1). На второй год жизни в возрастном спектре преобладали ювенильные особи - 93,3 %, на третий год - имматур-ные и виргинильные растения в сумме составили 60,0 %, в том же году наблюдались молодые генеративные растения - их доля составила 10,0 % (рис. 1).

Таблица 1. Показатели опытов по созданию искусственных популяций редких видов рода Hedysarum на территории Природного ботанического сада «Гуровская гора» (2005-2010 гг.)

|

№ участка |

Дата посева |

Число посеянных семян, шт. |

Срок хранения, мес. |

Всхожесть за все годы, % |

Прегенеративные особи, шт. |

Генеративные особи, шт. |

Сохранность за все годы наблюдений, % |

|

Hedysarum argyrophyllum |

|||||||

|

1 |

18.05.07 |

400 |

59 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

2 |

04.09.07 |

300 |

2 |

0,67 |

1 |

0 |

0 |

|

3 |

06.10.08 |

200 |

3 |

11,5 |

23 |

0 |

100,0 |

|

Hedysarum gmelinii |

|||||||

|

4 |

10.10.07 |

1275 |

3 |

3,1 |

9 |

1 |

25,6 |

|

5 |

10.10.07 |

1500* |

3 |

- |

- |

- |

- |

|

Hedysarum grandiflorum |

|||||||

|

6 |

17.05.06 |

180 |

10 |

0,56 |

0 |

0 |

0 |

|

7 |

18.05.07 |

500 |

22 |

0,6 |

2 |

0 |

66,7 |

|

8 |

10.10.07 |

350 |

3 |

5,7 |

0 |

0 |

0 |

|

9 |

06.10.08 |

200 |

2 |

17,5 |

9 |

0 |

25,7 |

|

10 |

13.10.10 |

500 |

4 |

- |

- |

- |

- |

|

11 |

13.10.10 |

500 |

4 |

- |

- |

- |

- |

|

Hedysarum razoumovianum |

|||||||

|

12 |

14.08.05 |

250 |

1 |

28,0 |

3 |

19 |

31,4 |

|

13 |

14.08.05 |

40 |

1 |

32,5 |

11 |

0 |

84,6 |

|

14 |

14.08.05 |

200 |

24 |

4,5 |

9 |

0 |

-** |

|

15 |

04.09.07 |

200 |

1 |

24,5 |

28 |

3 |

63,3 |

Примечание. * - посев без заделки семян в грунт; ** - участок утерян; прочерк означает - инвентаризация не проводилась.

у p

j

■ im

85 v

■ g1

Рис. 1 . Динамика возрастного состава искусственной популяции образца № 4 Hedysarum gmelinii (здесь и далее по горизонтали – годы наблюдений; по вертикали – количество особей, шт.; в легенде – возрастные состояния)

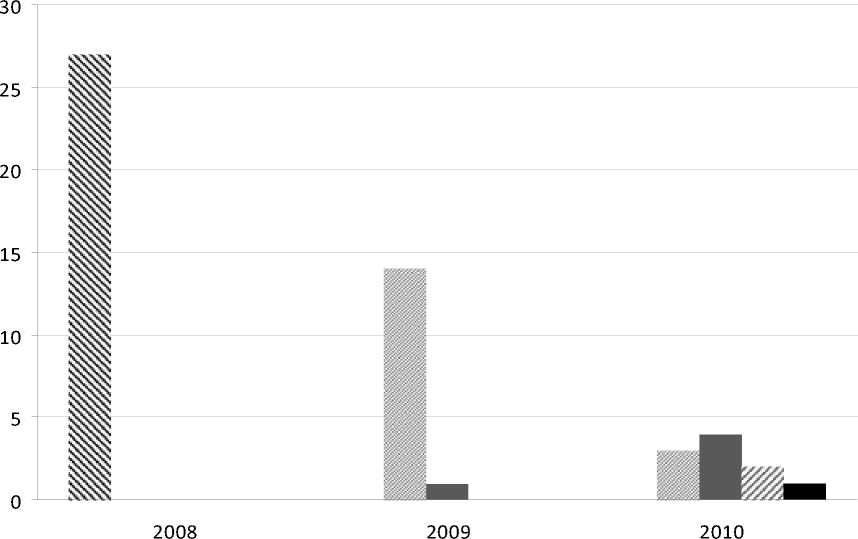

На опытном участке № 12 H. razoumovianum всхожесть весной (подзимний посев 14.08.05) составила 24,0 %, за все годы наблюдений 28,0 % (табл. 1). На второй год весной соотношение j/im/v соответственно составило 19,4/52,8/22,2 %, осенью того же года – 14,6/ 6,3/79,2 %. Быстрое накопление особей виргинильного состояния говорит об ускорен- ном развитии растений. Уже на третий год было отмечено 36 виргинильных растений со средней высотой 10,5 см и 5 молодых генеративных растений высотой 16,2 см, еще через год в 2009 г. 12 виргиниль-ных 11,0 см высотой с 8 побегами, 10 молодых 16,3 см высотой с 17 побегами, и 8 взрослых 17,7 см с 24 побегами (рис. 2).

Рис. 2 . Динамика возрастного состава искусственных популяций 3-х образцов Hedysarum razoumovianum

Таблица 2. Биометрическая характеристика генеративных растений Hedysarum razoumovianum образца № 12 в опыте по созданию искусственных популяций (2010 г.)

|

Признаки |

Молодые (g 1 ) |

Средневозрастные (g 2 ) |

t факт |

||

|

min-max |

M±m |

min-max |

M±m |

||

|

Высота растения, см |

19,5-34,0 |

27,6±3,1 |

31-46 |

37,9±1,4 |

3,054* |

|

Диаметр куста, см |

13-31 |

22,8±4,0 |

28-60 |

43,6±2,7 |

4,335* |

|

Число побегов с соцветиями, шт. |

1-6 |

3,3±1,0 |

4-36 |

16,4±2,4 |

4,945* |

|

Число побегов без соцветий, шт. |

2-11 |

5,3±2,1 |

0-19 |

3,1±1,4 |

0,861 |

|

Число всех побегов, шт. |

5-12 |

8,5±1,4 |

9-36 |

19,4±2,1 |

4,306* |

|

Число соцветий на побег, шт. |

1-5 |

3,0±1,2 |

1-5 |

3,2±0,3 |

0,180 |

|

Число цветков в соцветии, шт. |

14-23 |

17,0±2,0 |

11-34 |

23,8±2,1 |

2,322* |

|

Длина соцветия, см |

3,5-7,5 |

5,3±0,8 |

1,5-12,5 |

7,9±1,0 |

2,049 |

|

Длина цветоноса, см |

3,0-10,7 |

7,2±1,8 |

5-17 |

11,1±0,8 |

1,994 |

|

Длина всего соцветия, см |

6,5-18,2 |

12,4±2,5 |

6,5-27,5 |

19,0±1,7 |

2,172* |

|

Число листьев на побег, шт. |

6-12 |

8,3±1,3 |

7-15 |

8,6±0,7 |

0,263 |

|

Длина листовой пластинки, см |

3,5-8,5 |

6,0±1,1 |

4,5-10,5 |

6,5±0,5 |

0,399 |

|

Ширина листовой пластинки, см |

2,2-5,5 |

3,8±0,8 |

2-5 |

3,1±0,3 |

0,800 |

|

Длина черешка, см |

0,5-3,0 |

1,4±0,6 |

0,5-4,0 |

2,2±0,3 |

1,263 |

|

Длина листа, см |

3-8 |

5,2±1,1 |

2,7-8,3 |

5,3±0,4 |

0,110 |

|

Число пар листочков, шт. |

7-8 |

7,5±0,3 |

4-9 |

6,9±0,4 |

1,188 |

|

Длина верхнего листочка, см |

0,9-3,2 |

1,7±0,5 |

1,0-2,8 |

1,7±0,1 |

0,039 |

|

Ширина верхнего листочка, см |

0,2-0,3 |

0,3±0,03 |

0,2-0,4 |

0,3±0,02 |

0,107 |

|

Длина среднего листочка, см |

1,4-2,7 |

2,2±0,3 |

1,0-3,2 |

1,7±0,2 |

1,276 |

|

Ширина среднего листочка, см |

0,3-0,5 |

0,4±0,05 |

0,2-0,4 |

0,3±0,02 |

1,623 |

Примечание. * - показатель достоверен на 5 %-ном уровне значимости.

В 2010 году у растений образца № 12 H. razou-movianum были определены биометрические показатели у 4-х молодых генеративных растений (g1) и 14-ти средневозрастных (g2) (табл. 2). Средневозрастные генеративные растения превышают молодые по следующим показателям: высота растения, диаметр куста, число побегов с соцветиями, число всех побегов, число цветков в соцветии, длина всего соцветия. На этом участке вид показал лучший результат: за лето 2007 г. быстро происходит накопление растений в виргинильном состоянии (с 5,6 до 79,2 %), молодые генеративные растения появляются уже на третий год, средневозрастые генеративные – на чет- вертый, численное преобладание последних над первыми наступает на пятый год. Доля взрослых генеративных растений в популяции в 2010 г. составила 63,6 % (рис. 2).

На участке №13 всхожесть весной составила 22,5 %, проростки отмечались в течение 5 лет, и суммарная всхожесть составила 32,5 %. Генеративных особей не наблюдалось, но доля виргинильных растений в последний год наблюдений составила 54,5 % (рис. 2).

В пользу ускоренного развития говорят результаты опытов и на участке № 15 (рис. 2). Доля имма-турных особей уже на первый год составила 36,1 %, на второй – 68,3, на третий – 3,2. На третий год отмечается большая группа виргинильных – 87,1 %, появляются также молодые генеративные растения (9,7 %).

Из всех видов образцы H. razoumovianum (без учета участка № 14) показали наилучший результат по всхожести, сохранности посевов, состоянию и развитию растений. Всхожесть составила 24,5-32,5 %, это можно объяснить хорошим качеством семян (малый срок хранения 1 мес.). Сохранность растений, составившая 31,4-84,6 %, наличие цветения и плодоношения говорят о высокой жизнестойкости растений и о соответствии эколого-фитоценотичес-ких условий Гуровской горы экологии вида H. ra-zoumovianum . По предварительным данным можно заключить, что развитие H. razoumovianum происходит ускоренно.

Таким образом, по данным последней инвентаризации, на территории ПБС «Гуровская гора» произрастают 4 вида редких копеечников. Два вида H. gmelinii и H. razoumovianum цветут. Состояние особей удовлетворительное. Дальнейшие наблюдения за искусственными популяциями дадут ответ на вопрос насколько эффективно происходит семенное размножение особей, способны ли виды саморассе-ляться, и значит обеспечивать естественное само-поддержание популяций. Что в свою очередь, устранит необходимость искусственного поддержания вида.

Исследования поддержаны грантом Президиума РАН по Программе фундаментальных исследований «Живая природа: современное состояние и проблемы развития» (Подпрограмма «Биоразнообразие: состояние и динамика»: раздел 4. Технология охранения и восстановления биологического разнообразия) в 2012 г.

Список литературы Создание искусственных популяций редких видов рода Hedysarum L. (Fabaceae) в Республике Башкортостан

- Горбунов Ю.Н., Дзыбов Д.С., Кузьмин З.Е., Смирнов И.А. Методические рекомендации по реинтродукции редких и исчезающих видов растений (для ботанических садов). Тула: Гриф и К, 2008. 56 с.

- Горчаковский П.Л., Шурова Е.А. Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья. М.: Наука, 1982. 208 с.

- Красная книга Республики Башкортостан. Т. 1. Редкие и исчезающие виды высших сосудистых растений. Уфа: Китап, 2001. 273 с.

- Красная книга Республики Башкортостан. Т. 1: Растения и грибы. Изд. 2-е, перераб. Уфа: «МедиаПринт», 2011. 384 с.

- Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Товарищество науч. изданий КМК, 2008. 855 с.

- Красный список особо охраняемых редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений. 3.1 (Семенные растения). М., 2004 (2005). 352 с.

- Кучеров Е.В., Мулдашев А.А., Галеева А.Х. Охрана растений на Южном Урале. М.: Наука, 1987. 205 с.

- Кучеров Е. В., Мулдашев А. А., Галеева А. Х. Ботанические памятники природы Башкирии. Уфа, 1991. 144 с.

- Маслова Н. В., Каримова О. А., Абрамова Л. М. Коллекция редких видов семейства Fabaceae Lindl. в Ботаническом саду//Биоразнообразие растений на Южном Урале в природе и при интродукции: Тр. Ботан. сада-института УНЦ РАН к 75-летию образования. Уфа: Гилем, 2009. С. 65-80.

- Минина Н.Н. Декоративные дикорастущие растения флоры Республики Башкортостан (интродукция и перспективы использования в озеленении): Дис. …канд. биол. наук. Уфа, 2000. 236 с.

- Мулдашев А.А., Абрамова Л.М., Шигапов З.Х., Мартыненко В.Б., Галеева А.Х., Маслова Н.В. Приоритеты, методы и опыт реинтродукции редких видов растений в степной зоне Республики Башкортостан//Принципы и способы сохранения биоразнообразия. Йошкар-Ола, 2010. С. 41-44.

- Мулдашев А.А., Галеева А.Х., Маслова Н.В. О создании «Природного ботанического сада» в Республике Башкортостан//Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале XXI века. Часть 6. Экологическая физиология и биохимия растений, интродукция растений. Петрозаводск, 2008. С. 277-280.

- Мулдашев А.А., Галеева А.Х., Маслова Н.В., Едренкина В.А. Опыт создания «Природного ботанического сада» в Республике Башкортостан//Организация и функционирование региональных и локальных систем особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Ижевск, 2006. С. 36-38.

- Мулдашев А.А., Едренкина В.А., Миркин Б.М. Зеленая зона г. Уфы: современное состояние и проблемы//Вест. АН Республики Башкортостан. 2004. Т. 9, №3. С. 73-77.

- Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование; Семейства Hydrangeaceae-Haloragaceae. Л.: Наука, 1987. 326 с.

- Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан. 2-е изд., перераб. Уфа: МедиаПринт, 2010. 414 с.

- Томилова Л. И. Эндемики флоры Урала в ботаническом саду в Свердловске//Бюл. Гл. ботан. сада. 1982. Вып. 126. С. 25-31.