Создание карт потенциальной растительности на основе топографических переменных

Автор: Яковлева А.Н., Омелько А.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 11, 2012 года.

Бесплатный доступ

С использованием обобщенных аддитивных моделей спрогнозирована структура растительного покрова территории Верхнеуссурийского стационара БПИ ДВО РАН (Приморский край), что позволило установить характер пространственного распределения растительных сообществ разных классификационных единиц и построить карты потенциальной растительности. Моделирование основано на установлении связей между признаками растительного покрова и факторами местопроизрастания, а также топографическими переменными, полученными на основе цифровой модели рельефа. Выделены основные топографические переменные и связанные с ними экологические факторы, обуславливающие картину растительного покрова исследуемой территории.

Потенциальная растительность, картирование, прогноз, моделирование, геоботаническое картографирование, рельеф, цифровая модель, условия местопроизрастания, факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/14082155

IDR: 14082155 | УДК: 630.11+581.9

Текст научной статьи Создание карт потенциальной растительности на основе топографических переменных

Введение. Под картами потенциальной растительности мы понимаем карты, отражающие распределение по территории растительности, не претерпевшей антропогенной, пирогенной либо другой трансформации и находящейся в равновесном состоянии с климатом [2], в отличие от карт актуальной растительности, являющихся, по существу, картами современной антропогенной динамики растительных сообществ и показывающих изменения, произошедшие с коренной растительностью в результате вырубок и пожаров.

Возросшая в последнее время доступность и полнота данных об окружающей среде, в первую очередь данных дистанционного зондирования Земли, создание компьютерных баз данных растительности, а также современные информационные технологии открывают новые возможности для построения оценочных и прогностических пространственных моделей распределения потенциальной растительности и построения геоботанических карт актуальной растительности.

Одним из подходов для составления карт потенциальной растительности является применение био-климатических моделей, связывающих категории растительности с климатическими параметрами [1, 3, 4]. Но в горных районах помимо климата на сложение и распределение растительности большое влияние оказывает также топография и местоположение, обуславливающее локальные условия местопроизрастания, включающие микроклимат и особенности почв [6]. Использование топографических переменных, полученных на основе цифровых моделей рельефа (Digital Elevation Models, DEM), как замена измерений различных переменных окружающей среды в природе становится общей практикой при моделировании растительности горных районов [9, 11].

Изучение естественных закономерностей целесообразно проводить на территориях, где сохранились участки ненарушенных лесов, которые можно использовать для построения моделей. К такой территории можно отнести Верхнеуссурийский стационар Федерального государственного бюджетного учреждения науки Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения Российской академии наук (БПИ ДВО РАН), длительное время являющийся полигоном для проведения научных и исследовательских работ.

Целью данной работы было создание карты потенциальной растительности на основе установления взаимосвязей разных типов растительных сообществ Южного Сихотэ-Алиня с условиями местопроизрастания, а также выделение основных топографических переменных и связанных с ними экологических факторов, обуславливающих картину растительного покрова на примере территории Верхнеуссурийского стационара БПИ ДВО РАН.

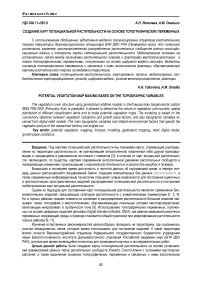

Материалы и методика. Исследуемая территория . Стационар расположен в бассейне р. Правая Соколовка (рис. 1) в Чугуевском административном районе Приморского края и занимает 4417 га. По своим природным характеристикам территория стационара типична для среднегорного пояса Южного Сихотэ-Алиня и служит своеобразным эталоном южной тайги с господством широколиственно-кедровых и пихтовоеловых лесов. Полевые исследования на территории Верхнеуссурийского стационара проводились в 20032009 гг. Кроме того, были использованы геоботанические описания постоянных пробных площадей, заложенных ранее сотрудниками лаборатории лесоведения БПИ ДВО РАН.

Рис. 1. Карта-схема района исследования

Классификация растительности. Созданная ранее классификация растительности стационара включала 15 типов леса с их вариантами [5]. Для данной работы типы леса были объединены в 10 групп типов леса, относящихся к 5 экологическим комплексам (A, B, C, D, E): A - тепло-сухие дубово-кедровые леса (дубово-кедровые рододендроновые и широколиственно-кедровые лещинно-рододендроновые типы леса, кедровники редкопокровные), B - умеренно-тепло-свежие широколиственно-кедровые леса (широколиственно-кедровые лианово-кустарниковые разнотравные леса, кедровники лимонниково-лещинные низкотравномелкоосоковые), C - прохладно-влажноватые темнохвойно-кедровые леса с широколиственными породами (широколиственно-темнохвойно-кедровые лианово-кустарниково-смешаннопапоротниковые леса, темно-хвойно-кедровые с участием березы желтой актинидиево-кустарниковые широкотравно-осоково-папоротниковые типы леса), D - холодно-влажные кедрово-темнохвойные леса (кедрово-темнохвойные с участием березы шерстистой лианово-низкотравно-мелкоосоковые и кедрово-темнохвойный с участием березы шерстистой осоково-амурско лепторуморовые типы леса), E - холодно-влажные хвойношироколиственные и широколиственные леса долин речек и ручьев (темнохвойно-ильмово-ясеневые круп-нотравно-осоково-папоротниковые типы леса).

Подготовка массива исходных данных для построения моделей. В ходе полевых исследований на территории Верхнеуссурийского стационара БПИ ДВО РАН и анализа данных дистанционного зондирования отмечено 570 точек (на основе доступных спутниковых фотоснимков Landsat) с известным типом растительности, для 300 из которых в ходе проведения дополнительных полевых исследований выполнены детальные геоботанические описания.

Расчет карт топографических переменных. В данной работе мы используем для этой цели программный пакет ILWIS. При моделировании структуры растительного покрова локального уровня помимо климатических переменных использованы более 20 топографических переменных, рассчитанных из цифровой модели рельефа DEM с размером пиксела 90 на 90 м. Для примера приведена карта абсолютной высоты изучаемой территории (рис. 1), построенная на основе модели рельефа DEM, с последующей обработкой в карту изолиний в компьютерной программе ArcGis. Для создания моделей были рассчитаны карты распределения 15 топографических переменных (табл. 1), относящиеся к четырем группам – морфологические, климатические, гидрологические индексы и формы рельефа.

Таблица 1

Топографические переменные, использованные для создания моделей и их экологическое значение

|

Переменные |

Обозначение |

Экологическое значение |

|

Морфологические |

||

|

Высота над уровнем моря (м) |

Altitude |

Температура, влажность, давление CO 2 |

|

Экспозиция (градусы) |

Aspect |

Солнечная радиация, ветер, влажность |

|

Уклон (%) |

Slope |

Солнечная радиация, стабильность грунта, процессы эрозии, влажность |

|

Кривизна профиля (от -1 до 1) |

ProfC |

Влажность, эрозия/отложение осадков |

|

Кривизна плана (от -1 до 1) |

PlanC |

Солнечная радиация, ветер, влажность |

|

Средняя кривизна (от -1 до 1) |

MeanC |

Влажность, эрозия |

|

Северность (от 1 до -1) |

North |

Зимняя/летняя солнечная радиация |

|

Климатические |

||

|

Потенциальная инсоляция (%) \ |

Solin \ |

Солнечная радиация |

|

Гидрологические индексы |

||

|

Комплексный топографический индекс |

TWI |

Влажность, накопление воды и холодного воздуха (инверсии) |

|

Индекс переноса осадков |

STI |

Потенциал эрозии, накопление осадочных пород |

|

Индекс интенсивности течений |

SPI |

Потенциал эрозии, накопление осадочных пород |

|

Формы рельефа |

||

|

Степень принадлежности к долине (от 0 до 1) |

glfChan |

Режим увлажнения и температуры, перенос и накопление осадочных пород |

|

Степень принадлежности к равнине (от 0 до 1) |

glfPlane |

Режим увлажнения и температуры |

|

Степень принадлежности к хребту (от 0 до 1) |

glfRidge |

Режим увлажнения и температуры |

|

Степень принадлежности к склону (от 0 до 1) |

glfSlope |

Режим увлажнения и температуры |

Моделирование структуры растительного покрова. Статистические модели были построены на основе обобщенных аддитивных моделей (Generalized Addictive Models, GAM) [7] с использованием модуля GRASP ver. 3.3b [10] для статистического пакета S-Plus 8.0 Student Edition (Insightful Corp., Seattle, WA, USA). GRASP позволяет выполнить полный цикл работы с GAM – от ввода данных до подборки и статистической проверки модели. Для каждой классифицированной единицы растительности создана статистическая модель на основе кривых отклика на изменение факторов местообитания. Модели дают возможность построить крупномасштабные карты потенциального распределения данных единиц растительности.

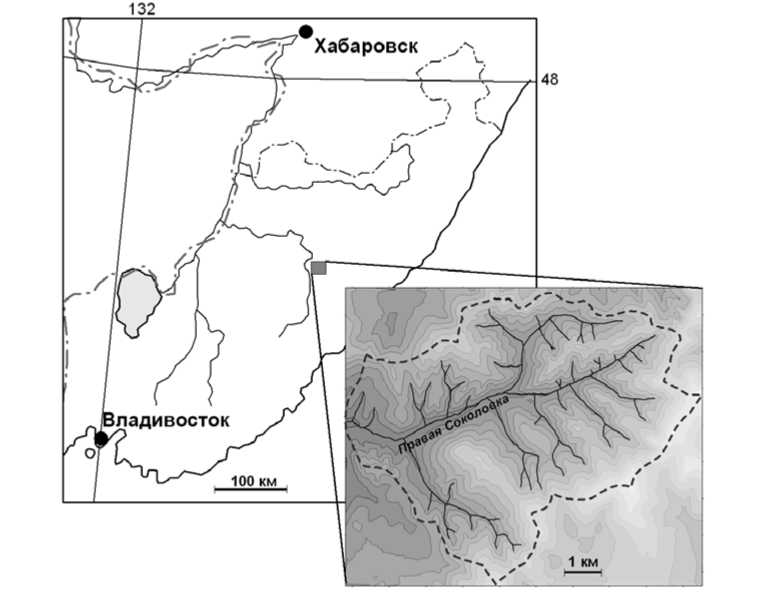

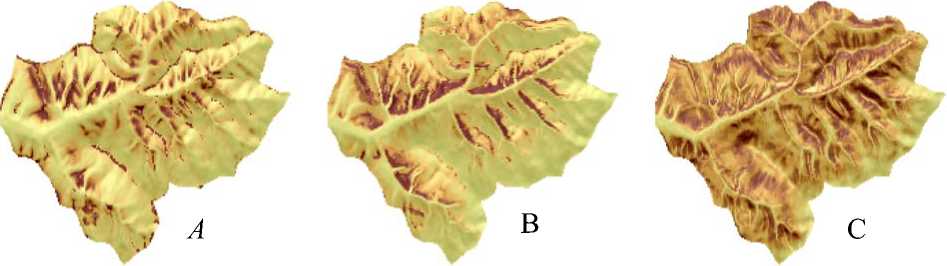

Результаты исследования. На основе полученных моделей были рассчитаны карты распределения вероятности нахождения отдельных экологических комплексов (рис. 2) и групп типов леса. Далее были получены карты потенциальной растительности стационара (рис. 3), при этом для каждой точки (пикселя растра) выбирался экологический комплекс (группа типов леса) с наивысшей расчетной вероятностью.

Значение вероятности

Рис. 2. Карты распределения вероятностей нахождения экологических комплексов (А, В, С, D, E) на территории Верхнеуссурийского стационара

Полученные модели и карты потенциальной растительности хорошо отражают закономерности высотной поясности. Долины рек занимают темнохвойно-ильмово-ясеневые леса (долины – близкие к единице значения переменной glfСhan и положительные значения ProfC; относительно важные и прохладные – высокие значения индекса TWI). Нижние и средние части склонов гор заняты темнохвойно-кедровыми лесами с широколиственными породами. На более крутых нижних склонах (высокие значения переменных Slope и SPI, STI) появляются умеренно свежие широколиственно-кедровые леса. Верхние части склонов заняты кедрово-темнохвойными лесами с березой шерстистой. Дубово-кедровые леса занимают сухие (низкие значения индекса TWI), хорошо инсолированные (высокие значения Solin) хребты вне зависимости от высоты над уровнем моря.

В целом, в окончательных моделях, полученных с помощью модуля GRASP для пакета S-Plus, из четырех групп переменных участвуют главным образом три: морфологические переменные, гидрологические индексы и климатическая переменная Solin.

Из морфологических переменных наибольшее значение имеет высота (Altitude), характеризующая общий температурный режим, а точнее – уменьшение температуры при увеличении высоты над уровнем моря. Также большое значение для описания температурного режима имеет переменная Solin (потенциальная инсоляция). Из гидрологических индексов в модели вносят наибольший вклад переменные SPI и TWI: для типов леса, встречающихся на гребнях и близ хребтов (дубово-кедровые леса), важными оказывается переменная SPI, а дифференциация типов леса горных склонов связана с индексом TWI. В описании режима увлажнения опять-таки играет большую роль переменная инсоляции (Solin). Переменные форм рельефа вносят наименьший вклад в модели. Из форм рельефа важными оказываются glfChan, выделяющая узкие долины и glfRidge – узкие, сухие хребты.

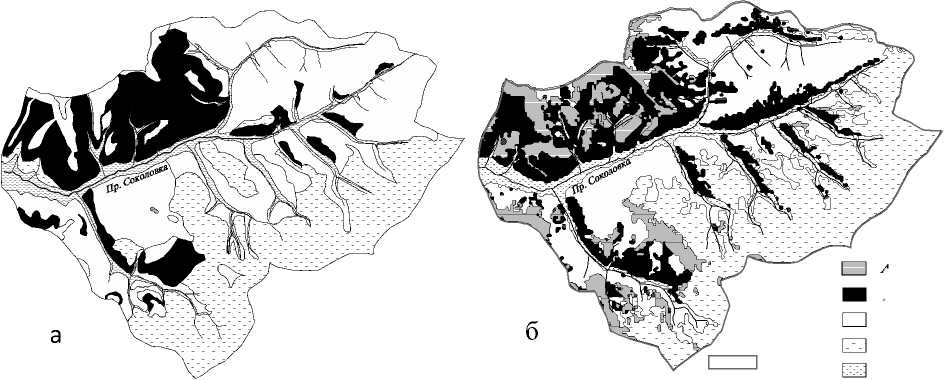

Результаты сравнения карт потенциальной и актуальной растительности Верхнеуссурийского стационара (рис. 3) показали, что использованная методика обладает большими прогнозными возможностями. Используя метод GAM для создания моделей распределения растительных сообществ, можно получить детальные крупномасштабные карты потенциальной растительности, «разрешающая способность» которых будет ограничена, главным образом разрешением растра DEM.

А

В

C

D

E

Рис. 3. Карты распределения актуальной (а) и потенциальной (б) растительности Верхнеуссурийского стационара по экологическим комплексам (А – Е)

Полученные карты потенциальной растительности можно в дальнейшем скорректировать по данным дистанционного зондирования и получить карты актуальной растительности. Это важно, поскольку использование только данных дистанционного зондирования без создания моделей растительного покрова пока не приносит удовлетворительных результатов в случае полидоминантных лесов.

Выводы

-

1. Статистическое моделирование структуры растительного покрова на основе использования обобщенных аддитивных моделей, основанного на увязке признаков растительного покрова и факторов среды, определенных по цифровой модели рельефа, позволяет установить характер пространственного распределения растительных сообществ разных классификационных единиц и построить карты потенциальной растительности.

-

2. Сопоставление пространственного распределения сообществ разных типов леса на прогнозной модели и карте актуальной растительности изучаемой территории показало, что использованная методика обладает большими прогнозными возможностями. Вместе с тем для более точного прогноза необходимо включить в анализ особенности взаимоотношения между доминирующими видами на разных этапах сукцессий.

-

3. Апробация полученной методики на примере Верхнеуссурийского стационара продемонстрировала возможность выделения основных топографических переменных и связанных с ними экологических факторов, обуславливающих картину растительного покрова.

-

4. Разработанная методика может быть использована для построения прогнозных крупномасштабных геоботанических карт в труднодоступных и обширных районах, кроме того, позволяет ускорить и удешевить работу по составлению карт.