Спайки брюшной и плевральной полостей - общее и различия

Автор: Калашников А.В., Дворецкая Ю.А.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Морфология

Статья в выпуске: 1 (49), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье проведено сравнение послеоперационных спаек брюшной и плевральной полостей. Выявлены общность строения спаек различной локализации и их разнонаправленность с клинической точки зрения.

Операционная травма, межплевральные сращения, внутрибрюшинные сращения, морфометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/142149159

IDR: 142149159 | УДК: 615.03:617-089:616.381

Текст научной статьи Спайки брюшной и плевральной полостей - общее и различия

Послеоперационные спайки в брюшной полости остаются актуальной проблемой в хирургии и являются причиной возникновения таких осложнений, как: кишечная непроходимость, спаечная болезнь с выраженным болевым синдромом, внематочная беременность, женское бесплодие и др. [3, 4, 6–8, 11–13].

В то же время в отношении спаечного процесса в плевральной полости достичь единого мнения не удается. По-прежнему ряд авторов считают, что рассечение спаек может быть эффективным средством для лечения некоторых форм деструктивного туберкулеза легких [10, 15]. При этом имеются сведения, что спайкообразо-вание в плевральной полости может оказывать положительное влияние на исход заболевания, в частности, уменьшая риск рецидива пневмоторакса, снижая частоту внутриплеврального кровотечения [2, 14].

В связи с этим представляется актуальным проведение сравнительного анализа спаек брюшной и плевральной полостей.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Провести сравнение и выявить общность и различие спаек брюшной и плевральной полости.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено на 70 белых нелинейных половозрелых крысах самок массой 280–320 г. Содержание животных, выполнение эксперимента и выведение осуществлялось в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных». Животных разделили на 3 группы: на крысах I группы (n = 30) моделировали внутрибрюшинные спайки; крысам II группы (n = 30) моделировали плевральные спайки, в III группу (n = 10) вошли интактные животные. Для воспроизведения послеоперационного спаечного процесса брюшной полости и изучения его закономерностей применялась методика нанесения стандартной операционной травмы, разработанная на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ (рис. 1 а).

Под общим обезболиванием посредством внутримышечного введения этаминала (40 мг/кг) и рометара (0,05 мл/кг) после обработки операционного поля выполнялась нижне-срединная лапаротомия. Идентифицировался илеоцекальный угол, который выводился в операционную рану. После выполнения основных этапов методики лапаротомная рана ушивалась наглухо «через все слои» пятью узловыми капроновыми швами [9].

Для моделирования межплевральных сращений под общим обезболиванием этаминалом (40 мг/кг) и рометаром (0,05 мл/кг) проводилась интубация трахеи для ИВЛ. После обработки операционного поля в положении животного на правом боку, выполнялось послойное рассечение кожи, мягких тканей линейным разрезом от лопатки до реберной дуги на 2 сантиметра левее позвоночника.

а б

Рис. 1. Моделирование спаек: а – экспериментальная операционная травма для моделирования спаек брюшной полости, травмированный участок слепой кишки; б – моделирование спек плевральной полости путем травмирования реберного каркаса, перекусывание выделенных фрагментов ребер при помощи ножниц

По достижении реберного каркаса проводили выделение с III по VI ребер при помощи оригинального двузубого распатора (оформлена заявка № 2015106650/14(010776) от 26.02.2015 на полезную модель: «Двузубый реберный распатор для экспериментального моделирования травмы грудной клетки») и осуществляли полное поперечное пересечение ребер путем перекусывания ножницами (рис. 1 б ).

После послойного ушивания раны наглухо при помощи шприца с тупой иглой производили откачивание газа из плевральной полости до получения вакуума. Выведение животных из эксперимента осуществлялось на 30-е сутки послеоперационного периода. Забор спаек проводили с максимальным сохранением точек прикрепления.

Все обнаруженные внутрибрюшинные спайки были описаны в соответствии с классификацией А. А. Воробьева [5] с указанием распространенности и топографии спаечного процесса, вариантов клинической формы и течения, а также описанием макроскопического морфологического типа внутрибрюшинных сращений. Аналогично были изучены спайки, выделенные из плевральной полости.

Для проведения морфологического исследования спайки фиксировали в 10%-м нейтральном формалине. Материал заливали в парафин по стандартной методике, срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по Масону. Морфометрический анализ был проведен в соответствии со сложившимися принципами количественных морфологических исследований [1].

С помощью программы «Видеотест Морфо» определяли объемную долю (ОД) фибрина, коллагеновых, ретикулярных и эластических волокон, ОД сосудистого русла, а также ОД клеточных элементов: лейкоцитов, лимфоцитов, фибробластов. Микрофотографии сделаны с использованием микроскопа «Leiсa DM 100» с цифровой фотокамерой. Статистическая обработка проводилась непосредственно из общей матрицы данных «EXСEL 7.0» («Microsoft», США) с привлечением возможностей программы «STATGRAPH 5.1» («Microsoft», США).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке спаечного процесса у животных со стандартной операционной травмой выявлено, что послеоперационные спайки присутствовали у 26 животных (86,7 %), и только в четырех случаях спаек в брюшной полости обнаружено не было. Максимальные спаечные изменения наблюдались в зоне операции, локализация спаек в основном касалась мест нанесения стандартной операционной травмы (участок париетальной брюшины в области правого отдела передней боковой брюшной стенки и висцеральной брюшины купола слепой кишки, дистальной части подвздошной кишки). Наиболее частым участником спаечных сращений был большой сальник. Плоскостные спайки большого сальника с десерозированным участком париетальной брюшины в области правого отдела передней боковой брюшной стенки встречалась чаще других – в 25 случаях (83,3 %). В 18 экспериментах (60 %) большой сальник был припаян к десерозированному участку купола слепой кишки, дистальной части подвздошной кишки. В одном наблюдении большой сальник был одновременно припаян к лапаротомному рубцу и десерозированному участку париетальной брюшины (3,3 %). Большинство обнаруженных сращений у животных первой опытной группы были плоскостные и пленчатые. Спайки плотно фиксировали серозные поверхности, и разделить их тупым путем было практически невозможно. В десерозированных участках париетальной брюшины, тощей и слепой кишки определялись рубцы. Таким образом, в I группе животных после моделирования стандартной операционной травмы наблюдается образование спаек в местах нарушения целостности серозных покровов, в основном представленных грубыми плоскостными и пленчатыми сращениями, плотно фиксированных к серозным поверхностям.

При изучении сращений в плевральной полости в подавляющем большинстве случаев – 24 (80,0 %) спайки обнаруживались в месте нанесения операционной травмы, между висцеральной и париетальной плеврой, не припаянных к послеоперационному рубцу – 19 (63,3 %), междолевые спайки зарегистрированы в 17 (56,7 %) случаев, сращения между легким и диафрагмой найдены у 5 животных (16,7 %), в 10 % случаев (у 3 животных) были зарегистрированы множественные (локализованные в 2 и более областях) плевральные спайки.

Макроскопически развитие спаечного процесса характеризовалось формированием белесоватых полупрозрачных тяжей соединительной ткани между листками париетальной и висцеральной плевры, которые были представлены разнонаправленными волокнами с различным местом прикрепления к париетальной плевре. В доступной литературе отсутствует четкая клинико-морфологическая классификация плевральных сращений, однако по аналогии с внутрибрюшинными спайками в плевральной полости чаще всего обнаруживались пленчатые и плоскостные спайки.

В одном случае (3,3 %) наблюдалось тотальное спайкообразование, в результате которого сращение между париетальной и висцеральной плеврой было настолько интимно, что легкое выделялось экстраплеврально.

Микроскопическая картина спаек в брюшной и плевральной полости на 30-е сутки экспериментальной травмы характеризовалась утолщенным мезотелием, вследствие выраженных пролиферативных процессов за счет миграции фибробластов, отмечалась обильная васкуляризация, выраженная лимфо-макрофагальная инфильтрация. Выявлялись дезориентированные волокна соединительной ткани с преобладанием коллагеновых волокон.

Зрелая спайка в плевральной полости образована волокнистой тканью, представленной преимущественно коллагеновыми волокнами и незначительным количеством эластических и ретикулярных волокон. Сформированная спайка обильно васкуляризирована, при этом капилляры были более полнокровны, чем в зрелой перитонеальной спайке, что, по-видимому, связано с богатым кровоснабжением легочной ткани. Кроме этого, наблюдалась лимфоплазмоцитарная инфильтрация, единичные макрофаги и лейкоциты, что свидетельствовало о продолжающемся хроническом воспалении спайки.

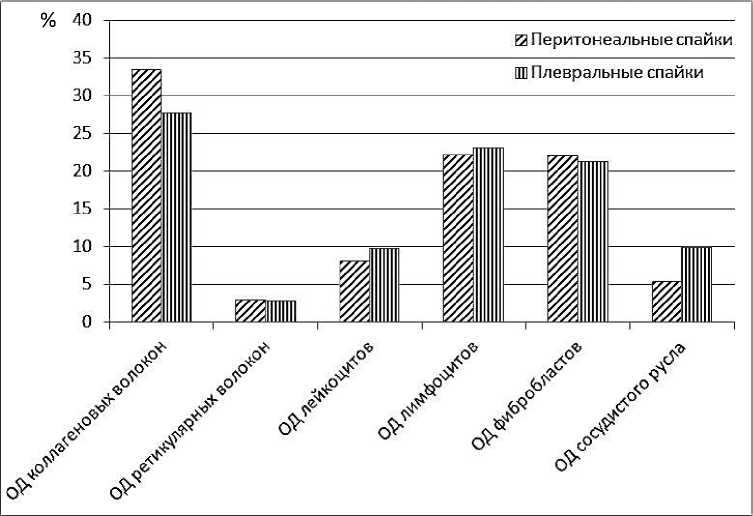

Результаты, полученные при морфометрическом исследовании внутрибрюшинных и межплевральных сращений, представлены на рис. 2.

Рис. 2. Морфометрические параметры спаек брюшной и плевральной полости на 30-е сутки послеоперационного периода

На 30-е сутки эксперимента спайки были сформированы, практически повсеместно обнаруживалась зрелая соединительная ткань. Каркас спаек, как в брюшной, так и в плевральной полости, был представлен преимущественно коллагеновыми волокнами [(33,56 ± 2,29) % и (27,73 ± 1,37) % соответственно], в то время как объемная доля ретикулярных и эластических волокон была незначительной. В клеточном составе сращений преобладали лимфоциты [(22,30 ± 1,19) % и (23,12 ± 1,29) %] и фибробласты [(22,13 ± 0,38) % и (21,27 ± 0,93) % соответственно], что свидетельствовало о хроническом воспалительном процессе в брюшной и плевральной спайках. Таким образом, клеточный состав внутрибрюшных и внутриплевральных сращений не имели достоверных отличий (р > 0,05).

Обращало на себя внимание наличие достоверных различий в объемной доле сосудистого русла: (5,43 ± 0,97) % – в брюшной полости, (9,91 ± 0,19) % – в плевральной полости (р < 0,05), что, по-видимому, связано с чрезвычайной богатой васкуляризацией легочной ткани. Однако капиллярное русло было редуцировано как в перитонеальных, так и в плевральных спайках, имелось запустевание капилляров, по периферии отмечалась перикалибровка сосудов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в результате сравнения строения спаек брюшной и плевральной полости было установлено, что морфологическая структура зрелых внутрибрюшинных и межплевральных сращений характеризовалась преобладанием коллагеновых волокон над ретикулярными и эластическими, выраженной лимфомакрофагальной инфильтрацией, редуцированием капиллярного русла сформированных спаек, и не имела достоверных различий (р > 0,05).

Известно, что процесс спайкообразования является компенсаторным процессом, развивающимся в ответ на операционную (или иную) травму. Однако если спаечный процесс значительно снижает качество жизни пациентов, приводя к инвалидизации, а нередко является причиной развития серьезных осложнений, клиническое значение сформировавшихся спаек в плевральной полости принципиально иное. Плевральные сращения представляют собой защитный механизм, направленный на стабилизацию процесса при таких патологических состояниях, как: рецидивирующие спонтанные пневмотораксы, гидротораксы у онкологических больных с экссудативными плевритами и др., что делает контролируемое спайкообразование чрезвычайно перспективным методом торакальной хирургии и требует дальнейшего исследования в данном направлении.

Список литературы Спайки брюшной и плевральной полостей - общее и различия

- Автандилов Г. Г. Основы количественной патологической анатомии. -М.: Медицина, 2002. -240 с.

- Акопов А. Л., Жестков К. Г., Корымасов Е. А. Национальные клинические рекомендации по лечению спонтанного пневмоторакса: //Ассоциация Торакальных Хирургов России. -М., 2014. -Режим доступа: http://thoracic.ru/?page_id=36.

- Влияние операционного стресса на морфологическую организацию функционально различных отделов брюшины в динамике послеоперационного периода/А. А. Воробьев, С. В. Поройский, А. В. Поройская и др.//Вестник ВолГМУ. -2010. -№ 2. -С. 106-110.

- Воробьев А. А., Алифанов С. А. Характеристика спаечного процесса у больных пожилого возраста с послеоперационными грыжами переднебоковой стенки живота//Матер. 11 съезда хирургов Российской Федерации. -Волгоград, 2011. -С. 79.

- Воробьев А. А., Бебуришвили А. Г. Хирургическая анатомия оперированного живота и лапароскоспическая хирургия спаек: монография. -Волгоград: Государственное учреждение «Издатель», 2001. -230 с.

- Воробьев А. А., Поройский С. В. Влияние операционного стресса, потенцируемого операционной травмой различного объема на резорбционную функцию брюшины//Матер. 11 съезда хирургов Российской Федерации. -Волгоград, 2011. -С. 283.

- Дворецкая Ю. А. Особенности спайкообразования при послеоперационной гормональной недостаточности. (Экспериментальное исследование): автореф. дис.. канд. мед. наук. -Волгоград, 2009. -24 с.

- Морфологические и хирургические аспекты профилактики послеоперационного спайкообразования/А. А. Воробьев, С. В. Поройский, В. Б. Писарев и др. -Волгоград: Изд-во ВолГМУ, 2005. -136 с.

- Оперативная хирургия: учеб. пособ. по мануальным навыкам/Под ред. А. А. Воробьева, И. И. Кагана. -М.: ГЕОТАР-Медиа, 2015. -688 с.

- Отс И. О. Профилактика плевролегочных осложнений после резекций буллезно-эмфизематозного легкого: автореф. дис.. канд. мед. наук. -М., 2010. -24 с.

- Послеоперационный адгезиогенез в условиях хирургически обусловленной эстрогенной недостаточности/А. А. Воробьев, С. В. Поройский, Ю. А. Дворецкая и др.//Кубанский Научный Медицинский Вестник 2010. -№ 9 (123). -С. 52-54.

- Способ экспериментальной оценки резорбционной функции брюшины/А. А. Воробьев, С. В. Поройский, Ю. А. Дворецкая, И. А. Гречкина. -Патент на изобретение № 2400821 от 27.09.2010.

- Prevention of postoperative abdominal adhesions in gynecological surgery/V. Mais, R. Angioli, E. Coccia, et al.//Minerva Ginecol. -2011. -V. 63, № 1. -P. 47-70.

- Thomas R., Piccolo F., Miller D. Intrapleural fibrinolysis for the treatment of indwelling pleural catheter-related symptomatic loculations//J. Chest. -2015. -Vol. 148, № 3. -P. 746-751.

- Uniportal video-assisted thoracoscopic bronchoplastic and carinal sleeve procedures/D. Gonzalez-Rivas, Y. Yang, D. Sekhniaidze, et al.//J. Thorac. Dis. -2016. -Vol. 8, № 2. -P. 210-222.