Специалисты с высшим медицинским образованием на рынке труда

Автор: Коленникова Ольга Александровна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы занятости и рынка труда

Статья в выпуске: 2 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Нехватка врачебного персонала актуализирует исследования экономического поведения медицинских специалистов высшего уровня квалификации. На базе взвешенных микроданных Обследования рабочей силы (ОРС) Росстата за 2019 г. выяснялось, как реализуемые на микроуровне трудовые стратегии отражаются на состоянии рынка труда в целом. Для этого искались ответы на вопросы: как использовался потенциал получивших высшее медицинское образование в плане их вовлеченности в экономическую активность, каковы масштабы тех, у кого трудовой путь пролегал в рамках выбранной профессии, а кто ушли из нее и работали не по специальности, а также каков резервный запас незанятых, которых при определенных условиях можно было бы задействовать. Анализ в рамках стандартной и расширенной концепции рабочей силы показал высокую задействованность этой профессионально-квалификационной группы в экономике. Специалисты с дипломом медицинского вуза резко выделялись среди других категорий специалистов приверженностью первоначальному выбору профессии, смену вида занятия реализовывало относительно небольшое число врачей. Такой же стратегии придерживались и молодые врачи 2016-2018 гг. выпуска. Оценки масштабов реальных и потенциальных ресурсов медицинских специалистов не дают оснований говорить, что таковые (ресурсы) имеются в каком-либо значительном размере. По вопросам выработки путей преодоления дефицита врачей ведется широкая дискуссия. Недоучет действующих в сфере медицины достаточно жестких ограничителей межпрофессиональной мобильности ведет к усилению уязвимости данной группы высококвалифицированных специалистов на рынке труда, и как следствие - к профессиональному выгоранию и падению мотивации к труду, что крайне опасно во врачебной деятельности.

Врач, высшее медицинское образование, рынок труда, здравоохранение, социальная защищенность, работа по специальности, потенциальная рабочая сила

Короткий адрес: https://sciup.org/143177743

IDR: 143177743 | DOI: 10.19181/population.2021.24.2.12

Текст научной статьи Специалисты с высшим медицинским образованием на рынке труда

Нехватка медицинских специалистов носит хронический характер, выражаясь в незаполненности должностных позиций и широко распространенном совместительстве. По данным Росстата уровень спроса на врачей в 3–4 раза превышает средний показатель потребности в специалистах высшего уровня квалификации на рынке труда 1. Наиболее остро дефицит ощущается в сфере государственного и муниципального здравоохранения, на которую приходится основная масса врачебных кадров. С началом пандемии COVID-19 кадровая проблема еще больше обострилась, и актуализировались вопросы наличия резерва медицинских кадров. Поэтому важно расширение представлений в части того, как реализовывались трудовые стратегии специалистов с высшим медицинским образованием на рынке труда, насколько распространен был их уход из профессии или из состава рабочей силы.

Выбор человеком профессии определяется различными факторами. Он может быть функциональным: человек выбирает сферу труда по своим склонностям и способностям, следует семейной традиции, придерживается конъюнктурной моды на те или иные профессии или «за компанию» с друзьями. Целерациональный выбор делается с учетом потребностей рынка труда, в таком случае человек ожидает занять рабочее место особо привлекательное с точки зрения заработка, профессионального и должностного роста, социального престижа [1. С. 38].

Предполагается, что институт образования выполняет роль механизма отбора людей в обществе [2. С. 350–351]: в медицину привлекаются наиболее способные к данному виду профессиональной деятельности. Для окончания медицинского вуза требуются восприимчивость к обучению и интеллектуальные способности, теснее связанные с успехом в сфере оказания меди- цинской помощи, чем в других. Тогда, кроме прочего, работники легче будут проходить дальнейшую профессиональную подготовку, будут более гибкими на своем месте работы. При этом объем знаний, полученных в учебном заведении, пропорционален затраченному времени на обучение. Согласно теории, для медицины, отличающейся одной из наиболее продолжительных форм профессиональной подготовки, должна быть и более высокая норма отдачи от полученного диплома об образовании. Теория человеческого капитала к ожидаемой отдаче от инвестиций в человеческий капитал относит более высокий уровень заработков, большее удовлетворение от избранной работы в течение жизни, а также более высокую оценку нерыночных видов деятельности и интересов.

Специалисты, изучающие мотивы выбора профессии врача, утверждают, что зарплатные факторы играют далеко не главную роль: для медиков, как и для ряда других профессий (педагогов или ученых) определяющим являются содержательный и творческий характер профессии, ее социальная значимость, призвание и т.п. Между тем исследования, проводимые в российском здравоохранении, дают основания говорить о недостаточной социальной защищенности этой профессиональной группы специалистов. В работах отмечаются чрезмерная загруженность, несоответствие оплаты труда трудовой нагрузке, частично неблагоприятные условия труда, ухудшающаяся ситуация в области профессионального развития [3]. Несмотря на то, что согласно социологическим опросам населения, профессия врача остается одной из наиболее привлекательных в обществе 2, сами врачи не поддерживают это мнение в той же мере. Они зачастую не рассматривают свою профессию как успешную инвестицию в будущее и с осторожностью рекомендовали бы ее своим детям [4]. Данные факты тревожат, учитывая какую роль в развитии здравоохранения играют меди- цинские династии. В медицинских кругах регулярно высказывается мнение о недостаточных объемах подготовки специалистов-медиков как причине их дефицита 3. Ведущие врачи-эксперты и организаторы здравоохранения говорят также о разочаровании, которое чувствуют молодые ребята и девушки, получившие профессию врача или медсестры с высшим образованием, выходя на рынок труда: они сталкиваются с обюрокрачиванием врачебной деятельности, высокой интенсивностью труда, ограничениями в профессиональном росте и низкой заработной платой [5. С. 1–2]. По экспертным оценкам, число выпускников-медиков, остающихся работать в государственном здравоохранении, менее 70%, около 30% выбирают негосударственную сферу медицины, а часть уходит из профессии 4. Анализ масштабов недоиспользования полученного высшего профессионального образования среди занятых на рынке труда свидетельствует о наибольшей — в сравнении с другими профессиональными группами — приверженности медицинских специалистов своей профессии [6. С. 183]. Исследователи обращают внимание на перекосы в кадровой структуре, по их расчетам, чтобы уйти от огромных переработок и обеспечить приемлемый уровень заработной платы и возможности повышения квалификации в первичном звене требуется минимум на 50% больше врачей (к уровню 2018 г.) [7. С. 14].

Реформирование системы российского здравоохранения на данном этапе нацелено на решение наиболее острых кадровых вопросов, в числе мероприятий — реформа оплаты труда, перестройка кадровой структуры в сторону развития амбулаторного звена, переход к непрерывному медицин- скому образованию. Происходящие перемены оцениваются специалистами неоднозначно. Идет широкая дискуссия в отношении того, как преодолеть кадровые дисбалансы. Вызывает нарекания в целом кадровая и образовательная политика, в частности критикуется оптимизация структуры медицинских учреждений, отмена интернатуры и сужение доступа к обучению в ординатуре, преодоление дефицита врачей первичного звена за счет выхода на работу выпускников без последипломной подготовки [8]. В практике стран с развитой медициной отмечается усиление роли государства в определении перспективной численности и структуры врачей, но сокращение длительности обучения врачебным специальностям не предусматривается. В числе используемых инструментов — квотирование приема в медицинские вузы и распределения по специальностям последипломного образования; регулирование трудоустройства выпускников; меры, способствующие сокращению дефицитных категорий врачебных кадров и неравномерности их территориального размещения [9].

Все вышесказанное актуализирует потребность более широкого взгляда на возможности использования ресурсов медицинских специалистов в экономике. Цель статьи — проанализировать экономическое поведение специалистов с высшим медицинским образованием на рынке труда в разрезе как реальной, так и потенциальной рабочей силы. Предпринята попытка выяснить — как реализуемые на микроуровне трудовые стратегии медицинских работников отражаются на состоянии рынка труда в целом, то есть на макроуровне. Для этого ведется поиск ответов на следующие вопросы: как использовался потенциал имевших диплом врача или медсестры с высшим образованием в плане их вовлеченности в экономическую активность, каковы масштабы тех, у кого трудовой путь пролегал в рамках выбранной профессии, а кто ушли из нее и работали не по специальности, а также каков резервный запас незанятых, которых при определенных условиях можно было бы задействовать.

Материалы и методы исследования

Провести анализ позволяют данные Обследования рабочей силы (ОРС) Росстата, собираемые в ходе мониторинга рынка труда. Эти данные (согласно последним рекомендациям МОТ) охватывают население от 15 лет и старше, предоставляя возможность максимально полно изучить исследуемую профессиональную группу. Использовались взвешенные микроданные за 2019 г.— преддверия эпидемии COVID-19. Были отобраны специалисты, у кого полученный документ об образовании соответствовал на- правлениям подготовки и специальностям высшего образования в области здравоохранения и медицинских наук Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009–2016.

Согласно данным ОРС в 2019 г. из общей численности взрослого населения (121 млн человек) 2,29 млн (или 1,9%) имели высшее медицинское образование, а среди специалистов с высшим образованием их доля

Таблица 1

составляла 7,2%. Основная масса получила специальность/направление подготовки «клиническая медицина» (73,5%), остальные — «фундаментальная медицина» (1,9%), «науки о здоровье и профилактическая медицина» (4,6%), «фармация» (8,6%), «сестринское дело» — (1,7%) и «ветеринария» (9,7%). Рабочая сила включала 1,78 млн специалистов с высшим медицинским образованием, а вне ее состава находились соответственно 509,6 тыс. человек, в том числе 435,4 тыс. уже не работали в связи с возрастом.

Результаты и обсуждение

Рынок труда медицинских специалистов отличается наличием значительного неудовлетворенного спроса. По данным обследований потребности организаций в работниках, в конце 2016 и 2018 гг. нехватка медицинских специалистов как в абсолютном, так и относительном размере среди разных профессиональных групп была наибольшей (табл. 1).

Потребность организаций в работниках высшего уровня квалификации

Table 1

The need of organizations for specialists of the highest qualification level

|

Профессиональная группа специалистов |

2016 г. |

2018 г. |

||

|

тыс. человек |

% |

тыс. человек |

% |

|

|

В области здравоохранения |

58,5 |

7,9 |

59,4 |

8,9 |

|

В области науки и техники |

39,6 |

2,2 |

38,5 |

2,4 |

|

В области образования |

30,9 |

1,1 |

32,6 |

1,2 |

|

В сфере бизнеса и администрирования |

18,2 |

1,8 |

26,1 |

2,5 |

|

По информационно-коммуникационным технологиям |

9,4 |

3,2 |

10,4 |

3,8 |

|

В области права, гуманитарных областей и культуры |

17,4 |

2,4 |

17,7 |

2,8 |

|

Все специалисты высшего уровня квалификации |

174,0 |

2,3 |

184,7 |

2,7 |

Источник: О численности и потребности организаций в работниках по профессиональным группам // Росстат: [сайт].— UPL: (дата обращения: 05.04.2021).

Неукомплектованность медицинскими специалистами носила хронический характер: в предыдущие 2010–2014 гг. нехватка врачей колебалась в пределах 9,9–12,3%. Согласно введенному с 2016 г. новому классификатору занятий ОКЗ-2014, с 2016 по 2018 гг. дефицит врачей общей практики составлял 11,5–11,8%, а врачей-специалистов вырос с 8,6% до 9,7%; специалистов по медицинскому уходу — с 6,3 до 8,9%; врачей скорой помощи— с 23,8 до 26,9% 5. Необходимость выполнения работы перманентно недостающего персонала вызывала чрезмерную нагрузку на наличный персонал и, если таковая не компенсировалась в до жной мере оплат й труда, являла, в числе прочих фактором текучести врачебного персонала [10]. Между тем поиски другого подходящего места работы редк выходили за пределы медицинской области Врачи старались найти более подходящее место, в частности — с меньшей нагрузкой, но возможностью подрабатываь, в сфере частной медицины. В числе главных причин низкой межпрофессиональной мобильности были же поес нные высокие зараты (времен ные, финансовые и моральные) на получение медицинской профессии.

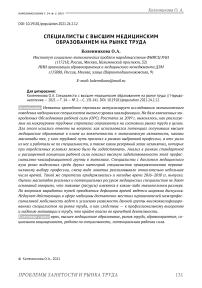

Ораниченос ткого вида трудовой м бильности подтверждается данными о низ- кой доле м дицинских специалис ов, работавших не по профессии В качестве индикатора соответствия занятия профилю полученного образования испольовались субъективные оценки связи работы с профессией (специальностью), указанной в дипломе. Ответы «да» и «скорее, да» были объединены в категорию «работа связана с полученной профессией», а «скорее, нет» и «нет»—в группу «работа не связана с профессией». На рис. 1 показао рапр д ление занятых получивших различные специальности высшего образования, чья работа была связана либо не связан полученой профессий

Рис. 1. Специалисты, чья работа была связана/ не связана с полученной профессией, по направлениям подготовки и специальностям высшего образования, %

Fig. 1. Specialists whose work is/is not related to their profession by the areas of specialties of higher education, %

Источник: микроданные Обследования рабочей силы Росстата, 2019 год.

Специа ли сты с медиц и нским образов а н и ем резко выделялись среди других профессиональных групп низким процентом «изменивших» своему первоначальному выбору. Трудовые стратегии, направленные на смену вида занятия, реализовывало относительно небольшое число врачей. При этом число работавших по смежной специальности тоже незначительное, что отражает специфику полученных медицинских знаний и навыков и локальный характер их применения.

Тормозилась межпрофессиональная подвижность и опасениям потери (или перерыва медицинского стажа), к тому же возврат в профессию требовал получения допуска к оказанию медицинской помощи (прохождения обязательной процедуры сертификации/ак-кредитации). Эти специфические ограничения существенным образом блокировали выход из медицины. Поэтому практиковался не столько уход в иного типа профессию, сколько переквалификация на другую (или даже несколько) более успешных и/или востребованных специальностей/специализаций врамках м дицинской сферы.

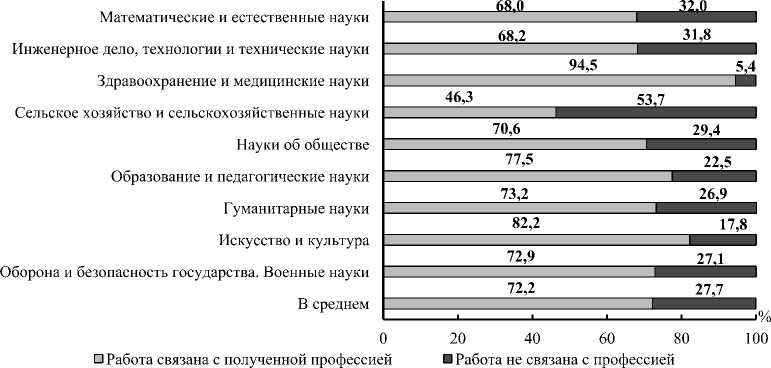

Получившие образование в последние годы следовали тем же путем: 94,7% выпускников 2016–2018 гг. трудоустроились по своей или близкой профессии и только 53% тали раб тать н феы м дицины (рис. 2). Максимально ориентировались на работу по специальности прошедшие обучение по направлению «клиническая медицина» (лиш у 3% характер работы окзал-ся далеким от медицины). Но среди выпускников, получивших диплом в области вете ринарии и сестринского дела, относительно большее число (15,3–18,3%) переключились н др (отличные от медицины виды деятельности.

Фундаментальная медицина

Клиническая медицина

Фармация

Сестринское дело

Ветеринария

не связана со специальностью

Рис. 2. Трудоустроившиеся выпускники 2016–2018 гг. разных специальностей высшего медицинского образования, %

Науки о здоровье и профилактическая..

Все специальности/направления

-

□ Работа связана со специальностью

Fig. 2. Employed graduates of 2016–2018 years in different areas of specialties of higher medical education, %

Источник: микроданные Обследования рабочей силы Росстата, 2019 год.

В целом же выпускники медицинских вузов в большей мере (в сравнении с окончившими иные типы вузов) нацеливались на использование полученных знаний на практике. Если сопоставить успешность их первичного выхода на рынок труда с результативностью трудоустройства всех выпускников высшей школы 2016–2018 гг.— среди которых 31% работали не по специальности —то это сравнение будет явно в пользу медиков. Среди них только 5,3% ушли из медицины, близкий и такой же низкий уровень ухода из профессии был характерен для окончивших высшие военные учебные заведения (7,2%).

Если говорить о не трудоустроившихся выпускниках, то уровень безработицы среди медицинских специалистов 2016–2018 гг.

выпуска составил 4,6%. Они испытывали куда меньшие затруднения с поиском работы в сравнении со всеми выпускниками высшей школы (аналогичный показатель — 7,3%), но им было сложнее трудоустроиться, чем врачам с опытом работы. Относительно невысокий уровень безработицы среди молодых врачей объясняется широко распространенным целевым обучением в медицинских вузах. Кроме того, в притоке молодежи были заинтересованы медицинские учреждения, в которых и стремились набирать молодых специалистов, готовых к высокой интенсивности труда (в частности, к высоким повременным нормам приема пациентов), хорошо владеющих цифровыми технологиями, способных к быстрой профессиональной и социальной адаптации. Дефицит врачебных кадров и идущие процессы омоложения кадрового состава медицинских организаций подпитывались выпускниками-медиками и держали уровень безработицы на низком уровне.

Насколько рационально использовался в целом потенциал специалистов с медицинским образованием в экономике? Стоит отметить, что уровень экономической активности работников с высшим образо- ся и к специалистам с медицинским дипломом (табл. 2). Они также широко (как и другие профессиональные группы специалистов) включены в оплачиваемую трудовую деятельность, но их отличает, с одной стороны, поздний выход на рынок труда в связи с более высокой длительностью профессионального обучения (с учетом ординатуры/ интернатуры, достигающей 8-ми лет), а с другой — более продолжительная работа ванием значительно выше, чем всего на- в пенсионном возрасте.

селения. Данный факт полностью относит-

Таблица 2

Экономическая активность специалистов высшего уровня квалификации в возрасте 15 лет и старше на рынке труда, %

Table 2

Economic activity of higher-level specialists at the age of 15 and older in the labor market, %

|

Группа |

Уровень участия в рабочей силе |

Уровень занятости |

Уровень безработицы |

Суммарный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы |

|

Специалисты с высшим медицинским образованием |

77,8 |

77,0 |

1,0 |

1,3 |

|

Специалисты с высшим образованием |

79,4 |

77,1 |

2,9 |

3,7 |

|

Все взрослое население |

62,3 |

59,4 |

4,6 |

6,5 |

Источник: микроданные Обследования рабочей силы Росстата, 2019 год.

Одним из источников расширения трудовых ресурсов данной профессиональной группы могло бы служить вовлечение в экономическую активность незадействован-ных специалистов с медицинским дипломом, то есть тех, кто по тем или иным причинам покинул рынок труда или после получения профессионального образования принял решение не работать. Численность медицинских специалистов в трудоспособном возрасте вне рынка труда (то есть ни занятых, ни безработных) небольшая — 74,2 тыс. человек. Их состав разнородный: более 40% занимались домашним хозяйством и уходом за детьми, каждый шестой продолжал последипломное обучение, 10% не работали в связи с льготной пенсией или инвалидностью, остальная треть не работала по другим причинам. Важно то, что менее пятой части из них высказали желание в принципе работать. Этот и без того малый резерв по большей части составляли продолжавшие послевузовское обучение и вынужденные не работать в связи с необходи- мостью выполнять материнские и семейные обязанности. Поэтому есть основания говорить о том, что резервы повышения уровня экономической активности медицинских специалистов крайне ограничены.

Другой возможностью более полного использования наличных трудовых ресурсов могло бы стать сокращение безработицы среди данной группы специалистов [11]. Между тем, как видно из табл. 2, для медицинских работников характерен низкий уровень безработицы, он существенно ниже аналогичного показателя у других профессиональных групп специалистов. Качественный состав безработных врачей накладывал определенные ограничения на возможность их быстрого задействования: только 47% ранее работали по специальности или на должностях среднего медицинского персонала, 27% после получения диплома еще не работали (и не имели опыта), а у остальных (более четверти) прежняя работа не была связана со специальностью. Между тем, нет оснований говорить о затя- гивании поиска ими подходящего места работы — у большинства поиск работы укладывался в срок до полугода, а риск стать долгосрочником (безработица затягивалась д и бол) бы низким.

Расширенная концепция рабочей силы учитывает не только фактически безработных, но и так называемую потенциальную рабочую силу, в состав которой, соглас но с та т истич е ки ре о м н д ац и я м М ОТ , включают ищущих работу, но не готовых к ней сразу приступить, а также не ищущих, но ( е с ли п р е д л ожа т) го то вы х вы йти н а работу. Как видно из данных табл. 2, суммар ный показа тель ч л а бе рабо тны и п о тенциальной рабочей силы всего 1,3%, что существенно меньше аналогичного по каза тел я в отношен и сех с п еци али с т в с высшим образованием (3,6%) и особенно, в срав н е нии со взросл ым н аселе ни е м в целом (6,5%). Таким образом, более широкий подход к недоиспользованию рабочей силы ткже с вде ельствуе т о том, что пот енц иальные резервы медицинских специалистов находятся на очень низком уровне.

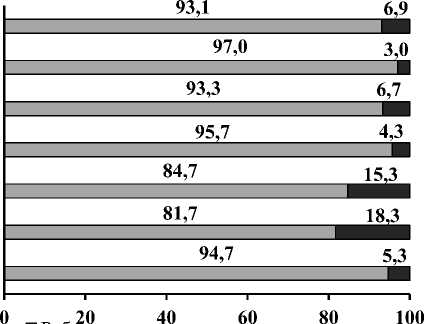

Помимо потенциальной рабочей силы статистическим службами отслеживает- ся численностью желающих работать среди тех, кто находится за пределами рынка труда — они работу не ищут и не намерены к ней приступить, но в принципе хотят работать при р лёны услоиях ото-вы это сделать. Масштабы желающих работать оказались меньше численности безработных (которых также немного) но с точки зрения возможности их задействования, ажно представлть их кче венный состав. Информационная база позволяет отследить ряд ключевых параметров. Первая важная черта — это возраст который в значительной мере говорит о способности полноценно трудиться.

В составе желающих работать медицинских специалистов 19,4% старше трудоспособного воз р а та, что с о по ста вим о с численность пенсионеров-врачей среди за н ят ых (17, 8% , н о су щ ественно выше доля женщин (80%). Другая значимая черта — наличие опыта прошлой деятельности, пока-ыв ающ ее разли ч ие м ж д у веые п вторно вступающими на рынок труда. На рис. 3 представлена численность разных групп незанятых дипломированных врачей, имевших опыт работы.

Рис. 3. Наличие опыта работы у отдельных категорий незанятых специалистов с высшим медицинским образованием, %

Fig. 3. Work experience of separate categories of unemployed specialists with higher medical education, %

Источник: микроданные Обследования рабочей силы Росстата, 2019 год.

Если в составе безработных и потенциальной рабочей силы число ранее работавших составляет примерно 3/4, то среди желающих работать незанятых медицинских специалистов их существенно меньше, что связано с наличием в их составе контингента студентов, продолжавших обучение после окончания вуза, и которые в перспективе пополнят ряды врачебного персонала.

Заключение

Необходимость поиска путей лучшего использования наличных ресурсов медицинских специалистов в экономике в условиях процессов демографического «сжатия» трудоспособного населения чрезвычайно актуализирует данную проблематику. Анализ данной профессиональной группы на рынке труда в рамках как стандартной, так и расширенной концепции рабочей силы свидетельствует об их уже высокой задействован-ности в экономике. Оценки реальных и потенциальных ресурсов медицинских специалистов высшего уровня квалификации не дают оснований говорить, что таковые имеются в каком-либо значительном размере.

Сложившаяся ситуация требует выработки направлений преодоления дефицита врачей. Но, как показала практика, более простые в реализации мероприятия, такие как оптимизация численности, ограничение доступа к послевузовскому обучению, изменения в нормировании труда чреваты не менее острыми кадровыми проблемами. В их числе снижение качества врачебного персонала и ослабление их социальной защищённости. Необходимо учитывать, что в сфере медицины функционируют достаточно жесткие ограничители межпрофессиональной мобильности, поэтому усиление уязвимости данной группы высококвалифицированных специалистов на рынке труда ведет к профессиональному выгоранию и падению мотивации к труду, что крайне опасно во врачебной деятельности.

Список литературы Специалисты с высшим медицинским образованием на рынке труда

- Социология труда. Теоретико-прикладной толковый словарь / отв. ред. В. А. Ядов.— Санкт-Петербург : Наука, 2006.— 426 с. ISBN 5-02-026371-0.

- Эренберг, Р. Дж. Современная экономика труда. Теория и государственная политика / Р. Дж. Эренберг, Р. С. Смит.—Москва : Изд-во МГУ, 1996.— 800 с. ISBN 0-673-46787-2.

- Коленникова, О.А. Социальная защищенность медицинских специалистов в области профессионального развития / О. А. Коленникова, М. С. Токсанбаева // Здравоохранение российской Федерации.— 2020. — Т. 64.— № 5. — С. 287-293. DOI: 10.46563/0044-197X-2020-64-5-287-293.

- Нор-Аревян, О. А. Социальный капитал профессии в оценках российских врачей (на материалах социологического исследования в городских мегаполисах) / О. А. Нор-Аревян // Власть. — 2018.— № 1. — С. 98-107.

- Комаров, Ю. М. О подготовке врачебных кадров в Российской Федерации / Ю. М. Комаров // Медицина.— 2013.—Т. 1.— № 3. — С. 1-11.

- Гимпельсон, В.Е. Выбор профессии: чему учились и где пригодились? / В. Е. Гимпельсон, Р. И. Капелюшников, Т. С. Карабчук, З. А. Рыжикова, Т. А. Биляк // Экономический журнал Высшей школы экономики.— 2009.—Т. 13.—№ 2. — С. 172-216.

- Улумбекова, Г.Э. Здравоохранение России: 2018-2024 гг. Что делать? / Г. Э. Улумбекова // ОР-ГЗДРАВ: Новости, мнения, обучения. Вестник ВШОУЗ.— 2018.— № 1(11). — С. 9-14.

- Шейман, И.М. Кадровая политика в здравоохранении: как преодолеть дефицит кадров / И. М. Шейман, С. В. Сажина // Мир России.— 2018.—Т. 27.— № 3. — С. 130-153. DOI: 10.17323/1811-038X-2018-27-3-130-153.

- Paris, V. Health Systems Institutional Characteristics: A Survey of 29 OECD Countries / V. Paris, M. Devuax, L. Wei // OECD Health Working Papers.— 2010. — No. 50. DOI: 10.1787/18152015.

- Коленникова, О.А. Факторы потенциальной текучести врачебного персонала / О. А. Коленникова // Здоровье мегаполиса.— 2020. — Т. 1.— № 2. — С. 59-67. DOI: 10.47619/2713-2617. zm.2020.v1i2;59-67.

- Токсанбаева, М. С. Проблемы сохранения трудового потенциала безработных / М. С. Токсан-баева, Ю. А. Лежнева // Terra Economicus.- 2012.- Т. 10.- № 1.- С. 147-155.