Специфическая реакция сортов яровой мягкой пшеницы на погодные условия

Автор: Кинчаров А.И., Таранова Т.Ю., Дмина Е.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 9, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить зависимость урожайности зерна современных сортов яровой пшеницы с различным генотипом от агрометеорологических условий лесостепи Среднего Поволжья. Исследование было выполнено в Самарской области в 2014-2018 гг. Объектом исследования являлись 36 сортов яровой мягкой пшеницы конкурсного сортоиспытания. Для характеристики погодных условий вегетационного периода пшеницы использовали показатели: среднемесячная температура воздуха, сумма осадков за месяц и гидротермический коэффициент. Наиболее влагообеспеченным за годы исследования был 2017 г. с гидротермическим коэффициентом за вегетацию 1,04 (при среднемноголетнем значении показателя 0,73), в остальные годы период вегетации яровой пшеницы проходил в засушливых или острозасушливых условиях (гидротермический коэффициент - 0,38-0,59). Средняя урожайность сортов конкурсного испытания за годы исследования варьировала от 20,5 (2016 г.) до 34,1 ц/га (2017 г.). Корреляционные связи среднесортовой урожайности пшеницы с изученными погодными факторами вегетационного периода были достоверными и составляли: со средней температурой воздуха r = -0,67; суммой осадков r = 0,76; гидротермическим коэффициентом r = 0,78. Наиболее сильная зависимость среднесортовой урожайности наблюдалась от температуры воздуха (r = -0,85), выпавших осадков (r = 0,88) и гидротермического коэффициента (r = 0,89) июня, когда пшеница проходит наиболее важные фазы выхода в трубку, колошения и цветения. Осадки июня выше среднемноголетних норм, и средние температуры положительно влияют на начальный рост и развитие растений пшеницы, а также на формирование колоса, что в дальнейшем существенно увеличивает урожайность сортов. В то же время наблюдалась различная специфическая реакция районированных сортов на складывающиеся погодные условия вегетации. Отмечено, что новые созданные сорта более адаптированы к условиям региона, менее зависят от неблагоприятных температурных факторов и достаточно высоко отзывчивы на осадки первой половины вегетации растений.

Яровая мягкая пшеница, сорт, урожайность, вегетационный период, погодные условия, осадки, температура воздуха, гидротермический коэффициент

Короткий адрес: https://sciup.org/140250743

IDR: 140250743 | УДК: 633.111.163219:631.526.32:631.527 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-9-61-68

Текст научной статьи Специфическая реакция сортов яровой мягкой пшеницы на погодные условия

Введение. Пшеница – важнейшая сельскохозяйственная культура, возделываемая почти по всей территории Российской Федерации и составляющая основу зернового комплекса страны, от развития которого напрямую зависит ее продовольственная безопасность [1]. Среднее Поволжье – это один из основных регионов по производству высококачественного продовольственного зерна яровой пшеницы, в том числе и благодаря высокой доле культуры в общем объеме зер- нового производства [2]. В годы, когда для формирования урожая озимой пшеницы складываются неблагоприятные условия, яровая пшеница является страховой культурой, ее выращивание обеспечивает повышение устойчивости современных агроэкосистем [3].

Абиотические и биотические факторы среды оказывают влияние на продуктивность агроэкосистемы. В то же время необходимо обращать внимание на малоуправляемые факторы, от которых зависит в конечном итоге урожайность, в частности к таким факторам в засушливых условиях лесостепи Среднего Поволжья можно отнести количество выпавших в период вегетации осадков [4]. В годы с устойчивой засухой урожайность зерна снижается в 2–3 раза по сравнению с благоприятными годами. В редкие годы высокое увлажнение на фоне пониженных среднесуточных температур удлиняет вегетационный период, и часто время уборки совпадает с неблагоприятными условиями, что способствует снижению количества и качества урожая [5].

Метеоусловия, в которых проходят этапы органогенеза яровой мягкой пшеницы, определяют фенотипическое проявление количественных признаков [6], в том числе и такого важного признака, как урожайность. В засушливых условиях Поволжья данный признак зачастую лимитируется недостаточной влагообеспеченностью растений, особенно в критические периоды развития – в первую половину вегетации. Большое влияние на уровень продуктивности сортов в данных условиях оказывает гидротермический режим в мае-июне [7]. Также значимое влияние на начальном и конечном этапах органогенеза оказывает сложившийся температурный режим [8]. В начальные фазы развития пшеница достаточно сильно реагирует на высокие температуры воздуха, что приводит к угнетению роста и развития растений, и неблагоприятно влияет на закладку элементов продуктивности [9]. Жаркая погода в период налива зерна также нежелательна, она ведет к уменьшению поступления в зерновку питательных веществ, благодаря чему зерно получается щуплым.

Важным признаком современных сортов пшеницы является их способность приспосабливаться к разнообразным погодным и почвенно-климатическим условиям региона, т. е. их адаптационная способность [10]. Селекционерам необходимы знания откликов конкретных сортов на различные стрессовые условия, а также их отзывчивость на улучшение [11]. Изучение особенностей агроклиматических условий региона и их влияния на урожайность, выявление наиболее оптимальных для культуры параметров погодных факторов в конечном итоге способствует повышению стабильности производства зерна [12].

Цель исследования : изучить специфическую зависимость урожайности зерна современных сортов яровой мягкой пшеницы от агрометеорологических условий лесостепной зоны Среднего Поволжья.

Объекты и методы исследования. Исследование проводили в 2014–2018 гг. на опытных полях Поволжского НИИСС им. П.Н. Константинова, расположенного в лесостепной зоне Самарской области. Климат местности –умеренно континентальный, для него свойственны сильные изменения погодных условий по годам, резкие колебания температур, чередование засушливых и острозасушливых лет с умеренно влажными, а также дефицит влаги и частое проявление засушливых периодов в течение одной вегетации.

Опыты размещались по паровым предшественникам. Объектом для исследования служили 36 сортов яровой мягкой пшеницы конкурсного сортоиспытания, заложенного по методике Гос-сортоиспытания [13]. Учетная площадь делянок – 25 м2, повторность – четырехкратная. Посев проводили селекционной сеялкой СКС-10М, с нормой высева 5,0 млн всхожих семян на гектар. Уборку делянок (сплошной обмолот) проводили комбайном SAMPO-130, с последующим взвешиванием и приведением к стандартной влажности.

Для характеристики водно-температурного режима вегетационного периода пшеницы использовали показатели: среднесуточная и среднемесячная температура воздуха, среднемесячная сумма осадков и гидротермический коэффициент (ГТК), рассчитанный по формуле Г.Т. Селянинова. Метеоданные получены с метеостанции «Усть-Кинельская» Самарского ГАУ.

Математическая обработка данных осуществлялась с использованием прикладной программы Stat и компьютерной программы Excel.

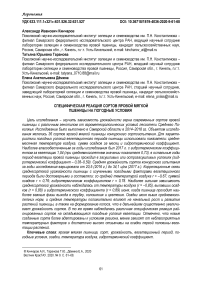

Результаты исследования и их обсуждение. Метеорологические условия в годы исследования складывались следующим образом (табл. 1). Вегетационный период 2014 года в целом можно охарактеризовать как засушливый: осадков выпало 94,3 мм, на 68,7 мм ниже среднемноголетнего значения; ГТК составил 0,40 при среднемноголетнем значении 0,73. Самым критическим месяцем по количеству осадков был июль (5,4 мм), что совпало с фазой формирования и налива зерна яровой пшеницы, нормы на 4,4 °С), отрицательно сказалась на а высокая температура воздуха в мае (выше начальном росте растений.

Метеорологические условия в годы проведения исследования (данные метеостанции «Усть-Кинельская» Самарского ГАУ), 2014–2018 гг.

Таблица 1

|

Год |

Среднесуточная температура воздуха, °С |

Осадки, мм |

ГТК |

|||||||||

|

I |

1— о < |

I |

2 |

1— о < |

I |

2 |

1— о |

|||||

|

2014 |

18,5 |

19,0 |

20,2 |

21,5 |

20,7 |

44,2 |

5,4 |

24,0 |

0,36 |

0,78 |

0,09 |

0,36 |

|

2015 |

16,5 |

23,3 |

20,1 |

18,0 |

36,8 |

0,5 |

81,4 |

19,8 |

0,79 |

0,01 |

1,30 |

0,36 |

|

2016 |

16,4 |

19,9 |

22,7 |

24,6 |

28,3 |

12,8 |

55,2 |

2,7 |

0,55 |

0,21 |

0,78 |

0,04 |

|

2017 |

13,8 |

16,5 |

20,9 |

21,4 |

70,4 |

129,8 |

22,4 |

1,3 |

1,93 |

2,67 |

0,34 |

0,02 |

|

2018 |

16,7 |

18,5 |

23,8 |

20,2 |

20,2 |

18,7 |

72,7 |

13,1 |

0,39 |

0,34 |

0,99 |

0,21 |

|

Среднемноголетнее |

14,1 |

18,7 |

20,7 |

18,9 |

33,0 |

39,0 |

47,0 |

44,0 |

0,75 |

0,70 |

0,73 |

0,75 |

2015 г. – засушливый: за вегетацию выпало 138,5 мм осадков, на 24,5 мм меньше нормы; средняя температура воздуха составила 19,5 °С, что выше многолетних значений на 1,4 °С; ГТК – 0,59. Благоприятные погодные условия мая способствовали появлению дружных всходов яровой пшеницы. Засуха в июне (ГТК – 0,01) негативно повлияла на развитие растений в целом и на формирование продуктивности колоса. Осадки июля больше нормы на 34,4 мм и температура воздуха на уровне среднемноголетних значений несколько выправили состояние растений.

2016 г. – засушливый: за вегетацию выпало 99,0 мм осадков, что на 64 мм меньше нормы; температура воздуха выше многолетней на 2,8 °С (20,9 °С); ГТК – 0,38. Начало вегетации отличалось повышенным температурным фоном и недобором осадков, но своевременное их выпадение после посева способствовало получению дружных всходов. Первая декада июня отличалась прохладной и влажной погодой. Во второй и третьей декадах месяца осадков практически не было, и установилась высокая температура воздуха, что неблагоприятно повлияло на развитие растений и формирование колоса. В июле стояла жаркая погода, но и осадков выпало больше нормы на 8,2 мм. Июльское увлажнение после засухи немного выправило положение и оказало положительное влияние на налив зерна и урожай.

Вегетационный период 2017 г. влагообеспеченный, но резко контрастный по увлажнению в течение вегетации растений. ГТК с мая по август составил 1,04, что превышает среднемноголетнее значение на 0,31. Причем в мае и июне было интенсивное увлажнение и недостаток тепла, а в июле и августе наблюдались засушливые явления. Дожди и прохладная погода мая и июня удлинили вегетационный период сортов и сдвинули сроки уборки урожая яровой пшеницы на 10–14 дней.

2018 г. – засушливый и острозасушливый: средняя температура воздуха выше нормы и составила 19,8 °С, осадков выпало 124,7 мм, ГТК – 0,51. Высокий температурный режим мая (выше нормы на 2,6 °С) и недобор осадков почти в два раза снизили значения ГТК. Засушливые условия продолжились в июне на фоне понижения температуры воздуха во второй декаде (минус 1,1 °С к норме) и резкого нарастания в третьей (плюс 4,2 °С). Такая погода оказала негативное влияние на развитие яровой пшеницы вплоть до ее цветения. В июле температура воздуха держалась выше среднемноголетней на

3,1 °С, а осадков выпало больше нормы на 25,7 мм. Это несколько улучшило состояние растений к фазе налива и созревания зерна.

Рассматривая погодные условия за пятилетний период, можно отметить, что наиболее критичными для яровой пшеницы по количеству осадков и температуре воздуха за вегетацию были 2014 и 2016 гг., однако по факту более благоприятный 2015 г. (относительно 2014 и 2016 гг.) оказался менее продуктивным для изучаемого набора сортов. Самая низкая среднесортовая урожайность (36 сортов конкурсного испытания) отмечена в достаточно сложных погодных условиях вегетационного периода 2016 г. – 20,5 ц/га. Несмотря на то, что средние показатели метеоданных за вегетационный период 2014 г. были практически схожи с 2016, среднесортовая урожайность оказалась выше на 4,2 ц/га (+20,5 %), а в более благоприятный по метеоданным 2015 г. исследуемый показатель оказался близким по значению к самому неблагоприятному 2016 г. Погодные условия 2017 года позволили получить самую высокую среднесортовую урожайность за годы исследований – 34,1 ц/га, что на 66,3 % выше 2016 г. Агрометеорологические условия 2018 г. с показателями, схожими со средними значениями условий 2014 и 2015 гг., способствовали получению более высокой средней продуктивности зерна изучаемых сортов яровой мягкой пшеницы – 27,9 ц/га.

Корреляционная зависимость среднесортовой урожайности от средней температуры воздуха за вегетацию в исследовании была отрицательной и составила r = -0,67, от суммы осад- ков за вегетацию r = 0,76 и от ГТК r = 0,78 (критические значения коэффициентов корреляции r005 = 0,349, r001 = 0,449). Наиболее высокая достоверная связь среднесортовой урожайности наблюдалась с температурой воздуха (r = -0,85), выпавшими осадками (r = 0,88) и ГТК (r = 0,89) июня. Рассматривая реакцию каждого отдельного сорта, можем отметить существенные различия зависимости их урожайности от средних значений погодных факторов за вегетацию. Корреляционная зависимость урожайности отдельного сорта от температуры воздуха составила от -0,56 до -0,87, от суммы осадков – от 0,42 до 0,88 и от ГТК – от 0,45 до 0,89. Данные факты свидетельствуют о том, что сорта, включенные в Государственный реестр селекционных достижений и перспективные селекционные формы Поволжского НИИСС, существенно отличаются по морфологии развития и реакции на складывающиеся погодные условия.

Для анализа специфической реакции и зависимости сортов от погодных условий приводим данные по урожайности сортов, включенных в Госреестр с 1995 (сорт Кинельская 59) по 2016 (сорт Кинельская юбилейная) годы (табл. 2). Как свидетельствуют данные, коммерческие сорта по-разному реагируют на складывающиеся погодные условия в течение вегетационного периода. Существенные различия хорошо видны в благоприятный, влагообеспеченный 2017 г., когда наиболее продуктивные сорта, например Кинельская юбилейная, превысили по урожайности сорт Кинельская 60 на 14,7 ц/га (+55,9 %), сорт в данных условиях занял по продуктивности первое место среди приведенных в таблице сортов.

Таблица 2

Урожайность сортов яровой пшеницы конкурсного испытания, 2014–2018 гг.

|

Сорт, год включения в Госреестр |

Урожайность, ц/га |

|||||

|

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

средняя |

|

|

Кинельская 59, 1995 |

22,6 |

17,6 |

19,9 |

30,3 |

22,7 |

22,62 |

|

Кинельская 60, 1998 |

24,8 |

18,7 |

20,4 |

26,3 |

24,6 |

22,96 |

|

Кинельская 61, 2005 |

21,3 |

18,0 |

20,8 |

26,6 |

24,4 |

22,22 |

|

Кинельская нива, 2007 |

26,5 |

21,1 |

21,0 |

36,5 |

28,0 |

26,62 |

|

Кинельская отрада, 2009 |

23,2 |

19,9 |

18,7 |

31,3 |

24,8 |

23,58 |

|

Кинельская 2010, 2015 |

23,9 |

20,8 |

20,9 |

36,5 |

29,5 |

26,32 |

|

Кинельская юбилейная, 2016 |

25,6 |

21,8 |

22,0 |

41,0 |

28,3 |

27,74 |

|

Средняя по 36 сортам |

24,7 |

20,6 |

20,5 |

34,1 |

27,9 |

– |

|

НСР 05 |

1,10 |

0,80 |

1,10 |

1,75 |

1,18 |

– |

В то же время изменения условий среды по годам внесли и корректировки в рейтинг сортов по продуктивности. Кинельская юбилейная сохранила лидерство по продуктивности и в условиях наиболее неблагоприятных лет (2015 и 2016 гг.). Однако в средние по метеоусловиям годы сорт уступил лидерство по продуктивности: в 2014 г. сорту Кинельская нива – на 0,9 ц/га (в пределах ошибки опыта) и в 2018 г. существенно уступил сорту Кинельская 2010 – на 1,2 ц/га. Также в зависимости от условий года менялись и сорта с минимальной продуктивностью. В наиболее жестких условиях вегетации 2016 г. больше всех «просел» по урожайности сорт Кинельская отрада, уступив лидеру Кинельская юбилейная 3,3 ц/га. Сорт Кинельская 59 в условиях 2015 и 2018 гг. уступил лучшему сорту соответственно на 4,2 и 6,8 ц/га. В 2014 г.

минимальную урожайность сформировал сорт Кинельская 61, уступив лучшему сорту 5,2 ц/га.

Анализируя данные исследования, необходимо отметить существенное увеличение (на 23 %) средней продуктивности современных сортов в сравнении с сортами, включенными в реестр 25 лет назад. Несколько отрицательной стороной селекционного прогресса является некоторое усиление зависимости новых сортов от погодных условий вегетационного периода. С учетом этого рассмотрим влияние погодных условий каждого месяца на урожайность сортов яровой пшеницы за пять лет (табл. 3). Расчеты произведены по 36 сортам конкурсного испытания, в таблице 3 приведены данные по сортам, включенным в Государственный реестр селекционных достижений.

Таблица 3

Корреляционная зависимость урожайности зерна сортов яровой пшеницы от агрометеорологических показателей вегетационного периода, 2014–2018 гг.

|

Сорт |

Среднесуточная температура воздуха, °С |

Осадки, мм |

ГТК |

|||||||||

|

I |

1— о < |

I |

1— о < |

I 2 |

2 |

1— о |

||||||

|

Кинельская 59 |

-0,64 |

-0,91 |

-0,02 |

0,18 |

0,70 |

0,96 |

-0,61 |

-0,50 |

0,75 |

0,96 |

-0,64 |

-0,55 |

|

Кинельская 60 |

-0,22 |

-0,92 |

0,11 |

0,15 |

0,29 |

0,76 |

-0,67 |

-0,16 |

0,35 |

0,74 |

-0,73 |

-0,26 |

|

Кинельская 61 |

-0,58 |

-0,95 |

0,36 |

0,22 |

0,50 |

0,79 |

-0,39 |

-0,56 |

0,56 |

0,79 |

-0,46 |

0,62 |

|

Кинельская нива |

-0,61 |

-0,86 |

-0,04 |

-0,01 |

0,68 |

0,93 |

-0,53 |

-0,38 |

0,73 |

0,93 |

-0,55 |

-0,42 |

|

Кинельская отрада |

-0,63 |

-0,81 |

-0,06 |

-0,10 |

0,70 |

0,91 |

-0,48 |

-0,35 |

0,74 |

0,92 |

-0,49 |

-0,38 |

|

Кинельская 2010 |

-0,65 |

-0,79 |

0,07 |

-0,14 |

0,65 |

0,85 |

-0,34 |

-0,38 |

0,71 |

0,85 |

-0,37 |

-0,40 |

|

Кинельская юбилейная |

-0,74 |

-0,82 |

-0,05 |

0,01 |

0,79 |

0,95 |

-0,46 |

-0,50 |

0,84 |

0,96 |

-0,48 |

-0,53 |

|

Среднесортовая урожайность |

-0,53 |

-0,85 |

0,06 |

-0,04 |

0,64 |

0,88 |

-0,44 |

-0,23 |

0,70 |

0,89 |

-0,47 |

-0,24 |

Анализ корреляций свидетельствует, что урожайность сортов имеет сильную или среднюю отрицательную зависимость от температуры воздуха июня, среднюю или низкую от температуры мая. Также особо следует выделить низкую зависимость продуктивности сорта Кинельская 60 от «майской температуры». Это объясняется тем, что сорт характеризуется «сидячим образом жизни» в начальный период развития. Это помогает ему менее болезненно пережить неблагоприятные факторы данного периода, но зачастую сильно удлиняет продол- жительность вегетативной фазы развития растений и вегетационный период в целом, что в конечном итоге иногда негативно сказывается на продуктивности сорта. В селекционной практике работа с такими формами ведется в плане незначительного снижения продолжительности этапов органогенеза в начальные фазы развития растений. Для этого используются генетические источники, контролирующие фотопериодическую реакцию растений – Ppd-гены и системы, отвечающие за яровой или озимый тип развития растения – Vrn-гены.

Определенный прогресс в селекции адаптивных к местным условиям сортов уже достигнут. На это указывают увеличение средней урожайности и некоторое снижение зависимости урожайности новых сортов от высоких температур июня. Так, за годы исследования по сорту Кинельская 2010 получена корреляционная зависимость r = -0,79, Кинельская юбилейная r = -0,82, что существенно ниже по сравнению с сортами ранней селекции – Кинельская 59 (r = -0,91) и Кинельская 61 (r = -0,95). По всем сортам наблюдается сильная или средняя положительная зависимость продуктивности зерна от суммы осадков за июнь и несколько ниже за май месяц. В то же время необходимо отметить, что некоторые сорта ранней селекции имеют более низкий коэффициент корреляции, что свидетельствует о меньшей отзывчивости их прибавкой урожая на увеличение количества осадков. В нашем случае сорт Кинельская 60 показал зависимость продуктивности от июньских осадков (r = 0,76) и за май (r = 0,29). При этом сорт Кинельская юбилейная в этих же условиях показал зависимость урожайности от осадков этих месяцев соответственно равную 0,95 и 0,79, что является хорошим показателем для нового сорта. И это важный момент для селекционной практики в плане создания адаптивных к засушливым условиям сортов, высокоотзывчивых даже на незначительное количество осадков.

Увеличение осадков в июле, по нашим исследованиям, показывает некоторую отрицательную корреляцию с урожайностью по той причине, что их вклад по сравнению с осадками июня и мая намного ниже, и они, за редким исключением, фактически сильно не влияют даже на налив зерна. Данные исследований свидетельствуют, что урожайность в регионе формируется в основном за счет элементов продуктивности, потенциал которых закладывается до колошения, в среднем до середины третьей декады июня. Корреляционная зависимость урожайности от гидротермического коэффициента очень схожа за годы наблюдений с данными по осадкам за исследуемые периоды.

Выводы. В условиях Среднего Поволжья сильное положительное влияние на уровень урожайности сортов яровой пшеницы оказывает сумма осадков за июнь и меньше за май, при этом современные сорта более отзывчивы на количество осадков за эти месяцы и менее зависимы от повышения средней температуры воздуха за данный период. Зависимость урожайности сортов от гидротермического коэффициента мая и июня аналогична данным по осадкам. Следовательно, получение стабильно высоких урожаев яровой мягкой пшеницы в регионе обеспечивается главным образом гидротермическим режимом июня, в это время пшеница проходит наиболее ответственные фазы развития – выход в трубку, колошение и цветение.

В ходе исследования выявлено, что районированные сорта селекции Поволжского НИИСС существенно отличаются по морфологии развития и реакции на складывающиеся погодные условия. Современные сорта более адаптированы к условиям региона, менее зависимы от неблагоприятных температурных факторов вегетационного периода и высоко отзывчивы на осадки первой половины вегетации растений.

Список литературы Специфическая реакция сортов яровой мягкой пшеницы на погодные условия

- Милащенко Н.З., Трушкин С.В. Резервы производства высококачественного зерна пшеницы в российском земледелии // Земледелие. 2018. № 7. С. 30-33.

- Кинчаров А.И., Дёмина Е.А., Муллаянова О.С. и др. Актуальные проблемы адаптивной селекции яровой мягкой пшеницы в Среднем Поволжье и пути их решения // Известия Самарского научного центра РАН. 2018. Т. 20, № 2(3). С. 459-463.

- Курдюков Ю.Ф., Левицкая Н.Г., Лощинина Л.П. и др. Зависимость урожая яровой пшеницы от вида севооборота и метеорологических условий // Земледелие. 2014. № 1. С. 41-43.

- Тойгильдин А.Л., Морозов В.И., Подсевалов М.И. Абиотические факторы и устойчивость урожайности озимой пшеницы в условиях лесостепи Поволжья // Вестник Ульяновской ГСХА. 2015. № 1 (29). С. 29-35.

- Кинчаров А.И., Дёмина Е.А., Таранова Т.Ю. и др. Изучение коллекционных образцов яровой мягкой пшеницы по скороспелости // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 10 (1). С. 136-141.

- Волкова Л.В. Урожайность яровой мягкой пшеницы и ее связь с элементами продуктивности в разные по метеорологическим условиям годы // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2016. № 6 (55). С. 9-15.

- Василова Н.З., Асхадуллин Д.Ф., Асхадуллин Д.Ф. и др. Влияние условий выращивания на формирование урожайности яровой мягкой пшеницы // Достижения науки и техники АПК. 2015. Т. 29, № 11. С. 41-43.

- Кобцева Л.В., Ступина Л.А. Изучение влияния природно-климатических факторов на урожайность яровой мягкой пшеницы на разных этапах органогенеза // Вестник Алтайского ГАУ. 2012. № 5 (91). С. 21-25.

- Амунова О.С. Влияние метеоусловий превегетации на урожайность и урожайные качества семян мягкой яровой пшеницы // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2019. № 20 (5). С. 437-446.

- Сидоров А.В., Нешумаева Н.А., Плеханова Л.В. Адаптивный сорт яровой мягкой пшеницы Красноярская 12 // Вестник КрасГАУ. 2020. № 4. С. 10-15.

- Гладышева О.В., Барковская Т.А. Оценка селекционного материала пшеницы яровой на продуктивность при различных стрессовых условиях внешней среды // Аграрная наука. 2017. № 11-12. С. 18-19.

- Сандакова Г.Н., Елисеев В.И. Параметры моделей погодных факторов для формирования урожая яровой сильной пшеницы в условиях степной зоны Оренбургской области // Известия Оренбургского ГАУ. 2017. № 2 (64). С. 16-19.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып. 1. М.: Колос, 1985. 267 с.