Специфические методы воспитания характера детей-сирот

Автор: Яковлева Наталья Федоровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 1 (12), 2010 года.

Бесплатный доступ

Реализация стратегической цели современного образования в области воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ставит задачу обновления его теории и практики. Обогащение «палитры» общепедагогических методов воспитания методами психотерапевтической направленности, нейролингвистического программирования, психолого-педагогической коррекции позволяет осуществлять коррекцию деформаций характера и воспитание его нравственных деятельно-волевых черт у детей-сирот.

Дети-сироты, воспитание, характер, нравственные деятельно-волевые черты, специфические методы воспитания характера

Короткий адрес: https://sciup.org/144153034

IDR: 144153034

Текст научной статьи Специфические методы воспитания характера детей-сирот

10 до 30 %. Опрос 179 воспитателей детских домов Красноярского края показал, что почти 80 % респондентов осознают недостаточную профессиональную компетентность в области методов воспитания, психолого-педагогической коррекции и сопровождения воспитанников.

Более трех веков назад Я.А. Коменский отождествил характер человека с фундаментом, без которого нельзя воздвигать здание, т. к. «…все его плохо скрепленные части шатались бы на своих устоях» [Коменский, 1955, с. 78]. С этих позиций главной педагогической «мишенью» институционального воспитания является характер ребенка-сироты, определяющий его успешность в основных сферах жизнедеятельности, что ставит задачу расширения и обогащения «палитры» общепедагогических методов специфическими методами воспитания характера.

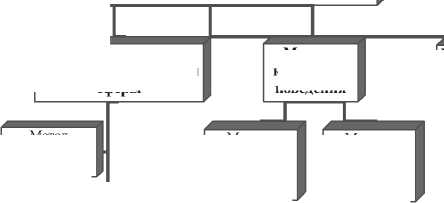

В данной работе описывается классификация специфических методов воспитания характера детей и подростков-сирот, заимствованных из смежных наук – психологии, психолингвистики, психотерапии, значительно обогащающих «палитру» традиционных общепедагогических методов воспитания [Яковлева, 2010, с. 264– 297]. Поскольку характер обусловлен сложной совокупностью факторов и тесно связан с когнитивной, эмоциональной и операционально-действенной сферами личности, классификация содержит четыре группы методов, направленных: 1) на расширение и «переформатирование» картины мира воспитанников; 2) развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы; 3) коррекцию поведения; 4) актуализацию самопрограммирования и самовоспитания нравственных деятельно-волевых черт характера (рис.).

Поскольку в рамках статьи подробное изложение всех методов не представляется возможным, приводим лишь их краткое описание.

Методы формирования сознания. Данная группа образована методами, направленными на расширение и обогащение этических представлений и понятий о чертах характера и личности, об их проявлениях в деятельности и общении: метод семантических полей; метод этических осей; метод анализа пословиц и поговорок; метод ситуационного анализа (кейс-метод). Вторую подгруппу составляют психолингвистические методы и техники, направленные на обогащение социального опыта и «переформатирование» картины мира: техника метамодели, рефрейминг, психотерапевтическая метафора. Так, например, сущностью метода семантических полей является работа со смыслами и значениями слов, обозначающих тончайшие нюансы человеческой индивидуальности. Сходные по смыслу и часто имеющие один корень слова образуют «семантические поля», работа с которыми используется для обогащения представлений и понятий детей о характере, о проявлениях его позитивных, негативных и этически нейтральных черт. Метод этических осей направлен не только на выявление смысла и значения слов, обозначающих черты характера, но и на определение их «места» на этической оси «хорошо – плохо» или «нравственность – безнравственность». Метод анализа пословиц и поговорок направлен на развитие понимания сущности характера и отдельных его черт посредством знакомства с устным народным творчеством. Предварительно собранные пословицы и поговорки обсуждаются по алгоритму: 1. О какой черте (чертах) характера говорится в этой пословице? 2. Что утверждается (опровергается) этой пословицей? 3. Согласен ли ты с этим утверждением (опровержением)? Почему? 4. Можешь ли ты привести примеры, раскрывающие смысл пословицы, из своего жизненного опыта или наблюдений? Метамодель – это набор лингвистических средств для коррекции дефектов лингвистического поведения человека, представленного тремя универсальными процессами: обобщением (генерализацией), исключениями, искажениями. Методы и приемы лингвистической техники метамодели помогают избежать субъективного толкования картины мира, сложившейся в результате жизненного опыта подростка, скрупулезно и детально объективизировать каждое его чувство, каждое утверждение для того, чтобы перевести его опыт из ряда ограничений в ряд возможностей.

Методы формирования сознания

Методы формиров ания представлений и понятий

Пси холи нгвисти-ческие методы и техники

Метод этических осей

Метод семантических полей

Метод анализа пословиц и поговорок

Метод ситуационного анализа (кейс-метод)

метамодели

Лингвистическая техника

Метод рефрейминга

Метод психотерапевтичес-

• кой метафоры

Специфические методы воспитания характера детей-сирот

Методы актуал изации самопрограммирования и самовоспитания характера

Методы усиления позитивного поведения

Метод поиска ключевого

Методы редукции негативного поведения

Метод арт-терапии стимула нежелательного поведения

Методы развития эмоционально-волевой сферы

Метод музыкотерапии

Метод телесно-ориентированн ой терапии

ки

Метод психогимнасти-

поведения

Метод угашения негативного

Субъективно-I прагм ати ч ески й| метод (метод! жетонов) I

Методы коррекции поведения

Метод тренинга поведения

Метод моделировани поведения

Метод проектырова i1 ия реальных ситуаций

Метод автобиографии

Методы актуализации самопрограмм ирования

Метод психодрамы (ролевой игры)

Методы актуализации самовоздейст-вия

Рис.

Метод ситуационного анализа (кейс-метод) реализуется анализом ситуаций по определенному алгоритму. При этом заложенная в кейс ситуация представляет собой некоторое состояние социальной реальности, в которую попадают действующие лица. Основные требования к ситуациям кейсов: доступность понимания для данной категории детей, актуальность с точки зрения их социального опыта, наличие проблемы, нетривиальность, отсутствие однозначного решения. Источниками кейсов могут быть текстовые описания и видеоролики реальных событий, литературные и публицистические тексты, статистические данные и т. д. По сути дела, кейсы имеют целью тренинг воспитанников в области анализа и выработки оптимального поведения в сложных жизненных ситуациях, способствующего становлению позитивных характерологических черт.

Ценность метода ситуационного анализа с точки зрения воспитания характера заключается в том, что он позволяет: 1) моделировать множество проблемных ситуаций, актуальных для детей и подростков-сирот; 2) выделять типичное и предопределять способность детей к анализу и действию в реальной жизненной ситуации посредством применения аналогии; 3) создавать «лабораторные модели» реальной жизни, расширяющие социальный опыт детей; 4) стимулировать развитие нравственных деятельно-волевых черт и т. д.

Рефрейминг . Включение данного метода, так же как и лингвистической техники метамодели, в систему специфических методов воспитания характера детей-сирот обусловлено необходимостью преодоления ограничений, расширения и обогащения картины мира детей-сирот. Термин «фрейм» является одним из ключевых в технологии нейролингвистического программирования и означает «способ воспринимать что-либо в определенном контексте» [Боденхамер, Холл, 2007, с. 445]. Формирование фреймов в процессе накопления жизненного опыта связано с когнитивным восприятием и эмоциональным переживанием того или иного события. В дальнейшем в сходной ситуации фреймы «запускают» определенные переживания, реакции и поведение. Рефрейминг означает изменение или формирование нового контекста вокруг некоторого образа или переживания. Другими словами, подвергнуть что-либо рефреймингу означает трансформировать значение, поместив это в иные рамки или контекст, чем ранее.

Методы коррекции поведения. Первая подгруппа — методы редукции негативного поведения: поиск ключевого стимула нежелательного поведения; метод угашения, метод жетонов (субъективно-прагматический метод). Вторая погруп-па – методы усиления позитивного поведения – метод моделирования, метод проектирования реальных ситуаций, тренинг уверенного поведения.

Субъективно-прагматический метод (метод жетонов) - создание педагогических условий, в которых главной побуждающей силой определенного поведения становится личная заинтересованность воспитанника. Метод реализуется посредством заключения контрактов, договоров и взаимных обязательств между ребенком и воспитателем (учителем), в которых четко определяются обязанности сторон и система штрафов за их нарушения, влекущих за собой реальные наказания в виде денежных компенсаций, лишения прав, свобод и привилегий.

Методы развития эмоционально-волевой сферы: арт-терапия, музыкоте-рапия, телесно-ориентированная терапия, психогимнастика, психодрама.

Метод телесно-ориентированной терапии. Целью метода является изменение психического функционирования человека с помощью ориентированных на тело упражнений. На перспективность этого метода для коррекции характерологических деформаций впервые обратил внимание В. Райх, подчеркивающий важность обращения внимания на физические аспекты характера, в особенности на хронические мышечные зажимы, названные им «мышечным панцирем» [Приводится по: Психотерапия, 2008, с. 443]. В. Райх разработал теорию «мышечного панциря», связав постоянные мышечные напряжения в теле человека с его характером и типом защиты от болезненного эмоционального опыта. По его мнению, хронические мышечные зажимы блокируют основные эмоциональные состояния, не давая возможности человеку переживать сильные эмоции, ограничивая и искажая выражение чувств. Достигаемое в процессе специальных упражнений «распускание мышечного панциря» высвобождает энергетические потоки и способствует изменению физических привычек, черт характера и всего стиля жизни.

Методы актуализации самопрограммирования и самовоспитания характера: метод автобиографии, самопознание, самоанализ, самооценка и др. Данная группа методов ориентирована на внешнее воспитательное влияние, стимулирующее внутреннюю активность ребенка, его стремление к преодолению недостатков и самовоспитанию нравственных деятельно-волевых черт характера [Яковлева, 2004, с. 37–65]. Интеграция внешних воспитательных воздействий и внутренней активности ребенка приводит к «педагогическому резонансу», о котором Ю.К. Бабанский писал: «Если же воспитание организовано так, что оно делает самого ребенка активным субъектом формирования собственной личности, т. е. воспитание доводится до своей высокой стадии – самовоспитания, школьник не сопротивляется разумному, педагогически грамотному воспитательному воздействию учителя, доверяет ему, то возникает явление своеобразного “педагогического резонанса”, и тогда мы, бесспорно, добьемся более высоких результатов в формировании личности школьника при меньших затратах сил и времени» [Бабанский, 1984, с. 185].

Основные научные результаты. Разработанная классификация специфических методов воспитания характера детей-сирот дополняет и обогащает известные традиционные методы воспитания. Описанные методы проходят апробацию в практике воспитания детей-сирот в образовательных учреждениях интернатного типа Красноярского края: лицее им. Х. Совмена; Ирбейском, Сучковском, Сосновоборском детских домах; Ачинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних; Ачинской Мариинской женской гимназии; Канской воспитательной колонии и др. В опытно-экспериментальной работе, начавшейся в 2006 г. и продолжающейся в настоящее время участвуют 232 воспитанника и 179 педагогов. По ее окончании в 2011 г. будут произведены качественная и количественная оценки динамики проявлений характерологического развития воспитанников в когнитивной, эмоционально-волевой и операционально-действенной сферах по следующим критериям и показателям:

– сформированность нравственных деятельно-волевых черт характера, отражающих базовые отношения личности – к обществу, людям, учебе и труду, самому себе, миру вещей. Показатели: уровни проявления формирующихся черт характера – коллективизма, патриотизма, ответственности, вежливости и культуры поведения, доброты, честности, чувства собственного достоинства и др.;

– уровень проявления характерологических деформаций. Показатели – наличие вредных привычек и недостатков характера; проявления девиантного и делинквентного поведения: уклонение от учебы, побеги из детского дома, воровство, драки и пр.;

– продвижение учащихся в учебной, спортивной, общественной, творческой деятельности. Показатели: успеваемость; трудовые и спортивные достижения; участие в общественных организациях, объединениях, движениях; наличие интеллектуальных и творческих продуктов; продолжение учебы в учреждениях высшего, среднего и начального образования; трудоустройство; создание собственной семьи;

– проявление стремления к самовоспитанию нравственных деятельно-волевых черт характера. Показатели: наличие планов, самоотчетов, тетрадей самовоспитания; сформированность умений, самоанализа, самооценки, рефлексии, целеполагания, планирования и др.

Комплексное использование общепедагогических и специфических методов в воспитании характера детей-сирот позволяет:

– обнаружить ограниченные и болезненные точки зрения; искажения, смещения и поляризацию ценностных ориентаций, лежащих в основе их характерологических деформаций и дезадаптивного поведения, изменить картину мира;

-

– добиться доступа к неосознаваемым аспектам психики, которые управляют поведением;

-

– расширить и обогатить социальный опыт детей-сирот, преодолеть отклоняющееся поведение и расширить репертуар эффективных поведенческих стратегий;

– актуализировать стремление к самовоспитанию нравственных деятельно-волевых черт характера.