Специфика гендерного проявления просоциальности - асоциальности в поведении человека

Автор: Шатыр Юлия Александровна, Мулик Ирина Геннадьевна, Кудрявцева Галина Алексеевна, Мулик Александр Борисович

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Психология и психофизиология

Статья в выпуске: 4 (10), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен гендерный анализ факторов формирования просоциальности - асоциальности у человека. Определен набор показателей, отражающих качественную и количественную выраженность мотивационных предпосылок социального поведения. Выполнена оценка актуализированности потребностей, характеризующихся как центростремительным началом, так и ориентированных на вовлеченность индивида в социум. Сравнительный анализ акцентуаций и свойств личности определил преобладание у женщин циклотимичности, эмотивности и экзальтированности на фоне доминирования у мужчин реактивной агрессивности и маскулинизма. Оценка выраженности эмпатии выявила преимущество эмоционального и интуитивного каналов в группе женщин, относительно мужчин. Предпринятое исследование определило наличие специфических особенностей формирования просоциального поведения у женщин, где ключевым элементом является доминирование эмоциональных факторов инициации социальных поступков, причем в режиме ситуативного, реактивного реагирования.

Полоролевое поведение, просоциальное поведение, асоциальное поведение, сложные формы поведения, социальные потребности

Короткий адрес: https://sciup.org/14967520

IDR: 14967520 | УДК: 316.6

Текст научной статьи Специфика гендерного проявления просоциальности - асоциальности в поведении человека

Современные представления о гендерных проявлениях просоциальности – асоциальности базируются на укоренившихся постулатах диффиренцированности типичных форм «мужского» и «женского» поведения. В основополагающих исследованиях Д. Басса [8] выделяются социальные факторы в качестве базовых элементов формирования стереотипных форм гендерного поведения. Несомненно, целенаправленное полоролевое воспитание предлагает акцентирование социально-психологических контекстов отдельно для мальчиков и для девочек. В процессе воспитания формируются адекватные биологическому полу гендерные стереотипы не только в поведении, но и во внешности, одежде, сфере игровых и последующих профессиональных предпочтений, психосексуальной ориентации и стиле сексуальной активности, манере речи, стиле взаимоотношений в микро- и макросоциуме [4].

Наряду с социальными факторами формирования гендерного поведения существует ряд биологических предпосылок, реализованных, прежде всего, в нейрогуморальном статусе мужского и женского организмов. Отмечаются половые различия в эмоциональной сфере, сенсорно-перцептивных способностях, психомоторных качествах, реализации поведенческих стратегий [1]. В исследованиях ряда авторов анализируется мотивационная сфера мужчин и женщин [2; 7]. При этом особая роль отводится внутренне организованной мотивации как процессу формирования мотива, инициированному имеющейся у человека потребностью, без внешнего вмешательства в выбор цели и способа ее достижения. Выявлены гендерные различия в силе мотивов достижения по отдельным ценностным ориентациям [6]. Однако в доступной литературе отсутствует анализ гендерного проявления мотивационной сферы по классическому набору потребностей: физиологических, потреб- ностей в безопасности, репродуктивных потребностей, социальных потребностей, потребностей в познании, потребностей в самореализации.

Ранее выполненные собственные исследования позволили разработать методику дифференцированной оценки степени актуализации и установки на успех достижения результата по классическому перечню потребностей человека [5]. В рамках представленных исследований отсутствует предметно выделенный комплекс гендерных предпосылок формирующих просоциальность – асоциальность поведения человека. Данное обстоятельство обусловливает целесообразность предметной оценки выраженности внутренне организованных мотиваций во взаимосвязи с показателями просоциальности – асоциальности.

Материалы и методы

В качестве объекта исследования были задействованы учащиеся средних и высших учебных заведений Волгоградской области и г. Волгограда в возрасте 16–19 лет, в количестве 235 человек (125 девушек и 110 юношей). Посредством анкетирования определяли выраженность ряда показателей просоциальности – асоциальности поведения [3]. Акцентуации личности оценивали по методу К. Леон-гарда, коммуникативные и организаторские способности – по тесту КОС-2, уровень эмпатии определяли по методу Ю.М. Орлова, свойства личности выявляли посредством многофакторного личностного опросника FPI. Степень актуализации потребностей оценивали методом А.Б. Мулика [5]. При этом в каждой группе позиций, предметно характеризующих выделенную потребность, предлагалось отразить по семибалльной шкале собственное мнение в отношении двух вопросов:

-

А. Насколько, по Вашему мнению, значима для человека данная потребность?

-

В. Насколько удовлетворена в настоящий момент данная потребность у Вас?

Предлагаемая типологизация позволяет дифференцировать основные виды потребностей по их отношению к внешнему миру на потребности первого порядка (физиологические, потребности в безопасности, репродуктивные), характеризующиеся центростремительным началом, и потребности второго порядка (социальные, потребности в познании, в самореализации), ориентированные на вовлеченность в социум.

С целью дальнейшей детализации качественной оценки выделенных потребностей, а также перехода от абсолютных к относительным величинам изучаемых показателей рассчитывается степень актуализации потребностей (далее – САП). САП вычисляется как отношение потребности актуализированной (величина А ) к потребности удовлетворенной (величина В ): САП = потребность актуализированная / потребность удовлетворенная.

Расчет САП производится вначале по каждому пункту потребностей, затем полученные величины суммируются с учетом их принадлежности к целевым группам, и наконец, они делятся на потребности первого и второго порядка.

Статистический анализ данных выполняли методом Вилкоксона – Манна – Уитни и по t -критерию Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение

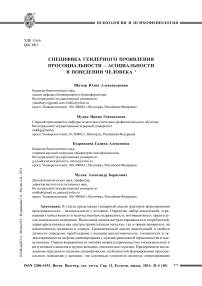

Для предметной оценки особенностей влияния пола на качественную актуализацию потребностей был выполнен сравнительный анализ выраженности показателя САП по выделенным позициям в абсолютных единицах (см. рис. 1).

Статистическая обработка полученных данных позволила определить преобладание САП у девушек в отношении физиологических, социальных и потребностей в самореализации ( p < 0,05), а у юношей – в отношении репродуктивных потребностей ( p < 0,05) и потребностей в безопасности ( p < 0,05). Потребности в познании были актуализированы в равной степени, и они доминировали относительно всех остальных потребностей по выраженности показателя А (5,74 балла при максимальных 7,0).

Полученные результаты позволяют констатировать, что актуализация социальных потребностей, непосредственно влияющих на просоциальность поведения, у юношей и девушек находится практически на одном уровне.

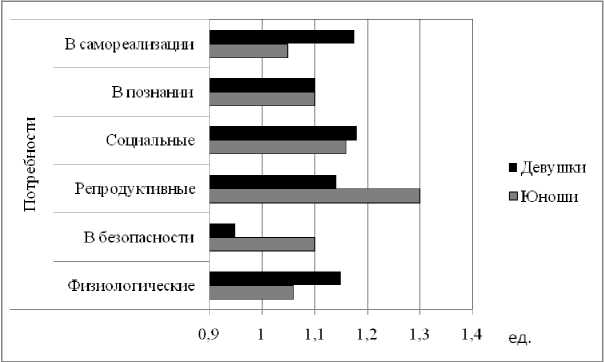

Сравнительный анализ выраженности акцентуаций (по К. Леонгарду), проведенный с учетом гендерной принадлежности испытуемых, выявил ряд отличий между группами юношей и девушек (см. рис. 2).

Среди представленных доминирующих показателей в группе девушек следует выделить эмотивность ( p = 0,067 – тенденция к достоверности различий между группами), которая проявляется в повышенных переживаниях, гуманности и отзывчивости. Органичным дополнением эмотивности является экзальтированность ( р < 0,003), придающая поведению порывистость, воодушев-

Рис. 1. Распределение выраженности степени актуализации потребностей в зависимости от пола испытуемых

ленность, эмоциональность. Присутствие циклотимичности ( р < 0,03) наделяет поведение человека зависимостью от внешних событий. Имеющийся набор акцентуаций, преобладающих в группе девушек, обусловливает формирование у них более выраженной просоциальности.

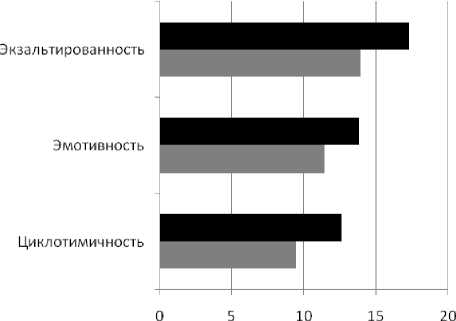

Анализ свойств личности (FPI) определил значимое преобладание показателей реактивной агрессивности ( р < 0,05) и маскулинизма ( р < 0,05) в группе юношей относительно девушек (см. рис. 3).

Данные результаты свидетельствуют о соответствии представителей выборочных совокупностей традиционному полоролевому поведению, характерному для мужского и женского типа.

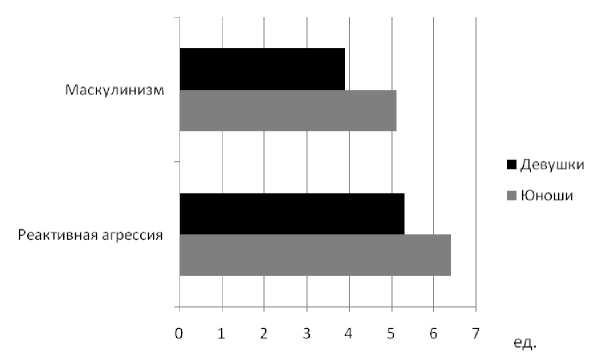

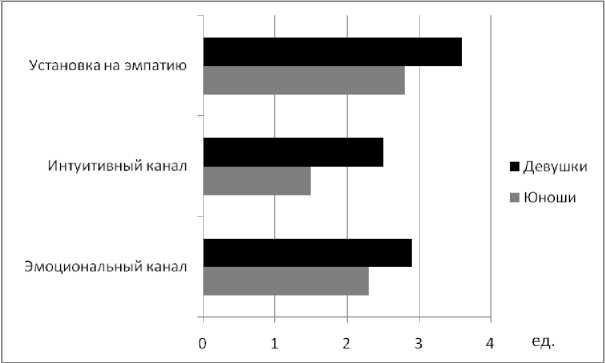

Оценивая общую выраженность эмпатии (по Ю.М. Орлову) юношей и девушек, получили результат, свидетельствующий об отсутствии значимых различий между группами наблюдения ( р = 0,076). При максимально возможном уровне суммарного показателя эмпатии в 36 баллов юноши продемонстрировали величину 15,7 ± 0,83 балла, а девушки – 17,6 ± 0,64 балла. Однако детализированная оценка отдельных каналов эмпатии выявила наличие значимого преобладания выраженности эмоционального ( р < 0,05) и интуитивного ( р < 0,005) компонентов, а также установки на реализацию эмпатии ( р < 0,02) (см. рис. 4).

Представленные результаты свидетельствуют о более ярком проявлении у девушек

■ Девушки

■ Юноши

Рис. 2. Выраженность циклотимичности, эмотивности и экзальтрованности в зависимости от пола истытуемых

ед.

Рис. 3. Выраженность степеней реактивности агрессивности и маскулинизма в зависимости от пола испытуемых

Рис. 4. Гендерная выраженность некоторых каналов эмпатии

способностей входить в эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать и соучаствовать, а также опираться на опыт, хранящийся в подсознании при реализации социального поведения. Кроме этого, девушки в большей степени стремятся к личным контактам, проявляют любопытство к другой личности и микросоциуму. В совокупности выделенные каналы и соответствующие характеристики наделяют девушек предрасположенностью и готовностью к ситуативному позитивному поведенческому реагированию на социальные стимулы.

Анализ проявления коммуникативных и организаторских способностей (КОС-2) не выявил достоверность различий между группами наблюдения.

Таким образом, предпринятое исследование позволяет констатировать наличие совокупности внутренне организованных мотиваций к просоциальности поведения в большей степени у женщин, нежели у мужчин. Специфической особенностью женской просоциальности поведения, на фоне отсутствия ярко выраженной актуализации социальных потребностей, является доминирование эмоциональных факторов инициации социальных поступков, причем в режиме ситуативного, реактивного реагирования.

Список литературы Специфика гендерного проявления просоциальности - асоциальности в поведении человека

- Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины/Е. П. Ильин. -СПб.: Питер, 2003. -544 с.

- Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы/Е. П. Ильин. -СПб.: Питер, 2002. -512 с.

- Крылова, Н. В. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии/Н. В. Крылова, С. А. Маничев. -СПб.: Питер, 2000. -560 с.

- Либин, А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций/А. В. Либин. -М.: Смысл, 1999. -533 с.

- Мулик, А. Б. Уровень общей неспецифической реактивности организма человека/А. Б. Мулик, М. В. Постнова, Ю. А. Мулик. -Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2009. -224 с.

- Пономарева, Р. А. Психологические особенности ценностных ориентаций молодых рабочих на трудовую деятельность/Р. А. Пономарева//Вопросы психологии. -1985. -№ 5. -С. 91-92.

- Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность/Х. Хекхаузен. -СПб.: Питер, 2003. -860 с.

- Buss, D. M. Psychological Sex Differences: Original Through Sexual Selection/D. M. Buss//American Psychologist. -1995. -№ 50. -Р. 164-168.