Специфика идентификации социального неравенства структуры среднего класса в современном российском обществе

Автор: Байрамов Вагиф Дейрушевич

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 19, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются специфические особенности идентификации социального неравенства социальной структуры среднего класса в современном российском обществе. Автором выделены критерии стратификации, а также описано место среднего класса в иерархии социальных групп по доходам в зависимости от занятости в том или ином секторе экономики. Отдельно в статье представлены подходы к исследованию неравенства структуры среднего класса, применяемые учеными Института социологии РАН. Особое место отводится анализу динамики численности состава среднего класса и других социальных групп за период 2003-2010 гг.

Социально-стратификационные процессы, социальное расслоение, стратификационные критерии, социальная депривация, средний класс, структура среднего класса, иерархия

Короткий адрес: https://sciup.org/14936276

IDR: 14936276 | УДК: 316.442/.443

Текст научной статьи Специфика идентификации социального неравенства структуры среднего класса в современном российском обществе

Постепенно в отечественной социологии утверждается стратификационная парадигма изучения социального расслоения, согласно которой общество предстает в категориях многомерного, иерархически организованного социального пространства, где социальные группы и слои различаются по степени обладания собственностью, властью, уровню дохода, социальному статусу [1].

Требование учета подобной «многомерности» предполагает анализ проблем социальной дифференциации, ориентированный не только на межгрупповые, но и на внутригрупповые различия статуса индивидов. В духе концепции социальной стратификации наряду с экономическим типом социального расслоения, традиционно значимым для марксизма, рассматриваются профессиональный и властный (управляющие и управляемые) статусы, престиж (уровень образования, квалификации, профессиональной подготовки), а также степень адаптации к происходящим переменам.

На первый план в качестве дифференцирующего их признака выходит не только порожденная приватизацией и разгосударствлением экономики многоукладность отношений собственности, но и еще более обостряющаяся и углубляющаяся имущественная дифференциация, по-ляризирующая интересы социальных групп и принимающая в современной России запредельные размеры [2].

Подобные, казалось бы, разрозненные явления на самом деле являются разными сторонами единого процесса – социальной трансформации общества. Вот почему их важно изучать не только в отдельности, но с учетом их взаимосвязей. Возникает необходимость в социологическом анализе как принципов и оснований социального расслоения (дезинтеграции), так и реальных процессов интеграции, становления новой социальной модели современного российского социума.

Сегодня социологам доступен широкий диапазон разнообразных методов и подходов к выделению и описанию формирующих социальную структуру общества страт, или слоев. Используя различные шкалы стратификации, указанные подходы учитывают в качестве составляющих принадлежности к той или иной страте такие критерии, как уровень образования, профессия и квалификация, отношение к собственности, власть, доход, характер внепроизводственной деятельности и другие.

Вместе с тем очевидная специфика российского социума проявляется, например, в том, что в условиях современной России уровень образования или занимаемая должность далеко не всегда являются основополагающими в определении размера дохода или социального статуса [3].

Подобное положение вынуждает отечественных исследователей предлагать иные подходы к стратификации, один из которых опирается на критерии уровня жизни и был разработан специалистами Института социологии РАН [4].

С учетом данного подхода стратификация может проводиться на базе критерия жизненных шансов в сфере потребления или так называемого индекса уровня жизни, учитывающего широкий спектр не только денежных, но и любых других доступных населению экономических ресурсов (имущественных, жилищных и т. п.), а также возможности удовлетворения групп потребностей, связанных с различными видами внепроизводственной деятельности людей (в рекреации, развлечениях, медицинской помощи, саморазвитии, общении и т. п.).

Исходной гипотезой при построении индекса выступает предположение, что дифференциация российского населения проявляется не только в том, что у семьи есть, но и в том, чего у нее нет. Тем самым рассмотрение реального уровня жизни включает не только оценку уровня благосостояния, но и оценку уровня депривации - испытываемых лишений и ограничений в общепринятом наборе потребительских благ. При этом расчет индекса производится с использованием следующих групп показателей: субъективные оценки наличия наиболее значимых форм депривации; имущественная обеспеченность; наличие недвижимости; качество жилищных условий; наличие сбережений; использование платных социальных услуг; досуговые возможности, связанные с дополнительными расходами [5].

Наиболее очевидные сферы сосредоточения среднего класса в России - это следующие пять групп [6]:

-

1) массовая интеллигенция (нижние средние уровни, недостаточно устойчивы в финансовом отношении);

-

2) бюрократы (в массе - средний и нижний уровни);

-

3) сотрудники крупных компаний (верхний средний и средний средний уровни);

-

4) малый и средний бизнес в торговле и услугах (средний средний уровень с большим иммигрантским компонентом);

-

5) малый и средний производственный (инновационный) бизнес (с большими потерями в пользу эмиграции).

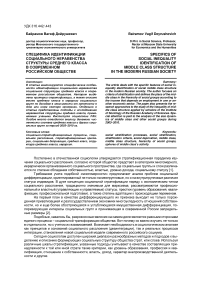

Следующий рисунок отражает место среднего класса в иерархии социальных групп по доходам в зависимости от занятости в том или ином секторе экономики [7].

от 9 000до 17 000 руб.

от 17 000 до 25 000 руб.

от 25 000 до 35 000 руб.

свыше 35 000 руб

Рисунок 1 – Структура социальных групп по уровню доходов в разрезе секторов экономики

Можно считать средним средним классом по доходам лиц с заработной платой от 17 до 35 тыс. руб., а верхним средним - свыше 35 тыс. руб. Обратим внимание на сектора с самой высокой заработной платой. В финансовой деятельности и добыче полезных ископаемых структура населения в зависимости от заработной платы примерно одинакова. Для нее характерно следующее: население, занятое в этих отраслях, равномерно и «справедливо» распределено по уровням - очень низкая доля лиц с зарплатой ниже прожиточного минимума (нищие), мало лиц с заработной платой от 3,4 до 9 тыс. руб. (низший класс), большая доля лиц с зарплатой от 9 до 17 тыс. руб. (нижний средний класс) и от 17 до 35 тыс. руб. (средний средний класс) и не столь маленькая доля с зарплатой от 35 тыс. руб. (верхний средний класс).

В то же время в государственном управлении и обязательном социальном обеспечении -секторе, где сосредоточены чиновники - социальная структура совсем иная: значительно больше доля низшего класса и нижнего среднего и меньше доля среднего среднего, а также верхнего среднего и высшего.

В секторе научных исследований и разработок, где присутствуют часть массовой интеллигенции и производственный инновационный малый и средний бизнес, очень мало среднего среднего и верхнего среднего класса. Большая часть населения, занятая в этом секторе, который должен быть двигателем российской экономики, имеет очень низкие доходы и сосредоточена в низшем и нижнем среднем классе. В отраслях с самой низкой заработной платой - сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении (в двух последних концентрируется большая часть массовой интеллигенции) - ситуация совсем удручающая. Здесь много бедных, а также представителей нижнего среднего класса, присутствует какая-то часть среднего среднего и почти нет верхнего среднего класса [8].

В дальнейшем на основе анализа эмпирического материала необходимо четко определить границы уровней среднего класса, в том числе в структуре по пяти группам, а также проверить совместимость границ разных групп по уровням. Уровневые границы групп среднего класса по доходам различаются, что, в частности, важно для анализа финансового поведения. Иначе говоря, нижний средний уровень у массовой интеллигенции беднее, чем нижний средний уровень сотрудников крупных компаний.

К настоящему времени так и не решена проблема отделения верхней границы среднего класса от высшего. Известные нам исследования при изучении структуры общества и среднего класса, как правило, оставляют в стороне высший класс, ссылаясь на труднодоступность его представителей для социологического исследования.

Исследованием структуры среднего класса также занимаются ученые Института социологии РАН, опираясь на следующие критерии его выделения:

-

- критерий нефизического характера труда;

-

- наличие как минимум среднего специального образования;

-

- показатели среднемесячных душевых доходов не ниже их медианных значений для данного типа населения или количество имеющихся товаров длительного пользования не ниже медианного значения по населению в целом;

-

- интегральная самооценка индивидом своего положения в обществе по 10-балльной шкале не ниже 5 баллов включительно.

Для неработающего населения принадлежность к среднему классу определяется на основе трех из четырех перечисленных выше критериев (не учитывается профессиональный статус). Эмпирическая проверка показала, что выделенные таким образом представители неработающего населения, оказавшиеся в среднем классе, были связаны со структурными позициями, характерными для среднего класса, - занимали их ранее или, по всей вероятности, займут их в будущем (пенсионеры с высшим образованием, студенты из образованных семей и т. п.).

Применение четырех вышеописанных критериев к данным эмпирических исследований показывает, что в 2008 г. (то есть в благополучный период развития ситуации в стране до начала экономического кризиса) к среднему классу могла быть отнесена треть (34 %) населения России. Эта доля достаточно велика, но нужно учитывать, что средний класс является неоднородным по своей структуре [9]. В нем можно выделить устойчивое ядро, в котором ярко проявляются признаки, свойственные среднему классу, а также ближнюю периферию, в которой эти признаки постепенно ослабевают [10]. При этом выделяется дальняя периферия и остальное население, которые не включаются в состав среднего класса.

Для дифференциации среднего класса на ядро и ближнюю периферию использованы два базовых признака, отражающих специфику структурных позиций среднего класса, - социальнопрофессиональный статус и уровень образования. К ядру среднего класса отнесены имеющие высшее образование руководители, предприниматели и специалисты, имеющие навыки работы на компьютере. В ближнюю периферию ядра среднего класса включались остальные представители выделенного по четырем критериям среднего класса – самозанятые, занятые в торговле и рядовые служащие со средним специальным образованием; группы с рассогласованием их профессиональной позиции и уровня образования (например, руководители со средним специальным образованием, рядовые служащие с высшим образованием), а также имеющие высшее образование руководители, предприниматели и специалисты, не обладающие навыками работы на компьютере. Кроме того, сюда же попадали неработающие представители среднего класса.

В дальнюю периферию среднего класса, не входящую в его состав, включались те россияне, которые не соответствуют одному из критериев, за исключением социально-профессионального статуса, то есть те, кто не проходит в состав среднего класса либо по уровню образования, либо по благосостоянию, либо по самоидентификации. В остальном населении оказались те, кто не может быть отнесен к среднему классу по социально-профессиональному статусу, а также те, кто, обладая соответствующим среднему классу уровнем образования и социально-профессиональным статусом, не проходит в него по обоим дополнительным критериям – как по уровню благосостояния, так и по самоидентификации. Эта наиболее общая характеристика структуры среднего класса выбрана для анализа его места в социальной структуре общества.

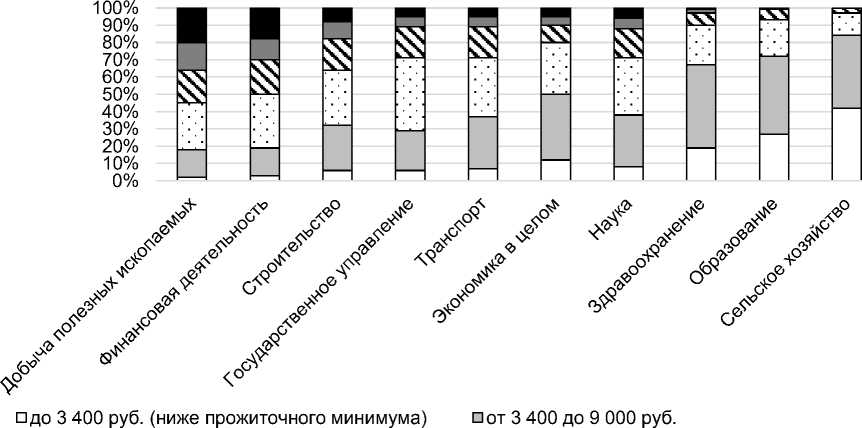

Динамика численности состава среднего класса и других социальных групп за период 2003–2010 гг. представлена на рисунке 2.

■Ядро среднего класса □ Ближняя периферия □Дальняя периферия □ Остальное население

Рисунок 2 – Динамика численности различных социальных групп в 2003–2010 гг. (%)

Данные показывают, что численность среднего класса значительно увеличилась за период экономического роста, предшествовавшего кризису. Так, в 2003 г. доля среднего класса составляла 29 %, в 2008 г. – 34 %. Однако кризис 2009 г. нарушил тенденцию роста численности среднего класса. К весне 2009 г. доля среднего класса в населении в целом сократилась с трети до четверти (26 %), доля же среднего класса в составе экономически активного городского населения сократилась с более чем 40 до 30 %. За последний год, однако, численность среднего класса вновь возросла до более чем трети (36 %), вернувшись к ситуации 2008 г.

Подобная динамика свидетельствует о том, что процесс формирования российского среднего класса еще продолжается. Часть представителей периферии среднего класса то входит в его состав, оказываясь в ближней периферии, то выпадает из него, переходя в дальнюю периферию. При этом колебания численности среднего класса в 2008–2010 гг. были связаны прежде всего с тем, что в кризисный 2009 г. у россиян резко упала самооценка своего положения в обществе, и именно этот критерий стал основным препятствием для их вхождения в средний класс (при этом до кризиса, в 2008 г., 60 % тех, кто не попал в состав среднего класса, характеризовался неподходящим социально-профессиональным статусом; в 2010 г. этот признак вновь стал лидирующей причиной непопадания населения в средний класс). Таким образом, ситуационное падение самооценки в результате кризиса, отражающее в том числе некоторую нестабильность и неустойчивость положения периферийной части среднего класса на рынке труда, сказавшееся и на снижении его численности, является отражением того факта, что на современном этапе своего развития средний класс в России гетерогенен, границы его пока являются нежесткими и подвержены изменениям, связанным с изменениями внешних условий [11] . Подобная гетерогенность среднего класса связана в том числе с различиями в условиях социализации представителей различных его подгрупп.

Ссылки:

-

1. Алексеенок А.А. Структура среднего класса в современном российском обществе: специфика идентификации и пути оптимизации. Орел, 2014. 280 с.

-

2. Горшков М.К. Социальные неравенства как вызов современной России // Вестник Института социологии. 2010. № 1. С. 24–47.

-

3. Горшков М.К. Общественное мнение: историко-социологический аспект анализа. М., 2011.

-

4. Горшков М.К. Российское общество как оно есть: опыт социологической диагностики. М., 2011. С. 187.

-

5. Российская повседневность в условиях кризиса / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М., 2009.

-

6. Российский средний класс: анализ структуры и финансового поведения. М., 2009. 148 с.

-

7. Беляева Л.А. Россия и Европа: структура населения и социальное неравенство // Мониторинг общественного мнения. № 3 (97). 2010. Май – июнь.

-

8. Аналитический доклад «Городской средний класс в современной России». М., 2006.

-

9. Жуков В.И., Локосов В.В., Осипов Г.В. Социология трансформаций России в меняющемся мире. М., 2005.

-

10. Балабанова Е.Г. Средний класс как объект исследований российских социологов // Общественные науки и совре

менность. 2008. № 1. С. 50–55.

-

11. Заславская Т.И., Ядов В.А. Социальные трансформации в России в эпоху глобальных изменений // Социологический журнал. 2008. № 4. С. 8–22.

Список литературы Специфика идентификации социального неравенства структуры среднего класса в современном российском обществе

- Алексеенок А.А. Структура среднего класса в современном российском обществе: специфика идентификации и пути оптимизации. Орел, 2014. 280 с.

- Горшков М.К. Социальные неравенства как вызов современной России//Вестник Института социологии. 2010. № 1. С. 24-47.

- Горшков М.К. Общественное мнение: историко-социологический аспект анализа. М., 2011.

- Горшков М.К. Российское общество как оно есть: опыт социологической диагностики. М., 2011. С. 187.

- Российская повседневность в условиях кризиса/под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М., 2009.

- Российский средний класс: анализ структуры и финансового поведения. М., 2009. 148 с.

- Беляева Л.А. Россия и Европа: структура населения и социальное неравенство//Мониторинг общественного мнения. № 3 (97). 2010. Май -июнь.

- Аналитический доклад «Городской средний класс в современной России». М., 2006.

- Жуков В.И., Локосов В.В., Осипов Г.В. Социология трансформаций России в меняющемся мире. М., 2005.

- Балобанова Е.Г. Средний класс как объект исследований российских социологов//Общественные науки и современность. 2008. № 1. С. 50-55.

- Заславская Т.И., Ядов В.А. Социальные трансформации в России в эпоху глобальных изменений//Социологический журнал. 2008. № 4. С. 8-22.