Специфика юганского говора хантыйского языка по данным экспериментальной фонетики

Автор: Тимофей Владимирович Тимкин

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 9 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается фонетическая система юганского говора сургутского диалекта хантыйского языка. Работа выполнена в рамках проекта по экспериментально-фонетическому описанию сургутского диалекта хантыйского языка, актуальность работы обусловлена существенными отличиями юганского говора от ранее исследованного тромъеганского. Работа выполнена методиками экспериментальной фонетики с использованием программ Praat, Emu-SDMS, R. Мы обнаруживаем различия между говором рек Малый Юган и Большой Юган. Показано, что в малоюганском говоре реализуется 12 гласных фонем. В отличие от тромъеганского не представлена фонема /ɔ/ (традиционно /ȯ̆/), на ее месте реализуются /ɛ/ (традиционно /ȧ̆/) либо /o/ (традиционно /ŏ/). В большеюганском говоре также присутствуют дифтонги [ui], [ɔɛ] в позиции после [k] на месте этимологических u̇, ȯ̆. По-видимому, их можно считать реализациями фонем /iː/, /ɛ/ в позиции после фонологизованного огубленного k. Явление неначального [w], описанное в литературе как специфически юганское, подтверждается, но находит параллели в тромъеганском говоре, что свидетельствует о перераспределении территориальных вариантов. Приводятся наблюдения о территориальных и социальных факторах разрушения подсистемы латеральных согласных – сравнительно нового явления в сургутской фонетике, еще недостаточно освещенного в литературе.

Экспериментальная фонетика, фонология, сургутский диалект, хантыйский язык

Короткий адрес: https://sciup.org/147234680

IDR: 147234680 | УДК: 81-511.142 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-9-55-67

Текст научной статьи Специфика юганского говора хантыйского языка по данным экспериментальной фонетики

Диалектное членение хантыйского языка остается проблемой, требующей изучения. Прежде всего, неоднозначен статус восточной и северной диалектных групп, которые по многим структурным признакам целесообразно выделять как два отдельных языка. Внутреннее членение этих диалектных общностей также отличается сложностью.

Обширная диалектная зона, распространенная на левобережных и правобережных притоках Оби в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, традиционно относится к территории распространения сургутского диалекта, однако состав сургутских говоров различно описан в источниках.

Так, Е. А. Немысова [1988] противопоставляла салымский и агано-юганский говоры. Другие авторы ([Терешкин, 1981; Honti, 1981; Abondolo, 1998; Чепреги, 2016]) предлагают более дробное деление говоров в агано-юганской зоне.

На реке Пим выделяют пимский говор. Н. И. Терешкин упоминает этот идиом в «Словаре восточнохантыйских диалектов», однако не приводит словарных материалов по нему. Фонетическая специфика говора затронута у Л. Хонти; говор включается в систему идиомов у М. Чепреги, Д. Абондоло.

На реке Лямин не выделяется отдельного говора, М. Чепреги относит эту зону к территории распространения пимского говора.

Говор, выделяемый на реке Тромъеган, носит различные названия, поскольку река имеет устаревшие или неофициальные наименования Тром-Юган, Тром-Аган, а один из поселков на реке называется Тром-Аган. Так, Н. И. Терешкин называл этот говор тром-юганским, Л. Хонти подразделял тром-юганский и тром-аганский говоры. При этом, судя по его пометам, тром-юганский определялся как говор на Тром-Югане, а Тром-Аганский – как говор в Тром-Агане. Тром-юганские данные у Л. Хонти цитировались по работам В. Штейница и Н. И. Терешкина, тогда как тром-аганский говор был описан по результатам работы с информантами. Д. Абондоло относит это разделение к диахроническим явлениям: современный тром-аганский противопоставляется неживому тром-юганскому. М. Чепреги описывает на Тромъегане единый тромъеганский говор, представленный различными подговорами (см. [Ли, Тимкин, 2019]).

На реке Аган Н. И. Терешкин и Л. Хонти выделяли аганский и усть-аганский говоры; М. Чепреги описывает здесь единый аганский говор с подговорами: варьеганским и нижне-аганским.

На левобережных притоках - реках Большой и Малый Юган - Н. И. Терешкин выделял юганский и усть-юганский говоры, тогда как В. Штейниц - юганский и малоюганский. В работах Л. Хонти эти традиции объединены и выделяются юганский, усть-юганский, малоюганский говоры. М. Чепреги делит юганский говор на малоюганский и большеюганский подговоры. Д. Абондоло следует традиции В. Штейница и упоминает только юганский и малоюганский говоры.

На реке Салым выделяют говор, значительно отличающийся от других сургутских идиомов. Так, даже в наименее дробной классификации Е. А. Немысовой салымский противопоставляется югано-аганскому. Салымский говор включается в описание Н. И. Терешкина, Л. Хонти. М. Чепреги, однако, не выделят такой говор, относя Салым к зоне распространения большеюганского говора. Д. Абондоло, напротив, относит салымский к особой южной подгруппе внутри западнохантыйских диалектов и исключает его из числа сургутских говоров.

В рамках нашей работы [Тимкин, 2018] выполнено экспериментальное описание вокализма сургутского диалекта. Однако эта работа основана на материале тромъеганских дикторов и не объясняет ряд юганских фонетических явлений.

В литературе по сургутской фонетике описаны следующие специфически юганские черты.

-

1. Сохранение долгого огубленного гласного переднего ряда верхнего подъема / й /, который совпал в других говорах с / i /. Специфическая юганская / й / выделяется еще у Н. И. Терешкина. Л. Хонти включает эту фонему в описание юганского вокализма и уточняет, что делабиализация / й / не происходит в позиции после / k /. М. Чепреги не включает эту фонему в систему гласных.

-

2. Исчезновение фонемы / О /. По данным словаря Н. И. Терешкина, тромъеганскому / О / соответствует юганское / й /, но не в позиции после / k /, / m /, например: тр-юг. jot ‘сустав’, юг. jйt ‘сустав’, но тр-юг., юг., kot ‘рука’, woy ‘сила’. Данный переход описан у Л. Хонти (в его транскрипции э > О ). По данным М. Чепреги, фонема / О / сохраняется в системе гласных, однако примеры приводятся только для позиции после / k /, / w /. М. Чепреги указывает, что в пимском и юганском говорах этот гласный произносится как нижний, похожий на / a /, немного огубленный.

-

3. Допустимость неначального [ w ]. В говорах сургутского диалекта w употребляется только в начале словоформы, но в транскрипциях Н. И. Терешкина она встречается также после гласных в соответствии с тромъеганским лабиовелярным [ γ̊ ]. Дистрибуция этих звуков остается крайне сложной проблемой. Так, согласно принятой реконструкции, хантыйский y (из прафинно-угорских *w , *k ) в сургутском диалекте подвергался лабиализации после передних огубленных гласных. Если гласный при этом делабиализовался, согласный сохранял эту огубленность. Таким образом, [ у ], [ Y ] могут употребляться в одинаковой позиции и должны быть признаны аллофонами различных фонем. Однако в юганском ситуация усложняется тем, что после исконно огубленного гласного на месте *w , *k возможно также w ; причем

-

4. Для говоров сургутского диалекта по-разному описывается подсистема долгих нижних гласных. Так, в словаре Н. И. Терешкина в тромъеганских (тром-юганских) материалах фиксируется передняя неогубленная фонема / a / и непередняя огубленная / å /. В юганском в ряде случаев им соответствуют передняя и непередняя неогубленные / ȧ /, / a /: тр-юг. arit , юг. ȧrit ‘около’.

-

5. Переход глухих хантыйских латералов / ł /, / ł’ / в соответствующие смычные / t /, / t’ / характерен для говоров южнохантыйской группы, например прииртышского. По-видимому, оттуда данный процесс распространился на левобережную часть сургутского ареала. Так, у Н. И. Терешкина, Л. Хонти это явление описано только для салымского – самого западного из левобережных сургутских говоров. Однако М. Чепреги отмечает дальнейшее продвижение процесса на восток, где он захватывает верховья Большого Югана, Пим.

По нашим экспериментальным данным, в пимском говоре соответствующая фонема отсутствует, поскольку ее реализации совпали с / е / (ФУТ / a /). В тромъеганском говоре после / w / данный гласный реализуется как / о / (ФУТ / о /), но после / k / сохраняет самостоятельность, реализуясь как средне-нижний заднерядный (вопреки традиционному описанию как переднего) / э /.

из словарных транскрипций не восстанавливается однозначно дистрибуция этого явления; в ряде случаев наблюдается вариативность w и γ̊ . Например, oγ̊ ‘голова’, owłəγ ‘безголовый’, oγ̊ti , owti ‘верх’.

Л. Хонти противопоставлял ȧ ~ å в системах левобережных говоров, а также в юганском и усть-юганском, при этом в малоюганском противопоставлялись ȧ ~ a . Комментируя систему, Л. Хонти писал, что лабиализация непереднего a – новое явление в сургутском диалекте и еще не завершилось в малоюганском, приводя к колебанию å / а.

Цель данной работы – дать объективное акустическое описание данных явлений в их современном состоянии на новом полевом материале.

Материалы и методы

Исследование основано на материалах полевой экспедиции 2019 г. под руководством Н. Б. Кошкаревой. В течение экспедиции были записаны словарные списки, озвученные двадцатью информантами, проживающими в селе Угут, а также в традиционных поселениях на берегах рек Малый и Большой Юган.

Данные обработаны методом слухового анализа. Экспериментальная проверка сделанных наблюдений производилась методами акустической фонетики на основе выборки, включающей данные четырех информантов.

Информант № 1 – уроженка р. Большой Юган, проживает на р. Малый Юган.

Информант № 2 – уроженка р. Большой Юган, проживает на р. Большой Юган.

Информант № 3 – уроженка верховьев р. Малый Юган, проживает на р. Малый Юган.

Информант № 4 – уроженец р. Малый Юган, проживает на р. Малый Юган.

Все информанты учились в школе с. Угут, ведут традиционный образ жизни, в быту пользуются хантыйским языком.

Анализ основан на записи основной лексической базы, включающей 130 слов в нескольких грамматических формах. Каждую форму информант озвучивал трижды по русскоязычному стимулу.

Аудиозаписи аннотированы в программе Praat 1 и загружены в фонетическую корпусную систему Emu-SDMS [Winkelmann et al., 2017], при помощи которой были реализованы методики спектрального и формантного анализа. Полученные данные статистически обработаны и визуализированы с помощью языка программирования R.

Методика формантного анализа предполагает, что в спектре каждого гласного звука выделяются резонансные пики – форманты, определяющие тембр звука. Частота двух нижних формант напрямую связана с характером артикуляции: частота F1 соответствует подъему гласного, частота F2 характеризует ряд и огубленность.

В настоящей работе используется два способа реализации формантных данных: для описания звуков дифтонгического характера – график контура частоты форманты, на котором отражается изменение частоты одной из формант с течением времени; для описания звуков с ровным контуром формант – графики, где отдельные произнесения звука отражаются как точки на плоскости, расположение которых отражает распределение звуков по рядам и подъемам.

При цитировании источников звуки транскрибируются знаками финно-угорской транскрипции (ФУТ). При описании экспериментальных данных используются знаки международного фонетического алфавита (IPA), соответствие по ФУТ приводится в круглых скобках.

Результаты

Проблема юганской / u̇ /. Мы обнаружили два типа произнесения звука в позициях, где фиксировалась / u̇ /. Первый тип зафиксирован у информантов – уроженцев реки Большой Юган. Для этого типа произнесения характерно сохранение особого гласного, отличного от / iː / (ФУТ / i /), однако только в позиции после заднеязычного взрывного согласного.

Данные гласные имеют среднюю частоту первой форманты (F1) 350 Гц, что соответствует гласным верхнего подъема; однако отличаются характером контура частоты второй форманты.

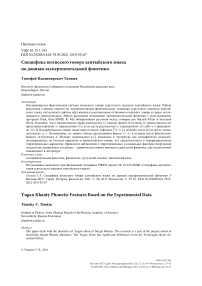

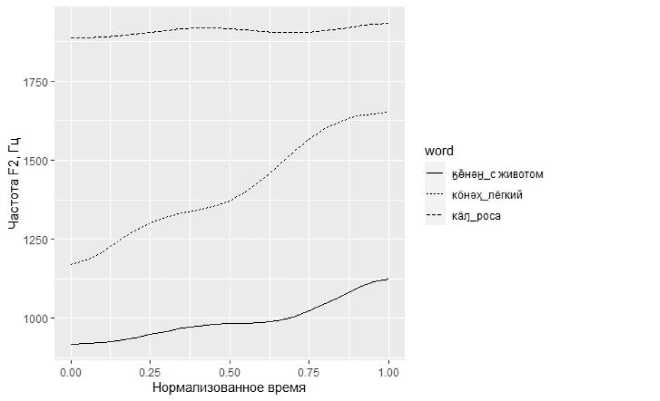

Покажем график частоты второй форманты ударных гласных по данным информанта № 1 в словах ku̇ łta ‘встать’, ku̇ ł’ ‘свищ’, mu̇ Ɩ̩ ‘шапка’, в которых, по словарю Н. И. Терешкина, зафиксирована долгая передняя огубленная фонема верхнего подъема / u̇ / (рис. 1). Для сравнения на том же графике приведены данные по ударным гласным в лексемах kiməŋ ‘возможно, оказывается’, k͔ i̬ nəŋ ‘крепкий’, min ‘мы двое’, где в аналогичных позициях (после заднеязычного смычного и после губного носового) употребляются неогубленные фонемы верхнего подъема / iː / (ФУТ i ), / i ː / (ФУТ i̬ ).

Рис. 1. Контур частоты F2 реализации гласных верхнего подъема по данным информанта № 1

Fig. 1. Contour of the close vowels F2 frequency based on the speaker № 1 data

По горизонтальной оси отложено нормализованное время, т. е. время от начала гласного сегмента, разделенное на общую абсолютную длительность сегмента. По вертикальной оси – частота второй форманты (F2). Каждая линия усредняет данные всех записанных произнесений лексемы. Контуры лексем отличаются рисунком: k˱i̬ nəŋ ‘крепкий’ – сплошная линия;

ku̇ łta ‘встать’ – узкий пунктир; ku̇ ł ’ ‘свищ’ – широкий пунктир; kiməŋ ‘возможно, оказывается’ – широкий пунктир с широкими пробелами; mu̇ Ɩ̩ ‘шапка’ – точечный пунктир; min ‘мы двое’ – пунктир «точка-тире». Таким образом, график позволяет отследить изменения частоты F2 в различных фазах артикуляции.

Мы наблюдаем неоднородность произношения звуков на месте этимологического u̇. В лексемах ku̇ łta ‘встать’, ku̇ ł’ ‘свищ’ реализуется дифтонгоид с u-образной первой частью и i-образной второй. В лексеме mu̇ Ɩ̩ ‘шапка’ реализуется гласный однородной i-образной артикуляции.

Сравним дифтонгоид [ ui ] с реализацией фонем / iː /, / i ː / в позиции после заднеязычного смычного. В точке 0,5 относительной длительности звука [ ui ] частота F2 варьирует в пределах 2 450–2 800 Гц, имеет среднее значение 2 600 Гц. Это близко к значению F2 для фонемы / iː /, имеющей пределы варьирования 2 650–2 780 Гц и среднее значение 2 700 Гц.

В точке 0,75 относительной длительности звук [ ui ] имеет диапазон варьирования 2 560– 2 840 Гц и среднее значение 2770 Гц. В этой точке фонема / iː / имеет близкие значения в диапазоне 2 560–2 720 Гц и среднее значение 2 640 Гц.

В точке 0,25 относительной длительности звук [ ui ] имеет разброс значений 2 100–2 740 Гц и средние значения 2 500 Гц. Фонема / iː / здесь реализуется в пределах 2 710–2 740 Гц, среднее значение 2 730 Гц.

Таким образом, фонема / i ː/ имеет однородную артикуляцию на протяжении своей длительности. Дифтонгоид [ ui ] – более низкие значения F2 на протяжении первых 30% длительности, затем сближается с / iː /.

В лексеме mu̇ Ɩ̩ ‘шапка’ в точке 0,5 нормализованной длительности F2 характеризуется значениями F2 в пределах 2 800–2 850 Гц при среднем значении 2 820 Гц. Для сравнения в лексеме min ‘мы двое’, где в аналогичной позиции реализуется фонема / iː / значение F2 равно 2830 Гц.

В точке 0,25 нормализованной длительности гласный лексемы mu̇ Ɩ̩ ‘шапка’ имеет F2 в пределах 2 750–2 880 Гц и среднее значение 2 800 Гц, тогда как гласный в min ‘мы двое’ характеризуется средним значением 2 870 Гц.

Таким образом, гласный в слове mu̇ Ɩ̩ ‘шапка’ имеет ровный контур частоты второй форманты и не имеет значимого отличия от гласного / iː /.

Аналогичные результаты мы получаем по данным информанта № 2. Мы также наблюдаем в рассмотренных лексемах дифтонгоид [ ui ] с переходной u-образной фазой, не характерной для реализаций фонемы / iː /, длительностью примерно 30 % от общей. На середине произнесения дифтонгоид имеет значения F2 2 620–2 670 Гц и не отличается от реализаций фонемы / iː /.

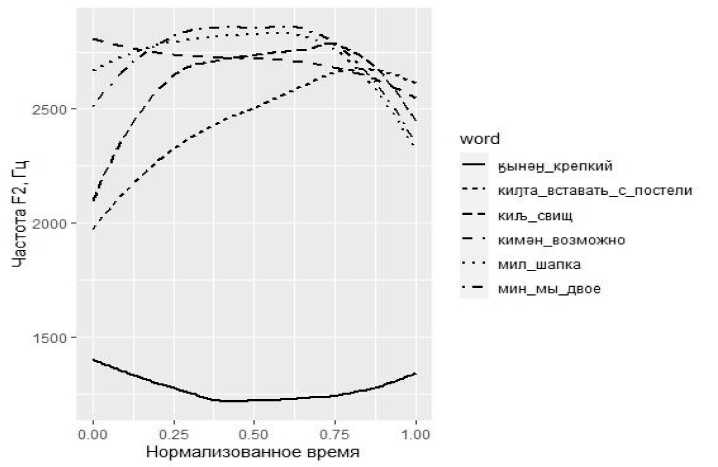

Второй тип произнесения зафиксирован у носителей с реки Малый Юган. В этом типе нет особого огубленного гласного, отличного от / iː /. Покажем контуры частоты второй форманты по данным информанта № 3 в словах, которые были рассмотрены для первого информанта (рис. 2).

Мы видим, что звук, соответствующий u̇ , обладает ровным контуром F2 и не имеет значимого отличия от контура F2 реализаций фонемы / iː /. Так, в точке 0,5 относительной длительности гласный в лексемах ku̇ łta ‘встать’, ku̇ ł’ ‘свищ’ реализуется в диапазоне значений 2 500–2 640 Гц при среднем значении 2 590 Гц. Ударный гласный в лексеме kiməŋ ‘возможно, оказывается’ реализуется в пределах 2 450–2 570 Гц при среднем значении 2 490 Гц. В точке 0,25 относительной длительности гласный в лексемах ku̇ łta ‘встать’, ku̇ ł’ ‘свищ’ реализуется в диапазоне значений 2 470–2 680 Гц со средним значением 2 570 Гц. В лексеме kiməŋ ‘возможно, оказывается’ гласный имеет частоту F2 2 520–2 610 Гц и среднее значение 2 560 Гц.

Аналогичные результаты мы получаем по данным информанта № 4. Гласный на месте u̇ имеет ровный контур и значения F2 порядка 1 900 Гц. Более низкое значение здесь обусловлено особенностями мужского голоса и не имеет значимого отличия от реализаций фонемы / iː / для данного информанта.

Рис. 2. Контур частоты F2 реализации гласных верхнего подъема по данным информанта № 3

Fig. 2. Contour of the close vowels F2 frequency based on the speaker №3 data

Таким образом, в этом типе произнесения на месте / u̇ / реализуется фонема / i ː/ во всех позициях. Также нет надежных свидетельств о сохранении остаточной огубленности k в исследованных лексемах.

Проблема неначального [ w ]. Звук, традиционно выделяемый на месте юганского неначального [ w ] в произнесении наших информантов представлен глухим и звонким вариантами. Сравнив произношение ряда морфем в различных словоформах, мы приходим к выводу, что это различие может быть объяснено позиционно. Так, звонкий аллофон употребляется в интервокальной позиции, тогда как глухой – в конце фонетического слова. Например, в формах siw ‘украшение’, sɑ̇̆ w ‘коса’ реализуется оглушенный согласный, тогда как в формах ma siwem ‘мое украшение’, ma sɑ̇̆ wam ‘моя коса’ – звонкий.

Оглушение щелевого согласного сопровождается развитием перед ним глайдовой артикуляции, связанной с понижением частоты F2 и амплитуды предшествующего гласного.

Аналогичное позиционное оглушение наблюдается и для фонемы / γ /, например, в форме łəγ ‘хвост’.

Спектральный анализ шумового компонента согласных не позволяет на данной выборке установить надежные акустические различия между [ w ], [ γ̊ ] и [ γ ], поскольку акустические свойства велярных и губных артикуляции могут быть похожи. Более надежным критерием разграничения на данном этапе является комбинаторное влияние согласного на качество предшествующего гласного. Как уже было сказано, для неогубленных гласных перед губным щелевым наблюдается нисходящий контур частоты F2. Например, в лексеме sɑ̇̆w ‘коса’ в точке 0,5 относительной длительности реализуется среднее значение F2 1 950 Гц; на границе с согласным – 1 640 Гц. Для сравнения: в лексеме łəγ ‘хвост’ в точке 0,5 реализуется значение F2 2 170 Гц, на границе с согласным – 2 080 Гц.

У огубленных гласных такое понижение не выражено настолько очевидно, в первую очередь потому, что для них характерно более низкое собственное значение F2. Тем не менее u-образный переход может вариативно реализоваться после неверхних гласных, например в слове łŏγ ‘кость’.

После верхних огубленных гласных может наблюдаться утрата согласного. Например, лексема tuYar ‘гнилушка’ произносится как [to:иг].

Сложность для анализа представляет позиция щелевого согласного перед другим согласным, поскольку эта позиция не такая частотная. Однако на основании имеющихся данных можно сделать следующие наблюдения. Если последующий согласный звонкий, то согласный произносится звонко, как в интервокальной позиции, например в формах ma kaYnam ‘моя пуговица’ или n’ewram ‘ребенок’. В позиции перед глухим согласным заднеязычный щелевой, как правило, оглушается. Огубленный щелевой здесь представлен аппроксимантом с невыраженной шумовой составляющей, например в словах oYpi ‘дверь’, oytj ‘верх’.

Несмотря на то что нет минимальных пар, которые противопоставлялись бы только заднеязычным и губным щелевым, после неогубленного гласного может встречаться как губной, так и заднеязычный согласный. Это говорит в пользу того, что звуки, обозначаемые в традиционных описаниях как y° и y , репрезентируют различные фонемы, которые не противопоставляются в начальной позиции и после огубленного гласного. По акустическим признакам можно отождествить как реализации одной фонемы: а) w в начальной позиции, б) y° после неогубленных гласных, в) y° в позиции нейтрализации после огубленных гласных.

Таким образом, по нашим данным, подсистема звонких щелевых представлена двумя фонемами / w / и / y /. Фонема / w / реализуется в начальной позиции как звонкий губной согласный. После гласных в интервокальной позиции и перед звонким согласным реализуется как звонкий щелевой согласный с ощутимым Y-образным призвуком, вызывающий комбинаторное понижение частоты F2 предшествующего согласного, если он неогубленный. После верхних огубленных гласных может наблюдаться нулевая реализация фонемы. Перед глухим согласным данная фонема реализуется как неслоговой гласный [ и ]. В конце фонетического слова звук представлен начальноозвонченным шумным согласным, вызывающим дифтонгизацию предшествующего гласного.

Фонема / γ / представлена в позиции после неогубленных гласных и реализуется как звонкий щелевой в интервокальной позиции, а также перед звонкими гласными, как глухой щелевой в конце слова и перед глухими согласными.

Описанный тип произношения, зафиксированный в наших материалах, не составляет собственно юганской специфики. Похожий состав фонем и их реализация обнаруживается и у тромъеганских дикторов. Этому типу произнесения противостоит другой вариант организации консонантизма, который был зафиксирован у пимского информанта и одного тромъ-еганского диктора, родившегося на востоке тромъеганской диалектной зоны. Здесь фонема / w / не подвергается оглушению и реализуется в конце слова звонко, при этом, в отличие от описанного типа, начальные и неначальные реализации / w / не различаются тембрально.

Гласный на месте традиционно выделяемого а . Ранее в наших экспериментальных работах на тромъеганском материале мы показали, что противопоставление переднего неогубленного и непереднего огубленного а в настоящее время подверглось перестройке. Если / a / носит характер среднерядного нижнего гласного, то / а / реализуется как средне-нижний непередний гласный /а:/ .

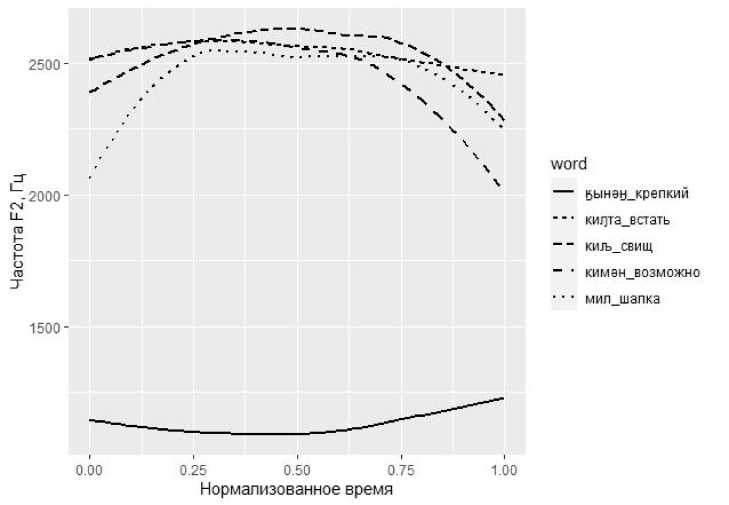

Мы не обнаруживаем в этом отношении расхождений между юганскими и тромъегански-ми данными. Проиллюстрируем это положение графиком распределения реализаций фонем / а: /, / а: / для малоюганского, большеюганского, тромъеганского информантов. На рис. 3 каждая панель графика показывает данные, записанные от одного из информантов.

Как можно убедиться, взаиморасположение артикуляций свидетельствует, что в исследованных идиомах гласные / а: / (ФУТ / а/), / а: / (ФУТ / а /) противопоставляются как центральнорядный нижний и заднерядный средне-нижний.

Если учесть, что Л. Хонти считал лабиализацию непереднего а процессом, не завершившимся в малоюганском говоре, то можно предположить, что сейчас этот общесургутский процесс закончен.

Рис. 3. Распределение реализаций фонем / aː /, / ɔː / по данным различных информантов Fig. 3. Variability of the vowels / ɑː /, / ɔː / based on the speakers data

Гласная на месте традиционно выделяемой / о/ 2 . На тромъеганском материале нами обнаружено, что противопоставление / ȯ̆ / и / ŏ / как переднего и непереднего гласных не соответствует экспериментальным данным. Эти фонемы мы описали соответственно как средненижнюю / ɔ / и средне-верхнюю / o /. При этом / ɔ / реализуется упередненно, что, в принципе, отвечает закономерностям построения треугольных вокалических систем.

Для пимского говора фонема / ɔ / не выделялась, ее реализации по формантным характеристикам совпадали с оттенками фонемы / ɛ / (ФУТ / а̇ / ̆ ).

В произнесении большеюганских информантов в позиции после w в лексемах, где фиксировалась ȯ̆ , представлен гласный / o / (ФУТ / ŏ /). Например, в лексеме wȯ̆ γ ̊ ‘сила’ гласный по данным первого информанта имеет значения F1 430 Гц, F2 770 Гц.

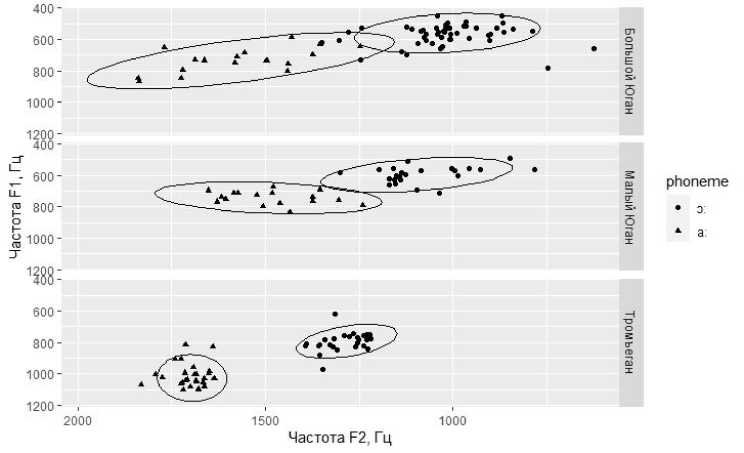

В позиции после / k / это дифтонгоид с явно выраженной ɔ-образной начальной частью и делабиализованной второй. Рассмотрим график динамики частоты F2 гласных в лексемах kɑ̇̆ ł ‘роса’, kȯ̆nəγ ‘легкий’, k͔ ŏnəŋ ‘с животом’ (рис. 4).

Гласный /ɛ/ (ФУТ / ɑ̇̆ /) в слове kɑ̇̆ł ‘роса’ реализуется с ровным контуром, имеющим среднюю частоту F2 1 910 Гц и варьирующим в пределах 1 780–2 050 Гц.

Гласный / o / (ФУТ / ŏ / ) в слове k͔ ŏnəŋ ‘с животом’ имеет стационарный участок посередине длительности с частотой F2 980 Гц и пределами вариативности 960–1 030 Гц. В начале гласный характеризуется незначительным понижением частоты F2. Так, в точке 0,25 относительной долготы гласный имеет среднее значение F2 960 Гц при вариативности в пределах 930– 1 000 Гц. После стационарного участка наблюдается некоторое повышение F2 до 1 020 Гц в точке 0,75 относительной длительности при вариативности 920–1 120 Гц.

Гласный на месте фонемы / ɔ / не имеет стационарного участка, а характеризуется восходящим контуром F2. В точке 0,25 относительной длительности F2 имеет значение 1 290 Гц (пределы 1 250–1 340 Гц), в точке 0,5 – 1 390 Гц (пределы 1 260–1 490 Гц), в точке 0,75 – 1 570 Гц (пределы 1 450–1 780 Гц).

Аналогичные результаты мы наблюдаем по данным второго информанта, где гласный / ɔ / имеет восходящий контур со значениями F2 от 1 350 до 1 870 Гц.

2 Приводя запись по ФУТ, мы следуем транскрипции Н. И. Терешкина. Л. Хонти обозначал данную фонему / ɔ̇̆ /, а обозначение / ȯ̆ / использовал для фонемы / u̇̆ /.

Рис. 4. Контур частоты F2 реализаций неверхних кратких гласных по данным информанта № 1

Fig. 4. Contour of the open short vowels F2 frequency based on the speaker № 1 data

С одной стороны, здесь просматривается параллель с явлением делабиализации u̇ , где на месте огубленной передней фонемы реализуется неогубленная с огубленным переходным участком. Однако есть и существенное различие. Дифтонгоид [ ʊi ] имеет стационарный участок, совпадающий с реализациями фонемы / iː / (ФУТ / i /), тогда как [ ɔɛ ] не достигает значений, характерных для реализаций фонемы / ɛ / (ФУТ / ɑ̇̆ /).

В произношении малоюганских информантов особая фонема / ɔ / не обнаружена. При этом в позиции после / w / (например, в лексеме wȯ̆γ ‘сила’) фиксируется также гласный / o / (ФУТ / ŏ /). В позиции после / k / здесь наблюдаются различия между дикторами: одни информанты употребляют фонему / o / (ФУТ / ŏ /), другие – /ɛ/ (ФУТ / ɑ̇̆ /), причем различия зафиксированы даже у родственников, проживающих в одном селении.

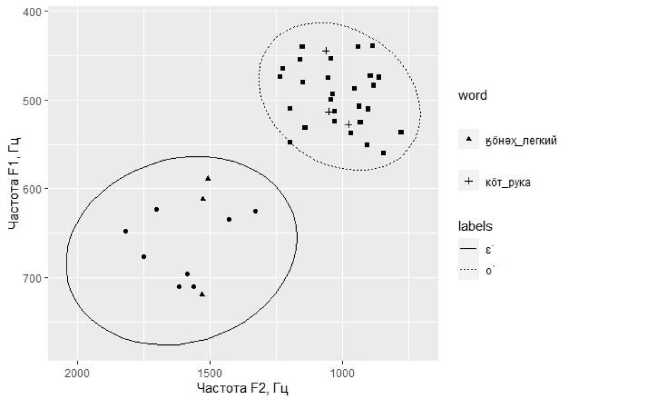

У информанта № 3 мы зафиксировали оба варианта. Покажем на рис. 5 зоны вариативности гласных / o /, / ɛ / по данным этого диктора. Круглые метки и сплошной контур показывают реализации и зону вариативности фонемы / ɛ /. Квадратные метки и пунктирный контур показывают реализации и зону вариативности фонемы / o /.

Рис. 5. Распределение реализаций фонем / ɛ /, / o / по данным информанта № 3

Fig. 5. Variability of the phonemes / ɛ /, / o / based on the speaker № 3 data

Треугольными метками обозначены гласные первого слога в лексеме konaY ‘легкий’ (средние значения F1 640 Гц, F2 1 520 Гц), крестообразными - гласные в лексеме kot ‘рука’ (средние значения F1 540 Гц, F2 1 000 Гц). Как можно убедиться в первом случае реализуется фонема / е I, во втором - / о /.

У информанта № 4 в данных лексемах реализуется всегда / о /.

Условия, при которых у различных информантов появляются / ɛ / или / o / на месте этимологического переднего огубленного, а у отдельных носителей оба варианта варьируют, требуют дальнейшего изучения.

Фонологизация [ k ] . Как уже было сказано, в большеюганском вокализме специфические гласные на месте передних огубленных u , О сохраняются только после заднеязычного взрывного и носят дифтонгический характер. Это явление может иметь двоякое фонологическое объяснение.

Во-первых, мы можем считать, что эти дифтонги являются самостоятельными фонемами. Во-вторых, мы можем предположить, что фонемы / u I и / О / утратились, но при этом произошла фонологизация огубленного [ k ] и развилась особая позиция, в которой гласные / i V, / е / представлены дифтонгическими оттенками.

Второе объяснение кажется нам более убедительным, к тому же оно находит параллель с явлением фонологизации [ γ̊ ], огубленность которого носила позиционный характер, но сохранилась после делабиализации гласных.

Для доказательства этой гипотезы требуется продолжать исследования в области сургутского консонантизма и привлечь более широкие данные по лабиализации заднеязычных согласных.

Сдвиг изоглоссы t / / . Наблюдения показывают, что явление перехода / в t , описанное для прииртышского и салымского диалектов, сейчас затрагивает юганский ареал. У большеюганских информантов использование / t / на месте / ł / носит последовательный характер, в том числе у представителей старшего поколения, тогда как на Малом Югане это явление не зафиксировано. У информанта № 1, родившейся на Большом Югане, но проживающей на Малом, реализуется / -произношение, но с единичными колебаниями.

У жителей поселка Угут, где в русскоговорящем окружении проживают ханты как малоюганского, так и большеюганского происхождения, наблюдается колебание / - и t -вариантов. При этом t -вариант оценивается как новый, отклоняющийся от «правильного» употребления.

Следует отметить, что в исконных сочетаниях It латерал переходит не в t , а в щелевой согласный.

Дискуссия

По экспериментальным данным в малоюганской системе выделяется 12 гласных фонем: / i: /, / i: /, / и: /, / e: /, / о: /, / а: /, / a: /, / и /, / 5 /, / о /, / е /, / a I. Данная система соответствует ранее обоснованной экспериментально пимской системе. В отличие от тромъеганской системы отсутствует фонема / ɔ /. Если в пимском она совпала с / ɛ /, то у малоюганских носителей она переходит в / е / или / о /, причем у отдельных носителей фиксируются колебания между этими двумя типами.

В большеюганском вокализме помимо этих 12 фонем присутствуют два переднерядных дифтонга с огубленной первой частью: [ ui ] и [ ɔɛ ], реализующиеся после взрывного / k / на месте этимологических u , О . Фонологическая самостоятельность этих звуков вызывает сомнения. Но чтобы отнести их к реализациям фонем / i: /, / е I, мы должны предполагать фонологи-зацию огубленного [ k ]. Эта гипотеза требует дальнейшей проверки.

Малоюганский консонантизм включает фонемы /p/, /1/, /k/, /tf/, /cc/, /5/, ///, /w/, /y/, /m/, /n/, /^/, /r/, /1/, ///, /С/. Фонема /wI реализуется в основном аллофоне в начальной позиции, после неогубленных гласных в интервокальной позиции и перед звонкими согласными. После неогубленных гласных в конце слова она реализуется как начальноозвонченный шумный со- гласный, при этом значительно влияет на F2 предшествующего гласного. После огубленных гласных реализуется огубленный заднеязычный [γʷ], в конечной позиции он может подвергаться оглушению, а перед согласными принимать характер неслогового гласного.

Большеюганский консонантизм отличается исчезновением фонем / ł /, / ʎ̥ /, которые с различной степенью последовательности заменяются говорящими на / t /, / c͡c̦ /. Учитывая описанные особенности вокализма, можно предполагать фонологизацию в этой системе огубленного / k /.

Таким образом, по устройству вокализма юганская система сближается с пимской, но имеет заметные отличия от нее, определяющие уникальность этого говора. По характеру реализации / w / консонантизм сближается с тромъеганским, а по характеру развития латера-лов – с говорами среднеобского ареала. Мы обнаруживаем, что фонетические процессы, описанные для других сургутских говоров, захватывают новые территории и ведут к перераспределению хантыйских идиомов.

Список литературы Специфика юганского говора хантыйского языка по данным экспериментальной фонетики

- Ли П. И., Тимкин Т. В. Проблема диалектной принадлежности полевых данных по хантыйскому языку с реки Тромъеган // Документирование языков и диалектов коренных малочисленных народов Российской федерации: Материалы Междунар. конф. СПб.: Изд-во Ин-та лингвистических исследований, 2019. С. 44–46.

- Немысова Е. А. Хантыйский язык: Учебник для учащихся педагогических училищ. Л.: Просвещение, 1988. 224 с.

- Тимкин Т. В. Типологическая характеристика хантыйского вокализма по данным казымского и сургутского диалектов // Вестник НГУ. Серия: История, Филология. 2018. Т. 17, № 9. C. 66–80.

- Терешкин Н. И. Словарь восточно-хантыйских диалектов. Л.: Наука, 1981. 544 с.

- Чепреги М. Сургутский диалект хантыйского языка. Ханты-Мансийск, 2016. 180 с.

- Abondolo D. Khanty. In: The Uralic Languages. London, Routledge, 1998, pp. 358–386.

- Honti L. Zur Frage nach der Herausbildung der ostostjakischen Mundarten im Lichte der Lautgeschichte [Towards the Genesis of East Khanty Idioms in the Light of Phonetics History]. Acta Linguistica Academiae scientarium Hungaricae, 1981, vol. 31, pp. 87–106. (in Germ.)

- Winkelmann R., Harrington J., Jänsch K. EMU-SDMS: Advanced Speech Database Management and Analysis in R. Computer Speech & Language, 2017, vol. 45, pp. 392–410.