Специфика профессиональной мотивации современной российской студенческой молодежи

Автор: Cотникова Александра Вадимовна

Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu

Рубрика: Социология и психология

Статья в выпуске: 3 (8), 2011 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается актуальная проблема формирования профессиональной мотивации студенческой молодежи в современных социально-экономических условиях развития российского общества и кризиса трудовых ценностей. Результаты изучения профессиональной мотивации студенческой молодежи как будущей интеллектуальной элиты, интеллектуального ресурса общества способствуют углублению теоретического и практического знания в области отечественной социологии молодежи.

Молодежь, студенческая молодежь, социология молодежи, профессиональная мотивация студенческой молодежи, трудовые ценности

Короткий адрес: https://sciup.org/14949188

IDR: 14949188 | УДК: 371.

Текст научной статьи Специфика профессиональной мотивации современной российской студенческой молодежи

Трудовая сфера одна из наиболее значимых социальных сфер, разрушение идеологического и ценностного пространства которой отражается не только на состоянии и качестве труда, трудовых отношений, но и на остальных сферах социального бытия, поскольку через трудовую деятельность индивид включается в социум, развивается как личность и профессионал. С этой точки зрения представляется значимым аспектом научного анализа изучение профессиональной мотивации студенческой молодежи как будущей интеллектуальной элиты, интеллектуального ресурса общества, как социальной группы переходного типа, которой предстоит включиться в социальные отношения [1, c. 21-22].

Новые условия, в которых приходится адаптироваться российской молодежи, предъявляют к ней и новые требования, связанные с необходимостью быть успешным, конкурентоспособным. В связи с этим встает вопрос о том, что же означает понятие «быть конкурентоспособным» в современном обществе? Е.Н. Быданова считает, что конкурентоспособность работника связана не только со знанием технических особенностей своей профессии, но и с наличием таких качеств, как общительность, умение работать в стрессовой ситуации, выполнять поставленные задачи с учетом жестко установленных временных рамок, навыки управления персоналом, представления продукта своего труда клиентам и широкой публике, что в целом соответствует понятию «гибкий специалист»[2].

Это мнение было подтверждено результатами проведенного ею исследования среди студентов российских вузов, согласно которым более высокие коэффициенты значимости получили компетенции, не связанные со специальностью: аналитическое мышление, умение быстро осваивать новую информацию, вести переговоры, работать в стрессовой ситуации, эффективно использовать рабочее время, работать в группе, грамотно выражать свои мысли, укреплять авторитет, работать на компьютере и в Интернете, составлять отчеты [3].

Высокая востребованность компетенций, не относящихся непосредственно к профессиональным знаниям, объясняется тем, что большое количество студентов и выпускников вузов работают вне связи со специальностью, соответственно растет запрос на те компетенции, которые носят общеобразовательный характер и позволяют даже при смене специальности, сферы деятельности эффективно работать и быть конкурентоспособным. Этим можно объяснить также то, что изменилась образовательная мотивация студентов, среди которых довольно большой процент тех, кто при поступлении в то или иное образовательное учреждение не был мотивирован на получение конкретной специальности, профессии в соответствии с личными увлечениями, способностями, стремлениями, а пришел просто получить высшее образование.

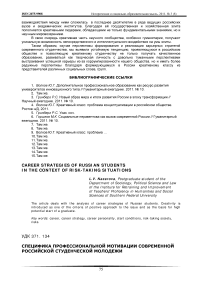

Так, в проведенном нами социологическом исследовании на тему «Трудовые ценности и профессиональная мотивация российской студенческой молодежи»[4] 52,05% респондентов самостоятельно определили свою будущую профессию, а 34, 11% сделали выбор по совету родителей (рис. 1).

Укажите, как у Вас происходил выбор будущей профессии?

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Укажите, как у Вас происходил выбор будущей профессии?»

Поскольку полученные нами данные могут посчитать нерепрезентативными для всей студенческой молодежи, мы будем проводить параллели с результатами других исследований, предпринятых в рамках интересующей нам проблематики. Так, несмотря на то что по результатам исследования, проведенного среди студентов ТТИ Южного федерального университета в 2009 г., основным мотивом выбора именно данного учебного заведения стал интерес к специальности (50% опрошенных студентов выбрали этот вариант ответа), и лишь 19% последовали совету родителей. При ответе на вопрос «Какой из перечисленных источников повлиял на Вас в большей степени при выборе специальности и учебного заведения?» 42% опрошенных студентов ТТИ ЮФУ указали вариант «мнение родителей» [5, c. 36-37].

Очевидно, что, как и в нашем исследовании, студенты далеко не в общей массе руководствуются собственными приоритетами и склонностями при выборе будущей профессии, поэтому профессиональная мотивация формируется по запоздалому сценарию. Однако в данных условиях она может и не сформироваться. Разве редко встречаются в современной России бесчувственные врачи, нелюбящие детей педагоги и т.д.? Ни в этом ли (в отсутствии высокой профессиональной мотивации) причина роста численности непрофессионалов в стране?

О каком высоком профессионализме может идти речь, когда в стране огромное количество выпускников работает не по той специальности, которую приобрели в вузе. Так, невостребованность специалистов отечественной промышленностью привела к тому, что 40% выпускников технических факультетов вузов, по подсчетам российских ученых, ежегодно трудоустраиваются не по полученной в вузе специальности, уходят в торговый бизнес, а не менее 2% (примерно 2 500 чел.) уезжают работать за рубеж [6, c. 221]. Сложности трудоустройства, а также неадекватная оплата труда по ряду специальностей, некогда входивших в число наиболее престижных в стране, определяют и выбор профессии, который часто происходит вопреки личным интересам, способностям, профессиональным ориентациям, в результате чего мы и получаем высокий процент тех, кто прислушивается к мнению родителей, родственников.

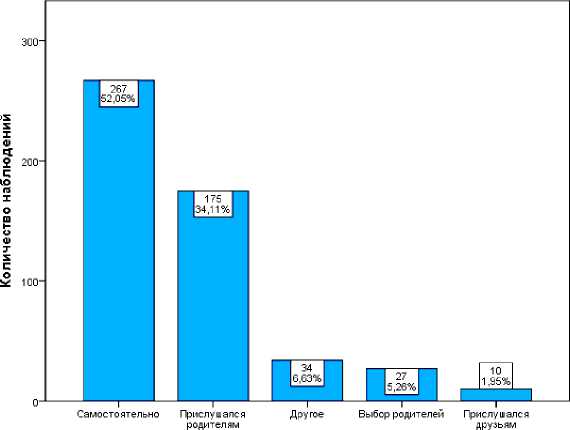

Показательно, что согласно результатам нашего эмпирического исследования среди тех респондентов, на чей выбор будущей профессии повлияло мнение родителей и родственников, процент тех, кто сомневается в правильности сделанного выбора, существенно превышает аналогичные показатели у тех, кто самостоятельно выбирал свое будущее профессиональное поприще. В целом же довольно большое количество студентов, опрошенных нами, посещают сомнения относительно выбранной профессии (47,38%) и только 37,86% респондентов уверены в своем профессиональном выборе (рис. 2).

Возникают ли у Вас сомнения по поводутого, ту ли профессию Вы выбрали?

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Возникают ли у Вас сомнения по поводу того, ту ли профессию Вы выбрали?»

О том, что у студентов вузов, преимущественно экономических, юридических, естественнонаучных, аграрных факультетов, также закрадываются сомнения в правильности выбора специализации, свидетельствуют результаты всероссийского социологического исследования «Молодежь России: социологический портрет», при этом, как указывают исследователи, сомнения возникают в основном у тех, кто поздно (в конце обучения в школе) определился с выбором профессии; всего же полностью уверены в том, что выбрали правильную профессию 65,4% студентов вуза [7, c. 229].

Согласно результатам исследования «Молодежь России: социологический портрет» основным мотивом при выборе профессии, как и в нашем исследовании, стал интерес к профессии (52,2% студентов вузов), с чем и связана цифра 51,2% - число тех, кто самостоятельно, без всяких подсказок выбрал свою будущую профессию, в то время как 50,3% опрошенной студенческой молодежи воспользовались советом родных, друзей и знакомых [8, c. 230]. Безусловно, то, что молодежь опирается на мнение родных и близких, то, что она не может сделать самостоятельный выбор в таком деле, как профессиональное самоопределение, является следствием отсутствия каких-либо гарантий в том или ином случае, и когда им (гарантиям) находится какое-либо подтверждение (родители, родственники, друзья обещают помочь при поступлении в вуз, устройстве на работу с соответствующей специальностью и т.д.), значимость самостоятельного выбора часто теряется. Риск оправдан не всегда, и при выборе профессии его стремятся избежать.

Если объективно оценить современную ситуацию и молодежь в ней как поколение, которое лишилось четких морально-нравственных ориентиров и идеалов, разочаровавшись при этом в декларировавшихся идеалах капиталистического образа жизни, то получается, что уверенным быть в чем-либо в современном российском обществе по большому счету невозможно, как невозможно строить какие-либо долговременные проекты и планы относительно своей жизни.

Если прибавить к этому общемировые тенденции, связанные с ускорением темпов общественного развития, сжатием социального времени, становится понятно, что перспективное видение социального пространства индивидами сокращается по вполне объективным причинам – это практически невозможно, и тогда мы наблюдаем господство коротких жизненных проектов [9], с позиций которого можно рассматривать и формирование профессиональной мотивации. Перспективные границы ее реализации часто скрыты от студентов, которые не только не могут, а порой и не хотят уже заглядывать в будущее как в нечто, совершенно не просматриваемое.

При всей востребованности именно молодежи как наиболее мобильной и активной социальной группы и «молодежных» качеств и способностей, у этой возрастной группы часто наблюдаются большие проблемы при устройстве на работу после окончания периода обучения и получения диплома об образовании. Отсутствие опыта работы у подавляющего числа выпускников создает ситуацию дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда: запросы работодателей ориентированы в сторону высококвалифицированных кадров, с опытом работы, в то время как большая часть выпускников не имеет опыта работы. Парадоксальная ситуация, когда даже получение высшего образования не гарантирует трудоустройства, является основным фактором неуверенности и неопределенности в жизни, дестабилизации социального самочувствия и апелляции к мнению «значимых других» при таком важном жизненном шаге, как выбор профессии. Отсутствие гарантий в социальном благоустройстве и реализации основных жизненных потребностей выступает также источником молодежной девиации, роста делинквентной молодежи, экстремизма в молодежной среде[10; 11].

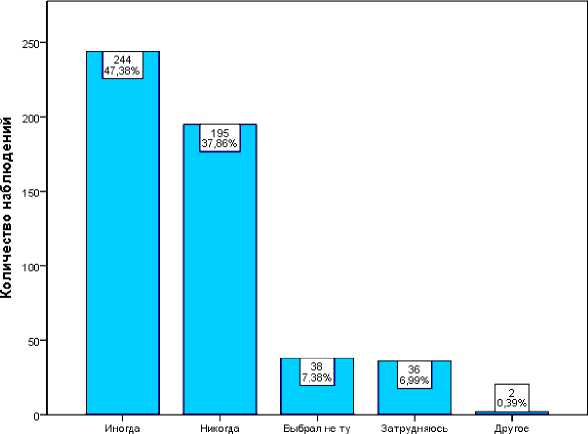

Наше исследование зафиксировало высокий уровень неуверенности относительно будущего профессионального трудоустройства среди опрошенных студентов различных вузов и факультетов. Только 11,09% студентов имеют четкие планы относительно будущего трудоустройства, у 30,93% есть некоторые варианты относительно профессиональной реализации, в то время как 23,93% не имеют представления о будущей работе, но надеются на лучшее. Несмотря на то, что студенты не проявили уверенности относительно будущего места трудоустройства, был отмечен высокий уровень направленности на работу в рамках полученной специальности: почти половина опрошенных студентов полагают, что будут работать в соответствии с полученной специальностью, около трети респондентов убеждены в этом и лишь немногие не собираются работать по специальности (около 11%) (рис 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «После окончания учебы и получения квалификации Вы собираетесь работать по специальности?»

Уверенность в том, что им удастся найти работу по специальности после окончания вуза, выразили всего 22% опрошенных – студентов ТТИ ЮФУ, при этом 39% уверены в том, что не просто найдут работу по специальности, но и будут хорошо зарабатывать, и только 9% не расположены работать по специальности [12, c. 43]. Мы с очевидностью можем констатировать, что российское студенчество в основном ориентировано на работу по специальности, т.е. ее будущая трудовая деятельность профессионально мотивирована, что чрезвычайно важно, поскольку, как мы указывали, численность молодых специалистов, работающих вне полученной специальности в вузе, постоянно растет в России. В то же время показатели численности работающих не по специальности (в том числе среди опрошенной нами студенческой молодежи, совмещающей учебу с работой), а также доминирующий стимул трудовой деятельности, связанный с достижением материального благополучия, заставляют сильно сомневаться в том, что выявленные ориентации станут реальными в процессе непосредственной профессиональной самореализации молодежи. А если отталкиваться от реальных данных работающих не по специальности молодых людей и от выявленных нами ожиданий в сфере профессиональной реализации, то можно говорить о ситуации нереализованных потребностей и мотиваций молодежи в сфере профессионально-трудовой деятельности.

Вынужденный уход в иные сферы профессиональной деятельности, не связанные с предметом профессионального интереса, обусловленный материальным фактором, влечет за собой неудовлетворенность не только работой, но и жизнью в целом. Мы можем смело говорить, что в российском обществе остро стоит проблема нереализовавшихся врачей, педагогов, ученых, музыкантов, тренеров и т.д., вынужденных зарабатывать на жизнь, но не в той сфере трудовой деятельности, с которой связаны профессиональные интересы. Последствия этого катастрофичны для молодых людей и общества в целом: снижение социального самочувствия, жизненного тонуса, потеря смысла жизни и желания жить вообще могут стать причиной девиации и даже суицида. Как известно, молодежь, социально и материально неустроенная, наиболее склонна к суицидам, что подтверждают данные о численности суицидов среди выпускников детских домов (каждый десятый выпускник учреждений для детей-сирот оканчивает жизнь самоубийством) [13, c. 250].

Одним словом, сфера труда и профессиональной самореализации – одна из важнейших, от эффективного включения в которую зависит самочувствие молодежи, ее жизненный тонус. Следовательно, необходимо создать условия для более успешной адаптации молодежи на рынке труда, с тем чтобы ее профессиональная самореализация происходила в рамках полученной специальности. Может тогда профессиональная мотивации с учетом имеющихся гарантий трудоустройства и дальнейшего жизненного благополучия изначально будет формироваться на основе признания ценности и значимости выбранной профессиональной сферы, ее социальной полезности, а не уровня оплаты.

Для достижения этой цели необходимо сформировать тесную связь между рынком интеллектуального труда и рынком образовательных услуг, так как сейчас именно степенью эффективности взаимодействия этих двух сегментов во многом определяется эффективность реализации профессиональных установок и профессиональной мотивации студенческой молодежи.

Список литературы Специфика профессиональной мотивации современной российской студенческой молодежи

- Петрова Т.Э. Маргинальное студенчество//Высшая школа. 2000. № 2.

- Быданова Е.Н. Анализ компетенций выпускников российских вузов//Социологические исследования. 2007. № 5.

- Василовский В.В., Куповых Г.В., Рачипа А.В. Реалии студенческой жизни среднего города России в контексте социологического измерения качества образовательного процесса (на примере ТТИ ЮФУ, 2009 г.). Таганрог, 2010.

- Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь России: социологический портрет. 2-е изд., доп. и исправл. М., 2010.

- Кривошеев В.В. Короткие жизненные проекты: проявление аномии в современном обществе//Социологические исследования. 2009. № 3.

- Чупров В.И., Зубок Ю.А., Певцова Е.А. Молодежь и кризис: диалектика неопределенности и определенности в социальном развитии. М., 2009.

- Кривошеев В.В. Короткие жизненные проекты: проявление аномии в современном обществе//Социологические исследования. 2009. № 3.

- Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии. Опыт исследования молодежи. М., 2007.