Специфика пространственного развития современной российской экономики как фактор региональной политики

Автор: Пролубников Андрей Викторович

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Государственное регулирование экономики

Статья в выпуске: 3 (123), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена сущность региональной политики и ее влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Проанализированы характеристики региональной политики и выявлены ее связи с другими видами государственной экономической политики. Оценено влияние неравномерности пространственного развития на выбор приоритетов региональной политики и показано, что система ее целей не является противоречивой. Этот вывод основывается на системном рассмотрении механизма ее осуществления с учетом межрегиональных связей.

Государственная экономическая политика, региональная политика, пространственное развитие, экономический рост, мультипликатор, синергетический эффект

Короткий адрес: https://sciup.org/148320175

IDR: 148320175

Текст научной статьи Специфика пространственного развития современной российской экономики как фактор региональной политики

В современной России происходит перманентная трансформация подходов к разработке и реализации государственной экономической политики. За последние 30 лет она дважды меняла свою направленность. В советский период развития и непосредственно после его окончания (вследствие инерционности, естественным образом присущей социально-экономическим системам [1]), реализовывалась достаточно жесткая модель экономической политики, построенная на плановоадминистративной основе. Скорее, это была даже не политика в современном ее понимании, которое подразумевает использование в том числе инструментов косвенного регулирования, а государственное управление экономическими явлениями и процессами.

ГРНТИ 06.61.33

Статья поступила в редакцию 01.04.2020.

В дальнейшем, с середины 1990-х гг., в рамках идеологии, позднее названной ее критиками «рыночным фундаментализмом» [2, 3 и др.], произошел фактический уход государства из экономики. Основываясь на концепции саморегулируемого рынка, которая отстаивалась в mainstream современной экономической науки, сторонники новых взглядов на государство реализовывали госполитику в рамках известной идеологемы: «Государство – ночной сторож в экономике». Следует заметить, что этот подход неоднократно подвергался критике в научной литературе [4, 5, 6 и др.], но это не оказывало существенного влияния на реализуемую на практике экономическую политику. Лишь к середине первого десятилетия нового, XXI века, представители власти постепенно стали признавать ошибочность такого подхода.

В частности, можно в этой связи указать на программную статью тогдашнего Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С. Миронова, опубликованную в «Российской газете» 19 марта 2004 года. В ней отмечено [7]:

«… с начала реформ 90-х годов и по сей день проводится мысль, будто государственное регулирование, тем более планирование, – синоним отсталости, а передовые страны давно отказались от этого пережитка и успешно развиваются благодаря чудесным свойствам свободного рынка … На самом деле "невидимая рука" рынка не в состоянии заменить собой активную … политику государства … Рыночные отношения – фундамент эффективной экономики. Но абсолютно свободный рынок, где государство выполняет лишь функции "ночного сторожа", существует только в учебниках для начинающих изучать экономику, как необходимое упрощение. Дж. Стиглер, лауреат Нобелевской премии по экономике, именно о наших реформах 90-х годов писал, что "учебники по экономике хороши лишь для студентов, а не для правительств, пытающихся впервые наладить рыночные механизмы" … Тотальный план, как и тотальный рынок, ограничен в своих возможностях. Пренебрегая законами рынка, подавляя экономическую инициативу, государство привело плановую экономику сначала к застою, а затем и к спаду. Но вместо восстановления равновесия была выбрана другая крайность – отказ от активной политики развития. В результате мы пережили двойной кризис там, где могли бы избежать кризиса вообще. Сначала – кризис доведенной до абсурда плановой экономики, затем кризис столь же абсурдно свободного рынка».

В настоящее время большинством исследователей признается, что крайности в соотношении «плана» и «рынка» при реализации государственной политики нежелательны. Современные экономики являются смешанными [8], что требует, в силу проявления известного кибернетического принципа необходимого разнообразия У.Р. Эшби, реализации смешанных моделей государственной политики. Это означает, что и в Российской Федерации следует усиливать в экономической политике роль централизованного административного начала в духе, например, кейнсианского направления экономической теории. Мы не случайно упомянули в качестве возможной теоретико-методической основы обновлённой государственной экономической политики именно кейнсианство, т.к. в рамках этой научной школы не оспаривается рыночный характер экономики, но признается принципиальное несовершенство рынка, которое состоит в невозможности автоматического прихода его в равновесие на уровне, приемлемом для достижения общественных интересов [9].

Заметим, что можно выделить значительное число направлений государственной экономической политики (промышленная, научно-техническая, инвестиционная, денежно-кредитная, бюджетная и мн. др.), каждое из которых обладает своей спецификой [10-12 и др.]. Поэтому, строго говоря, требуется отдельный анализ каждого из этих направлений. В этой связи, мы приняли решение выделить конкретный вид политики для дальнейшего изучения. Объектом нашего изучения в рамках данной работы является региональная политика.

Региональная политика – сущность и содержание

Россия – весьма разнообразное по региональному составу и пространственному развитию государство. Это требует обязательного учета её пространственной специфики при разработке государственной экономической политики, как федерального уровня (при реализации территориальноспецифичных мер, например, при регулировании освоения новых территорий, выборе локаций для осуществления транспортных и иных инфраструктурных проектов и т.д.), так и регионального уровня. В данном случае, мы не будем разделять уровни реализации государственной политики – федеральный и региональный, полагая, что характеристика «региональная» в термине «региональная политика» имеет отношение не к субъекту управления, но к объекту ее осуществления.

Наша точка зрения, таким образом, созвучна с мнением коллектива авторов, сформулированным в [13, с. 11], которое сводится к тому, что «региональную политику можно определить как систему намерений (интересов, целей) и действий, реализуемых органами государственной власти и местного самоуправления совместно с бизнесом и институтами гражданского общества, призванных обеспечить эффективное решение ключевых проблем пространственного развития России, роста экономики и повышения качества жизни населения субъектов РФ». Заметим, что в приведенном определении есть указание на полисубъектность этой политики, к осуществлению которой могут привлекаться не только органы государственной власти (региональные и федеральные), но также власти муниципалитетов и невластные структуры (бизнес, общественные организации, население). С этим можно согласиться, такая точка зрения совпадает с нашей позицией относительно того, что главное в «региональной политике» – это объект управления. В узком понимании – это та или иная территория (например, субъект федерации), а в широком – социально-экономическое пространство страны в целом.

Заметим, что сам феномен региональной политики, по нашему мнению, присущ не всем государствам, а лишь тем, которые имеют разнообразный (дифференцированный) территориальный состав. То есть, основной момент здесь – не площадь территории страны, а наличие дифференциации территорий, которая неизбежно порождает асимметрию в развитии [14, 15 и др.]. При этом, конечно, связь между размером страны и степенью выраженности региональной политики имеется, но это связь косвенная, вторичная, опосредованная. Она определяется тем обстоятельством, что более крупные страны, как правило, имеют большее разнообразие территорий (этническое, хозяйственное, географическое, климатическое и др.).

Любая политика – это система неких целенаправленных мероприятий, действий, ориентированных на перевод объекта этой политики в желаемое состояние, либо же на поддержание характеризующих его параметров (индикаторов) на том или ином (желаемом) уровне. В этой связи, определение целей этой политики является приоритетной проблемой, без решения которой не может идти речи об ее успешной реализации. Этих целей, безусловно, может быть достаточно много. Поэтому речь должна идти об их приоритизации, выделении из них наиболее значимых. Отчасти можно согласиться с тем, что «российская региональная политика имеет два основных приоритета: выравнивание социально-экономического пространства и селективная поддержка региональных полюсов роста … указанные приоритеты находятся в диалектическом единстве, т.е. они системно связаны между собой, и в то же время противоречивы» [16, с. 70].

Но мы не согласны с тем, что эти цели являются противоречивыми. Вывод, который сделали авторы [16], на наш взгляд, связан с тем, что они рассматривали в своем исследовании регионы как нечто сравнительно автономное, изолированное, независимое друг от друга. Поэтому локализованное вложение некоторого объема ресурсов, имеющее свои следствием ускорение роста одного региона (неважно – являющегося «полюсом роста» или депрессивным), они рассматривают как недовложение этого же объема в другие регионы, следствием чего является торможение их развития. Но в любом унитарном или федеративном государстве (к конфедерациям эти рассуждения применимы не всегда) на общестрановом уровне всегда действуют перераспределительные механизмы. Это делает вышеприведенную логику рассуждений не вполне корректной. Альтернативная авторская позиция на рассматриваемую проблематику будет рассмотрена далее.

Проблема неравномерности пространственного развития России и ее влияние на выбор приоритетов региональной политики

Как известно, любая экономическая система, в том числе региональный хозяйственный комплекс, обладает мультипликационными свойствами. Коэффициент мультипликации (Km) при этом (применительно к региону) определяется как отношение прироста ВРП (ΔY) к вызвавшему этот прирост объему автономных инвестиций (ΔI):

Km = ΔY / ΔI. (1)

Но этот коэффициент, в общем случае, не может быть одинаковым для разных регионов, т.к. его численное значение зависит от специфических свойств конкретной региональной экономики [17], которые, как показывают многочисленные исследования (см., например: [18-21]), существенно дифференцированы. Рассмотрим, в этой связи, некоторые показатели, характеризующие неравномерность пространственного развития РФ. Для их анализа воспользуемся официальной публикацией Росстата 2019 года [22], в которой представлены наиболее актуальные на момент проведения нашего исследо- вания данные (за 2018 год). В данной публикации представлено множество различных показателей социально-экономического развития российских регионов. Нашей целью не является анализ их всех, мы хотим лишь показать степень дифференциации регионального развития России.

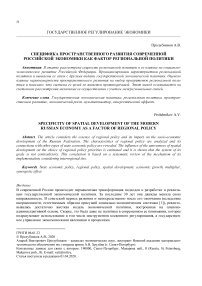

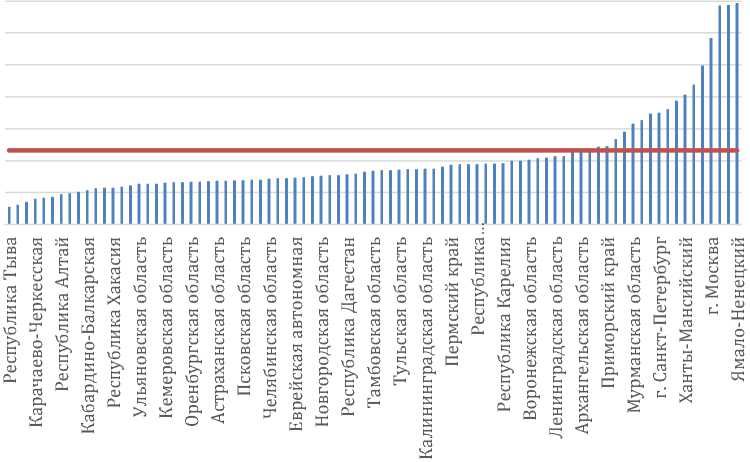

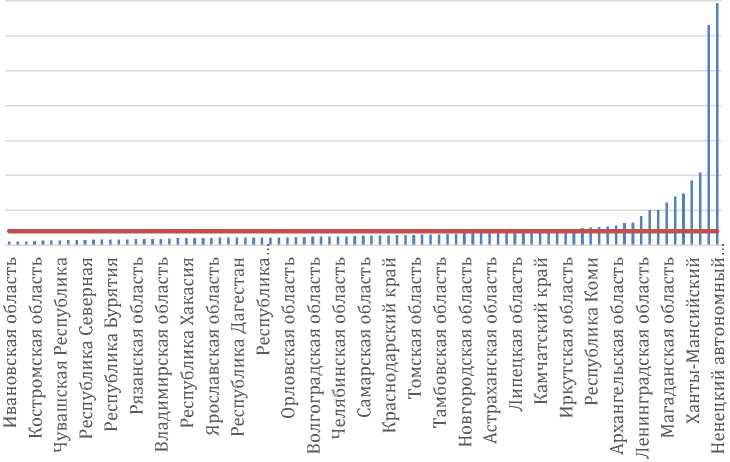

На рисунках, в этой связи, представлено – для иллюстрации степени неравномерности развития регионов – упорядочение всех российских регионов, графически отраженное в виде столбчатой диаграммы, по выбранному показателю (рис. 1 – среднедушевые денежные доходы населения в месяц, тыс. руб.; рис. 2 – ВРП на душу населения, тыс. руб.; рис. 3 – инвестиции в основной капитал, на душу населения, тыс. руб.) от меньшего значения к большему, а сплошной линией показан среднероссийский уровень соответствующего показателя.

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

Рис. 1. Региональное распределение среднедушевых денежных доходов населения РФ в

(составлено автором на основе официальных данных Росстата [22, с. 18-23])

месяц, тыс. руб.

6500,0

6000,0

5500,0

5000,0

4500,0

4000,0

3500,0

3000,0

2500,0

2000,0

1500,0

1000,0

500,0 0,0

Рис. 2. Региональное распределение ВРП на душу населения в РФ, тыс. руб. (составлено автором на основе официальных данных Росстата [22, с. 18-23])

Дифференциация российских регионов, как следует из представленных графических данных, характеризуется следующими численными показателями:

-

• среднедушевые денежные доходы населения в месяц ниже среднероссийского уровня наблюдаются в 65 субъектах федерации, при этом разрыв между первым (Ямало-Ненецкий автономный округ) и последним (Республика Тыва) регионами по этому показателю составляет 5,1 раза;

-

• ВРП на душу населения ниже среднероссийского уровня наблюдаются в 68 субъектах федерации, при этом разрыв между первым (Ненецкий автономный округ) и последним (Республика Ингушетия) регионами по этому показателю составляет 56,5 раз;

-

• инвестиции в основной капитал (на душу населения) ниже среднероссийского уровня наблюдаются в 62 субъектах федерации, при этом разрыв между первым (Ненецкий автономный округ) и последним (Ивановская область) регионами по этому показателю составляет 70,0 раз.

2100,0

1800,0

1500,0

1200,0

900,0

600,0

300,0

0,0

Рис. 3. Региональное распределение инвестиции в основной капитал в РФ, на душу населения, тыс. руб. (составлено автором на основе официальных данных Росстата [22, с. 18-23])

Предположим, для простоты, что у нас есть лишь два региона (в дальнейшем, используя индуктивный метод, ничто не мешает распространить наши рассуждения на большее их количество). При этом, каждый из них характеризуется собственным значением коэффициента мультипликации (Km 1 ) и (Km 2 ), при этом, например, (Km 1 > Km 2 ). Далее, пусть имеется фиксированный объем инвестиционных ресурсов (ΔI), который мы можем вложить альтернативно в экономику либо первого, либо второго региона. Очевидно, что расчет по формуле (1) приведет нас к выводу, что приросты ВРП от этих инвестиций будут различаться, т.е. (ΔY 1 > ΔY 2 ), на величину (ΔY + ):

ΔY + = ΔY 1 – ΔY 2 = (Km 1 – Km 2 ) × ΔI. (2)

В свою очередь, часть этого дополнительно произведенного в первом регионе дохода через фискальную систему будет передана в федеральный центр. Так, по имеющимся оценкам Института комплексных стратегических исследований [23], в федеральный центр в среднем перечисляется около 55% налогов, собираемых в российских регионах. Соответственно, эти налоговые поступления частично расходуются на общестрановые нужды, а частично – в виде трансфертов из федерального бюджета – возвращаются в регионы. Есть и еще один достаточно мощный канал межрегионального перераспределения доходов из «богатых» регионов в «бедные» – это межрегиональная трудовая миграция.

«По данным Росстата, в 2017 г. около 1,5 млн россиян уезжали на работу в другой регион и возвращались обратно каждые 2-4 недели и реже … за 20 лет численность работающих вахтовым методом в стране выросла более чем втрое» [24]. «Сегодня каждый четвертый житель на территории Яма- ло-Ненецкого округа [как показано на рис. 1, этот регион лидирует в России по размеру среднедушевых денежных доходов – прим. авт.] – вахтовик, а по северо-западу Сибири доля вахтового персонала превышает 10% от общего количества занятых ... По словам представителя Polymetal, в компании из 12 800 сотрудников 45% трудятся вахтовым методом … По данным «Роснефти», у компании 97 вахтовых поселков и вагон-городков, в которых на конец 2017 г. проживало около 35 000 работников «Роснефти» и подрядных организаций» [там же].

Введем еще один показатель – коэффициент перераспределения (Kr), который показывает, какая доля произведенного в регионе ВРП (Y), за счет налогов и бюджетных трансфертов, оплаты трудовых мигрантов и по другим каналам перераспределяется в другие регионы. Если принять, что размер этих перераспределенных доходов составил (Х), то можно записать:

Kr = Х / Y.(3)

Вернемся к нашему условному примеру с двумя регионами. Если, как мы условились, все инвестиции ушли в первый регион, то вследствие перераспределительных процессов во второй регион дополнительно должны поступить доходы в размере:

ΔY2+ = ΔХ1 = ΔY1 × Kr1 = Km1 × Kr1 × ΔI.(4)

При определенных обстоятельствах, а именно при соблюдении условия:

Km2 < Km1 × Kr1,(5)

мы получаем, по сути, парадоксальный результат, который состоит в том, что инвестиции в первый регион (полюс роста) дают второму региону (депрессивному) даже больший доход, чем инвестиции в собственное развитие. Т.е., (ΔY 2+ > ΔY 1 ). Этот вывод, по нашему мнению, достаточно важен, т.к. его учет в региональной политике позволяет по-новому взглянуть на приоритетность ее целей за счет устранения искусственного противопоставления регионов друг другу, их изолированного рассмотрения. Мало того, высоковероятным нам представляется формирование позитивного синергетического эффекта от межрегионального взаимодействия, который еще более трансформирует систему приоритетов региональной политики, в том числе с учетом динамичности региональных инвестиционных процессов [25], а также вследствие проявления, помимо мультипликативного, и акселеративного эффекта.

Проведенный анализ привел нас к логичному выводу о том, что при формировании приоритетов региональной политики, помимо традиционной пары «конфликтующих» между собой целевых ориентиров – первостепенная поддержка полюсов роста или поддержка депрессивных регионов, направленная на снижение пространственной дифференциации, – следует принимать в расчет также систему и силу межрегиональных связей и мультипликативные свойства региональных хозяйственных комплексов. Такой подход позволит более эффективно осуществлять региональное социальноэкономическое развитие не только на уровне отдельных регионов, но и всего социальноэкономического пространства Российской Федерации.

Заключение

Проведенное исследование показало, что региональная политика является одной из важных компонент государственной экономической политики, ее неотъемлемой частью. При этом ее характер и значение существенно зависят от степени разнообразия региональных социально-экономических систем. При её реализации следует стремиться к снижению уровня региональной асимметрии в развитии, а также к общестрановому экономическому росту, что требует учёта при выборе направлений и приоритетов ее реализации не только уровня пространственной дифференциации, но и мультипликативных свойств региональных хозяйственных комплексов.

Список литературы Специфика пространственного развития современной российской экономики как фактор региональной политики

- Гиоев Г.В. Управленческо-методологические аспекты формирования инфраструктуры органов внутренних дел: Автореф. дисс. … д-ра экон. наук / Санкт-Петербургский государственный экономический университет. СПб., 2019. 38 с.

- Анимица Е.Г., Силин Я.П. Средний Урал на пути новой индустриализации // Экономика региона. 2013. № 3 (35). С. 71-81.

- Бодрунов С.Д. Государство и революция // Производство, наука и образование России: технологические революции и социально-экономические трансформации. Сборник материалов V Межд. конгресса (ПНО V). СПб., 2019. С. 11-23.

- Бодрунов С.Д. План и рынок: перспективы интеграции // Научные труды Вольного экономического общества России. 2019. Т. 216. № 2. С. 190-203.

- Государство и рынок в оптимизации структурных характеристик экономического роста / Айрапетова А.Г., Алтухов Д.А., Аникеев С.В. и др.; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. СПб., 2004. 475 с.