Спектр высших жирных кислот опухолевой ткани при раке шейки матки с различной степенью дифференцировки

Автор: Хышиктуев Б.С., Каюкова Е.В., Каюков В.А., Терешков П.П.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

С помощью метода газожидкостной хроматографии изучен спектр высших жирных кислот опухолевой ткани при раке шейки матки (РШМ) с различной дифференцировкой. Независимо от степени дифференцировки РШМ наблюдается высокий уровень насыщенных жирных кислот по сравнению с контролем, главным образом, за счет увеличение количества С14:0 и появления нехарактерной для организма человека С19:0. Наблюдается повышенное содержание моноеновых ЖК в опухолевой ткани по сравнению с контрольными образцами. Дефицит полиеновых ЖК ω-6 серии отмечается во всех участках тканей. Выявлены особенности жирнокислотного состав РШМ с различной степенью дифференцировки.

Рак шейки матки, высшие жирные кислоты

Короткий адрес: https://sciup.org/14056302

IDR: 14056302 | УДК: 618.146–006.6:543.635.3

Текст научной статьи Спектр высших жирных кислот опухолевой ткани при раке шейки матки с различной степенью дифференцировки

В структуре онкологической заболеваемости женщин рак шейки матки (РШМ) занимает I место в развивающихся странах и II – в развитых странах, уступая раку молочной железы [1, 6]. Ежегодно в мире выявляется почти 500 тыс. первичных случаев РШМ, что составляет 5 % среди всех локализаций злокачественных опухолей [10]. В последние годы наблюдается тенденция к росту заболеваемости этой неоплазией у женщин молодого возраста. В европейских странах с 70-х до 90-х гг. увеличилась заболеваемость среди женщин до 39 лет (20 %), при этом в возрасте до 29 лет этот показатель равнялся 4,9 % [1, 6]. Несмотря на значительные успехи в области диагностики и лечения РШМ [3, 4, 8], а также установление новых закономерностей возникновения и развития этого патологического процесса [2, 5, 11, 12], многие аспекты его этио-патогенеза остаются нераскрытыми. В связи с вышеизложенным актуальным является исследование ранее не изученных биохимических параметров злокачественных тканей шейки матки.

Цель исследования – изучить состав высших жирных кислот (ВЖК) ткани шейки матки у пациенток, страдающих РШМ с различной степенью дифференцировки.

Материал и методы

Объектом исследования служили образцы тканей шейки матки, полученные при биопсии и оперативном лечении у 30 больных РШМ I–III стадий, в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст – 36,1 года), проходивших обследование и лечение в Забайкальском краевом онкологическом диспансере. В соответствии с данными морфологического исследования каждый препарат был разделен на 3 фрагмента: А – опухолевый локус, Б – пограничный участок, В – ткань без признаков злокачественного роста. На основании результатов гистологических исследований были сформированы две группы:

-

- образцы низкодифференцированного рака: плоскоклеточный рак, n=7; аденокарцинома, n=1;

-

- образцы умеренно- и высокодифференциро-

- ванного рака: плоскоклеточный рак, n=21; аденокарцинома, n=1.

Контрольная группа была представлена образцами ткани шейки матки без признаков атипии и воспалительных изменений, полученных при диагностической биопсии шейки матки у 20 здоровых женщин в возрасте от 20 до 46 лет (средний возраст – 32,4 года).

Для изучения спектра ВЖК липиды из биологических сред экстрагировали методом J. Folch (1957) [9]. После упаривания аликвота ВЖК метилировалась по К.М.Синяк с соавт. (1976) [7]. Затем метиловые эфиры очищались в тонких слоях силикагеля в хроматографической системе гексан:диэтиловый эфир:ледяная уксусная кислота (90:10:1 по объему), экстрагировались смесью хлороформ:метанол (8:1) и анализировались на хроматографе «Кристалл-2000М» (Россия) с плазменно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой 0,35×50 FFAP (USA). Для калибровки прибора применялся стандарт смеси ЖК. Обсчет, идентификация пиков осуществлялись с помощью программно-аппаратного комплекса «Analitika».

Результаты и обсуждение

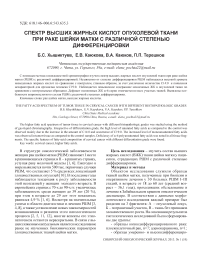

В опухолевом локусе при низкодифференцированных формах РШМ процентное соотношение ненасыщенных жирных кислот (ЖК) и насыщенных аналогов изменялось в сторону роста последних (рис. 1). При этом наблюдалась тенденция к снижению уровня насыщенных ЖК по направлению от опухолевого очага к периферическим участкам. Доля моноеновых кислот в группах А, Б и В превышала контрольные показатели в 1,1, 1,4 и 1,2 раза соответственно. Количество полиеновых ЖК во всех участках РШМ было ниже контрольных значений и минимально в участках тканей, граничащих с опухолью.

Изменения в структуре ЖК представлены в табл. 1. Высокий уровень насыщенных ЖК в опухолевом очаге и на границе со здоровыми тканями обусловлен миристиновой кислотой, уровень которой возрастал на 84 % и 42 % по сравнению с контролем, а также появлением нехарактерной для организма человека С19:0. Необходимо отметить, что в контрольных образцах и в группе В данная кислота не верифицировалась. На этом фоне величины маргариновой (С17:0) и стеариновой кислот (С18:0), напротив, уменьшались относительно контрольных

Рис. 1. Структура основных классов жирных кислот общих липидов в ткани эндоцервикса при низкодифференцированном РШМ.

Примечание: * – значимые различия по сравнению с группой контроля;

□ Насыщенные ЖК;

ш Моноеновые ЖК;

в Полиеновые ЖК цифр во всех фрагментах тканей: С17:0 – на 68,3 %, 83,3 % и 46,7 % и С18:0– на 20,7 %, 26:,6 % и 32,7 % в группах А, Б и В соответственно.

Среди моноеновых ЖК преобладали пальмитолеиновая и олеиновая кислоты. Уровень первой из них превышал контрольные показатели на 53 %, 65,8 % и 87,8 % – в группах А, Б и В соответствен-

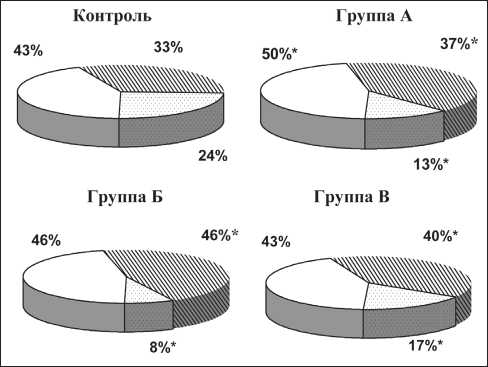

Рис. 2. Структура основных классов жирных кислот общих липидов в ткани эндоцервикса при умеренно- и высокодифференцированном РШМ. Примечание: * – значимые различия по сравнению с группой контроля;

□ Насыщенные ЖК;

ш Моноеновые ЖК; в Полиеновые ЖК

Таблица 1

|

Шифр ЖК |

Контроль (n=20) |

Группа А (n=8) |

Группа Б (n=8) |

Группа В (n=8) |

|

С С 14:0 |

2,43 ± 0,19 % |

4,48 ± 0,37 %* |

3,46 ± 0,20 %* |

2,94 ± 0,48 % |

|

С 16:0 |

26,15 ± 1,68 % |

28,55 ± 2,16 % |

27,14 ± 1,93 % |

29,98 ± 2,03 % |

|

С 16:1 |

4,85 ± 0,34 % |

7,42 ± 0,43 %* |

8,04 ± 0,62 %* |

9,11 ± 0,73 %* |

|

С 17:0 |

0,60 ± 0,09 % |

0,19 ± 0,05 %* |

0,10 ± 0,04 %* |

0,32 ± 0,09 %* |

|

С С 17:1 |

1,60 ± 0,24 % |

0,59 ± 0,10 %* |

0,80 ± 0,16 %* |

3,05 ± 0,41 %* p2<0,001 p3<0,001 |

|

С С 18:0 |

13,90 ± 0,56 % |

11,02 ± 0,47 %* |

10,20 ± 1,01 %* |

9,35 ± 0,84 %* |

|

с, , 18:1ω9 |

26,14 ± 1,21 % |

33,10 ± 1,92 %* |

37,25 ± 2,16 %* |

27,40 ± 2,13 % p2<0,05 |

|

с _ 18:2ω6 |

14,38 ± 0,79 % |

6,96 ± 0,39 %* |

5,59 ± 0,38 %* |

12,44 ± 1,10 % p2<0,001 p3<0,001 |

|

С -. . 18:3ω3 |

1,58 ± 0,13 % |

0,49 ± 0,10 %* |

0,37 ± 0,08 %* |

1,16 ± 0,19 % p2<0,001 p3<0,001 |

|

С 19:0 |

- |

1,49 ± 0,25 %* |

4,66 ± 0,62 %* p1<0,001 |

- |

|

20:3ω6 |

2,41 ± 0,42 % |

3,56 ± 0,34 %* |

1,06 ± 0,17 %* p1<0,001 |

1,19 ± 0,12 %* p3<0,01 |

|

20:4ω6 |

4,66 ± 0,48 % |

1,76 ± 0,11 %* |

0,87 ± 0,30 %* p3<0,01 |

2,19 ± 0,34 %* p2<0,001 |

|

20:5ω3 |

1,30 ± 0,16 % |

0,39 ± 0,09 %* |

0,41 ± 0,05 %* |

0,87 ± 0,09 %* p2<0,01 p3<0,01 |

|

Σ ЖК ω6-серии |

21,45 ± 1,02 % |

12,28 ± 0,85 %* |

7,52 ± 0,28 %* p1<0,001 |

15,82 ± 0,71 %* p2<0,001 |

|

Σ ЖК ω3-серии |

2,88 ± 0,30 % |

0,88 ± 0,11 %* |

0,78 ± 0,20 %* |

2,03 ± 0,16 %* p2<0,001 p3<0,001 |

|

Σ ЖК с неч. С |

2,20 ± 0,16 % |

2,27±0,20 % |

5,56 ± 0,47 %* p1<0,01 |

3,37 ± 08 %* p2<0,01 |

Примечание: * – значимые различия по сравнению с группой контроля; р1 – значимые различия между группами А и Б; р2 – значимые различия между группами Б и В; р3 – значимые различия между группами А и В.

Жирнокислотный состав пораженного органа у больных с низкодифференцированными формами РШМ (M±m)

но; второй – на 26,6 % и 42,5 % в опухолевом очаге аналогов. При этом их минимальное количество и на границе со здоровыми тканями соответствен- зафиксировано в группе Б. Уровень С18:2ω6 и С18:3ω3 в но. Изменения С17:1 в периферических фрагментах опухолевом очаге и на границе со здоровыми тканя- и в злокачественном локусе носили разнонаправ- ми снижался по сравнению с контролем: С18:2ω6– на ленный характер. Так, в тканях без признаков 51,6 % и 61,1 %; С18:3ω3 – на 69 % и 76,6 % соответ- злокачественного роста ее уровень был наиболее ственно. Подобная картина характерна и для С20:4ω6

высоким и превышал как контрольные величины – и С20:5ω3. Напротив, значения С20:3ω6 максимальны в на 90,6 %, так и показатели в группах А и Б – на опухолевом очаге и минимальны в остальных груп-

80,7 % и 73,8 % соответственно. пах. Для образцов тканей, граничащих с опухолью,

Следует подчеркнуть, что во всех фрагментах характерно наибольшее накопление ЖК с нечетным тканей зарегистрирован дефицит полиеновых числом атомов углерода (табл. 1).

Таблица 2

|

Шифр ЖК |

Контроль (n=20) |

Группа А (n=22) |

Группа Б (n=22) |

Группа В (n=22) |

|

С С 14:0 |

2,43 ± 0,19 % |

3,77 ± 0,18 %* |

2,13 ± 0,18 % p1<0,01 |

4,68 ± 0,31 %* p2<0,01 |

|

С С 16:0 |

26,15 ± 1,68 % |

31,65 ± 1,79 %* |

35,13 ± 2,29 %* |

38,45 ± 2,85 %* p3<0,05 |

|

С С 16:1 |

4,85 ± 0,34 % |

4,19 ± 0,32 % |

3,98 ± 0,47 % |

4,16 ± 0,43 |

|

С С 17:0 |

0,60 ± 0,09 % |

0,18 ± 0,03 %* |

0,25 ± 0,05 %* |

0,29 ± 0,08 %* |

|

С С 17:1 |

1,60 ± 0,24 % |

0,30 ± 0,08 %* |

0,34 ± 0,06 %* |

0,44 ± 0,04 %* |

|

С С 18:0 |

13,90 ± 0,56 % |

12,10 ± 0,41 % |

11,65 ± 0,36 %* |

13,70 ± 0,96 % |

|

с, , 18:1ω9 |

26,14 ± 1,21 % |

31,58 ± 1,23 %* |

28,21 ± 1,65 % |

23,09 ± 1,96 % p2<0,05 p3<0,01 |

|

с _ 18:2ω6 |

14,38 ± 0,79 % |

8,11 ± 0,44 %* |

8,44 ± 1,14 %* |

6,63 ± 0,53 %* |

|

18:3ω3 |

1,58 ± 0,13 % |

1,28 ± 0,15 % |

1,39 ± 0,18 % |

1,47 ± 0,06 % |

|

с С 19:0 |

- |

0,92 ± 0,13 %* |

2,99 ± 0,21 %* p1<0,01 |

- |

|

20:3ω6 |

2,41 ± 0,42 % |

0,64 ± 0,14 %* |

0,60 ± 0,18 %* |

0,98 ± 0,17 %* |

|

20:4ω6 |

4,66 ± 0,48 % |

4,83 ± 0,74 % |

4,03 ± 0,48 |

5,01 ± 0,32 % |

|

20:5ω3 |

1,30 ± 0,16 % |

0,45 ± 0,07 %* |

0,86 ± 0,19 % p1<0,05 |

1,10 ± 0,20 % p3<0,02 |

|

Σ ЖК ω6-серии |

21,45 ± 1,02 % |

13,58 ± 1,06 %* |

13,07 ± 0,57 %* |

12,62 ± 0,71 %* |

|

Σ ЖК ω3-серии |

2,88 ± 0,30 % |

1,73 ± 0,17 %* |

2,25 ± 0,20 % |

2,57 ± 0,19 % |

|

Σ ЖК с неч. С |

2,20 ± 0,16 % |

1,40 ± 0,10 %* |

3,58 ± 0,24 %* p1<0,001 |

0,73 ± 0,06 %* p2<0,001 p3<0,01 |

Примечание: * – значимые различия по сравнению с группой контроля; р1 – значимые различия между группами А и Б; р2 – значимые различия между группами Б и В; р3 – значимые различия между группами А и В.

Жирнокислотный состав пораженного органа у больных с умеренно- и высокодифференцированными формами РШМ (M±m)

Несколько иная картина изменений жирнокислотного профиля наблюдается при умеренно- и высокодифференцированном РШМ, характеризующаяся увеличением доли насыщенных ЖК и падением доли полиеновых (рис. 2). При этом регистрируется тенденция к росту первых по направлению от опухолевого очага к периферическим участкам и одинаковое снижение последних. Уровень моноеновых ЖК варьировал во всех группах. Так, их содержание в группе А больше, чем в контрольных образцах, в 1,1 раза, в группе Б – соответствует им, а в образцах В – меньше контрольных показателей в 1,2 раза (рис. 2).

Изменения среди отдельных представителей ЖК представлены в табл. 2. Высокий уровень на- сыщенных ЖК обусловлен ростом С14:0, С16:0 во всех фрагментах тканей и появлением С19:0. Наряду с этим отмечается снижение уровня С17:0 во всех образцах по сравнению с контролем – на 70 %, 58,3 % и 51,7 % для групп А, Б и В соответственно и низкое содержание С18:0 в участках тканей, граничащих с опухолью.

В составе моноеновых аналогов можно отметить следующие особенности. Уменьшение количества С17:1 во всех образцах тканей по сравнению с контрольным показателями – на 81 %, 78,8 % и 72,5 % для групп А, Б и В соответственно. В опухолевом очаге содержание олеиновой кислоты увеличилось по сравнению с контролем на 20,8 %, в группе В этот показатель уменьшился на 27 % относительно опухолевой ткани.

Дефицит полиеновых ЖК ω-6 серии отмечается во всех образцах. В группах А, Б и В их количество меньше, чем в контроле, на 37 %, 39 % и 41 % соответственно. Эта тенденция характерна для С18:2ω6 и С20:3ω6. Недостаток полиненасыщен-ных аналогов ω-3 серии наблюдался в опухолевой ткани, что обусловлено, главным образом, снижением показателей эйкозапентаеновой кислоты по сравнению с контролем. Интересно отметить, что количество ЖК с нечетным число атомов углерода максимально в участках тканей, граничащих с опухолью, и больше, чем в контроле и на периферии.

Заключение

Таким образом, для РШМ с различной степенью дифференцировки общими являются следующие признаки: высокий уровень насыщенных ЖК, главным образом, за счет увеличения количества С14:0 и появления нехарактерной для организма человека С19:0; повышенное содержание моноеновых ЖК в опухолевой ткани по сравнению с контролем; дефицит полиеновых ЖК ω-6 серии во всех участках тканей; высокий уровень олеиновой кислоты в опухолевом очаге.

Критериями РШМ низкой дифференцировки могут быть: высокий уровень моноеновых ЖК во всех образцах тканей; дефицит полиеновых ЖК ω-3 серий во всех фрагментах; повышенное содержания С18:1 в участках тканей, граничащих с опухолью; высокий уровень С17:1 и С20:4ω6 в тканях без признаков злокачественного роста; низкое содержание С18:3ω3 в опухолевом очаге и на границе со здоровыми тканями; повышенное количество С20:3ω6 в опухолевом очаге. Критериями умеренно-и высокодифференцированного РШМ могут быть: большое количество С16:0 во всех образцах тканей; дефицит полиненасыщенных аналогов ω-3 серии в опухолевой ткани; низкое содержание С18:0 в участках тканей, граничащих с опухолью.