Спектральные и фотометрические характеристики среднеширотного сияния во время магнитной бури 17 марта 2015 г

Автор: Михалев А.В., Белецкий А.Б., Васильев Р.В., Жеребцов Г.А., Подлесный С.В., Тащилин М.А., Артамонов М.Ф.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.4, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследована пространственно-временная динамика среднеширотного сияния по данным наблюдений на юге Восточной Сибири в ходе большой геомагнитной бури Святого Патрика 17 марта 2015 г. Выполнен морфологический анализ характеристик наблюдаемого сияния. Сделан предварительный вывод, что анализируемое событие является результатом проявления двух форм среднеширотных сияний (тип «d» и SAR-дуга) и обычного полярного сияния, наблюдавшегося у северного горизонта. Максимальная интенсивность доминирующей эмиссии [OI] 630.0 нм (~14 кРл) позволяет отнести данное среднеширотное сияние к экстремальным сияниям, наблюдавшимся в средних широтах, которое уступает лишь сиянию во время супербури 20 ноября 2003 г. (~19 кРл).

Геомагнитная буря, среднеширотное сияние, спектры среднеширотного сияния, авроральные эмиссии 557.7 и 630.0 нм

Короткий адрес: https://sciup.org/142220309

IDR: 142220309 | УДК: 530.388.8 | DOI: 10.12737/szf-44201806

Текст научной статьи Спектральные и фотометрические характеристики среднеширотного сияния во время магнитной бури 17 марта 2015 г

Среднеширотные сияния (CC) являются относительно редким геофизическим явлением. По данным работы [Краковецкий и др., 1989], вероятность наблюдения СС в Северном полушарии составляет на географических широтах 55°–60° N пять случаев в год 50°–55° N — 1; 40°–50° N — 0.1. Основной доминирующей эмиссией СС является запрещенная линия атомарного кислорода [OI] 630.0 нм, интенсивность которой определяется степенью развитости кольцевого тока (Dst-индексом) во время магнитной бури (МБ) [Трутце, 1973; Rassoul et al., 1992; Михалев и др., 2004]. Минимальное значение Dst-индекса (Dstmin) для МБ 17 марта 2015 г. составило –222 нТл [], что, согласно [Gonzalez et al., 1999], позволяет отнести эту бурю к экстремальным МБ. Последний раз МБ с Dstmin<–220 нТл наблюдалась 15 мая 2005 г. в предыдущем, 23-м солнечном цикле. Таким образом, МБ 17 марта 2015 г. является одной из самых больших (по Dst-индексу) магнитных бурь текущего 24-го солнечного цикла.

В настоящей работе представлены результаты наблюдений СС на юге Восточной Сибири комплексом оптических инструментов во время геомагнитной бури Святого Патрика 17 марта 2015 г. Выполнен предварительный морфологический анализ характеристик наблюдаемого СС, без детального, за некоторыми исключениями, сопоставления с ионосферными, магнитосферными, спутниковыми данными и моделями. Подобное сопоставление, несомненно представляющее большой интерес, может являться предметом дальнейших исследований.

АППАРАТУРА И МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЙ

Наблюдения осуществлялись в Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН (ГФО) (52° N, 103° Е), расположенной в Тункинской долине (с. Торы) на юге Восточной Сибири. В период наблюдения магнитной бури 17 марта 2015 г. комплекс оптических инструментов включал два спектрографа, широкоугольную цветную камеру, камеру всего неба в эмиссии 630 нм и интерферометр Фабри—Перо (630 нм). Все оптические инструменты работали в автоматическом режиме.

Спектрографы. Патрульный спектрограф с низким спектральным разрешением предназначен для регистраций обзорных спектров свечения ночной атмосферы []. Во время МБ 17 марта 2015 г. спектрограф был ориентирован в северном направлении с углом возвышения оптической оси над горизонтом ~23°, время экспозиции составляло 260 с. Описание абсолютной калибровки патрульного спектрографа приводится в работе [Михалев, 2018]. Спектрограф Shamrock SR-303I [Белецкий и др., 2016] также был ориентирован в северном направлении с углом возвышения оптической оси над горизонтом ~30°. Измерения проводились сериями из 30 кадров с экспозицией 1 с (кадры серии суммируются). Полный рабочий спектральный диапазон спектрографа Shamrock SR-303I — 492–896 нм.

Широкоугольная цветная камера предназначена для регистрации и исследования пространственновременных вариаций собственного излучения атмосферы ночного неба и контроля прозрачности атмосферы []. Камера была ориентирована на северную часть небосвода, на область полюса мира. Угловое поле зрения камеры составляет ~85°. Время экспозиции — 300 с.

Камера всего неба KEO Sentinel предназначена для регистрации пространственной картины интенсивности эмиссии 630 нм (высота высвечивания 180–300 км). Полуширина пропускания интерференционного фильтра ~2 нм. Направление визирования — зенит, поле зрения 145°, время экспозиции 30 с [].

Интерферометр Фабри—Перо Keo Scientific. Характеристики используемого интерферометра Фабри—Перо (ИФП) изложены в работе [Shiokawa et al., 2012]. Анализ интерферограмм для получения вариаций интенсивностей линий основан на методе, изложенном в [Harding et al., 2014], а в работе [Васильев и др., 2017] приведены подробности адаптации этой методики для конкретного устройства и используемой программы наблюдений. Во время наблюдения магнитной бури ИФП работал в режиме патрульного обзора пяти направлений — стороны горизонта и зенит.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

Геомагнитная буря 17 марта 2015 г., названная по дню начала бурей Святого Патрика, является одной из самых больших геомагнитных бурь 24-го солнечного цикла, а по значению Dst -индекса — самой мощной в этом цикле. Геомагнитный эффект данной бури обусловлен суперпозицией двух последовательных бурь [Kamide, Kusano, 2015] .

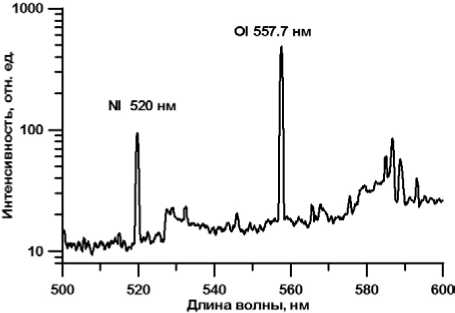

Особенности спектрального состава СС 17 марта 2015 г. Считается, что в спектрах СС могут появляться или усиливаться линии и полосы, типичные как для собственного излучения среднеширотной атмосферы, так и для полярных сияний (ПС), в частности, линии атомарного кислорода [OI] 557.7 нм и 630.0 нм, азота [NI] 520 нм, полосы первой отрицательной системы 1 N2 + 391.4, 427.8 и 470.9 нм и др. В зависимости от величины и соотношения доминирующих эмиссий СС относят к различным типам [Rassoul et al., 1993] .

На рис. 1 представлен типичный спектр в диапазоне длин волн 500–700 нм, зарегистрированный во время МБ спектрографом Shamrock SR-303I.

На рис. 2 показана динамика доминирующих эмиссий 630.0 и 557.7 нм 17 марта 2015 г., полученная по данным наблюдений патрульным спектрографом. Для сравнения на рисунке приведено поведение Dst -индекса за этот же период.

По данным наблюдений в ГФО СС во время больших МБ в предыдущие солнечные циклы [Михалев и др., 2004, 2005] был сделан вывод, что, в зависимости от уровня геомагнитной активности и фазы магнитной бури, СС могут быть отнесены к различным типам: «d» (с преобладанием эмиссии 630.0 нм), SAR-дуга (630.0 нм) и авроральное сияние (557.7 и 630.0 нм). Указанные типы СС различаются спектральным составом, величинами интенсивностей доминирующих эмиссий и вероятностью регистрации в течение ночи, что отражает текущее состояние и динамику магнитосферно-ионосферных структур и их проекций на высоты верхней атмосферы.

По данным оптических наблюдений в ГФО за период 1991–2017 гг., по максимальной интенсивности доминирующей эмиссии 630.0 нм (~14 кРл) анализируемое СС уступает лишь СС во время супербури 20 ноября 2003 г. с Dst min =–465 нТл (~19 кРл). При этом во время других больших МБ с меньшими значениями Dst -индекса интенсивности доминирующей эмиссии 630.0 нм не превышали 10.5 кРл (например, МБ 24 марта 1991 г., Dst min =–281; МБ 6 апреля 2000 г., Dst min=–287; МБ 30 октября 2003 г.,

Рис. 1 . Спектр СС в диапазоне длин волн 500–700 нм, зарегистрированный во время МБ 17 марта 2015 г. спектрографом Shamrock SR-303I

Рис. 2 . Поведение эмиссий 630.0 и 557.7 нм и Dst -индекса во время магнитной бури 17 марта 2015 г. Штриховая линия — интенсивность эмиссии в предыдущий невозмущенный день

Dst min= –401 [Михалев и др., 2005] ). Другими особенностями события 17 марта 2015 г., нетипичными для наблюдавшихся ранее в ГФО СС, являются отсутствие зависимости эмиссии 630.0 нм от Dst -индекса в течение ночи и наличие выраженных всплесков эмиссии 630.0 нм с характерными длительностями ~1 ч, более типичных для суббуревой активности в субавроральных и авроральных широтах. В спектре излучения анализируемого СС, кроме доминирую-

Spectral and photometric characteristics… щих авроральных эмиссий 557.7 нм и 630.0 нм, характерных и для среднеширотного излучения атмосферы, зарегистрированы эмиссия [NI] 520 нм и полоса N2 + 586.7 нм. Таким образом, по своим спектральным характеристикам СС, наблюдаемое в северной части небосвода, может быть отнесено к типу «d» с наложением в отдельные интервалы времени проявлений суббуревой активности.

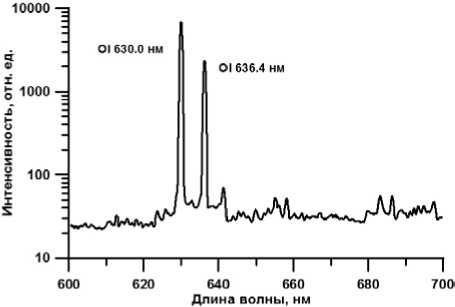

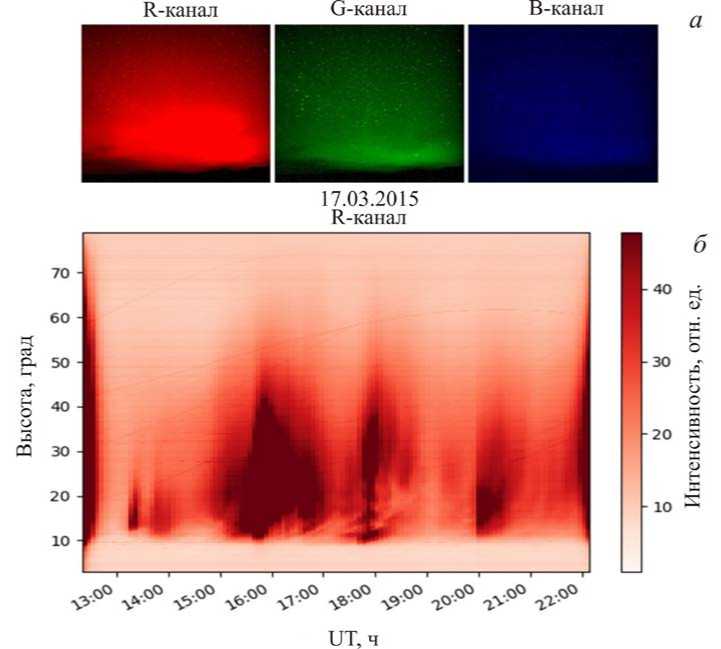

Фотометрические ракурсные наблюдения цветной широкоугольной камерой в RGB-каналах. Как уже отмечалось выше, цветная камера во время МБ 17 марта 2015 г. была ориентирована в северном направлении. На рис. 3, а показаны изображения северной части небосвода в R-, G- и B-каналах, полученные камерой в 15:22 UT.

Наблюдаемые на рис. 3 диффузные распределения яркости, занимающие большую часть северной области небосвода в R-канале и локализованные у горизонта в G-канале, сохранялись практически в течение всей ночи 17 марта 2015 г. Используя спектральные характеристики R-, G- и B-каналов и особенности спектрального состава излучения верхней атмосферы во время СС (см. рис. 1–2), в рамках некоторых предположений можно оценить южную границу высыпаний во время исследуемой МБ. Так, в работах [Подлесный, Михалев, 2015; Михалев и др., 2016] было показано, что возмущения в R-канале цветной камеры во время МБ 17 марта 2015 г. в большей степени обусловлены усилением интенсивности эмиссии 630.0 нм. Если допустить, что возмущения в G-канале подобным образом связаны с усилением эмиссии 557.7 нм, то пространственновременные вариации яркостей изображений в R- и G-каналах могут быть обусловлены изменениями интенсивностей эмиссий 630.0 нм и 557.7 нм соответственно. Считается, что в полярном сиянии доминирующей является эмиссия 557.7 нм с характерными высотами высвечивания ~90–110 км [Омхольт, 1974] . Таким образом, зная угловую высоту максимальной области высвечивания у горизонта в G-канале, которая в нашем случае составляла ~8°–10°, можно оценить расстояние до области высвечивания. Исходя из полученных данных, расстояние до «видимой» зоны высыпания можно оценить как ~530–785 км, что соответствует смещению на север от точки наблюдения на ~5°–7° от геомагнитной широты ГФО ИСЗФ СО РАН (47.9° N).

Изображения СС, полученные в R-канале цветной камеры, имели существенно большие угловые размеры, чем изображения в канале G. Кроме области, совпадающей со свечением в канале G на угловых высотах 8°–10°, отмечалось интенсивное свечение в диапазоне углов ~10°–35° над горизонтом с максимумом интенсивности в районе 22°. Как уже говорилось, возмущения в R-канале цветной камеры во время МБ 17 марта 2015 г. можно связать с усилением интенсивности эмиссии 630.0 нм [Подлес-ный, Михалев, 2015; Михалев и др., 2016] . В таком случае в предположении, что зона излучения линии 630.0 нм совпадает с зоной излучения линии 557.7 нм с оцененной дальностью ~530–785 км от места наблюдения, можно оценить высотное распределение эмиссии 630.0 нм во время СС. Так, максимум эмис-

Рис. 3 . Изображения северной части небосвода в R-, G- и B-каналах, полученные цветной камерой в ГФО ИЗСФ СО РАН в 15:22:30 UT ( а ); кеограмма СС в R-канале ( б )

сии 630.0 нм приходится на высоты ~200–300 км, а верхняя граница находится на высотах ~350–550 км. Большая высота максимума эмиссии 630.0 нм и вертикальная протяженность СС в эмиссии 630.0 нм, как и в основном диффузный характер свечения, позволяют по цветовым характеристикам отнести это сияние к красным сияниям типа «d» (красный цвет всего сияния типичен для сияний субавроральной области, характеризующихся большими (сотни километров) высотами). В то же время в отдельные непродолжительные интервалы наблюдений (например, в 16:30–18:30 UT при усилении эмиссии 557.7 нм) это сияние можно квалифицировать и как сияние типа «а» (красный цвет в верхней части сияния и преобладающий зеленый в нижней). Считается, что непосредственным источником возбуждения эмиссии 630.0 нм (уровень 1 D) в СС типа «d» являются электроны с энергиями ~10–1000 эВ [Rassoul et al., 1993] . Таким образом, данные цветной камеры позволяют дополнить спектральные наблюдения, например, определить, что по своим цветовым характеристикам СС 17 марта 2015 г. может быть отнесено к красному высотному сиянию типа «d» и, в отдельные интервалы времени, к сиянию типа «а», а также оценить расстояние до экваториальной границы регистрируемого CС, которое составляет ~530–785 км, что соответствует геомагнитным широтам ~47°–49°.

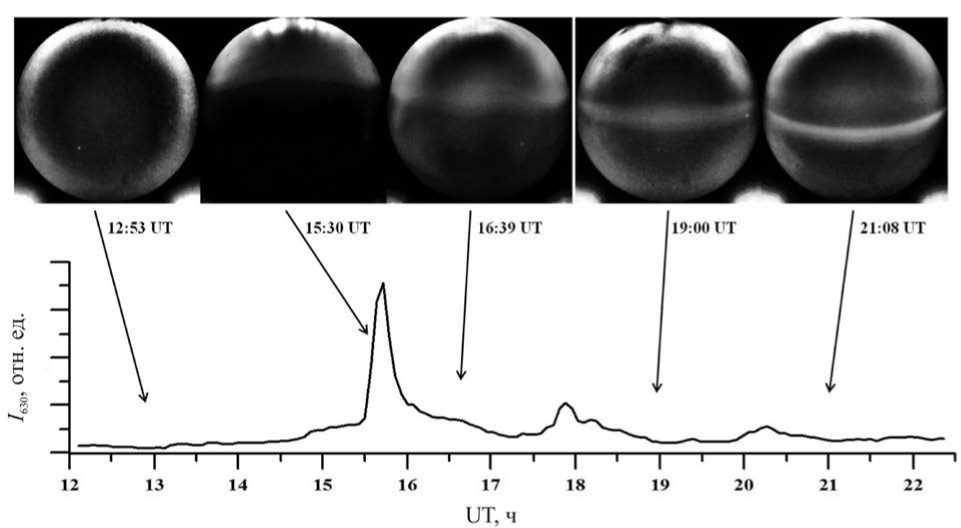

Фотометрические наблюдения камерой всего неба KEO в эмиссии 630.0 нм. Угловое поле зрения камеры всего неба KEO составляет ~145°. При ори- ентации в зенит она фиксирует изображения на угловых высотах более 18.5° над горизонтом, что позволяет сопоставлять динамику яркостей изображений в северном направлении с данными спектрографов. На рис. 4 представлены изображения в эмиссии 630 нм, полученные камерой всего неба KEO в 12:53, 15:30, 16:39, 19:00 и 21:08 UT, в сопоставлении с динамикой эмиссии 630 нм, полученной с помощью патрульного спектрографа.

Анализ изображений в эмиссии 630.0 нм (рис. 4) позволяет выделить несколько характерных стадий развития анализируемого СС. Первая стадия (12:15– 13:00 UT) характеризует послесумеречные невозмущенные условия. На рис. 4 этой стадии соответствует первое слева изображение (усиление яркости у горизонта в виде круга связано с эффектом Ван Райна, обусловленным увеличением оптической толщи светящегося слоя к горизонту). Вторая стадия (~13:00 до 13:30 UT) связана с появлением у северного горизонта диффузного пятна, перемещающегося вдоль горизонта. Во время следующей стадии (~13:45–15:30 UT) отмечается формирование второго слоя слабого свечения (экваториальней зоны диффузного пятна), которое медленно смещается в экваториальном направлении. С 15:30 UT и до окончания наблюдений у северного горизонта постоянно регистрируются изменяющиеся по форме пятна свечения (второе слева изображение на рис. 4), вероятно являющиеся проявлением обычных полярных сияний. При этом второй слой свечения, изменяясь по форме (иногда с волнистой экваториальной

Рис. 4 . Изображения в эмиссии 630.0 нм, полученные камерой всего неба KEO в 12:53, 15:30, 16:39, 19:00 и 21:08 UT (вверху), в сопоставлении с динамикой эмиссии 630.0 нм, полученной с помощью патрульного спектрографа (внизу)

границей) и интенсивности, в околозенитной области приобретает форму дуги, напоминающей известные SAR-дуги [Rees, Roble, 1975] , которая медленно перемещаясь к экватору, становится более четко очерченной (см. рис. 4). В отдельные интервалы времени можно выделить появление второй, менее слабой дуги, расположенной северней основной дуги (см. на рис. 4 первое изображение справа).

Регистрируемая дуга передвигается на юг со средней скоростью ~20 м/с (рассчитанной для высоты высвечивания ~400 км). Движение дуги по широте хорошо коррелирует с изменением Dst -индекса. Скорость смещения и размеры регистрируемой дуги соответствуют параметрам SAR-дуг, приводимым в работе [Иевенко, Алексеев, 2004] .

В пользу интерпретации представленных на рис. 4 изображений как явления SAR-дуги свидетельствует то обстоятельство, что во время этой магнитной бури на субавроральной оптической станции «Маймага» в Якутии (63° N, 129.5° E) в вечернем секторе MLT также регистрировалась интенсивная SAR-дуга [Ievenko, Parnikov, 2017] .

На кеограмме в ~15:00–15:30 UT (рис. 3, б ) также можно выделить структуру, перемещающуюся от меньших угловых высот к большим и отвечающую моментам времени начала формирования SAR-дуги по данным камеры всего неба (см., например, второе слева изображение на рис. 4).

По классификации [Rassoul et al., 1993], SAR-дуги относятся к среднеширотным сияниям. В настоящее время установлено, что SAR-дуги по силовым линиям магнитного поля сопряжены с областью взаимодействия горячих частиц кольцевого тока и холодной внешней плазмосферы и, вероятней всего, «отображают радиальный градиент плотности холодной плазмы, где происходит процесс нагрева плазмосферных электронов энергичными частицами кольцевого тока» [Иевенко, Алексеев, 2004]. При этом следует иметь в виду, что SAR-дуги часто связывают c проекцией плазмопаузы и, соответственно, с экваториальной стенкой главного ионосферного провала (ГИП) [Хорошева, 1987]. Считается, что непосредственным источником возбуждения эмиссии 630.0 нм (уровень 1D) являются электроны с энергиями <10 эВ [Rassoul et al., 1993].

Таким образом, из анализа данных наблюдений камерой всего неба в эмиссии 630.0 нм следует, что в течение всей ночи у северного горизонта постоянно регистрировались изменявшие форму пятна свечения, которые, вероятно, являются проявлением обычных полярных сияний.

В интервале времени ~16–21 UT в околозенитной области регистрировалась достаточно интенсивная SAR-дуга, что может указывать на смещение во время этой бури экваториальной стенки ГИП до геомагнитной широты ~47.9° N в рассматриваемом долготном секторе.

Интерферометрические наблюдения в эмиссии 630.0 нм

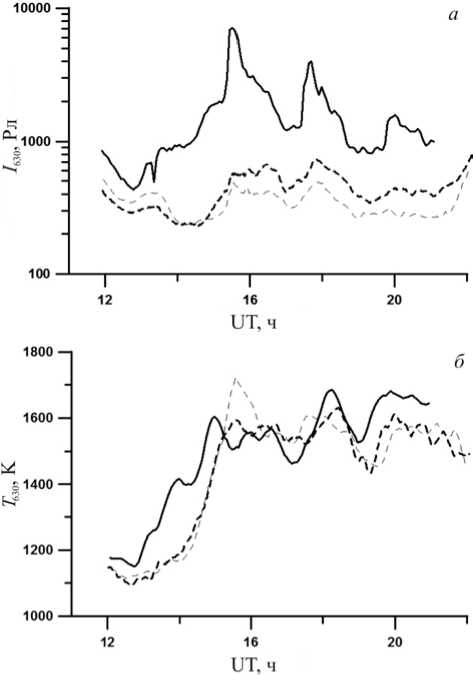

На рис. 5 представлены результаты измерений интенсивности эмиссии 630.0 нм и доплеровской температуры T 630 в трех направлениях — север, зенит, юг — под зенитными углами 60°, 0° и 60° соответственно.

Северное направление визирования ИФП и спектрографов практически совпадает, вследствие чего динамика интенсивности эмиссии 630.0 нм в этом направлении также почти идентична (см. рис. 2). Следует отметить (рис. 5) одновременно большой градиент интенсивностей между северным направлением и направлениями в зенит и на юг и практически одинаковый средний уровень доплеровских температур T 630~1450–1650 K после 15 UT в этих трех направлениях. Нагрев верхней атмосферы во время

Рис. 5. Результаты измерений интенсивности эмиссии 630.0 нм и доплеровской температуры в трех направлениях: толстые сплошные линии — на север; утолщенные штриховые — в зенит; тонкие штриховые — на юг время геомагнитных бурь и повышение доплеровской температуры, измеренной по эмиссии 630.0 нм, достаточно хорошо известны [Трутце, 1973; Earle et al., 2013]. В настоящее время среди возможных причин увеличения температуры нейтральной атмосферы во время геомагнитных бурь рассматривают джоулеву диссипацию токов в авроральной области на высотах нижней термосферы (~100–140 км) с последующим переносом возмущенной области в экваториальном направлении за счет возникающей дополнительной циркуляции [Данилов, 2013; Earle et al., 2013]. В субавроральной ионосфере на высотах более 200 км возможен фрикционный нагрев в широкой полосе субавроральных ионных дрейфов к западу вблизи проекции плазмопаузы на высотах области F ионосферы. Эти дрейфы наиболее заметно проявляются во время суббурь на фоне крупномасштабной конвекции плазмы [Zhang, 2017]. Данные ИФП, показывающие увеличение T630 для всех направлений визирования от ~1100–1150 K в начале измерений до ~1450–1650 K в 15–16 UT, не противоречат экспериментальным данным и существующим представлениям о возможных механизмах нагрева нейтральной атмосферы на высотах F-ионосферы во время геомагнитных бурь. Тем не менее совокупность полученных оптических данных, включая и данные о температуре, требует дополнительных, более детальных исследований некоторых особенностей анализируемой магнитной бури 17 марта 2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

В настоящее время в литературе отсутствует общепринятое понятие среднеширотного сияния. Ряд авторов использует термин «низкоширотная аврора», обозначая им авроральные эмиссии, наблюдаемые во время МБ на геомагнитных широтах ≤50°. В то же время другие авторы применяют термин «среднеширотная аврора», используя в качестве отличительных признаков наличие в спектре эмиссии N 2+ и высокое отношение r интенсивностей эмиссий 630.0 и 557.7 нм [Rassoul et al., 1993] . Согласно [Rassoul et al., 1993] , СС характеризуются некоторыми отличительными признаками, позволяющими отделить их от обычных полярных сияний. Так, по классификации [Rassoul et al., 1993] СС, обусловленные высыпанием электронов, характеризуются отношением интенсивности красной линии 630.0 нм к интенсивности зеленой линии 557.7 нм r >10 для SAR-дуг и 1< r < 10 для СС типа «d», тогда как для обычных полярных сияний эта величина обычно лежит в пределах ~0.2–1 [Омхольт, 1974] . Спектральные измерения спектрографами под небольшими углами над горизонтом во время анализируемого сияния 17 марта 2015 г. не позволяют корректно определить значение r в связи с возможным широтным разнесением эмиссионных слоев 630.0 и 557.7 нм. Тем не менее высокая интенсивность эмиссии 630.0 нм, существенно превышающая интенсивность эмиссии 557.7 нм, и преобладание сигналов в красном канале над сигналами в зеленом канале по данным цветной широкоугольной камеры на больших угловых высотах косвенно указывают на достаточно высокое значение r >1 . Это может служить аргументом для идентификации этого сияния как среднеширотного.

Еще одной особенностью СС, отмечаемой во многих работах [Трутце, 1973; Rassoul et al., 1992; Михалев, 2001; Михалев и др., 2004] , является выраженная зависимость основной доминирующей эмиссии СС 630.0 нм от степени развитости кольцевого тока во время МБ (по Dst -индексу), что связано с некоторыми различиями в механизмах формирования среднеширотных и полярных сияний. В нашем случае эта зависимость нарушается интенсивными всплесками эмиссии 630 нм, вероятно, суббуревой природы, что указывает на возможность интерпретации этого сияния и как обычного полярного сияния. В связи с изложенным выше можно предположить, что на главной фазе МБ 17 марта 2015 г. в ГФО одновременно регистрировались СС и обычное полярное сияние, поэтому вынесенный в название данной статьи термин «среднеширотное сияние» достаточно условен.

Таким образом, по результатам исследования СС, наблюдавшегося на юге Восточной Сибири во время геомагнитной бури Святого Патрика 17 марта 2015 г., можно сделать предварительный вывод, что анализируемое СС является нетипичным для рассматриваемой широтно-долготной зоны. Вероятно, во время главной фазы этой МБ реализовались геофизические условия, позволившие одновременно регистрировать среднеширотные (тип «d» и SAR-дуга) и авроральные (тип «а») формы сияний.

Среди наиболее интересных морфологических особенностей исследуемого сияния, указывающих, в частности, на его нетипичность, можно отметить следующие:

-

1. Максимальная интенсивность доминирующей эмиссии 630.0 нм (~14 кРл) во время магнитной бури 17 марта 2015 г. позволяет отнести это СС к экстремальным СС, наблюдавшимся в месте расположения ГФО в 1991–2017 гг. По проявлению в эмиссии 630.0 нм анализируемое СС уступает лишь сиянию в период супербури 20 ноября 2003 г. (~19 кРл) и превосходит сияния во время МБ с более сильными геомагнитными возмущениями (по Dst -индексу).

-

2. Отсутствует зависимость эмиссии 630.0 нм от Dst -индекса в течение ночи, что является нетипичным для наблюдавшихся ранее в ГФО СС.

-

3. Присутствуют интенсивные всплески эмиссии 630.0 нм с характерными длительностями ~1 ч, которые более типичны для суббуревой активности в субавроральных и авроральных широтах.

-

4. В спектре СС, кроме доминирующих авроральных эмиссий 557.7 и 630.0 нм, характерных и для среднеширотного свечения атмосферы, зарегистрированы эмиссия [NI] 520 нм и полоса N 2+ 586.7 нм.

-

5. По данным интерферометрических наблюдений в эмиссии 630.0 нм в течение ~3 ч зарегистрировано увеличение доплеровской температуры атомарного кислорода от ~1100–1150 до ~1450–1650 K.

В работе использовались данные оптического комплекса, входящего в состав ЦКП «Ангара», Исследование выполнено в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16 и при поддержке программы Президиума РАН № 56 «Фундаментальные основы прорывных технологий в интересах национальной безопасности».

Список литературы Спектральные и фотометрические характеристики среднеширотного сияния во время магнитной бури 17 марта 2015 г

- Белецкий А.Б., Тащилин М.А., Михалев А.В., Татарников А.В. Спектральные измерения собственного излучения ночной атмосферы с помощью спектрографа Shamrock SR-303i//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. Т. 13, № 3. С. 192-197.

- Васильев Р.В., Артамонов М.Ф., Белецкий А.Б. и др. Регистрация параметров верхней атмосферы Восточной Сибири при помощи интерферометра Фабри-Перо KEO Scientific «Arinae»//Солнечно-земная физика. 2017. Т. 3, № 3. С. 70-87 DOI: 10.12737/szf-33201707

- Данилов А.Д. Реакция области F на геомагнитные возмущения (Обзор)//Гелиогеофизические исследования. 2013. Вып. 5. С. 1-33.

- Иевенко И.Б., Алексеев В.Н. Влияние суббури и бури на динамику SAR-дуги. Статистический анализ // Геомагнетизм и аэрономия. 2004. Т. 44, № 5. С. 643-654.

- Краковецкий Ю.К., Лойша В.А., Попов Л.Н. Хронология полярных сияний за последнее тысячелетие//Солнечные данные. 1989. № 5. С. 110-115.

- Михалев А.В. Некоторые особенности наблюдений среднеширотных сияний и возмущений эмиссий верхней атмосферы во время магнитных бурь в регионе Восточной Сибири//Оптика атмосферы и океана. 2001. Т. 14, № 10. С. 970-973.

- Михалев А.В. Сезонные и межгодовые вариации атмосферной эмиссии [OI] 630.0 нм по данным наблюдений в регионе Восточной Сибири в 2011-2017 гг. // Солнечно-земная физика. 2018. Т. 4, № 2. С. 96-101

- DOI: 10.12737/szf-42201809

- Михалев А.В., Белецкий А.Б., Костылева Н.В., Черниговская М.А. Среднеширотные сияния на юге Восточной Сибири во время больших геомагнитных бурь 29-31 октября и 20-21 ноября 2003 г. // Космические исследования. 2004. Т. 42, № 6. C. 616-621.

- Михалев А.В., Белецкий А.Б., Костылева Н.В., Черниговская М.А. Характеристики среднеширотных сияний во время больших геомагнитных бурь в текущем солнечном цикле//Оптика атмосферы и океана. 2005. Т. 18, № 01-02. С. 155-159.

- Михалев А.В., Подлесный С.В., Стоева П.В. Свечение ночной атмосферы в RGB цветовом представлении//Солнечно-земная физика. 2016. Т. 2, № 3. С. 74-80

- DOI: 10.12737/19040

- Омхольт А. Полярные сияния. М.: Мир, 1974. 246 с.

- Подлесный С.В., Михалев А.В. Спектрофотометрия среднеширотных сияний, наблюдаемых в регионе Восточной Сибири во время магнитных бурь 27 февраля 2014 г. и 17 марта 2015 г.//Международная Байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике. Труды XIV конференции молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом». Иркутск, 2015. С. 175-177.

- Трутце Ю.Л. Верхняя атмосфера во время геомагнитных возмущений//Полярные сияния и свечения ночного неба. М.: Наука, 1973. № 20. С. 5-22.

- Хорошева О.В. Магнитосферные возмущения и связанная с ними динамика ионосферных электроструй, полярных сияний и плазмопаузы//Геомагнетизм и аэрономия. 1987. Т. XXVII, № 5. С. 804-811.

- Harding B.J., Gehrels T.W., Makela J.J. Nonlinear regression method for estimating neutral wind and temperature from Fabry-Perot interferometer data//Appl. Opt. 2014. V. 53. P. 666-673

- DOI: 10.1364/AO.53.000666

- Ievenko I.B., Parnikov S.G. Comparison of the overlap region of energetic plasma and a plasmapause by the Van Allen Probe data with the SAR arcs ground observations during storm and substorm//Солнечно-земные связи и физика предвестников землетрясений: VIII Международная конференция, с. Паратунка, Камчатский край, 25-29 сентября 2017 г.: тезисы докладов. Петропавловск-Камчатский: ИКИР ДВО РАН, 2017. С. 75-76.

- Earle G.D., Davidson R.L., Heelis R.A., et al. Low latitude thermospheric responses to magnetic storms//J. Geophys. Res.: Space Phys. 2013. V. 118. P. 3866-3876

- DOI: 10.1002/jgra.50212

- Gonzalez W.D., Tsurutani B.T., Alicia L. Clúa de Gonzalez. Interplanetary origin of geomagnetic storms // Space Sci. Rev. 1999. V. 88, iss. 3-4. P. 529-562.

- Kamide Y., Kusano K. No major solar flares but the largest geomagnetic storm in the present solar cycle//Space Weather. 2015. V. 13. P. 365-367

- DOI: 10.1002/2015SW001213

- Rassoul H.K., Rochrbaugh R.P., Tinsley B.A. Low-latitude particle precipitation and associated local magnetic disturbance//J. Geophys. Res. 1992. V. 97, N A4. P. 4041-4052.

- Rassoul H.K., Rohrbaugh R.P., Tinsley B.A., Slater D.W. Spectrometric and photometric observations of low-latitude aurorae//J. Geophys. Res. 1993. V. 98, N. A5. P. 7695-7709.

- Rees M.H., Roble R.G. Observations and theory of the formation of stable auroral red arcs//Res. Geophys. 1975. V. 13, № 1. P. 201-242.

- Shiokawa K., Otsuka Y., Oyama S., et al. Development of low-cost sky-scanning Fabry-Perot interferometers for airglow and auroral studies//Earth Planet Space. 2012. V. 63, iss. 11. P. 1033-1046

- DOI: 10.5047/eps.2012.05.004

- Zhang Shunrong. Ionospheric observational campaign study of geospace storms: a scenaro for strong ionosphere and thermosphere coupling during the 2015 St Patrick’s day storm//Second VarSITI General Symposium (VarSITI-2017). Meeting place: Marriot Courtyard City Center, Irkutsk, July 10-15, 2017. VarSITI Abstracts, P. 104.

- URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime (дата обращения 12 мая 2018).

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/spectr (дата обращения 12 мая 2018).

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/color (дата обращения 12 мая 2018).

- URL: http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/keo (дата обращения 12 мая 2018).

- URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 12 мая 2018).