Спектральные признаки кавитации в расплавах легкоплавких металлов и звукокапиллярный эффект

Автор: Асташкин Ю.С.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 1 (55), 2020 года.

Бесплатный доступ

Спектральные признаки кавитации и звукокапиллярный эффект исследовались в зависимости от амплитуды колебаний и интенсивности 1- 40 вт/cм2 на частотах 17 и 21 кГц.

Спектральные признаки, кавитация, легкоплавкие металлы, звукокапиллярный эффект

Короткий адрес: https://sciup.org/140289540

IDR: 140289540 | УДК: 543.42:669-154

Текст научной статьи Спектральные признаки кавитации в расплавах легкоплавких металлов и звукокапиллярный эффект

Проведенные теоретические оценки по соотношениям (1-4) спектра кавитационного шума в воде, излучаемого одиночным пузырьком, показали наличие в спектре субгармоники - f/2 , гармоник - nf и субгармоник -(2n — 1)f/2 [12]. Это соответствует результатам, полученным при спектральном анализе кавитационного шума в воде в эксперименте, котором гидрофон, как правило, получает сигналы звукового давления от многих пузырьков [12-13].

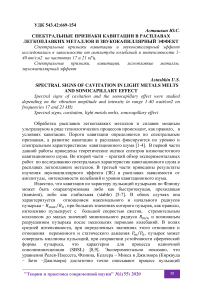

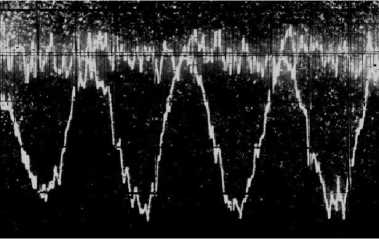

Расчетные значения R(t) для расплава галлия для начального радиуса пузырька в интервале R0 = 10 — 100 микрон, при амплитудах давления Рт = 2 — 3 атм (1,013 105Рп) и возбуждающей частоты в интервале 10-20 кГц были взяты из работы [14]. Расчеты проводились при значениях свойств галлия при температуре Т = 1,5Те, где Те - равновесная температура плавления. Каждый спектр расчетный спектр представлял собой результат обработки 10 реализаций и последующего сглаживания частотных составляющих по ансамблю. Записи сигнала с гидрофона в реальном времени также интерпретировались

как реализации случайного процесса длительностью тТ0.

a

b

Рис. 1a,b a) Расчетный ДПФ спектр Ga, спектр 1-80 кГц (анализатор спектра), с) расчетный ДПФ спектр Ga в диапазоне 10-120 кГц

Частотная характеристика измерительного тракта имела неравномерность +3дб в полосе частот 2 • 103 -106 гц, из которой с помощью системы фильтров выделялась полоса частот 103-2 • 105 Гц. С учетом этого принимались значения верхней граничной частоты / В = fc = 2 • 105 , нижней частоты fH = 2 • 103 Гц и интервал выборок h = 1 / = 2,5 • 106 Гц. В дискретных спектрах, полученных как на основании численных расчетов величины R (t), так и при обработке записей экспериментальных данных, присутствует субгармоника f0/2 и субгармоники (3/2^ 13/2)f0). Результаты расчетов ДПФ спектров кавитационного шума в расплаве галлия для случая развитой кавитации приведены на рис. 1a,b. Сопоставление результатов расчетов ДПФ низкочастотной части спектра 1-80 кГц с результатами экспериментальными записями этой части спектра в расплаве галлия на анализаторе спектра приведено рис. 1а и 1b. Как видно оба метода фиксируют присутствие в спектре гармоник порядка – n, субгармоник (2n-1)/2 и порядка (2n+1)/4, хотя пиковые значения этих величин различны. Сравнение полученных результатов для воды и галлия показывает присутствие в спектре, в обоих случаях, указанных выше субгармоник и гармоник. Также как и для воды в расплаве металла характерно присутствие субгармоники f0/2. Появление этой субгармоники в расплавах металлов определяется рядом факторов, и в частности, ее присутствие в спектре может иметь спорадический характер [14].

-

2. Спектры кавитационного шума в расплавах металлов экспериментально исследовались в работах [15-16]. Спектр в расплаве Zn в работе [15] исследовался в диапазоне 0,3-300 кГц, на границе излучателей,

выполненных из титана и меди. Большая интенсивность взаимодействия меди и расплава Zn на границе их раздела под действием ультразвука, приводили к эрозионно-коррозионному разрушению излучающей поверхности. Уровень кавитационного шума снижался, а субгармонические и гармонические составляющие по сравнению со случаем титанового излучателя уменьшились в два-три раза, хотя сопоставление производилось при равных амплитудах колебаний [15]. Появление субгармоники /0/2 - (10 кГц) в спектре шума при использовании титанового излучателя носило спорадический характер, и ее подъем отмечался лишь при малых амплитудах колебаний = 2 мкм. Автор объясняет это малым газосодержанием расплава цинка [15].

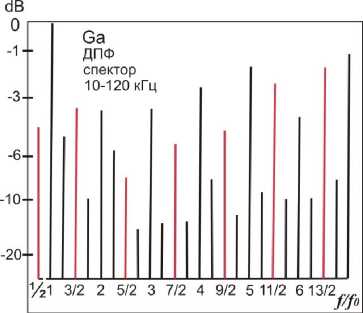

В работе [16] изучался частотный спектр кавитационного шума в сплаве Вуда. В работе [14] – в расплаве Ga. Чистота компонентов для сплава Вуда 99,99%, Ga– 99.999% Для концентрации ультразвуковых колебаний в этих работах в расплаве был применен кольцевой преобразователь из пермендюра c высокими значениями удельной мощности и магнитострикции насыщения [17]. Кольцевой преобразователь. возбуждал титановый стакан с расплавом [17]. Особенностью исследуемых расплавов является низкая температура плавления. Для расплава Ga ( Те = 30 Т ) поддерживалась температура - 50 %, а для сплава Вуда - 85 Т . Это позволило пользоваться гидрофоном с миниатюрной приемной сферой 04 мм, защищенной слоем эпоксидной смолы от эрозионно-коррозионного воздействия металла в процессе кавитации. Условие концентрации колебаний проверялась в докавитационном режиме возбуждения при сканировании ультразвукового поля гидрофоном [16]. Сигнал с гидрофона при измерении переменного давления в расплаве поступал на входы гетерогенного анализатора спектра, вольтметра с детектором среднеквадратичного значения и осциллографа. При измерениях кавитационного шума сигнал предварительно проходил через режекторный фильтр для ослабления частоты основного тона. Результаты экспериментов для сплава Вуда представлены на рис.2 a,b,c. При небольших уровнях возбуждения, возникают дискретные составляющие спектра субгармоники и гармоники. Величина субгармоники 1/2/0 незначительна относительно гармоники 2/0 и основной частоты /0 (рис.2а). С ростом возбуждения в спектре растут дискретные составляющие низких частот (=3,7 кГц) и возникает дискретная составляющая близкая по частоте субгармонике 1/2/ 0 , но по величине превосходящая ее (рис.2Ь). Подробности описания измерительной установки и ее работы приведены в [16]. Рис. 2a,b представляет спектр кавитационного шума без фильтрации основной частоты. Рост дискретных составляющих спектра (в полосе частот 1 кГц ) на рис.2с.

a)

Q5mVr

c

Рис. 2a,b) Спектр кавитационного шума в расплаве Вуда в диапазоне 180 кГц c) Зависимость уровня гармоники 2 f0 и субгармоник – f0 /2 и 3 f0 /2 и их соотношения от величины сигнала - Urg на основной частоте.

Рост гармоники 2/ 0 начинается при значениях сигнала U гд > 1 мв , а устойчивый рост субгармоник 1/2/ 0 и 3/2/ 0 - при U гд > 5 мв , что в эксперименте соответствует устойчивому росту непрерывного шума в спектре и развитой кавитации в расплаве.

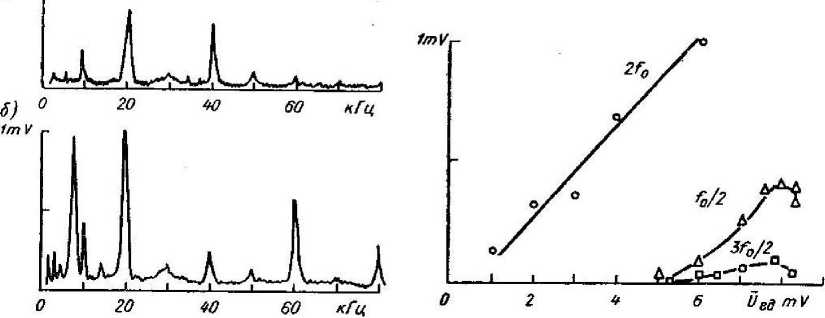

В расплаве Ga (99.999%) при небольших уровнях возбуждения, как и расплаве Вуда, первоначально появляются дискретные составляющие спектра – гармоники и субгармоники [16]. При малых уровнях возбуждения они четко фиксируются при использовании гетерогенных анализаторов спектра за счет высокого быстродействия анализаторов этого типа (Рис.3а). Рост субгармоник с увеличением возбуждения происходит при появлении непрерывного спектра рис.3b. На рис. 3с дальнейший рост субгармоник с увеличением возбуждения маскируется большим уровнем сплошного шума и появлением большого количества дискретных составляющих. (Основной тон - /0 и гармоника - 2/0 на рис.Зс отфильтрованы режекторными фильтрами). В данной работе низкочастотная часть кавитационного шума также исследовалась с использованием режекторных и полосовых фильтров и записи сигнала на запоминающем осциллографе (рис.3d).

Рис.3 a),b),c) Спектры кавитационного шума в расплаве Ga при увеличении возбуждения сигнала d) верхняя кривая – кавитационный шум (режекция основной частоты), нижняя кривая – усиленный сигнал гидрофона с основным тоном 20 кГц .

3. Со времени открытия звукокапиллярного эффекта [18-19] опубликовано большое количество работ по этой тематике для случая воды, вязких жидкостей и ряда других жидкостей [3,4,20,22-27]. Физические основы звукокапиллярного эффекта в различных жидкостях изложены в монографиях [3-4].

Звукокапиллярный эффект в расплаве Ga (99,999%) изучался на капиллярах из плавленого кварца, который не смачивается расплавом Ga. Высокие значения углов смачивания, характерные для этого случая (= 170°), в статических условиях согласно формуле Д. Жюрена создают возможность

d

опускания жидкости в капилляре:

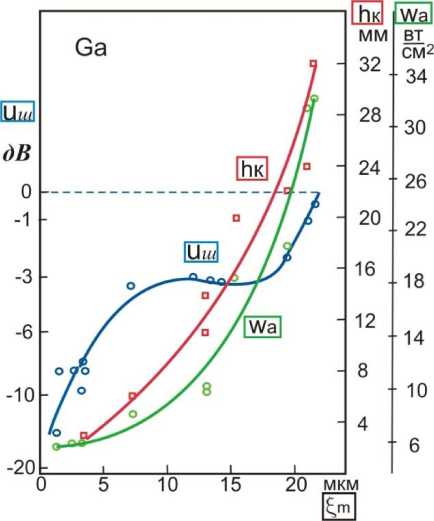

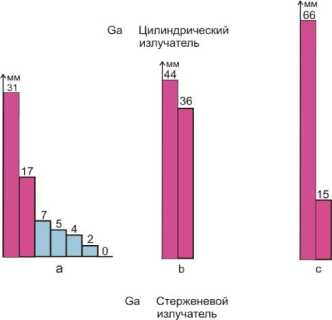

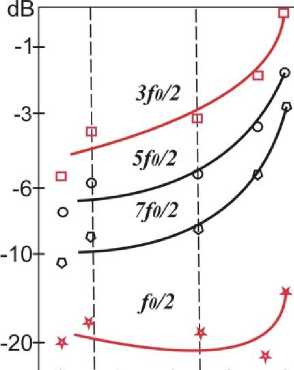

, _ 2 и, К грд где alv - поверхностное натяжение жидкой фазы на границе с паровой, r – радиус капилляра, ρ – плотность жидкой фазы, g – ускорение свободного падения. Подъем жидкости в капилляре в этом случае возможен под воздействием внешних факторов. О влиянии температуры на звукокапиллярный эффект известно из ряда работ [3,4,20]. Для определения возможного влияния температуры на звукокапиллярный эффект в расплаве галлия без воздействия ультразвука были проведены предварительные эксперименты в интервале температур 1,2-1,5Те. Использовалась связка из десяти капилляров. Подъем расплава - hk = 1 мм был зафиксирован только в одном капилляре. Таким образом, в рассматриваемом интервале температур для расплава галлия влияние температуры можно не учитывать. Следует отметить, что это справедливо при отсутствии загрязнений расплава. Величина подъема расплава Ga в условиях ультразвуковой кавитации, определялась в зависимости от амплитуды колебаний, интенсивности и уровня кавитационного шума. В экспериментах использовались стержневой и цилиндрический излучатели, возбуждаемые составными магнитострикционными преобразователями на частоте 20 и 17 кГц соответственно. В случае цилиндрического излучателя расплав помещался в титановом стакане, который совместно с возбуждающим кольцевым магнитострикционным излучателем составлял единую колебательную систему [17]. Излучающей поверхностью в этом случае служила внутренняя поверхность титанового стакана. Колебательная система в случае стержневого излучателя включала в себя: преобразователь из пермендюра, концентратор продольных колебаний, измерительное звено и титановый стакан, с размещенным в нем расплавом. Амплитуды колебаний и форма колебаний определялись и контролировались на измерительном звене с помощью электродинамического датчика [21]. Контроль синусоидальной формы колебаний волноводно-излучающей системы обусловлен необходимостью оценок мощности и интенсивности с учетом нелинейности свойств кавитирующей жидкости, поскольку ее характеристикой является не величина волнового сопротивления капельной жидкости - рс, а среднее значение волнового сопротивления рс и эффективная величина давления Рэфф []: Рс 2"^ =2Л", 2 п2 D Um Um где Wa - акустическая мощность, I - интенсивность, S - площадь излучающей поверхности, □ т = cofm - амплитуда колебательной скорости, ^т - амплитуда колебательных смещений. При использовании стержневых излучателей учет нелинейности свойств кавитирующей жидкости усложняется рядом факторов: величиной краевого угла смачивания [1], физико-химическим взаимодействием материала излучателя и металла расплава [15] и соотношением диаметра излучателя и длины волны dr/X [23]. В результате исходное значение сопротивления излучения уменьшается. Следует отметить, что полный контакт твердой и жидкой фазы, может реализоваться при углах смачивания 6^0, cos 6 ^ 1. В силу действия указанных факторов, зависимость сопротивления излучения от амплитуды колебаний имеет сложный характер [1]. Для расплавов легкоплавких металлов при условии 6^0 и оптимального отношения dr/X , рк/рс = 0,1 ^ 0,25 [2]. На практике это условие в зависимости от задачи и взаимодействия материала излучателя и расплава не всегда соблюдается и и может реализоваться случай, зафиксированный в данной работе, что исходное сопротивление излучения - ra « рс , при этом в кавитационном режиме характер изменения сопротивления излучения ra сохраняется и ra/ra^ = 0.1 ^ 0,25. Значения эффективного звукового давления Ре^, введенного работе [22] Розенбергом Л.Д. , в случае расплава галлия при амплитудах колебаний до 3 микрон имеют тот же порядок, что и в случае воды 1 -2 атм, при увеличении амплитуды колебаний и высоких интенсивностях величина возрастает в пределе на порядок. Активная электрическая мощность возбуждения в обоих случаях измерялись электронным ваттметром при последовательном увеличении возбуждения (с тактом измерения 1,5^3,0 минуты). Значения акустической мощности определялись и рассчитывались по известным методикам. Полученные значения акустической мощности и интенсивности являются значениями, отнесенными к излучающей поверхности стержневого излучателя или излучающей цилиндрической поверхности титанового стакана. Интенсивность, отнесенная к излучающей цилиндрической стенке титанового стакана цилиндрического излучателя составляла 4-5 вт/см2. Величина интенсивности в центральной области титанового стакана не определялась. Результаты по изучению звукокапиллярного эффекта в расплаве Ga для стержневого и цилиндрического излучателя представлены на рис.4a1-4b1(a,b,c,d,e,f). В связи с неравномерностью распределения поля давлений в условиях кавитации использовались связки из 10 капилляров, и оценка высоты подъема расплава производилась по максимальному значению подъема в одном из капилляров связки рис. 4b1(a-f). Для стержневого излучателя подъем расплава галлия - hk в капилляре, возрастал от 3 до 32 мм с увеличением интенсивности в интервале 4^ 32 вт/см2 и амплитуды колебаний от 3 до 22 микрон (рис.4a1). Представляет интерес сопоставление зависимостей роста подъема - hk и величины субгармоник от интенсивности. На рис.5 приведены зависимости величины субгармоник от интенсивности в интервале от до 40 вт/см2, снятые в полосе 1 кГц. На участке кривых, соответствующих интенсивностям ~ 2232 ватт /см2 величина субгармоник растет, a1 b1 Рис. 4a1, b1 Звукокапиллярный эффект в расплаве Ga для случаев стержневого (a,b,c) и цилиндрического (d,e,f) излучателей. al) hk - (красный цвет) высота подъема расплава в зависимости от амплитуды колебаний – m, wa – (зеленый цвет) соответствующая величина интенсивности, uш – (синий цвет) общий уровень кавитационного шума в dB, bl) Максимальные значения подъема расплава hk в капиллярах (из десяти) при интенсивностях > 40 вт/см2, позиции b, c, e, f, обозначенные сиреневым цветом. за исключением субгармоники /0/2, нестабильность зависимости, которой от уровня ультразвукового возбуждения, в той или иной степени характерна для исследуемых расплавов. При максимальных значениях интенсивности 32 - 40 ватт/см2 и выше, за счет увеличения нелинейных эффектов в кавитирующей жидкости, происходит значительное ускорение высоты подъема расплава hk в капиллярах и роста субгармоник (рис. 4bl b,c,e,f, и рис. 5), м——I---1—1—I----1---- , 20 25 30 35 40 bt/cm2 Wa Рис.5 Зависимости величины субгармоник, (выделенных в полосе 1 кГц), от интенсивности. Теория расчета высоты и скорости подъема жидкости в капилляре под воздействием импульсов давления одиночного пузырька изложена в работах [24-26]. В известных работах, опубликованных позднее, экспериментально было показано воздействие кластеров пузырьков на подъем жидкости в капиллярах в кавитационном режиме [27]. Величина подъема жидкости в пьезоэлектрической сфере при одной и той же величине ультразвуковых параметров составляла в спирте h =30 мм, в воде 120 мм и аномально большая величина была зафиксирована в растворе глицерина 360 мм [27]. Дрейф (drift, translation) всего кластера пульсирующих пузырьков целиком в канал капилляра был зафиксирован с помощью высокоскоростной съемки [28]. В этом случае локальная кавитация представляет собой коллективный процесс концентрации и трансформации энергии и направления ее в поток жидкости в капилляре [28]. Исследование звукокапиллярного эффекта в ряде расплавов сплавов также зафиксировали скопление (кластеров) пузырьков на срезе микроканала [4]. В расплавах металлов звукокапиллярный эффект реализуется при большей величине ультразвукового возбуждения, чем в воде. В известной работе [29] было зафиксировано заполнение расплавом существующей выемки в виде трубки (pre-existing groove), на частоте 30 кГц при амплитуде колебаний 70 микрон (140 микрон от амплитуды до амплитуды) на торце излучателя диаметром – 1 мм. Процесс заполнения капилляра сопровождался фильтрацией оксидов, проникающих в капилляр [29]. Звукокапиллярный эффект в этом случае в силу непрозрачности металла контролировался с помощью сложной аппаратуры, включающей в себя рентгеноскопический визуализатор (Diamond-Manchester Branchline pink X-ray imaging). [29].

Список литературы Спектральные признаки кавитации в расплавах легкоплавких металлов и звукокапиллярный эффект

- Абрамов О.В. Физические основы процессов кристаллизации металлов в ультразвуковом поле.// Воздействие мощного ультразвука на межфазную поверхность.// Ред. А.И. Манохин. М. Наука. 1986 -275с.

- Эскин Г.И. Ультразвуковая обработка цветных металлов и сплавов.// Там же.

- Abramov O.V. High-Intencity Ultrasonics. Theory and Application// N.Y. OPA, 1998, Amsterdam. CRC press, 1999. -700 с.

- Eskin G.I., Eskin D.G. Ultrasonic treatment light alloy melts.// Gordon and Breach. Amsterdam. 1998, CRC press, Amsterdam, 2014

- Флинн Х.Г. Физика акустической кавитации в жидкостях. В кн. Физическая акустика, т.1Б, Мир, 1967 /Flynn F.G. Physic of acoustic cavitation in liquids. // In "Physical Acoustic", v.1b, Edit. W. Mason. N.Y 1964.