Спицевой остеосинтез переломов дистального метаэпифиза лучевой кости

Автор: Егиазарян К.А., Максимов Б.И., Аскеров А.А., Ведерников Н.Н., Матвиенко М.И.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 3 (45), 2021 года.

Бесплатный доступ

Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости (ДМЭЛК) являются одними из наиболее часто встречающихся повреждений конечностей и в большинстве своем сопровождаются смещением отломков, требующим не только репозиции, но и фиксации. Одним из наиболее простых и малозатратных методов фиксации данных травм является спицевой остеосинтез.Целью работы является обзор особенностей хирургической техники остеосинтеза ДМЭЛК спицами, а также анализ результатов лечения пациентов с применением данной методики.Материал иметоды: проведен анализ результатов хирургического лечения 107 пациентов с переломами ДМЭЛК путем остеосинтеза спицами Киршнера за период с июня 2018 по январь 2021 года. Средний возраст больных составил 58 +15,9. Среди исследованных пациентов было 86 женщин (80,4%) и 21 мужчина (19,6%). По классификации Fernandez переломы были распределены следующим образом: тип I - 84 пациента (78,5 %), тип II - 4 (3,7 %), тип III - 19 (17,8 %). Средний срок наблюдения за пациентами в послеоперационном периоде составил 36,9 недель. В отдаленном периоде оценивались рентгенологические (консолидация, волярная инклинация суставной фасетки лучевой кости, высота лучевой кости, лучевая инклинация, суставная конгруэнтность) и функциональные результаты, а также удовлетворенность пациентов лечением посредством опросника QuickDASH-9.Результаты: У всех пациентов были получены рентгенологические признаки консолидации переломов в сроки до 6 недель после операции. В 7 (6,5%) случаях в послеоперационном периоде отмечалось воспаление в области одной или нескольких спиц, однако во всех случаях это состояние удалось купировать приемом антибиотиков. У 4 (3,7%) пациентов в результате ятрогенного повреждения чувствительной ветви лучевого нерва в процессе остеосинтеза в послеоперационном периоде отмечалась топическая неврологическая симптоматика по типу гипестезии. Во всех случаях чувствительность восстановилась в сроки от 3 месяцев до полугода с момента выполнения операции. Оценку динамики послеоперационного восстановления сгибательно-разгибательных движений в лучезапястном суставе, ротационных движений предплечья, силы схвата кисти, а также удовлетворенности пациентов исходами лечения с применением опросника QuickDASH-9 проводили через 1, 3 и 6 месяцев после остеосинтеза. Через 6 месяцев результаты лечения 74,8% прооперированных пациентов были расценены как отличные и хорошие, 22,4% - как удовлетворительные. 3 пациента (2,8%) несмотря на сращение переломов, остались разочарованы результатами проведенного лечения, не достигнув ожидаемой функции. Заключение. Спицевой остеосинтез является эффективным и относительно безопасным способом хирургического лечения пациентов с внесуставными и простыми внутрисуставными переломами ДМЭЛК. Основными преимуществами подобной техники можно считать относительную простоту и малотравматичность. Немаловажным плюсом является и то, что извлечение спиц не требует повторной госпитализации и наркоза и выполняется в амбулаторных условиях.

Перелом, спица киршнера, дистальный метаэпифиз лучевой кости, остеосинтез, капанджи

Короткий адрес: https://sciup.org/142231467

IDR: 142231467 | УДК: 617.3 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2021.3.62-71

Текст научной статьи Спицевой остеосинтез переломов дистального метаэпифиза лучевой кости

Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости (ДМЭЛК) являются одними из наиболее часто встречаемых повреждений в клинической практике травматологов-ортопедов, достигая по данным литературы до 25% от общей структуры всех обращений за первичной медицинской помощью после травм [1-5]. Две трети этих переломов сопровождаются смещением и требуют репозиции костных отломков [6]. Однако, не только точность репозиции отломков, хотя она и первостепенна, но и их последующая фиксация должны рассматриваться как определяющие этапы современного лечения переломов ДМЭЛК, поскольку, и само повреждение, и его лечение оказывают непосредственное влияние на функционирование лучезапястного сустава и кисти, а неправильно сросшиеся переломы ДМЭЛК нередко могут заканчиваться инвалидизацией пациента [7,8,9]. Наиболее часто к этому приводит консервативное лечение в гипсовой повязке, поскольку в 75% случаев данный вид лечения не обеспечивает удержания репонированных костных отломков и заканчивается их вторичным смещением, а в 25% - сращением в порочном положении [10]. Тем не менее, исторически, большинство переломов ДМЭЛК лечилось консервативно, однако неудовлетворительные результаты такого подхода, а именно – резидуальные боли, деформация нижней трети предплечья, несращение переломов и даже инвалидность, заставили пересмотреть методы лечения данных повреждений. Поспособствовало этому и развитие остеосинтеза, как способа хирургической фиксации переломов костей. С этого момента начинается бурный рост применения различных методик внутренней фиксации переломов ДМЭЛК и прежде всего перкутанной фиксации при помощи спиц Киршнера, как наиболее простой и малозатратной [11]. Стоит, однако, оговориться, что данный способ фиксации подходил не для всех переломов и рассматривался как метод фиксации только лишь для нестабильных внесуставных и простых внутрисуставных переломов ДМЭЛК [12,13].

К неоспоримым преимуществам перкутанного остеосинтеза ДМЭЛК спицами, признаваемыми большинством специалистов, можно отнести меньшую длительность и травматичность операции, меньшую требовательность к травматологу с точки зрения его технических возможностей и хирургического опыта, а также меньшую себестоимость в сравнении с использованием погружных фиксаторов [14,15].

Цель работы является обзор особенностей хирургической техники остеосинтеза ДМЭЛК спицами, а также анализ результатов лечения пациентов с применением данной методики.

Материал и методы. Нами проведен анализ результатов хирургического лечения пациентов с переломами ДМЭЛК путем остеосинтеза спицами Киршнера за период с июня 2018 по январь 2021 года.

Для более точного статистического ретроспективного анализа полученных данных были определены следующие критерии включения в исследуемую группу:

-

- изолированный перелом дистального отдела костей предплечья;

-

- закрытый характер перелома;

-

- переломы типа I,II,III по классификации D.L.Fernandez;

-

- срок с момента травмы не более 7 дней;

-

- минимальный срок наблюдения с момента операции – 6 месяцев;

-

- согласие пациента.

Критериями исключения являлись:

-

- открытый характер перелома;

-

- срок с момента перелома более 7 дней;

-

- сочетание перелома ДМЛК с переломом дистального отдела локтевой кости (за исключением перелома шиловидного отростка).

Таким образом, в исследование были включены 107 пациентов с переломами ДМЭЛК, которым была выполнена хирургическая стабилизация переломов посредством спицевой фиксации.

Средний возраст больных составил 58 лет (с минимальными и максимальными значениями 28 и 76 лет соответственно). Среди исследованных пациентов было 86 женщин (80,4%) и 21 мужчина (19,6%). По классификации Fernandez превалировали переломы типа I. В зависимости от морфологии перелома варьировало и количество устанавливаемых спиц. Средний срок наблюдения за пациентами в послеоперационном периоде составил 36,9 недель. Основные характеристики изученных пациентов представлены в таблице 1.

Техника операции. Операция выполнялась под проводниковой анестезией, с блокадой плечевого сплетения. Пациент располагается на спине, оперируемая верхняя конечность – на приставном рентген-прозрачном столике. Стоит заметить, что учитывая «закрытый» характер операции отсутствует необходимость применения обескровливающего жгута, что мо- жет рассматриваться как безусловный плюс данной методики, исключающий ятрогенное компрессионное повреждение магистральных нервных стволов. Важным элементом является рентген-контроль до начала операции, позволяющий оценивать репонируемость перелома закрытым ручным способом, а также качество этой репозиции (Рисунок 1).

Таблица 1

Основные характеристики пациентов

|

Показатели |

Все пациенты (n=107) |

||

|

Пол, n (%) |

мужской |

21 (19,6%) |

|

|

женский |

86 (80,4%) |

||

|

Средний возраст, лет |

58 +15,9 |

||

|

Тип перелома по классификации Fernandez, n (%) |

I |

84 (78,5%) |

|

|

II |

4 (3,7%) |

||

|

III |

19 (17,8%) |

||

|

Количество установленных спиц, n (%) |

3 |

26 (24,3%) |

|

|

4 |

64 (59,8%) |

||

|

5 |

17 (15,9%) |

||

|

Средний срок наблюдения, недели |

36,9+7,24 |

||

Рисунок 1. Оценка перелома и простоты репозиции дистального метаэпифиза лучевой кости закрытым ручным способом перед началом операции

Нередко это позволяет своевременно переориентировать план операции, перейдя от намеченной закрытой фиксации спицами к открытой репозиции и погружному остеосинтезу.

Перед заведением спиц необходимо создание точечного кожного доступа в месте предполагаемой их установки и выполнение мягкотканой диссекции при помощи деликатного сосудистого зажима непосредственно до кости, это позволяет минимизиро- вать риск повреждения чувствительной кожной ветви лучевого нерва и подлежащих сухожилий, а также исключает чрезмерное натяжение кожи в области стояния спиц (Рисунок 2).

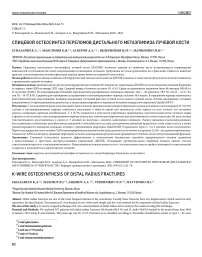

После выполнения доступа производили заведение первой спицы в области шиловидного отростка лучевой кости. При этом принципиально существует два варианта: если перелом отрепонирован полностью и в дополнительном репонирую-щем эффекте спиц нет необходимости, то спица может заводиться из дистального отломка в проксимальный как фиксирующий элемент (экстрафокальный остеосинтез), если же к фиксации требуется дополнительная репозиция – это может быть достигнуто путем введения спицы непосредственно в линию перелома (интрафокальный остеосинтез) в области шиловидного отростка под углом около 45 градусов к оси лучевой кости, по направлению от ее лучевого края к локтевому. Этим обеспечивается эффект подпорки для дистального отломка для восстановления и удержания инклинации лучевой кости (Рисунок 3).

Рисунок 2. Формирование доступа в области шиловидного отростка лучевой кости перед заведением спицы Киршнера

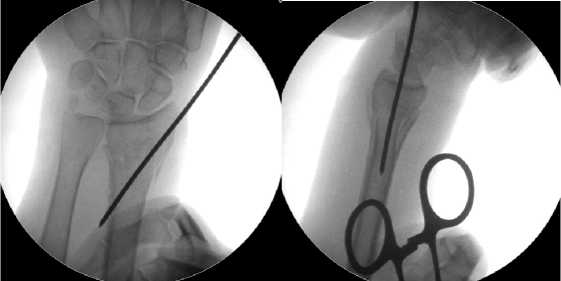

В любом случае данный этап операции должен завершаться перфорацией этой спицы локтевого кортикального слоя лучевой кости для ее окончательной стабилизации. Далее аналогичным образом выполняли заведение спиц с тыльной стороны лучевой кости для удержания и восстановления ладонной инклинации лучевой кости (Рисунок 4).

Рисунок 3. Введение репонирующей спицы через линию перелома для восстановления инклинации лучевой кости при интрафокальном остеосинтезе

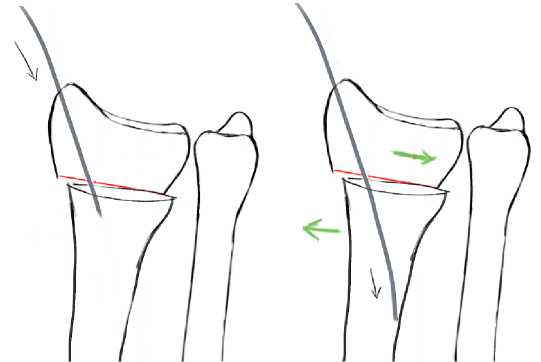

Стоит заметить, что на всех этапах операции необходимо осуществлять динамический рентген-контроль при помощи электронно-оптического преобразователя для оценки корректности позиционирования отломков и фиксации перелома спицами в двух проекциях (Рисунок 6).

Рисунок 4. Введение тыльной репонирующей спицы через линию перелома для восстановления ладонной инклинации лучевой кости при интрафокальном остеосинтезе

Для придания большей жесткости фиксации, как правило, дополнительно устанавливали еще 1-2 спицы аналогичным образом. Раны промывали водным раствором антисептика и накладывали швы на кожу (Рисунок 5).

Рисунок 5. Вид конечности после завершения остеосинтеза и ушивания операционных ран

Рисунок 6. Интраоперационный рентгенологический контроль этапов фиксации перелома ДМЭЛК спицами Киршнера

В послеоперационном периоде всем пациентам проводилась иммобилизация гипсовой лонгетой в течение 4 недель с последующим удалением спиц и незамедлительной мобилизацией кисти и лучезапястного сустава.

Результаты

После выполнения остеосинтеза и выписки из стационара, минимальный период наблюдения за пациентами составил 6 месяцев. У всех пациентов были получены рентгенологические признаки консолидации переломов в сроки до 6 недель после операции. Оценка корректности консолидации проводилась исходя из нормальных значений рентген-анатомиче-ских параметров, таких как высота лучевой кости, ладонная инклинация суставной поверхности лучевой кости, и инкли-нация лучевой кости. Данные оценки основных рентгенологических результатов лечения пациентов представлены в таблице 2.

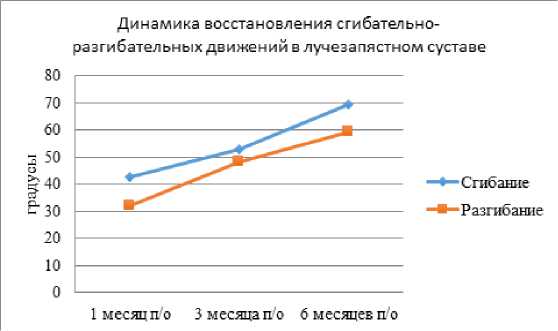

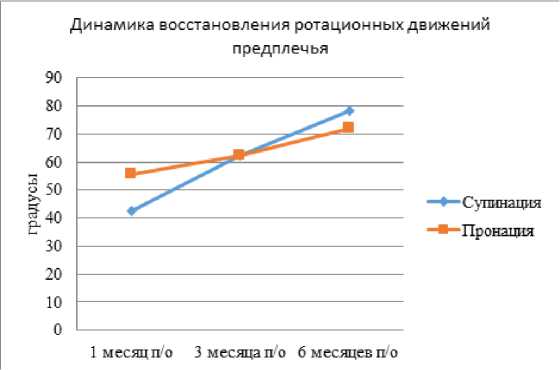

Оценку динамики послеоперационного восстановления сгибательно-разгибательных движений в лучезапястном суставе, ротационных движений предплечья и силы схвата кисти проводили через 1, 3 и 6 месяцев после остеосинтеза, соответствующие результаты представлены в таблице 3 и диаграмме 1 соответственно.

Таблица 2

Рентгенологические результаты операций остеосинтеза ДМЭЛК спицами

|

Изучаемый параметр |

Показатели (средние значения) |

|||

|

Сразу после остеосинтеза |

1 месяц после остеосинтеза |

3 месяца после остеосинтеза |

||

|

Рентгенологические параметры |

Ладонная инклинация (в градусах) |

10,78+1,07 |

10,54+1,1 |

10,53+1,11 |

|

Высота лучевой кости (в мм) |

10,93+1,34 |

9,6+1,3 |

9,52+1,27 |

|

|

Инклинация лучевой кости (в градусах) |

19,99+2,97 |

18,27+3,24 |

18,21+3,25 |

|

Таблица 3

Динамика восстановления функций лучезапястного сустава и кисти после остеосинтеза спицами

|

Функциональные параметры |

Показатели (средние значения) |

||

|

1 месяц после остеосинтеза |

3 месяца после остеосинтеза |

6 месяцев после остеосинтеза |

|

|

Сгибание (в градусах) |

42,89+3,09 |

52,93+10,2 |

69,38+7,21 |

|

Разгибание (в градусах) |

31,97+6,32 |

48,02+4,07 |

59,13+3,57 |

|

Супинация (в градусах) |

42,75+4,54 |

62,46+3,32 |

78,5+2,3 |

|

Пронация (в градусах) |

55,8+2,84 |

62,21+2,29 |

71,94+2,05 |

|

Сила схвата (% от контралатеральной кисти) |

53,44+2,74 |

68,07+2,52 |

76,74+2,56 |

Через 6 месяцев результаты лечения 74,8% прооперированных пациентов были расценены как отличные и хорошие, 22,4% - как удовлетворительные. 3 пациента (2,8%) несмотря на сращение переломов, остались разочарованы результатами проведенного лечения, не достигнув ожидаемой функции. Результаты оценки удовлетворенности пациентов исходами лечения через 1, 3 и 6 месяцев с применением опросника QuickDASH-9 представлены в таблице (Рисунок 4).

Стоит сказать и про осложнения: так в 7 (6,5%) случаях в послеоперационном периоде отмечалось воспаление в области стояния одной или нескольких спиц, однако во всех случаях это состояние удалось купировать приемом антибиотиков. У 4 (3,7%) пациентов в результате ятрогенного повреждения чувствительной ветви лучевого нерва в процессе остеосинтеза в послеоперационном периоде отмечалась топическая неврологическая симптоматика по типу гипестезии. Во всех случаях чувствительность восстановилась в сроки от 3 месяцев до полугода с момента выполнения операции.

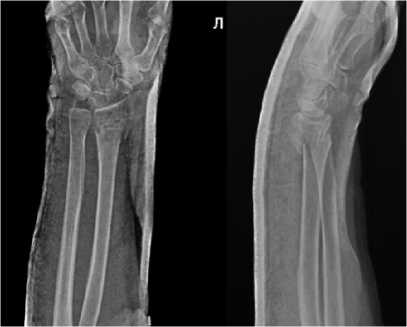

Клинический пример

Пациентка П., 43 года, поступила с диагнозом: закрытый перелом ДМЭЛК левого предплечья со смещением отломков

(тип I по классификации Fernandez) (Рисунок 7). Через 2 суток выполнена операция – интрафокальный остеосинтез ДМЭЛК левого предплечья спицами Киршнера по методике Капанджи. Восстановление основных анатомических параметров дистального отдела предплечья по данным рентгенографии (Рисунок 8). Через 6 месяцев после операции отмечается полное восстановление амплитуды движений в лучезапястном суставе и предплечье (Рисунок 9).

Диаграмма 1

Динамика восстановления объема движений предплечья и лучезапястного сустава после остеосинтеза спицами

Таблица 4

Оценка результатов удовлетворенности пациентов исходами лечения по опроснику QuickDASH-9

|

Результат |

Количество пациентов, n (%) |

||

|

1 месяц после операции |

3 месяца после операции |

6 месяцев после операции |

|

|

Отличный |

22 (20,6%) |

28 (26,2%) |

29 (27,1%) |

|

Хороший |

37 (34,6%) |

49 (45,8%) |

51 (47,7%) |

|

Удовлетворительный |

42 (39,3%) |

27 (25,2%) |

24 (22,4%) |

|

Неудовлетворительный |

6 (5,5%) |

3 (2,8%) |

3 (2,8%) |

Обсуждение

Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости (ДМЭЛК) являются вторыми по частоте переломами человеческого скелета и встречаются во всех возрастных группах [16]. Лечение пациентов с данными повреждениями сводится к устранению смещения костных отломков и фиксации их в корректном положении до наступления консолидации. На сегодняшний день среди множества существующих способов фиксации переломов ДМЭЛК выделяют следующие: гипсовая иммобилизация, перкутанная фиксация спицами, накостный остеосинтез волярными и тыльными пластинами (блокируемыми и неблокируемыми), мостовидный остеосинтез тыльными пластинами, внеочаговый остеосинтез аппаратами внешней фиксации, а также и комбинации вышеописанных методов. Многообразие это объясняется как вариабельностью самих переломов ДМЭЛК с точки зрения их морфологии и классификации, так и тем фактом, что все эти методы до сих пор эффективны при правильном использовании и, соответственно, не утратили своей актуальности [17,18]. И все же, пожалуй, самым частым методом лечения пациентов с переломами ДМЭЛК по-прежнему является консервативный, с применением гипсовой повязки на весь период сращения. К сожалению, данные литературы свидетельствуют о значительном проценте случаев вторичного смещения отломков в гипсовой повязке, наступающего по спаданию отека, которые не всегда своевременно диагностируются, приводя к сращению перелома в некорректном положении, а также к неудовлетворительным функциональным и косметическим результатам [10]. В силу этих причин хирургическое лечение переломов ДМЭЛК видится более предпочтительным. С целью сращения в корректном анатомичном положении, а также улучшения функциональных результатов лечения переломов ДМЭЛК со смещением, эти повреждения требуют репозиции костных отломков с последующей их внутренней фиксацией.

Одним из первых решений этой задачи в лечении переломов ДМЭЛК был метод фиксации отломков при помощи спиц Киршнера. Так в 1908 году Lambotte впервые публикует и описывает экстрафокальную спицевую фиксацию переломов ДМЭЛК [19]. Основным принципом, которой была фиксация перелома посредством чрезкожного введения спиц из дистального отломка в проксимальный. Данная методика обеспечивала большую стабильность костных отломков по сравнению с удержанием их в гипсовой повязке, однако, не создавала должной жесткости фиксации, заканчиваясь, порой, вторичным смещением, что послужило поводом к дальнейшим поискам более надежного способа удержания отломков [20].

В 1976 году Adalbert Kapandji впервые описывает интрафо-кальный способ фиксации двумя спицами, обозначая основные его преимущества перед предшествующей техникой экстра-фокального пиннинга: простота выполнения, жесткость фиксации, обеспечивающая срастание перелома в корректном положении и предотвращающая вторичное смещение отломков, а также отсутствие необходимости в дополнительной внешней иммобилизации, позволяющее максимально быстро приступать к функциональной реабилитации [21]. Стоит заметить, что изначально данная методика была предложена и введена в практическое применение для лечения низкоэнергетических, внесу-ставных переломов ДМЭЛК с тыльным смещением отломков. Оригинальная техника интрафокального остеосинтеза спицами подразумевала первичное выполнение закрытой ручной репозиции для восстановления длины, оси и ротации поврежденного сегмента с последующим введением спицы непосредственно в линию перелома в области шиловидного отростка лучевой кости, по направлению от ее лучевого края к локтевому, обеспечивающей эффект подпорки для дистального отломка и восстановление инклинации лучевой кости. Аналогичным образом выполнялось заведение спицы и через линию перелома с тыльной стороны лучевой кости по направлению к ладонному кортикальному слою, обеспечивающее удержание восстановленной ладонной инклинации лучевой кости. Послеоперационный период подразумевал отсутствие внешней иммобилизации и незамедлительную мобилизацию кисти и лучезапястного сустава. Оригинальная техника, предложенная Kapandji, получила широкую популярность в Европе, о чем свидетельствую публикации того времени [22-25]. Последующие за этим многочисленные научные труды значительно расширили показания как к применению спицевого остеосинтеза ДМЭЛК, так и к дополнительной иммобилизации перелома в послеоперационном периоде, причем без потери в удовлетворенности пациентами результатами лечения [25,26].

Что же касается результатов применения данных методик, то одно из первых сообщений было опубликовано Epinette с соавторами на примере лечения 72 пациентов с внесуставными переломами ДМЭЛК: хирурги применяли двухспицевую технику Kapandji без гипсовой иммобилизации в послеоперационном периоде. У 26% прооперированных пациентов наблюдались различные осложнения (вторичное смещение отломков, повреждения сухожилий, отечность и болевой синдром). Тем не менее, лишь у 7% из них итоговый неудовлетворительный результат был связан с этими осложнениями. 93% прооперированных пациентов не имели болевых ощущений по результатам лечения, у 80% полностью восстановилась сила схвата кисти и около 84% пациентов имели хорошие и отличные итоговые функциональные результаты. В работе впервые были опубликованы показания к применению спицевого остеосинтеза ДМЭЛК у пожилых пациентов и у пациентов с внутрисуставными типами переломов [22].

Рисунок 7. Рентгенография костей левого предплечья в 2-х проекциях и компьютерная томограмма лучезапястного сустава пациентки П., 43 лет перед операцией. Визуализируется внесуставной перелом ДМЭЛК с сохранением конгруэнтности дистального лучелоктевого сочленения (тип I по классификации Fernandez)

Рисунок 9. Функциональный результат через 6 месяцев после операции

Рисунок 8. Рентгенография костей левого предплечья в 2-х проекциях после выполнения интрафокального остеосинтеза ДМЭЛК по Капанджи. Восстановлена нормальная рентген-анатомия дистального отдела предплечья.

Изучив результаты лечения 159 пациентов с внесуставными переломами ДМЭЛК путем интрафокального спицевого остеосинтеза, Peyroux с соавторами сообщают об осложнениях, возникших в процессе этого лечения. Среди осложнений авторы описывают вторичное смещение отломков, миграцию спиц, инфекционные осложнения в области стояния спиц, повреждения чувствительной ветви лучевого нерва и сухожилий. Тем не менее, в 91% результаты лечения были расценены как хорошие и отличные, в 93% случаев был достигнут хороший и отличный объем движений в лучезапястном суставе и у 73% - хорошие и отличные рентгенологические результаты остеосинтеза [27].

По мере расширения показаний к хирургическому лечению переломов ДМЭЛК, происходило и некоторое модифицирование предложенного метода. Появляются сообщения о лечении пациентов с переломами ДМЭЛК путем интрафокального спицевого остеосинтеза, дополненного использованием третьей спицы, заводимой с тыльной поверхности лучевой кости, по ее медиальному краю. Показанием к применению этой третьей спицы хирурги считали фрагментацию тыльного кортикального слоя лучевой кости [27,28].

В 1987 году Кapandji публикует 10-летний обзор результатов применения оригинальной техники, в котором закрепляет правомочность использования третьей задне-медиальной спицы для оскольчатых переломов ДМЭЛК, в том числе и с внутрисуставным компонентом [11]. В это же время появляются сообщения об успешном применении метода Кapandji не только для переломов с тыльным смещением, но и об эффективности методики при смещении в ладонную сторону [29,30].

Fritz с соавторами впервые декларируют концепцию комбинированного экстра- и интрафокального спицевого остеосинтеза: при этом репозиция перелома достигается и удерживается за счет классического метода Kapandji с дополнительной аугментацией перелома 1-2 спицами [31]. В 85% были получены отличные и хорошие результаты лечения, в 10% - удовлетворительные и в 5% - неудовлетворительные. Осложнения были получены в 23% случаев, наиболее частым из них была парестезия в результате повреждения чувствительной ветви лучевого нерва. Strohm с соавторами провели рандомизированное исследование сравнивая результаты лечения традиционного экстрафокального и комбинировнного остеосинтеза, описанного Fritz, на примере 100 пациентов с внесуставными переломами ДМЭЛК: в группе пациентов с комбинированным экстра-интрафокальным остеосинтезом результаты лечения были значимо лучше [32].

Handol с соавторами проанализировав базу Cochrane касаемо чрезкожного остеосинтеза ДМЭЛК спицами, сообщают, что несмотря на существование доказательств эффективности применения спицевого метода фиксации переломов ДМЭЛК, отсутствуют конкретные рекомендации относительно вида спицевой фиксации, а также показания к их использованию [33]. Отмечается также, что интрафокальный спицевой остеосинтез сопровождается большим риском осложнений, таких как потеря первичной репозиции, повреждения сухожилий и чувствительной ветви лучевого нерва и даже может осложняться развитием синдрома рефлекторной симпатической дистрофии.

Несмотря на то, что открытая репозиция и внутренняя фиксация переломов ДМЭЛК в нашей практической деятельности является наиболее широко применяемым способом лечения, использование экстра- или интрафокального остеосинтеза спицами, а также их комбинации по-прежнему применимо при определенных типах переломов и демонстрирует хорошие и отличные функциональные результаты. Неудовлетворительные результаты, полученные нами в процессе лечения пациентов с переломами ДМЭЛК путем спицевой фиксации, в большей степени были связаны с недооценкой морфологии перелома и выбором не совсем подходящего в данном случае типа фиксации.

Стоит заметить, что основным принципом остеосинтеза спицами является фиксация отломков, предотвращающая потенциальное повторное смещение и благоприятствующая тем самым анатомичному заживлению кости. Безусловно, наиболее легко этого достичь при лечении внесуставных, неоскольчатых переломов с большим дистальным фрагментом и хорошим качеством костной ткани. Тем не менее, методика применима и при внутрисуставных, многооскольчатых переломах ДМЭЛК, обязательным условием, однако, необходимо считать репони- руемость перелома и возможность удержания этой репозиции на время введения спиц. Нерепонируемые закрытым способом комплексные внутрисуставные переломы не подлежат применению спицевого остеосинтеза, требуют открытой репозиции и внутренней фиксации погружными имплантами.

Заключение

Ближайшие и отдаленные результаты, полученные нами в процессе лечения пациентов с переломами ДМЭЛК путем остеосинтеза спицами, свидетельствуют об эффективности данной методики при фиксации внесуставных и простых внутрисуставных переломов.

Привлекательность методу придают следующие факторы: отсутствие открытого доступа к месту перелома (сохранение надкостницы и гематомы в межотломковой зоне способствует оптимальному течению процессов остеорепарации), минимальная травматичность (отсутствие диссекции m. pronator quadratus обеспечивает сохранение активной стабилизации дистального лучелоктевого сочленения и кровоснабжения костных отломков), а также относительная простота реализации. Говоря о простоте реализации, мы, прежде всего, имеем в виду возможность выполнения фиксации костных отломков без использования специальных наборов инструментов, что выгодно отличает эту методику от других видов остеосинтеза. Немаловажным плюсом является и то, что извлечение спиц не требует повторной госпитализации и наркоза и выполняется в амбулаторных условиях, а это, на фоне тенденции к росту хирургической помощи пациентам с переломами ДМЭЛК, несет и экономические преимущества и способствует возрастанию интереса к спицевому остеосинтезу.

Тем не менее, нельзя считать данный вид вмешательства простым и относиться к его выполнению небрежно. Эта операция требует определенных навыков, опыта и знаний нормальной рентген-анатомии лучезапястного сустава.

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки

Funding: the study had no sponsorship

Список литературы Спицевой остеосинтез переломов дистального метаэпифиза лучевой кости

- Хоминец В.В., Ткаченко М.В., Иванов В.С., Жогина М.А., Лисин С.В., Мышкин И.А. Современные тенденции в диагностике и хирургическом лечении переломов дистального метаэпифиза лучевой кости (научный обзор).//Профилактическая и клиническая медицина. 2020; 2(75):33–44.[Khominets V.V., Tkachenko M.V., Ivanov V.S., Zhogina M.A., Lisin S.V., Myshkin I.A. Current trends in the diagnosis and surgical treatment of the distal radius fractures (review). Preventive and clinical medicine. 2020; 2(75):33–44 (In Russ)].

- Rupp, M., Cambon-Binder, A., Alt, V., Feron, J.M. Is percutaneous pinning an outdated technique for distal radius fractures? Injury. 2019;50:30-35. doi: 10.1016/j.injury.2019.03.048.

- Zong, S.L., Kan, S.L., Su, L.X., Wang, B., Kotnis, R., Waites, M.D., Fayomi, O., Dega, R. The use of a template to improve the management of distal radial fractures. Emerg Med J. 2005;22(8):554-7. doi: 10.1136/emj.2004.016360.

- Chung, K.C., Spilson, S.V. The frequency and epidemiology of hand and forearm fractures in the United States. J Hand Surg Am. 2001;26:908-915. doi: 10.1053/jhsu.2001.26322.

- Wilcke, M.K., Hammarberg, H., Adolphson, P.Y. Epidemiology and changed surgical treatment methods for fractures of the distal radius: a registry analysis of 42,583 patients in Stockholm County, Sweden, 2004-2010. Acta Orthop. 2013;84:292-296. doi: 10.3109/17453674.2013.792035.

- Brogren, E., Petranek, M., Atroshi, I. Incidence and characteristics of distal radius fractures in a southern Swedish region. BMC Musculoskelet Disord. 2007;8:48. doi: 10.1186/1471-2474-8-48.

- Хоминец В.В., Ткаченко М.В., Сырцов В.В., Иванов В.С. Сравнительный анализ способов лечения больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости.//Травматология и ортопедия России. 2015. №2.С.5-15.[Khominets V.V., Tkachenko M.V., Syrtsov V.V., Ivanov V.S. Comparative analysis of treatment technique in patients with distal radius fractures. Traumatology and Orthopedics of Russia, 2015, no. 2, pp.5-15 (In Russ)]. doi: 10.21823/2311-2905-2015-0-2-5-15.

- Esposito, J., Schemitsch, E.H., Saccone, M., Sternheim, A., Kuzyk, P.R. External fixation versus open reduction with plate fixation for distal radius fractures: a meta-analysis of randomised controlled trials. Injury. 2013;44: 409-416. doi: 10.1016/j.injury.2012.12.003.

- Obert, L., Rey, P.B., Uhring, N., Gasse, N., Rochet, S., Lepage, D., Serre, A., Garbuio, P. Fixation of distal radius fractures in adults: a review. Orthop Traumatol Surg Res. 2013; 99(2):216–234. doi: 10.1016/j.otsr.2012.03.023.

- Jordan, R.W., Naeem, R., Jadoon, S., Srinivas, K., Shyamalan, G. The value of manipulation of displaced distal radius fractures in the emergency department. Acta Orthop Belg. 2016. Aug; 82(2):203-209.

- Kapandji, A. Intra-focal pinning of fractures of the distal end of the radius 10 years later. Ann Chir Main. 1987;6(1):57–63. doi: 10.1016/s0753-9053(87)80011-x.

- Bales, J.G., Stern, P.J. Treatment strategies of distal radius fractures. Hand Clin. 2012;28(2):177–84. doi: 10.1016/j.hcl.2012.02.003.

- Jenkins, N.H., Mintowt-Czyz, W.J. Mal-union and dysfunction in Colles’ fracture. J Hand Surg (Br). 1988;13(3):291–3. doi: 10.1016/0266-7681(88)90090-3.

- Dzaja, I., MacDermid, J.C., Roth, J., Grewal, R. Functional outcomes and cost estimation for extra-articular and simple intra-articular distal radius fractures treated with open reduction and internal fixation versus closed reduction and percutaneous Kirschner wire fixation. Can J Surg. 2013;56(6): 378–384. doi: 10.1503/cjs.22712.

- Shyamalan, G., Theokli, C., Pearse, Y., Tennent, D. Volar locking plates versus Kirschner wires for distal radial fractures – a cost analysis study. Injury. 2009;40(12): 1279–81. doi: 10.1016/j.injury.2009.02.018.

- Chen, N.C., Jupiter, J.B. Current concepts review. Management of distal radial fractures. J Bone Jt Surg Am. 2007; 89(9):2051–2062. doi: 10.2106/JBJS.G.00020.

- Koval, K., Haidukewych, G.J., Service, B., Zirgibel, B.J. Controversies in the management of distal radius fractures. J Am Acad Orthop Surg. 2014;22:566–575. doi: 10.5435/JAAOS-22-09-566.

- Lichtman, D.M., Bindra, R.R., Boyer, M.I., Putnam, M.D., Ring, D., Slutsky, D.J., Taras, J.S., Watters 3rd, W.C., Goldberg, M.J., Keith, M., Turkelson, C.M., Wies, J.L., Haralson 3rd, R.H., Boyer, K.M., Hitchcock, K., Raymond, L. Treatment of distal radius fractures. J Am Acad Orthop Surg. 2010;18(3):180–189. doi: 10.5435/00124635-201003000-00007.

- Rayhack, J.M. The history and evolution of percutaneous pinning of displaced distal radius fractures. Orthop Clin North Am. 1993 Apr;24(2):287–300

- Naidu, S., Capo, J.T., Moulton, M., Ciccone 2nd, W., Radin, A. Percutaneous pinning of distal radius fractures: a biomechanical study. J Hand Surg. 1997; 22(2):252–257. doi: 10.1016/S0363-5023(97)80159-1.

- Kapandji, A. Internal fixation by double intrafocal plate. Functional treatment of non articular fractures of the lower end of the radius (author’s transl). Ann Chir. 1976;30(11–12):903–8.

- Epinette, J.A., Lehut, J.M., Cavenaile, M., Bouretz, J.C., Decoulx, J. Pouteau-Colles fracture: double-closed “basket-like” pinning according to Kapandji. Apropos of a homogeneous series of 70 cases. Ann Chir Main. 1982;1(1): 71–83. doi: 10.1016/s0753-9053(82)80047-1.

- Docquier, J., Soete, P., Twahirwa, J., Flament, A. Kapandji’s method of intrafocal nailing in Pouteau-Colles fractures. Acta Orthop Belg. 1982;48(5): 794–810.

- Kerboul, B., Le Saout, J., Lefevre, C., Miroux, D., Fabre, L., Le Noac’h, J.F., Rogero, J.M., Courtois, B. Comparative study of 3 therapeutic methods for Pouteau Colles’ fracture. Apropos of 97 cases. J Chir (Paris). 1986;123(6–7):428–34.

- Nonnenmacher, J., Kempf, I. Role of intrafocal pinning in the treatment of wrist fractures. Int Orthop. 1988;12(2):155–62.

- Nonnenmacher, J., Neumeier, K. Intrafocal wiring of fractures of the wrist joint. Handchir Mikrochir Plast Chir. 1987;19(2):67–70.

- Peyroux, L.M., Dunaud, J.L., Caron, M., Ben Slamia, I., Kharrat, M. The Kapandji technique and its evolution in the treatment of fractures of the distal end of the radius. Report on a series of 159 cases. Ann Chir Main. 1987;6(2): 109–22. doi: 10.1016/s0753-9053(87)80023-6.

- Greatting, M.D., Bishop, A.T. Intrafocal (Kapandji) pinning of unstable fractures of the distal radius. Orthop Clin North Am. 1993;24(2):301–7.

- Hoel, G., Kapandji, A. Osteosynthesis using intra-focal pins of anteriorly dislocated fractures of the inferior radial epiphysis. Ann Chir Main Memb Super. 1995;14(3):142–56. doi: 10.1016/s0753-9053(05)80312-6.

- Guichet, J.M., Moller, C.C., Daute,l G., Lascombes, P. A modified Kapandji procedure for Smith’s fracture in children. J Bone Joint Surg Br. 1997;79(5): 734–7. doi: 10.1302/0301-620x.79b5.7620.

- Fritz, T., Wersching, D., Klavora, R., Krieglstein, C., Friedl, W. Combined Kirschner wire fixation in the treatment of Colles fracture. A prospective, controlled trial. Arch Orthop Trauma Surg. 1999;119(3–4):171–8. doi: 10.1007/s004020050384.

- Strohm, P.C., Muller, C.A., Boll, T., Pfister, U. Two procedures for Kirschner wire osteosynthesis of distal radial fractures. A randomized trial. J Bone Joint Surg Am. 2004;86-A(12):2621–8. doi: 10.2106/00004623-200412000-00006.

- Handoll, H.H., Vaghela, M.V., Madhok, R. Percutaneous pinning for treating distal radial fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD006080. doi: 10.1002/14651858.CD006080.pub2.