Спирометрические и акустические показатели форсированного выдоха у женщин в условиях 9-суточной изоляции

Автор: Михайловская Анна Никитична

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель. Оценка вентиляционной функции у женщин в условиях изоляции. Материалы и методы. Исследование проводилось в рамках эксперимента «Луна - 2015». Обследование включало спирометрические тесты и регистрацию шумов форсированного выдоха (ФВ). Акустический метод эффективен для обнаружения обструктивных изменений в лёгких и ранее применялся в условиях 520-суточной изоляции, иммерсии, гипербарии. Проводилось обследование шести участниц изоляции (возраст 25-35 лет) и четырёх женщин контрольной группы (возраст 25-42 лет): два обследования до изоляции, на четвёртые и седьмые сутки изоляции, на третий день после выхода из изоляции. Параметры окружающей среды в гермообъекте в среднем соответствовали обычным условиям жилых помещений. Определяли ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС, МОС50, СОС25-75. Во время манёвра ФВ с помощью микрофона регистрировались шумы над трахеей и вычислялась акустическая длительность шумов Та. Анализировали динамику показателей в условиях изоляции и корреляции между спирометрическими показателями и Та. Результаты. Основные спирометрические показатели у женщин в течение всего эксперимента были в пределах нормы. Наблюдалось некоторое снижение ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС50, СОС25-75 на седьмые сутки изоляции. Уменьшение ФЖЕЛ было значимым по сравнению с контрольной группой, однако все указанные изменения не имели клинического значения. Установлена высокая корреляция между Та и отношением ОФВ1/ФЖЕЛ (индекс Тиффно), что соответствует данным предыдущих экспериментов. В среднем ухудшения бронхиальной проходимости во время изоляции не выявлено. Заключение. Пребывание в условиях 9-суточной изоляции не вызвало диагностически значимого ухудшения вентиляционной функции женщин. Полученные результаты подтвердили обоснованность применения акустического метода для мониторинга обструктивных нарушений, в т.ч. в условиях изменённой среды обитания.

Спирометрия, форсированный выдох, акустика лёгких, вентиляционная функция, дыхательные шумы, изоляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14113242

IDR: 14113242 | УДК: 612.216.1+612.216.2

Текст научной статьи Спирометрические и акустические показатели форсированного выдоха у женщин в условиях 9-суточной изоляции

Введение. Оценка функции внешнего дыхания является частью медицинского контроля, а также самостоятельным направлением исследований для выявления физиологических изменений у человека, находящегося в условиях изменённой среды обитания. В то же время проведение комплексной оценки респираторной функции в реальных, а не экспериментальных условиях сопряжено с рядом трудностей и не всегда целесообразно. Поиск простых и эффективных инструментов мониторинга вентиляционной функции лёгких остаётся актуальной задачей.

Акустический метод оценки вентиляционной функции был разработан в ТОИ ДВО

РАН и показал высокую эффективность при обнаружении изменений обструктивного характера, в т.ч. нерегистрируемых спирографией [1, 2]. Основным измеряемым показателем служит длительность шумов форсированного выдоха (ФВ), увеличение которой по сравнению с нормой является признаком обструкции. В отличие от спирометрии, акустический метод не требует калибровки датчиков и соблюдения специальных гигиенических условий, исключает воздушно-капельное инфицирование обследуемых.

Цель исследования. В настоящей работе проведена оценка вентиляционной функции у женщин во время 9-суточной изоляции в рамках научного эксперимента «Луна–2015», организованного на базе ГНЦ РФ – Института медико-биологических проблем РАН (ГНЦ РФ – ИМБП РАН). Изоляция в гермообъекте имитировала полёт женского экипажа к Луне. Представлены результаты обследований, особенностью которых была одновременная регистрация акустических и спирометрических параметров. Данная методика позволяет установить связь между акустической длительностью шумов ФВ и показателями спирометрии. Таким образом, цель исследования состояла в контроле вентиляционной функции во время изоляции и сравнении результатов, полученных этими методами.

Ранее акустический метод применялся в ГНЦ РФ – ИМБП РАН в условиях гипербарии и изменённого газового состава среды, в водной и сухой иммерсии, в 520-суточной изоляции (эксперимент «Марс-500») [3–8]. Однако одновременные спирометрические и акустические измерения и сопоставление полученных данных проводились пока только для иммерсионных экспериментов. Данные, полученные в условиях изоляции, необходимы для отработки методик контроля за состоянием экипажа, а также для обоснованного выбора оптимальных методов мониторинга в условиях изменённой среды, в т.ч. в длительных космических полётах.

Материалы и методы. В экспериментальную группу вошли шесть практически здоровых женщин – участниц 9-суточной изоляции в наземном экспериментальном комплексе ГНЦ РФ – ИМБП РАН. Программа исследований была одобрена комиссией по биоэтике ИМБП. Все обследуемые дали информированное согласие на проведение эксперимента. Средний возраст женщин составил 29,7±3,9 года (от 25 до 35 лет), средний рост – 162,5±8,9 см.

Параметры среды (давление, влажность, температура, газовый состав воздуха) во время изоляции в среднем соответствовали обычным условиям для жилых помещений, так как в комплексе осуществлялась естественная вентиляция.

До начала изоляции провели две серии фоновых обследований с 3-недельным интервалом. Участниц обучали правильному вы- полнению методик, так как во время изоляции все тесты выполнялись ими самостоятельно под контролем врача экипажа. Были проведены две серии исследований на 4-е и 7-е сут изоляции соответственно и одна серия – на 3-й день после её окончания (+3 сут). Дыхательные манёвры выполнялись в положении сидя. В каждой серии манёвр ФВ повторяли 5 раз (при необходимости больше, но не более 8 раз). Перед форсированной спирометрией два раза повторяли манёвр жизненной емкости легких (ЖЕЛ).

Контрольная группа состояла из четырёх женщин-добровольцев, которые во время эксперимента вели привычный образ жизни. Средний возраст в этой группе составил 32,7±9,0 года (от 25 до 42 лет), средний рост – 168,0±11,7 см. Обследования проводились в те же дни, что и в основной группе: первые три серии (две фоновых и на 4-е сут изоляции) у всех участниц контрольной группы, четвёртая серия (соответствующая 7-м сут изоляции) – у 3 чел. Последняя серия, соответствующая 3-м сут последействия, в контрольной группе не проводилась.

Обследование начиналось с тестов ЖЕЛ, после чего переходили к методике одновременной регистрации трахеальных шумов и скорости дыхательного потока во время ФВ. Обследуемый делал глубокий вдох, подключался к трубке датчика потока спирографа «Этон-01» («Этон», Россия) и выполнял манёвр ФВ. Так как во время изоляции прибор «Этон-01» находился в гермообъекте, спирометрия в контрольной группе в этот период проводилась на приборе Master Screen (Viasys Healthcare GmbH).

Аппаратура для регистрации акустических сигналов представляла собой USB-приставку к ноутбуку, состоящую из электретного микрофона со стетоскопической насадкой и звуковой карты. Перед началом ФВ обследуемый устанавливал микрофон на область гортани справа спереди от грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и до окончания записи удерживал его рукой, плотно прижимая к шее. Запись и анализ звуковых файлов проводились в программе SpectraPlus (вер.5.0, Sound Technology Inc, USA). Результаты оценивали по наилучшему манёвру ФВ с максимальными показателями суммы форсированной жизненной ёмкости лёгких (ФЖЕЛ) и объёма ФВ за 1-ю с (ОФВ1), удовлетворяющему критерию воспроизводимости: в лучших пробах ФЖЕЛ и ОФВ1 отличаются не более чем на 200 мл. Анализировали динамику следующих показателей: ФЖЕЛ, ОФВ1, пиковая объёмная скорость (ПОС), максимальные объемные скорости на уровнях 25, 50 и 75 % ФЖЕЛ (МОС25, МОС50, МОС75), средняя объёмная скорость выдоха на уровне 25–75 % ФЖЕЛ (СОС25–75), индекс Тиффно (отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ). Для интерпретации результатов использовалась шкала должных по Клементу, реализованная в спирографах «Этон» [9].

Длительность трахеальных шумов ФВ (Та) определяли для всех воспроизводимых попыток. Первичная обработка акустических сигналов включала оценку на слух для исключения записей, содержащих посторонние шумы. Сигналы пропускали через цифровой фильтр с центральной частотой 1,1 кГц и шириной 1,9 кГц; таким образом, анализ проводился в полосе 200 Гц – 2 кГц. Значения Та определяли по падению уровня сигнала до максимального уровня фоновых шумов в условиях эксперимента – 60–70 дБ.

Статистический анализ выполнялся в пакете Statistica 8.0 (StatSoft, Inc). Значимыми считали различия при р<0,05. Динамику показателей в сериях измерений оценивали по тесту Фридмана. При выявлении значимых различий серии сравнивали по критерию Уилкоксона, с контрольной группой – по критерию Манна–Уитни.

Результаты и обсуждение. Статистический анализ показал отсутствие значимых различий по всем исходным показателям между экспериментальной и контрольной группами. В контрольной группе значимых изменений акустических и спирометрических показателей во время эксперимента выявлено не было.

Исходные (фоновые) значения основных объёмно-скоростных показателей спирометрии у всех женщин были в пределах нормы. У участниц изоляции ЖЕЛ составила 85– 114 %, ФЖЕЛ – 79–121 %, ОФВ1 – 82–120 %, ПОС – 84–130 % от должных. Во время изоляции и после неё эти показатели также не выходили за пределы нормальных значений. Значения МОС25 у всех женщин также были в норме и составили 70–130 % от должных.

В табл. 1 представлены индивидуальные величины ЖЕЛ всех обследованных женщин.

Таблица 1

Величины ЖЕЛ участниц экспериментальной (exp) и контрольной (control) групп, л

|

Группа |

ФОН1 |

ФОН2 |

4 СУТ |

7 СУТ |

+3 СУТ |

Должн. |

Повт.% |

|

1 exp |

3,61 |

3,69 |

3,59 |

3,44 |

3,40 |

3,31 |

2,2 |

|

2 exp |

3,10 |

3,33 |

3,12 |

3,10 |

3,08 |

3,66 |

7,4 |

|

3 exp |

4,23 |

4,83 |

4,62 |

4,67 |

4,58 |

4,23 |

14,8 |

|

4 exp |

3,87 |

3,93 |

3,73 |

3,78 |

3,62 |

3,63 |

1,6 |

|

5 exp |

3,71 |

3,51 |

3,53 |

3,51 |

3,34 |

3,31 |

5,4 |

|

6 exp |

3,35 |

3,79 |

3,61 |

3,54 |

3,54 |

3,62 |

13,1 |

|

1 control |

3,31 |

3,35 |

3,61 |

3,77 |

1,2 |

||

|

2 control |

3,87 |

3,94 |

4,18 |

4,01 |

3,99 |

1,8 |

|

|

3 control |

3,59 |

3,49 |

3,77 |

3,71 |

3,13 |

2,8 |

|

|

4 control |

5,42 |

5,31 |

5,54 |

5,32 |

4,25 |

2,0 |

Примечание. Повт.% – повторяемость показателя по данным двух фоновых обследований.

У 3 участниц изоляции повторяемость ЖЕЛ в фоновых обследованиях оказалась низкой: колебания показателя превысили нормативное значение 6,8 % [9, 10], при этом ЖЕЛ, измеренная во 2-м фоновом обследовании, была выше, чем в других сериях. Такая же динамика наблюдалась у 2 других участниц. Таким образом, у 5 женщин экспериментальной группы ЖЕЛ во 2-м фоновом обследовании была выше, чем в последующих сериях. В среднем увеличение составило 5– 7 %, что находится в пределах нормальной вариабельности и не имеет диагностического значения [10]. Однако объяснить значительные индивидуальные изменения на основе имеющихся данных не представляется возможным. Так как 2-е фоновое обследование проводилось незадолго до старта изоляции – на этапе окончательного отбора участниц, на результаты могли повлиять в т.ч. и психологические факторы.

В экспериментальной группе не выявлено значимой динамики ПОС, ОФВ1/ФЖЕЛ и акустической длительности шумов ФВ, однако получены значимые изменения ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС50, СОС25–75 (тест Фридмана). Наблюдалось снижение ряда показателей ФВ на 7-е сут изоляции (в скобках указана разница в средних по группе): ФЖЕЛ (7 %),

ОФВ1 (5,5 %) по сравнению с 4-ми сут изоляции; ОФВ1 (6,5 и 10 %), МОС50 (16 и 15 %), СОС25–57 (14 и 15 %) по сравнению с данными 1-го и 2-го фоновых обследований соответственно; МОС50 (16 %), СОС25–75 (12,6 %) по сравнению с последействием.

Кроме того, значения ОФВ1 при 2-м фоновом обследовании были значимо выше (максимально на 10 %), чем в остальных сериях, что аналогично изменениям, полученным для ЖЕЛ.

Обнаруженные изменения средних показателей не превышают установленный диапазон повторяемости и не имеют клинического значения [10]. В то же время синхронные изменения в экспериментальной группе могут косвенно указывать на наличие факторов, влиявших на результаты тестов.

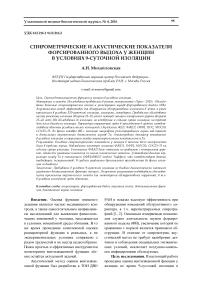

Сравнение величин относительных изменений с изменениями, полученными в соответствующих сериях у контрольной группы, показало, что значимым является только снижение ФЖЕЛ на 7-е сут изоляции по сравнению с 4-ми сут (р=0,019). Таким образом, можно говорить о некотором влиянии условий пребывания в изоляции на данный показатель. Динамика ФЖЕЛ в ходе эксперимента показана на рис. 1.

Рис. 1. Динамика ФЖЕЛ у женщин – участниц изоляции (слева) и снижение ФЖЕЛ на 7-е сут изоляции по сравнению 4-ми сут (справа).

Представлены медианы, 25–75 % интервалы, минимальные и максимальные значения. Показатели даны в процентах от должных

Несмотря на то что, по данным мониторинга, параметры среды в гермообъекте во время изоляции находились в пределах допустимых норм, многие участницы отмечали появление дискомфорта, связанного с повышенной сухостью воздуха. Также нельзя исключить возможность локального ухудшения параметров среды в отдельных отсеках комплекса. Эти факторы могли повлиять на точность выполнения дыхательных манёвров, в т.ч. на способность выполнить полный вдох и максимальный выдох.

Одним из критериев правильности выполнения дыхательных манёвров являются близкие значения показателей ЖЕЛ и ФЖЕЛ. Во время изоляции тесты спокойного дыхания и манёвр ФВ проводились в одни и те же дни, но в разное время, поэтому непосредственное сравнение показателей не вполне кор- ректно. Тем не менее следует отметить, что на 7-е сут изоляции у половины женщин наблюдалось значительное превышение ЖЕЛ над ФЖЕЛ – на 270, 410 и 460 мл, что может говорить о неправильной технике выполнения ФВ. Подобная ситуация наблюдалась во время 2-го фонового обследования: у трёх участниц ЖЕЛ больше ФЖЕЛ на 300, 300 и 500 мл, однако в последнем случае причиной различий могли быть простудные явления, отмеченные участницами и затруднявшие выполнение манёвра ФВ.

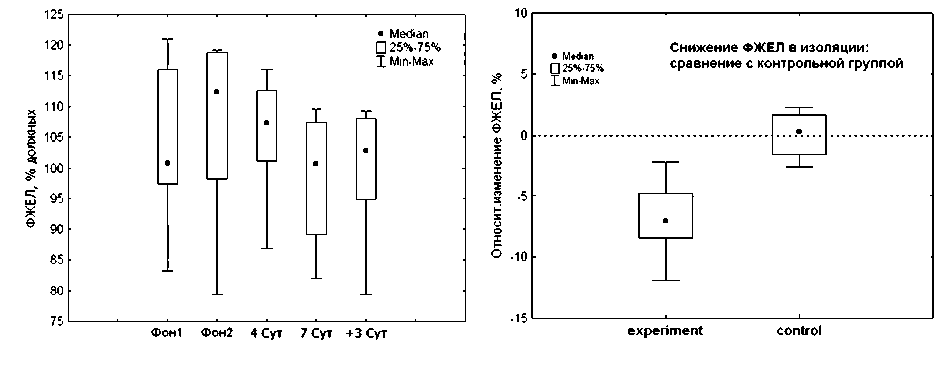

На рис. 2 показана групповая динамика акустической длительности трахеальных шумов ФВ и индекса ОФВ1/ФЖЕЛ во всех сериях эксперимента. В среднем по группе ухудшения бронхиальной проходимости во время изоляции не выявлено.

Рис. 2. Групповая динамика Та и индекса Тиффно в экспериментальной группе.

Представлены медианы, 25–75 % интервалы, минимальные и максимальные значения. Значимых изменений не выявлено

Индекс Тиффно у 7 участниц был в пределах 82–97 % во всех сериях обследований. У 3 женщин отмечалось некоторое снижение индекса в пределах условной нормы – до 74– 82 %. За границу нарушений принимали значение индекса Тиффно, равное 70 % [9, 10].

Начиная со второго фонового обследования у одной участницы изоляции отмечено снижение до границ условной нормы показателей МОС50 и МОС75 (55–65 % от должных) и индекса Тиффно (74–77 % от должных). Наиболее низкие значения МОС50, МОС75, СОС25–75 (менее 60 %) наблюдались на 7-е сут изоляции, тогда как в периоде последействия эти показатели выросли почти до исходных цифр – в среднем до 70 %. Также у этой участницы наблюдалось заметное увеличение длительности трахеальных шумов ФВ во время изоляции и в периоде последействия – до 2,5–3,0 с. Такие изменения могут говорить о некотором ухудшении вентиляции, не связанном с пребыванием в гермообъекте.

У двух женщин из контрольной группы относительно низкие значения индекса Тиффно (менее 75–80 %) также коррелировали с повышенной длительностью шумов ФВ (Та более 2 с).

В табл. 2 приведены результаты расчёта коэффициента корреляции Спирмена между акустической длительностью трахеальных шумов ФВ и показателями спирометрии. Для анализа использовались данные всех участниц по всем сериям эксперимента.

Таблица 2

Коэффициент корреляции Спирмена между длительностью трахеальных шумов ФВ и показателями спирометрии

|

ФЖЕЛ |

ОФВ1 |

ПОС |

МОС25 |

МОС50 |

МОС75 |

СОС25–75 |

ОФВ1/ФЖЕЛ |

Тфжел |

|

|

r |

0,369 |

0,062 |

0,315 |

-0,139 |

-0,380 |

-0,788 |

-0,682 |

-0,827 |

0,760 |

|

p |

0,013 |

0,686 |

0,035 |

0,364 |

0,010 |

0,0004 |

0,0001 |

0,0001 |

0,0004 |

Примечание. Тфжел – время форсированного выдоха.

Высокая корреляция наблюдалась между Та и МОС75, СОС25–75 и Тфжел. Наиболее значима обратная зависимость между длительностью шумов ФВ и индексом ОФВ1/ФЖЕЛ (r=-0,83), что совпадает с результатами, полученными нами ранее в иммерсионных экспериментах [4]. Таким образом, можно ожидать, что относительное увеличение длительности шумов ФВ коррелирует с уменьшением соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ и является диагностическим признаком ухудшения бронхиальной проходимости.

Заключение. Основные спирометрические показатели ФВ (ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС) и ЖЕЛ участниц эксперимента до, после и во время изоляции в гермообъекте находились в пределах индивидуальных норм, установленных для здоровых женщин.

По сравнению с контрольной группой, у участниц изоляции наблюдалось статистически значимое уменьшение ФЖЕЛ на 7-е сут изоляции по сравнению с 4-ми сут. Также обнаружено относительное снижение ОФВ1, МОС50, СОС25–75 на 7-е сут изоляции, но по сравнению с контрольной группой эффект не был значимым. Все изменения находились в пределах установленной повторяемости показателей и не имеют клинического значения. Возможно, локальное ухудшение параметров среды в гермообъекте (духота или сухость воздуха, которую отмечали некоторые участницы) затрудняло выполнение дыхательных тестов, что привело к занижению объёмноскоростных показателей, в наибольшей степени зависящих от приложенного усилия и точности выполнения манёвров.

По результатам обследований, в экспериментальной группе не выявлено значимых изменений акустической длительности шумов ФВ и индекса Тиффно; таким образом, пребывание в условиях изоляции не привело к ухудшению бронхиальной проходимости. Статистический анализ данных подтвердил высокую корреляцию между длительностью шумов ФВ и ОФВ1/ФЖЕЛ. Акустический метод можно использовать в качестве базового контроля вентиляционной функции в различных условиях изменённой среды обитания.

Автор благодарит всех участниц эксперимента «Луна – 2015», его организаторов, а также Ю.А. Попову за помощь в подготовке и проведении исследований.

Список литературы Спирометрические и акустические показатели форсированного выдоха у женщин в условиях 9-суточной изоляции

- Коренбаум В.И., Почекутова И.А., Кулаков Ю.В. Способ диагностики нарушений бронхиальной проходимости. Патент РФ № 2212186; 2003.

- Коренбаум В.И., Почекутова И.А., Костив А.Е., Тагильцев А.А. Акустическая диагностика бронхиальной обструкции на основе анализа трахеальных шумов форсированного выдоха. Альманах клинической медицины. 2008; 17 (1): 187-190.

- Почекутова И.А., Коренбаум В.И., Агапов Я.В. Акустические и спирометрические показатели функции внешнего дыхания у водолазов, использующих замкнутые кислородные системы. Военно-медицинский журнал. 2006; 327 (3): 58-61.

- Михайловская А.Н., Осипова А.А., Дьяченко А.И. Акустические и спирометрические показатели шумов форсированного выдоха в условиях 5-суточной сухой иммерсии. Авиакосмическая и экологическая медицина. 2011; 47 (6): 32-36.

- Дьяченко А.И., Михайловская А.Н., Осипова А.А. и др. Трахеальные шумы форсированного выдоха в условиях водной иммерсии. Сб. матер. III Евразийского конгресса по медицинской физике и инженерии «Медицинская физика -2010». М.: МГУ; 2010; 3: 195-197.

- Дьяченко А.И., Шулагин Ю.А., Осипова А.А. и др. Связь между продолжительностью шумов и параметрами механики форсированного выдоха при нормальном и повышенном давлениях. Сб. трудов XX сессии Российского акустического общества. М.: ГЕОС; 2008; 3: 153-157.

- Дьяченко А.И., Коренбаум В.И., Шулагин Ю.А., Осипова А.А., Попова Ю.А., Кирьянова Е.В., Костив А.Е., Михайловская А.Н., Мокерова Е.С., Шин С.Н., Почекутова И.А. Влияние измененных газовых сред на акустические параметры форсированного выдоха человека. Физиология человека. 2012; 38 (1): 92-98.

- Дьяченко А.И., Коренбаум В.И., Михайловская А.Н., Осипова А.А., Суворов А.В., Шин С.Н., Почекутова И.А. Динамика продолжительности трахеальных шумов форсированного выдоха в условиях изоляции у испытателей -участников программы «МАРС-500». Физиология человека. 2014; 40 (1): 96.

- Клемент Р.Ф., Зильбер Н.А., сост. Функционально-диагностические исследования в пульмонологии. Методические рекомендации. СПб.: СПбМИ им. ак. И.П. Павлова; 1993. 47.

- Перельман Ю.М., Приходько А.Г. Спирографическая диагностика нарушений вентиляционной функции лёгких: пособие для врачей. Благовещенск: Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания; 2009. 32 с.