Спонтанный разрыв сухожилия длинного разгибателя большого пальца после накостного остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости

Автор: Максимов Б.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 1 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе представлено клиническое наблюдение спонтанного разрыва сухожилия длинного разгибателя большого пальца, произошедшего после консолидации перелома дистального метаэпифиза лучевой кости в условиях накостного остеосинтеза волярной пластиной с угловой стабильностью, и его успешное хирургическое лечение.

Спонтанный разрыв, сухожилие длинного разгибателя большого пальца, остеосинтез, осложнение, дистальный метаэпифиз лучевой кости

Короткий адрес: https://sciup.org/140293872

IDR: 140293872

Текст научной статьи Спонтанный разрыв сухожилия длинного разгибателя большого пальца после накостного остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости

Повреждения и даже разрывы сухожилий разгибателей кисти и пальцев нередко сопутствовали накостному остеосинтезу переломов дистального метаэпифиза лучевой кости (ДМЭЛК), когда эти операции выполняли посредством тыльных пластин [1]. Это не могло не вызывать беспокойства хирургов и поспособствовало поиску путей решения данных проблем, кои и были найдены в смене философии накостного остеосинтеза ДМЭЛК в сторону популяризации применения ладонных хирургических доступов и ладонных фиксаторов [2]. И несмотря на то, что в дальнейшем в литературе появлялись сообщения о более современных и «деликатных» тыльных фиксаторах, не столь агрессивных в отношении сухожилий разгибателей кисти и пальцев и демонстрирующих схожие результаты по количеству осложнений с ладонными фиксаторами [3], появление последних изменило философию накостного остеосинтеза ДМЭЛК раз и навсегда.

В то же время изменились частота и структура осложнений хирургического лечения переломов ДМЭЛК [4]. Однако при этом в литературе продолжают обсуждаться осложнения со стороны сухожилий-разгибателей, по-прежнему возникающие, несмотря на замену «посадочного места» фиксатора, и достигающие по разным данным от 4,4 до 8,6% [5].

Наиболее часто вовлекаемым в различного рода осложнения сухожилием в результате накостного остеосинтеза ДМЭЛК волярными пластинами является сухожилие длинного разгибателя большого пальца [5; 6]. Более того, это же сухожилие наиболее часто спонтанно разрывается в отдаленном периоде травмы и послеоперационного периода, в том числе и без каких-либо клинических предвестников [7].

Пациентка З., 41 год. В результате падения на улице с упором на правую кисть получила травму — закрытый перелом дистального метаэпифиза лучевой кости правого предплечья со смещением отломков. По направлению травмпункта, после

Максимов Б.И.

СПОНТАННЫЙ РАЗРЫВ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОГО РАЗГИБАТЕЛЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПОСЛЕ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

оказания первой помощи, пострадавшая обратилась в отделение травматологии и ортопедии ГКБ №29 имени Н.Э. Баумана, где после дообследования, учитывая нестабильный характер перелома, было принято решение о выполнении хирургического вмешательства — остеосинтеза ДМЭЛК волярной пластиной с угловой стабильностью. Послеоперационный период протекал без особенностей, через 14 суток были сняты швы и начата функциональная реабилитация. Через месяц после операции пациентка вернулась на работу, которая в силу своей специфики позволяла это сделать безболезненно в столь ранние сроки. Однако, спустя

Рис. 2. Рентгенограммы правого лучезапястного сустава через 3,5 месяца после операции.

-

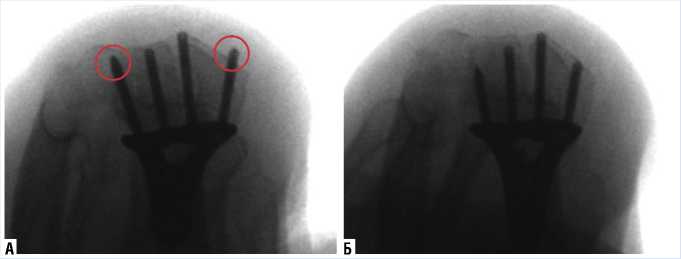

3, 5 месяца после операции пациентка Рис. 3. Интраоперационная тангенциальная проекция: А — выявлено выстояние винтов за кортикаль- повторно обратилась к нам с жалобами ную тыльную пластинку ДМЭЛК; Б — винты заменены более короткими.

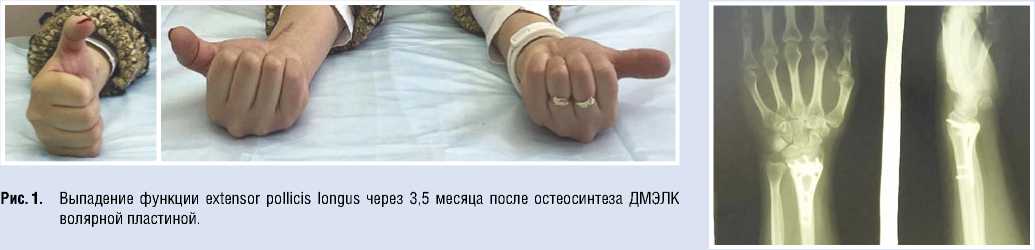

на невозможность самостоятельного разгибания большого пальца, возникшую среди полного благополучия после чистки автомобиля от снега снегоуборочной щеткой. При клиническом осмотре был диагностирован разрыв сухожилия длинного разгибателя большого пальца правой кисти (Рис. 1).

Рентгенологическое исследование правого лучезапястного сустава продемонстрировало консолидацию перелома ДМЭЛК правого предплечья, одновременно посеяв сомнения касательно адекватности длины одного из винтов, установленных в метаэпифиз (Рис. 2).

Нами были подняты архивные данные пациентки с интраоперационными снимками, сделанными посредством электронно-оптического преобразователя, по результатам изучения которых, было выявлено, что в процессе операции проводился тщательный рентгенологический контроль, в том числе с применением тангенциальной проекции для исключения некорректности длины установленных винтов, все винты, выступающие за тыльную кортикальную пластинку ДМЭЛК, были заменены (Рис. 3).

Учитывая характер выполненной операции, данные рентгенографии и доподлинно известные потенциальные осложнения накостного остеосинтеза ДМЭЛК волярными пластинами, с це-

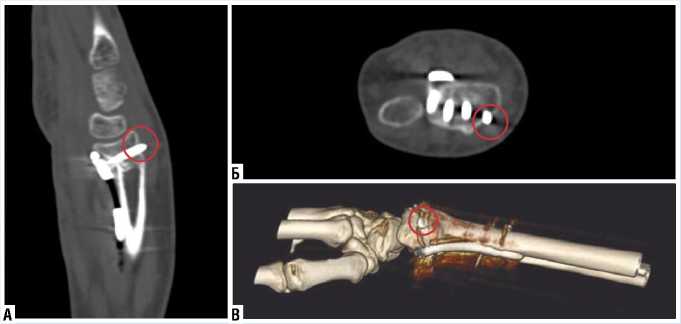

Рис. 4. КТ (А, Б) с 3D-реконструкцией (В) правого лучезапястного сустава пациентки, выполненная через 3,5 месяца после остеосинтеза.

лью их исключения либо подтверждения, была произведена КТ с 3D-реконструкци-ей, по результатам которой в проекции III сухожильного компартмента разгибателей, то есть в проекции сухожилия длинного разгибателя большого пальца, было выявлено значительное выстояние одного из винтов за пределы тыльной кортикальной пластинки лучевой кости (Рис. 4).

Пациентке было разъяснено, что причиной спонтанного разрыва сухожилия и выпадения функции разгибания большого пальца послужило перетира- ние сухожилия выступающим в область его ложа винтом. Была объяснена и необходимость реконструктивно-пластической операции для восстановления утраченной функции этого сухожилия. Однако, пластика сухожилия требовала и устранения первопричины — удаления или замены винта более коротким. В то же время, учитывая сроки с момента операции, данные рентгенографии и КТ, подтвердившие консолидацию перелома, а также исходный настрой пациентки на удаление всей металлоконструкции в будущем, с целью сокращения количества

Максимов Б.И.

СПОНТАННЫЙ РАЗРЫВ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОГО РАЗГИБАТЕЛЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПОСЛЕ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

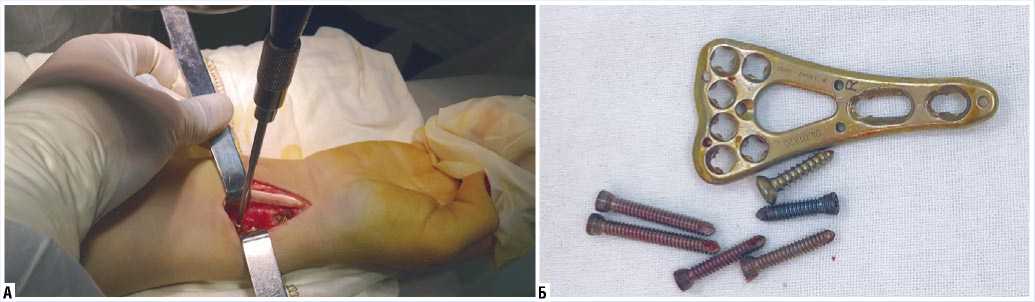

Рис. 5. Удаление металлоконструкции (А) и внешний вид удаленных имплантов (Б).

операций было принято решение об удалении пластины и всех винтов (Рис. 5) с последующей реконструктивно-пластической операцией на сухожилии в одну хирургическую сессию.

Восстановление функции разгибания большого пальца правой кисти было произведено путем транспозиции сухожилия собственного разгибателя ука- зательного пальца на место сухожилия длинного разгибателя большого пальца. Для этого через продольный разрез по тыльной поверхности правой кисти в области основания I пястной кости было выделено сухожилие длинного разгибателя большого пальца дистальнее места его разрыва (Рис. 6), после зтого из разреза в области головки II пястной кости было выделено, отсечено и подкожно перемещено к мобилизованному концу сухожилия длинного разгибателя большого пальца сухожилие собственного разгибателя указательного пальца (Рис. 7). Выполнен шов сухожилий по Пульвертафту (Рис. 8), швы на кожу, наложена гипсовая лонгета в положении полного разгибания большого пальца (Рис. 9).

Рис. 7. Выделение, мобилизация (А) и подкожное перемещение сухожилия собственного разгибателя указательного пальца (Б).

Рис. 6. Выделение и мобилизация сухожилия длинного разгибателя большого пальца дистальнее места разрыва.

Рис. 8. Шов сухожилия по Пульвертафту.

Рис. 9. Послеоперационная иммобилизация гипсовой лонгетой в положении полного разгибания большого пальца.

Максимов Б.И.

СПОНТАННЫЙ РАЗРЫВ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОГО РАЗГИБАТЕЛЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПОСЛЕ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

Рис. 10. Функциональный результат через 3 недели после пластики сухожилия длинного разгибателя большого пальца. Отмечается восстановление активного разгибания.

В послеоперационном периоде в течение 3-х недель проводилась режимная иммобилизация съемным ортезом, после чего пациентка явилась на контрольный осмотр, где было установлено полное восстановление активного разгибания большого пальца правой кисти (Рис. 10).

Обсуждение

Еще совсем недавно общепризнанным методом внутренней фиксации переломов ДМЭЛК со смещением отломков считался остеосинтез тыльными пластинами, обеспечивающий механически стабильную фиксацию. Однако несмотря на все преимущества достигаемой подобным способом фиксации перелома, близость расположения сухожилий разгибателей кисти и пальцев к устанавливаемой пластине зачастую вызывала конфликт между ними, проявляющийся ирритативным синдромом со стороны сухожилий, а в некоторых случаях — заканчивалась спонтанным разрывом последних в отдаленном периоде. Таким образом, достигнутые успехи в остеосинтезе переломов ДМЭЛК (прежде всего в достигаемой стабильности фиксации), были несколько омрачены значительным количеством получаемых осложнений [1; 3].

Проведенные в последующем доработки дизайна фиксаторов, создание более современных пластин с угловой стабильностью, реализовалось в появлении металлоконструкций, обеспечивающих возможность жесткой стабильной фиксации переломов ДМЭЛК с ладонной стороны лучевой кости, исключающей при этом и прямой контакт между сухожилиями и имплантами. Это явилось поистине революционным прорывом в хирургическом лечении переломов ДМЭЛК, поскольку помимо надежной фиксации (даже в условиях остеопороза), открывало двери для ранней мобилиза- ции поврежденной конечности и смежных суставов [2].

Однако несмотря на исключение прямого контакта между сухожилиями тыльной поверхности предплечья и устанавливаемой пластиной, и после операций накостного остеосинтеза ДМЭЛК волярными пластинами осложнения со стороны сухожилий разгибателей кисти и пальцев продолжают регистрироваться и широко обсуждаться профильными специалистами [3–5; 8; 9]. При этом частота подобных осложнений увеличивается параллельно увеличивающемуся количеству выполняемых операций [6]. Стоит подчеркнуть, что значительное количество мягкотканых анатомических структур, соседствующих с ДМЭЛК, является тем определяющим фактором, влияющим на возможность возникновения и пестроту палитры осложнений накостного остеосинтеза ДМЭЛК, которые, порой, могут быть даже более серьезными, чем сам перелом [4].

Первое описание разрыва сухожилия длинного разгибателя большого пальца после перелома ДМЭЛК относится к далекому 1876 году [10]. Этиология подобных разрывов в те времена была причиной ярых споров в научной среде: часть исследователей декларировала главной причиной перетирание сухожилия о формирующуюся костную мозоль. Однако наблюдение того, что подавляющее большинство подобных разрывов происходило у пациентов с переломами ДМЭЛК без смещения отломков, заставило пересмотреть этиологию данной проблемы. Появилась точка зрения, согласно которой в происхождении разрывов сухожилия длинного разгибателя большого пальца комбинировано играют роль непосредственная травма сухожилия в момент перелома кости и вторичные ишемические изменения в сухожилии, обусловленные его сдавлением в интакт- ном сухожильном компартменте [6; 9]. В дальнейшем, с развитием накостного остеосинтеза ДМЭЛК волярными пластинами, главенствующая роль в возникновении разрывов сухожилия длинного разгибателя большого пальца большинством специалистов стала отводиться ятрогенным причинам — конфликту «винт-сухожилие», как результат некорректно подобранной хирургом длины устанавливаемого винта [11].

С тех пор в литературе регулярно появляются сообщения о подобных осложнениях со стороны сухожилий разгибателей кисти и пальцев и, прежде всего, сухожилия длинного разгибателя большого пальца [6], разрывы которого, в том числе и без каких-либо клинических предвестников, после накостного остеосинтеза ДМЭЛК волярными пластинами достигают 8,6% [7].

Вызывает интерес тот факт, что наиболее частой локализацией повреждения и разрывов сухожилия длинного разгибателя большого пальца после накостного остеосинтеза ДМЭЛК воляр-ными пластинами является область его прилегания к бугорку Листера. H. Clement с соавторами в своем анатомическом исследовании объясняют это вариабельностью как высоты бугорка Листера, так и глубины, прилегающей к нему борозды, в которой располагается сухожилие длинного разгибателя большого пальца, что затрудняет интраоперационную оценку устанавливаемого в этой области винта [12].

В настоящее время основными причинами спонтанных разрывов сухожилия длинного разгибателя большого пальца после накостного остеосинтеза ДМЭЛК волярными пластинами принято считать: повреждение сухожилия сверлом в процессе предриллинга костного канала под винт, протрузию винта в сухожильный компартмент и развитие конфликта «винт-сухожилие» при некорректном выборе длины устанавливаемого винта, перетирание сухожилия об острый костный край/костную мозоль и, наконец, разрывы, обусловленные нарушением трофики сухожилия, как результат его сдавления в сухожильном компартменте при переломах без смещения отломков и сохранении целостности удерживателя сухожилий-разгибателей [6]. И все же главной причиной подобного осложнения большинством специалистов признается конфликт сухожилия с винтом, индуцирующий хроническое воспаление и постепенную дегенерацию затронутого сухожилия [9; 13].

Максимов Б.И.

СПОНТАННЫЙ РАЗРЫВ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОГО РАЗГИБАТЕЛЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПОСЛЕ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

Заметим, что в нашем наблюдении пациентка не имела клинических проявлений до момента самого разрыва, однако, это не всегда так.

T. Sugun и соавт. сообщают, что из 46 пациентов, прооперированных по поводу переломов ДМЭЛК волярными пластинами, у 14 в послеоперационном периоде были выявлены проблемы со стороны сухожилий-разгибателей: 12 из них имели клиническую картину теносиновита длинного разгибателя большого пальца, у одного произошел спонтанный разрыв этого сухожилия и еще у одного пациента — частичный разрыв сухожилия длинного разгибателя большого пальца [11]. Схожие данные приводят и R. Arora и соавт.: среди 141 пациента, прооперированного волярными пластинами по поводу перелома ДМЭЛК, у 5,3% были диагностированы осложнения со стороны сухожилий разгибателей, при этом у подавляющего большинства имелись выраженные клинические признаки теносиновита и лишь у 2 разрыв сухожилия произошел спонтанно [5]. В обоих исследованиях заключается, что продолжающаяся ирритация сухожилий выступающим винтом является главной причиной развития теносиновита длинного разгибателя большого пальца и неминуемо, при отсутствии активных действий со стороны хирургов, приводит к разрыву сухожилия в отдаленном периоде после операции.

P. Rhee и соавт. для исключения ятрогенных повреждений сухожилий разгибателей кисти и пальцев и последующих функциональных проблем в послеоперационном периоде советуют в процессе рассверливания канала под винт следить за тем, чтобы сверло не выходило за пределы тыльного кортикального слоя ДМЭЛК, а винты для фиксации дистального костного отломка использовать строго монокортикальные [7].

Биомеханические исследования, проведенные in vitro L. Wall и соавт., продемонстрировали, что установка винтов длиной около 75% от общей длины просверленных в метаэпифизе каналах абсолютно не сказывается на механической стабильности фиксации перелома ДМЭЛК [14]. Схожие данные на кадавер-ном материале были получены в исследовании S. Baumbach и соавт. [15].

Стоит заметить, что в силу сложной геометрии тыльной поверхности ДМЭЛК оценка длины устанавливаемых в метаэпифиз винтов и выявление их протрузии в разгибательные сухожильные компартменты могут быть затруднены даже при использовании интраоперационного рентгенологического контроля. Ограниченность пространства в этих компартментах при проникновении в них винтов неизбежно будет приводить к их конфликту с сухожилиями, вызывая теносиновиты или даже спонтанные разрывы последних с выпадением функции одного из разгибателей [5].

Ряд авторов указывает на необходимость интраоперационного применения дополнительных рентгенологических проекций, отмечая, что стандартно используемые передне-задняя и боковая проекции не могут достоверно оценивать длину винтов, устанавливаемых в процессе остеосинтеза [13; 16].

L. Haug и соавт. в экспериментальном исследовании даже приходят к заключению о сопоставимости результатов интраоперационного применения дополнительной тангенциальной проекции с результатами КТ по части выявления выступающих за тыльную кортикальную пластинку винтов [17]. Подобная тактика в отношении оценки устанавливаемых винтов позволяет на этапе операции выявлять и заменять до 20% некорректно подобранных винтов, значительно снижая количество дальнейших ревизионных вмешательств и финансовую нагрузку на систему здравоохранения [13; 17].

В то же время S. Maschke с соавторами, на основании результатов своего кадаверного исследования, сообщают о невозможности полного исключения выступания винтов в область сухожильных компартментов даже при интраоперационном использовании мультипроекци-онных контрольных снимков [16], что подтверждается и нашим клиническим наблюдением — выявленные интраоперационно при помощи тангенциальной проекции винты, перфорирующие тыльный кортикальный слой ДМЭЛК, были заменены. Однако это не предотвратило развития осложнения, потребовавшего реконструктивного вмешательства.

Оптимальным методом хирургического лечения разрывов сухожилия длинного разгибателя большого пальца кисти, среди которых упоминаются и первичный шов, и даже пересадка сухожилия, остается транспозиция, позволяющая добиваться максимально высоких функциональных результатов. M. Lemmen и со-авт. показали, что наиболее подходящим для пластики поврежденного сухожилия длинного разгибателя большого пальца кисти является сухожилие собственного разгибателя указательного пальца [18]. К схожим заключениям в своих независимых работах пришли и H. Zhan, а также X. Zheng и соавт. [19; 20]. Эта операция является достаточно простой в техническом плане и, кроме того, в абсолютном большинстве случаев не влияет на функцию разгибания указательного пальца [6]. Результаты подобного подхода наглядно подтверждаются и нашим клиническим наблюдением.

Заключение

Представленное клиническое наблюдение наглядно демонстрирует возможность развития спонтанного разрыва сухожилия длинного разгибателя большого пальца в отдаленном периоде после остеосинтеза ДМЭЛК. Интраоперационная диагностика пенетрации тыльного кортикального слоя ДМЭЛК устанавливаемыми при накостном остеосинтезе винтами является наиболее эффективной превентивной мерой для снижения частоты осложнений со стороны сухожилий разгибателей кисти и пальцев. Стандартно применяемые передне-задняя и боковая рентгенологические проекции не дают адекватного представления об истинном положении винтов и их длине вследствие сложной геометрии тыльной поверхности дистального отдела лучевой кости. Именно поэтому интраоперационное применение дополнительных рентгенологических проекций является обязательным. Стоит особенно отметить, что несмотря на доказанную результативность применения такого подхода, полностью исключать вероятность развития ятрогенного конфликта «винт-сухожилие», к сожалению, нельзя. Еще одним профилактическим путем может быть использование монокортикальных винтов для фиксации дистального отломка лучевой кости, предотвращающее пенетрацию тыльного кортикального слоя ДМЭЛК в принципе. Однако это допустимо только при условии механической стабильности остеосинтеза. Стабильность фиксации перелома должна оставаться главной целью операции и не компрометироваться в попытке снизить риски осложнений со стороны сухожилий-разгибателей.

Транспозиция сухожилия собственного разгибателя указательного пальца является эффективным способом хирургического лечения разрывов сухожилия длинного разгибателя большого пальца кисти, позволяющая добиваться максимально высоких функциональных результатов.

Максимов Б.И.

СПОНТАННЫЙ РАЗРЫВ СУХОЖИЛИЯ ДЛИННОГО РАЗГИБАТЕЛЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПОСЛЕ НАКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов (The author declare no conflict of interest).

Список литературы Спонтанный разрыв сухожилия длинного разгибателя большого пальца после накостного остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости

- Herron M, Faraj A, Craigen MA. Dorsal plating for displaced intra-articular fractures of the distal radius. Injury. 2003; 34(7): 497-502. doi:10.1016/s0020-1383(02)00190-0.

- Orbay JL, Fernandez DL. Volar fixation for do-rsally displaced fractures of the distal radius: a preliminary report. J Hand Surg Am. 2002; 27(2): 205-15. doi:10.1053/jhsu.2002.32081.

- Yu YR, Makhni MC, Tabrizi S, Rozental TD, Mundanthanam G, Day CS. Complications of low-profile dorsal versus volar locking plates in the distal radius: a comparative study. J Hand Surg Am. 2011; 36(7): 1135-41. doi:10.1016/ j.jhsa.2011.04.004.

- Asadollahi S, Keith PP. Flexor tendon injuries following plate fixation of distal radius fractures: a systematic review of the literature. J Orthop Traumatol. 2013; 14(4): 227-234. doi: 10.1007/s10195-013-0245-z.

- Arora R, Lutz M, Hennerbichler A, Krappinger D, Espen D, Gabl M. Complications following internal fixation of unstable distal radius fracture with a palmar locking-plate. J Orthop Trauma. 2007; 21(5): 316-22. doi:10.1097/ B0T.0b013e318059b993.

- Azzi AJ, Aldekhayel S, Boehm KS, Zadeh T. Tendon rupture and tenosynovitis following internal fixation of distal radius fractures: a systematic review. Plastic and Reconstructive Surgery. 2017; 139(3): 717e-724e. doi: 10.10-97/prs.0000000000003076.

- Rhee PC, Dennison DG, Kakar S. Avoiding and treating perioperative complications of distal radius fractures. Hand Clin. 2012; 28(2): 18598. doi:10.1016/j.hcl.2012.03.004.

- Thorninger R, Madsen ML, Wœver D, Borris LC, Rölfing JHD. Complications of volar locking plating of distal radius fractures in 576 patients with 3.2 years follow-up. Injury. 2017; 48(6): 1104-1109. doi: 10.1016/ j.injury.2017.03.008.

- Rellan I, Gallucci GL, Boretto JG, Donndorff A, De Carli P. Secondary tendinopathy after distal radius volar plate fixation: results of 8 years' experience. Hand. 2016; 11(1): p. 38S. doi:10.1177/1558944716660555bd.

- Duplay S. Rupture sous-cutanee du tendon du long extenseur du pouce de la main droite au niveau de la tabatire anatomique. Flexion permanente du pouce. Retablissement de la faculte d'extension par une operation (suture de I'extremite de tendon rompu avec Ie premier radial externe). Bull Mem Soc Chir Paris. 1876; 2: 788-791.

- Sügün TS, Karabay N, Gürbüz Y, Özaksar K, Toros T, Kayalar M. Screw prominences related to palmar locking plating of distal radius. J Hand Surg Eur. 2011; 36E(4): 320-324. doi: 10.1177/1753193410392869.

- Clement H, Pichler W, Nelson D, Hausleitner L, Tesch NP, Grechenig W. Morphometric analysis of lister's tubercle and its consequences on volar plate fixation of distal radius fractures. J Hand Surg Am. 2008; 33(10): 1716-9. doi:10.1016/j .jhsa.2008.08.012.

- Максимов Б.И. Интраоперационная оценка длины винтов при накостном остеосинтезе дистального метаэпифиза лучевой кости: как избежать ошибки? // Кафедра травматологии и ортопедии. — 2020. — №1(39). — С.30-38. [Maksimov BI. Intraoperacionnaya ocenka dliny vintov pri nakostnom osteosi-nteze distal'nogo metaepifiza luchevoj kosti: kak izbezhat' oshibki? Kafedra travmatologii i ortopedii. 2020; №1(39): S.30-38. (In Russ).] doi:10.17238/issn2226-2016.2020.1.30-37.

- Wall LB, Brodt MD, Silva MJ, Boyer MI, Calf-ee RP. The effects of screw length on stability of simulated osteoporotic distal radius fractures fixed with volar locking plates. J Hand Surg Am. 2012; 37(3): 446-53. doi:10.1016/ j.jhsa.2011.12.013.

- Baumbach SF, Synek A, Traxler H, Mutschler W, Pahr D, Chevalier Y. The influence of distal screw length on the primary stability of volar plate osteosynthesis — a biomechanical study. J Orthop Surg Res. 2015; 10: 139. doi: 10.11-86/s13018-015-0283-8.

- Maschke SD, Evans PJ, Schub D, Drake R, Lawton JN. Radiographic evaluation of dorsal screw penetration after volar fixed-angle plating of the distal radius: a cadaveric study. Hand (N Y). 2007; 2: 144-150. doi: 10.1007/s11552-007-9038-2.

- Haug LC, Glodny B, Deml C, Lutz M, Attal R. A new radiological method to detect dorsally penetrating screws when using volar locking plates in distal radial fractures. The dorsal horizon view. Bone Joint J. 2013; 95-B(8):1101-5. doi:10.1302/0301-620X.95B8.31301.

- Lemmen MH, Schreuders TA, Stam HJ, Hovius SE. Evaluation of restoration of extensor pollic-is function by transfer of the extensor indicis. J Hand Surg Br. 1999; 24: 46-49.

- Zheng X, An H, Chen T, Wang H. Effectiveness of modified extensor indicis proprius tendon transfer for reconstruction of spontaneously ruptured extensor pollicis longus tendon. Zhongguou Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2012; 26(9): 1074-6.

- Zhan H, Kan S, Fei Q. Evaluation of reconstruction of extensor pollicis function by transfer of extensor indicis. Zhongguou Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2004; 18(4): 301-3.